| |||

Цивилизация против колонизации

Предисловие

Настоящие очерки посвящены почти необъятной теме – описанию экспедиций, открывших Землю, которую мы знаем сегодня. Почему я взялся писать их? Казалось бы каждому из великих путешественников и их экспедиций посвящены целые библиотеки публикаций. И тем не менее остаются не проанализированными различия в самом подходе к организации этих экспедиций существовавшие в разных странах, множество загадок и противоречий связано с личностями самих путешественников. Тема эта необъятна и даже само полное перечисление их имен практически невозможно. Да и нужно ли это? Ведь все или почти все о них уже сказано в многочисленных рассказах, книгах, исследованиях. Это и определяет цель настоящей публикации – дать читателю обзор проблем и познакомить его с основными загадками и противоречиями. Прежде всего предстояло тщательно отобрать экспедиции, наиболее значимые по их результатам, попытаться сформулировать специфику и рассказать об основных загадках, связанных с подходом к исследованию и личностями первооткрывателей. То же касается и подбора сопровождающих текст портретов. Эта работа пишется для того, чтобы заполнить зияющий провал в знаниях подавляющего большинства российского населения (не исключая и меня) о решающих событиях в истории познания нашей планеты. Мы (я сужу по себе) практически не знали имен Дэвида Ливингстона и Хенри Мортона Стенли. Они рассматривались как агенты колонизации, первый из них был к тому же послан в Африку как миссионер. Не намного лучшей была и судьба «великого русского путешественника» Витуса Беринга. Хоть и на российской службе, но он был коренной датчанин, прошедший школу мореплавания в Голландии. Под влиянием хорошо организованных амерканскими левыми протестов амерканских индейцев, прошли массовые выступления, требовавшие отмены праздника Дня Колумба, поскольку Колумб-де поддерживал работорговлю (и даже чуть ли ни был инициатором ее). Исследовательские географические экспедиции всегда были предшественницами колонизации. Форма колонизации варьировала в зависимости от национальной специфики и социально-экономического состояния колонизующей державы. Но первым актом во всех случаях было вытесенение туземных племен с их земель и монополизация торговли с туземцами. О предметах торговли лучше всего говорят названия колоний: Золотой берег (современная Гана), Невольничий берег (современный Сенегал), берег Слоновой кости (Кот д’Ивуар). Не меньшее значение, чем само по себе исследование новых земель, играл поиск безопасного пути к ним. Наиболее значимыми среди них были поиски португальцами пути в Индию вокруг Африки и поиски голландскими и английскими исследователями так называемого «северо-западного прохода» сквозь лабиринт островов северной Канады в обход конкурентов, в частности Испании. В тот же ряд можно поставить и идею Северного морского пути вокруг северной Азии, впервые разитую Норденшельдом и осуществленную СССР. Волны колонизации, ее цели и средства В ходе всего исторического процесса колонизация служила орудием продвижения цивилизации Erlich, 2020]. Техническими преобразованиями этого времени было предопределено использование в начале XIX века металлического корпуса судов и переход от парусного вооружения к паровому двигателю. Формы и способ проведения колонизации менялись от античной Греции до сегодняшнего дня, варьируя в зависимости от наличия «свободных» земель, не занятых государственными структурами, где проживали первобытные племена или были примитивные феодальные государства. На первом этапе, во времена античной Греции, прямой захват земель был не нужен, происходило отселение на новые земли избыточного населения полисов-метрополий. Колонизация, захват новых территорий сопровождалась развитием мореплавания. Технические новшества забылись, но их совокупность привела к тому, что суда стали легче управляемы и маневрены. Эти изменения отразились в смене самого названия типов кораблей. Тяжелые «карраки» стали легкими каравеллами. Исчезновение в названии раскатистого испанского р-р-р отражало, помимо всего прочего, появление итальянских капитанов, одним из которых был генуэзец Колумб. Именно каравеллы и открыли эру Великих Географических открытий в XV веке. На втором этапе в средние века колонизация начиналась с основания торговых факторий. На третьем этапе в конце XV века и XVI веке в период Реформации и религиозных войн в Европе колонизация в значительной мере велась религиозными меньшинствами, старавшимися обрести на новых территориях свободу вероисповедования. Одним из эпизодов этого движения было знаменитое плавание Мэйфлауера (1620 год). Так по чисто религиозному принципу создавались колонии на территории будущих Соединенных Штатов. На третьем этапе в конце XV века и XVI веке в период Реформации и религиозных войн в Европе колонизация в значительной мере велась религиозными меньшинствами, старавшимися обрести на новых территориях свободу вероисповедования. Одним из эпизодов этого движения было знаменитое плавание Мэйфлауера (1620 год), которое положило начало колонизации Северной Америки. Так по чисто религиозному принципу создавались колонии на территории будущих Соединенных Штатов. На этом этапе впервые речь шла об установлении на колонизуемых землях административного управления государств-метрополий. Так Голландия захватила Индонезию, так возник французский Индокитай, французские колонии Западной и Северной Африки, португальские колонии в Анголе и Мозамбике, немецкие колонии в юго-западной Африке (нынешняя Намибия»). «Дырка от бублика» в виде Южной и Восточной Африки досталась англичанам. Тем самым они ограждали рынки своих колоний от других европейских государств. Главное, что изменилось в самой технике плаваний было применение компаса. В соответствии с самой моделью плаваний суда должны были идти прямо на запад и не «вилять по курсу». «Виляние по курсу» было гибельно, так как удлиняло время плавания и грозило смертью экипажу. Первое и главное, что происходит на этом этапе – смена типа парусов. Вместо косых парусов впервые появляются прямые. Управление прямыми парусами увеличивало использование силы ветра и делало суда более маневренными. Не даром на следующем этапе косые паруса исчезают вообще и прямые становятся основой парусного вооружения всех судов. Видно к этому же времени относится изменение формы корпуса корабля, гасившего волнения моря. В конце XIX века последним большим массивом «неколонизированных» земель осталась Африка, где героическими усилиями европейских путешественников только что закончилось исследование белых пятен в центральной и южной части континента. Опорными точками колонизации, естественно, служили ранее созданные тоговые фактории. Колонизация проводилась сформировавшимися к этому времени национальными государствами Европы. На этом этапе впервые речь шла об установлении на колонизуемых землях административного управления государств-метрополий. Так Голландия захватила Индонезию, так возник французский Индокитай, французские колонии Западной и Северной Африки, португальские колонии в Анголе и Мозамбике, немецкие колонии в юго-западной Африке (нынешняя Намибия»). «Дырка от бублика» в виде Южной и Восточной Африки досталась англичанам. Тем самым они ограждали рынки своих колоний от других европейских государств. В это же время английские и французские колонисты активно заселяют территорию нынешней Канады и англичане посылают каторжников заселять новый континент – Австралию. Эта-то форма колонизации и служит объектом яростной современной лево-либеральной критики. Да, столкновение европейской цивилизации с местными культурами всегда было очень болезненным, как любое столкновение развитых современных цивилизаций с иными культурными формами и неправильно тут говорить только о примитивных племенных образованиях индейцев Америки, достаточно включить в рассмотрение древнюю индийскую культуру. Но и в Индии воздействие англосаксов было в конечном счете плодотворным. Распространение среди многочисленных разноязычных населяющих Индию племен и народов английского языка и прекращение ведущих к самоуничтожению феодальных войн создало условия для освоения европейской культуры и объединения Индии на новой основе. Огромная роль колонизаторов прекрасно илюстрируется тем, что произошло в Индии. Сразу за выводом английских войск последовала религиозная резня, массовая миграция населения, сравнимая по масштабам разве что с Великим переселением народов. В итоге единая Индия распалась на два государства Индию и Пакистан. Последний позже распался на собственно Пакистан и Бангла Деш. Новый, четвертый, этап начался в конце XIX, продолжается по сей день и характеризуется тем, что, собственно, сегодня и понимается под колонизацией –захватом новых земель которые с этих пор существуют под прямым административным контролем колонизующей державы. На этом этапе впервые речь шла об установлении на колонизуемых землях административного управления государств-метрополий. Так Голландия захватила Индонезию, так возник французский Индокитай, французские колонии Западной и Северной Африки, португальские колонии в Анголе и Мозамбике, немецкие колонии в юго-западной Африке (нынешняя Намибия»). «Дырка от бублика» в виде Южной и Восточной Африки досталась англичанам. Тем самым они ограждали рынки своих колоний от других европейских государств. В конце XIX века последним большим массивом «неколонизированных» земель осталась Африка, где героическими усилиями европейских путешественников только что закончилось исследование белых пятен в центральной и южной части континента. Опорными точками колонизации, естественно, служили ранее созданные тоговые фактории. Колонизация проводилась сформировавшимися к этому времени национальными госдарствами Европы. В это же время английские и французские колонисты активно заселяют территорию нынешней Канады и англичане посылают каторжников заселять новый континент – Австралию. Эта-то форма колонизации и служит объектом яростной современной лево-либеральной критики. Исследование новых земель сопровождалось интенсивными поисками месторождений минерального сырья. В ходе поисков этих месторождений были описаны новые типы пород (кимберлиты, к примеру), описана форма образуемых ими тел (трубки) и впервые создана модель образования месторождений алмазов. Открыто крупнейшее в мире месторождение золота Витватерсранд и построены первые модели его образования. Изучена расслоенная интрузия основных и ультраосновных пород в которой прослежен обогащенный платиноидами горизонт (названный по имени открывшего его геолога «риф Меренского), ставший крупнейшим в мире месторождением платины. Это дало возможность попыткам организации рынка драгоценных металлов и алмазов. Разработка этих месторождений привела к полному изменению этнографии и социально-экономической структуры страны. За обладание ими велись упорные войны, называемые по их причине «геологическими» или по имени воющих сторон «англо-бурскими». Сходные процессы шли и в других странах. В Канаде был описан крупный интрузивный массив Седбери с которым связаны крупнейшие месторождения сульфидных медно-кобальтовых руд с платиноидами. Позже месторождения этого же типа были открыты в Скандинавии, на Кольском полуострове (Печенга, Мончегорск) и на севере Сибири (Норильск, Талнах). На принадлежащем Франции острове Новая Каледония были открыты крупные никелевые меторождения. Нефтяные месторождения были открыты в Индонезии. В прибрежной полосе Нигерии были открыты крупные месторождения нефти и Нигерия стала одной из крупнейших мировых ее производителей и членом ОПЕК. Геологические исследования островных дуг привели к созданию геодинамической модели их образования на примере Японии и Индонезии, что явилось крупнейшим вкладом в понимание создания тектонически-подвижных мобильных зон и (наряду с описанием срединно-океанических хребтов) легло в основу гипотезы (позднее ставшей теорией) «тектоники плит». В соответствии с традицией вновь открытому географическому месту давалось имя того святого, деяниям кторого был посвящен день открытия. День когда изможденной многомесячной неопределенностью команде открылся проход был «днем всех святых» и Магеллан и назвал его Estrecho de Todos los Santos (Пролив всех святых).). Позднее, испанский король изменил название на Estrecho de Magallanes (Магелланов пролив) в честь знаменитого мореплавателя. И все сочли это чудом, когда 21 ноября, почти сразу после выхода из бухты Сан Хулиан, был обнаружен узкий вход в неизвестный пролив. Здесь следует обратить внимание на дату – 21 ноября 2020 года исполнится ровно 500 лет со дня открытия прохода. Национальные особенности экспедиций Голландцы организовывали торговые фактории, построенные как военные форты. Такими были Кейптаун на юге Африки, Нью Амстердам (ныне Нью Йорк) на восточном побережье Северной Америки, Батавия в Индонезии. Задачей их было обеспечить беспрепятственную, по возможности монопольную, торговлю с туземцами и быть базами новых экспедиций. Важнейшим вкладом голландцев в исследование новых земель была организационная идея – кто и как должен проводить исследования. Они предложили переложить ответственность за открытие и освоение новых территорий на специально для этого созданные компании, которым полностью передовались функции государства. Компании обладали армией и флотом, присваваивали земли, вели международную торговлю. Первой компанией такого рода стала голландская Ост Индская компания. Успешная деятельность этой компании привла к созданию серии ей подобных. В Северной Америке такой компанией стала голландская Компания Гудзонова залива (Hudson bay company). В Великобритании аналогичная компания была создана под названием Вест Индийской. И именно эта компания осуществила захват и колонизацию Индии. Но главным вкладом голландцев было участие ее опытнейших, бесстрашных штурманов, таких как Баренц и Тасман. Именно они исследовали полярные страны обоих полушарий и их именами названы открытые ими моря и острова. Экспедиция Тасмана 1642-1643 годов была одним из наиболее выдающихся заморских предприятий XVII века. Тасман открыл Вандименову Землю (Тасманию), Новую Зеландию и острова Тонга и Фиджи. Он "отделил" от Южного материка новоголландскую сушу, открыл новый морской путь из Индийского океана в Тихий в полосе устойчивых западных ветров сороковых широт; он справедливо предположил, что океан, омывающий с юга Австралию, захватывает обширное пространство в сороковых и пятидесятых широтах. Современники не использовали этих важных открытий Тасмана, но зато их должным образом оценил Джеймс Кук. Успехами своих первых двух плаваний он во многом обязан Тасману. Важной особенностью Тасмана было то, что он был не только прекрасным навигатором, но в высокой степени обладал способностью к картографии.

XXXX Начало эры великих географических открытий.

Эра Великих географических открытий началась за сто лет до экспедиции Колумба и началась она с плаваний португальцев. Организатором этих плаваний был принц Энрике, прозванный Генрихом-Мореплавателем (1394-1460). Сын короля Жуана I, исследователь, колонизатор, воин-крестоносец, организатор морских экспедиций задачей которых было найти морской путь в Индию. На выполнение этой труднейшей но благородной задачи Испания и Португалмия были «предназначены» своим положением на выдающимся в океан Пиренейском полуострове. Это давало португальским и испанским мореплавателям решающий выигрыш в несколько дней пути. Генрих-мореплаватель Организатором этих плаваний был принц Энрике, прозванный Генрихом-Мореплавателем (1394- 1460). Сын короля Жуана I, исследователь, колонизатор, воин-крестоносец, организатор морских экспедиций задачей которых было найти морской путь в Индию вокруг Африки. Правителем Португалии непосредственно перед плаванием Колумба был инфант Энрике, известный в литературе как Генрих Мореплаватель. Прозвище Мореплаватель ему было заслуженно присвоено как главному организатору всех морских экспедиций, хотя сам он ни разу не участвовал в плаваниях. Генрих-мореплаватель для меня является воплощением Эры Великих географических открытий. Сам он лишь трижды ступил на борт корабля, совершавшего каботажное плавание, но это он раз за в разом организовывал морские экспедиции вдоль западного берега Африки в поисках морского прохода Индию. Следуя его приказу, Эанеш обогнул считавшийся заколдованным мыс Бохадор. Именно он послал Бартоломеу Диаша, открывшего мыс Доброй Надежды, что и обеспечило успех экспедиции Васко де Гамы.

Правителем Португалии непосредственно перед плаванием Колумба был инфант Энрике, известный в литературе как Генрих-Мореплаватель. Прозвище Мореплаватель ему было заслуженно присвоено как главному организатору всех морских экспедиций, хотя сам он ни разу не участвовал в плаваниях. Начиная с 1419 года и вплоть до своей смерти, Генрих одну за другой снаряжал экспедиции, которые открыли ряд островов у западного побережья Африки: остров Мадейра (1419), Азорские острова (1427), острова Зеленого Мыса (Диогу Гомеш в 1460). В то время европейцы не знали, что находится за мысом Нун на побережье современного Марокко; старинные морские легенды называли этот мыс пределом для мореплавания, предупреждали об океанических монстрах, непригодном для плавания море и палящем солнце, которые уничтожат любой корабль, посмевший заплыть за этот мыс, но мореходы принца Энрике пренебрегли ими: начиная с 1421 года они стали регулярно заплывать за него. Эти экспедиции обогнули мыс Бохадор (Жиль Эанеш в 1434), мыс Кабо-Бланко, исследовали устья рек Сенегал и Гамбия (Диниш Диаш в 1445). Продвигаясь всё дальше и дальше, они привозили золото с гвинейского побережья, создавали на открытых землях опорные пункты. Сразу после появления первых партий чернокожих невольников и начала работорговли Генрих ввёл государственную монополию на торговлю рабами. Понимая важность морской торговли и мореплавания, большое внимание инфант уделял развитию картографии и кораблестроения, приглашая в Португалию мастеров из разных стран. После смерти Генриха Мореплавателя продвижение португальцев на юг несколько замедлилось. Однако его деятельность заложила основы будущего морского и колониального могущества Португалии. Он был не чужд и политической борьбы, в частности, участвовал в интригах вокруг португальского престола. В военных делах успех далеко не всегда оказывался на стороне инфанта. Например, под его командованием португальские войска потерпели сокрушительное поражение при попытке взятия Танжера в 1437 году , после чего Генрих Мореплаватель готов был отдать и Сеуту . Принц Генрих умер в 1460 году , и к этому времени португальские исследователи достигли побережья нынешней Сьерра-Леоне и открыли острова Зелёного Мыса . Усилия Генриха воодушевили португальских мореплавателей обогнуть мыс Доброй Надежды и найти морской путь в Индию и на Дальний Восток . XXX Испанцы, открывшие, как считается, эру Великих географических открытий XV века финансированием экспедиции Колумба, завоевывали местные государства (ацтеков в Мексике, инков в Перу) и обеспечивали тем самым освоение сельскохозяйственных угодий испанскими поселенцами. Смешавшись с местными индейцами они составили новую расу «латинос», заселившую всю Латинскую Америку. Главным же был захват золотых запасов местных правителей и отправка его в Испанию. Главной целью португальских экспедиций было обнаружение морских путей в обход испанских фортов. Франция была целиком поглощена созданием Новой Франции в Квебеке, Канада, и имела слабый флот поэтому чисто исследовательских экспедиций не организовывала. Французские миссионеры двигались из Канады вниз по долине Миссисипи, основывая по дороге миссии. Следом этого процесса являются названия выросших вокруг них городов, таких как Сен Луи (по имени святого Людовика) в среднем течении Миссисипи, и Нью Орлеан в ее устье. В точности такой же была французская политика в Африке. Французские крестьяне-колонисты («черноногие») заселили Алжир и Тунис. Здесь как и в Квебеке французы согнали с земель туземных обитателей и сами стали главными, кто обрабатывал сельскохозяйственные угодья. Легче всего эта политика удавалась на островах – Новой Каледонии в Тихом океане или Гуаделупе в Атлантике. Справедливости ради надо упомянуть экспедицию Лаперуза в Тихий океан. Лаперуз (другое написание Ла Перуз) Родился в замке Гюо близ Альби в Лангедоке (совр. департамент Тарн ). Выходец из небогатого дворянского рода де Гало, известного с 1558 года, основатели которого были альбигойцами . Учился в иезуитском колледже. В возрасте 15 лет поступил в Королевскую военно-морскую Академию в Бресте ( 1756 год ). В 17 лет, ещё до окончания обучения, принял участие в Семилетней войне , побывав в различных сражениях близ берегов Северной Америки . В 18 лет, во время битвы при Кибероне между маршалом де Конфланом и адмиралом Хоуком , был ранен и взят в плен. Впоследствии провёл пять лет на островах Иль-де-Франс (ныне - Маврикий ), где осуществлял различные поручения. В качестве капитана «Сены» совершил два плавания в Индии , во время которых встретил свою будущую жену креолку Элеонору Бруду. Вернулся во Францию в 1777 году , где был возведён в чин лейтенанта и награждён крестом Святого Людовика за спас ение крепости Маэ ( Французская Индия ) от нападения флота правителя индийского княжества Малабара . В качестве офицера военно-морского флота Франции принял участие в войне за независимость США и в битвах против англичан на пространстве от Антильских островов до Лабрадора . В 1780 году был возведён в чин капитана 1-го ранга . В 1782 году , во время экспедиции в Гудзонов залив , блестяще доказал свои способности, захватив два английских форта. В 1783 году , несмотря на противодействие семьи, женился на Элеоноре Бруду, вместе с Последовательность экспедиций русских промышленников, приведших к открытию не только пролива между Чукоткой и Северной Америкой, но и к освоению русскими Камчатки, приводит в своей работе И. Ф. Махоркин (Махоркин, 2011) “Это было летом 1648 года. Из Нижнеколымска в "Студеное море", как тогда называли Северный Ледовитый океан, вышли в плавание в Тихий океан семь кочей (коч - мореходное однопалубное одномачтовое морское судно XVI – XVII вв., имевшее в длину около 20 м и ходившее под веслами и парусами. Вмещало около 30 человек и подымало до 30 тонн груза). Вел их казак Семен Дежнев. У восточных берегов Чукотки флотилия попала в жестокий шторм. Коч, на котором был Семен Дежнев, выбросило на побережье Олюторского залива, а кочи Федота Алексеева Попова и Герасима Анкудинова унесло в море.” “В 1697 году Владимир Атласов с отрядом из Анадырского острога совершает поход на Камчатку. За два года он прошел все западное побережье области до мыса Лопатка, побывал в ее глубинных местах, основал несколько зимовий, в том числе Верхне-Камчатский острог, и в 1699 году возвратился в Анадырь. Оттуда он вскоре выехал в Якутск, а затем в Москву. В 1707 году вернулся на Камчатку и принял в свое управление Верхний и Нижний Камчатские остроги. Во время казачьего бунта в 1711 году Атласов был убит в Нижне-Камчатском остроге.”

После подписания мирного Парижского договора военно-морской министр Франции маркиз де Кастри и лично король Людовик XVI предложили ему возглавить кругосветную морскую экспедицию, целью которой стало бы упорядочивание открытий, сделанных Джеймсом Куком в Тихом океане , и «снискание дружбы вождей далёких племен» (инициативу плана путешествия, его общую концепцию и примерный маршрут экспедиции составил Уильям Болтс ). Он согласился. Последние известия о Лаперузе и членах его команды относятся к январю 1788 года : вплоть до 1826 года их судьба оставалась неизвестной. 1 августа 1785 года Лаперуз вышел из Бреста на двух фрегатах «Буссоль» и «Астролябия» в 500 тонн водоизмещения каждый, имея команду в 220 человек, в состав которой помимо собственно офицеров и матросов входили: астроном , врач , три натуралиста , математик , три художника и даже несколько священников с техническим образованием. Перед экспедицией стояли многочисленные задачи - географические , этнологические , экономические (изучение возможности охоты на китов и сбора пушнины ), политические - возможность основания французских баз и совместной с испанскими союзниками колонизации Филиппин . Программа экспедиции включала плавания в северной и южной частях Тихого океана с посещением Дальнего Востока и Австралии . «Буссоль» и «Астролябия» обогнули мыс Горн , побывали в Чили , на острове Пасхи , в Гавайском архипелаге . В конце июня 1786 года они достигли Аляски , где Лаперуз обследовал окрестности горы святого Ильи. 13 июля здесь же, в бухте, получившей название Порт Французов (ныне бухта Литуйя ), из-за сильного течения были потеряны барка и две шлюпки с 21 человеком. Отсюда «Буссоль» и «Астролябия» направились в порт Монтерей (Калифорния) , где Лаперуз сделал описание францисканских миссий и составил критическую заметку о дурном приёме со стороны индейцев. Далее он снова пересёк Тихий океан, совершив остановку в Макао , где была продана приобретённая на Аляске пушнина, а прибыль от её реализации поделена между экипажем. В следующем году, после стоянки в Маниле , Лаперуз направился к берегам северо-восточной Азии , где заново открыл остров Квельпарт ( Чеджу ), ранее известный европейцам только по факту крушения подле него нидерландского судна в 1653 году . После обследования берегов Корейского полуострова он направился к Оку-Йесо, нынешнему Сахалину . Здесь экспедицией был открыт пролив длиной 101 км между Сахалином и островом Хоккайдо (ныне - пролив Лаперуза ). Несмотря на полученную от жителей Хоккайдо информацию, Лаперузу не удалось совершить ещё одно открытие: поднимаясь выше 51 градуса северной широты , он был введён в заблуждение постоянным уменьшением глубин и решил, что Сахалин является полуостровом , соединённым с материком песчаным перешейком. Переждав начавшийся шторм в удобной бухте, которую назвал заливом Де Кастри (ныне залив Чихачёва), Лаперуз пошёл на юг, по дороге дав название южной оконечности острова - мысу Крильон . Так честь открытия Татарского пролива досталась русскому адмиралу Геннадию Ивановичу Невельскому . 6 сентября 1787 года «Буссоль» и «Астролябия» бросили якорь в Петропавловске , где Лаперуз и его люди встретили самый радушный приём со стороны гарнизона порта под командованием прапорщика Хабарова. «Я не мог бы в собственной стране, у моих лучших друзей, встретить более тёплый приём, чем здесь, на Камчатке », - писал Лаперуз в письме французскому послу в Петербурге . В Петропавловске экспедицию покинул Бартелеми де Лессепс - дядя будущего строителя Суэцкого канала , - через всю Сибирь отправившийся в Санкт-Петербург и далее во Францию с почтой и документами. Выйдя в море 30 сентября 1787 года, Лаперуз направился на Самоа , где в стычке с самоанцами потерял 12 человек, в том числе капитана «Астролябии» Флёрио де Лангля . 24 января 1788 года «Буссоль» и «Астролябия» зашли в Ботанический залив , где обнаружили стоящий там с 18-20 января Первый флот с полутора тысячами англичан, направленный для начала колонизации Австралии. Хотя Лаперуз и не повстречал командующего флотом Артура Филлипа , ушедшего в поисках лучшего места на HMS Supply в Порт-Джексон , англичане встретили Лаперуза любезно, но отказались снабдить его корабли большей частью необходимого ввиду того, что он не имел достаточных средств для оплаты. Лаперуз отдал письма, принял на борт свежую воду и 10 марта вышел в море, чтобы посетить Новую Каледонию , острова Санта-Крус , Соломоновы острова и восточный и южный берега Австралии. Больше его и его людей никто не видел. Великобритания

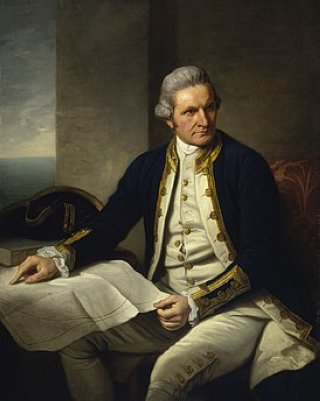

Великобритании, свобода торговли была для нее вопросом жизни и смерти. Только за счет импорта она могла обеспечить население продовольствием и за счет экспорта - гарантировать сбыт собственной промышленной продукции. Первым из британских капитанов, положившим начало этой традиции был капитан Джеймс Кук совершиший три кругосветных плавания. Специфически британским подходом к организации экспедиций явилось планирование их Адмиралтейством. Поэтому организация экспедиций велась государством, выделявшим для этого военные суда на борту которых ученые могли планомерно обследовать все нужные объекты. Первая серия экспедиций такого рода возглавлялась Дж. Куком. В ходе трех экспедиций он обследовал юг и север Тихого океана. Но наверное самой значимой из подобных экспедиций было плавание корабля Бигль в 1831-1836 годах на борту которого находился Чарльз Дарвин. Корабль сделал остановку на Галапагосских островах, где Дарвин изучал их необычный животный мир. Итогом этого плавания явилось написание «Эволюции и происхождения видов», легшей в основу современной биологии. Целью экспедиций было обеспечение свободы торговли и захват богатств вновь-открытых земель. При этом, если в Латинской Америке главным был захват сокровищ, накопленных местными владетелями, то в Африке и Канаде речь шла об открытии месторождений минерального сырья. Другим следствием государственного планирования экспедиций явилась централизованная разработка коренных технических проблем кораблестроения и кораблевождения таких как теория корпуса корабля, способствующего погашению корпусом волнений волн и оптимального парусного вооружения судна. Необходимость точного определения координат положения корабля и вновь открытых земель привели к разработке точных хронометров. Традиционно эти рейсы связывались с поощрением корсарской деятельности. Руководители их становились «королевскими пиратами».

XXXX Капитан Джеймс Кук Джеймс Кук (27 октября [7 ноября] 1728, Мартон, Йоркшир, Англия - 14 февраля 1779, остров Гавайи) - английский военный моряк, путешественник-исследователь, картограф и первооткрыватель, член Королевского общества (1776) и капитан Королевских ВМС. Возглавлял три кругосветные экспедиции по исследованию Мирового океана. Во время этих экспедиций совершил ряд географических открытий. Обследовал и нанёс на карту малоизвестные и редко посещаемые до него части Ньюфаундленда и восточного побережья Канады, Австралии, Новой Зеландии, западного побережья Северной Америки, Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Благодаря тому вниманию, которое Кук уделял картографии, многие из составленных им карт по своей точности и аккуратности не имели аналогов на протяжении многих десятилетий и служили мореплавателям вплоть до второй половины XIX века.

Кук начал карьеру моряка простым юнгой на торговом бриге -угольщике «Геркулес», принадлежавшем судовладельцам Джону и Генри Уокерам, на маршруте Лондон - Ньюкасл . Через два года был переведён на другой корабль Уокеров - «Три брата». Известно свидетельство друзей Уокеров о том, как много времени Кук проводил за книгами. Свободное от работы время он посвящал изучению географии, навигации, математики, астрономии, также его интересовали описания морских экспедиций. Известно, что Кук оставил Уокеров на два года, которые провёл на Балтике и у восточного побережья Англии , однако вернулся по просьбе братьев помощником капитана на «Фрейндшип». Через три года, в 1755 году , Уокеры предложили ему принять командование над «Фре йндшипом», однако Кук отказался. Вместо этого 17 июня 1755 года он записался матросом в Королевский военно-морской флот и спустя 8 дней получил назначение на 60-пушечный корабль «Игл». Этот факт в его биографии приводит в недоумение некоторых исследователей - неизвестны причины, по которым Кук предпочёл тяжёлый матросский труд капитанской должности в торговом флоте. Но уже через месяц после поступления Кук становится боцманом . Вскоре началась Семилетняя война (1756 год). «Игл» участвовал в блокаде побережья Франции . Известно также, что в мае 1757 года у острова Уэсан «Игл» вступил в бой с французским кораблём «Герцог Аквитанский» ( водоизмещение 1500 тонн, 50 пушек). В ходе преследования и боя «Герцог Аквитанский» был захвачен. «Игл» в том бою получил повреждения и был вынужден уйти на ремонт в Англию. По достижении двухлетнего стажа, в 1757 году Джеймс Кук успешно выдерживает экзамен на мастера, а 27 октября получает назначение на корабль «Солебей» под командованием капитана Крейга. Куку было в это время двадцать девять лет. С началом Семилетней войны он назначается на 60-пушечный корабль «Пемброк». «Пемброк» участвовал в блокаде Бискайского залива , затем в феврале 1758 года был отправлен к североамериканскому побережью ( Канада ). Перед Куком была поставлена важнейшая задача, имевшая ключевое значение для взятия Квебека , - обставить фарватер участка реки Святого Лаврентия , чтобы британские корабли могли пройти до Квебека . Данная задача включала в себя не только нанесение фарватера на карту, но и обозначение судоходных участков реки буями . С одной стороны, в силу чрезвычайной сложности фарватера объём работы был очень велик, с другой - работать приходилось по ночам, под обстрелом французской артиллерии, отбивая ночные контратаки, восстанавливая буи, которые французы успевали уничтожить. Успешно выполненная работа обогатила Кука картографическим опытом, а также явилась одной из основных причин, по которым Адмиралтейство в конечном итоге остановило свой исторический выбор именно на нём. Квебек был осаждён, затем взят. Кук непосредственно в боевых действиях участия не принимал. После взятия Квебека Кук был переведён мастером на флагманский корабль «Нортумберленд» , что можно расценить как профессиональное поощрение. По приказу адмирала Колвилла Кук продолжал картографирование реки Святого Лаврентия до 1762 года. Карты Кука были рекомендованы адмиралом Колвиллом к публикации и были опубликованы в Североамериканской лоции 1765 года. В Англию Кук вернулся в ноябре 1762 года. Вскоре после возвращения из Канады, 21 декабря 1762 года Кук женился на Элизабет Баттс. У них было шестеро детей: Джеймс (1763—1794), Натаниэль (1764—1781), Элизабет (1767—1771), Джозеф (1768—1768), Джордж (1772—1772) и Хью (1776—1793). Семья проживала в лондонском Ист-Энде. О жизни Элизабет после смерти Кука известно мало. Она прожила после его смерти ещё 56 лет и умерла в декабре 1835 года в возрасте 93 лет. Основная заявленная цель - наблюдение прохождения Венеры через диск Солнца - была выполнена, и результаты эксперимента, несмотря на неточности измерений, вызванной несовершенством оборудования того времени, были использованы впоследствии (в совокупности с ещё четырьмя подобными наблюдениями с других точек планеты) для вполне точного расчёта расстояния от Земли до Солнца. Вторая задача - открытие Южного материка - не была выполнена, и, как теперь известно, не могла быть выполненной Куком во время первого плавания. Экспедиция также доказала, что Новая Зеландия - это два самостоятельных острова, разделённые узким проливом ( проливом Кука ), а не часть неизвестного материка, как было принято считать ранее. Удалось нанести на карту несколько сотен миль восточного побережья Австралии, до того времени совершенно не исследованного. Был открыт пролив между Австралией и Новой Гвинеей . Ботаники собрали большую коллекцию биологических образцов. Сам Кук после возвращения на родину был произведён в капитаны 1-го ранга . В 1772 году Адмиралтейство приступило к подготовке ко второй экспедиции в Тихий океан. Вторая экспедиция Кука (1772—1775) была связана с географическими и политическими проблемами, поставленными на повестку дня на начальном этапе европейской экспансии в моря южного полушария. Французы в это время проявляли большую активность в южных морях. По крайней мере, четыре французские экспедиции были посланы в конце шестидесятых годов на поиски Южного материка . Они связаны с именами Бугенвиля , Сюрвиля , Мариона-Дюфрена , Кергелена . Инициатива исходила, в том числе, от французской Ост-Индской компании , именно она снарядила экспедицию Сюрвиля, также как в первой половине XVIII века - экспедицию Буве , о которой упоминает Кук. О результатах этих французских экспедиций (кроме экспедиции Бугенвиля) в Лондоне ещё не знали, что добавляло беспокойства. Решено было послать два корабля (французы посылали по 2—3 корабля вместе) и поставить во главе новой экспедиции капитана Кука, успехи которого произвели огромное впечатление в Англии. Адмиралтейство так спешило с этим делом, что Куку дали после составления им подробного отчёта о первом путешествии только три недели отдыха (в декабре 1771 года) - после трёхлетнего плавания. Кук был известен своим терпимым и дружеским отношением к коренным жителям посещавшихся им территорий. Совершил своеобразную революцию в мореплавании, научившись успешно бороться с такой опасной и широко распространённой в то время болезнью как цинга. Смертность от неё во время его плаваний практически была сведена к нулю. В его плаваниях принимала участие целая плеяда знаменитых мореплавателей и исследователей, таких как Джозеф Бэнкс, Уильям Блай, Джордж Ванкувер, Иоганн Рейнгольд и Георг Форстер. Честь организации и финансирования исторического плавания Колумба приписывается Испании. Но это было не более, чем случайное совпадение. Я считаю за лучшее просто процитировать здесь текст «википедии» посвященный Колумбу, как наиболее достоверный материал, касающийся его биографии Колумб

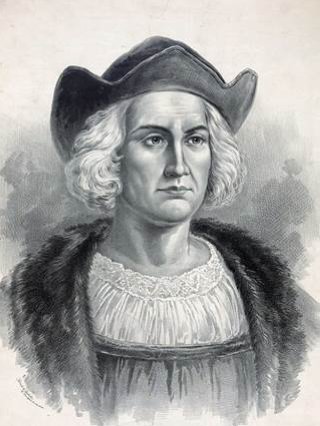

Христофор Колумб ( итал. Cristoforo Colombo, исп. Cristóbal Colón, лат. Christophorus Columbus; между 26 августа и 31 октября 1451 , Генуэзская республика - 20 мая 1506 , Вальядолид , Королевство Кастилия и Леон ) - испанский мореплаватель итальянского происхождения, в 1492 году открывший для европейцев Новый Свет ( Америку ).

Колумб первым из достоверно известных путешественников пересёк Атлантический океан в субтропической и тропической полосе северного полушария и первым из европейцев ходил в Карибском море и в Саргассовом море . Он открыл и положил начало исследованию Южной и Центральной Америки , включая их континентальные части и близлежащие архипелаги - Большие Антильские ( Куба , Гаити , Ямайка и Пуэрто-Рико ), Малые Антильские (от Доминики до Виргинских островов , а также Тринидад ) и Багамские острова . Первооткрывателем Америки для европейцев Колумба можно назвать с оговорками, ведь ещё в Средние века на территории Северной Америки бывали европейцы в лице исландских викингов (см. винланд) Но, поскольку за пределами Скандинавии сведений об этих походах не было, именно экспедиции Колумба впервые сделали сведения о землях на западе всеобщим достоянием и положили начало колонизации Америки европейцами. Колумб родился в Италии в небогатой генуэзской семье, его отцом был Доменико Коломбо ( итал. Domenico Colombo ), а матерью - Сузанна Фонтанаросса ( итал. Susanna Fontanarossa ). Точная тран c крипция его имени с испанского - Кристобаль Колон, однако в восточнославянских и некоторых других языках он известен как Христофор Колумб (Christophor транслитерация греческого имени Χριστόφορος). Согласно старой версии, в семье, помимо Христофора, были ещё и другие дети: Джованни (умер в детстве, в 1484 году), Бартоломео , Джакомо, Бьянкелла (вышла замуж за Джакомо Баварелло). Традиционно шесть городов Италии и Испании оспаривают честь быть малой родиной Колумба. Я опускаю тут дискуссии о возможном еврейском его происхождении как малодостоверные. Учился в Павийском университете . Приблизительно в 1470 году женился на донье Фелипе Монис де Палестрелло, дочери мореплавателя времён принца Энрике . До 1472 года Колумб жил в Генуе , а с 1472 года - в Савоне . В 1470- x годах участвовал в морских торговых экспедициях. Полагают, что ещё в 1474 году астроном и географ Паоло Тосканелли сообщил Колумбу в письме, что до Индии можно добраться гораздо более коротким морским путём, если плыть на запад. По-видимому, уже тогда Колумб задумался о своём проекте морского путешествия в Индию. Возможно, на заниженную оценку Колумбом размеров Земли повлиял труд Imago Mundi (лат. Образ Мира, 1410) епископа Петра де-Аллиако . Произведя собственные расчёты на основании карты Тосканелли, он решил, что удобнее всего плыть через Канарские острова , от которых до Японии , по его мнению, оставалось около пяти тысяч километров. В 1476 году Колумб переезжает в Португалию , где живёт девять лет. Известно, что в 1477 году Колумб посетил Англию , Ирландию и Исландию , где мог ознакомиться с данными исландцев о землях на западе. За это время он успевает побывать также в Гвинейском заливе в составе экспедиции Диогу де Азамбужа , отправившейся туда в 1482 году для строительства крепости Эльмина (современная Гана). Первое обращение Колумба с предложением плыть в Индию западным путём относится примерно к 1475 - 1480 годам. Он адресовал его правительству и купцам родной Генуи. Отклика не последовало. В 1483 году он предлагает свой проект португальскому королю Жуану II . Сначала король хотел поддержать смелый проект, но после долгого изучения его отверг. В 1485 году Колумб с сыном Диего переезжает в Испанию, избегая преследований. Зимой 1485 - 1486 годов он находит приют в монастыре. Настоятель Хуан Перес де Марчена принял его и организовал первое письмо к своему знакомому - духовнику королевы Эрнандо де Талавера , с кратким изложением идей Колумба. Король Испании находился в это время в городе Кордове , где проходила подготовка к войне с Гранадой . В 1486 году Колумб смог заинтересовать своим проектом герцога Медина-Сели . Поскольку его собственных финансов было недостаточно для организации экспедиции на запад, Медина-Сели свёл Колумба с королевскими финансовыми советниками, купцами и банкирами и со своим дядей - кардиналом Мендосой . Зимой 1486 года Колумб был представлен Педро Гонсалесу де Мендосе , архиепископу Толедо и великому кардиналу Испании, который, в свою очередь, содействовал его аудиенции у католических королей Испании Фердинанда и Изабеллы . Для изучения предложений Колумба была назначена комиссия богословов , космографов , юристов , монахов и придворных во главе с Талаверой. Комиссия заседала четыре года, но по причине скрытности Колумба и его нежелания раскрывать планы так и не вынесла окончательного вердикта. 20 апреля 1488 года Колумб, следовавший за королевским двором из города в город, неожиданно получил письмо от португальского короля с предложением вернуться в Португалию: Колумб направляет свои предложения и по другим адресам: от короля Англии Генриха VII в феврале 1488 года он получил благосклонный ответ, но без каких-либо конкретных предложений. В 1491 году в Севилье состоялось повторное личное свидание с Фердинандом и Изабеллой . Результат для Колумба был снова неутешителен: «Ввиду огромных затрат и усилий, необходимых для ведения войны, начало нового предприятия не представляется возможным». К переговорам было решено вернуться после окончания войны. В том же году Колумб обращается к герцогу Медина-Сидония , крупнейшему магнату, владельцу около ста торговых кораблей, но и от него получает отказ. Наконец, в январе 1492 года состоялось долгожданное взятие Гранады . Колумб, видимо, сильно переоценил победный энтузиазм короля Испании: когда он сформулировал те условия, на которых он предполагал открывать и владеть новыми землями (назначить его вице-королём новых земель, наградить его титулом «Адмирала мирового океана»), его величество признал требования Колумба «чрезмерными и неприемлемыми», переговоры были прерваны. Колумб в феврале 1492 года уезжает в Кордову, а затем декларирует намерение и вовсе эмигрировать во Францию . Здесь шаг навстречу сделала королева Изабелла. Во время предыдущей встречи Колумб поделился с ней своей идеей о возможности нанесения удара с востока по Османской Империи , осуществлявшей в это время массированное наступление в Европу по суше и по морю, и даже о вероятном освобождении христианских святынь в Палестине , утерянных европейцами со времён Крестовых походов . Идея грядущего освобождения Гроба Господня настолько захватила сердце Изабеллы, что она решила не давать этого шанса ни Портоугалии, ни Франции. Хотя Испанское королевство и было образовано в результате династического брака Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, их монархии сохранили, однако, отдельные самостоятельные администрации, кортесы и финансы. «Я заложу свои драгоценности»,— сказала она. 17 апреля 1492 года королевская чета жалует Колумбу и его наследникам титул «дон» (то есть делают его дворянином) и подтверждает, что, в случае удачи заокеанского проекта, он будет Адмиралом мирового океана и вице-королём всех земель, которые он откроет или приобретёт, и сможет передать эти титулы по наследству. Тем не менее, деньги на снаряжение экспедиции Колумбу предстояло искать самостоятельно за счёт недополученных государственных налоговых платежей Её Величества королевы Кастилии . К тому же, по договору восьмую часть расходов должен был нести сам Колумб, у которого вообще не было ни гроша. Однако, Колумбу помог Мартин Алонсо Пинсон . Один из кораблей - «Пинта» - был его собственный, и снарядил он его за свой счёт; денег на второй корабль он дал Христофору в долг, чтобы Колумб мог сделать свой формальный вклад по договору. В период между 1492 и 1504 годами Христофор Колумб предпринял четыре исследовательских экспедиции , описав их в своём бортовом журнале. Оригинал журнала не сохранился, но Бартоломе де лас Касас сделал частичную копию этого журнала, дошедшую до наших дней, благодаря которой стали известны многие детали путешествий. Всего Колумб совершил 4 плавания к берегам Америки: • Первое плавание (3 августа 1492 —15 марта 1493). • Второе плавание (25 сентября 1493 - 11 июня 1496). • Третье плавание (30 мая 1498 - 25 ноября 1500). • Четвёртое плавание (9 мая 1502 - 7 ноября 1504). В свою первую экспедицию Колумб снарядил три судна - каракка « Санта-Мария » (флагман, владельцем и капитаном каракки был кантабриец Хуан де ла Коса ), « Пинта » (хозяин судна и его капитан Мартин Алонсо Пинсон ) и третьим было судно, которое часто называют « Нинья » (исп. Малышка). Наибольшая длина судна - 17,3 метра, ширина - 5,6 метра, осадка - 1,9 метра, водоизмещение - 101,2 тонны, экипаж - 40 человек. Капитан «Ниньи» - Висенте Яньес Пинсон , маэстре и хозяин судна - Хуан Нинь o , и пилот - Санчо Руис да Гама. В команду флотилии вошло всего 100 человек. Нога европейца впервые ступила на острова Карибского моря - Гуанахани ( Багамские острова ), Эспаньола ( Гаити ), Хуана ( Куба ). Этим путешествием была начата экспансия Испании в Новый Свет. В исторической науке считается дискуссионным вопрос о том, какой именно остров, называемый на местном языке « Гуанахани », а самим Колумбом названный «Сан-Сальвадор», был открыт 12 октября 1492 года : остров Уотлинг или же остров Самана-Ки . Однако не вызывает сомнений, что это был один из Багамских островов , входящих в архипелаг Лукайя. При этом Христофор Колумб считал эти новые земли Восточной Азией - окрестностями Китая , Японии или Индии. В дальнейшем новооткрытые территории долгое время именовались европейцами Вест-Индией , буквально «Западной Индией», так как к этой «Индии» нужно было плыть на запад, в отличие от собственно Индии и Индонезии , которые в Европе долгое время назывались Ост-Индией («Восточной Индией»). XXXX Иcследования Северной Америки

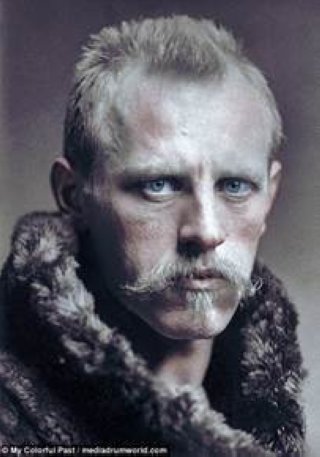

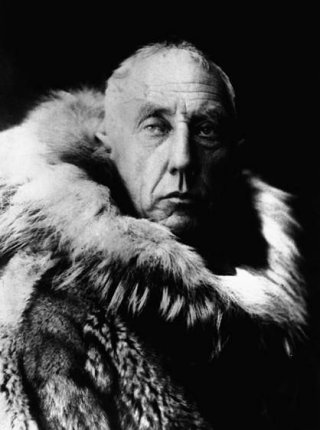

Изучение географии Северно-Американского континента шло в процессе его заселения испанскими, голландскими и англо-саксонскими колонистами. Испанская колонизация шла в направлении на север от мексиканской границы, англо-саксонская на запад и юго-запад от восточного побережья континента.Исследования Северной Америки происходит на фоне испанской экспансии направленной на север от нынешней мексиканской границы и постоянно растущим переселением американских граждан на Запад (особенно с тридцатых годов XIX века. Обзор исследований Северной Америки естественно начать с величайшего географического открытия – обнаружения Американского континента в ходе экспедиции Колумба. Несмотря на заслуженно посвященное ему огромное количество литературы, оно и сама личность Колумба остаются окутанными пеленой тайны. Проблемы эти были в краткой форме перечислены в блестящей новелле Дины Рубиной (Rubina, 2011). В итоге она прямо называет Колумба загадочной личностью. Дина Рубина [Rubina, 2011]суммирует серию вопросов, связанных с предполагаемым еврейским происхождением Колумба следующим образом: «С чего бы, например, несколько доступных для исследователей его писем к сыну Диего помечены знаками, странными для всех, но только не для посвященных,– это буквы «бет» и «хей», что означает «Барух Ха-Шем» – «Славен Господь», и начертаны они справа налево, и помещены над первой буквой текста, как обычно это делают евреи? С чего бы ему в письме профессору теологии из Саламанки Диего де Дезе обронить опасную фразу: «Я – слуга Господа, которого почитал Давид»? С чего бы первая его дневниковая запись начинается словами: «В тот же самый месяц, когда Вы, святые короли, изгнали евреев с ваших земель, Ваши Величества отправили меня с флотом в Индийские земли»? Нет смысла повторять здесь гипотезы о его происхождении. На сегодняшний день наиболее вероятным представляется утверждение о его рождении в Генуе. Но главным является то, что экспедиция происходила на фоне крупнейшего исторического события – эдикта испанских королей об изгнании в кратчайший срок из королевства всех неверных мавров и евреев, если они не обратятся в католичество. Абсолютно неверна господствующая точка зрения о том, что «католические короли» Испании согласились финансировать представленный Колумбом проект экспедиции. У них попросту не было на это денег, да и заняты они в то время были другим - окончанием реконкисты. Деньги были предоставлены еврейскими финансистами, пытавшимися облегчить участь своего народа. Ложной является и официально-объявленная цель экспедиции – обращение в католичество язычников-туземцев. О каком обращении могла идти речь, когда в первом плавании Колумба в числе 120 человек экипажа не было ни одного священника. Зато там был переводчик с иврита, который и был первым, кто обратился к туземцам (на иврите!). Очевидная дань широко распространенному среди евреев представлению о том, что за океаном существуют земли, населенные «потерянными коленами Израиля». Массовое изгнание евреев из стран Пиренейского полуострова Испании и Португалии, когда причалы в Севилье были так забиты беженцами, что отбытие экспедиции Колумба пришлось перенести в ближайшую подходящую гавань Кадиса. Это привело к тому, что они направились в первую страну, объявившую о веротерпимости – Нидерланды. Большинство приехавших из Испании и Португалии составляли сефарды. Но именно в Нидерландах сложилась новая общность европейских евреев, получившая название ашкенази. Колумб был сыном своего времени. Работорговля к моменту его плавания была широко развита. Ее поддерживала потребность в рабочей силе для работы на плантациях. Туземцы не могли работать на плантациях в условиях тропического климата. Рабов поставляли к побережью победители грабительских межплеменных войн в Африке. Здесь их перекупали и грузили на корабли европейские и американские работорговцы. Широкое использование Колумбом традиционных еврейской манеры письма и легенд, таких как цитирумое Д. Рубиной [ Rubina, 2011] обращение к сыну Диего или перенос даты начала экспедиции на один день, чтобы он не падал на трагический день в истории еврейского народа привело к активно обсуждавшейся гипотезе о его еврейском происхождении. Мне думается, что дело скорее в том, что Колумб тщательно искал данные, и если можно, карты, которые помогли бы ему в составлении его проекта. В поисках этих данных он, естественно, обращался к еврейским Источник: ам. Евреи, в частности евреи Майорки традиционно были картографами. Сам Колумб формулировал основную цель своей экспедиции, как освобождение Гроба Господня от неверных. Естественное для всякого искренне верующего желание читать библию в оригинале приводило к изучению иврита. Это было главным преступлением протестантов и в точности то же характерно и для «свидетелей Иеговы», объявленных вне закона поборниками православия в современной России. Они любили свою Родину, они чувствовали себя частью своего народа. Что может быть более ярким свидетельством этого, чем отказ Фритьофа Нансена на предложение Австро-Венгрии финансировать совместную экспедицию к Северному Полюсу, поскольку «полюс должен принадлежать норвежцам». А ведь поиски денег на организацию экспедиций были для него одной из основных забот. И то же желание водрузить норвежский флаг вело Амундсена в его гонке к Южному полюсу с англичанином Скоттом. В XIX веке европейские державы наперебой захватывали вновь открытые территории, обращая их в свои колонии. В соответствии с духом времени идеологическим обоснованием колонизации как правило было обращение язычников в христианство и обеспечение свободного доступа к Гробу Господню. XXXX Ф. Магеллан

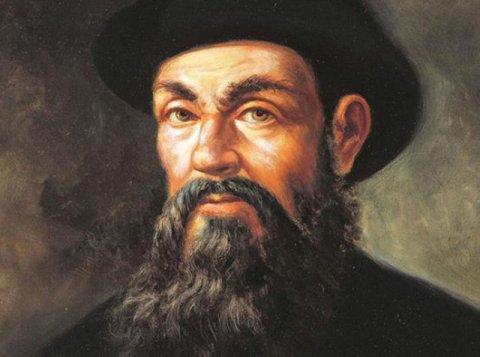

Фернан (Фернандо) Магеллан (Магальяйнш) порт. Fernão de Magalh), исп. (Fernando (Hernando) de Magallane), лат. (Ferdinandus Magellanus); 1480 г., Саброза , область Траз-уж-Монтиш , Королевство Португалия - 27 апреля 1521 , остров Мактан , Филиппины ) - португальский и испанский мореплаватель имеющий титул « аделантадо » ( вперед-идущий, исп). Командовал экспедицией, совершившей первое известное кругосветное путешествие . Открыл пролив , позже названный его именем, став первым европейцем, проследовавшим по морю из Атлантического океана в Тихий. Его имя осталось в истории как имя первого мореплавателя совершившего кругосветное путешествие. Но сам он такой задачи перед этим плаванием не ставил. Он искал проход к Моллукским островам, островам пряностей в обход испанского флота[Магеллан]. После чего собирался возвратиться на родину. Показательно и то, что флотилия называлась «флотом Моллукских островов». Подавляющее большинство значительных географических открытий было сделано в короткий промежуток времени примерно с 1460 по 1520 год. Недаром этот отрезок времени носит название Эры Великих Географических открытий. И все они никак не связаны с предполагаемым процессом колонизации. Все экспедиции этого времени будь то поиск пути вокруг Африки в Индию, пересечение Атлантического океана в попытке найти путь в Азию идя на Запад или поиски «северо-западного прохода» представляли попытку найти путь в Индию. По образному выражению С. Цвейга “Отвага, побудившая Колумба двинуться на Запад, Бартоломеу Диаша и Васко да Гаму на юг, Кабота на север, к Лабрадору, рождалась прежде всего из целенаправленного стремления дать западному миру вольный, беспошлинный путь в Индию и тем самым сломить позорное превосходство ислама.” Его имя Фернан (Фернандо) Магеллан (Магальяйнш) вошедшее в историю в его испанском варианте Фернан Магеллан было пожалуй наиболее известным нам, россиянам 50х годов,среди капитанов эры Великих Географических открытий. Еще бы – он командовал первой кругосветным путешествием. На Камчатке минимум ежедневно исполнялась песня с припевом «Ма-гел-лан, наш Фер-нан!». Хуже было с тем, что же он открыл. Как-то между делом упоминалось, что он открыл пролив между Атлантическим и Тихим океаном, назанный его именем. Но какой там пролив, когда в это время открывались ни больше ни меньше, как континенты. Само слово «эра» вызывает представление о событиях протяженностью в века. Однако протяженность этого судьбоносного периода в историии открытия нашей планеты всего около 20 лет. В экспедицию готовилось пять кораблей с запасом продовольствия на два года. Магеллан сам лично следил за погрузкой и упаковкой продуктов, товаров и снаряжения. Магеллан командовал «Тринидадом». «Сантьяго» командовал Жуан Серран. Тремя другими кораблями командовали представители испанской знати, с которыми у Магеллана сразу начались конфликты. Испанцам не нравилось, что экспедицией командует португалец. Кроме того, Магеллан скрывал предполагаемый маршрут плавания, и это вызывало недовольство капитанов. Противостояние было довольно серьёзным. Капитану Мендосе даже было передано специальное требование короля прекратить препирательства и подчиниться Магеллану. Но уже на Канарских островах Магеллан получил сведения о том, что испанские капитаны договорились между собой убрать его с поста, если посчитают, что он им мешает. 20 сентября 1519 года флотилия во главе с Магелланом вышла из порта Санлукар-де-Баррамеда (устье реки Гвадалквивир). Вскоре на эскадре разгорелся конфликт. Капитан «Сан-Антонио» Хуан де Картахена, являвшийся представителем испанской короны в плавании, во время одного из рапортов демонстративно нарушил субординацию и стал называть Магеллана не «капитан-генерал» (адмирал), а просто «капитан». Картахена был вторым лицом в экспедиции, по статусу почти равным командиру. В течение нескольких дней он продолжал это делать несмотря на замечания Магеллана. Тому пришлось терпеть это, пока капитаны всех кораблей не были созваны на «Тринидад» для решения вопроса о судьбе матроса-преступника. Забывшись, Картахена снова нарушил дисциплину, но на этот раз он был не на своём судне. Магеллан лично схватил его за шиворот и объявил арестованным. Картахене разрешили находиться не на флагманском корабле, а на кораблях сочувствующих ему капитанов. Командиром «Сан-Антонио» стал родственник Магеллана Алвару Мишкита. 29 ноября флотилия достигла побережья Бразилии, а 26 декабря 1519 года - Ла-Платы, где проводились поиски предполагаемого пролива. «Сантьяго» был послан на запад, но вскоре вернулся с сообщением, что это не пролив, а устье гигантской реки. Эскадра начала медленно продвигаться на юг, исследуя берег. На этом пути моряки увидели пингвинов. Продвижение на юг шло медленно, кораблям мешали штормы, близилась зима, а пролива все не было. 31 марта 1520 года, дойдя до 49° ю. ш. флотилия встаёт на зимовку в бухте, названной Сан-Хулиан. В мае Магеллан послал «Сантьяго» во главе с Жуаном Серраном на юг для разведки местности. В 60 милях к югу была найдена бухта Санта-Крус. Ещё через несколько дней, попав в бурю, корабль потерял управление и разбился. Моряки, кроме одного человека, спаслись и оказались на берегу без пищи и припасов. Они пытались вернуться к месту зимовки, но из-за усталости и истощения соединились с основным отрядом только через несколько недель. Потеря судна, специально предназначенного для разведки, а также припасов, находящихся на нём, нанесла большой ущерб экспедиции. 21 октября под 52° ю.ш. корабли оказались у узкого пролива ведущего в глубь материка. «Сан-Антонио» и «Консепсьон» посылаются на разведку. Вскоре налетает буря длившаяся два дня. Моряки опасались, что посланные на разведку корабли погибли. И они, действительно, чуть не погибли, но, когда их понесло к берегу, перед ними открылся узкий проход, в который они вошли. Они оказались в широкой бухте, за которой последовали ещё проливы и бухты. Вода все время оставалась солёной, а лот очень часто не доставал дна. Оба судна вернулись с радостной вестью о возможном проливе. У острова Доусон пролив делится на два канала, и Магеллан снова разделяет флотилию. «Сан-Антонио» и «Консепсьон» идут на юго-восток, два других корабля остаются для отдыха, а на юго-запад отправляется лодка. Через три дня лодка возвращается и моряки сообщают, что видели открытое море. Вскоре возвращается «Консепсьон», но от «Сан-Антонио» нет известий. 28 ноября 1520 года корабли Магеллана выходят в океан. Путь по проливу занял 38 дней. На долгие годы Магеллан останется единственным капитаном, прошедшим пролив и не потерявшим ни одного корабля.

Выйдя из пролива, Магеллан 15 дней шёл на север, дойдя до 38° ю. ш., повернул на северо-запад, а 21 декабря 1520 года, дойдя до 30° ю. ш., повернул на запад-северо-запад. Флотилия прошла по Тихому океану не менее 17 тыс. км. Не готовая к такому переходу экспедиция испытывала огромные лишения. Так пролив (проход) стал символом доситижений Магеллана. Во время плавания экспедиция дошла до 100 с. ш. и оказалась заметно севернее Молуккских островов, к которым стремилась. Возможно, Магеллан хотел убедиться, что открытое Бальбоа Южное море является частью этого океана, а возможно он опасался встречи с португальцами, которая для его потрёпанной экспедиции закончилась бы плачевно. 24 января 1521 года моряки увидели необитаемый остров (из архипелага Туамоту). Высадиться на него не представлялось возможности. Через 10 дней был обнаружен ещё один остров (в архипелаге Лайн). Высадиться тоже не удалось, но экспедиция наловила акул для пропитания. 6 марта 1521 года флотилия увидела остров Гуам из группы Марианских островов. Он был населён. Лодки окружили флотилию, началась торговля. Вскоре выяснилось, что местные жители воруют с кораблей все, что попадётся под руку. Когда они украли шлюпку, европейцы не выдержали. Они высадились на остров и сожгли селение островитян, убив при этом 7 человек. После этого они забрали лодку и захватили свежие продукты. Острова были названы Воровскими (Ладрóнес). При уходе флотилии местные жители преследовали корабли на лодках, забрасывая их камнями, но без особого успеха. Через несколько дней португальцы первыми из европейцев достигли Филиппинских островов, которые Магеллан назвал архипелагом Святого Лазаря. Опасаясь новых столкновений, он ищет необитаемый остров. 17 марта португальцы высадились на острове Хомонхом. Переход через Тихий океан закончился. На острове Хомонхом был устроен лазарет, куда перевезли всех больных. Свежая пища быстро вылечила моряков, и флотилия отправилась в дальнейший путь среди островов. На одном из них раб Магеллана Энрике, родившийся на Суматре, встретил людей, говорящих на его языке. Круг замкнулся. Впервые человек обошёл землю. 7 апреля 1521 года экспедиция вошла в порт Себу на одноимённом острове. Места были цивилизованные, и с европейцев даже попытались взять торговую пошлину. Португальцы отказались платить, а оказавшийся в городе мусульманский купец посоветовал радже не воевать с европейцами, и требование было снято. Началась оживлённая торговля. За железные изделия островитяне легко отдавали золото и продукты. Впечатлённый силой португальцев и их оружием, властитель острова раджа Хумабон соглашается отдаться под покровительство испанского короля Карла I и вскоре крестится под именем Карлос. Вслед за ним крестится его семья, множество представителей знати и простых островитян. Покровительствуя новому Карлосу-Хумабону, Магеллан пытался привести под его власть как можно больше местных правителей. XXXX Изучение северной и Центральной Азии русскими путешественниками

Витус Беринг

Витус родился в семье разорившейся аристократки и таможенного работника, став третьим ребёнком в семье. С самых ранних лет его обучали грамоте и правописанию, посещал школу рядом с домом, которая находилась на одной улице. В возрасте 14 лет, после окончания школы, записался в морской флот в Нидерландах. Вследствие он закончил кадетский корпус в Амстердаме в 1703 году, в том же году поступил на русскую службу в чине подпоручика , после путешествия в Ост-Индию служил на российском Балтийском флоте во время Великой Северной войны . В 1707 году произведён в поручики . В 1710 году переведён на Азовский флот , произведён в капитан-лейтенанты , командовал шнявой « Мункер ». Участвовал в войне с Турцией . В 1711 году командовал 8-пушечной шнявой « Таймалар », провёл судно по Воронежу и Дону к Азову . В 1712 году переведён на Балтийский флот , в 1716 году произведён в капитаны 4 ранга. В 1713 году в Выборге женился на Анне Кристине Пюльзе, дочери одного из местных коммерсантов. Брак был очень счастливым для обоих вплоть до смерти Беринга. За 18 лет законных отношений родилось 8 детей, но только четверо дожили до минимального возрастного порога сыновья Йонас (1721—1786), Томас/Тимофей (1721—1786) и Антон (1730—1796), а также дочь Анна Хедвига Хелена (в браке фон Корф , 1731—1785). В печатных работах до сих пор идет спор о том кто открыл пролив между Азией и Америкой – Беринг или Дежнев. Очень значимо в этом отношении исследование И. Ф. Махоркина

»Это было летом 1648 года. Из Нижнеколымска в "Студеное море", как тогда называли Северный Ледовитый океан, вышли в плавание в Тихий океан семь кочей (коч - мореходное однопалубное одномачтовое морское судно XVI–XVII вв., имевшее в длину около 20 м и ходившее под веслами и парусами. Вмещало около 30 человек и подымало до 30 тонн груза). Вел их казак Семен Дежнев. У восточных берегов Чукотки флотилия попала в жестокий шторм. Коч, на котором был Семен Дежнев, выбросило на побережье Олюторского залива, а кочи Федота Алексеева Попова и Герасима Анкудинова унесло в море.» «Семен Дежнев с остатками отряда в 1649 году добрался до среднего течения реки Анадырь и построил здесь Анадырское зимовье, ставшее впоследствии русским опорным пунктом, откуда шло освоение огромной северной территории. Прошло более 300 лет с тех пор, но сказание о людях, зимовавших на реке Никул, живет и ныне. Среди местных жителей оно передается из поколения в поколение. Долго реку Никул называли Федотовщиной и Федотихой, по имени Федота Попова - человека, который первый на Руси открыл Камчатку.» «В 1697 году Владимир Атласов с отрядом из того же Анадырского острога совершает поход на Камчатку. За два года он прошел все западное побережье области до мыса Лопатка, побывал в ее глубинных местах, основал несколько зимовий, в том числе Верхне-Камчатский острог, и в 1699 году возвратился в Анадырь. Оттуда он вскоре выехал в Якутск, а затем в Москву. В 1707 году вернулся на Камчатку и принял в свое управление Верхний и Нижний Камчатские остроги. Во время казачьего бунта в 1711 году Атласов был убит в Нижне-Камчатском остроге.» XXXX Н. М. Пржевальский

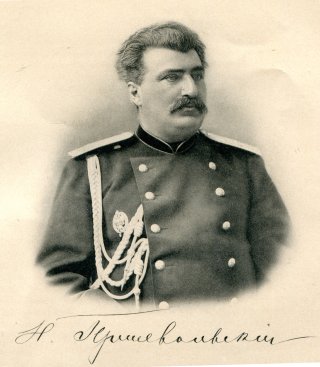

Пржевальский принадлежал к шляхетскому роду герба Лук : «Серебряные Лук и Стрела, повёрнутые вверх на Красном Поле», дарованные за воинские подвиги в сражении с русскими войсками при взятии Полоцка армией Стефана Батория . Дальним предком Николая Михайловича был запорожский казак Корнила Анисимович Паровальский, поступивший на польскую службу и принявший фамилию Пржевальский , он отличился в Ливонской войне . Леон Пржевальский подписал посполитое рушение 1698 г. в Витебском воеводстве Великого Княжества Литовского. В XIX веке род расселился в Смоленской и Витебской губерния. Дед Николая Михайловича воспитывался в иезуитской школе в Полоцке, однако, не кончив обучения, бежал и принял православие под именем Кузьмы Фомича. По окончании в 1855 году курса в Смоленской гимназии Пржевальский определился унтер-офицером в Рязанский пехотный полк ; получив офицерский чин, перешёл в 28-й пехотный Полоцкий полк . Затем поступил в Николаевскую академию Генерального штаба . В это время появились его первые сочинения: «Воспоминания охотника» и «Опыт статистического описания и военного обозрения Приамурского края» (1863), за которые в 1864 году он был избран действительным членом Императорского Русского географического общества . В «Военно-статистическом обозрении…» Николай Михайлович выдвинул смелый геополитический проект: «Чтобы вполне воспользоваться выгодами, представляемыми бассейном Амура, нам необходимо владеть и важнейшим его притоком Сунгари , орошающим лучшую часть этого бассейна, и, кр. того, в своих верховьях близко подходящим к северным провинциям Китая. Заняв всю Маньчжурию, мы сделаемся ближайшим соседом этого государства и, уже не говоря о наших торговых сношениях, можем прочно утвердить здесь наше политическое влияние.» По окончании академии Пржевальский отправился добровольцем в Польшу для участия в подавлении Польского восстания . В июле 1863 года произведён в поручики . Занимая впоследствии должность преподавателя истории и географии в Варшавском юнкерском училище , Пржевальский изучал историю африканских путешествий и открытий, знакомился с зоологией и ботаникой, составил учебник географии (позднее изданный в Пекине ). С 1867 года совершал экспедиции по Уссурийскому краю и Центральной Азии . Окончив обработку четвёртого путешествия, Пржевальский готовился к пятому. В 1888 году он двинулся через Самарканд к русско-китайской границе, где во время охоты в долине реки Кара-Балта , выпив речной воды, заболел брюшным тифом . По дороге в Каракол Пржевальский выкупался в реке и глотнул речной воды (вопреки собственным предписаниям). Вскоре он почувствовал себя плохо, а по прибытии в Каракол совсем слёг. Через несколько дней Пржевальский скончался. Похоронен на берегу озера Иссык-Куль . Выполняя последнюю волю покойного, место для его праха выбрали ровное, на восточном обрывистом берегу озера, между устьями рек Каракол и Карасуу , в 12 км от города Каракол. Из-за твёрдости грунта могилу копали солдаты и казаки в течение двух дней; два гроба: один деревянный, а другой железный - для внешней стороны. В 1867 году Пржевальский получил командировку в Уссурийский край. Вместе с препаратором, юношей Николаем Ягуновым , и двумя казаками он дошёл по реке Уссури до казачьего посёлка Буссе , потом на озеро Ханка , служащее транзитным пунктом во время перелёта птиц и давшее ему материал для орнитологических наблюдений. Зимой он исследовал Южно-Уссурийский край, пройдя в три месяца 1060 вёрст (около 1100 км). Весной 1868 года он снова отправился на озеро Ханка, потом усмирил в Маньчжурии китайских разбойников , за что был назначен старшим адъютантом штаба войск Приамурской области. Результатами его первой поездки были сочинения «Об инородческом населении в южной части Приамурской области» и «Путешествие в Уссурийский край ». В 1879 году он выступил из города Зайсан в третье путешествие во главе отряда из 13 человек. По реке Урунгу через оазис Хами и через пустыню в оазис Са-Чжеу, через хребты Нань-Шаня в Тибет, и вышел в долину Голубой реки (Мур-Усу). Тибетское правительство не хотело пустить Пржевальского в Лхасу , и местное население было так возбуждено, что Пржевальский, перейдя через перевал Танг-Ла и находясь всего в 250 верстах от Лхасы, был вынужден вернуться в Ургу. Возвратившись в Россию в 1881 году , Пржевальский дал описание своего третьего путешествия. Им были опубликованы первые сведения о новом виде лошади, ранее неизвестном науке, позднее названном в его честь лошадь Пржевальского ( Equus przewalskii ). В 1883 году он предпринял четвёртое путешествие, возглавив отряд из 21 человека. Из Кяхты он двинулся через Ургу старым путём на Тибетское плоскогорье , исследовал истоки Жёлтой реки и водораздел между Жёлтой и Голубой, а оттуда прошёл через Цайдам к Лоб-Нору и в город Каракол (Пржевальск). Путешествие окончилось лишь в 1886 году . Коллекция его были огромны, насчитывая тысячм образцов. Из третьего путешествия "с укупуркой" коллекция весила более 1600кг, из четвертого и того больше. В любых условиях ежедневно Н. М. Пржевальский вёл личный дневник, который лёг в основу его книг. Н. М.Пржевальский обладал ярким писательским даром, который он выработал упорным и систематическим трудом. Н. М. Пржевальский изучил территории Китая, Монголии и Тибета. Крупнейшими заслугами Пржевальского является исследование горной системы Куньлуня , хребтов Северного Тибета, бассейнов Лобнора и Кукунора и истоков Жёлтой реки . Кроме того, им был открыт целый ряд новых форм животных: дикий верблюд , лошадь Пржевальского , ряд новых видов других млекопитающих, а также собраны громадные зоологические и ботанические коллекции, заключающие в себе много новых форм, в дальнейшем описанных специалистами. Петербургская Академия наук наградила Пржевальского медалью с надписью: «Первому исследователю природы Центральной Азии». Пржевальский был одним из крупнейших климатологов XIX века.

XXXX Козлов П. К.

(3 [15] октября 1863 , уездный городок Духовщина , Смоленская губерния - 26 сентября 1935 , Петергоф ) - русский путешественник, военный географ , этнограф, археолог, исследователь Монголии , Тибета и Синьцзяна . Предпринял шесть длительных экспедиций в Нань-Шань, Сычуань, Восточный Туркестан, Монголию и Тибет. Автор около 70 научных работ. Первооткрыватель мёртвого тангутского город Хара-Хото . Видный участник Большой игры . Ученик, последователь и один из первых биографов Н М. Пржевальского . Действительный член АН УССР ( 1928 ), почётный член Русского географического общества .