| |||

Формации магматических пород

Резюме Cовместный анализ состава магматических пород Уджинской провинции и динамики образования структур позволяет отвергнуть существующие представления о формациях, к которым они принадлежат. Отмечается резкое изменение состава магматических формаций и природы процессов дифференциации соответствуюшее времени образования кольцевых структур. Для провинции характерно контрастное проявление двух магматических серий пород: ийолит-карбонатитовой и сиенитовой. Предлагается гипотеза о том, что вращение кольцевой структуры является главным процессом, определяющим образование и размещение мономинеральных комплексов чистоту их состава. Истощение SiO2 в исходном расплаве и повышение давление в зоне минералообразования отразившиеся в кристаллизации граната при привносе из глубинных источников кальция приводит к образованию скарнов. ---------------------------------xxxx--------------------------- Введение Главная тема данной статьи - формации Уджинской провинции щелочных пород, в открытии которой я принимал участие в 1959 году. Это – итог моей более чем 60-летней работы над проблематикой, стоящей за этим потрясающим материалом. Вопрос о формационной принадлежности массивов щелочных и ультраосновных-щелочных пород теснейшим образом связан с проблемой природы геофизических разделов до сегодняшнего дня являющихся единственным источником наших представлений о строении глубин Земли. Важнейшим является вопрос о геологической природе границы двух главных слоев нашей планеты - коры и мантии Земли, так называемой поверхности Мохоровичича (граница М). Недаром американские исследователи определили пересечение этой границы как главную задачу национального проекта глубинного бурения, что и нашло отражение в самом названии этой программы – «проект МОХОЛ». Не меньшие загадки таит и тот геофизический раздел с которым мы непосредственно имеем дело – гранитный слой,. с ним прямо связана проблема образования гранитов и все своеобразие кислого вулканизма [Erlich, 1973a].

Всеми признавалось, что массив Томтор в Уджинской провинции принадлежит к формации ультраосновных-щелочных пород. В условиях практического отсутствия обнаженности формационная принадлежность подчеркивается ассоциацией с кольцевыми структурами. В качестве ближайшего формационного аналога Томтора рассматривалась Маймеча-Котуйская провинция ультраосновных-щелочных пород, расположенная к западу от Анабарского массива. Потребовалось крайне абсурдное утверждение о том, что Томтор является составной частью этой провинции [Yegorov,1991], чтобы начался анализ специфических черт этого массива. Тут только и вспомнили об отсутствии на Томторе ультраосновных пород и широком развитии здесь пород аналогичных (или близких) нефелиновым сиенитам Хибин (тут сразу указывалось на то, что это агпаитовые нефелиновые сиениты, хотя несравненно более близкие к сиенитам Томтора рисчорриты Хибин как то не упоминались). Общая особенность формационного состава Томтора – отсутствие в его пределах пород первой интрузивной фазы (оливинитов, перидотитов), а также мелилит-содержащих пород (во всяком случае в значительном количестве). Ультраосновные породы образуют вне пределов массива небольшие силлы, сложенные измененными породами ультраосновного состава на реке Чымааре. В самом массиве они образуют серию штоков.

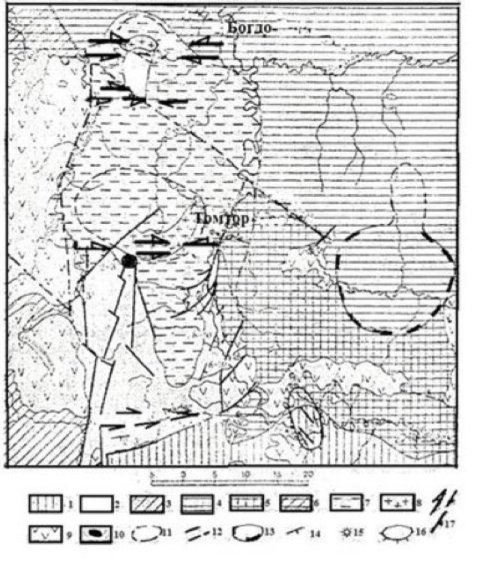

Формации пород, слагающих щелочные массивы уджинской провинции Особенностью массива Томтор является наличие кольцевых структур. На Томторе их две – так называемая центральная кольцевая структура, обрамленная дуговыми системами даек мельтейгит-малиньитового состава с центральным, предположительно карбонатитовым ядром. Она была откартирована в ходе аэромагнитной съемки [Erlich, Karasik, Stepanenko et al., 1961]. Для состава цнтральной кольцевой структуры характерно присутствие больших масс несиликатных магматических пород (карбонатитов, магнетитолитов). Формационная принадлежность пород центрального кольцевого комплекса может быть ближе всего охарактеризована как ийолит-карбонатитовая. Они концентрируются в основном во внешней зоне центральной кольцевой структуры вместе с дуговыми дайками мельтейгит-малиньитового состава. С мельтейгит-малиньитовыми дайками первой кольцевой системы ассоциируются дайкообразные и изометрические тела магнетитолитов, откартированные в ходе детальной аэромагнитной съемки. Состав этих тел был определен ходе буровых работ [Erlich, Karasik, Stepanenko et al., 1961]. Они концентрируются в основном во внешней зоне центральной кольцевой структуры вместе с дуговыми дайками мельтейгит-малиньитового состава. Исчезновение магнетитолитов отражает резкое изменение окислительной обстановки в зоне минералообразования. Одновременно только на Томторе присутствует другой тип мономинеральных пород - апатитолиты. Появление апатитолитов в любой их форме в любом районе отражает массовое поступление фосфатных флюидов из глубинных источников. Они отражают смену состава магм - от железо-кислородной фазы (магнетитолиты) к карбонатной (карбонатиты) и фосфатной (апатитолиты). Вторая кольцевая структура, образована рисчорритами с эпицентром, совпадающим с высотой Томтор-Тааса [Erlich, 2008].

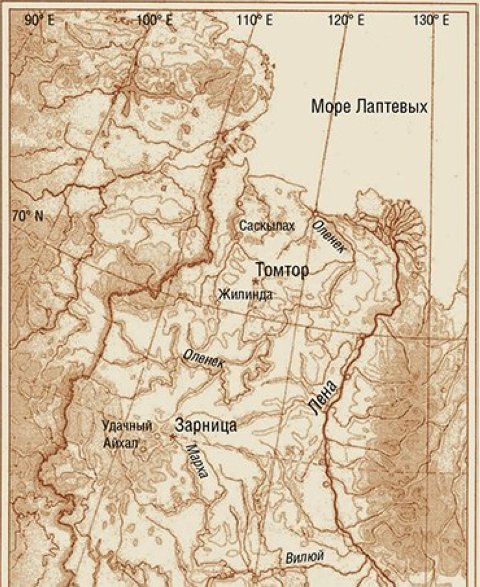

Видна локализация щелочных пород в пределах Уджинской горст-антиклинали. Модифицировано из [Erlich, Stepanenko, 1961] . Возможно главной чертой состава Томтора является обилие нефелиновых и щелочных сиенитов (рисчорритов), слагающих внешнюю зону массива. Ширина полосы их выходов определенно не может быть связана с мощностью подводящих каналов. Скорее всего, как и в случае Гулинского массива, она отражает растекание магматического материала по эрозионной поверхности вмещающих пород (или, что практически то же – образование силлов). Если это предположение верно, структура массива имеет двойную природу: с одной стороны это кольцевая структура центральной части массива с карбонатитовым ядром и обрамляющей системой дуговых даек мельтейгитов и малиньитов, с которыми ассоциируются жилы магнетитолитов, апатитолитов и карбонатитовое ядро, с другой стороны – межформационный массив периферической зоны. Форма его близка к силлу. Для внутренней структуры периферической зоны характерно наличие автометасоматической фельдшпатизации (рисчорризации). Для общей массы рисчорритов характерна пойкилитовая текстура при которой нефелин погружен в кристаллы калиевого полевого шпата. Последние в ходе перекристаллизации достигают 1.5 м в поперечнике (судя по обнажению на реке Онгкучах). Поля развития рисчорритов занимают значительные площади дугами охватывающие центральную кольцевую структуру составляющую не более трети общей площади Томтора. Они покрыты элювиальными совершенно угловатыми обломками размером 10-30 см, однородными по составу. Характерно, однако, что в рельефе их отмечаются невысокие дугообразные высоты относительной высотой не более 20-30 метров, не концентричными дуговым дайкам обрамления центральной кольцевой структуры. Эпицентром этой второй дуговой системы является высота Томтор-Тааса, которая повидимому служила эруптивным центром поставившим весь материал, слагающий рисчорритовый комплекс. Однородность состава элювиальных обломков обоих обширных рисчорритовых полей определенно указывает на то, что рисчорриты представляют собой самостоятельную формацию, которую ближе всего можно определить как сиенитовую. Единственное, что можно сказать о внутреннем строении рисчорритовых полей для нее характерно присутствие - многочисленных линзообразных тел, образованных гигантскими (3-5 метров в длину, 1-1.5 метра в ширину) монокристаллами калиевого полевого шпата с пойкилитовыи вростками кристаллов нефелина диаметром 3-5 см, расположенными вдоль линий спайности минерала-хозяина. Примером такого рода линзы может служить единственное в пределах рисчорритовых полей обнажение в русле реки Онгкучах в среднем ее течении. Вопрос этот был специально разобран в [Erlich, 2008]. Дуговые высоты рельефа в поле развития рисчорритов весьма возможно отражают излияния отдельных порций магмы в ходе которых формировались краевые лавовые валы, послужившие основой валообразных дуговых высот. Важную роль в определении формационной принадлежности пород Томтора должны играть многочисленные одноразовые штоки, располагающиеся в поле развития пород ийолит-уртитовой формации. Та же ассоциация с кольцевыми структурами видна и на Хибинах. Она, повидимому обусловила различие состава пород Хибин и Ловозерья. Гигантское, практически мономинеральное, апатитовое месторождение Кукисвумчорр расположено в Хибинах. Ничего подобного в Ловозерье нет. Они изучены недостаточно. По данным А. В. Толстова [Tolstov. 2011] штоки сложены пикритами, альнеитами. По нашим данным [Erlich, Karasik, Stepanenko et al., 1961] - щелочными габброидами. В пользу этой версии похоже, говорят данные Б. Р. Шпунта и его соавторов [Shpount, Shamshina, Brachfogel, 1991] о составе вулканических и вулканокластических пород в стороне от Томтора. Учитывая незначительное количество данных о составе тел этого типа, делать окончательные выводы сегодня рано. Расширенное сопоставление формаций Томтора с другими мировыми стандартами сравнения привело к более близким аналогиям – с ийолит-карбонатитовыми провинциями Африки и магнетитолитами района Кируны (Швеция). Ближайшим аналогом Уджинской провинции являются вулканические комплексы, развитые в связи c рифтовой зоной Восточной Африки [Le Bas, 1977]. На принадлежность пород Томтора к этой формации указывал Л. С. Егоров [Yegorov, 1991]. Параллельно в настоящей статье впервые рассматривается специфика состава второго по величине массива щелочных пород Уджинского района – Богдо. Только причудами специфики организации геолого-съемочных работ можно объяснить то, что сравнение обоих массивов не было сделано до сих пор. Прежде всего надо отметить полное отсутствие в районе массива Богдо карбонатитов и практически мономинеральных тел, сложенных магнетитолитами. Для структуры Богдо характерно полное отсутствие центральных концентрически-зональных структур. Массив Богдо сложен гранат-содержащими ювитами. Гранат образует идиоморфные порфировые зерна диаметром 1-3 мм. Общее его количество составляет 10-20%. Судя по окраске, он принадлежит к шорломитам. Резкое изменение внутренней структуры массивов немедленно отражается в изменении их состава. На Богдо полностью отсутствуют мономинеральные комплексы несиликтных магматических пород, таких как карбонатиты, магнетитолиты, апатитолиты, то есть серия пород выделяемая под названием камафоритов [Borodin, Lapin, Kharchenkov, 1973]. Аккумуляция на Богдо порфировых выделений кальциевых гранатов отражает поступление из глубинных источников дополнительных порций кальция. По всей видимости количество вновь поступившего кльция оказалось недостаточным для скарнообразования. Обогащение состава пород Богдо кальцием и присутствие в них порфировых выделений граната роднит породы этого массива со скарнами. В начале 1970х годов опубликована важная общая работа, впервые рассмотревшая особенности образования и дифференциации несиликатных расплавов [Borodin, Lapin, Kharchenkov, 1973]. Заключение Устанавливается связь кольцевых структур с образованием несиликатных мономинеральных магматических комплексов (аналогом камафоритов по [Borodin, Lapin, Kharchenkov, 1973]. Характерными чертами их являются большие размеры, чистота минерального состава. Они закономерно располагаются либо по периферии кольцевой структуры (в дуговой системе мельтейгит-малиньитовых даек), либо в ее ядре. Предполагается, что это обусловлено вращением центральной кольцевой структуры, генерирующим центробежный эффект типа «вулканического торнадо», который становится важным фактором дифференциации. По всей видимости, образованию кольцевой струтуры предшествует привнос из глубинных источнков значительных количеств кальция и фосфорной кислоты (P2O5), что сопровождается повышением давления в зоне минералообразования. О последнем свидетельствует кристаллизация граната. Это создает благоприятные условия для формирования скарнов, сохраняющих связь с большими массами железа. Так формируются железорудные скарны Урала. Сводка материалов по геологической истории Японии [Minato et al.,eds., 1965] раз и навсегда покончила с представлениями о том, что островные дуги являются формой проявления геосинклинального процесса. Было введено строгое определение геотектонических систем остроных дуг и показано, что эта стадия развития началась в Японии в третичное время. То же самое имело место на Камчатке и в Аляске. Важно отметить, что геотектонические системы островных дуг имеют диагональное (северо-восточное и северо-западное) простирание, хотя местами их структуры используют ортогональное простирание. В случае Японии это островные дуги Рюкю и Изу-Бонин, в случае Камчатки и Аляски островные дуги Курильская и Алеутская. Такая резкая смена простирания определенно свидетельствует о перестройке структурного плана на границе «островодужного» этапа развития региона. Формирование центральной кольцевой структуры Томтора знаменует резкую смену всего характера петрологической эволюции, переход от силикатных расплавов к расплавам в основе которых лежат анионные комплексы, (окислы железа, карбонаты, фосфаты). Эти несиликатные магматические тела аналогичны по составу камафоритам, выделенным Л. С. Бородиным и его соавторами [Borodin, Lapin, Kharchenkov, 1973]. К сожалению, авторы ограничились выделением единого комплекса созданного несиликатными магмами пород, но не рассмотрели вероятных путей их образования. Если уж не рассматривалась специфика крупнейших массивов самой Уджинской провинции, то тем более не обсуждались даже такие, казалось бы лежащие на поверхности петро-геохимические ее черты, как огромные массы магнетитовых руд, как правило присутствующие в разных формах в различных магматических провинциях этого типа. Они свидетельствуют о высокой степени окислительной обстановки минералообразования. Та же ассоциация с магнетитами характеризует и железорудные скарны Урала (знаменитые горы Высокая, Магнитная и Благодать). Исчезновение магнетитовых месторождений сопровождается появлением в породах в нарастающих количествах кальция. В скарнах карбонаты считались реликтами осадочных карбонатных пород. К реликтам осадочных пород обычно относилась и значительная часть карбонатитов. Внедрению даек предшествует раскрытие зияющих трещин вызывающее внезапное понижение давления, что и обепечивает внедрение в них расплава, застывающего в виде даек. В то же время кристаллизация гранатов свидетельствует о повышении давления в зоне минералообразования. Истощение SiO2 в исходном расплаве и повышение давление в зоне минералообразования отразившемся в кристаллизации граната при привносе из глубинных источников кальция приводит к образованию скарнов. Устанавливается связь наличия кольцевых структур с образованием мономинеральных магм несиликатных мономинеральных магматических комплексов (аналогов камфоритов по [Borodin, Lapin, Kharchenkov, 1973]. Они закономерно локализуются либо на периферии кольцевой структуры, либо в ее ядре. По всей видимости образованию кольцевой структуры предшествует привнос из глубинных источников кальция и P2O5. Накопление кальция и фосфорной кислоты создает благоприятные условия для образования скарнов. Этим объясняется ассоциация скарнов с железорудным оруденением. Характерными чертами их являются большие размеры, чистота мономинерального состава. Предполагается, что последнее обусловлено вращением кольцевой структуры, краевую зону которой образуют дайки мельтейгит-малиньитового состава. Для объяснения этого предлагается гипотеза вращения кольцевой структуры. Это создает центробежное усилие, которое может явиться фактором дифференциации создающим центробежный разгон несиликатных расплавов, что и определяет чистоту их состава. Накопление кальциевых гранатов на Богдо свидетельствует о поступлении новых порций кальция из глубинных источников. Однако количество поступнвшего на Богдо кальция, видимо, было недостаточно для начала скарнообразования. Внедрению даек предшествует раскрытие зияющих трещин вызывающее внезапное понижение давления, что и обепечивает внедрение в них расплава, застывающего в виде даек. В то же время кристаллизация гранатов свидетльствует о повышении давления в зоне минералообразования. Имеющиеся данные не позволяют рассмотреть соотношение мельтейгитов и малиньитов поэтому они рассматриваются здесь как единый дайковый комплекс. Характерно, однако, что уже в ходе образования этого комплекса происходит резкое увеличение содержания щелочей и одновременно увеличение роли в них натровой составляющей, с чем связано образование пойкилитовых вростков нефелина в кристаллах полевых шпатов на Томторе. Момент внедрения дайкового комплекса отражает нестабильность давления, резкую и быструю смену динамической обстановки в зоне минералообразования. Вслед за «избавлением» от железа последовало освобождение исходного расплава от магния. Он был сконцентрирован в расплаве, образовавшим комплекс дуговых даек мельтейгит-малиньитового состава. Это был последний акт кристаллизационной дифференциации. Начиная с этого момента ведущую роль в минералообразовании начинает играть процесс ликвации. Первым ликвационным событием явилось отделение магнетитового расплава, наглядно продемонстрированное на примере магнетитовых руд Кируны, Швеция [Fisher,1954]. Описанная выше специфика состава Богдо свидетельствует о том, что эволюция его магмы находится на начальной стадии общего тренда дифференциации в дальнейшем ходе которого происходит образование скарнов. Предполагается, что вихревое движение центральной кольцевой структуры, выступающее в роли своего рода вулканического торнадо, определяет центробежный импульс движений, что и является одним из главных факторов дифференциации, создающей огромные по масштабу мономинеральные тела, диктует закономерности их размещения и чистоту их состава. Нерешенными остаются коренные вопросы связанные с временем отделения несиликатных расплавов. Существующие данные свидетельствуют что оно примерно соответствует времени образования дуговой системы даек обрамляющих центральную кольцевую структуру и значит речь идет о датировании мельтейгит-малиньитов или карбонатитов центрального ядра. Вывод о синхронности мощных вспышек кислого вулканизма в пределах разных районов Тихоокеанского кольца был основан на независимых местных стратиграфических схемах. Учитывая,что местные стратиграфические схемы обычно составляются лучшими местными специалистами, можно считать достоверным, что они учитывали все или почти все основные детали местной стратиграфии, и предлагемые ими схемы можно считать лучшими из возможных. Установленная ранее [Erlich, 1973] синхронность практически в глобальном масштабе вспышек кислого вулканизма свидетельствует о сверхглубинном расположении источников порождающей его летучей фазы и подтверждает преобладающие сегодня представления о том,что основная часть земных газов была захоронена на ранних стадиях образования планеты на границе ядра и мантии [Larin, 2005]. Основные источники Borodin L. S., Lapin A. V., Kharchenkov L. G., 1973, Rare-metal kamaphorites. Moscow, Nauka, 176 p. (in Russian); Erlich E. N., 2014, Tomtor looking ahead. sites.google.com/site/vulkaniceskaageologia/home/... Erlich E. N., 2016, Mineral deposits and History, Moscow. Publishing house “Written by a pen”, 378 p. (in Russian); Erlich E. N., 1973, Recent structure and Quaternary volcanism of the Western part of the Pacific ring, Novosibirsk, Nauka,- 244 с.;(in Russian); Erlich E. N., 1973a, Silicic volcanism, growth of the crust’s granitic layer, hydrothermal process and ore formation: sites.google.com/site/erlihedvardtrudy/home/http://sites.google.com/site/geobelousov; (in Russian); Erlich E. N., and Gorshkov G. S., eds.1979, Quaternary volcanism and tectonics in Kamchatka. Bulletin Volcanologique, sp. volume, vol. 42, issues 1-4, 298 p.; Erlich E.N., 1964, New province of alkaline rocks within northern part of the Siberian platform. Transactions of AllUnion Mineralogical society, part 93, iss.6, pp. 682-693(in Russian); Erlich E. N., A. M Karasik, V. I. Stepanenko et al., 1961, Results of the reconnaissance exploration, and aerogeophysical works within Udja-Chymaara watershed (of the geological team of the Birekta expedition, magnetic exploration of the Djelindinsky №2 party and aerogeophysical party of NIIGA).// manuscript, SPb, funds of NIIGA (in Russian); Erlich E. N., V.I. Stepanenko, 1961, Explanatory memoir to the sheet, R-50-IX of the State Geological map in the scale of 1: 200 000//. SPb, Nedra (in Russian); Erlich E. N., G.I. Porshnev, B. I. Rybakov, 1959,Geological structure and mineral deposits within middle and upper part of the river Udja basin, Sheet R-50-IX, X for 1959 (report parties № 3, 4, 5 and 9 of the Birekta expedition for 1959), // Manuscript, SPb, Funds of the NIIGA (in Russian). Erlich E.N. and I. A. Zagruzina, 1981, Geological aspects of geochronology of northeast Siberian platform. Izvestiya Academy of Science USSR, ser. geol, № 9, pp. 5-13 (in Russian); Fisher, R., 1954, Immiscibility of melts containing heavy metal’s oxides, silicates and phosphates and significance of immiscibility for geochemistry and science of ore deposits// Experimental studies in petrography and ore formation. Moscow, Inostrannaya literatura (in Russian); Kravchenko S. M., 1996, Gigantic carbonatite-nephaline-syenite massives (Tomtor, Khibines, Lovozero etc.). Doklady Academy of Science, t. 347, №6, pp. 671-674 (in Russian); Le Bas M. J., 1977, Carbonatite-nephelinite volcanism. An African case history. A Willy-Interscience Publication, 330 p. Kozlovsky Ye. A., 1987, Superdeep Well of the Kola Peninsula. Berlin, SpringerVerlag, 558 p.. Larin V. N, 2005, Our Earth. Origin, composition, structure and development of originally hydride Earth, Moscow. Publishing house Agar, 242 p. (in Russian); Lee Sy-guan, 1958, Vortex structure of Northwestern China. //State scientific-technical publishing company in geology and environmental protection. 132 p. (in Russian); Luchitsky I. V., ed., 1974, History of relief development in Siberia and Far East. Kamchatka, Kurile and Komandor islands.// Moscow, Nauka, 437 p. http://repo.kscnet.ru/773/1/t3.jpg (in Russian); Marakushev A. A., I. A. Tararin, 1964, On the depth of formation of granitoids. “Petrographic formations and problems of petrogenesis”, XXII session of IGC, Reports of soviet geologists, Moscow, “Nauka” (in Russian); Shpount B. R., E. A. Shamshina, F. F.Brachfogel, 1991, Specific features of petrochemistry of ultramafic-alkaline rocks of the Udjinsky uplift (north of the Siberian platform). Izvezstiya Academy Sci. USSR, ser. geol., №8, pp.68-80 (in Russian); Tolstov A. V., 2011, Tomtor massif greatest among”rare” Science first hand, Novosibirsk. Nauka, vo48, #2, pp. (in Russian); Yegorov L.S., 1991, Iyolite-carbonatite plutonism (on example of Maimecha-Kotuy complex of Polar Siberia). Nedra, Leningrad, 260 p. (in Russian); Список цитируемых в тексте материалов из Википедии Антарктида (Antarctida);; северо-западный проход (northwest passage), глубоководное бурение (Deep-sea drilling), проект Мохол (Project Mohole),

|