| |||

На пути к созданию новой генеральной геодинамической модели земли

Резюме В основе наиболее популярной сегодня теории плейт тектоники лежит представление о комплементарности двух типов активных геотектонических систем: срединно-океанических хребтов и островных дуг. Для того, чтобы эта модель работала, необходимо признание парности их расположения. Проблема состоит в том, что эта парность не существует в природе (Шейнманн, 1968). Тем не менее предлагаемая плейт-тектоникой модель объясняет много противоречий и многие геологи приняли ее. Со временем, однако, было накоплено много фактов противоречащих этой модели, но главное препятствие состоит в том, что эта теория не учитывает большого комплекса фактических данных. Должны быть отмечены три группы подобных опущенных данных: • Прежде всего это распад Пангеи на два крупных блока – Гондвану и Лавразию, последующее разделаение их на серию более мелких блоков совпадающих с ныне существующими контнентами и создание в их пределах различных типов вихревых структур; • Теория игнорирует данные о геодинамике самых распространенных на Земле геотектонических систем – стабильных плит, рассматриваемых как чисто пассивные структурные элементы; • И, возможно, в силу недостаточности времени, не рассматриваются результаты полученные при бурении Кольской сверхглубокой скважины, показавшей отсутствие корреляции между составом гранитного слоя, с одноименным слоем, выделяемого по геофизическим данным. 2. Были совершенно игнорированы данные о геодинамике наиболее рапространенных геотектонических систем – стабильных плит (платформ и срединных массивов) рассматриваемых как просто пассивные стрктурные элементы; И, возможно, просто из-за недостаточности времени не были рассматривались результаты сверхглубинного бурения Кольской сверхглубокой скважины, показавшей отсутствие корреляции между составом гранитного слоя, определенного по геофизическим данным. В триаде земное тепло, геотектоника и вулканизм, вулканизм играет роль главного агента, осуществляющегр теоплоперенос. Радиометрическое датирование показывает, что вулканические события повсеместно коротки по времени проявления и обнаруживают тенденцию к синхронности в глобальном масштабе независимо от состава извергаемых вулканических пород. Это в равной мере характерно для излияний базальтовых лав и выбросов кислой пирокластики и внедрения кимберлитов. Массовые проявления вулканизма становятся возможны благодаря способности магмы к аккумуляции летучей фазы и тепла под непроницаемыми экранами. В зависимости от характера экранов и глубины их расположения аккумуляция протекает на двух уровнях – в мантии, где накапливаются огромные массы базальтовых расплавов, чье извержение на поверхность проявляется в эпизодах траппового вулканизма и в верхней части коры, где накапливаются больште массы кислых расплавов, содержащих обломочный материал. Извержения этих магм приводят к образованию покровов кислой пирокластики – игнимбритов и пемз. Природа вулканических поясов островных дуг и сходных с ними геотектонических систем может быть расшифрована благодаря тому, что по продолжаются по простиранию в огромных глубинных разломах типа Альпийского разлома Новой Зеландии, Медианной линии Японии или главного разлома Камчатки. Эти разломы долгожиаущи и движения по ним носят пульсационный характер. На примере Медианной линии Японии было показано, что они ркзделяют парные метаморфичекские пояса. Один элемент пары образован высокоткмпературными фациями пород, в ио время как второй является зоной динамометаморфизма при относительно низкотемпературных условиях [ Myashiro , 1961]. Механизм и характер магматической дифференциации в ходе вулканических процессов резко изменяется сравнительно с интрузивными процессами. В противоположность обычному преобладанию в базальтоидных магмах процессов кристаллизационной дифференциации в несиликатных магмах значительную роль играет ликвация в ходе которой имеет место отслаивание рудных расплавов. Переход от закрытых интрузивных систем к открытым вулканическим системам играет главную роль спускового механизма, предоставляющего газам, поступающим из глубин, достигать поверхности. В результате расслоение расплавов, ликвация играет рещающую роль в отделении рудных расплавов. Массовые проявления вулканических процессов всегда располагаются в пределах структур, характеризующихся обстановкой общего растяжения. Формы проявления растяжения варьируют, но лющий характер геодинамической обстановки остается тем же. В общем попытки обнаружить прямую связь вулканизма со специфическими типами структур показали себя непродуктивными. Но ассоциация с геодинамическими условиями в период вулканизма всегда выдерживается. Формы проявления растяжения варьируют от грабен-синклиналей в тыловых частях надвигов, огромного количества даек, выраженных на поверхности линейными зонами базальтовых лавовых вулканов и шлаковых конусов или общим разуплотнением вмещающих пород в районах современной гидротермальной активности. Оползания блоков по направлению к экватору под воздействием вращения Земли исключает основное противоречие тектоники плит, согласно которой парная группировка срединно-океанических хребтов и островных дуг считается обязательной. Общепризнана пропорциональность высоты рельефа и величины корней гор типична для платформ, так что пенепленный рельеф подтверждает отсутствие корней гор на платформах. В противоположность обычному преобладанию в базальтоидных магмах процессов кристаллизационной дифференциации в несиликатных магмах существенную роль играет ликвация в ходе которой происходит отделение рудных расплавов. В результате образуются карбонатиты, магнетитолиты, апатитолиты. Стратификация исходных расплавов отражает отделение летучей фазы отличной по составу. Присутствие на этой стадии нельсонитов показывает увеличение парциального давления P 2 O 5. Изменение состава исходного расплава происходит позже, отражая резкое изменение в составе газов, поступающих из глубин. Это показывает что аккумуляция анионной фазы не является результатом акумуляции кристаллов, но скорее имеет место в результате ионного переноса. XXX Настоящая статья посвящена по-моему наверное самому актуальному вопросу в области наук о Земле – оценке того, что надо сделать, чтобы создать новую универсальную единую геодинамическую модель распределения тектонической и магматической активности. Мы сейчас в самом начале этого пути и впереди предстоит большая работа. Эта статья носит методический характер и не претендует на окрнчательные решения проблем. Центральным, по-видимом,у является сочетание в будущем синтеза данных при реконструкции геодинамики форм структуры формаций чехла с геофизическими данными и магматизму платформ. В этом отношении, по-моему, она соответствует процессу перехода всякого гидроксила в его названии. В задачу этой статьи с моей точки зрения входит отметить основные подходы, которые в совокупности должны привести к созданию геодинамической модели размещения активных тектонических структур и районов активного магматизма. На первом этапе необходимо свести материал по размещению всех дизъюнктивных нарушений в пределах избранной территории. Это было сделано в статье [Белов и др., 2008]. Это приведено на рис. , который прекрасно показывает, что сама по себе эта сводка ничего не дает. Необходимо было было провести большую работу по систематизации этого материала, выделить в этом хаосе разломов глубинные нарушениия первого порядка –планетарные по размерам, глубинные по заложению, долгоживущие по периоду активности. Это было сделано в трех работах [Шпунт, 1987, Эрлих, Степаненко, 1961, Эрлих, 2017]. Таковы меридианально-вытянутые зоны рифейских авлакогенов, протягивающиеся на расстояние до 1000 км, таких как Уджинско-Вилюйская, называемая также Уджинской, Таймырско-Байкальская, Енисейская зоны. Входе геологической эволюции они были инверсированы, трансформировались в линейные горст-антиклинальные поднятия и линейные зоны геофизических аномалий с которыми они образуют единые структуры имеющие планетарный и трансконтинентальный характер. К ним по всем параметрам принадлежит и пересекающая Северо-Американский континент линейная зона геофизических аномалий «Мид-Континент Хай» [ Lee and Kerr , 1984]. Американские авторы считают, что аномалии этой зоны генерируются за счет уменьшения глубины залегания кристаллического фундамента, однако то, что они контролируют положение провинций ультраосновных-щелочных пород, таких как Маймеча-Котуйская [Егоров, 1991]и Уджинская [Эрлих, 2017], позволяет предположить, что аномалии могут возникнуть как результат интегрального воздействия интрузий и скоплений вулканических пород этих провинций. Важнейшим шагом к построению единой геодинамической модели Земли явились результаты сверхглубокого бурения. Главной целью его явилась проверка идеи о соответствии геофизических границ раздела смене петрографического состава слоев, выделяемых по геофизическим данным. Главным итогом геологической съемки территории платформ и последующей сводки материала по их геодинамике явилось установление ведущей роли горизонтальных напряжений в формировании структур их чехла [Воронов, 1993, Воронов, Эрлих, 1962, Межвилк, 1984, Эрлих, 2017]. На этой основе была создана модель образования самого распространенного типа вихревых структур – структуры типа эпсилон [Ли Сы-гуан, 1958] (рис. ). Рис.4. Предлагаемая модель образования вихревой структуры типа эпсилон к востоку от Конечно же необходимым условием построения единой геодинамической модели распределения тектонически-активных областей и районов высокой магматической активности нашей планеты является полнота данных о геологическом строении ее поверхности. За последние десятилетия XX века и первые десятилетия XXI века был достигрут поистине огромный прогресс в этой области, в первую очередь благодаря тому, что почти вся территория СССР, а это составляло одну шестую часть поверхности планеты, была покрыта государственной геологической съемкой в масштабе в начале 1:1,000, 000. а затем 1:200,000. С меньшей детальностью была изучена геология европейских и вмериканских стран Индии и Китая, однако это дало общие представения о геологическом строении всей суши планеты. А ведь отношение площадей суши и моря на земной поверхности составляет по данным GOOGLE составляет 1 : 2.43. Изучение геологии морских и особенно океанских просторов нашей планеты прямо связано с разработкой сложнейшего процесса подводного бурения. Здесь мне хочется кратко с восторгом рассказать о замечательном проекте подводного бурения, разработанном и осуществленного американским исследователями «Гломар Челленджер». [Glomar Challenjer, Wikipedia]. .Надо ли говорить, что я прямо-таки замер от счастья, получив будучи в поле на Командорах, приглашение от руководителя очередного рейса запрос о возможности бурения в районе Командор, задачи, которые можно было бы решить в итоге этих работ и прямое прглашение участвовать в них. Работы по этому проекту в целом дали огромные результаты, но надо ли говорить что изучение геологии океанического дна находится лишь в зародышевом состоянии? Здесь мне хочется кратко, с восторгом, рассказать о замечательном проекте подводного бурения, разработанном и осуществленного американским исследователями «Гломар Челленджер». [Glomar Challenjer, Wikipedia]. Американское правительство построило специально оснащенное для проведения подводного бурения судно под этим названием. Учитывая исключительную научную значимость потенциальных результатов каждого рейса, предполагалось проводить международное обсуждение в открытой печати места и задачи каждого рейса. В соответствии с утвержденным проектом формировался состав его участников из числа ученых всех стран, которые могли быть полезны в выполнении поставленных задач. Предполагалось, что анализы полученных образцов керна будут осуществляться на борту судна и результаты анализа будут опубликованы до конца рейса в специальной находящейся на судне типографии. И все это за счет бюджета США. Можно ли представить более яркий и щедрый пример программы международного сотрудничества? .Надо ли говорить, что я прямо-таки замер от счастья, получив будучи в поле на Командорах, приглашение от руководителя очередного рейса запрос о возможности бурения в районе Командор, задачи, которые можно было бы решить в итоге этих работ и прямое прглашение участвовать в них. Ответ на это приглашение дал капитан, начальник погранзаставы на острове Беринга. Он гласил, что в случае захода судна в территориальные воды СССР без соответствующего разрешения правительства, оно будет задержано и выпровождено из территориальных вод, а команда арестована и предана суду за злонамеренное нарушение гос границы. Вот уж поистине «два мира - два Шапиро» [ Erlich , Hausel , 2002]. По образному выражению Г. С. Горшкова «Сейчас мы знаем о строении поверхности Луны, отстоящей от нас на миллионы километров, больше, чем о строении и составе ближайших к нам 10-20 километрах от поверхности Земли вглубь нашей планеты. Господствующей, и единственной точкой зрения является представление о существовании серии геофизически-охарактеризованных слоев низов коры и верхов мантии сложенных петрографически -однородным комплексом пород, разделенных резкими градиентными зонами. Эта гипотеза может быть проверена только одним способом – сверхглубоким бурением. Недаром технологически наиболее развитые государства имеют программу проведения такого бурения задачей которого является вскрыть колонковым бурением либо поверхность Мохоровичича, то-есть границу коры и мантии (Американский проект Мохол) , либо гранитного слоя коры (Кольская сверхглубокая скважина, 1984], достигшая рекордной глубины 12,066 м. Результаты бурения Кольской сверхглубокой среди других важных результатов показали, что пересечение границы гранитного слоя не сопровождается изменением изменением состава пород [ Кольская сверхглубокая, 1984. Fuchs ; Kozlovsky , Krivtsov , and Zoback , 1990 ]. Не могу не обратить внимание на то, что одним из первых авторов в описании, полученных в итоге этого героического проекта стоит имя тогдашнего министра геологии СССР А. Е. Козловского и даже не упомянуто имя бессменного его руководителя с начала до конца бурения Д. Губермана. Его имя названо только в кратком описании результатов бурения в материале, опубликованном в [Kola Super deep, Wikipedia]. И это вовсе не показывает, что министр Козловский был каким-то исключительным злодеем. Это было отражением общего положения с авторством в советской науке. Считалось нормальным,что руководитель проекта имеет законное право на авторство в любой работе своих подчиненных. И, сответственно, министр геологии был соавтором любой работы любого геолога страны. У нас в Институте Вулканологии этим «правом первой ночи» широко пользовались наши директора Г. С. Горшков и С. А. Федотов. И это никак не связывалось с тем, что оба были большими учеными, каждый в своей области. «Но ведь это же общее правило утвержденное сверху, в конце концов!». Написание истории открытия месторождений шло у меня на фоне необходимости отметить 150-летний юбилей К. И. Богдановича. Основатель российской школы геологов-специалистов в области геологии рудных минеральных месторождений был начисто забыт, благодаря организованному сверху заговору молчания. Его имя было предано забвению. Мы на Камчатке знали о нем лишь по его отчету об Охотско-Камчатской экспедиции, прямо по следам которой мы работали в Срединном хребте. Да что там рассказывать о нем, ведь во-первых он поляк (чего самого по себе было бы достаточно, чтобы забыть о нем), да к тому же эмигрант. Я прямо-таки считал своим долгом воздать должное его памяти. И этого мало – он был из когорты тех гигантов, которые проводили геологические исследования вдоль трассы Транс-Сибирской жлезной дороги. В. А. Обручев – другой член той же команды гигантов, я совершенно уверен, был не в курсе этой истории. Он был слишком занят выполнением прямо висящих на нем задач и выполнил их блестяще. В истории открытия кимберлитов Сибири меня занимала не столько романтическая история открытия первой кимберлитовой трубки «Зарница» молодой девушкой Ларисой Попугаевой, как роль, которую играла в этой истории Амакинской экспедиции специально созданной для того чтобы проводить и координировать поиски алмазных месторождений. Сейчас руковдодство экспедиции делает все возможное, чтобы прикрыть свои действия модными ныне словами в стиле А. И. Солженицына разговорами о «покаянии» и доказательством того, что она не зря получила монопольные права на транспортировку и снабжение огромных районов Сибири. Теперь в конце статьи я должен сделать то, что я обещал сделать в ее начале.основные направления исследований, которые в итоге сделают возможным создание геодинамической модели нашей планеты. Все существующие модели были изначально обречены на неудачу в силу того, что они не использовали данных о геологическом строении большей части территории нашей планеты, находящихся под покровом морей и океанов и платформ. Причем, если данные о геологическом строении площадей двух третей поверхности , покрытых водой отсутствовали в силу огромных технических сложностей связанных с разработкой технологии подводного бурения, то данные о геологическом строении платформ не использовались в силу устойчивого предрассудка о пассивности этих геотектонических систем. Покаянием тут даже и не пахнет. Лучший тому пример присвоение первооткрывательства трубки Мир полностью повторяющей историю открытия Зарницы. Только фамилия первооткрывателя изменилась. Была Л. Попугаева. Стала Н. Кинд. Но разве это важно, когда речь идет о престиже Организации? Да и о каком «примирении» с ворьем может вообще идти речь. Да и подумаешь, о чем, собственно шла речь в том решающем 1956 году то-есть до открытия Зарницы или о запрете визите Н. Н. Сарсадских на открытве к тому времени трубки! О том, что это прямое воровство и вполе «лагерные» методы действия, саботирующие исследования центральной организации (ВСЕГЕИ) никто и не думал. Недаром история открытия трубки Мир [Баскина, 2001] полностью повторила историю открытия трубки Зарница. Я в буквальном смысле слова только что «не рыл землю носом», чтобы рассказать эту драматическую историю на двух языках. Пользуюсь случаем сказать здесь , что перевод статьи об открытием алмазов Сибири на английский был сделан моим большим другом доктором Ф.Барнардом, им же было предложено ее название «Алмаз во льду». Текст был представлен Аляскинской ассоциации горняков владелицей минеральных прав на площадь, где располагались первые на Аляске выходы кимберлитоподобных пород (к стыду своему я забыл ее имя). Параллельно я послал эту статью на русском в издаваемый в ФРГ журнал «Страна и мир», где она впервые вышла в свет, а позднее, под другим названием и с другим уклоном, была опубликована в журнале «Звезда» [Эрлих, 2004, 2006]. Надо ли говорить, что во всех случаях статья от первой и до последней строчки была написана лично мной. Я поставил в соавторы Г. А. Слонимского, поскольку привык обсуждать статью в устных разговорах и, заодно, чтобы оказать поддержку Гене, у кого были трудности с написанием «письменного текста»[ Erlich and Slonimsky , 1986]. Я придавал большое значение восстановлению подлинной истории открытия крупнейших минеральных месторождений , таких как алмазные месторождения Сибири, режкоземельные и редкометалльные месторождения Уджинского района и медно-никелевый Талнах. Истории эти для меня тем материалом, который позволял правильно, то-есть наиболее рациональным образом, и с наименьшими затратами организовать и обойти препятствия, которые им сопутствовали. Дело здесь было не во мне лично, тут я пытался воздать должное тем, кто свершил это. Одновременно мне хотелось воздать должное основателю российской школы геологов-специалистов в области геологии рудных месторождений К. И. Богдановичу, имя которого и перечень того, что он сделал, замалчивалось в течение последних почти на 100 лет и как поляка и как эмигранта из России. Кстати сказать в это время отмечался его стапядитесятилетний юбилей. Мне хотелось использовать эту дату и прервать эту позорную традицию, прервать заговор молчания. Так появилась моя опубликованная в интернете статья «Предтеча», оказавшаяся одной из немногих если не единственной опубликованной к этой дате в России [Эрлих,2014]. Совершенно очевидно, что поиски месторождений минерального сырья могут быть результвтивны только если геолог-поисковик энает что он ищет, какова форма и размер предполагаемого объекта поиска. Это полностью определяет выбор методов поиска и в конечном итоге их результат. Общее научное руководство поисками алмазных месторождений Сибири осуществлял выдающийся российский минералог А. А. Кухаренко, ранее руководивший поисками алмазов на Урале. Повидимому в илу инерции он перенес в Сибирь предполагаемую «уральскую» модель создания алмазных месторождений. Напрасно южноафриканские геологи на трудном и долгом собственном опыте пришедшие к выводу, что что источниками алмазов в Южной Африке являются трубчатые тела, сложенные специфическими породами, кимберлитами, дарили Ленградскому университету образцы акцессорных минералов кимберлитов – пироповых гранатов, они преспокойно пылились на музейных полках. Уральская модель предполгала, что источником алмазов в уральских россыпях являются дифференцированные интрузии ультраосновных пород которых на Сибирской платформе попросту нет, а в алмаз-содержащих ультраосновных породах Урала алмаз присутствует как акцессорный минерал не образующий промышленных концентраций. Итогом работы Л. Попугаевой было впервые блестяще доказанное присутствие на Сибирской платформе кимберлитов, подтверждающее южноафриканскую модель образования алмазных месторождений. Более того, трубка была обнаружена с использованием поисков по минералу-спутнику алмаза, граната пиропового ряда, разработанного ее руководительницей, Н. Н. Сарсадских (кстати, женой А. А. Кухаренко). Именно в силу этого, совершенно вне зависимости от Л. А. Попугаевой, были непосредствнно после открытия Зарницы открыты все кимберлитовые трубки Сибири. «Зарница» в полном соответствии со значением этого слова как «сполох света» озарила эти открытия, модель образования алмазных месторождений и методы их поисков по акцессорным пиропам. Недаром родился термин «пироповый метод» для поисков кимберлитов. Находки кимберлитовых тел стали следовать одна за другой. Об этом стоит и, более того, необходимо говорить, поскольку тут отстаивается точка зрения примата научного исследования при поисках месторождений, поскольку бытует и отстаивается противоположная точка зрения что все и всяческие идеи это не более чем бесплодное умстовование. Геодинамическая система Земли состоит из двух компонентов: • Потока земного тепла, осушествляемого летучими компонентами из глубин Земли (предположительно с внешней границы ядра, где они были запечатаны на самых ранних стадиях образования планеты [Ларин, 2005]. Дополнительный вклад в поток летучих вносит окисление погружающихся осадочных толщ [Белоусов, Рычагов, Кузьмин, Белоусова, 2005]. • Импульсов энергии, генерируемой в процессе скольжения литосферных блоков по астеносфере по направлению к экватору ( fig. 1). Структуры, созданные в ходе этого процесса опредеделяют пространственное распределение тепла в верхних горизонтах коры.

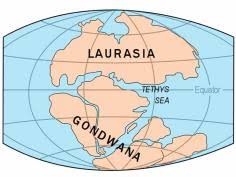

Рис. 1. Расщепление исходной Пангеи на две составляющих – Гондвану и Лавразию и последующее разделение их на блоки, соответствующие современным континентам. По Gondwana , Wikipedia. Вращение этих блоков создает вихревые структуры [Ли Сы-гуан, 1958]. Сводка глобальных материалов о пространственном распределении вулканической активности показывает, что они повсеместно связаны со структурами растяжения, хотя структурные формы в крупных размерах, в которых проявляется растяжение варьируют. • Глобальная система рифтов, расположенных вдоль оси срединно-оквеанических хребтов, веутриконтинентальные грабены вроде Восточно-Африканской системы рифтов, Байкальской рифтовой зоны и Рейнского грабена; • Структуры растяжения в тыловых частях надвиговых систем, таких как грабен-синклинали Южной и Восточной Камчатки и весь вулканический район Хребтов и Бассейнов в западной части США; • Линейная система базальтовых даек, служившая подводяшими каналами для базальтовых шлаковых конусов и небольших вулканов, типа наблюдаемых в районе вулкана Анаун в Срединном хребте Камчатки (рис. 2).

Рис. 2. Линейные зоны базальтовых шлаковых конусов и мелких лавовых вулканов близ вулкана Анаун в Срединном хребте Камчатки [Эрлих, 1973]. • В крайней форме растяжение представлено зонами разуплотнения в районах активной гидротермальной деятельности таких как Ларлерелло или Рандикондоли [ Bellani , Brogi , Lazzarotto , Liotta and Ranalli , 2004]. То же относится к районам траппового вулканизма. В пределах Западно-Сибирской плиты начальный вулканизм представлен трещинными излияниями связанными с линейными дайками, после чего следуют типичные трапповые излияния[Медведев, 2005]. В пределах стабильных плит в результате обработки летучими магма насыщается щелочами, что выражается в фельдшпатизации и нефелинизации расплавов. Двойственный характер теплового потока (регионального и аномального) отражается в протиакоположном их характере. Региональный тепловой поток практически простоянен, в то время как значения аномального теплового потока имеют пульсационный характер. Почти повсеместно вулканические пояса перекрывают различные по возрасту и генезису структуры. Это определяет непродуктивность традиционного поиска связи вулканизма с определенными структурными формами [Святловский, 1955, Эрлих, 1973]. Пространственная локализация вулканизма целиком зависит от геодинамических условий в момент вулканической активности. Кимберлитовый магматизм проявляется исключительно в пределах стабильных плит. Магматизм ультраосновной-щелочной формации связан с авлакогенами и продолжает проявляться в пределах их территории даже когда авлакогены перестали существовать как структурная форма. Этот тип магматизма отражает понижение давления в глубинной зоне магмообразования и отражает переход от P - T условий, типичных для алмазной и пироповой фаций к условиям шпинелевой фации. Учитывая, что движения вдоль зон надвигов протекают неравномерно, границы между блоками выражены горизонтальными смещениями которые контролируют размещение интрузивных тел, выраженных на поверхности в форме кальдер и вулкано-тектонических депрессий в течение долгого времени служивших центрами вулканической активности. По геофизическим данным верхняя граница интрузивных центров, локализованных в кальдерах распложена на глубине 10-20 км [Зубин и др., 1969]. По способности газов проникать к поверхности различаются два типа магматического процесса – закрытый, интрузивный, и открытый, вулканический. Для первого из них характерно преобладание кристаллизационной дифференцации в ходе которой имеет место накопление и последующее удаление из расплава кристаллической фазы. Этот процесс практически отсутствует в ходе вулканизма. В результате здесь широко распространены процессы расслоения магмы (ликвация). Наиболее важным элементом взаимодействия теплового потока с коровыми структурами является способность аккумулировать в течение времени газы и тепло. В пределах стабильных плит этот процесс генерирует аккумуляцию анионных групп, замещающих в конечном итоге силикатный расплавю Таким способом создаются несиликатные и рудные магмы. Состав современных гидротерм близок составу скарнов [Белоусов, Белоусова, Филиппов, 2012]. Это позволяет сделать заключение о трм, что миграция газов протекает в форме комплексов, как и в скарнах. Сходным образом под плитами аккумулируется тепло, обеспечивая огромные извержения флад базальтов (траппов). В пределах стабильных плит непроницаемый экран создается мощной литосферой. В результате того же процесса в подвижных поясах этот процесс приводит к мощным извержениям кислого пмируластического материала. Распределение вулканческих формаций, различающихся по содержанию SiO 2 напрямую связано с высотой водоразделов эрозионно-тектонического рельефа, то-есть амплитудой поднятия соответствующих геотектонических систем [Эрлих, 1973]. С флад-базальтовым (трапповым) вулканизмом ассоциируется процесс насыщения расплавов щелочами, отражающийся в их нефелинизации и фельдшпатизации. Расслоение исходного расплава не отражается в отделении летучей фазы различной по составу летучей фазы. Присутствие на этой стадии нельсонитов показывает возрастание парциального давления P 2 O 5. Изменение состава исходного расплава присхъожит позже, отражаясь в образовании огомных масс апатитолитов. Это показывает, что аккумуляция анионной фазы не отражает результат накопления кристаллической фазы. Но скорее происходит в результате переноса материала в ионной форме. Решающую роль в образовании несликатных магма играет способность к удалению к поверхности летучей фазы из начального расплава в ходе которого имеет место образование рудных магм [Фишер, 1954]. Общим для обеих процессов является свободный доступ летучих к поверхнрсти – открытость системы. Газы отделяются от магмы и тем создают возможность поступления из глубин новых порций глубинных летучих. Аккумуляция новых анионных групп в расплаве в конечном итоге приводит к преобразованию самой природы расплава – силикатная магма замещается магмой несиликатной. Ассоциация кимберлитов со структурами поднятия [Святловский, 1955, Pretorius , 1973, Эрлих, 1963] может быть признана только в первом приближении. Более корректно говорить о локализации кимберлитов в пределах стабильных блоков, гипсометрический уровень которых сохранялся почти неизменным в течение длительных периодов геологического времени. Однако этот процесс не был единственным для всей территории платформ, как это имело мнсто при кратонизации тела платформ, но только в пределах линейных зонах, совпадающих по площади с авлакогенами рифейского времени. Примерами этого процесса могут служить линейная зона ультраосновных-щелочных интрузий на Кольском полуострове, продолжающая зону карелид (Кононова, 1976] и Маймеча-Котуйская провинция ультраосновных-щелочных пород, расположенная на месте бывшего рифейского авлакогена к западу от Анабарского щита [Шейнманн,1962, Егоров, 1991]. Уджинский авлакоген к востоку от Анабарского щита. В противоположность резкому увеличению давления в пределах глубинных зон, определяющих стадию кратонизации этот процесс может быть условно назван «декратонизацией». Понимание типа теплопереноса тесно связано с характером накопления CaO. Существуют два подхода к этому процессу: 1. Возрастание содержания CaO является результатом аккумуляции кристаллической фазы, в частности монтичеллита в ходе третьей стадии эволюции интрузий ультраосновного-щелочного солстава Маймеча-Котуйской провинции [Егоров, 1991]; 2. Признание идентичности геотермальных систем (геотермальная система Лардерелло в Аппеиинах, атолл Муруроа в Тихом океане и скарновых комплексах [ Belousov , Belousova , Filippov , 2012]. Последняя идея исключает противоречия связанные с предполагаемым источником и происхождением «рудных магм».

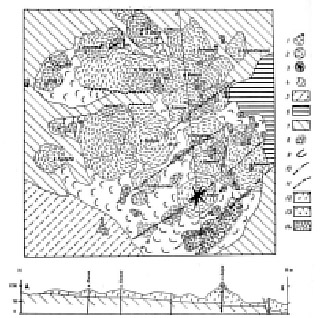

Рис.3. Тектоническая схема Сибирской платформы [Белов и др.,2008]; 1. Границы Сибирской платформы; 2. Контуры кристаллических щитов и выступов; 3. Архейские кратоны и их номера I –Вилюйский; II – Тюнгский; III – Оленекский; IV – Тунгусский; V – Ангарский;VI - Верхне-Ленский; VII - Чарский; VIII –Алданский; IX –Амгинский; 4 – рифтогенные структуры, авлакогены, грабены; 5 глубинные разломы; 6 –массивы ультраосновных-щелочных комплексов и их номера (1-Гули; 2 – Одихинча; 3 –Немакит; 4 – Чангит; 5 – Атырдяк, Романиха; 6 – Далбыха, Урукт, Быхыыт; 7 – Кугда;8 – Сона, Чурбука; 9- Бор-Урях; 10 – Маган; 11 – Ыраас; 12 –Ессей; 13- Куонамская группа; 14 – Чуэмпинский; 15 – Томтор, Богдо; 16 – Буолкалахский, Уэлинский; 17 – Повортный, Гек, Воин; 18 – Горноозерский; 19- Хамна; 20- Ингили; 21 – Арбарастах; 22 – Мурзинский; 23 – Большежидойский, 24- Белозиминская группа; 25 - Чадобецкий; 26 – Татарский, 27 –Кийский, 28 - Чавидский). Определение состава конечных продуктов и химическая обстановка на главных стадиях дифференциации дает возможность предполагать сходство процессов происхождения, связанных с аккумуляцией газовой фазы и ее влияния на исходный расплав. Механизм подобный этому может играть роль в аккумуляции в ионной форме, широко признанным для скарновых комплексов [Коржинский,1945]. Так-что существенно подчеркнуть некоторые черты, характеризующие эту стадию эволюции. Минеральный состав гид ротермальгых прожилков, секущих магнетитолиты главного рудного тела Онгкучахского идентичны. Ассоциация флогопит-кальцит-апатит характеризующая вторичные минералы магнетитолитов обычна и для секущих тело магнетитолитов гидротермальных прожилков. Это является прямым подтверждением того, что состав гидротермальной фазы остается стабильным в ходе внедрения следующей за магнетитолитами порции собственно карбонатитовой магмы. Независимый карбонатитовый магматизм проявляется в зонах переходных с рифтогенным геодинамическим режимом, что позволяет глубинным летучим прямо поступать на поверхность (Восточо-Африканская рифтовая зона, Байкальская рифтовая зона, Рейнский грабен). Постоянство ассоциации магматических формаций со специфическими типами геодинамических режимов характерно для различных типов магматизма. Кимберлитовый магматизм локализуется в пределах стабильных блоков. Магматизм ультраосновных-щелочной формации локализуется авлакогенов и продолжает существовать в их пределах даже когда авлакогены перестали существовать в структурной форме. Этот магматизм отражает повышение давления в зоне магмообра p зования и, соответственно, переход от условий, характерных для алмазной и пироповой фаций к условиям шпинелевой фации. Мощная литосфера является надежным препятствием для теплового потока. Это, в свою очередь, определяет другую важную черту платформ – низкие значения теплового потока и малую интенсивность потока летучих. Другим результатом наличия мощной литосферы является генерируемая ею способность аккумулировать тепло в ходе геологического развития. Конечный результатами этого являются эпизоды траппового магматизма концентрирующегося исключительно вы пределах платформ, где они образуют синклинали типа Тунгусской и Кару. Предлагаемая схема скольжения литосферных блоков по направлению к экватору под влиянием вращения Земли снимает главное противоречие тектоники плит, подразумевающей обязательную парность существования срединно-океанических хребтов и островных дуг [Шейнманн, 1968].

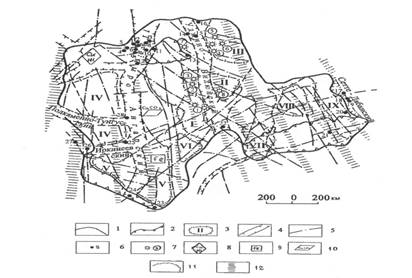

Рис. 4. Геодинамическая схема Сибирской платфромы показывающая динамику образования вихревой структуры вращения типа эпсилон к востоку от Анабарского щита [Эрлих, 2008]. 1 –мезозойские отложения, 2 – пермские отложения, 3 – кембрийскиеотложения, 4 – рифейские отложения, 5 – архейский кристаллическийкомплекс, 6 – интрузии ультраосновных-щелочных пород, 7 – силлыи вулканические породы трапповой формации, 8 –кимберлитовые дайки и трубки, 9 – меловые вулканические породы, связанные с Попигайской кольцевой структурой,10 – трещины растяжения, 11 – разломы с наблюдаемым горизонтальным смещением, 12 – зона «начального» сдвига,13 – положительные магнитные аномалии вдоль предполагаемого рифейского авлакогена, 14 – куполовидные поднятия, 15 – аномалии магнитного поля и поля силы тяжести, связанные с погребеннымиинтрузиями ультраосновных-щелочных пород, 16 – флексуры,17 – основное направление предполагаемого давления; 18 – складки пород осадочного чехла, красной стрелкой показано предполагаемое направление вращения. Совпадение конечных составов конечных продуктов эволюции и химическая процессов, связанных с аккумуляцией обстановка главных стадий позволяют высказать гипотезу о сходстве процессов. Проявления кристаллизационной дифференциации не отмечены на массиве Томтор и в районе Маунтин Пасс, Калифорния. Они заменены предположительным накоплением анионных комплексов в ионной форме, повсеместно общепринятом для скарнов. Это сопровождается широким распространением ликвации, расслоения исходного расплава. Природа этого процесса была изучена экспериментально во включениях в минералах и их физико-химических параметров. Флад-базальтовый (трапповый) вулканизм сопровождается аккумуляцией в расплаве щелочей отраженном в их нефелинизации и фельдшпатизации. В стратифицированных плутонах ультраосновного-щелочного состава медленная дифференциация, протекающая на больших глубинах приводит к результирующей смене состава последовательных интрузивных фаз. По контрасту с этим в период ультраосновного-щелочного вкулканизма порции магмы последовательно поступают на поверхность. Глубинная дифференциация не допускает аккумуляцию кристаллических кумулятов и несмесимость жидких фаз становится главной формой эволюции расплава. Главным фактором, влияющим на процесс дифференциации является изменение давления в магматической системе. Закрытая система (интрузивный процесс) заменен открытой системой (вулканизм). Такое разделение может быть видно в протокимберлитовом расплаве, разделяющимся по ходу падения давления на два независимых расплава – кимберлитовый и карбонатитовый. Аккумуляция новых компонентов анионных групп в исходный расплав приводит к изменению характера расплава силикатные магмы заменяются несиликатными и образуются рудные магмы. Но этот единый процесс не охватывает все тело платфором, но только площадь рифейских авлакогенов. Примером этого может быть виден в линейной зоне ультраосновных-щелочных интрузивов на Кольском полуострове. Непосредственно продолжающем зону карелид [Кононова, 1976] и в Маймеча-Котуйской провинции ультоаосновных-щелочных пород на территории пераставшего существовать рифейского авлакогена, располагавшегося к западу от Анабарского шита [Егоров, 1991], не говоря уже об Уджинском авлакогене к востоку от того же щита [Эрлих, 1985]. Состав газов может быть восстановлен, используя состав гидротермальных прожилков, секущих главное рудное тело магнетитового месторождения Онгкучах. Карбонатитовый вулканизм в независимой форме проявляется во время перехода к рифтогенному режиму, обеспечивающему свободный доступ газов к поверхности. Аккумуляция анионных комплексов в течение процесса дифференциации ультраосновных-щедлчных интрузивов ведет к тому, что силикатные магмы замещаются несиликатными расплавами. «Рудные магмы» становятся характерными для платформенного магматизма [Эрлих, 2017]. Флад-базальтовый (трапповый) вулканизм сопровождается накоплением щелочей в расплаве, отражающейся в процессах нефелинизации и фельдшпатизации. В стратифицированных плутонах ультраосновного-щелочного состава медленная дифференциация, протекающая на больших глубинах приводит к результирующей смене состава последовательных интрузивных фаз. По контрасту с этим в период ультраосновного-щелочного вкулканизма порции магмы последовательно поступают на поверхность. Глубинная дифференциация не допускает аккумуляцию кристаллических кумулятов и несмесимость жидких фаз становится главной формой эволюции расплава. Главным фактором, влияющим на процесс дифференциации является изменение давления в магматической системе. Закрытая система (интрузивный процесс) заменен открытой системой (вулканнизм). Такое разделение может быть видно в протокимберлитовом расплаве, разделяющимся по ходу падения давления на два независимых расплава – кимберлитовый и карбонатитовый. Решающее влияние на характер магматической дифференциации оказала закрытость (отраженная в интрузивном характере процесса) или его открытость (вулканический процесс). Переход от закрытой системы интрузий к открытому вулканическому процессу играет роль спускового механизма, определяющего доступ к поверхности поступающих из глубин новых порций газов. Существование осадочного чехла платформ, непроницаемого для потока летучих, создает условия для накопления анионных фаз. Мощная литосфера определяет низкий уровень потока летучих. Другим результатом наличия мощной литосферы является созданная ее присутствием спообность к аккумуляции тепла в процессе геологического развития. Конечным результатом этого процесса являются эпизоды траппового магматизма целиком локализующиеся в пределах платформ, где возникают синеклизы типа Тунгусской и Кару. Платформы контролируют пространственное распределение кимберлитового и карбонатитового магматизма. Это отражает переход от силикатных магм к магмам несиликактным. Среди различных типов дифференциационных процессов решающую роль среди несиликатных расплавов играет транспортировка газов из расплава к поверхности. Это, по сути, является определением вулканизма. В противоположность обычному преобладанию в базальтоидных магмах процессов кристаллизационной дифференциации, в магмах несиликатных существенная роль в дифференциации принадлежит ликвации в ходе которой происходит отделение рудных расплавов [Егоров, 1991]. Важную роль в механизме дифференциации ультраосновных-щелочных комплексов явилось признание их сходства со скарновыми комплексами. В отношении химизма скарновых комплексов мы пытались проанализировать происхождение и эволюцию главных петрохимических окислов в соотношении с изменяющимся составом анионных компонентов в расплаве [Белоусов, Эрлих, 2010]. Аккумуляция новых анионных групп в исхдном расплаве приводит к изменению самого характера расплава – силикатные магмы становятся несиликатными и образуются рудные расплавы. Распределение вулканических пород различающихся по содержанию SiO 2 прямо связано с высотой водоразделов эрозионно-тектонического рельефа соответствующих геотектонических систем [Эрлих, 1973], (рис. 5).

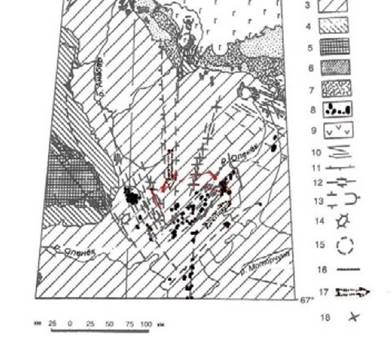

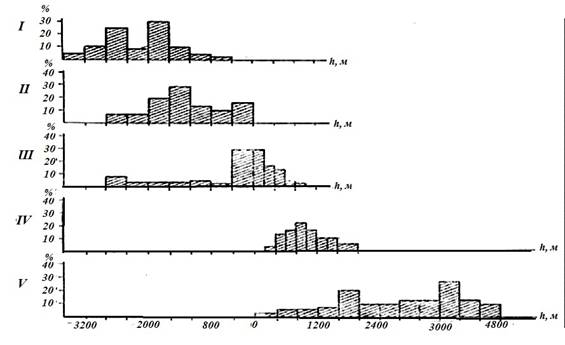

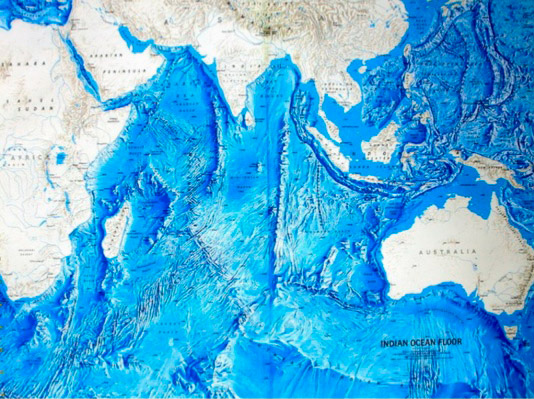

Рис. 5. Распределение четвертичных вулканических пород по SiO 2 в различных типах геотектонических систем. Римские цифры обозначают различные типы геотектонических систем [Эрлих, 1973,]. I – Гавайские острова 85 a нализов, – Тристан да Кунья 48 анализов; III - дуга Изу-Бонин, 113 анализов; IV – Ява, 75 анализов; V - осточная часть дуги Сунда, 31 анализ; VI – островная дуга Рюкю, 27 анализов; VII Курильская островная дуга– 27 анализов; 8 – базальтовая формация Камчатки, левый пик 45 анализов; формация кислых вулуканических пород Камчатки, правый пик, 30 анализов; 9 – Камчатка в целом 620 анализов; 10 – Суматра 85 анализов; 11 – Западно-Камчатская щелочная провинция. Это объясняет хорошо известную ассоциацию образование линейных горных цепей с ростом корней гор, рис.6.

Рис. 6. Распределение максимальных высот цепей эрозионно-тектонического рельефа в различных типах геотектонических систем ( I -Восточно-Тихоокеанское поднятие; II – островные дуги типа Изу-Бонин; III –нормальные островные дуги типа Курил; IV – ранние орогенические системы типа Камчатки; V – зрелые орогены типа Тайваня [Эрлих, 2010, Эрлих, 1973]. Общее научное руководство поисками алмазных месторождений Сибири осуществлял выдающийся российский минералог А. А. Кухаренко, ранее руководивший поисками алмазов на Урале. Повидимому в силу инерции он перенес в Сибирь предполагаемую «уральскую» модель создания алмазных месторождений. Напрасно южноафриканские геологи на трудном и долгом собственном опыте пришедшие к выводу, что что источниками алмазов в Южной Африке являются трубчатые тела, сложенные специфическими породами, кимберлитами, напрасно они дарили Ленградскому университету образцы акцессорных минералов кимберитов – пироповых гранатов, они преспокойно пылились на музейных полках. Уральская модель предполагала, что источниом алмазов в уральских россыпях являются дифференцированные интрузии ультраосновных пород которых на Сибирской платформке попросту нет, а в алмаз-содержащих ультраосновных породах Урала алмаз присутствует как акцессорный минерал не образующий промышленных концентраций. Итогом работы Л. Попугаевой было впервые блестяще доказанное присутствие на Сибирской платформе кимберлитов, подтверждающее южноафриканскую модель образования алмазных месторождений. Более того, трубка была обнаружена с использованием поисков по минералу-спутнику алмаза, граната пиропового ряда, разработанного ее руководительницей, Н. Н. Сарсадских (кстати, женой А. А. Кухаренко). Именно в силу этого, совершенно вне зависимости от Л. А. Попугаевой, были непосредственно после открытия Зарницы открыты все кимберлитовые трубки Сибири. «Зарница» в полном соответствии со значением этого слова как «сполох света» озарила эти открытия, модель образования алмазных месторождений и методы их поисков по акцессорным пиропам. Недаром родился термин «пироповый метод» для поисков кимберлитов. Находки кимберлитовых тел стали следовать одна за другой. Об этом стоит и, более того, необходимо говорить, поскольку тут отстаивается точка зрения примата научного исследования при поисках месторождений, поскольку бытует и отстаивается противоположная точка зрения что все и всяческие идеи это не более чем бесплодное умстовование. «Бурить надо больше и чаще!, тогда и месторождения откроются.» «Они долотом (то-есть буровым инструментом) открываются». Это конечно же крайность. Никто и никогда в здравом уме не отрицал роли буровых работ в процессе открытия. Но дело тут в принципе, признании роли аналитической работы геолога, примата научного мышления. Бурение лишь завершает этот процесс открытия, заверяя его результаты. Насколько живуч этот подход можно судить по высказываниям моего друга и коллеги по Ленинградскому Горному и НИИГА Г. А. Слонимского. Уверен, что он не одинок, попросту он открыто высказался на эту тему, о чем другие предпочитали молчать. Отголоском той же точки зрения являются претензии А. В. Толстова, руководителя бурения на участке Буранный на массиве Томтор на первооткрывательство редкоземельной и редкометалльной минерализации Уджинского района. В итоге работ его партии было подтверждено наличие огромных запасов этих руд, подсчитаны и защищены в ГКЗ запасы руд, впервые на Уджинском поднятии, обнаруженных С.А. Гулиным и предсказанных в итоге геолого-съемочных работ масштаба 1:200,000 [Эрлих, Степаненко, 1961] за почти сорок лет до прибытия А. В. Толстова на Томтор. И эти прогнозы сыграли свою роль,если и не были решающим доводом за постановку Амакинской экспедицией бурения на Томторе. Так что как и в случае открытия трубки Зарница дело не в преодолении физических трудностей, стоявших на пути открытия, неудобных или тяжелых для женщин, о которых, говорит Е. Трейвус[Трейвус, 2003]. Автор поражается тому, что последние 250 метров Попугаева буквально ползла на животе. О таких физических трудностях известно каждому, выбравшему (или избравшей) профессию геолога. И конечно же Л. А. Попугаева не была исключением. Самым значительным результатом исследования Уджинской горст-антиклинали [Эрлих,2008] является то, что эта структура едина с линейной зоной аномалий магнитного поля и поля силы тяжести, протягивающейся на сотни километров на юг в поле развития кембрийских известняков вплоть до реки Оленек в районе так называемой Маакской дуги. Ось этой линейной зоны кулисообразно смещена по отношению к оси Уджинской горст-антиклинали. Величина смещения может быть оценена в 10-15 км. Оценка величины смещения основывается на смещении границы поля выхода среднекембрийских известняков, прекрасно видной на обзорной геологической карте СССР любого масштаба. Общая длина этой структуры превышает 1000 км, то-есть она имеет планетарный характер. По размерам и характеру она совершенно аналогична линейной зоне геофизических аномалий пересекающей Северо-Американский континент, так называемый Мид-Континент-Хай. Интерпретация природы этой аномальной зоны основывается на изменении глубины залегания кристаллического фундамента платформы [Lee and Kerr,1984]. Такая же структура может быть предположена и к западу от Анабарского щита. Она соответствует Таймыро-Байкальской зоне глубинного разлома, пересекающей всю Сибирскую платформу и контролирует расположение Маймеча-Котуйской провинции ультраосновных пород. Этот факт, так же как расположение в пределах Уджинской горст-антиклинали одноименной провинции ультраосновных-щелочных пород позволяет высказать предположение, что наличие этих магматических тел оказывает интгральный эффект и генерирует все указанные линейные зоны геофизических аномалий. В пользу этого предположения говорит открытие в штате Канзас кимберлитового тела на продолжении зоны Мид-Континент-Хай [Berendsen, Weiss, and Dobb,2000]. Постоянная ассоциация линейных зон геофизических аномалий с проявлениями ультраосновного-щелочного магматизма отражает физ.-химические условия образования структур, соответствующих условиям шпинелевой фации метаморфизма. Появление в некоторых массивах, например на массиве Богдо в Уджинской провинции, гранатов типа шорломита повидимому отражает повышение давления в зоне магмообразования и повышенное содержание в ней кальция. Породы формирующиеся в условиях отвечающих пироповой и алмазной фациям метаморфизма появляются лишь в стабильном блоке, соответствующем полю развития карбонатных толщ кембрия в пределах Суханского прогиба. К сожалению, попытка выявить критические координаты [Стовас, 1960] полностью базировались на статистической оценке распределения горных систем по широте. Можно только пожалеть, что автор не проанализировал закономерности распределения огромных по протяженности меридианально-ориентированных подвижных систем типа Урала и океанических хребтов Индийского и Атлантического океанов. Хребты дна Индийского океана не следуют по долготе, отвечающей долготе Уральского подвижного пояса.

Рис. 7. Планетарные зоны меридианально-вытянутых подводных хребтов на дне Индийского океана. Модифицировано из //Рельеф дна Индийского океана. Стрелка обозначает направление постоянного давления от полюса к экватору, создаваемого центробежными силами, генерированными ротационным усилием. Штриховая линия обозначает границу Гималайской горной системы. Короткие перпендикулярные штрихам линии указывают на предполагаемое направление взброса.// Рельеф дна Индийского океана Установившаяся точка зрения на развитие платформ предполагает исключительную роль в ее развитии вертикальных движений. Данные геологических съемок показывают широкое развитие здесь горизонтальных движений [Воронов, Эрлих, 1962, Эрлих, 2017, Межвилк, 1994]. Они связываются с процессами восстановления изостатического равновесия в процессе перетекания вещества между тектонопарами структур [Суворов, 1978, Эрлих, 2017]. На примере Сибирской платфрмы было показано, что элементы тектонопар имеют тенденцию к укрупнению со временем [Эрлих, 2017]. Равенство порядка площадей Западно-Сибирскрй плиты и Восточно-Сибирского плоскогорья при противоположно-направленных движениях в пределах этих структур в пермское и мезозойское время делает вполне вероятной гипотезу о том, что они представляют собой элементы прмско-мезозойской тектонопары. Важной особенностью Уджинской антиклинали является асимметрия ее строения. Западное крыло структуры характеризуется моноклинальным падением рифейских толщ под углом 10-150, что на порядок превышает наклон пород осадочного чехла платформы. На западе оно оборвано крупноамплитудным Чымара-Джелиндинским разломом. Он имеет характер глубинного сбросо-сдвига. Амплитуда вертикального смещения по нему составляет порядка 1500 метров. Величина горизонтального смещения определяется перемещением контура выходов среднекембрийских отложений к югу от южного окончания Уджинской горст-антиклинали, достигающей 10-15 км. Наверное никакой другой тип геотектонических систем не был так всесторонне исследован геологами и геофизиками разных стран: Японии, Голландии, СССР, США, как современные островные дуги. На основе сводки этих материалов и в итоге моих исследований на Камчатке [Эрлих, 1973] мной была опубликована сводная работа [Эрлих, 2008]. Здесь я хотел бы обратить внимание на две важные проблемы. 1. Геологическая природа сейсмофокальных зон Она повсеместно рассматривается как отражение глубинного надвига. Мне представляется это заключение гипертрофированным. Я думаю, продуктивнее говорить о ее первично сдвиговой природе. Это не противоречит представлению о надвиге. Надвиговые деформации как известно неразрывно связаны со сдвигами. Однако, признание первично сдвиговой их природы позволяет правильно расшифровать геодинамику формирования структур и общую для островных дуг тенденцию к развитию по простиранию во времени. 2. Вопрос о генезисе гранитного слоя коры в связи проблемой природы кислого вулканизма. А. А. Маракушев и И. А.Тарарин [Маракушев и Тарарин, 1964] показали, что минеральный состав палеоген-меловых кислых вулканитов Колымского района полностью совпадает с составом метаморфических пород чарнокитовой формации и на основе этого высказали предположение о том, что кислый вулканизм прямо отражает глубинный метаморфизм в процессе формирования гранитного слоя коры. Мною было показано, что четвертичные кислые вулканиты Камчатки имеют тот же состав и по-видимому тот же происхождение [Эрлих, 2008]. Я кончаю на этом то, что я хотел бы передать как эстафету в создании единой геодинамической модели структурообразования и магматизма нашей планеты. Мы находимся, как я это вижу, только в начале этого большого, трудного, но исключительно важного пути. Я пытался вложить в этот текст все, что я хотел бы передать тем, кто примет эстафету, чтобы облегчить их работу. Благодарность Я никогда не выполнил бы этой работы без постоянной помощи моей дорогой жены Розы. Главная трудность моей работы состояла в отсутствии профессиональных контактов. Возможно единственным контактом такого рода были постоянные обмены с моим другом и коллегой В.И. Белоусовым вместе с которым мы написали серию статей о различных типах вулканизма и тепла Земли. Только благодаря помощи этих благородных людей я получил возможность сконцентрироваться на идеях, изложенных в этой статье. Основная литература Баскина В. , 2001,О геологе Наталье Кинд, Природа № 6.; Белов С.В., Лапин А.В., Толстов А.В., Фролов А.А., 2008, Минералогения платформенного магматизма. Траппы,карбонатиты,кимберлиты.Новосибирск:издательство СО РАН,537 с.; Воронов П. С.,1993, Роль сил вращения Земли в истории создания структуры ее литосферы. Эволюция геологических процессов в истории Земли, Москва, Наука, стр. 104-114; Воронов П. С., Э. Н. Эрлих, 1962, Сдвиговые деформации в северо-западной части Сибирской платформы// Инфрмационный сборник Научно-исследовательского Института геологии Арктики (НИИГА), 28, стр. 17-28; Егоров Л. С., 1991, Ийолит-карбонатитовый плутонизм Издательство"Недра Ленинград, 260 с.; 3убин М. И., Мелекесцев И.В., Таракановский А.А., Эрлих Э.Н., 1969;Четвертичные кальдеры Камчатки. В кн.: «Вулканизм, гидротермы и глубины Земли». Петропавловск-Камчатский ; · Кольская сверхглубокая. Исследование глубинного строения континентальной коры с помощью бурения Кольской сверхглубокой скважины.— М.: Недра, 1984.— 490 с. Кононова В. А., 1976, Якупирагит-уртитовая серия щелочных пород.Наука, Москва,., 215 стр. Личков Б. Л. К основам современной теории Земли. СПб, Изд-во СПбГУ, 1965, 119 с. Ли Сы-гуан. 1958 Вихревые структуры северо-Западного Китая., М.-Л., Госгеолиздат, 130 с.; Маракушев А.А., И.А. Тарарин, 1964, О глубинности формирования гранитоидов. XXII сессия МГК. Петрографические формации и проблемы петрографии. Доклады советских геологов. Москва, Наука. Межвилк, А. А., 1984, Роль горизонтальных движений в образовании тектонических структур и минеральных месторождений Норильского района, Геотектоника, №1, стр1. 99-10; Святловский А. Е., 1955, Вулканизм и четвертичная тектоника Камчатки, Автореферат докторской диссертации, Москва , Наука, 59 стр. Стовас М. В, 1960 “К вопросу об образовании планетарных глубинных разломов в земной коре”, Докл. АН СССР, 135:1, 69–72 Суворов А. И., 1978, Новейшая глобальная кинематика литосферы (на основе региональных тектонопар). Геотектоника, №2, стр. 3-18 Эрлих Э. Н., 2014, Месторождения и История, Санкт Петербург, Издательство «Написано Пером», 402 стр. Трейвус Е., 2003, Голгофа геолога Попугаевой, Нева , № 9 Фишер П., 1954, Несмесимость расплавов содержащих окислы тяжелых металлов, силикаты и фосфаты и значение несмесимости для геохимии и науки о рудных месторождениях//Экспериментальные исследования в петрографии и рудообразовании. Москва, Иностранная литература Шейнманн Ю. М., 1966, Очерки глубинной геологии. (О связи тектоники с возникновением магм).. Москва, Недра, 232 с. Шейнманн, Ю. М., 1962, Закономерности распределения ультраосновных-щелочных провинций // Геология редкиех элементов, Москва, вып. 17, стр. 5-9. Шеймович В.С., 1979, Игнимбриты Камчатки Издание: Недра, Москва, 179 стр.; Шпунт Б.Р., 1987, Позднедокембрийский рифтогенез Сибирской платформы// Издание ЯФ СО АН СССР, Якутск,140 с. Эрлих Э., 2017, Геодинамика и магматизм платформ. //СПб.Издательство “Написано пером”, 240 стр.; Эрлих Э.Н., 2016, Месторождения и история. Как находят месторождения и как они влияют на историю человечества СПб., Написано пером, 718 с. Эрлих Эдвард, 2014, Предтеча, // Эрлих Э.Н., 2008, Уджинская горст-антиклиналь - ключ формированию подобных структур на платформах. // Эрлих, 2006, Найти месторождение. Журнал Звезда №12; Эрлих, 2004, Найти месторождение. Журнал Звезда , №10; Эрлих Э.Н., 1973, Современная структура и четвертичный вулканизм западной части Тихоокеанского кольца. Новосибирск.,Наука, 244 с. Эрлих Э. Н., 1963, Тектоника Анабарской антеклизы и закономерности проявления кимберлитового и траппового (базальтового) вулканизма. Тр. Якутского отделения АН СССР, сер. Эрлих Э. Н., В. И. Степаненко, 1961, Объясительная записка к листу государтвенной геологической карты СССР, масштаба 1:200, 000. Санкт Петербург , Недра. Bauer K., R. B. Trumbell R. B., and Vietor T., 2003, Geophysical Images and crustal model of intrusive structure beneath Messum ring complex, Namibia. Earth and Planetary Sci. Letters, 216, 65-80; Bellani S., Brogi A., Lazzarotto A., Liotta D. and Ranalli G.(2004). Heat flow, deep temperatures and extensionalstructures in the Larderello Geothermal Field (Italy):constraints on geothermal fluid flow. J. Volcanol.Geotherm. Res. 132, 15-29. Belousov V. I., I. V. Belousova, 2020, Magma chamber evolution of Kykhpinich volcano hydrothermal-magmatic system.// Proceedings, 43rd Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California; Belousov V. I., I. V. Belousova, Yu. A. Filippov, 2012, Formation of skarn type hydrothermal-magmatic system.// Proceedings, Thirty-Seventh Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, January 30 - February 1, 2012; Belousov V. I., I. V. Belousova, Yu. A. Filippov, 2012, Formation of skarn type hydrothermal-magmatic system.// Proceedings, Thirty-Seventh Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, January 30 - February 1, 2012; Belousov V. I., I. V. Belousova, 1992, Heat transfer within hydrothermal-magmatic systems. Proceedings, 41st Workshop on Geothermal Reservoir Engineering Stanford University, Stanford, California, February 22-24,SGP-TR-209. Belousov V. I., Erlich E. N., Heat of the Earth,// https://sites.google.com/site/geobelousov/ geothermia. Berendsen P., T. Weiss, and K. Dobb P.s Kansas Kimberlites Kansas Geological Survey, Public Information Circular (PIC) 16. Erlich E. N., 1985, Geodynamics of the north-eastern Siberian Platform and the regularities of kimberlite distribution in space and time. Transactions of the geological Society of South Africa 88:2, May-August 1985, pp. 395-401; Erlich, E.I., and Slonimsky, G.A,1986, Diamonds in the ice, Proceedings of the eighth annual Alaska conference on placer mining, Alaska Division of Geological & Geophysical Surveys; Fuchs K.; E. A. Kozlovsky, A.I. Krivtsov,and M.D.Zoback, 1990,. Super-Deep Continental Drilling and Deep Geophysical Sounding. Berlin : Springer Verlag . 436 p.; Lee C. K., and S. D. Kerr, 1984, Mid-continent rift – a frontier oil province. Oil and Gas journal (August 19, 1984), p. 144-150; Miyashiro A., 1961, Evolution of Metamorphic Belts, Journal of Petrology, Vol. 2, Iss. 3, p. 277–311; Pretorius D. A., 1973, Crustal structure of South Africa. //A.duToit memorial lectures 13, Geol. Soc. South Africa Transactions 76:1-60;

|