| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Б.Ф. БИДЮКОВ | Термолюминесцентные аномалии в зоне действия Тунгусского Феномена. Б.Ф. БИДЮКОВ (Новосибирск) Термолюминесцентные аномалии в зоне действия Тунгусского Феномена. Программа по кварцу. Исследованиями периода 60-80-х годов установлено наличие термолюминесцентных (ТЛ) аномалий коренных и осадочных пород в районе Тунгусской катастрофы. Однако, связь выделенных аномалий с Тунгусским Событием 1908 года не считается надежно установленной. Главной причиной осторожного отношения к полученным эффектам является необходимость объяснять усиление ТЛ радиационным воздействием. При этом, прямых свидетельств действия жесткой радиации на подстилающую поверхность не получено. Критика увязывания повышенных значений ТЛ-характеристик почв с факторами Тунгусского Феномена строилась на том, что выводы делались на основе анализа данных, полученных на полиминеральном материале почвенного шлиха. Критиками предполагалось, что ТЛ-аномалия такого характера получена из-за минеральной неоднородности шлиха и обусловлена преобладанием в аномальных пробах минералов с более выраженными ТЛ-свойствами. Считая указанную критику вполне уместной, наша исследовательская группа перешла на работу с мономинеральным материалом почвенных шлихов. За основу был принят прозрачный бесцветный кварц с величиной зерна, равной 0,25...0,5 мм. При этом, величина навески материала для однократного отсмотра на ТЛ-установке была принята в 10 мг. Анализу подвергались как правило не менее трех навесок из одной пробы. Такая методика, с нашей точки зрения, ужесточала требования к материалу и повышала степень надежности результатов. В настоящей работе представлены результаты обработки проб, отобранных из верхнего почвенного слоя толщиной 3...5 см. В данную выборку попали образцы пробного материала как уже подвергавшиеся анализу по прежней методике, так и ранее не анализировавшиеся - табл.1. Проанализировано 83 навески из 37 проб. Из них лишь 9 - однократные замеры. Поскольку ранее установлена тесная взаимосвязь S, I2 и I3, мы сочли достаточным в этой работе базироваться лишь на одном из этих параметров - интенсивности третьего максимума I3, наиболее характерном для вида кривой термовысвечивания (КТВ) кварца. Таблица 1 Термолюминесцентные характеристики почв района Тунгусской катастрофы (кварцевая фракция шлихов)

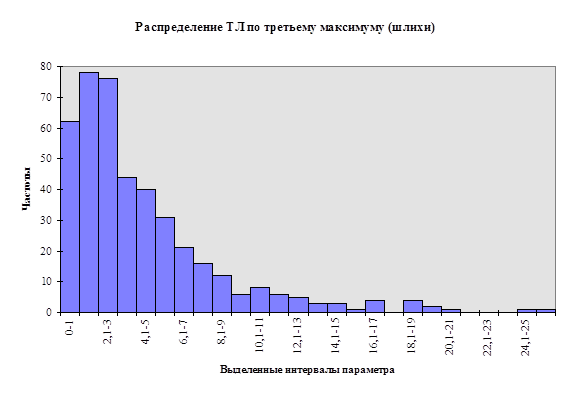

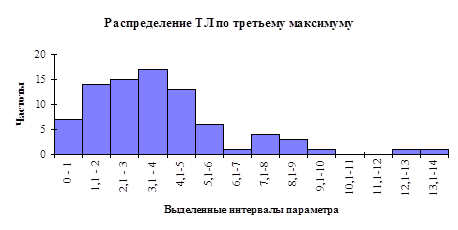

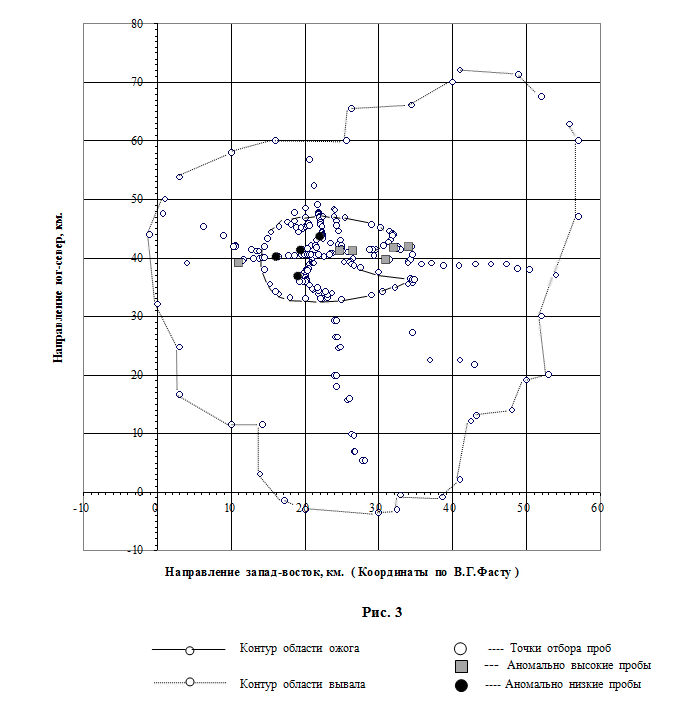

Примечание. I3 - интенсивность третьего максимума КТВ; x - координата направления юг-север; y - то же, запад-восток (система координат по В. Г. Фасту). Анализ результатов. Основные выводы предшествующей работы по ТЛ-анализу шлихов заключаются в следующем [Бидюков и др., 1990, с.106]: “...интенсивность проявления ТЛ в зоне ожога в два раза ниже, чем в районе исследований за ее пределами. Внутри зоны ожога обнаружена область интенсивного отжига ТЛ, совпадающая с зоной максимальных ожоговых повреждений веток лиственниц... Все это позволяет считать, что в зоне ожога произошло существенное ослабление первоначально стимулированной явлением 1908 г. (либо естественной) термолюминесценции; выделена зона аномально высоких значений ТЛ и более широкая зона выраженного проявления стимулирующего ТЛ фактора, тяготеющие к оси симметрии вывала”. В этой работе, на основе проведенных статистических расчетов, диапазон отжиговых значений светосумм ТЛ (S) был установлен как 0...2 усл.ед. и 0...0,3 усл.ед. для интенсивностей третьего максимума I3, соответственно; аномально высоких - S ³ 147 усл.ед., I3 ³ 9,5 усл.ед. Все промежуточные значения параметров оказались отнесенными к “естественному фону”. Сопоставимость результатов предшествующей и настоящей работ мы обосновываем, исходя из сопоставления статистической кривой распределения параметров поля ТЛ для шлихов и кварцевой фракции шлиха. Соответствующие диаграммы распределений приведены на рисунках 1 и 2. Как видно, формы полученных распределений достаточно близки. Следует отметить, что в целом более высокие значения параметров ТЛ для шлиховых результатов объясняются как суммированием световых характеристик входящих в шлих минералов, так и более низкими, по сравнению с другими фракциями шлиха (шпаты, кальцит), ТЛ-характеристиками кварца.

Рис. 1

Рис. 2 Карта-схема территориального распределения параметров ТЛ (шлихи) по третьему максимуму

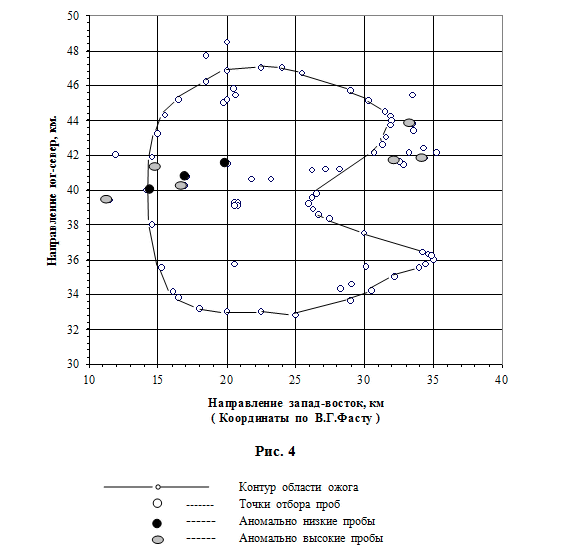

Территориальное распределение параметров ТЛ (кварцы) по третьему максимуму

Выделение аномальных значений параметра I3 для кварцев производилось на основе схожести формы распределений. В качестве аномально низких значений взяты минимальные из полученных в диапазоне 0...1,0 усл.ед; в качестве аномально высоких - свыше 7 усл.ед. (что соответствует точке перегиба кривой распределения - Рис.2). Естественно, данную процедуру необходимо полагать как оценочную. На основе выделенных как аномальные значений параметров построены территориальные их распределения (Рис. 3 и 4). Несмотря на существенно меньшую выборку в случае кварцев, обращает на себя внимание качественное соответствие полученных картин. Пробы с низкими значениями параметра (№№ 408, 419, 158 - кварцы - Рис. 3) группируются в той же зоне области ожога, что и “отжиговые” пробы по шлихам (№№ 65, 157, 134 - Рис. 4). А пробы с аномально высокими значениями концентрируются компактными группами на западе (№№ 407, 420, 409 - кварцы; № 407 - шлихи) и востоке (№№ 402, 403, 82ТЛП12 - кварцы; №№ 402, 403, 1, 431 - шлихи) за зоной ожога. Выводы. Резюмируя вышеизложенное, мы фиксируем единственное, однако принципиальное с нашей точки зрения, утверждение: эффекты вариации поля ТЛ-характеристик минералов из осадочных отложений района Тунгусской катастрофы, выделенные на полиминеральном материале (шлих) и мономинеральном (кварц) - схожи и вряд ли могут быть приписаны особенностям минерального состава почв в разных точках отбора пробного материала. Сопряженность этих эффектов с другими особенностями, отнесенными ранее к проявлениям Тунгусского феномена (ожог, структура вывала, мутации) по мере детализации самих эффектов, представляется все более убедительной.

|