| |||

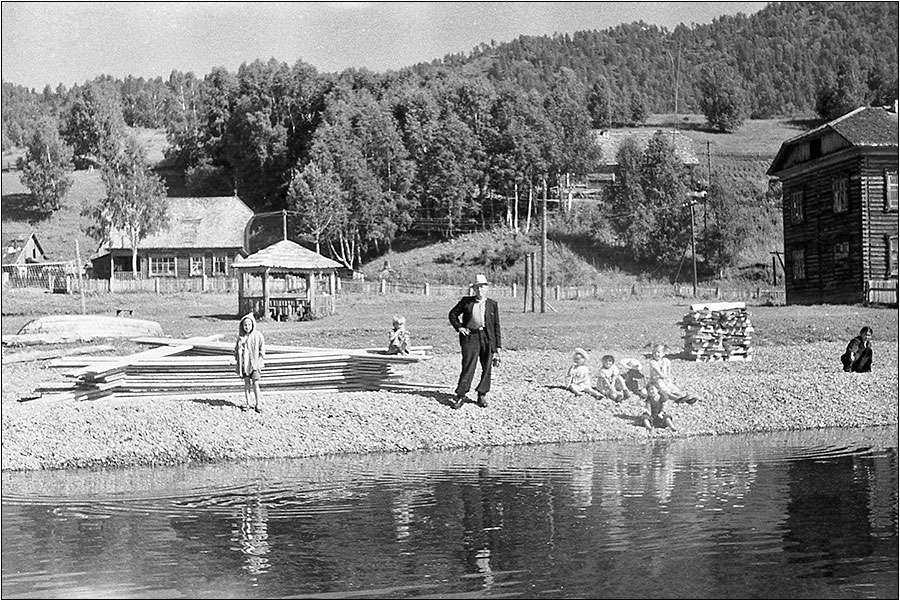

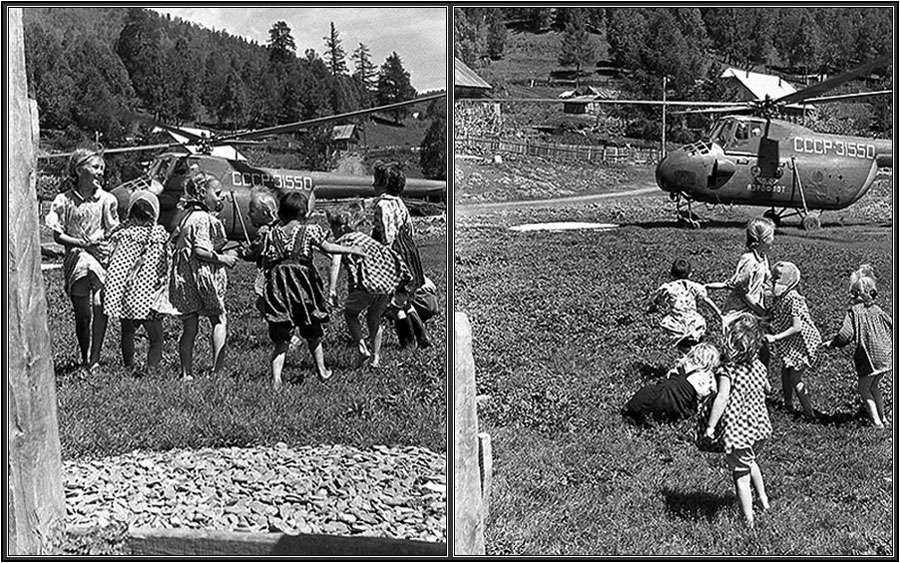

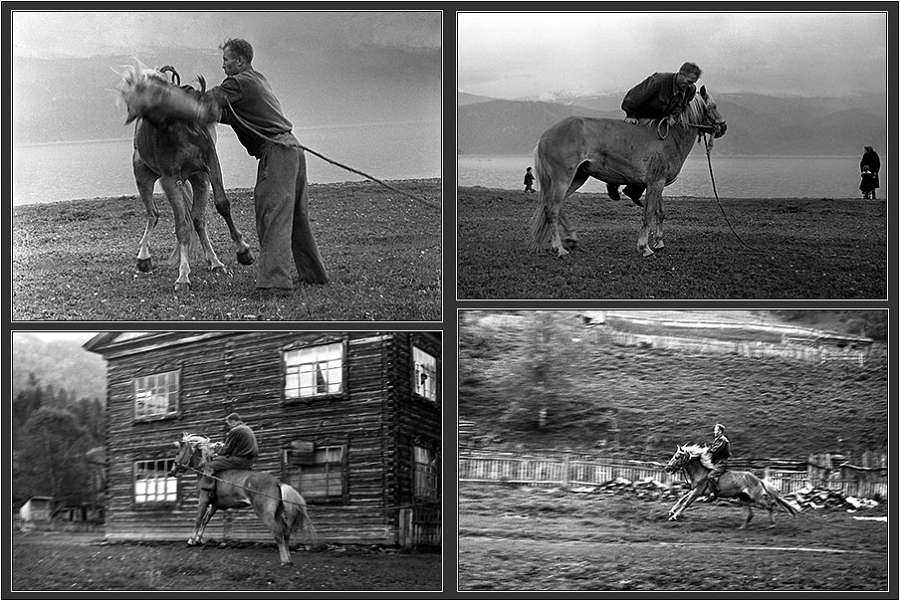

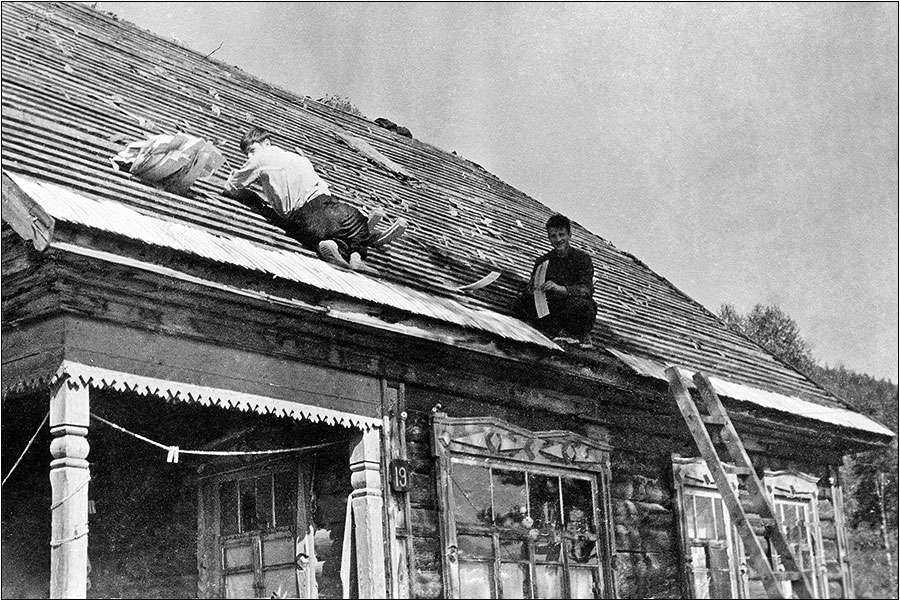

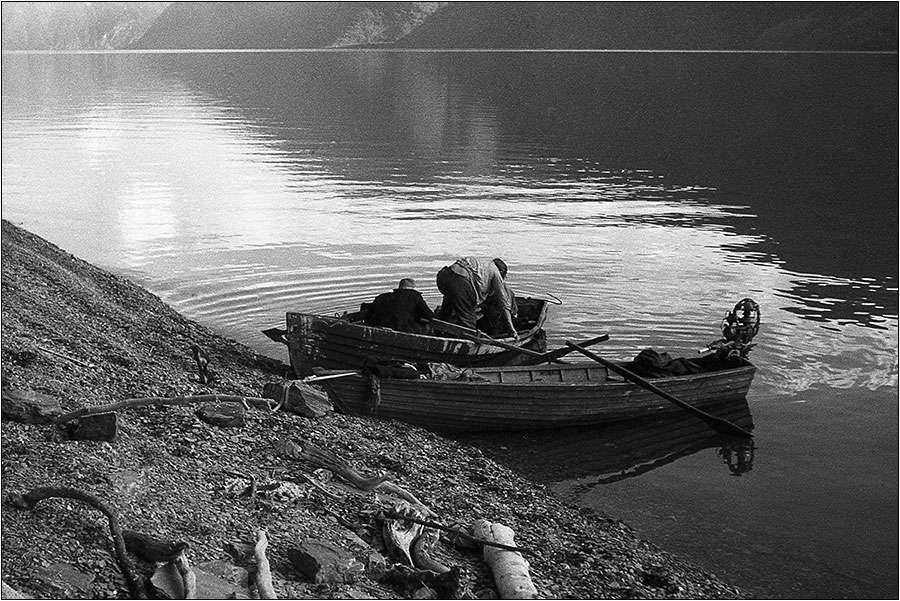

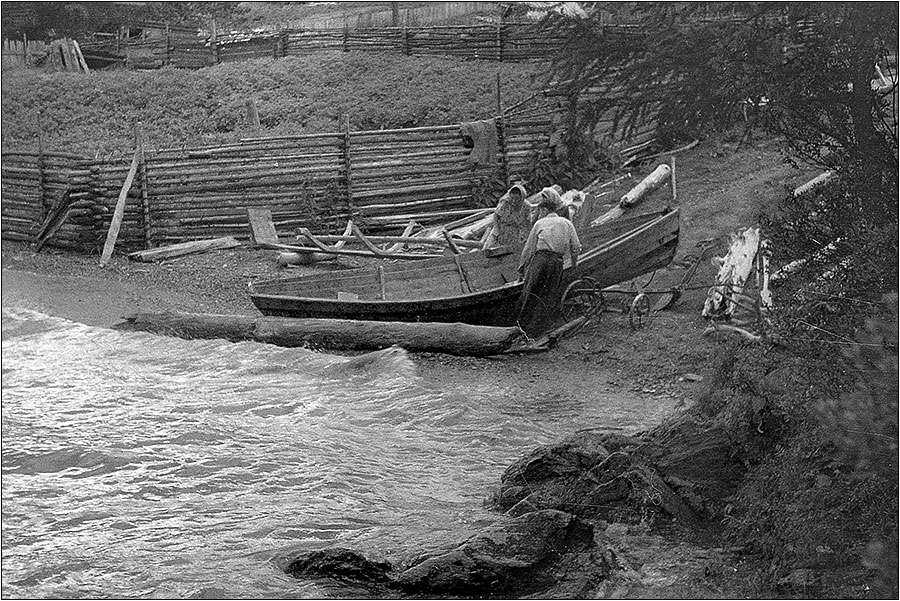

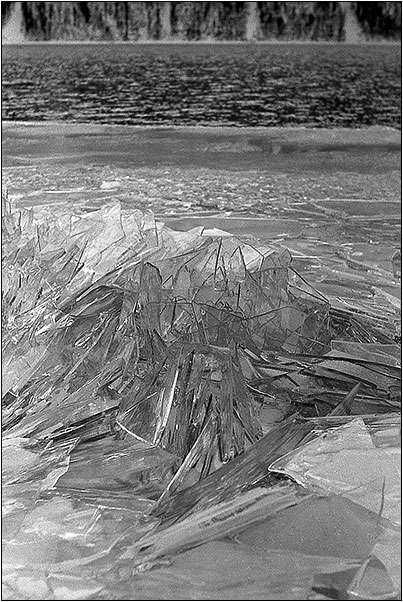

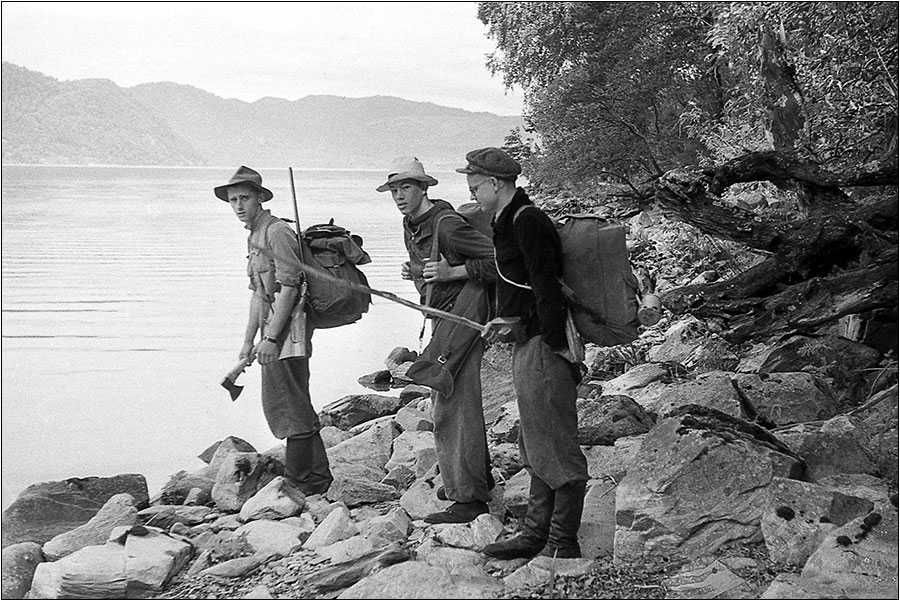

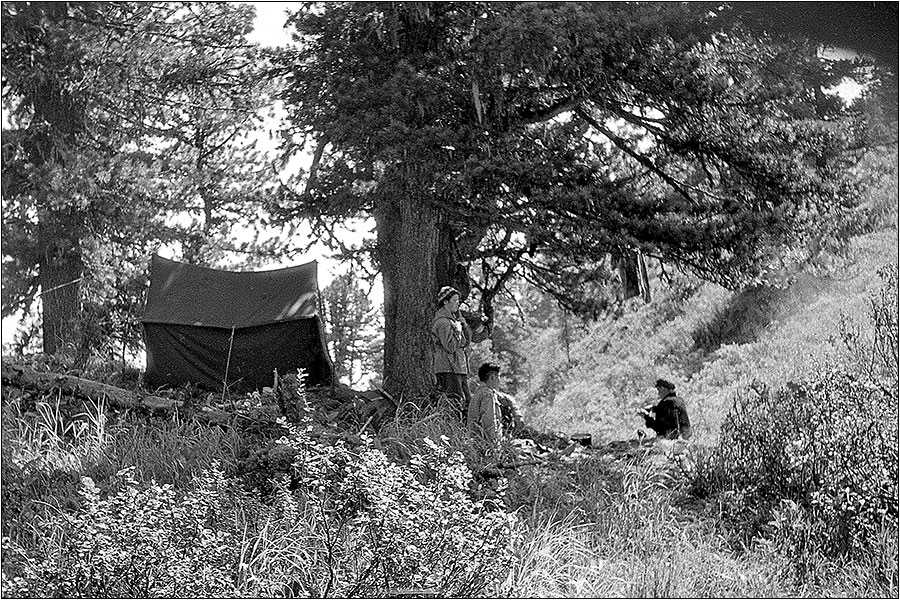

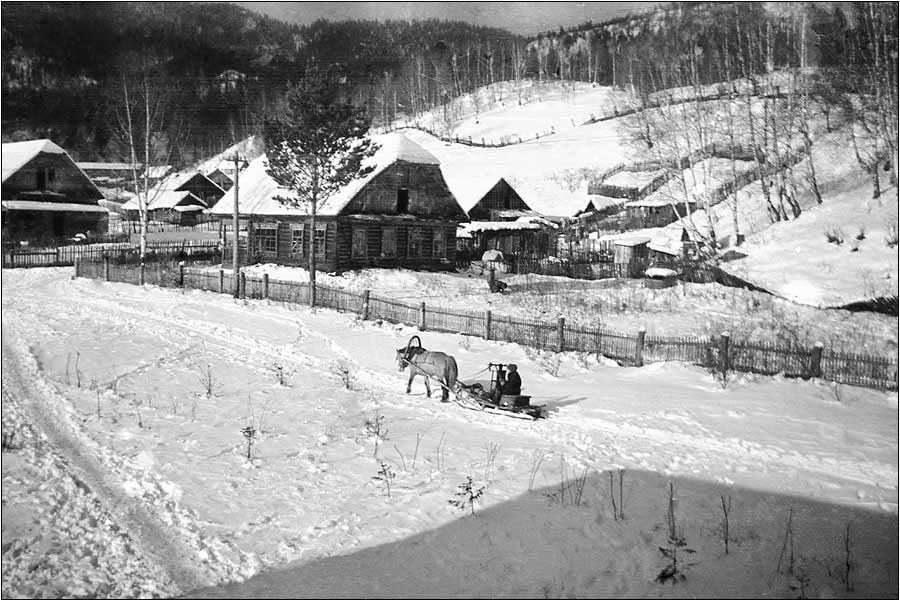

Дмитрий Житенёв | ПРО ЖИЗНЬ Заповедник — полвека назад Часть первая. Яйлю — 1958 год. Облака протянулись над озёрной долиной, словно сырой серый потолок. Косыми чёрно-зелёными стенами спускалась к воде мокрая тайга. Моросил мелкий дождик. За четыре часа на весельной лодке с туристами от Артыбаша до поселка Яйлю, где разместился центр Алтайского государственного заповедника, я вымок окончательно и, сгорбившись, сидел на скамейке в лодке. К ногам прижался и дрожал Аргут, мой щенок лайка. Из белого пушистого весельчака он превратился в грязный комок мокрой шерсти. Мы ехали работать в заповедник.  Время тогда там было совсем-совсем другое, патриархальное что ли. Бывало даже, вечерами летними в лапту играли! В настоящую русскую лапту с мячиком, скатанным из коровьей шерсти. Играли всем посёлком — от мала до велика, на равных! Жизнь текла размерено и обычно. Та жизнь, которую туристы в своём подавляющем большинстве никогда не видят. Да что там говорить! И желания такого у них нет. Правда и туристов тогда на озере было так мало, что и мы их почти не видели. Какие-то события иногда случались… Вот вдруг среди бела дня загрохотал и приземлился на берегу около конторы вертолёт…  Конечно, полпосёлка сбежалось поглазеть, а для ребятёшек – развлечение и праздник.   Или Григорий Торлопов взялся коня объезжать. Тоже событие.  В западной части посёлка течёт Чеченек – небольшая горная речушка. В её устье стояла лесопилка, которая работала от водяной турбины (!). Был проведён деревянный жёлоб, по которому мчался водяной поток и крутил турбину, а та - дисковую пилу или огромный рубанок, готовить щепу из осиновых чурок. Это чтобы крыши дырявые ремонтировать. Часть воды шла в баню, которая видна на снимке справа. Кстати в жёлобе этом хорошо было купаться в жару. Чем мы и занимаемся с ботаником Иваном Коротковым (слева). А в ручье какой-то малолетний рыбачок стоит, хайрюзков ловит. Да-да, чинят крышу щепой, которую надрали на том водяном станке.  Да и транспортом заповедник был небогат - одна моторная лодка с 12-сильным мотором Л-12. У частников тоже было несколько лодок с шестисильными Л-6. Подвесной «Москва» был у единиц.   Вообще озеро производило впечатление пустынности и дикости какой-то. На снимке – южный плёс. Видны Тоолок, устье Чулышмана, Алтын-ту.  Верховка, южный ветер, приходила с утра. Иногда срывалась неожиданно, бурей, белыми бурунами, кидалась через дамбу. Только лодки спасай, вытаскивай на берег.   Наступала зима и верховка дула почти ежедневно, грохотала в дамбу, наращивая на ней слои льда.    Кончался январь, и стояли сильные морозы. Когда утихала верховка, и озеро переставало шуметь, над ним ложился холодный серый туман. Он висел в неподвижном воздухе и морозной сыростью забивал лёгкие. B такие дни вce ждали, что на озере станет лёд.  Туман будто успокаивал волны, навалившись своей тяжестью на поверхность воды, и на ней возникали матовые пятна. Это образовывались маленькие льдинки. Они росли прямо на глазах, захватывая всё новые и новые участки водного зеркала. Подросшие мельчайшие льдинки смыкались краями, и слышался тонкий звенящий шорох. Очень быстро ледяная плёнка задёргивала озеро. 3а туманом не было видно противоположного берега, но мы знали, что лёд стал на многие километры. Этот первый тончайший ледок на озере называют — карамыс.  Ещё до этого, в декабре в сильные морозы лёд накрывал озеро от Артыбаша до мыса Ажи. Как раз посередине между Артыбашем и Яйлю. Моторка наша (мы её называли почему-то «поганка») курсировала только до кромки льда около мыса Ажи. Вот мы именно около этого места. Слева направо: «поганка», лесник Олег Чирсов, лесник Валентин Параев, моторист Илларион Зиновьев.  Вот так мы и жили в то время. Часть вторая. Первый сезон. Стал собираться научный отдел — молодёжь, выпускники Московского и Горьковского университетов. Понемногу начали осваивать «вверенную» нам территорию. Из Яйлю хребты Торот и Большой Корбу виделись такими близкими, что, казалось, можно было за один день сгонять туда и обратно. Как обманчивы расстояния в горах для новичка, особенно в хорошую погоду!Вот мы собрались в маршрут на Корбу (справа налево) — ботаник Иван Коротков, студент-практикант Ким Ёлкин (впоследствии он стал известным учёным, зоологом) и автор. В тот раз нам не повезло, потому что на хребте нас несколько дней поливало дождём и жили мы в мокрой палатке и накрытые облаками.

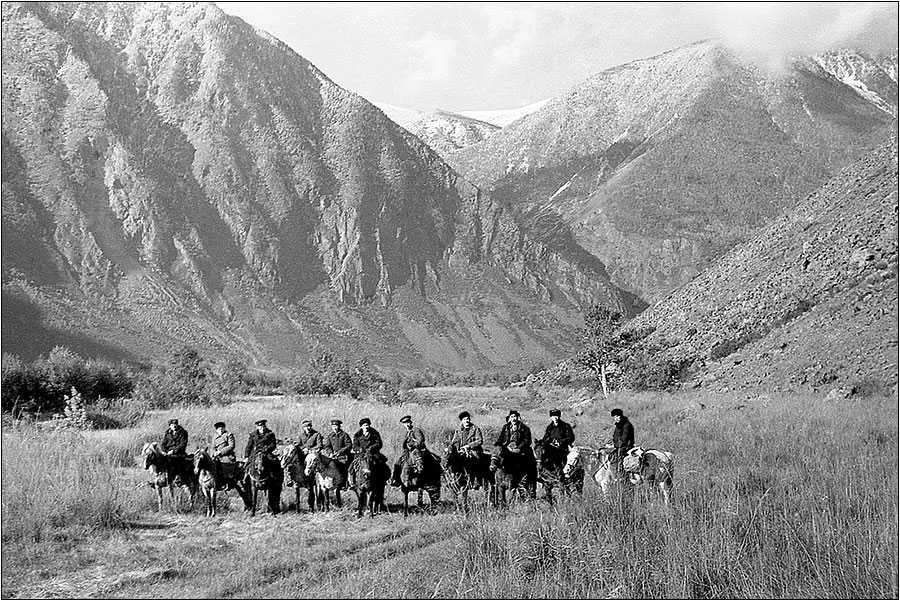

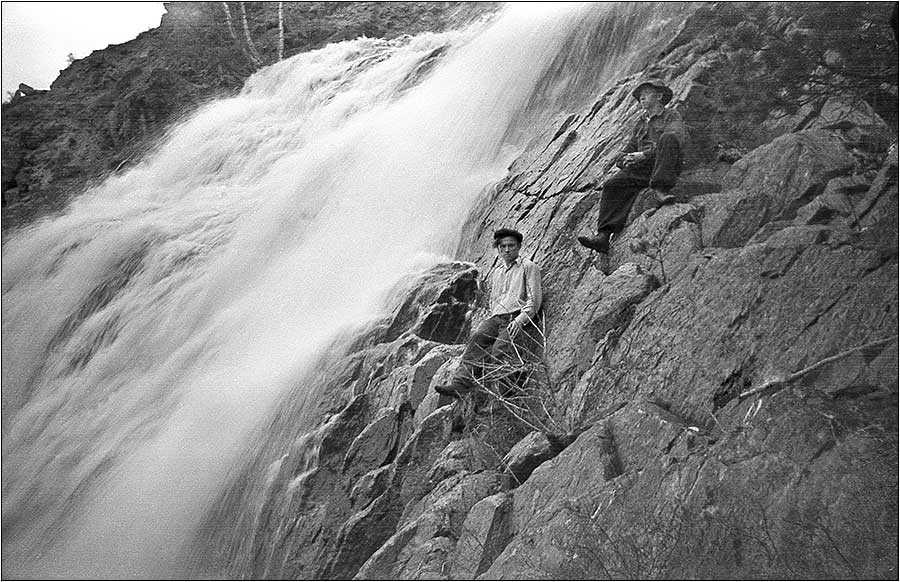

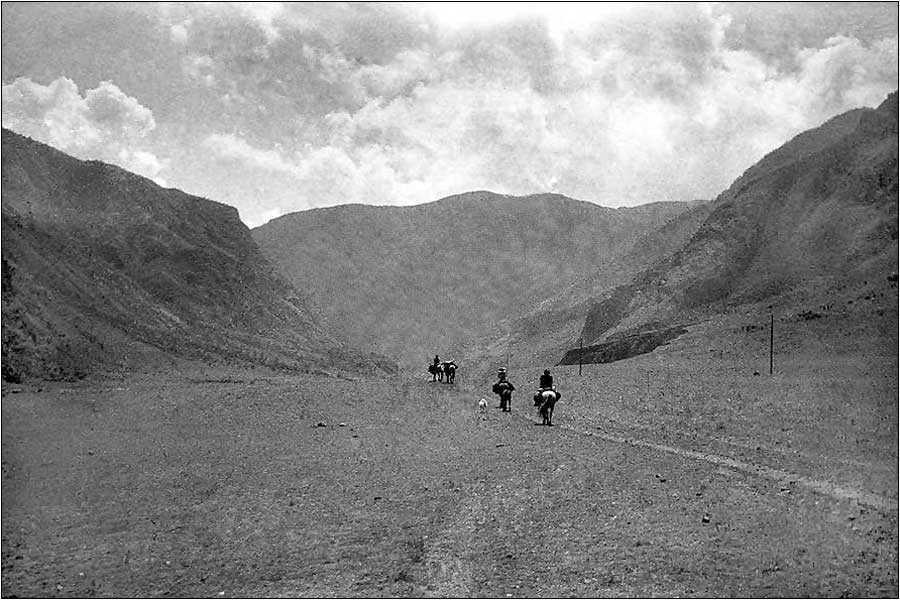

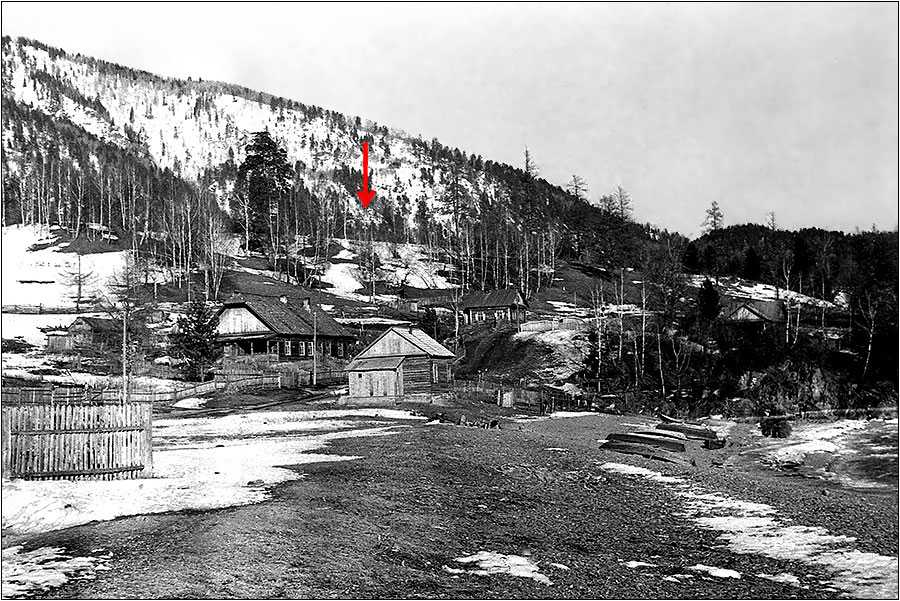

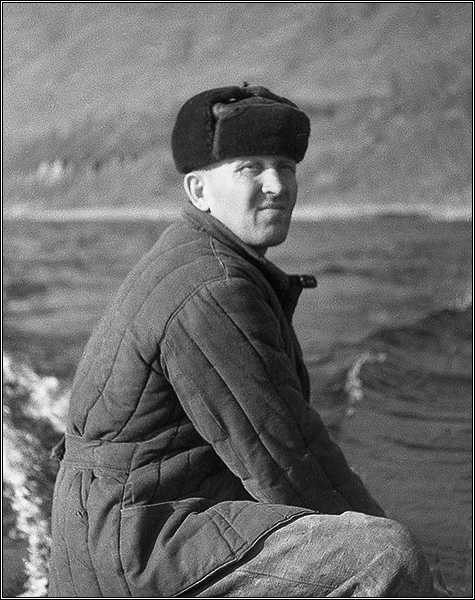

Сравните эти два снимка. Второй я скачал с Panoramio.com.  В конце июля мы совершили маршрут на вершину Тоолок, что словно стеной высится над южным берегом Телецкого озера. Заходили мы на неё из долины Чулышмана по речке Ташту (последний правый приток Чулышмана). Сначала наши ботаники собирали гербарий на конусе выноса Ташту. На заднем плане — горы у Ачелмана. Вот такой открылась нам долина Чулышмана, когда мы начали подъём.  Ташту была какого-то глиняного цвета — значит, вверху прошёл обвал, а вода вымывает глину из него и несёт в долину.  Солнце стояло почти в зените, но возле скал в тени было прохладно. Особенно там, где сочилась по ним сырость, и с камней можно было снимать большой, в рубаху, слой тёмно-зелёного, чуть колючего мха. Мы отдыхали около таких скал, скинув рюкзаки и прислонясь спинами к камням. Около ног гремела маленькими водопадиками речка Ташту. Около одного мы решили отдохнуть и сфотографироваться. Вот наш маленький отряд (слева направо) — лесник Андрей Натов, ботаник Франческа Чалидзе, автор (при шляпе!) и Ваня Коротков, уже знакомый вам ботаник.  Выбрались мы на седловину уже к вечеру. Какой вид открылся в сторону Баяса и Кыги! На седловине воды не оказалось. Андрей надеялся, что она сохранилась в ямке, где раньше всегда была, но теперь там оставалось всего ничего, на самом дне. Пришлось её оттуда аккуратно вычерпывать. Набрали лишь полкотелка грязной жижи, аккуратно процедили через платок, вышло всего по половине кружки какого-то странного чая.  Наутро мы продолжили наш маршрут.  21 сентября вместе с наблюдателем Хлобыстовым я отправился в тайгу для учёта марала на реву. Нам предстояло пройти около двадцати километров. Сначала — от берега Телецкого озера вверх по долине реки Баскон, а потом через перевал спуститься по речке Чири обратно к Телецкому озеру к кордону Чири. Отведено на этот маршрут не более четырёх дней, потому что на 25 сентября было назначено совещание с лесниками со всего Чулышмана, и мне там надо было быть обязательно.  К концу второго дня перед самым перевалом нас накрыл сильнейший снегопад. Снега сразу навалило выше колена. Сутки мы сидели на одном месте у костра, пережидая непогоду, но потом всё же решили двигаться вперёд. И тут мой наблюдатель немного подзаблудился. При переходах в горах есть одно правило. Никогда не спускаться в русла речек, потому что там всегда упрёшься либо в отвесные скалы, либо в непроходимые завалы, либо в какие-нибудь другие препятствия, которые уготовила тебе тайга. Надо идти или по террасам, прилавкам, или по водораздельным хребтикам, а если и спускаться к руслу, то только для того, чтобы пересечь речку или ручей и выйти на более удобное место. Потом постепенно стало проясниваться. Однако по заваленному снегом пихтачу идти было плоховато. Потеплело, и с веток стала валиться кухта. Отлично только чувствовал себя Аргут, моя лайка.  Осень встретилась с зимой  Наконец-то мы вышли к гриве над самым озером. По ней и спустились к Чири. Мы успели на совещание с лесниками. Вот на снимке почти весь коллектив заповедника. В центре стоит директор заповедника Василий Васильевич Криницкий.  Лесники из Коо, Кату-Ярыка, Чодро и Язулу собрались по своим кордонам. Какой отряд конников! Как у Чингисхана! Тогда я ещё не знал, что со следующей весны мне придётся прожить бок о бок с ними целый год. Об этом в следующих очерках.  Часть третья. Зимний маршрут в долине Камги.

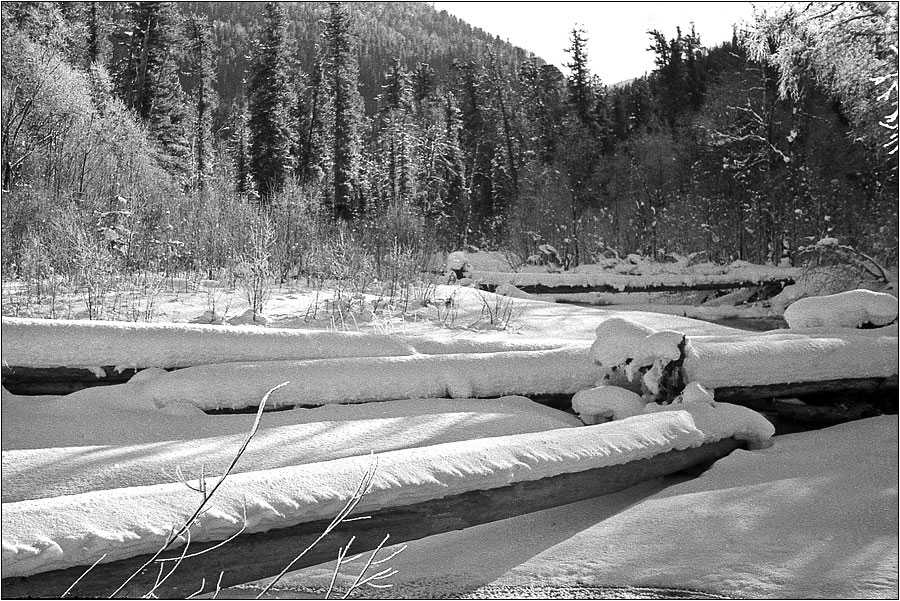

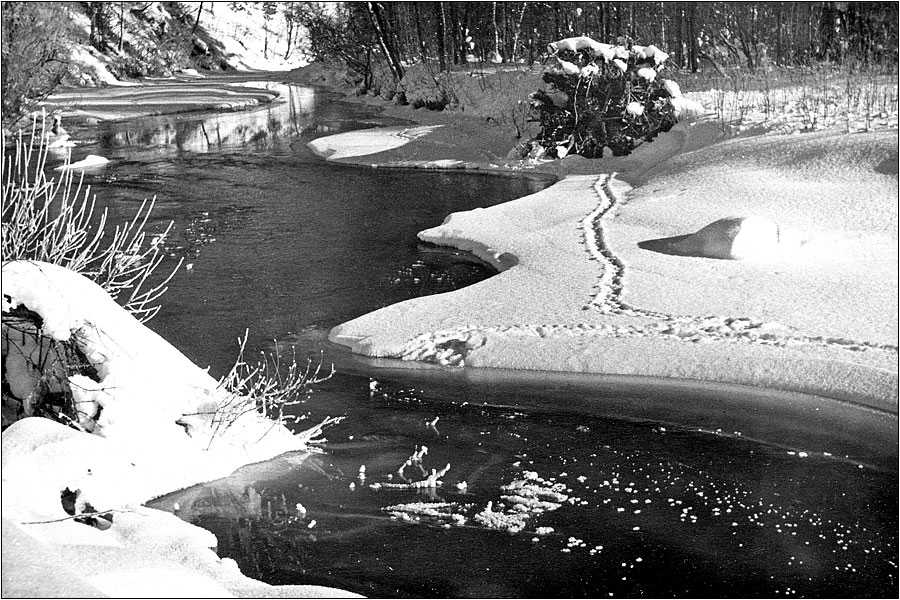

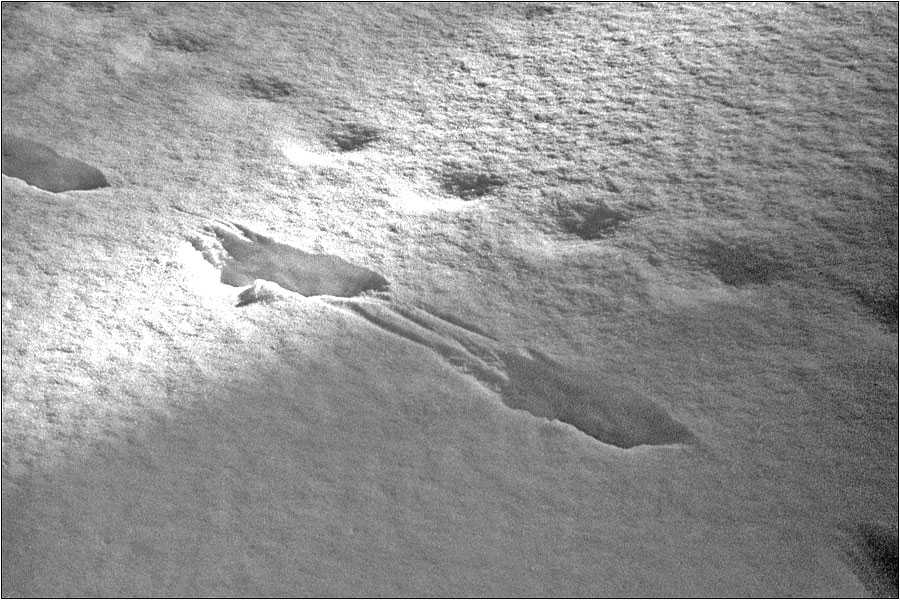

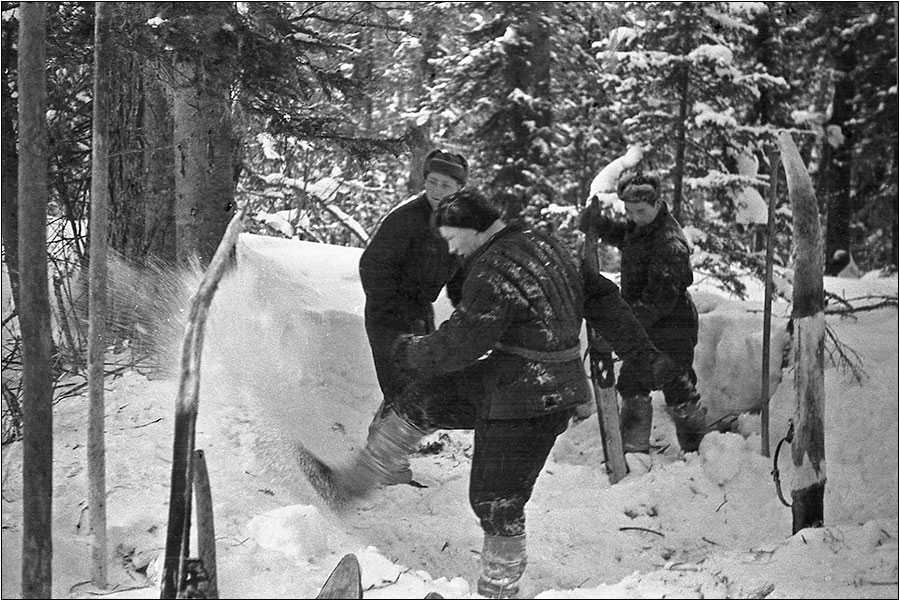

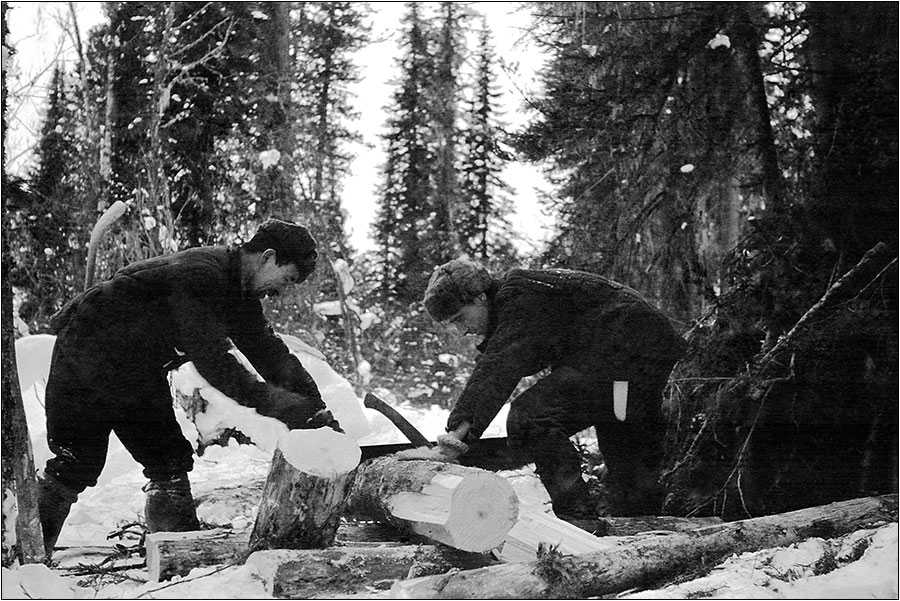

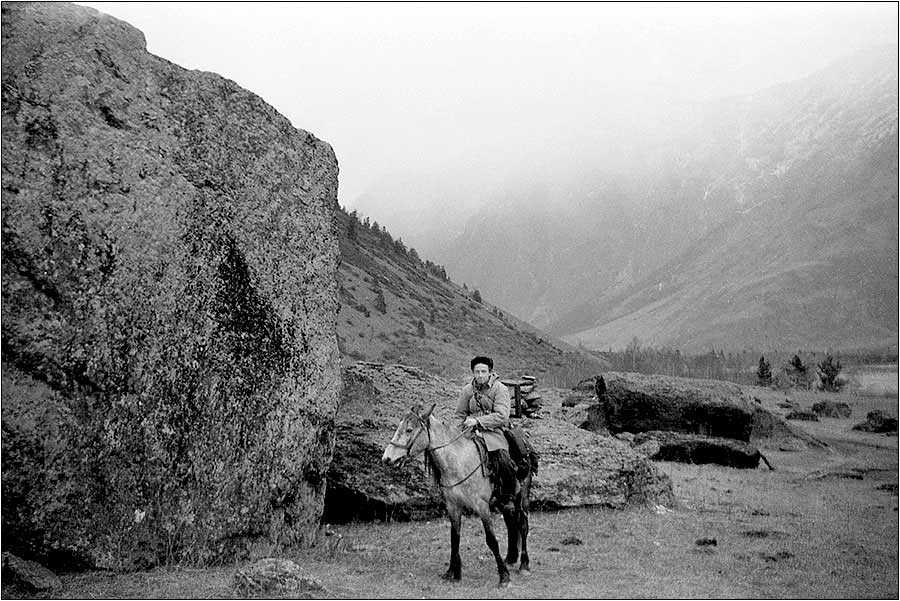

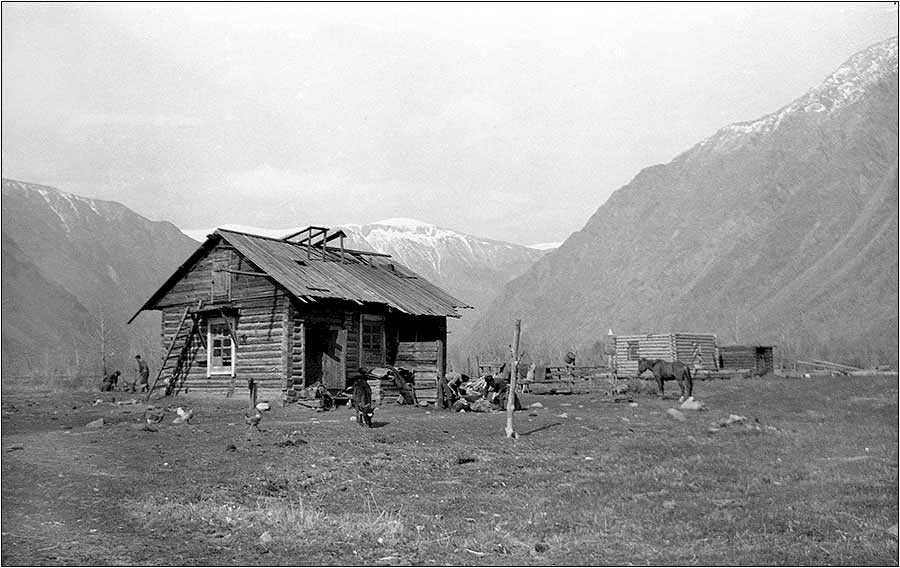

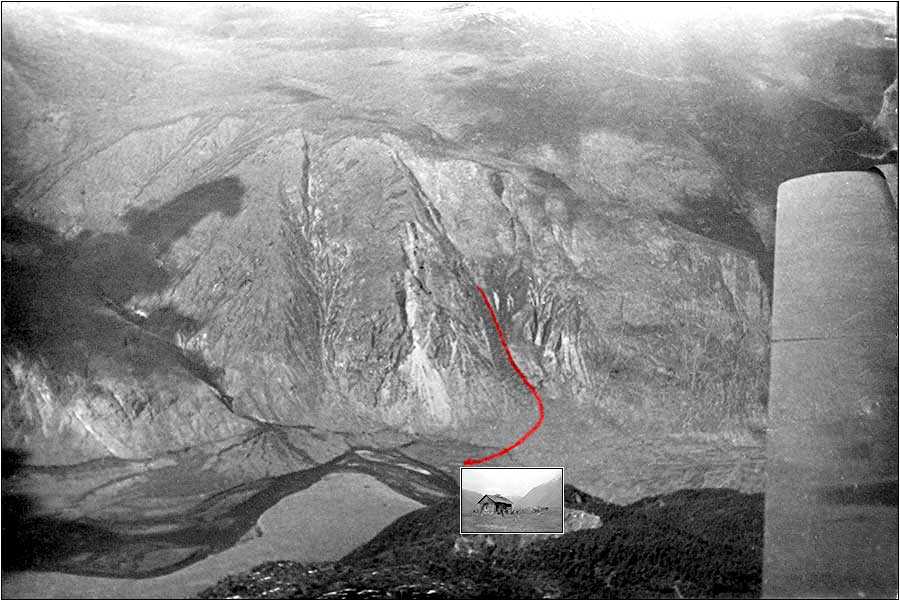

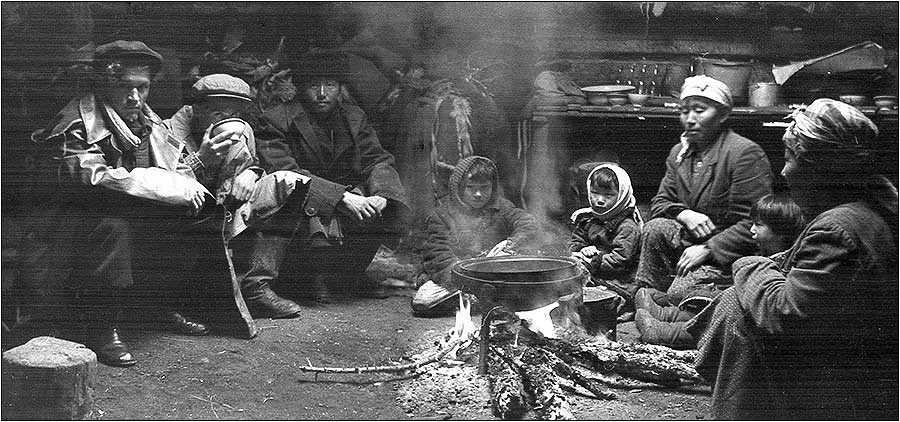

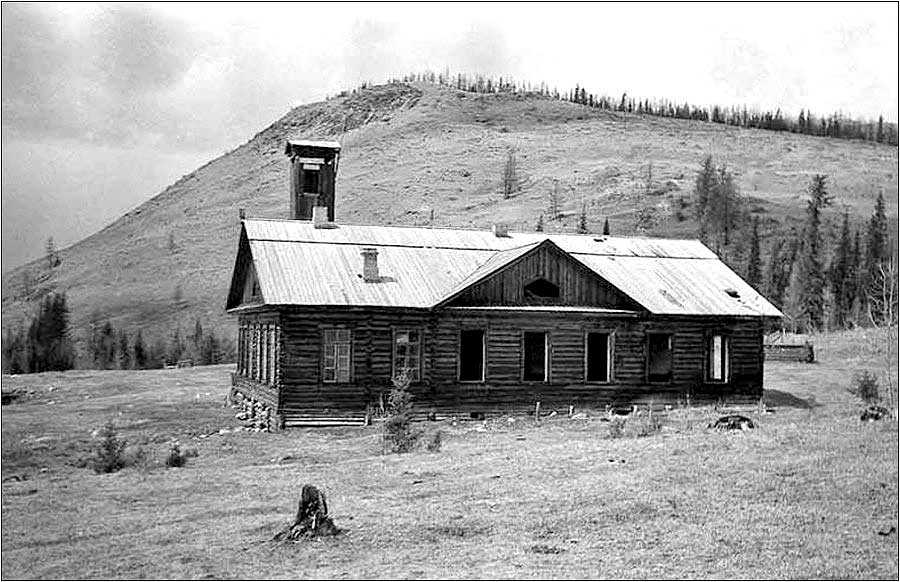

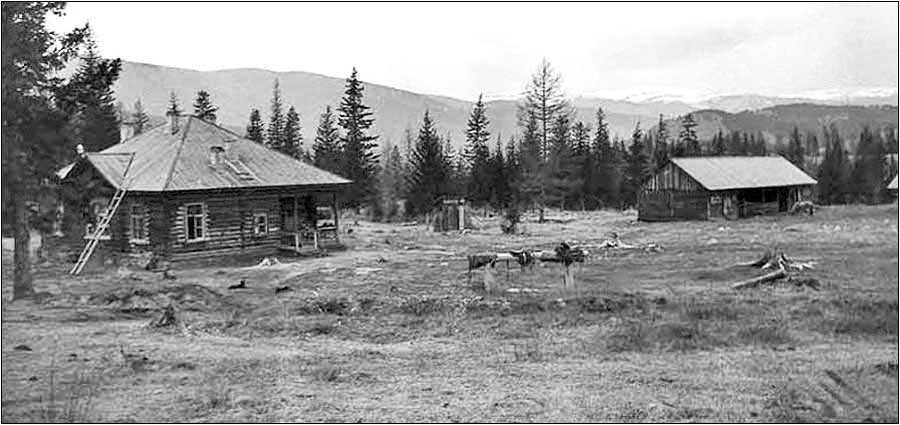

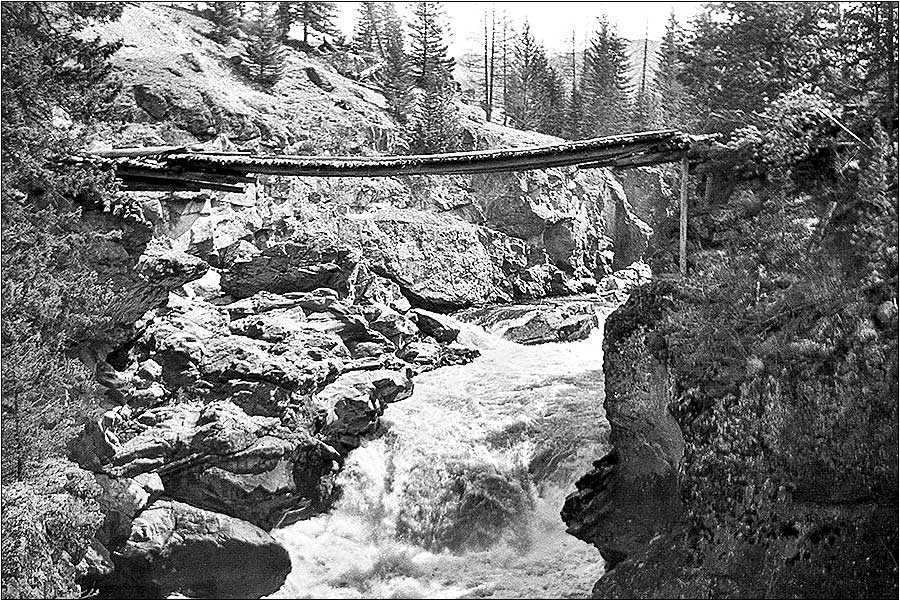

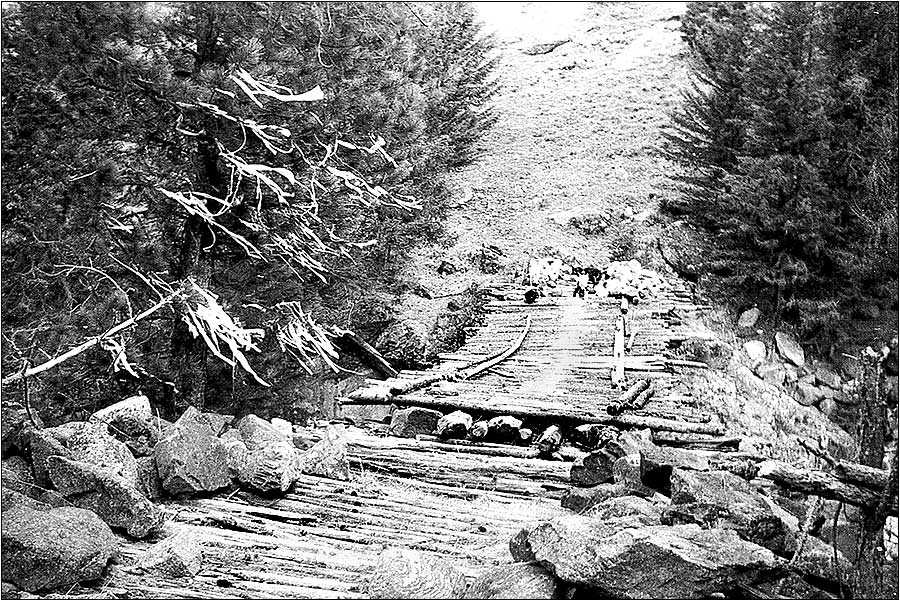

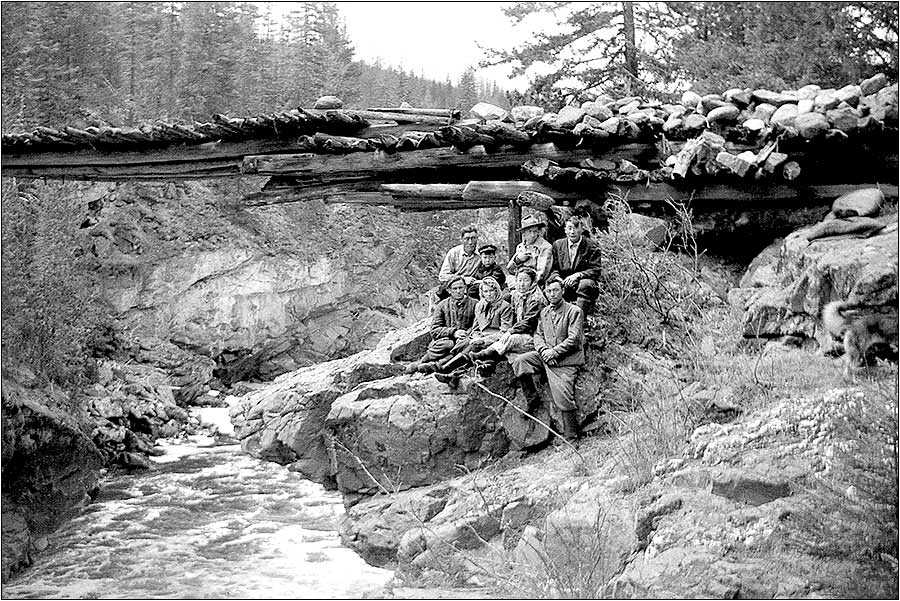

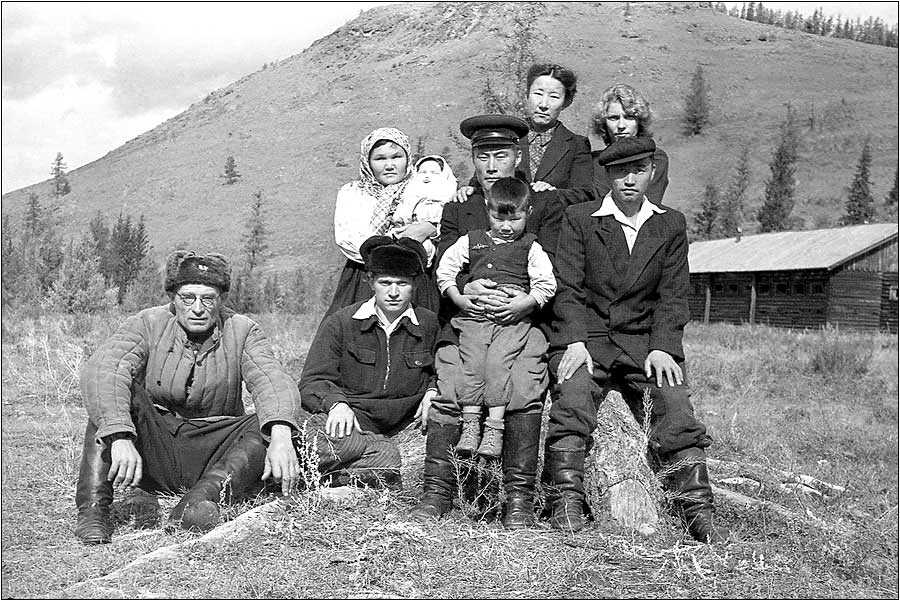

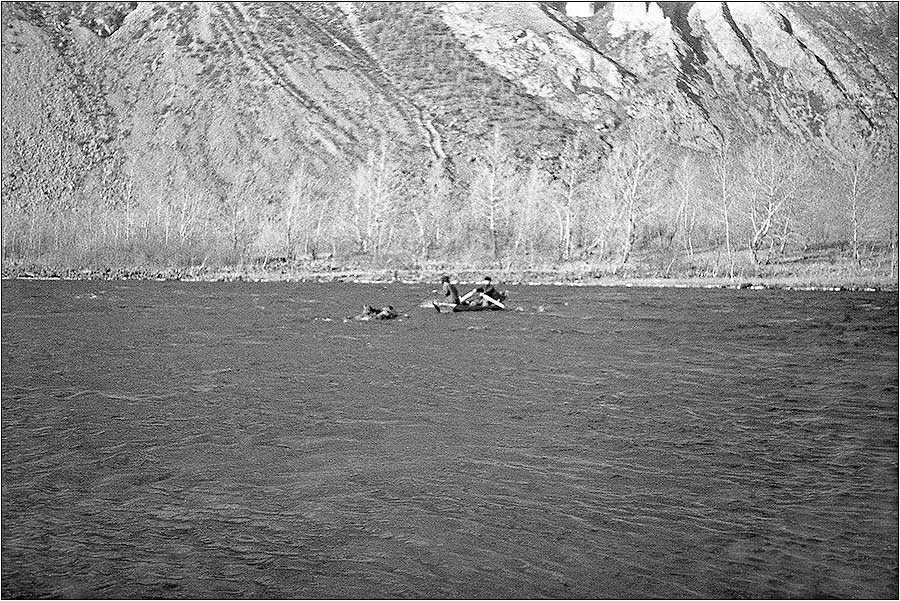

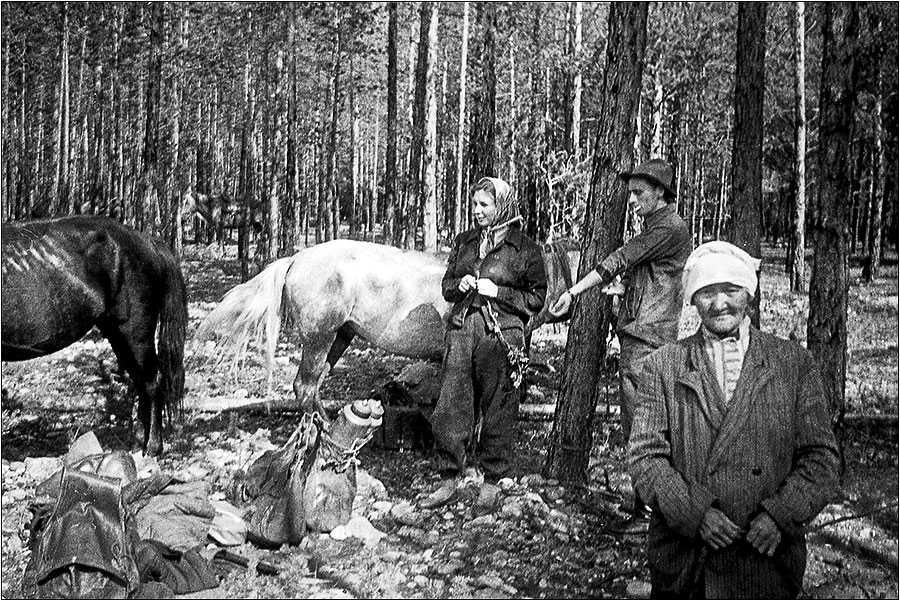

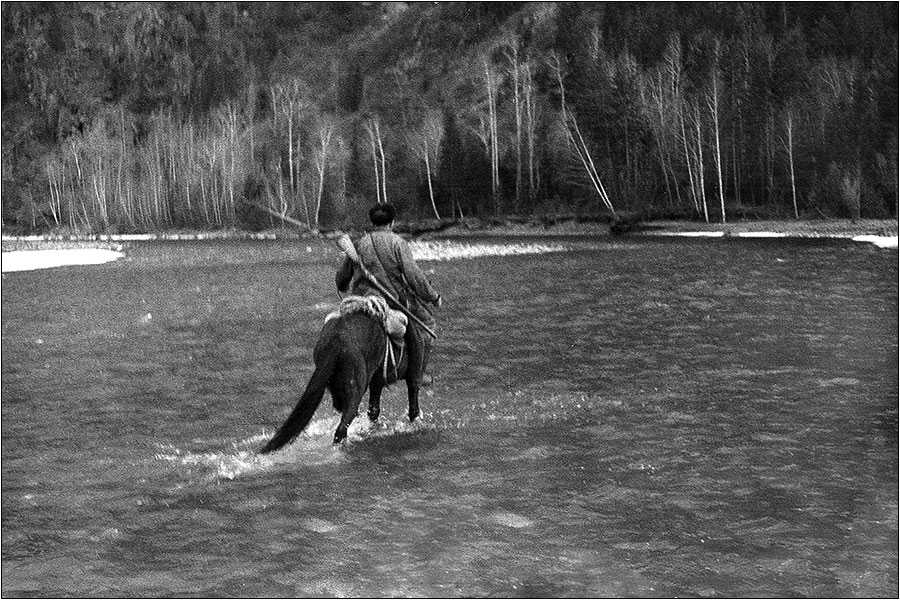

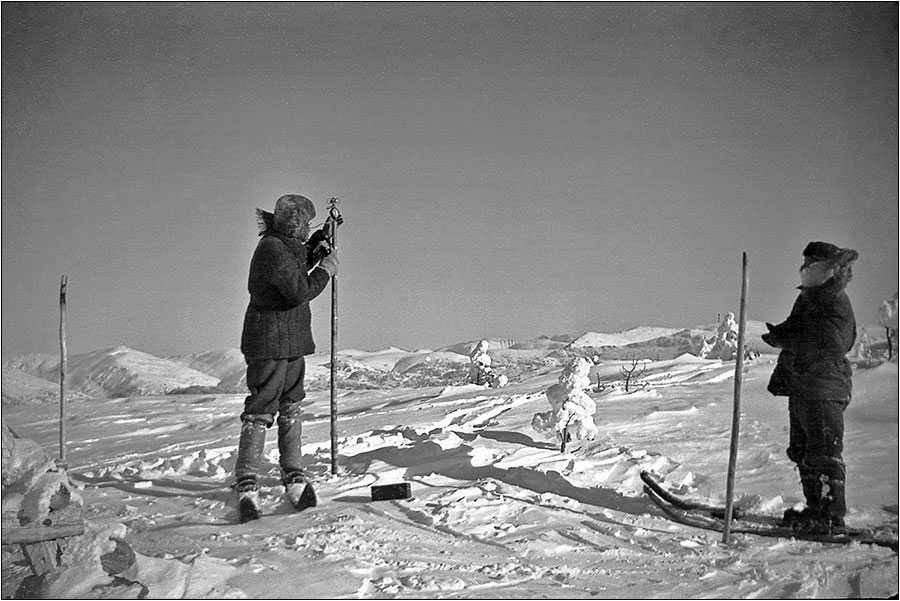

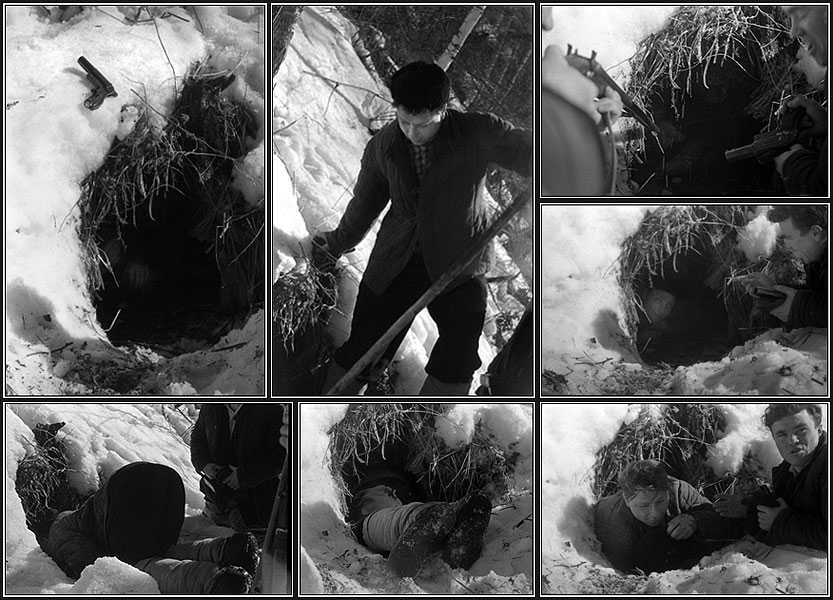

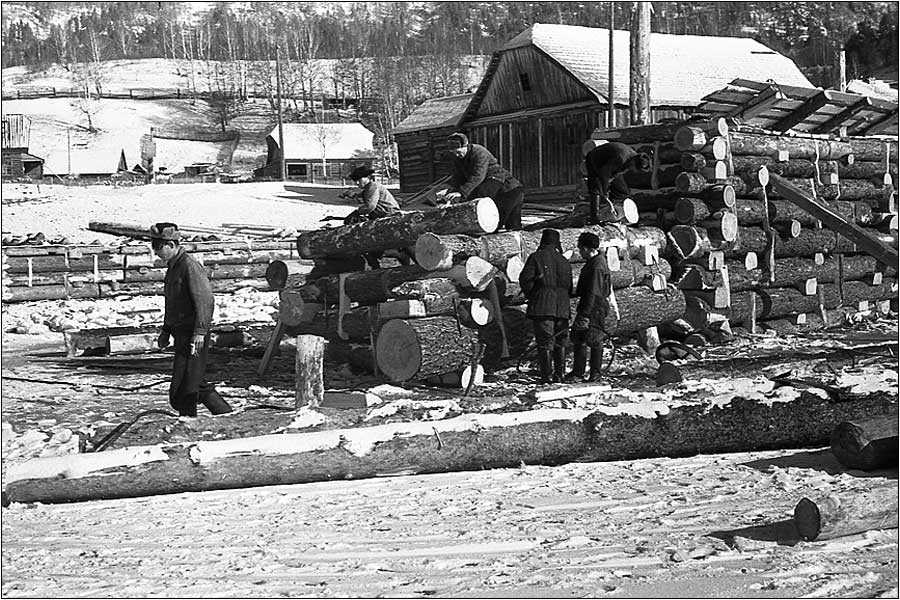

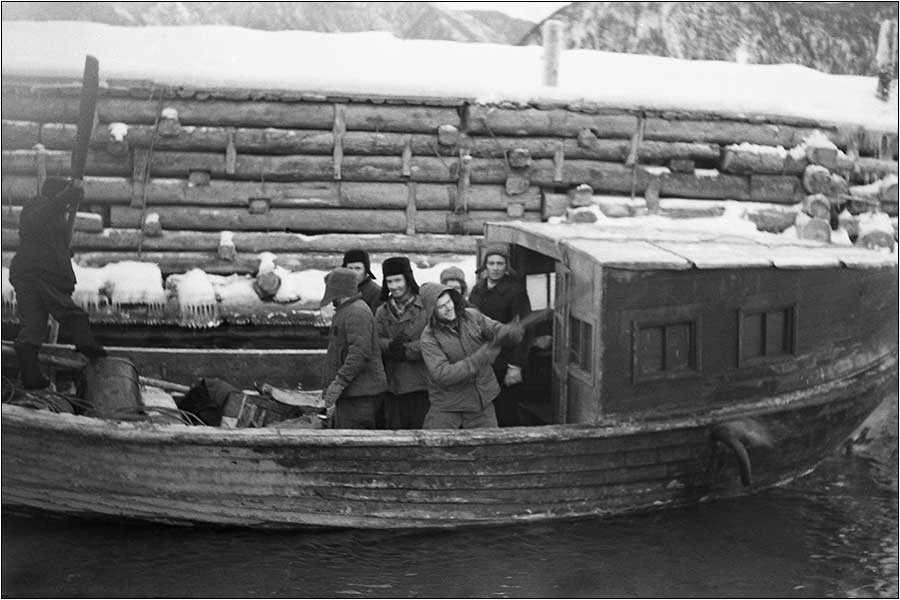

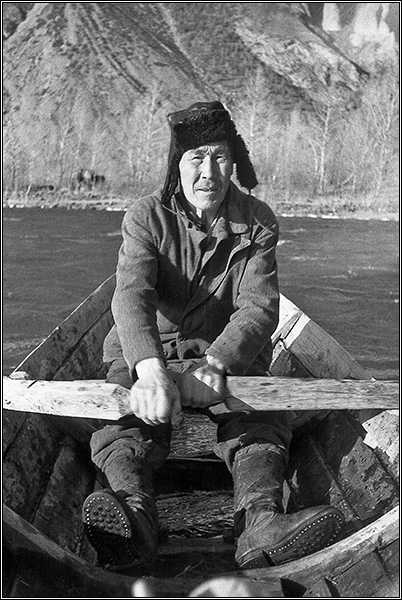

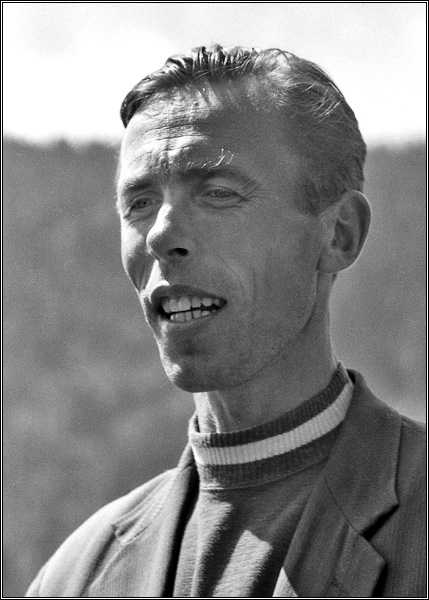

В начале следующего 1959 года мы совершили маршрут в долину реки Камги, что в северной части Телецкого озера. Там обследовали зимние стоянки маралов и места обитания соболя. Я занимался копытными, а Валера Михлин — соболем.  Это наша команда. Слева направо Валерий Михлин, ст. научный сотрудник, следующая фигура - это я, молодой, тоже cнс, дальше - Герман Кузнецов, московский школьник, после десятилетки приехавший в заповедник заработать стаж перед поступлением на биофак МГУ, который успешно закончил. Теперь он доктор биологических наук, профессор. Сидит - наш проводник алтаец-тубалар Андрей Кунделешевич Туймешев, наш Дерсу Узала. Только начался поход, как у Михлина порвалась юкса, крепление у лыжи. Андрей занят починкой.  Зимняя Камга. Она местами не замерзает даже в сильные морозы, поэтому на ветках кустов всегда иней.   Выдра прошла. Ей хорошо, когда речка не замерзает.   Снег глубок и лыжню торить трудно. Морозоустойчивая…  Снежный гриб Тут марал кормился древесными лишайниками… …и ушёл от нас огромными прыжками.  След соболя на глубоком снегу, а рядом старый след. След соболя на плотном снегу в гольцах. Там же, в гольцовой зоне, в тундре, след тундряной куропатки.  Готовим место под ночлег. Ночевать будем у костра.  Дров надо много на долгую морозную ночь.  Это мы у костра. Мы вышли из тайги к берегу озера. Камусные лыжи и каёк – наши помощники на маршруте. Часть четвёртая. По Чулышману Всё увиденное меня действительно потрясло. Целую неделю не вылезал я из фотолаборатории, и печатал, и печатал снимки. Я буквально заболел Чулышманом, как год назад заболел Телецким озером. Но, обо всём по порядку. Сопровождал меня в этой поездке лесничий Чодринского лесничества Николай Двоеглазов. Мы вышли из Яйлю на прицепе у маленькой моторки Анатолия Пыжанкина. Он вместе с Атуком Козагачевым направлялся на Кырсай рыбачить. Ну, мы к ним и прицепились. Погода была ненастная. Озеро встретило нас снегом.   Потом у нашего «буксира» мотор поломался. Моторист Анатолий пытается его завести. Атук — рулевой. Николай Двоеглазов укрылся тентом и выглядывает из-под него. Тогда мы поставили парус и километров двадцать прошли своим ходом. Перед Кырсаем низовка развела такую волну, что лодчонку нашу чуть не залило.  На следующий день мы пересели на коней. Двоеглазов около огромного обломка скалы.  Это он же проводит коня в поводу по узкой тропе над обрывом, потому что место это очень ненадёжное. Ночевали на кордоне Коо. Сруб, что виднеется на заднем плане, сложен из брёвен, которые спускали почти с самого верха долины на верёвках. В самой долине строевого леса нет. Несколько брёвен сорвались и прилетели в долину щепочками. Хорошо, что без увечий обошлось. О технике безопасности даже мыслей не было.  Это снимок Коо с самолёта. Красной линией показан путь, по которому спускали лес на строительство дома, и даже ещё выше брали, с самого верха.  Миновали Кату-Ярык и ночевали у пастухов в урочище Тайбулку, что на левом берегу и выше Кату-Ярыка по течению. Впервые тогда я попробовал настоящего алтайского чая с толканом.  Молоко закипает. Это готовят для нас алтайский чай с толканом. Это национальная еда у алтайцев — ячмень, поджаренный и перетёртый на каменной тёрке. Сначала в казане кипятят молоко. Затем его сливают и кипятят воду для чая. Когда вскипит, заваривают плиточный зелёный чай, настругивая от плитки прямо в казан. Потом уж туда заливают молоко, заправляют его толканом, кладут топлёное масло и подсаливают. Этим блюдом обязательно угощают гостя. Мы в Чодро. Лесник Юрий Бедарев и Николай Двоеглазов (выше) около водопада Теректы-юл.  Кордон Язулу. Это пограничная застава. Дома были построены пограничниками в конце 30-х годов, когда Тува была независимым государством. Кажется, сохранились до сего времени.   А вот и знаменитый Чёртов мост!  Так он выглядит с правого берега Чулышмана. Слева по алтайскому обычаю понавешаны тряпочки, потому что перейти по мосту на ту сторону страшновато. Уж больно он ветхим тогда выглядел. Однако он висит (именно висит!) и посейчас.  Коллектив Язулинского лесничества около моста. Кстати, на снимке хорошо видно, как устроен мост.  А вот тот же самый коллектив, но только крупным планом. Я запомнил по именам и фамилиям только мужскую половину. Слева направо: Андрей Иванович Черкасов, Юрий Бедарев, Максим Тадышев, Морложоков.  Когда на обратном пути мы подъехали к кордону Коо, выяснилось, что вода в Чулышмане поднялась. Там, где неделю назад конь спокойно шёл вброд, надо было переправляться на лодке. Расседлали лошадей и — вплавь. Благо, что алтайские кони привычны к этому.  А когда переправили коней, лесник Глеб Никифорович Андадиков забрал сёдла и арчимаки, перемётные сумы, ну и меня, конечно. Уже спустя несколько дней после того, как я с мозолями на известном месте, которые получаются от долгой и непривычной езды верхом, вернулся из поездки, директор показал мне проект приказа. Через десять минут после этого я поставил около слов «назначить начальником Чулышманского отдела заповедника с окладом 1000 рублей в месяц» свою подпись, которая, конечно же, означала моё полное согласие с таким великолепным приказом. Об этом в следующем очерке.

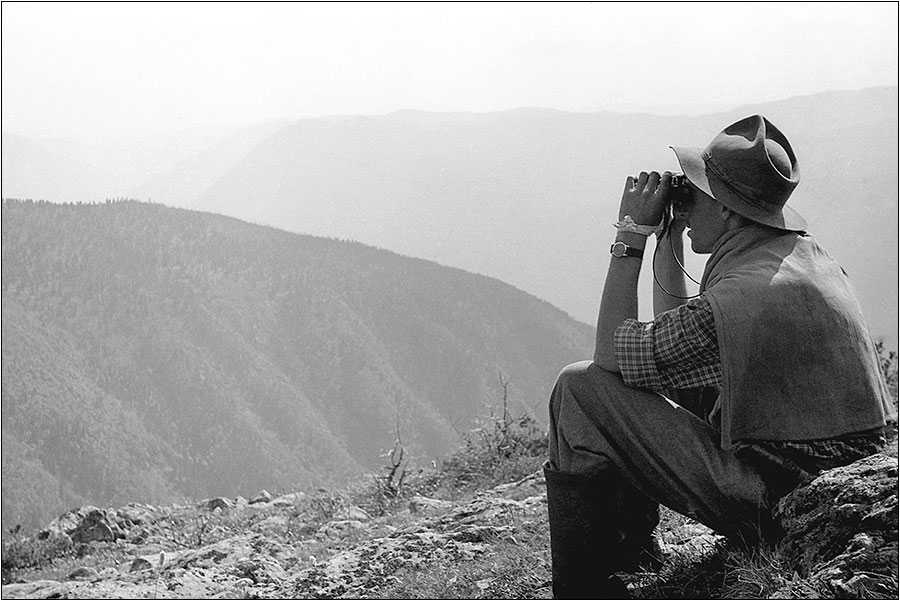

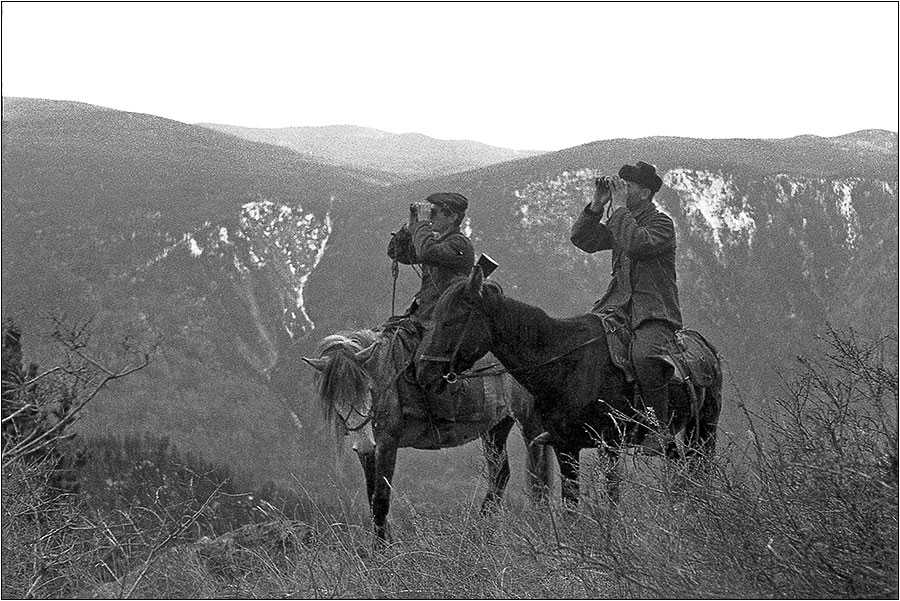

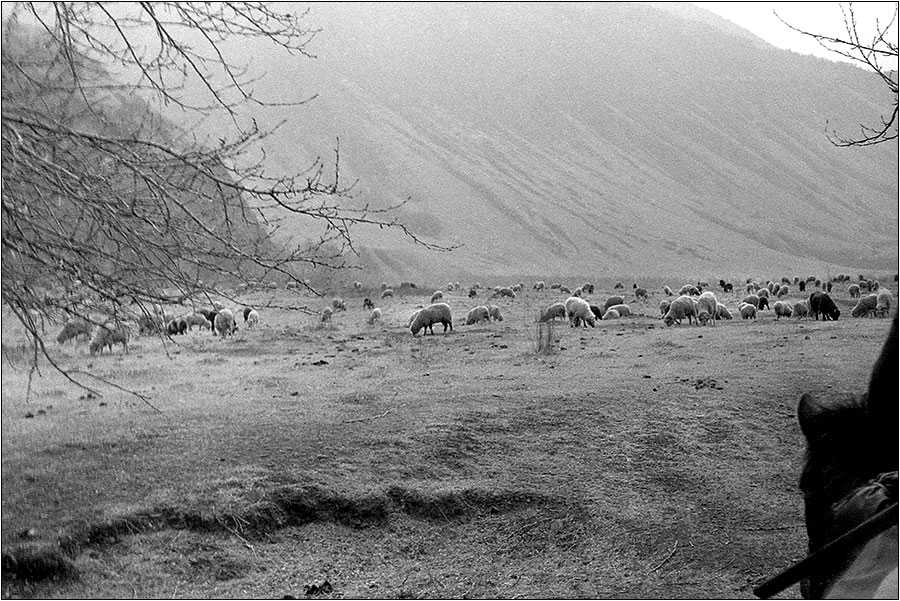

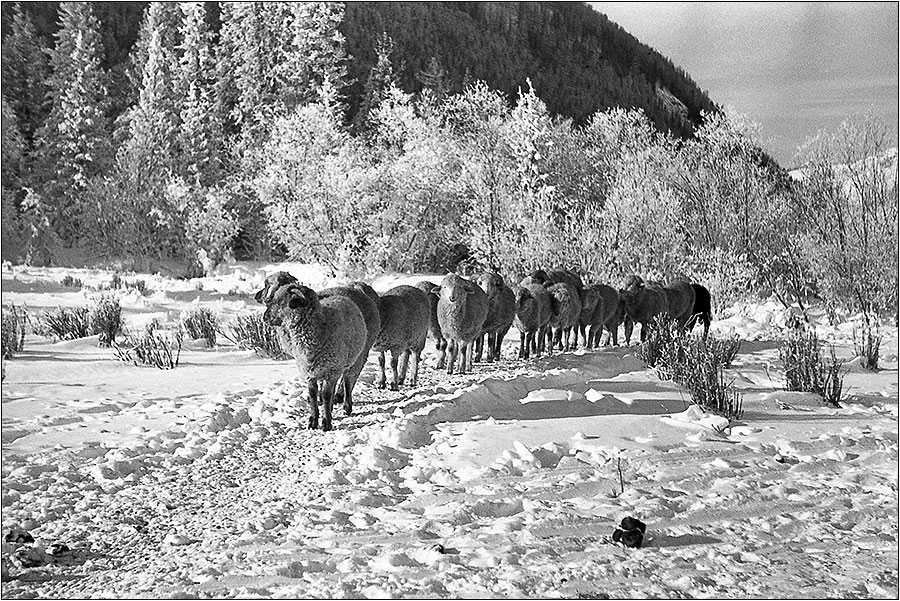

Июль 1959 года. Я — начальник Чулышманского отдела Алтайского заповедника. Много пришлось ездить верхом. По горным верховым, а часто и по звериным тропам, по бурным чулышманским перекатам и струящимся осыпям-курумам с грохочущими камнями, болотистой высокогорной тайгой между пихт, елей и кедров, по-над полукилометровыми обрывами, во все времена года, шагом, рысью и галопом я проехал на своём верном Чалке, как я уже говорил, более двух тысяч километров.  В Чодро! Миновали кордон Коо. С нами и мой верный Аргут. Столбы справа – это телефонная линия из Улагана в Балыкчу.  Инек-кечу (Коровий брод). Это Юра Бедарев. Рыжка (кличка коня) борется с течением.  Отдых после подъёма из Чодро к Улагану. Справа налево: местная целительница бабушка Акчина, автор, главврач улаганской больницы Вера Доровских. После её визита в Чодро у нас был организован фельдшерский пункт и появилась медсестра. А из перемётных сум торчат баллоны от огнетушителей. В них мы возили керосин для освещения жилья своего. Электричества в Чодро не было тогда. Может быть, сейчас есть?  На тропе к Язулу. На заднем плане вершина Теты-коль.  На этой тропе Аргут облаял барсука. Вообще это был настоящий, зверовой пёс. Полутора лет от роду он в одиночку держал взрослого медведя.  На снимке мой ровесник Юрий Бедарев, окончивший всего три класса колхозной школы-интерната, охотник и таёжник от Бога, который учил меня проводить вьючного коня по узкой, в письменный стол, тропе над стометровым обрывом, перебродить верхом стремительные горные речки, когда копыта коня скользят по камням на дне, а ты еле удерживаешься в седле.  Это верхняя часть тропы на Кату-Ярыке. Тогда были откопаны всего два поворота серпантина пограничниками. Теперь здесь едут форды и тойоты, уазики да родные лады.  Обо на перевале Баханду, что на тропе из Язулу на Саратан. Водораздел Чулышмана и Башкауса.  Юрий Бедврев и Геннадий Гладков обозревают горы. Постановочный кадр в духе тех соцвремён.  Колхозные овечки. Бывало, заедешь на стоянку к пастухам, а тебе принесут пиалу холодного айрана. И спешиваться не надо! Красота! Или чаем с толканом напоят. Айран — это сквашенное в специальном кожаном мешке молоко, немного хмельное. Мешок этот называется «архыт», «аркыт» или «аргут». Я уже говорил, что толкан — это поджаренный и перетёртый на каменной тёрке ячмень. Чай (зелёный плиточный) с толканом и маслом, немного подсоленный — сытное и бодрящее кушанье.  И опять по перекатам. На этот раз по мелкому.  Спуск в Чодро. Сам кордон расположен левее и его не видно. Справа видны огороды, которые заливает речка Аксу. Снимок сделан в конце мая. На снимке хорошо видно просеку. Это телефонная линия, ответвление в Чодро от линии Улаган-Язулу. На самом первом снимке в очерке видны телефонные столбы, которые идут от Балыкчи на Улаган. Вообще по Чулышманской долине было всего три телефонных точки — Балыкча, Коо и Язулу. Ну, ещё, конечно, Балыктыюл в долине реки Большой Улаган. К ним и прибавился в 1960 году телефон в Чодро. Больших трудов стоило уговорить районные власти на такое. Над самым обрывом, в верхнем конце просеки, видна конная тропа на Улаган. В верхней её части кони отдыхали после длинного подъёма из долины. Это место на снимке с бабушкой Акчиной.  Чодринская котловина с заповедной стороны. Далеко внизу видны чистые места, которые переходят слева в посадочную площадку для самолётов. Летали туда и спецрейсы! Там же бывшая погранзастава, где зимовали пастухи со своими овечками. Снимок сделан с границы заповедника. Многие считают, что границей заповедника в Чулышманской долине считается правый берегу Чулышмана. На самом же деле граница проходит по краю каньона в тайге. Она ломаной линией обходит пастушьи стоянки в Кату-Ярыке, Оору, Чодро, на Нижнем Кулаше и Язулу. В сентябре-октябре 1959 года мы восстанавливали её с геодезистами. Прорубали визиры и ставили межевые знаки, столбы с государственным клеймом. Встреча в тайге. Фото геолога А. Музиса. Какая постановка! Хотя освещение поставлено неплохо — свет отражается от палатки. На снимке автор (верхом и с карабином!) приветствует геолога Евгения Девяткина (с молотком и полевой сумкой через плечо). Всё на месте! Всё, как положено быть! В тот сезон геологи работали в районе Чодро.  Конец сезона. За геологами пришёл борт.  И не один самолёт, а сразу два.  Геологи спешно сворачивают лагерь.  Прощай, Чодро! Через год мне пришлось лететь в Чодро на таком же АН-2. Радиостанцию мощную забрасывали. Под крылом долина Чульчи. Геологи улетели, а нам предстояла долгая зима в Чодро. Часть шестая. Зима в Чодро. Надо было ездить и в Улаган за зарплатой и продуктами примерно раз в месяц. Помогали и колхозникам овечек кормить. Вторая половина зимы выдалась многоснежная, а сена у пастухов было мало. Вот и пришлось подкармливать овечек пихтовой хвоей. Много её тогда нарубили. Ну, ещё всякие другие заботы вроде поохотиться и порыбачить. С охраной границ было проще — зимой в заповедник просто не было возможности попасть. Примерно вот так и текла наша жизнь.  В Чодро гости приехали. Районное начальство. Первый слева — председатель балыктыюльского колхоза-миллионера Арсентий Васильевич Санаа. Санаа по-алтайски значит мысль, ум. Как с такой фамилией не стать руководителем такого колхоза! Бригадир того же колхоза Кирилл Тадышев. Хотел подарить мне красавца иноходца игреневой масти, рыжий с белой гривой и хвостом. Какой был красавец!  Морозище, а овечкам хоть бы что!  Сено коням везут.  Юра Бедарев высматривает хариусов подо льдом. Немного всё же поймали!  Шавла зимой на замерзает даже в очень сильные морозы.  Мы отправились обследовать маральи зимние стоянки в Шавле.  В гольцах. Мороз тогда был за -30°C, а ветер — с лыжни сносило.  Возвращаемся. Это Юра Бедарев. Вот был лыжный экстремал! Не хуже нынешних.  И такое бывало! Это я не устоял на лыжне и зарылся. Склон на заднем плане весь истоптан маралами. При создании «третьего» заповедника в 1968 году эта территория была отдана колхозу. Теперь там овечки да козы. Да ещё и маралов, вероятно, бьют!  В Улаган за продуктами. Отдыхаем после длинного подъёма из Чодро.  Это уже улаганская сторона. Вдали уже видна вершина Большого Улагана.  На подходах к Улагану. Где-то недалеко от Пазырыкских курганов.  Обратно с грузом. Мороз в то утро был тоже силён. Заснеженная протока Чулышмана. Горностай тащил какую-то добычу. Заяц-беляк проскакал по глубокому снегу.  Зайцы-беляки натоптали тропу, по которой можно было ходить, почти не проваливаясь. Местный житель, абориген Гришка Андадиков. Очень весёлый мальчик.  Это Аргут. Лучшей собаки у меня потом не было! Вид из моего окна. Летним вечером от этой скалы веяло теплом, так она раскалялась за солнечный день! А зимой от него тянуло морозом. Вторых рам не было. А в марте меня отозвали в Яйлю. Снова я стал научным сотрудником, и начался последний год жизни «второго» заповедника. Однако мы ещё об этом не знали, и ничто этого не предвещало… Часть седьмая. Последний год После Чодро я, как говорится, снова влился в состав научного отдела. Надо сказать, что к этому году заповедник окреп и начал особенно быстро развиваться. Основной работой заповедника были, конечно, охрана территории и научные исследования. В 1960 году по всем сибирским заповедникам были введены так называемые фронтальные темы по изучению природного комплекса по единым темам и по единым программам и методикам. В Алтайском заповеднике почти все силы были брошены на изучение состояния кедровых лесов. Для сибирских заповедников это более чем актуальная тема. Мне же была поручена тема по соболю. К этому времени штат научного отдела подрос. Научных сотрудников стало 10, да ещё лаборанты. И народ всё был молодой, каждому было ещё далеко до 30 годков. Мы были полны энтузиазма. Никто тогда не мог подумать, что заповедник будет вскорости ликвидирован. Вот как это всё было. На январском Пленуме ЦК КПСС первый секретарь ЦК Н.С. Хрущёв произнёс речь, в которой ни с того ни с сего прошёлся своим властным кулаком по заповедникам. Вот этот кусок его выступления. «И еще об одном. Очень много создается всюду заповедников. Я видел, да и вы, наверное, видели кинокартину о заповеднике в Горном Алтае. Картина очень хорошо сделана. Там показано, как пышущий здоровьем человек, вероятно, ученый, — если заповедник, то там все ученые (Веселое оживление в зале)... лежит на камне и наблюдает в бинокль, как белка грызет орехи. Потом он перемещает бинокль и смотрит, как идет медведь. Что это за заповедник? Это заповедник для тех, кто там живет. Они пасутся там, пасутся лучше, чем медведи и белки. Ведь если бы этих людей не было, белка все равно грызла бы орехи. Ей-то безразлично, есть там ученый или его там нет. Но разница в том, что она грызет теперь орехи под наблюдением ученого, а ученый за это деньги получает, и хорошие деньги (Веселое оживление в зале). Что такое заповедник? Это богатство народное, которое надо сохранять. Но у нас нередко бывает так, что заповедниками объявляются такие места, которые не представляют никакой серьезной ценности. Надо навести порядок в этом деле. Заповедники должны быть там, где необходимо сохранять ценные уголки природы, вести там действительно научные наблюдения. Такие заповедники, представляющие научную и государственную ценность, у нас, конечно, есть. Но значительная часть теперешних заповедников — это надуманное дело. Что произойдет в лесах, если там не будет заповедников? Ничего. Природу надо, конечно, беречь, охранять, но не путем создания заповедников с большим штатом обслуживающих их людей». Подробности можно посмотреть здесь http://ecoethics.ru/old/b61/60.html И закрутилась машина!!! Буквально на следующий день в заповедник прибыл специальный корреспондент областной газеты «Алтайдын Чолмоны» («Звезда Алтая»). Каково же было его удивление, когда он увидел сплочённый коллектив, который занимается нужным делом. Тогда мы даже готовили очередной выпуск Трудов. К чести его надо сказать, что разгромная, как предполагалось, статья им так и не была написана. К великому сожалению, фамилию его я не запомнил. А надо бы было. Ведь в ту пору это был мужественный поступок. Однако очень многие центральные издания «поддержали» Хрущёва. Иначе и быть не могло. Мы продолжали работать — надо же было себя чем-то занять.  Близится весна. В ясную погоду долина озера по утрам наполняется влажной дымкой. Лёд начинает лопаться. Бывает слышно, как рвётся щель и летит от Камги к Юрге (на снимке слева направо) со звуком и скоростью реактивного самолёта. Там говорят тогда: «Шшель пошла!»  Посёлок живёт своей жизнью. Вот кто-то повёз большие весы в магазин. Муку что ли собрались вешать?  Горючку везут из Артыбаша. По последнему льду надо поторапливаться.  Весной Яйлю выглядит, конечно, не так, как летом или осенью. Особенно в пасмурную погоду. Но на этом снимке есть красная стрелка. Она показывает место, где зоолог Валерий Михлин, наблюдая за природой, присел отдохнуть прямо на берлогу, а в ней был медведь. Всё обошлось — медведь оказался не агрессивным, а Валера удрал.  А на следующий день мы отправились добывать этого зверя, хотя ни один из нас на медведя никогда не ходил, а тем более на берлоге. К счастью, медведь успел удрать, а мы по очереди обследовали мишкино зимнее жилище. Там было на удивление просторно и сухо, а ещё пахло зверем. Главное действующее лица, конечно же, сам Михлин. Он шестом стареется вытурить медведя из берлоги. С ракетницей — помлесничего Ильгам Игтисамов.  Везут лес на строительство дамбы.  Строят дамбу из здоровенных брёвен.  Вот какая она получилась.  Это яйлинские лесники устроили небольшой перекур. Каждого из них я помню поимённо, со многими ходил в тайгу. Увы, «иных уж нет, а те далече».  Декабрь 1960 года. Дамба защищает от яростных верховок заповедницкий флот. Эта «дори» была доставлена на Телецкое аж с архангельских верфей. Она прекрасно противостояла самой большой волне и очень нас выручала.  Вообще в 1960 году в заповеднике появилось много новой техники. Например, этот быстроходный катер.  Паром на реке Лебедь около Турочака в большую воду. Здесь теперь прекрасный мост.  Берег в Артыбаше. Грузят стройматериалы на «дори».  Это посадки кедра, заложенные весной 1960 года.  Зоологи занимаются развешиванием синичников для определения плотности популяции птиц-дуплогнёздников.

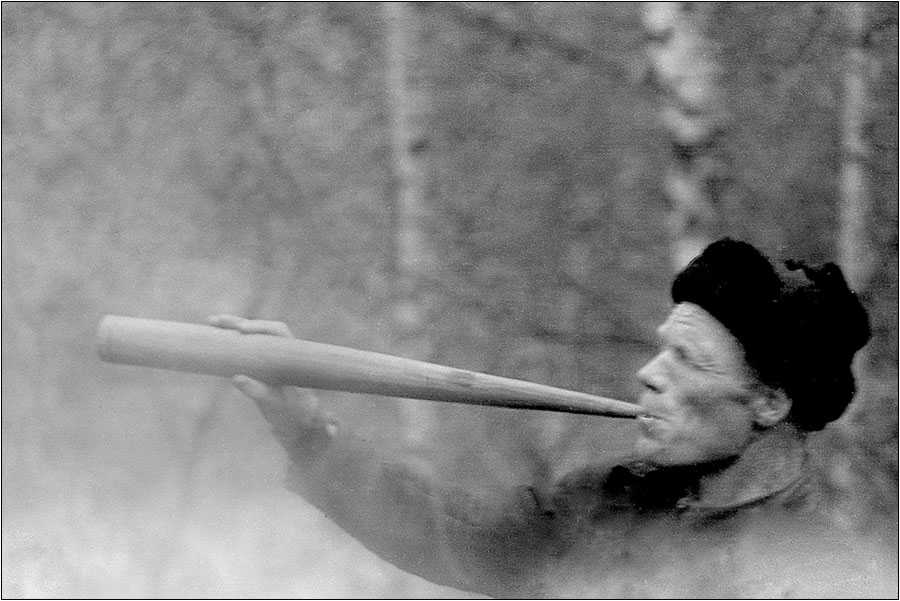

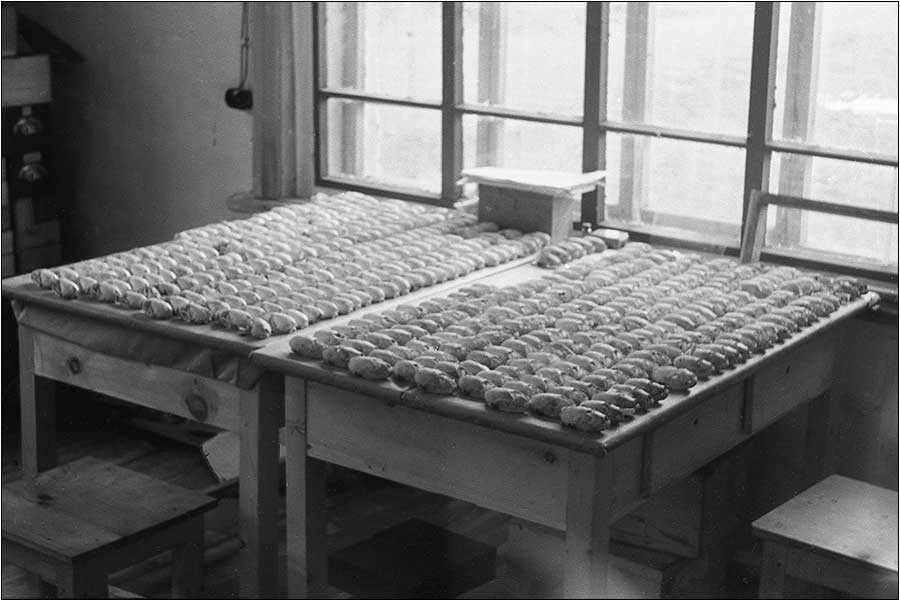

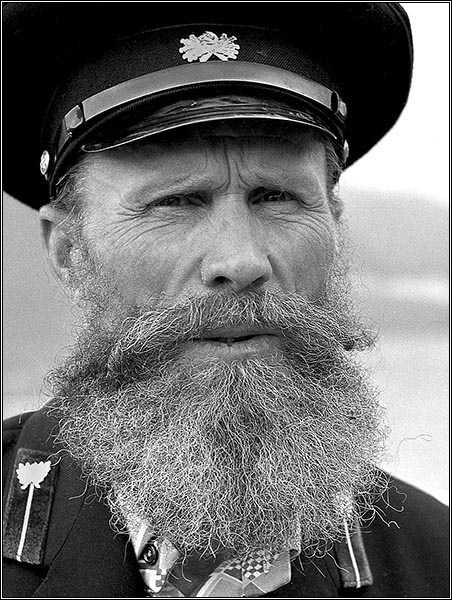

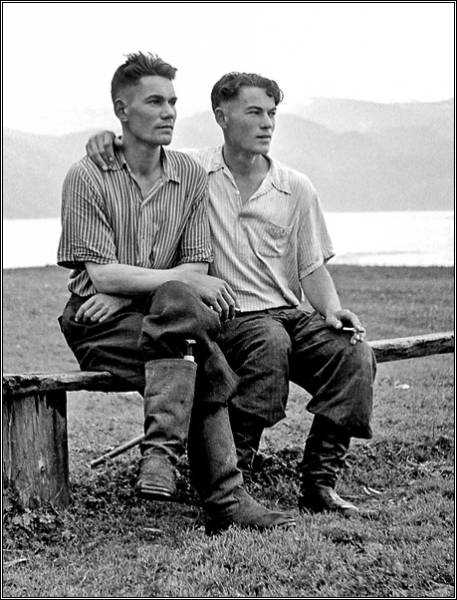

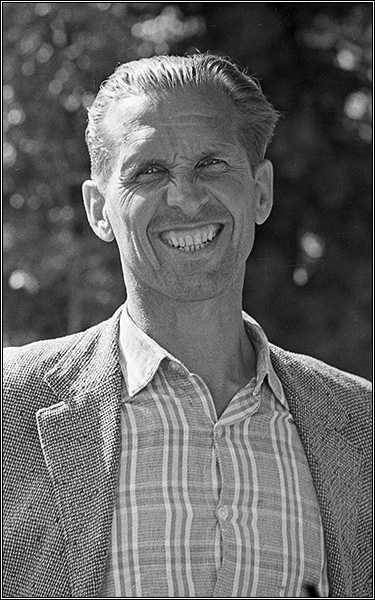

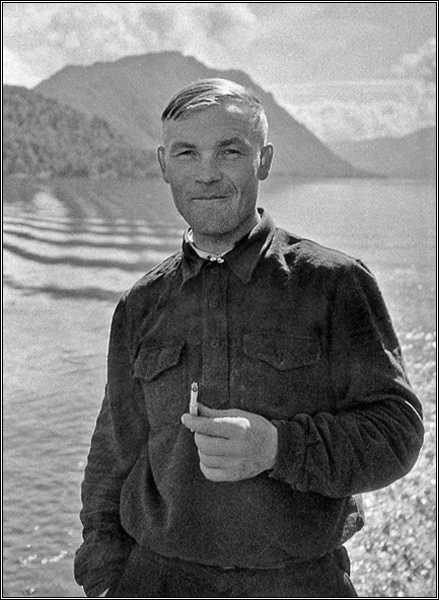

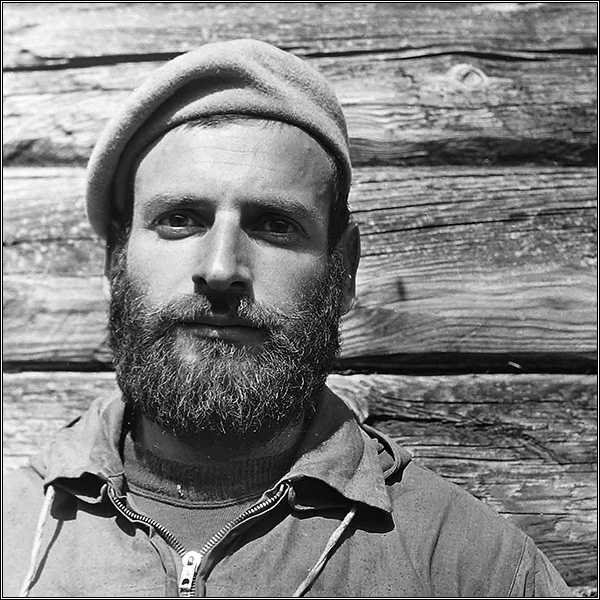

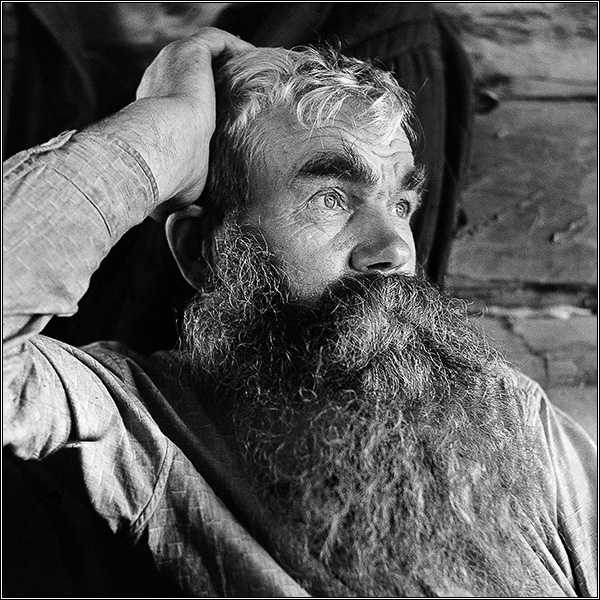

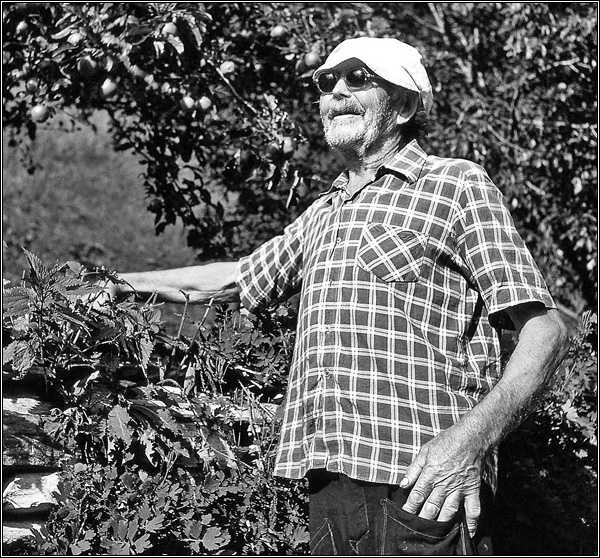

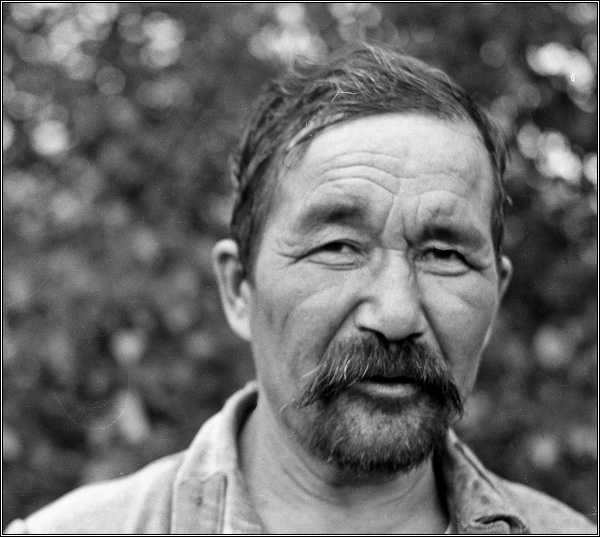

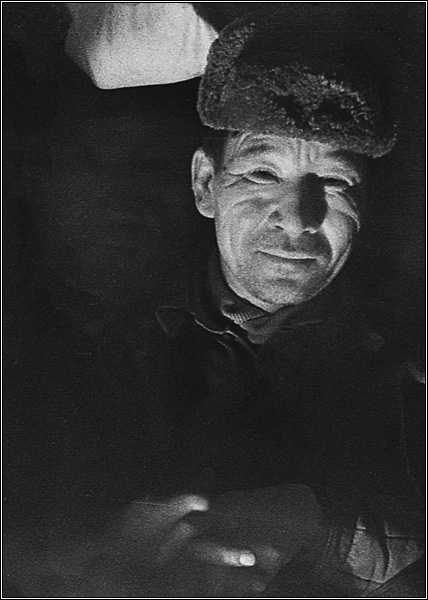

Орнитолог Виктор Воробьёв приколачивает синичник.  Это коллекция соболиных черепов. В сезон 1960-1961 гг. заповедник закупал у охотников-промысловиков соболиные тушки. Я тогда вёл тему по соболю. Удалось обработать более 500 и определить половой и возрастной состав популяции и многое другое. Всё это мы делали, уже зная, что заповедник будет ликвидирован. Видимо, всё катилось по инерции к своему концу.  А в начале мая на озере стоит порой небывалая тишина. Сияет нежаркое солнышко, а по спокойной глади ползёт далёкая моторка, оставляя за собой след, словно жук-дровосек распустил свои усы.

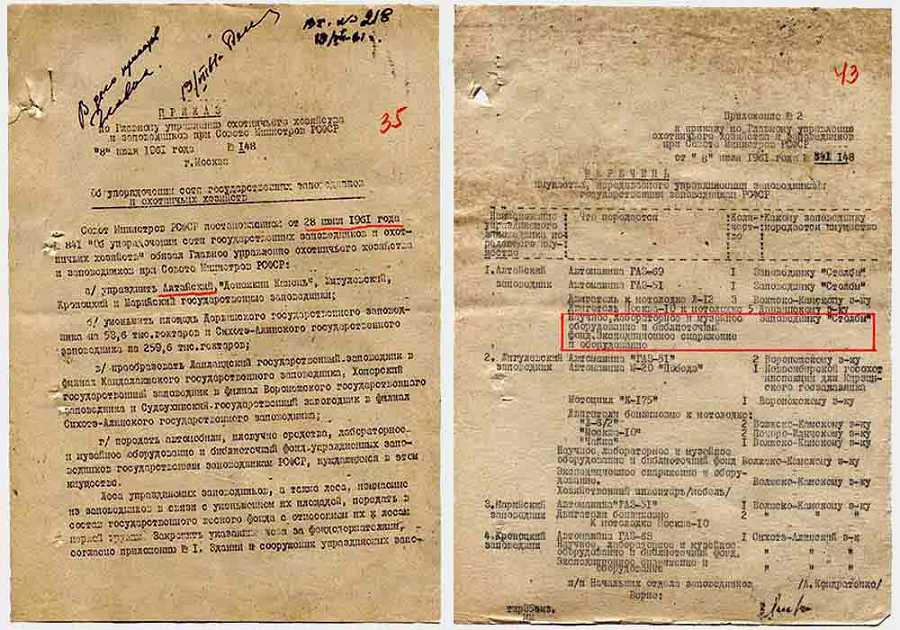

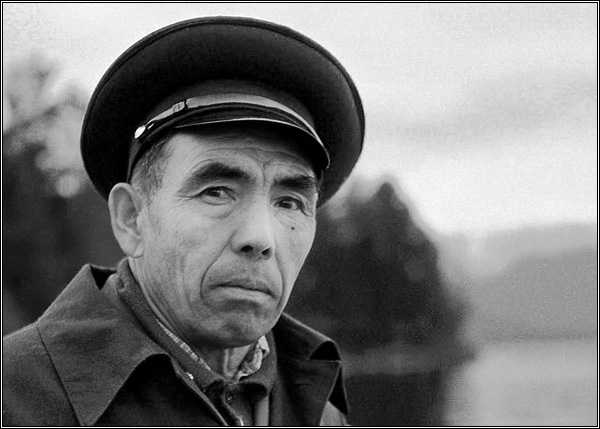

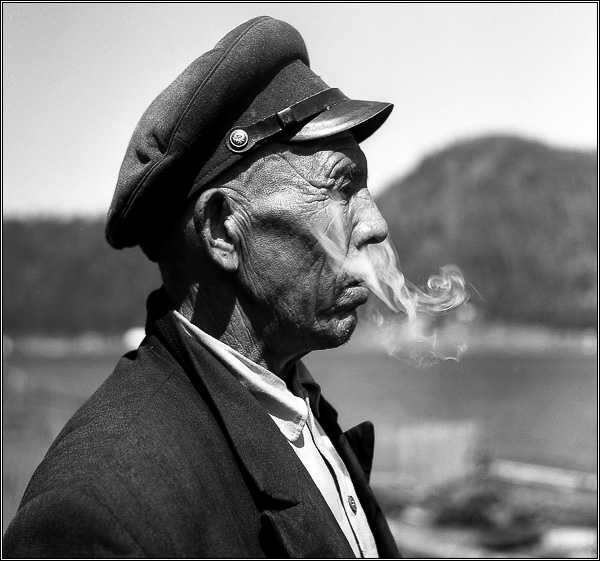

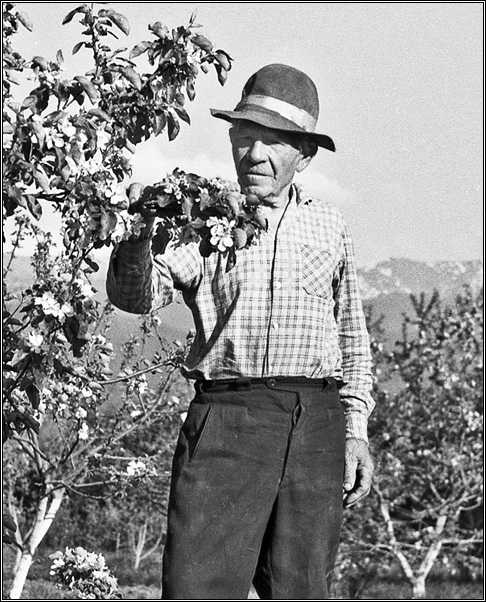

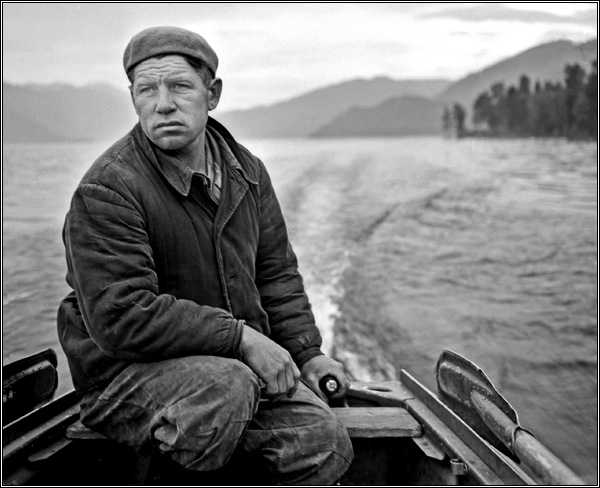

Здание конторы заповедника (пока ещё заповедника!). В декабре 1999 года оно сгорит, простояв на берегу озера более полувека, вместе со всеми материалами, которые были собраны за время работы Третьего Алтайского заповедника, более чем за 30 лет.  Вот результат тех роковых слов Хрущёва — приказ об упразднении заповедников. Первым стоит Алтайский. Эти бумаги я нашёл в архиве Печоро-Илычского заповедника в 1970 году, когда работал там заместителем директора по научной работе. Летом 1960 года часть научных сотрудников раскидали по разным заповедникам, часть осталась в Яйлю, перейдя в Телецкий стационар Биологического института СО АН СССР, а я уехал в Москву. И кто знает, как сложилась бы моя судьба, если бы не Никита Сергеевич Хрущёв… Часть восьмая. Чтобы помнили Завершая цикл фотоочерков о моей жизни в Алтайском заповеднике полвека тому назад, я не могу не вспомнить тех, с кем прожил рядом три года, с кем ходил в тайгу, грелся у костра, плавал по Телецкому озеру в штиль и в бурю, с кем потом неоднократно встречался в моих более поздних поездках в Горный Алтай, кто остался в моей памяти и в моём фотоархиве. Посмотрите на лица этих людей, которые посвятили свою жизнь заповеднику, тайге, горам и озеру. И работали-то они там не за страх, как говорится, а за совесть, и зарплата у них была почти символическая. Вспомним о них — они того заслужили.  Глеб Никифорович Андадиков, старший наблюдатель кордона Коо, что в Чулышмане. В заповеднике работал всю жизнь. 1959 год.  Максим Иванович Анфёров, лесник-наблюдатель, кордон Челюш. Ветеран Великой Отечественной войны. Работал во всех трёх заповедниках. Тайгу и таёжное дело знал как свои пять пальцев. 1982 г.  Юра Бедарев. Мой постоянный спутник и помощник во время моей работы в Чодро. Четыре класса начальной школы в Балыкче. Отец тоже был наблюдателем заповедника, но погиб в лавине. 1967 г.  Виктор (слева) и Пётр Бедаревы. Братья Юры Бедарева. Слева — Виктор. Таёжник, мастер на все руки. Построил для заповедника вместительный катер с каютой. 1959 год.  А.Г. Гладков. Директор турбазы «Золотое озеро». Работал там с 1930-х годов. 1967 г.  Геннадий Гладков. Лесничий Яйлинского лесничества. Весной 1961 года мы с ним прошли верхами от низовьев Чулышмана до Язулы и обратно. 1961 год.  Тигрий Георгиевич Дулькейт. В то время работал на турбазе «Золотое озеро» старшим инструктором. Впоследствии видный деятель туристского дела в Алтайском крае, автор нескольких книг-путеводителей. Его отец, Георгий Джемсович Дулькейт, руководил научным отделом первого заповедника. 1967 год.  Илларион Иннокентьевич Зиновьев. Всю жизнь — мотористом на озере. Что только не пришлось ему вынести! Однажды он вместе с акушеркой принимал роды прямо посреди Телецкого озера. Я тоже был тогда в лодке. Пуповинку резали моим перочинным ножиком. 1958 год.  Валерий Лумельский. Москвич, профессиональный переводчик, покинувший столицу в конце 60-х годов совсем не по своей воле. Проработал в заповеднике очень недолго. Погиб зимой о время сильного шторма. 1969 год.  Моисей Осипович Ощепков. Промысловик из Иогача. Вот тип настоящего сибиряка! 1967 год.  Василий Петрович Пыжанкин. Всю жизнь лесником — в заповедниках. И до войны, и после. Ветеран войны. 1982 год.  Виктор Петрович Пыжанкин. Старший брат Василия Петровича. Лесник заповедника. Профессиональный плотогон, водил плоты по Бии. 1967 год.  Дмитрий Степанович Рачкин. Зачинатель садоводства на Телецком озере. Этим всё сказано. 1965 год.  Вениамин Сидорович Санаров. Лесник заповедника, работник озёрной гидрометеостанции. С ним я ходил на Корбулу в 1967 году.  Николай Павлович Смирнов. Личность легендарная. О нём на сайте есть очерк, который так и называется «Легенда Телецкого озера». 1982 год.  Алексей Телеков с женой и дочкой. В марте 1968 года он был нашим проводником в походе на голец Плоский. 1958 год.  Альчи Кунделешевич Туймешев. Ветеран Великой отечественной. Всю жизнь в заповеднике. 1969 год.  Андрей Кунделешевич Туймешев. Брат Альчи. Мой первый проводник в зимней алтайской тайге. Он многому меня научил за время скитаний по горам. Это он у костра. 1959 год.  Ирина Филус. Проработала в третьем заповеднике больше четверти века. Зоолог, художник, поэт и писатель. Последние годы жизни (она рано ушла от нас) посвятила организации музея заповедника, который сгорел вместе со зданием управления. 1982 год.

|