| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Топографические карты

Картой называется уменьшенное обобщенное изображение земной поверхности на плоскости, выполненное по определенному математическому закону и показывающее размещение, сочетания и связи природных и общественных явлений. Совокупность показанных на карте элементов и объектов местности и сообщаемых о них сведений называется содержанием карты. От других способов передачи сведений о местности (фотоснимков, рисунков, текста и т. д.) карта отличается математическим законом построения, который выражается в использовании определенного масштаба, картографической проекции и включает переход от физической поверхности к математической; отбором и обобщением отображаемого содержания (генерализацией)," которые обусловлены назначением карты, ее масштабом и особенностями картографируемой территории; изображением всех объектов и явлений с помощью условных обозначений.Существенными особенностями карты являются ее наглядность, измеримость и высокая информативность. Под наглядностью карты понимают возможность зрительного восприятия пространственных форм, размеров и размещения изображенных объектов. Наиболее важное и существенное в содержании карты выделяют при ее создании на первый план, чтобы оно легко читалось. Карта создает таким образом наглядную зрительную модель картографируемой поверхности. Измеримость - важное свойство карты, тесно связанное с математической основой, обеспечивает возможность с точностью, допускаемой масштабом карты, определять координаты, размеры и размещение объектов местности, использовать карты при разработке и проведении различных мероприятий народнохозяйственного и оборонного значения, решении задач научно-технического характера. Измеримость карты характеризуется степенью соответствия местоположения точек на карте их местоположению на картографируемой поверхности. Информативность карты - это ее способность содержать сведения об изображаемых объектах или явлениях. Ни один текстовой или графический материал не может обеспечить так быстро и с такой исчерпывающей подробностью, как карта, получение сведений о расположении и особенностях изображаемых объектов и явлений. Разновидности карт: Все карты, изображающие поверхность Земли, в том числе моря и океаны, называются географическими картами. По своему содержанию они подразделяются на общегеографические и тематические. К общегеографическим картам относят географические карты, на которых отображается совокупность основных элементов местности без выделения каких-либо из них. Подробность изображения рельефа, гидрографии, растительного покрова, населенных пунктов, дорожной сети и других топографических элементов местности на общегеографических картах зависит от их масштаба. К общегеографическим картам относят и топографические карты, которые представляют собой подробные карты местности, позволяющие определять как плановое, так и высотное положение точек на земной поверхности. В СССР издаются топографические карты масштаба 1 : 1 000 000 и крупнее. Они служат основой для составления общегеографических карт более мелкого масштаба. К тематическим картам относят карты, основное содержание которых определяется отображаемой конкретной темой. На них с большей детальностью отображаются отдельные элементы местности или наносятся специальные данные, не показанные на общегеографических картах. Примером тематических карт могут служить обзорно-географические, геологические и другие типы карт. К тематическим относят и специальные карты. Они предназначаются для решения конкретных задач и для определенного круга потребителей. Их содержание имеет более узкую направленность. К специальным картам, создаваемым для войск, относятся дорожные, аэронавигационные и ряд других. Карты с данными о поверхности дна морей, океанов и других водоемов называются морскими навигационными картами. Полнота отображения местности на карте: На топографических картах отображают все важнейшие элементы местности: рельеф, гидрографию, растительный покров и грунты, населённые пункты, дорожную сеть, границы, промышленные, сельско хозяйственные, социально-культурные и другие объекты. Чем крупнее масштаб карты, тем больше объектов и с большими подробностями показывают на карте. При этом в целях повышения наглядности изображения проводят картографическую генерализацию, то есть объекты, имеющие второстепенное значение и небольшие размеры, на картах не показывают. Полнота отображения элементов местности на карте зависит и от географических особенностей картографируемой территории. Так, колодцы в обжитых районах с хорошо развитой сетью рек и каналов не имеют существенного значения и на картах масштаба 1 : 100000 и мельче, как правило, не показывают. В пустынных и полупустынных районах колодцы приобретают важное значение и подлежат обязательному отображению на картах масштаба 1 :200000 и крупнее. На мелкомасштабных картах полнота отображения достигается обобщением очертаний контуров объектов, объединением нескольких объектов в одно целое. Картографические условные знаки представляют собой применяемые на картах обозначения различных объектов и их качественных и количественных характеристик. Условные знаки стандартны и обязательны для всех ведомств и учреждений СССР, занимающихся созданием топографических карт. Условные знаки одних и тех же объектов на всех крупномасштабных картах в основном одинаковы по своему начертанию и окраске и различаются лишь размерами. Для каждой группы однородных объектов установлен, как правило, общий условный знак, определяющий род предмета. Он имеет обычно простое начертание, удобное для вычерчивания и запоминания, и своим рисунком или цветом напоминает внешний вид или какие-либо другие признаки изображаемого местного предмета. Картографические условные знаки по назначению и геометрическим свойствам подразделяют на три вида: линейные, вне-масштабные и площадные. Кроме условных знаков на картах применяются подписи, поясняющие вид или род изображаемых на карте объектов, а также их количественные и качественные характеристики. Линейными картографическими условными знаками изображают объекты линейного характера, длина которых выражается в масштабе карты, - дороги, нефтепроводы, линии электропередачи и др. Внемасштабными картографическими условными знаками изображают объекты, площади которых не выражаются в масштабе карты. Положению объекта на местности соответствует центр знака симметричной формы, середина основания знака с широким основанием, вершина угла знака с основанием в виде прямого угла, центр нижней фигуры знака, представляющего собой сочетание нескольких фигур. Площадными картографическими условными знаками заполняют площади объектов, выражающихся в масштабе карты. Площадные знаки, вычерченные внутри контура объекта (болота, лесного массива, сада и т. п.), не указывают его положение на местности. Пояснительные подписи дают дополнительные характеристики объектов местности: собственные названия объектов, их назначение, количественные и качественные характеристики. Подписи в некоторых случаях сопровождаются условными значками, например при характеристике леса, обозначении направления течения воды в реке, глубины болота. Пояснительные подписи могут быть полными и сокращенными. Топографические карты имеют цветовое оформление, единое для всех масштабов. Цвет в определенной степени соответствует действительной окраске местных предметов в летнее время года. Черным цветом изображают грунтовые дороги, границы, различные строения, сооружения и т. п., синим - гидрографию, коричневым - рельеф и песчаные поверхности (песчаные грунты), зеленым - растительность. Условные знаки наиболее важных объектов (городов, автомобильных дорог с покрытием и т. п.) затушевывают оранжевым цветом. Деление карты: Система деления карты на отдельные листы называется разграфкой карты, а система обозначения (нумерации) листов - их номенклатурой. Деление топографических карт на отдельные листы линиями меридианов и параллелей удобно тем, что рамки листов точно указывают положение на земном эллипсоиде участка местности, изображённого на данном листе, и его ориентировку относительно сторон горизонта. Стандартные размеры листов карт различных масштабов указаны в таблице 1:

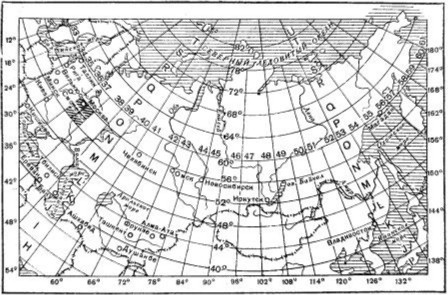

Схема разграфки карты масштаба 1:1 000 000 показана на рис.1:

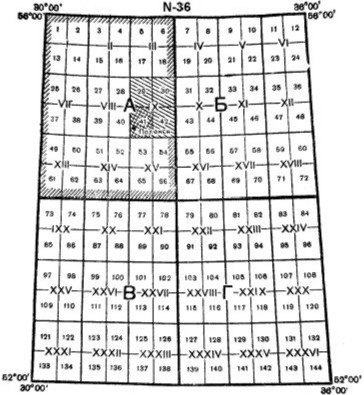

Принцип разграфки карт остальных масштабов (более крупных) показан на рис.2,3:

Рис.2. Расположение, порядок нумерации и обозначения листов карт масштабов 1:50 000 - 1:500 000 на листе миллионной карты.

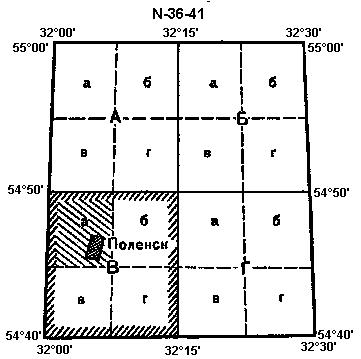

Рис.3. Разграфка и номенклатура листов карт масштаба 1:50 000 и 1:25 000. Из таблицы 1 и этих рисунков видно, что листу миллионной карты соответствует целое число листов остальных масштабов, кратное четырём - 4 листа карты масштаба 1:500 000, 36 листов карты масштаба 1:200 000, 144 листа масштаба 1:100 000 и т.д. В соответствии с этим установлена и номенклатура листов, единая для топографических карт всех масштабов. Номенклатура каждого листа указана над северной стороной его рамки. В основу обозначения листов топографических карт любого масштаба положена номенклатура листов миллионной карты. Ряды листов этой карты обозначаются заглавными буквами латинского алфавита (от А до V) и счёт их ведётся от экватора к полюсам. Колонны же листов нумеруются цифрами от 1 до 60. Счёт колонн ведётся от меридиана 180 градусов с запада на восток. Номенклатура листа карты масштаба 1:1 000 000 слагается из указания ряда (буквы) и колонны (цифры), в пересечении которых он расположен, например, лист с г. Смоленск имеет номенклатуру N-36 (рис.1). Колонны листов миллионной карты совпадают с шестиградусными координатными зонами, на которые разбивается поверхность земного эллипсоида при вычислении координат и составлении карт в проекции Гаусса. Различие заключается лишь в их нумерации: так как счёт координатных зон ведётся от нулевого (Гринвичского) меридиана, а счёт колонн листов миллионной карты от меридиана 180 градусов, то номер зоны отличается от номера колонны на 30. Поэтому, зная номенклатуру листа карты, легко определить, к какой зоне он относится. Например, лист М-35 расположен в 5-й зоне (35-30), а лист К-29 - в 59-й зоне (29+30). Номенклатура листов карт масштабов 1:100 000 - 1:500 000 слагается из номенклатуры соответствующего листа миллионной карты с добавлением к ней цифры (цифр) или буквы, указывающей расположение на нём данного листа. Как видно из рис.2, счёт листов всех масштабов ведётся слева направо и сверху вниз, при этом: листы масштаба 1:500 000 (4 листа) обозначаются русскими прописными буквами А, Б, В, Г. Следовательно, если номенклатура листа миллионной карты будет, например, N-36, то лист масштаба 1:500 000 с г. Поленск имеет номенклатуру N-36-А (рис.2); листы масштаба 1:200 000 (36 листов) обозначаются римскими цифрами от I до ХХХVI. Таким образом, номенклатура листа с г. Поленск будет N-36-IХ; листы масштаба 1:100 000 нумеруются цифрами от 1 до 144. Например, лист с г. Поленск имеет номенклатуру N-36-41. Листу карты масштаба 1:100 000 соответствуют 4 листа масштаба 1:50 000, обозначаемые русскими прописными буквами "А, Б, В, Г", а листу масштаба 1:50 000 - 4 листа карты 1:25 000, которые обозначаются строчными буквами русского алфавита "а, б, в, г" (рис.3). В соответствии с этим номенклатура листов карты 1:50 000 слагается из номенклатуры листа масштаба 1:100 000, а листов карты 1:25 000 - из номенклатуры листа масштаба 1:50 000 с присоединением к ней буквы, указывающей данный лист. Например, N-36-41-В обозначает лист масштаба 1:50 000, а N-36-41-В-а - лист масштаба 1:25 000 с г. Поленск (рис.3). Правила и порядок образования топографических карт всех масштабов приведены в таблице 2:

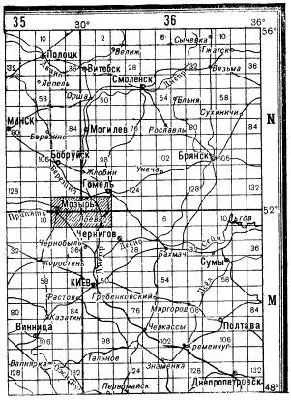

Для подбора нужных листов карт на тот или иной район и для быстрого определения их номенклатуры существуют так называемые сборные таблицы карт (рис.4). Они представляют собой мелкомасштабные схемы, разделённые меридианами и параллелями на клетки, соответствующие обычным листам карты масштаба 1:100 000, с указанием их порядковой нумерации в пределах листов миллионной карты.

Рис.4 Вырезка из сборной таблицы карты масштаба 1:100 000. Выписка номенклатуры нужных листов проводится слева направо и сверху вниз. Например, если требуется получить карты масштабов 1:100 000 и 1:50 000, допустим, на район Мозырь-Лоев (на рис.4 этот район заштрихован), то перечень номенклатур этих листов в заявке на карты будет выглядеть следующим образом:

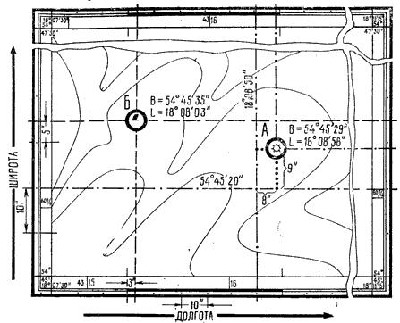

Определение географических (геодезических) координат точек по карте. Внутренними рамками топографических карт являются отрезки параллелей и меридианов. Их широту и долготу подписывают на углах каждого листа карты. На картах Западного полушария в северо-западном углу рамки каждого листа правее значения долготы меридиана помещают надпись: "К западу от Гринвича". На картах масштабов 1:25000-1:200000 стороны рамок разделены на отрезки, равные V. Эти отрезки оттенены через один и разделены точками (кроме карты масштаба 1 :200 000) на части по 10". На каждом листе карты масштабов 1:50000 и 1:100000 показывают, кроме того, пересечение средних меридиана и параллели с оцифровкой в градусах и минутах, а по внутренней рамке - выходы минутных делений штрихами длиной 2-3 мм. Это позволяет при необходимости прочерчивать параллели и меридианы на карте, склеенной из нескольких листов. При составлении карт масштабов 1:500000 и 1:1000000 на них наносят картографическую сетку параллелей и меридианов. Параллели проводят соответственно через 20 и 40', а меридианы- через 30' и 1°. На линиях параллелей и меридианов каждого листа карты этих масштабов подписывают широту и долготу, наносят штрихи соответственно через 5 и 10', чта позволяет легко определять географические координаты точек на отдельном листе и склейке карты. Географические (геодезические) координаты точки определяют от ближайших к 'Ней пар-алйаяи и меридиана, широта и долгота которых известны.

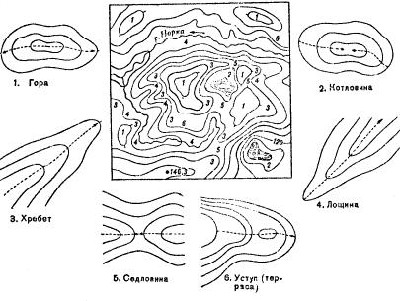

Рис.5 Определение геодезических координат по карте (точка А). Для этого соединяют прямыми линиями ближайшие к точке одноименные десятисекундные деления по широте к югу от точки и по долготе к западу от нее. Затем определяют размеры отрезков по широте и долготе от прочерченных линий до положения точки и суммируют их соответственно с широтой и долготой прочерченных линий (параллели и меридиана). Точность определения географических координат по картам масштабов 1 :25 000 - 1 : 200 000 составляет около 2 и 10" соответственно. Всё многообразие неровностей, из которых слагается рельеф земной поверхности, можно в основном свести к следующим пяти элементарным формам: 1) Гора - значительное куполообразное или коническое возвышение с более или менее явно выраженным основанием - подошвой. 2) Котловина - замкнутая чашеобразная впадина обычно с пологими скатами. 3) Хребет - линейно вытянутое возвышение, постепенно понижающееся к одному или обоим своим концам. 4) Лощина - вытянутое углубление, понижающееся в одном направлении; имеет скаты с чётко выраженным верхним перегибом - бровкой. К разновидностям лощин относятся: долины, ущелья, овраги, балки, каньоны. 5) Седловина - понижение на гребне хребта между двумя смежными вершинами; к ней с двух противоположных направлений, поперечных хребту, подходят своими верховьями лощины. На рис. 6 раздельно изображены горизонталями элементарные формы рельефа. На рисунке видно, что небольшая гора (холм) и котловина выглядят, в общем, одинаково - в виде системы замкнутых опоясывающих друг друга горизонталей. Схожи между собой и изображение хребта и лощины. Отличить их можно лишь по направлению скатов.

Рис.6 Изображение горизонталями элементарных форм рельефа. Рельеф - совокупность неровностей земной поверхности, слагающихся из разнооб-разных элементарных форм различного порядка. Горный рельеф слагается главным образом из линейно вытянутых, простирающихся на большие расстояния горных цепей с их отрогами, разделённых продольными долинами и другими межгорными понижениями. Глубина расчленения достигает: в низких горах (500-1000 м) - до 500 м, в средних горах (1000-2000 м) - до 1000 м, в высоких горах (свыше 2000 м) - более 1000 м. Равнинный рельеф (равнины) характеризуется формами поверхности с малыми (в пределах 200 м) колебаниями высот. Чем выше над уровнем моря, тем сильнее может быть рас-членена поверхность. По общему характеру поверхности различают равнины горизонталь-ные, наклонные, выпуклые и вогнутые. Холмистый рельеф является одной из разновидно-стей равнинного рельефа. По форме и строению неровностей различают также плоскорав-нинный, волнистый, ступенчатый, овражно-балочный и другие разновидности равнинного рельефа. Основные группы растительного покрова: При изображении растительности на картах ее делят на следующие группы: древесную (леса, рощи и отдельные деревья) и кустарниковую; полукустарниковую травянистую, моховую и лишайниковую; искусственные насаждения (сады, парки, плантации). Лесом называется совокупность деревьев высотой более 4 м с сомкнутостью крон свыше 0,2 (сомкнутость крон - это отношение площади проекций крон всех деревьев участка на поверхность земли к площади участка). Совокупность деревьев с сомкнутостью крон менее 0,2 называется редколесьем. Состав леса определяется количеством деревьев различных пород в общем числе стволов древостоя, выраженным в процентах. Лес, в котором не менее 80% деревьев принадлежит к одной породе, называется чистым. Породы, на которые приходится не более 20% деревьев, называются примесями. По составу пород леса подразделяются на хвойные, листвен-ные и смешанные. Состав пород оказывает определяющее влияние на его высоту, густоту, сомкнутость крон. Возраст леса, высота и толщина деревьев взаимно связаны. Толщину деревьев принято измерять на уровне груди человека.

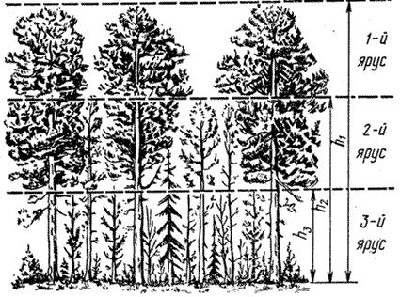

По форме различают одноярусные леса, не имеющие подлеска, и многоярусные, в которых кроны деревьев и кустарники образуют два, три яруса и более (рис.7).

Рис.7 Ярусность леса (h - высота яруса) Густота леса характеризуется средним расстоянием между деревьями и сомкнутостью их крон:

Кустарники - это древесные растения высотой до 4 м. Каждый куст растет от корня несколькими стволами. Основными характеристиками кустарников являются состав пород, высота и густота. Кустарничками обычно называют низкорослые кустарники высотой до 0,8 м. Они широко распространены в равнинной и горной тундре (полярная березка, полярная ива, голубика, вереск, багульник и др.), а также на болотах (черника, брусника). Травянистая растительность в зависимости от места произрастания подразделяется на луговую и степную, а в зависимости от высоты - на низкотравную (ниже 1 м) и высокотравную (выше 1 м). Моховая и лишайниковая растительность преобладает в зоне тундры, встречается также на болотах, в лесах и на гребнях гор (горная тундра). В тундре мхи занимают преимущественно пониженные и более влажные места, а лишайники - возвышенные и сухие участки. К культурной растительности относятся многочисленные искусственные посадки и посевы культурных растений (фруктовые сады, плантации цитрусовых культур, тутового дерева, плодоягодные кустарники, виноградники, чайные плантации, посевы и посадки полевых и огородных культур). Все группы растительности определенным образом влияют на условия проходимости местности вне дорог для колесных и гусеничных машин, условия маскировки от наземного и воздушного наблюдения. Леса площадью 10 мм2 и более в масштабе карты в лесной местности и 4 мм2 и более в слабозалесенной отображаются на картах зеленой краской. Низкорослые (карликовые) леса, поросль леса, лесные питомники и молодые посадки леса при их площади 10 мм2 и более в масштабе карты выделяются своими условными знаками с зеленой фоновой окраской более светлого тона. Участки редкого, вырубленного, горелого и сухостойного леса, расположенные среди лесных массивов, выделяются своими условными знаками без закраски при их площади 25 мм2 и более в масштабе карты, а расположенные на открытой местности и являющиеся ориентирами и при меньшей их площади. Буреломы, т. е. участки леса, на которых повалено более половины деревьев, находящиеся среди лесных массивов при площади их 25 мм2 и более в масштабе карты, а на открытой местности - при площади 10 мм2 и более, выделяются зеленой краской светлого тона. Если на участке повалено менее половины деревьев и лес в этом месте стал труднопроходимым, то на изображении такого участка ставят штрихи знака бурелома. Отдельно стоящие деревья, имеющие значение ориентиров, изображают соответствующими условными знаками с делением на хвойные и лиственные. Леса, низкорослые (карликовые) леса, лесные питомники и молодые посадки при изображении на картах подразделяют на хвойные, лиственные и смешанные. Преобладающие породы деревьев указывают принятыми сокращенными подписями, а если условные сокращенные подписи для них не предусмотрены, подписывают полностью. При изображении смешанного леса указывают две основные породы, причем обозначение и подпись преобладающей породы даются на первом месте. В характеристике древостоя указывают среднюю высоту деревьев в метрах, среднюю толщину стволов на уровне груди человека (в долях метра) и среднее расстояние между деревьями в метрах. При обозначении породы поросли, лесных питомников и молодых посадок леса подписывают только среднюю высоту деревьев в метрах; высоту деревьев менее 1 м указывают в долях метра. Особенности лесных массивов (наличие бурелома, заболоченности, вырубок) показывают сочетанием соответствующих заполняющих условных знаков. Просеки на картах изображают, как правило, все. Просеки шириной 20 м и более, 40 м и более, 60 м и более соответственно на картах масштабов 1 : 25000, 1 : 50000 и 1 : 100 000 изображают двумя прерывистыми тонкими линиями в соответствии с их действительной шириной в масштабе карты. Изображения просек сопровождают подписями их ширины в метрах. Для облегчения ориентирования в лесу на картах подписывают номера лесных кварталов, которые нанесены на квартальных столбах, установленных в местах пересечения просек. Кустарники при изображении на картах подразделяют на сплошные заросли и отдельные кусты или группы кустов. Своими условными знаками выделяют сплошные заросли колючих кустарников, сплошные заросли и отдельные группы стланника и саксаула, а также узкие полосы кустарников и живые изгороди. Участки сплошных зарослей кустарников изображают условными знаками и фоновой окраской светло-зеленого тона. Изображение их сопровождается подписью породы (хвойные, лиственные, смешанные) и средней высоты кустов. Отдельные кусты, имеющие значение ориентиров, изображают так, что положение кружка условного знака соответствует положению куста на местности. Узкие полосы кустарников и живые изгороди на картах изображают при их расположении вдоль дорог, рек, каналов и канав, а также когда они являются ориентирами. Травянистую растительность при изображении на картах подразделяют на луговую, низкотравную влаголюбивую (осока, пушица), высокотравную (выше 1 м) и степную. Отдельным условным знаком выделяют камышовые и тростниковые заросли. Кустарничковую растительность (голубику, бруснику, багульник, вереск) изображают только на картах масштаба 1 : 25000. Моховую и лишайниковую растительность на карте масштаба 1 : 25000 изображают разными условными знаками, а на картах масштабов 1 : 50000 - 1 : 100000 - одним общим условным знаком. Участки травянистой, кустарничковой, моховой и лишайниковой растительности изображают на карте масштаба 1 : 25 000 при их площади 25 мм2 и более в масштабе карты. Отдельные участки такой растительности, имеющие значение ориентиров, изображают при их площади 10 мм2 и более. Участки незаболоченных лугов и степной травянистой растительности показывают на картах масштабов 1 : 50 000 и 1 : 100000 лишь при изображении местности с малым количеством контуров. Отдельные участки камышовых и тростниковых зарослей, мокрые участки лугов (мочажинки) и заболоченные участки без растительности, имеющие значение ориентиров или необходимые для характеристики местности, выделяют на картах контуром. Степную (травянистую) и полукустарниковую растительность в горной и высокогорной местности выделяют только на карте масштаба 1 : 25 000. Фруктовые и цитрусовые сады и плантации древесных культур вне населенных пунктов показывают контуром. Виноградники, ягодные сады и плантации кустарниковых культур (чая, розы и др.) показывают на картах контуром при их площади 25 мм2 и более в масштабе карты. Плантации травянистых технических культур, например хмеля, рисовые поля, постоянно покрытые водой, изображают при их площади не менее 25 мм2 в масштабе карты. Изображение плантаций технических культур площадью более 1 см2 сопровождается подписью (хмель, роза и т. д.). Почвенно-грунтовый покров: Верхний слой земной коры мощностью в несколько метров принято называть грунтом. Верхний рыхлый слой грунта (толщиной 1,0-1,5 м), обладающий плодородием, называется почвой. Грунты подразделяют на скальные и рыхлые. Скальные грунты - это монолиты твердых горных пород (граниты, базальты, песчаники). Они распространены преимущественно в горах. Рыхлые грунты образуются в результате выветривания. Они могут быть слабые, средние и твердые:

Основные типы почв под влиянием климата располагаются зонами (полосами) от полюсов к экватору. Тундровые почвы занимают северные районы с влажным и холодным климатом. Они насыщены водой, в значительной степени заболочены, на некоторой глубине чаще всего вечномерзлые, в теплое время года труднопроходимы. Подзолистые почвы образовались под лесным покровом в районах умеренного климата, где осадков выпадает больше, чем испаряется влаги. Верхние слои подзолов содержат малое количество растворимых солей, извести, железа и алюминия, в этих слоях много кварца, который окрашивает их в белесый цвет, похожий на цвет золы. Нижние слои подзолов содержат больше глинистых частиц, чем верхние, они плотнее и труднопроницаемы для воды, что способствует образованию болот. Местность с подзолистыми почвами, особенно супесчаными, сравнительно хорошо проходима. Черноземные почвы характеризуются черным цветом и высоким плодородием, по составу преимущественно глинистые и суглинистые. В период весенней и осенней распутицы они труднопроходимы для колесных машин. В составе чернозема мало элементов, способных образовывать наведенную радиацию, но несколько больше, чем в подзолистых почвах. Каштановые почвы располагаются южнее черноземных почв, по механическому составу преимущественно глинистые и суглинистые, в увлажненном состоянии обладают значительной пластичностью и липкостью, по проходимости близки к черноземным. Каштановые почвы несколько засоленные, в зоне их распространения встречаются солончаки. Сероземы - почвы полупустынь и пустынь, в зоне их распространения особенно много солончаков. Проходимость сероземов вполне удовлетворительная. Однако весной и осенью, когда в их верхнем слое накапливается достаточное количество влаги, они становятся труднопроходимыми для колесных машин. Красноземные почвы распространены в субтропических и тропических районах. Большие площади песчаных пустынь занимают пески. Они встречаются в виде бугров, гряд и холмов. Бугристые пески характерны для районов с неустойчивым направлением ветров, меняющихся в течение года. Они скапливаются близ кустарников в виде хаотически расположенных бугров округлой или удлиненной формы. Различают сыпучие бугры высотой до 1,5 м и уплотненные высотой до 14 м. Скаты их, как правило, пологие, покрыты моховой и лишайнико-вой растительностью. Бугристые пески развиты преимущественно на нижних окраинах подгорных равнин, в районах залегания (на глубине 3 - 5 м) пресных и солоноватых грунтовых вод. Наиболее крупные бугры имеют собственные названия и являются хорошими ориентирами. Грядовые пески представляют собой узкие, длинные (до нескольких километров), параллельные валы, часто закрепленные растительностью. Высота полузаросших грядовых песков от 1 до 70 м, оголенных - до 200 м. Расстояние между гребнями - от десятков метров до 2 - 4 км. Они образуются в тех районах пустынь, где господствуют ветры примерно одного направления. Переносимый ветром песок отлагается в виде валов - наиболее устойчивой формы при данном режиме ветров. Обычно гряды имеют круглые гребни; склоны в зависимости от величины зерен песка имеют крутизну 10 - 20°. Между грядами образуются понижения шириной от 50 до 200 м и более с твердым глинистым или каменистым грунтом. Эти междугрядовые понижения наиболее доступны для передвижения войск. Песчаные гряды могут служить укрытиями для войск от наземного наблюдения противника. Песчаные холмы (барханы), как правило, сыпучие, навеянные ветром и не закрепленные растительностью. Барханы, навеянные на плотный грунт (при недостаточном количестве песка), обычно невысоки (от 0,5 до нескольких метров), но со временем могут достигать высоты более 100 м.В плане они имеют характерные полулунные или серповидные очертания с длинным пологим (5 - 14°) наветренным склоном и коротким крутым (30 - 33°) подветренным склоном, переходящим в вытянутые по ветру "рога". В районах сплошных песков образуются как простые барханные формы рельефа малых и средних размеров (высотой до 20 м), так и сложные, комплексные, где эти формы сочетаются с крупными (с относительной высотой 300 м и более). В зависимости от режима ветров скопления барханов принимают различные формы: барханных гряд, расположенных по направлению господствующих ветров или вытянутых вдоль их равнодействующей; барханных цепей, поперечных противоположным друг другу ветрам; барханных пирамид в местах конвекции вихревых потоков и др. Не закрепленные растительностью барханы могут перемещаться ветром со скоростью от десятков сантиметров до сотен метров в год. В пустынной местности часто встречаются такыры, солонцы, солончаки и шоры. Такыры представляют собой ровные горизонтальные глинистые участки, расположенные в понижениях рельефа песчаных и каменистых пустынь. Обычно они являются днищами плоских впадин. Иногда в этих впадинах возникают озера, питаемые талыми и дождевыми водами. При высыхании воды поверхность такыров превращается в очень гладкий участок, состоящий из растрескавшихся плит. Размеры такыров различны: от небольших участков в несколько квадратных метров до огромных площадей в несколько квадратных километров. Растительность на них почти полностью отсутствует. В сухое время года они хорошо проходимы, а в дождливое раскисают на глубину нескольких сантиметров и становятся труднопроходимыми для колесных машин. Поверхность небольших водонепроницаемых такыров может быть использована для сбора талых и дождевых вод. Солонцы представляют собой площади с засоленными почвами. Они характеризуются вязкостью, липкостью, набуханием во влажном состоянии, сильным уплотнением и твердостью в сухом. Сильно засоленные участки называются солончаками. После дождя солончаки становятся вязкими соляными болотами. Шоры - это мокрые солончаки, расположенные в глубоких понижениях. В таких местах грунтовые воды, как правило, близко подходят к поверхности земли. В дождливое время года дно шор топкое, покрыто соленой грязью или водой, а в сухое время представляет собой мелкокочковатую поверхность, образованную засохшей грязью и высохшей солью. Обычно под коркой засохшей грязи, которая при движении пешеходов и машин легко проваливается, находится рыхлый лучистый слой, а под ним очень вязкий слой грунта. Во время сильных дождей шоры становятся практически непроходимыми для всех видов колесной и гусеничной техники. В сухое время шоры проходимы для пешеходов и вьючных животных. Пески показывают на картах при их площади более 1 см2 в масштабе карты. При изображении на картах масштабов 1 : 50000 - 1 : 1000000 их подразделяют на ровные, бугристые, грядовые и дюнные, лунковые и ячеистые, барханные. На карте масштаба 1 : 25000 все пески изображают как ровные, а их рельеф показывают горизонталями. Солончаки изображают на картах при их площади не менее 25 мм2 в масштабе карты. При этом их подразделяют на проходимые и непроходимые (мокрые и пухлые). Непроходимые солончаки показывают контуром. Проходимые солончаки показывают контуром при их площади более 1 см2 в масштабе карты, такыры - при площади 25 мм2 и более в масштабе карты. Болота на картах показывают синей горизонтальной штриховкой. При этом их делят по степени проходимости для пешеходов на проходимые, труднопроходимые и непроходимые. Проходимыми изображают болота, по которым летом в любом направлении возможно движение пешеходов. К ним относятся моховые болота с плотным торфом на поверхности или под небольшим (0,3 - 0,4 м) слоем воды, покрытые обычно травянистой растительностью, а также болота со сплошным моховым покровом и большим количеством кустарников (багульника, вереска, голубики и др.). Труднопроходимыми считают болота, по которым возможно движение пешеходов с большими трудностями (вязнут ноги, след быстро заполняется водой). К ним относятся болота с большим количеством мочажин, участками с открытой водой, рыхлым слоем торфа при большом количестве осоки и пушицы, плавни, заросшие камышом и тростником, кочковатые болота с березой или ольхой, не имеющие сплошного травяного покрова. Непроходимыми считают глубокие топкие болота, по которым движение пешеходов практически невозможно. К ним относятся сплавинные и топяные болота, а также болота с вязким грунтом, покрытые в течение лета значительным слоем воды. На изображении болот показывают растительный покров: травянистый, моховой, камышовый и тростниковый. Различные по степени проходимости и растительному покрову болота на картах контурами не разделяют. На картах болота изображают при их площади 25 мма и более в масштабе карты. Труднопроходимые и непроходимые болота, а также проходимые болота, имеющие значение ориентиров, изображают на картах и при меньшей их площади. Болота глубиной от 0,5 до 2 м сопровождают подписью глубины до десятых долей метра. Если болото имеет глубину более 2 м, дается подпись "Глубже 2 м". Место измерения глубины болота обозначают стрелкой. Автомобильные и грунтовые дороги: Автомобильные дороги могут быть с покрытием (автострады, усовершенствованные шоссе и шоссе) и без покрытия (улучшенные грунтовые дороги). Наиболее существенное влияние на движение техники оказывают ширина проезжей части, тип покрытия, величины продольных уклонов и радиусов поворота, наличие и характер дорожных сооружений. Тип покрытия определяет прочность дороги и срок ее службы. Основными типами покрытия являются асфальтобетонное, брусчатое, гравийное, щебенчатое и булыжниковое. Грунтовые, полевые и лесные дороги пригодны для движения автотранспорта в основном в сухое время года. Проходимость их во многом зависит от характера грунта и степени его увлажненности. При интенсивном движении они быстро разрушаются. Крутизну подъемов и спусков дорог называют уклоном. Величину уклона выражают в процентах и определяют по формуле: i = (h / L) * 100, где h - высота подъема или спуска; L - длина подъема или спуска. Уклон, равный 1%, обозначает подъем или спуск на 1 м на каждые 100 м дороги. Наибольшие продольные уклоны на автомобильных дорогах СССР не превышают 6 - 7% на равнинной и холмистой местности и 9 - 10% в горах. Величина радиуса поворота оказывает влияние на скорость движения боевой и другой техники. Наименьший радиус поворота для автопоездов и тягачей с орудиями составляет 20 м. Как правило, поворот радиусом более 350 м автомобили преодолевают без снижения скорости. Наличие большого количества крутых поворотов в значительной степени ограничивает видимость на дороге и тем самым существенно снижает скорость движения. Наличие и характер дорожных сооружений (мостов, туннелей, насыпей, труб и др.) также оказывает большое влияние на передвижение войск по дорогам. Они, как правило, являются объектами разрушения с целью создания препятствий для войск противника. Автомобильные и грунтовые дороги при изображении на картах подразделяют в зависимости" от их технического совершенства или проходимости на классы по признакам, указанным в таблице:

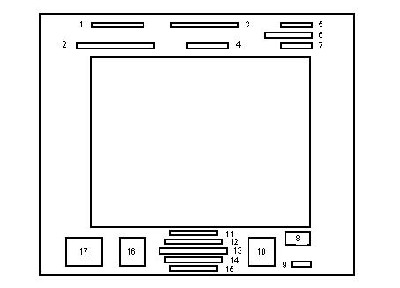

Автострады, усовершенствованные шоссе и шоссе на картах показывают все. Улучшенные грунтовые дороги на картах масштабов 1:25000 и 1:50000 показывают все, а на карте масштаба 1:100000 и мельче - с отбором. Грунтовые (проселочные) дороги на карте масштаба 1:25 000 показывают все, а на карте масштаба 1 :50 000 и мельче-с отбором. На линиях условных знаков шоссейных и улучшенных грунтовых дорог специальными условными знаками обозначают участки с малым радиусом поворота (менее 25 м) и участки с большими уклонами (8% и более). Изображения автострад и шоссейных дорог сопровождаются подписью их характеристик: ширины проезжей части (для автострад- ширины одной полосы и количества полос), ширины земляного полотна (для шоссейных дорог) и материала покрытия (А - асфальт, Б - булыжник, Г - гравий, Ц - цементобе-тон, Щ - щебень и т. д.). Обозначают также границы смены материала покрытия. Изображение улучшенных грунтовых дорог сопровождается подписью ширины проезжей части и материала - добавки к земляному грунту. Ширину грунтовых (проселочных) дорог подписывают в местах, где возможен проезд лишь по самой дороге, например в лесу, на болоте и т. д. В малообжитых и труднодоступных районах изображение дороги может сопровождаться подписью, характеризующей проходимость дороги или местности вне дороги для различных видов транспорта, например: "Возможно движение автотранспорта с июля по сентябрь со скоростью до 40 км/ч". Изображения строящихся дорог сопровождаются подписью "стр.". На картах показывают транспортные развязки на автомобильных дорогах, стоянки автотранспорта, а также номера автомобильных дорог, легкие придорожные сооружения и съезды с дорог. Железные дороги при изображении на картах подразделяют: по ширине колеи на ширококолейные (1435 мм и более, в России - 1524 мм) и узкоколейные (менее 1435 мм); по числу путей на однопутные, двухпутные, трехпутные; по виду тяги на электрифицированные и пр. (с дизельной или паровой тягой); по состоянию на действующие, строящиеся и разобранные. На картах показывают монорельсовые железные дороги, участки линий метрополитена, проходящие по поверхности земли, а также трамвайные линии, подвесные дороги, фуникулеры и бремсберги.Строящиеся и узкоколейные железные дороги изображают без деления по числу путей и виду тяги.Особым условным знаком изображают полотно разобранных железных дорог. Участки железных дорог с уклонами более 20% выделяют штриховым условным знаком в виде угла. Погрузочно-разгрузочные площадки длиной более 1,5 мм в масштабе карты показывают по их действительной протяженности. На картах масштабов 1 : 25000 и 1 : 50000 показывают, как правило, все станции метрополитена. Железнодорожные станции, разъезды, платформы и остановочные пункты, не выражающиеся в масштабе карты, независимо от их класса показывают одним условным знаком. При изображении железнодорожных станций, выражающихся в масштабе карты, показывают депо, вокзалы, станционные пути, поворотные круги, пешеходные мостики через станционные пути и другие объекты. Обозначения депо, вокзалов обычно сопровождаются подписями (депо, вкз.). Собственные названия станций, разъездов, платформ и остановочных пунктов, расположенных вне населенных пунктов, на картах подписывают, как правило, все. При их расположении в одноименных населенных пунктах или вблизи них названия не подписывают, а подписи названий населенных пунктов (за исключением городов) подчеркивают тонкими линиями. Названия станций, расположенных не в одноименных населенных пунктах, подписывают. Условные знаки разъездов, платформ и остановочных пунктов на картах сопровождаются подписью (раз., пл., ост. п.). Дорожные сооружения. Мосты и путепроводы; выражающиеся в масштабе карты, длиной более 30, 60 и 120 м соответственно на картах масштабов 1 : 25000, 1 : 50000, 1 : 100000 изображают по их действительным размерам с делением по материалу постройки (мосты деревянные, металлические, каменные, же лезобетонные) и конструкции (мосты обыкновенные, двухъярусные, подъемные, разводные, наплавные). Остальные мосты независимо от материала постройки и особенностей конструкции показывают внемасштабными условными знаками с делением на мосты длиной 3 м и более и мосты длиной менее 3 м (мосты через незначительные препятствия, трубы для стока воды). Обозначения железнодорожных мостов длиной 100 м и более сопровождаются подписью материала постройки, высоты низа фермы над уровнем воды (в межень) или над поверхностью земли и длины в метрах. Около обозначений мостов длиной менее 100 м дают подпись только материала постройки. Обозначения мостов на шоссейных и грунтовых дорогах сопровождаются подписью при длине моста более 3 м. При этом указывают материал постройки, длину и ширину моста в метрах, грузоподъемность в тоннах. Туннели на железных и автомобильных дорогах показывают на картах все. Их обозначения сопровождаются подписью "тун." с указанием высоты, ширины и длины туннеля. Насыпи и выемки на дорогах показывают на картах масштабов 1 : 25000 и 1 : 50000 при их высоте (глубине) 1 м и более, а на картах масштабов 1 : 100000 и 1 : 200000 - при их высоте (глубине) соответственно 2 м, 3 м и более. Обозначения насыпей и выемок обычно сопровождаются подписью их относительной высоты (глубины) в метрах. Километровые знаки (столбы и камни) на автомобильных и грунтовых дорогах показывают на картах, создаваемых на районы, бедные ориентирами. При этом обозначения некоторых из них, расположенных в характерных местах, сопровождаются подписью числа километров, указанного на километровом знаке. В заголовке листа карты дают название наиболее значительного населенного пункта из числа изображенных на листе, а если населенных пунктов на данной карте нет, то помещают название какого-либо важного или крупного объекта (горы, перевала, озера и т. п.). Слева над рамкой указывают систему координат и политико-административную принадлежность территории, изображенной на карте. Справа над рамкой указывают гриф карты, номенклатуру и год издания. Под нижней (южной) стороной рамки слева приводят данные о магнитном склонении, сближении меридианов и поправке направления. В пояснительном тексте о склонении магнитной стрелки и сближении меридианов указывают, на какой год дается склонение и приводится величина его годового изменения. Величины склонения магнитной стрелки, годового изменения склонения и сближения меридианов указывают в градусной мере и делениях угломера. В пояснительном тексте и на чертеже, помещаемом справа от текста, приводят также поправку в дирекционный угол для перехода от него к магнитному азимуту в делениях угломера. Если в данном районе отмечается магнитная аномалия, то на соответствующих листах карты величину склонения магнитной стрелки на чертеже не подписывают, а величины склонения магнитной стрелки и сближения меридианов приводят в тексте. Под южной рамкой карты посредине помещают линейный и численный масштабы карты, указывают величину масштаба и высоту сечения рельефа, правее масштаба дают шкалу заложений, предназначенную для определения крутизны скатов. Под рамкой справа приводят текст, в котором излагают сведения о способе создания карты, времени съемки, а также о материалах, использованных при составлении и обновлении листа карты. За рамкой листа (с восточной стороны) могут приводиться различные дополнительные сведения (о геодезической основе, проходимости местности и т. д.), а также дополнительные условные знаки. Между внутренней и внешней линиями рамки листа карты дают оцифровку вертикальных и горизонтальных линий координатной (километровой) сетки и подписи географических координат углов рамки. Стороны рамки разбиты на минутные деления (по широте и долготе), а каждое минутное деление точками разбито на шесть частей по десять секунд каждая. У выходов за рамку карты железных и шоссейных дорог помещают название ближайшего города или поселка, куда ведет данная дорога, с указанием расстояния в километрах от рамки до этого населенного пункта.

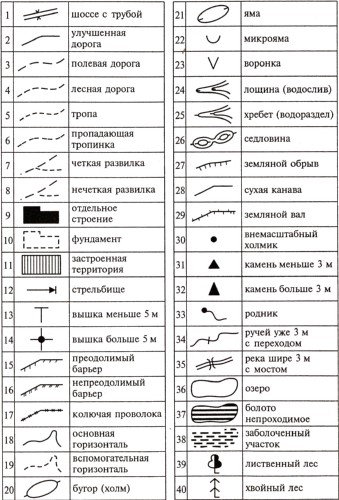

1 - система координат; 2 - название республики и области, территория которых изображена на данном листе карты; 3 - наименование ведомства, подготовившего и издавшего карту; 4 - название наиболее значительного населённого пункта; 5 - гриф карты; 6 - номенклатура листа карты; 7 - год издания карты; 8 - год съёмки или составления и исходные материалы, по которым составлена карта; 9 - исполнители; 10 - шкала заложений; 11 - численный масштаб; 12 - величина масштаба; 13 - линейный масштаб; 14 - высота сечения; 15 - система высот; 16 - схема взаимного расположения вертикальной линии координатной сетки, истинного и магнитного меридианов; 17 - данные о магнитном склонении, сближении меридианов и годовом измнении магнитного склонения. Условные топографические знаки (УСТЗ):

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||