| |||

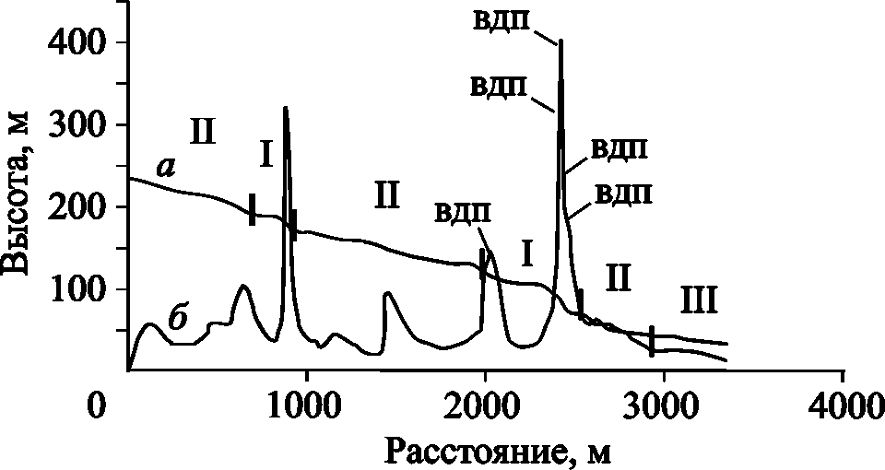

УДК 551.435.1(571.63) А. М. Короткий, м. С. Лящевская Водопадные системы в речных долинах Приморья Рассмотрены факторы преобразования продольного профиля рек Приморья, ведущие к формированию водопадов, порогов и локальных террас. Обращено внимание на роль геолого-геоморфологических процессов в возникновении локальноконтрастных перегибов продольного профиля. Предложена генетическая классификация водопадов. Проведена сравнительная рекреационная оценка водопадных систем, позволившая определить наиболее перспективные для освоения и развития туризма речные системы юга Дальнего Востока. Ключевые слова: регрессивная эрозия, перестройка гидросети, абразионное подрезание, литоморфный фактор, водопады и водопадные системы, рекреация. We examine the factors of transformation of the longitudinal profile of the rivers in Primorski Krai, leading to formation of waterfalls, rapids, and local terraces. Attention is drawn to the role of geological-geomorphological processes in the formation of locally contrasting inflections of the longitudinal profde. A genetic classification of waterfalls is suggested. A comparative recreation assessment of the waterfall systems is made to determine the river systems in the southern part of the Far East exhibiting the most promise for development, and for the promotion of tourism. Keywords: retrogressive erosion, reconfiguration of the hydronetwork, abrasion undercutting, lithomorphic factor, waterfalls and waterfall systems, recreation. Генетическая классификация водопадов Особенности формирования водопадов и водопадных систем, определяемые геолого-геоморфологическими факторами, как правило, не подвергаются детальному анализу в региональных публикациях. Также не предоставляется информация об их пространственно-временной динамике и влиянии на геоморфологические и гидрологические процессы в речных бассейнах. Именно это затрудняет использование информации о водопадах для оценки их влияния на особенности ландшафтов и устойчивость геосистемы. Существует несколько механизмов возникновения водопадов и порогов в речных долинах. На основании этих механизмов разработана генетическая классификация водопадов. Литоморфные водопады. Подобные пороги и водопады возникают в руслах рек на выходах горных пород, поддающихся глубинной эрозии с большим трудом, чем нижележащие по долине. Это скульптурные формы, относящиеся к литоморфным образованиям. На основе представлений Н. И. Маккавеева [1] об эрозионных процессах нами рассматриваются варианты возникновения водопадов в зависимости от геологического строения речных долин Приморья, где эти процессы хорошо изучены [2, 3]. Первый вариант, когда перелом профиля совпадает с выходом в русле сравнительно податливых пород, перекрытых пластом более прочной породы, после прорезания которого глубинная эрозия ускоряется и образуется водопад. Стенка уступа подмывается в основании, что приводит к обрушению вышележащей толщи пород и регрессивному смещению водопада или образованию каскада водопадов. Именно так возникли Кравцовские водопады, расположенные на территории Юго-Западного Приморья (см. рис. 1). Кравцовская водопадная система — это каскад из пяти водопадов (высота до 5 м), образовавшийся на меловых отложениях коркинской свиты, представленных субгоризонтально лежащей толщей окварцованных мелкогалечных конгломератов, разделенных слабоустойчивыми к эрозии красноцветными алевролитами. Такое сочетание привело к образованию и регрессивному смещению водопадной системы, расположенной в интервале высот 105—50 м, с уклонами тальвега 0,1—0,2 м/м, превышающими средний уклон русла в 3,57 раза (рис. 2).

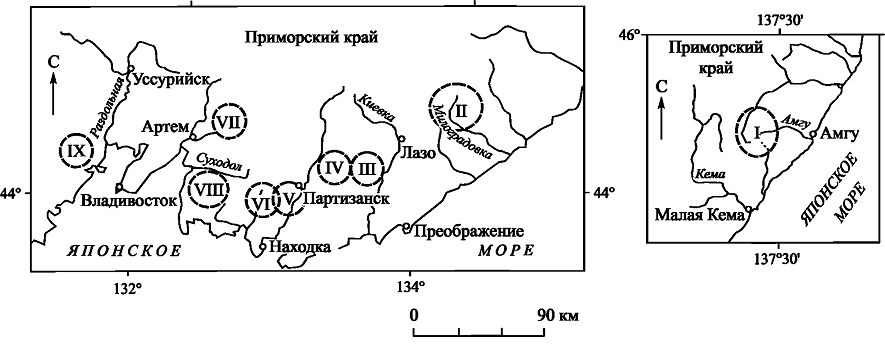

Рис. 1. Схема расположения водопадных систем Приморского края. Системы: I — Амгинская, II — Милоградовская, III — Беневская, IV — Водопадненская, V — Каменская, VI — Ворошиловская, VII — Шкотовская, VIII — Ливадийская, IX — Кравцовская. О смещении уступов вверх по ручью свидетельствуют крупные пластины окварцованных пород, выстилающие русло ниже водопадов. Чередование этих пород и красноцветных аргиллитов объясняет четковидное строение долины, а слабый наклон пластов к юго-востоку приводит к возникновению ее асимметрии с более крутым левым бортом. Отсутствие конуса выноса при выходе руч. Кравцовский в долину р. Грязной соответствует доголоценовому возрасту водопадной системы. Ручей из этой долины пересекает без образования конуса выноса луговую террасу и участки первой надпойменной террасы, имеющей позднечетвертичный—раннеголоценовый возраст (Q3 - Q4). О втором варианте можно говорить, если перелом профиля возникает на месте выхода пластов горных пород, «поставленных на голову» (включая дайки и другие интрузивные и субинтрузивные образования). При этом положение постепенно снижающегося уступа в плане не меняется. Подобные водопады на реках и ручьях юга Дальнего Востока имеют достаточно широкое распространение. В качестве примера можно привести каскад Беневских (Еломовских) водопадов. Он расположен в средней правобережной части бассейна р. Киевка на руч. Еломовский примерно в 30 км от пос. Лазо [4]. Образование каскада водопадов связано с экструзией верхнемеловых дацитов. На этом ручье возникло пять разных по высоте водопадов, которые чередуются со скатами воды. Общая высота самого большого (нижнего) водопада примерно 20 м, ширина до 1,5 м. При третьем варианте возникновения перелом профиля образован горными породами с крутым падением пластов. В зависимости от направления падения дислоцированных осадочных пород выделяются обсеквентные (смещающиеся вверх по течению) и консеквентные (смещающиеся вниз по течению) водопады. В первом случае они представляют собой стенку с выступающим в верхней части карнизом и глыбовым завалом в основании, во втором — серию небольших водопадов или длинный водоскат. Подобные образования изучены в бассейне рек Партизанская и Суходольная

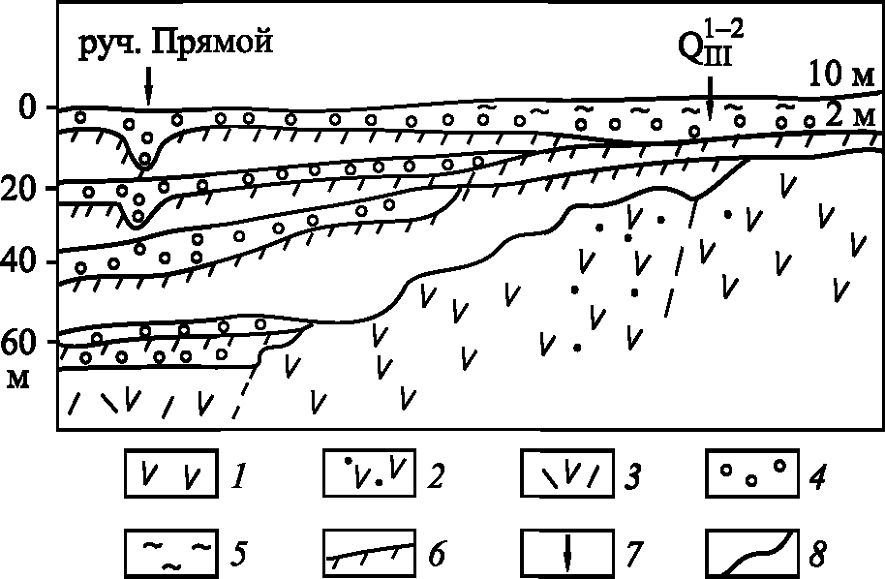

Рис. 2. Совмещенный график продольного профиля (а) и отношения частного уклона к среднему (б) руч. Кравцовский. Тип русла: I — порожисто-водопадный, II — горный с неразвитыми аллювиальными формами, III — горный Расстояние, м с развитыми аллювиальными формами. Четвертый вариант характерен для порогов и водопадов, образующихся на участках формирования в русле перлювия, который возникает в местах разрушения крупных обвалов, оползней и ледниковых накоплений [2]. На восточном склоне горной системы Сихотэ-Алинь они приурочены к глубоковрезанным долинам с крутыми бортами, склонными к обваливанию и оползанию. Образования подобного типа изучены в бассейне рек Партизанская и Артемовка, где установлены крупные обвалы. Подобные водопады достаточно быстро разрушаются эрозией и превращаются в пороги. Один из таких порожистых участков длиной до 500 м с тремя водопадами обследован Г. И. Худяковым и А. М. Коротким в 1962 г. в среднем течении р. Нипна (бассейн р. Нимелен) на месте размыва морены и крупного обвала [5]. Водопады, образовавшиеся при перестройке гидросети. В пределах Сихотэ-Алиня явления перестройки речной сети происходили как в его центральной, приводораздельной части, так и по периферии. Причиной образования порогов и водопадов стала различная интенсивность эрозионных процессов, прежде всего за счет регрессивной эрозии, наблюдающейся на участках внутри- и межбассейновых перехватов речной сети. Этот тип водопадов имеет достаточно широкое распространение на восточном склоне Сихотэ-Алиня, где установлены крупные перехваты в бассейне рек Милоградовка и Амгу. Водопады и пороги при крутых уклонах русла чаще всего возникают в местах выхода устойчивых к эрозии горных пород. Первичный перехват осуществляется чаще всего малыми водотоками на участке глубоких седловин, где абсолютные высоты днища крупной долины и истоков ручья-перехватчика с активной глубинной эрозией обычно сближены. Этот механизм, отвечающий боковому перехвату, характерен для большинства случаев меж- и внутрибассейновых перестроек гидросети. В качестве примера рассмотрим две группы водопадов. Штоки меловых риолитов и другие горные породы пермского возраста в верховьях р. Милоградовка приводят к образованию многочисленных водопадов. В среднем течении граниты позднемелового возраста слагают уступ водопада Чертов Мост, ниже которого наблюдается серия из десяти локальных террас. Выход дайки меловых риолитов на руч. Разбойник (среднее течение Милоградовки) образует здесь 9-метровый водопад. Все милоградовские водопады располагаются в ущельях и совпадают с зонами развития регрессивной эрозии на участках разновременной перестройки речной сети. Проведено изучение перестройки гидросети в бассейнах рек Милоградовка и Уссури. Анализ плиоценовых отложений в Верхне-Уссурийской впадине позволяет восстановить облик рельефа и положение главного водораздела в центральной части южного Сихотэ-Алиня. На водоразделе руч. Прямой (бассейн Милоградовки) и р. Мута (бассейн Уссури—Янмутьхоуза) плиоценовые отложения образуют аллювиальную равнину, абсолютные отметки которой составляют 600—650 м. Наличие достаточно мощных (свыше 20 м) хорошо окатанных галечников в пределах современного водораздела указывает на иную конфигурацию (а затем и ее разрушение системой перехватов) речных бассейнов этой части Сихотэ-Алиня в плиоценовое время. Вопрос о направлении смещения главного водораздела был решен на основании косвенного признака — большой интенсивности регрессивной эрозии в верхнем течении руч. Прямой, следствием которой стало присоединение большей части бассейна р. Мута к системе р. Милоградовка [6, 7]. Палеогеоморфологическая реконструкция в Верхне-Уссурийской депрессии в плиоцене произведена нами на основании изучения размерности, окатанности, вещественного состава, мощностей и площадного распространения плиоценовых галечников, а также конфигурации современной речной сети этого района. При сравнении вещественного состава русловых отложений палеореки и руч. Прямой, дренирующего аккумулятивную равнину плиоцена в настоящее время, можно сделать вывод о различном положении водосборных бассейнов [7]. Ручей Прямой своими верховьями эродирует выходы пермских пород и контактово-измененные породы юры. Но в составе плиоценовых конгломератов преобладают липариты и туфы липаритов, которые распространены в бассейне руч. Ветвистый. Отсюда следует, что они поступали в район водораздела рек Милоградовка и Мута с востока — прежде всего из бассейна руч. Ветвистый. Анализ мощностей плиоценовых отложений также указывает на существование в плиоцене речной системы западного направления: в бассейне руч. Ветвистый они составляют 5—6 м, а на водоразделе р. Мута и руч. Прямой — 100 м. Соответственно и ширина плиоценовой долины в направлении с востока на запад увеличивается с 300—400 м до 2,5—3,0 км [7]. Древний водораздел между бассейнами пра-Муты и пра-Милоградовки, по мнению Г. С. Ганешина [6], находился близ ур. Чертов Мост в среднем течении современной Милоградовки. Одна из особенностей эрозионно-аккумулятивных процессов в позднем плейстоцене в долине р. Милоградовки, в том числе и на участке водопадов и порогов, — чередование во времени процессов эрозии и аккумуляции. Врезание связано, в первую очередь, с развитием глубинной регрессивной эрозии вследствие возникновения неравновесного профиля после перестройки гидросети. На этот процесс сильное влияние оказали изменения климата. В эпохи похолоданий, когда резко усиливался кластогенный поток в реках Сихотэ-Алиня, в долине Милоградовки и ее притоков формировался чехол аллювия даже на участках активного врезания с порогами и водопадами. Вероятно, в позднем вюрме произошло исчезновение большинства водопадов, имеющих высоту менее 6 м.

Рис. 3. Геологический разрез на участке погребенного водораздела (нижнее течение руч. Прямой, бассейн Милоградовки). 1 — коренные породы: а — кислые эффузивы, б — базальты; 2 — глыбы и крупные валуны; 3 — крупный щебень в суглинке песчанистом; 4 — мелкий щебень в суглинке песчанистом; 5 — галька и валуны с песком; 6 — песок с алевритом; 7 — песок глинистый; 8 — песок; 9 — суглинок с мелким щебнем; 10 — торф с песком; 11 — органика: а — древесина, б — мелкие растительные остатки; 12 — почва; 13 — ожелезнение; 14 — характер контактов отложений; 15 — места отбора проб; 16 — расчистки. Один из разрезов 6—8-метровой террасы изучен в бассейне Милоградовки в долине руч. Прямой на участке первого водопада (рис. 3). В этом разрезе верхняя покровная пачка мощностью до 6 м представлена суглинками с обломками окварцованных алевролитов. Она возникла в конце позднего вюрма—раннем голоцене в результате смещения на поверхность террасы оползней и курума. Вторая пачка осадков (мощность 3—8 м) представлена в верхней части пойменной фацией, вниз по разрезу переходит в пачку аллювия, выполняющего эворзионный котел. Близлежащая к современному водопаду пачка грубообломочного материала возникла, вероятно, за счет разрушения уступа водопада. На этих грубообломочных осадках залегает пачка хорошо окатанного валунно-галечного материала, вероятно, соответствующая нормальной русловой обстановке. Слой синевато-серых песков с прослоями галек и крупными остатками древесины соответствует стадии старицы. Изучение спорово-пыльцевых комплексов из верхней части террасы (интенсивность 0,0—4,5 м) позволило сопоставить время накопления этой части разреза с ранним голоценом (палинозона Pinus-Betula-Ulmus-Alnaster). Из аллювиальной пачки (мощность 4,5—5,8 м), где в большом количестве встречаются древесина Populus, Alnus, Larix и плоды Pinus pumila, получен спорово-пыльцевой спектр с обильным содержанием пыльцы Betula sect. Nanae, Alnaster, Pinus s/g Haploxylon. Полученный спектр соответствует одной из климатических фаз позднего вюрма, что согласуется с 14С-датой 12490 ± 250 (МАГ-303). Таким образом, время заполнения осадками эворзионного котла и формирования аллювиальной и покровной пачек на участке водопада в долине руч. Прямой совпадает со второй половиной позднего вюрма—ранним голоценом. Изучение разреза этой террасы выше водопада позволяет сделать вывод, что врезание и вскрытие водопада произошли во второй половине голоцена. Амгинские водопады (р. Сред. Амгу) расположены в узком (местами до 2 м), петляющем каньоне с отвесными скальными бортами высотой до 100 м, который протягивается на 1,5 км с постепенным уменьшением высоты бортов к верховьям до 8—10 м. Уступы водопадов сложены верхнемеловыми липаритами. Высота самого высокого водопада, Большого Амгинского, 37 м [8]. Арсеньевский водопад на р. Прав. Амгу расположен в узком ущелье, которое свидетельствует о регрессивном смещении водопада. В одном месте труба обрывается, образуя 8-метровый водопад шириной 3—4 м [9]. В 2,5 км выше по течению находятся три водопада (Святая Троица) высотой до 15 м, но с меньшим расходом воды. Водопады на р. Прав. Амгу образованы на верхнемеловых липаритах. Локальные террасы и водопады в магистральной долине и притоках с разной интенсивностью глубинной эрозии. Здесь установлены несколько вариантов проявления процессов. Первый из них соответствует разной скорости глубинной эрозии в магистральной долине и притоках. Причинами этого могут быть различные явления: разница в темпах тектонических движений, вулканические процессы, ледниковая экзарация, различная стойкость горных пород к денудации. Но определяющий фактор — это различия в живой силе потока, крупности и балансе русловых наносов: чем больше расход воды и меньше наносов, тем больше скорость глубинной эрозии. Поэтому на определенных этапах развития речных долин устья притоков оказываются подвешенными относительно днища магистральной долины. Примеры таких небольших водопадов известны в верхнем течении р. Партизанская — высота 3 м (хр. Сихотэ-Алинь), среднем течении р. Нипна — высота 6 м (хр. Дуссе-Алинь), в верхнем течении р. Налдындья — высота 15 м (хр. Ям-Алинь). В последнем случае образование водопада в устье притока было обусловлено интенсивной глубинной эрозией в главной долине из-за перехвата данной рекой одного из истоков р. Селиткан [10]. Вторая причина замедления эрозии — превышение количества влекомых наносов над транспортирующей способностью водотока, которое вызывается развитием в бассейне притока обвально-осыпных, ледниковых и других процессов. Изучение разрезов нижнечетвертичной террасы в долинах рек с интенсивной глубинной эрозией показало, что наиболее часто водопады в устьях притоков возникали в нижнем плейстоцене на начальной, наиболее активной фазе глубинной эрозии в главной долине. Примеры таких древних водопадов, в настоящее время погребенных аллювием, известны в среднем течении р. Лазовка при пересечении Сергеевского хребта (антиклинория). Вариант более молодых локальных цокольных террас с водопадами изучен в среднем течении р. Нипна в бассейне р. Нимелен, где интенсивность вреза в магистральной долине значительно превышала таковую в устьях притоков, так как глубинная эрозия здесь задерживалась конусами выноса [2]. При последующем смещении магистрального водотока и подрезании конуса возникает цокольная локальная терраса, максимальная высота цоколя которой совпадает с тальвегом притока, где возникают водопады высотой в 5—6 м [5]. Третья причина — длительно существующая асимметрия долин и водосборов. Особенно четко локальные террасы выражены в бассейнах с направленным скатыванием магистрального русла в течение десятков тысяч лет и подрезанием одного из бортов долины, что приводит к образованию локальных цокольных террас, реже порогов и водопадов. Эти процессы достаточно ярко проявились в среднем течении рек Киевка и Партизанская. Подобный тип цокольных локальных террас наблюдается в долинах с попеременной асимметрией, где при подрезании склона магистральным водотоком в малых притоках формируются эрозионные врезы. С ними связаны небольшие водопады на малых реках и ручьях в бассейнах рек Киевка, Кабанья, Оуми, Прав. Копь и др. Обычно эти водопады хорошо выражены во время наводнений. Тектонический тип образования водопадов в зоне контакта горстов и грабенов характерен резкими перегибами продольного профиля, возникающими в зонах контакта структур с различной направленностью и интенсивностью тектонических движений. Подобные водопады пока не известны в горных системах Приморья, но они широко распространены на Камчатке. При абразионном типе образования водопадов и локальных террас в прибрежной зоне моря пороги и водопады возникают в устьях рек на участках абразионных морских побережий, когда речная эрозия не успевает пропилить береговые уступы [11]. Этот тип получил особенно широкое распространение на побережьях Сахалина, Курильских островов и Камчатки и частично в континентальном секторе Японского моря. Абразионное подрезание с образованием водопадов типично для низкопорядковых водотоков и чаще проявляется на участках распространения пород с различной литоморфной стойкостью. Высота водопадов находится в прямой связи со средним уклоном сохранившейся от абразии части водосборного бассейна. Наиболее значительные водопады высотой 25—35 м возникли на юго-восточном побережье о. Кунашир в пределах Головнинского клифа на ручьях, перпендикулярно ориентированных к береговой линии. Развитие водопадов и связанных с ними локальных террас во время регрессий определяется интенсивным проявлением глубинной эрозии в долинах рек. При уклонах менее 0,004 м/м вслед за отступающим морем формируется ступенчатый профиль с увеличением уклонов до 0,01—0,0025 м/м. Неравномерное изменение мощностей осадков вдоль древних тальвегов на мелководном шельфе от 0,5 до 10 м позволяет предположить существование порогов и водопадов. При проведении детальных поисково-разведочных работ на шельфе к северу от устья р. Кузнецова (средний Сихотэ-Алинь) установлены резкие перегибы коренных пород с высотой уступов до 4 м на глубинах 10 и 15 м. Если в процессе отступания береговой линии вскрываются пласты с повышенной эрозионной стойкостью, то на таких участках возникают водопады значительной высоты. Подобные образования установлены при бурении во время поисково-разведочных работ на о. Аскольд ниже 20-метровой изобаты на участке ее сближения с 40-метровой изобатой. Погребенный водопад высотой более 30 м выявлен при бурении на восточном побережье о. Кунашир. К югу от мыса Четверикова в устье р. Андреевка (о. Кунашир) есть водопад высотой 4 м на кислых окремненных эффузивах. Серия скважин, пробуренных в устье реки при строительстве моста, показала, что маломощный чехол пляжевых отложений в 8 м от береговой линии резко переходит в почти 40-метровую толщу рыхлых осадков — она лежит на выровненной поверхности древнего бенча. Здесь в основании залегает грубообломочный аллювий (мощность 12 м), который перекрыт прибрежно-морскими пляжевыми песками с высоким содержанием магнетита и галечниками преимущественно андезитобазальтового состава. Можно допустить абразионную природу уступа, возникшего при задержке понижения уровня моря на отметках 32—40 м. Кроме того, на побережье Японского моря известны эфемерные (сезонные) водопады. Так, с западной стороны о. Аскольд после длительных дождей, связанных с прохождением тайфунов в летне-осеннее время, возникает слив воды из водосборной воронки двумя струями в виде водопада. Его высота примерно 80 м. Подобные эфемерные водопады наблюдались после ливней к востоку от мыса Поворотный, к северу от бухты Валентина, в бухте Мал. Незаметная, вблизи мыса Грозный (бухта Китовое Ребро). В междуречье Крепостной и Кюмы такой водопад функционирует за счет воды, стекающей из болота. Зимой там образуется обширная наледь из гирлянды ледяных столбов. Ледниковый тип образования характерен для водопадных систем и локальных террас, наблюдаемых в ареалах развития горно-долинных оледенений. В частности, подобные образования изучены нами в истоках рек Кербь и Нипна (хр. Дуссе-Алинь). На хр. Ям-Алинь в среднем течении рек Налдындья и Ассынь высота водопадов превышает 25 м. Их образование связано с интенсивной глубинной эрозией в главной реке (до 40—60 м за голоцен) и резким замедлением эрозии в долинах притоков, обычно заполненных моренами. К вулканическому типу образования относятся водопады на участках выхода водотоков из кратерных озер. Участки слива воды из кратерных озер известны прежде всего на Курилах. Геоморфологические процессы на водопадных участках Пороги и водопады замедляют продвижение фронта регрессивной аккумуляции до тех пор, пока не сгладится перегиб продольного профиля вследствие глубинной эрозии или мощность аккумулятивного тела не превысит высоту водопада. Смещение фронта регрессивной эрозии в основном зависит от эрозионной стойкости пород, образующих пороги и водопады. Вследствие указанных особенностей геоморфологических процессов пороги и водопады ограничивают зону распространения регрессивной эрозии [2]. Достаточно подробно изучены влияния резких перегибов продольного профиля в бассейне р. Милоградовка, где развиты пороги и водопады (рис. 4). Соответственно, на таких участках наиболее значительно меняется высота и строение террас, возникающих при регрессивной эрозии и аккумуляции. По мере приближения к перегибу профиля мощность аллювия в разрезе террасы обычно сокращается, а высота и количество террас увеличивается. Выше порога или водопада из-за замедления смещения фронта регрессивной эрозии и уменьшения глубины вреза резко уменьшается высота цикловой террасы. Ниже водопада в зоне значительного увеличения уклонов профиля (иногда в десятки раз) отмечается формирование локальных террас, что приводит к разрыву на порогах и водопадах цикловых террас (см. рис. 4). При достаточно точно установленном возрасте цикловой террасы становится возможным расчет скорости общего врезания. Так, в нижнем течении руч. Прямой на участке нижнего водопада локальные террасы ограничены уровнем 10—12-метровой позднечетвертичной террасы (возраст 90— 95 тыс. лет). С учетом высоты локальных террас скорость врезания составляет 0,7—0,8 м за тысячу лет, что превосходит скорость глубинной эрозии на участках с нормальными уклонами в 10—12 раз. При общем интенсивном тектоническом поднятии речного бассейна влияние литоморфных особенностей пород на формирование перегибов профиля не столь ощутимо, так как скорость глубинной эрозии при значительных уклонах русла, расходах воды и обилии влекомого материала весьма велика. Наибольшее замедление скорости регрессивной эрозии совпадает с выходами в русле абразивостойких пород. Именно на реках с разнородными геологическими комплексами и малым количеством влекомых наносов возникают длительно существующие водопады. В Приморье они наблюдаются в днищах кайнозойских впадин, где в состав осадков включены кислые вулканиты, порфириты, окварцованные породы. Подобную роль в возникновении водопадов на Курильских островах, где преобладают туфы и другие рыхлые накопления, играют выходы кремнистых вулканитов.

Рис. 4. Продольный профиль и локальные террасы в долине руч. Прямой ниже первого водопада. 1 — порфириты; 2 — кварцевые порфиры; 3 — туфы пор-фиритов; 4 — аллювий (валуны и галька); 5 — суглинок; 6 — цокольная терраса; 7 — устье правого притока; 8 — тальвег ручья; 10 м — вторая надпойменная терраса (Qm ); 2 м — высокая пойма (Qjy3). По-иному геоморфологические процессы протекают при трансгрессивной эрозии и аккумуляции. В этом случае волна аккумуляции, распространяющаяся вниз по реке, выклинивается выше участков перегиба продольного профиля и исчезает на порогах и водопадах [1]. Обычно на участках порогов и водопадов цикловые аккумулятивные (климатогенные) террасы становятся цокольными, но при значительной мощности волны аккумуляции зона порога или водопада может оказаться погребенной. В этом случае ниже водопада мощность аллювия резко увеличивается. При восстановлении баланса наносов в русловой системе и усилении глубинной эрозии река довольно быстро «откапывает» порог или водопад в том месте, где формируется серия аккумулятивных локальных террас (см. рис. 3). Заключение Образование порогов и водопадов становится результатом преобразования продольного профиля рек и приводит к возникновению серии локальных террас. Их значительная часть возникает в результате различий в свойствах горных пород, вскрываемых в русле. Это так называемая группа литоморфных водопадов [1]. Часть возникающих водопадов и порогов связана с проявлением на склонах речных долин крупных обвалов и оползней, заполнением долин обломочным материалом и выпахиванием днища долин при образовании и последующем разрушении ледников. Отмечается также образование локальных террас и водопадов в случае неравномерной эрозии в главной долине и притоках [2]. Особо значительные по протяженности водопадные системы возникают в речных бассейнах на участках перехватов. Как правило, эти водопады связаны с неравномерным проявлением регрессивной эрозии, испытывают латеральное смещение и относятся к числу длительно существующих образований [7]. Значительное преобразование рельефа прибрежных зон морей и океанов происходит во время трансгрессий, когда скорость абразионного подрезания берега превышает скорость глубинной эрозии в речных долинах. В этом случае возникают крупные водопадные системы. Благодаря своей уникальности, ландшафтному разнообразию и красоте водопады играют роль ценных рекреационных ресурсов, являются объектами научного и экологического туризма. Водопадные системы в сочетании с другими природными ресурсами территории имеют определенный рекреационный потенциал. Привлекательность каждой такой зоны складывается из степени аттрак-тивности самих водопадов, живописности окружающих ландшафтов, наличия туристическо-экскурсионных объектов, бальнеологического использования и транспортной доступности. Все это определяет пригодность территории для организации различных видов отдыха и туризма. В пределах Приморья выделяется целый ряд водопадных систем: Амгинская (Тернейский район), Милоградовская (Ольгинский район), Шкотовская и Ливадийская (Шкотовский район), Бенев-ская (Лазовский район), Кравцовская (Хасанский район), Водопадненская, Ворошиловская и Каменская (Партизанский район). Проведенная сравнительная рекреационная оценка этих систем позволила определить наиболее перспективные для освоения и развития рекомендуемых видов туризма. Высокую оценку по рекреационно-эстетической привлекательности получили Амгинская, Милоградовская и Беневская системы; по дополнительным туристическо-экскурсионным объектам — Амгинская, Милоградовская и Беневская; по безопасности посещения — Шкотовская, Ливадийская и Кравцовская; по рекреационно-туристической инфраструктуре — Шкотовская, Ливадийская, Ворошиловская и Кравцовская. Наилучшие условия для бальнеологического использования складываются на территории Беневской водопадной системы. Самыми перспективными для развития основных видов туризма по итогам интегральной оценки приоритетности оказались две водопадные системы: Беневская (экологический, экскурсионный, пешеходный, водный, лечебно-оздоровительный, научный туризм) и Милоградовская (экологический, пешеходный, водный, лечебно-оздоровительный, научный). Эти системы отличаются наиболее разнообразными природными условиями, и, следовательно, здесь можно использовать большее число видов рекреационной деятельности. Список литературы 1. Маккавеев Н. И. Сток и русловые процессы. — М.: Изд-во Моек. ун-та, 1971. — 115 с. 2. Короткий А. М. Палеогеоморфологический анализ рельефа и осадков горных стран (на примере Дальнего Востока). — М.: Наука, 1983. — 246 с. 3. Мир водопадов / Отв. ред. П. Ф. Бровко. — Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2005. — 183 с. 4. Путеводитель по Приморью-2001. Камчатка. Хабаровский край. — Владивосток: ИИЦ Надежда, 2001. — 348 с. 5. Короткий А. М. О некоторых особенностях морфологии днищ и строения аллювия магистральных долин в горных областях (на примере р. Нипны) // Вопросы геоморфологии и морфотектоники южной части Дальнего Востока. — Владивосток, 1965. — С. 116—127. 6. Ганешин Г. С. Геоморфология Приморья. Труды ВСЕГЕИ. Нов. сер. — М., 1957. — Т. 4. — 135 с. 7. История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока. Юг Дальнего Востока / Худяков Г. И., Денисов Е. П., Короткий А. М. и др. — М.: Наука, 1972. — 424 с. 8. Ляшевская М. С. Водопады в речных долинах Приморья // Гидрометеорологические и географические исследования на Дальнем Востоке: Материалы V юбилейной конференции. — Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. — С. 120-121. 9. Арсеньев В. К. Дерсу Узала. — М.: Изд-во геогр. лит-ры, 1960. — 235 с. 10. Осипов С. В., Короткий А. М., Сазыкин А. М. Урочище Авлая — ландшафтный феномен хребта Ям-Алинь (Буре-инское нагорье) // География и природ. ресурсы. — 2000. — № 3. — С. 91-98. 11. Короткий А. М., Худяков Г. И. Экзогенные геоморфологические системы морских побережий. — М.: Наука, 1990. — 216 с. Поступила в редакцию 4 декабря 2007 г. Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток

|