| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Записки лиц, служивших в Югорской земле Корнилов А.М. Замечания о Сибири А.М. Корнилов, отец прославленного российского вице-адмирала В.А. Корнилова, был тобольским губернатором. В 1807 г. он проехал из Тобольска до Обдорска, одной из целей поездки было исследование «на месте личным обозрением… отчего остяцкий народ не размножается и нет ли от земской полиции каких-либо притеснений сим простодушным чадам природы». Сразу же по возвращении губернатор стал писать «Замечания о Сибири», которые были опубликованы только через 21 год. Обращаясь к читателям, А.М. Корнилов писал в начале книги: «Замечаний сих о Восточной и Западной Сибири, писанных в бытность мою губернатором Иркутской, а потом Тобольской губерний, никогда я не предполагал издавать в свет, но недостаточные, а часто и совершенно несправедливые понятия и суждения о сей пространнейшей и всеми дарами природы богато наделенной области побуждают меня представить любителям Отечества то, что за двадцать лет пред сим видел я сам и дознал не по слухам, но собственным моим опытом и моими наблюдениями. Замечания мои писаны в 1807-м году…» […] Северная часть Тобольской губернии по большой части обитаема народами, почти в первобытном состоянии человека пребывающими, живущими звериною ловлею, рыбным промыслом и стадоводством оленей. Это их единственная собственность, единственное богатство, единственная возможность существенная! Для призора и управления сими народами необходимы по душе, по сердцу, знанию и поведению отличные чиновники. За перенесение всех трудностей, сопряженных с отдаленностью места, суровостью климата и бедностью того края, за лишение себя в продолжение нескольких лет всего необходимого и за совершенное пожертвование собою для общей пользы, должно поощрять их особенными, примерными для всех наградами. Чиновники сии должны всеми силами стараться бедный народ сей постепенно приучать к переходу от первобытной дикости и невежества к возможному образованию и деятельности; подвинуть сколько возможно промышленность их; внушать им чувство истинной пользы своей и защищать их от корыстолюбия промышленников, приносящих часто в жертву оному не токмо избытки сих жалких детей природы, но даже и последние их сокровища – свободу и простоту добрых первородных нравов. Внимательный, строгий выбор таковых чиновников будет вернейшим средством к доведению сего края в возможно лучшее состояние. Они, имея всегда в виду сколько частное сих народов, столько и общее благоденствие и пользу для всего государства от удобнейшего перехода избытков южных на север и северных на юг и приведя в подробнейшую известность край сей сведениями своими, основанными на опыте, легко могут утвердить благоденствие сей части Сибири. […] В бытность мою тобольским гражданским губернатором, получив отношение тогдашнего министра коммерции графа Н.П. Румянцева, в коем он просил моего по вверенной мне губернии содействия подполковнику Попову, посланному для открытия водосообщения реки Оби с Печорою, я как для сего, так и для исследования на месте личным обозрением моим, отчего остяцкий народ не размножается и нет ли от земской полиции каких-либо притеснений сим простодушным чадам природы, предположил, несмотря на многие представленные мне затруднения, отправиться из Тобольска в северопромышленный край к Березову и Обдорску по рекам Иртышу и Оби. […] Я отправился из оного 28 мая 1807 года на приготовленной для моего плавания палубной лодке к Березову и Обдорску, в такой край света, где природа, кажется, остановила ход обыкновенных своих законов и где человек образом жизни своей представляет зрелище страдания и ужаса. […] Я был встречен в Березове так же, как отпущен из Тобольска: народ был восхищен моим прибытием, он в первый раз видел у себя своего губернатора. Местоположение города довольно изрядное, особливо во время полноводия, в которое кажется он прилежащим морскому берегу. Подъезжающему к Березову и в самое цветущее время июня природа представляется путнику в ужасном виде: зелень дерев бледна, желта и жители окутаны шубами; я не мог надивиться противоположностям тамошнего климата: в одно и то же время года иногда от солнечных лучей несносно жарко и вдруг так делается холодно, что шуба необходима. Обозрев присутственные места и все казенные заведения, нашел, что оные требовали бы и лучшего распорядка, и более внимания. Между прочим, встретил я здесь затруднение в подрядах на лес, ибо ни одного ни торгового, ни ремесленного общества в Березове нет. Остяки же по рассеянности занятий своих, а более по нерадению поставкою леса вовсе не занимаются, и, следовательно, входят в подряды одни казаки, отчего при постройках после пожара казна понесла значительные убытки и цены выставлены были несоразмерные, так что экономическим внимательным образом можно бы сделать постройки сии по крайней мере вдвое дешевле. Сие побудило меня для будущего времени приказать не спешить производством казенных строений, доколе жители сами не обстроятся, тем более что самонужнейшее для казны все было уже сделано, и поручить достойному и верному чиновнику присмотр и соблюдение казенной пользы как относительно постройки, так и продовольствия из запасных магазейнов, которое прежде было весьма затруднено. В заключение скажу, что в бытность мою не токмо гостиного двора или рынка, даже ни одной лавки не было в Березове и если бы не приезжали из Тобольска за тысячу верст татары с разными припасами, то жители, по неимению торговых мест, лишены были бы и самых необходимых вещей, ибо окрестный народ, платящие ясак остяки, не имея постоянных жилищ, не могут снабжать город нужными потребностями. […] Жители в Березове состоят из нескольких казацких семей, которые в мое время ни по какой части не приносили пользы государству: они военного искусства совсем не знают, вооружения порядочного не имеют и из 170 не более 30 человек называются вооруженными только потому, что для виду носят на себе кое-какое оружие; следовательно, казенное жалованье и продовольствие на сих людей идет совершенно напрасно. […] Здешние князцы1 (обдорские. – Сост.) ничем не отличаются от простых жителей и не пользуются от них никаким особенным уважением и во всех работах, даже и в гребле, упражняются сами. Жадность к вину, всем диким народам свойственная, здесь до такой степени простирается, что остяк, ожидающий за труды очередной рюмки своей, походит на одержимого лихорадкою… […] Дорога в северопромышленный край бывает 5 месяцев водою, а 7 зимним путем; сколько водяной ход труден для разъезда чиновников и почты, столько удобен для тягостей; напротив того, зимний путь весьма удобен для легкой езды, но совершенно невозможен для тяжелых перевозов. […] 1 Из которых двое награждены грамотами и бархатными малиновыми платьями, обложенными золотым галуном, от вечно достойныя памяти государыни императрицы Екатерины II. Корнилов А.М. Замечания о Сибири. СПб., 1828. С. 53–54, 56–57, 68–71, 78, 93. Белявский Ф.И. Поездка к Ледовитому морю Белявский Ф.И., член Тобольской врачебной управы, врач, в конце 1820-х гг. был командирован для изучения положения и оказания медицинской помощи остякам в связи с распространением среди них сифилиса. В оценке труда Ф.И. Белявского можно опираться на его слова: «Состоя на службе в Западной Сибири в продолжение трех с половиною лет, я приобрел по званию члена врачебной управы обстоятельные сведения о Северном крае… записки мои кратки, местами даже сухи, но верны… я желал только сделать их полезными и записывал все, как видел, строго придерживаясь простоты и ясности…»* Дорога в Березов Березов1 лежит к северу от Тобольска в расстоянии около тысячи верст; дорога к городу частью сухим путем, но более реками Иртышом и Обью, потому что все пространство между Березовом и Тобольском покрыто непроходимыми болотами, отчего летом сообщение между деревнями сухим путем прекращается. Река Обь имеет совершенно прямое направление в своем течении, и различие между зимним и летним путем по ней совсем неощутительно в отношении к скорости; напротив того, Иртыш столь извилист, что в летнюю пору на проезд сею рекою от одной деревни до другой в иных местах должно употребить втрое более времени, нежели зимой. Зимняя дорога чрезвычайно покойна, потому что по ней мало ездят, и притом в легких повозках, которые гладко укатывают оную; можно утвердительно сказать, что на всем пространстве тысячи верст нет ни одной рытвины или ухаба. Неровности же встречаются только на реках, замерзнувших во время бурь, отчего льдины в бурном порыве ветров, спершись между собою, цепенея дыбом, образуют как бы окаменелые груды, вдоль по лицу реки разметанные. Дорога берегом имеет различную широту: от Тобольска до села Демьянска можно ехать тройкою в ряд, от Демьянска же до села Самарова и далее к Березову гусем, по рекам она извилиста и очень узка. Летом ездят в Березов водою до селения Самарова и далее верст сорок Иртышом, а потом Обью и Сосьвою. Селения, лежащие на дороге к Березову Все вообще селения расположены по рекам весьма в недальнем между собою расстоянии; из них наиболее заслуживают внимание… […] Село Самарово В 500 верстах от Тобольска, на берегу реки Иртыша, при подошве высокой горы, покрытой кедровым лесом. Здесь Иртыш разливается с лишком на 20 верст и вода подходит к самому селению, так что жители из домов своих выезжают на лодках, почему дома здесь выстроены не на фундаментах, а на так называемых «стульях» (род свай) вышиною от 5 до 6 футов. Во время разлития реки жители отводят весь свой домашний скот на гору в кедровый лес, оставляя его там до возвращения рек в берега. Однако ж этот способ предохранять от потопления домашних животных вовсе не верен, ибо леса наполнены хищными зверями (волками и медведями) и значительное количество лошадей и коров предается беззащитно на жертву лютости сих зверей, чтобы спасти другую часть от общего зла, коим угрожает разлившийся Иртыш. Хлебопашества здесь совершенно нет, и крестьяне не имеют даже понятия о нем, но благодетельная природа щедро наградила их другими источниками богатства: рыбный промысел здесь превосходнее, нежели где-либо. В 40 верстах от села Самарова, при впадении Иртыша в Обь и на самой Оби, находятся рыболовные «пески». Обильнейшая ловля состоит в «язи» и другой мелкой рыбе, которую солят, сушат, вялят и отправляют для продажи в большом количестве не только по всей Сибири, но и в соседственные губернии Европейской России, а именно: в Оренбургскую, Пермскую и Вятскую. Рыбный лов производится здесь, как в России, неводами, сетями и мордами. Другой важный предмет промышленности жителей есть лов птиц, которые водятся здесь весною и осенью во множестве. Их ловят обыкновенно посредством перевесов, составленных из тонких, частых сетей с мешком наподобие невода; сеть подымается верхними концами на блоках к двум деревьям, а мешок лежит на земле. Искусные птицеловы выбирают удобнейшие для сего места, как-то: перелет птицы с одного озера на другое и просек в лесу. Утреннею и вечернею зарею птица, летая низко, ищет в лесах промежутков и, не примечая сети, попадает в оную. Тогда притаившийся охотник опускает верхние концы (сети) на землю, и птица остается в мешке, откуда вынимают ее уже битою. Охотники, искусные в отыскивании удобных мест, нередко в одну летнюю ночь ловят от 25 до 50 и более пар гусей и уток. Вот другой способ сего промысла, имеющий свои выгоды на чистом, ровном месте: по прибрежным пескам разбрасывают две мелковязанные сети одну подле другой, прикрепляя один конец колышками к земле. Между сих сетей сажают гусиных чучел и немного поодаль вырывают яму и закрывают ее хворостом в виде куста, где притаившийся птицелов сторожит птицу. Гуси, обманутые чучелами, спускаются на землю; тогда две тонкие веревочки, проведенные к охотнику, мгновенно стягивают обе сети вместе, и гуси остаются в мешке, из которого, как и из перевесов, вынимают их уже убитыми. Достойно замечания, до какого совершенства доведены здесь птицеловные снасти и уловки ловцов. Во-первых, сеть подкрашивается под цвет того песка, на котором должна быть раскинута, потому что птица, заметив малейшую разницу между сетью и песком, не садится. Во-вторых, люди, сидящие при сетях, должны подкликать гусей, подражая в совершенстве их крику. Заметим при сем, что из семи родов гусей, в Сибири известных, каждый род имеет свой особенный крик и полет и мастера, различая их издали по полету и имея во рту свисток из бересты, прибирают на нем подражательные звуки с удивительною точностью и таким образом заманивают птицу к месту ловли. Чучела же ставятся всегда против ветра и в таком расстоянии одно от другого, чтобы в промежутке их могли вмещаться налетающие гуси. Этот способ хотя не доставляет вдруг так много добычи, как первый, но имеет перед ним то преимущество, что может быть употребляем сплошь в продолжение целого дня, тогда как первый годен только во время утренней и вечерней зари. Кроме того, употребляют для мелкой птицы силки, петли и тому подобное, обходясь без ружья. Птицу заготовляют, как и рыбу: ее сушат и солят. Кедровый лес приносит также весьма значительный доход жителям села Самарова: орехов собирают во всей волости около 10 тысяч пудов и в самое дешевое время продают на месте по два рубля пуд. Четвертый столь же богатый источник промышленности жителей проистекает от приходящих из внутренних сибирских губерний с разными китайскими товарами судов: в Самарове обыкновенно сменяются на сих судах работники и самаровские крестьяне, нанимаясь на их места, сбывают притом и свои запасы, как-то: рыбу, птицу и кедровые орехи, заготовляемые ими еще до прихода дощаников. Несмотря на столь многие выгоды, которые, кажется, должны бы были улучшить состояние жителей сего селения, почти половина их остаются в бедности, что происходит от неимоверной беспечности и лени: они готовы всю жизнь свою проводить во взаимных жалобах на свои недостатки, вместо того чтобы быть деятельными и прилежными. Березовский округ От Самарова начинается Березовский округ, который граничит: к северу – Ледовитое море, к югу – Туринский, Тобольский и Тарский округа, к востоку – Томский округ, а к западу – Архангельской губернии Мезенский уезд, от коего отделяется он хребтом Уральских гор. Оканчивается сей пространный округ уже при соединении Обской губы с Ледовитым морем. При выезде из села Самарова природа представляется путешественнику в самом диком виде. На пространстве 60 верст ничего не видно, кроме необозримых степей и кой-где лес и тальниковый кустарник. Еще верст на 100 за Самаровом живут русские, как-то: в селе Троицком, деревнях Олтурне и Сухоруковой, но следующие затем станции, как-то: Маткинская, Сухоруковская, Воронинская, Каушинская, Карымкарская, Больше-Атлымская, Мало-Атлымская и новые – населены издавна остяками. Жители означенных юрт Жители сих юрт заимствовали свои обычаи во многом от русских, с которыми имеют беспрерывное сношение. Они сходны с остяками, живущими между деревней Денщиковской и селом Самаровом2, даже употребляют одинаковое с ними наречие, но гораздо их беднее: домов не имеют, живут в земляных юртах, скотоводство их маловажно, у некоторых же по крайней скудости нет совсем лошадей и принадлежностей, необходимых для рыбного промысла, который посему у них гораздо хуже, нежели у остяков, а иногда и совсем оного не бывает. В отношении к звериной ловле должно заметить, что со времени лесных пожаров, причиненных грозою, звери значительно уменьшились и бедные жители принуждены ходить за сим промыслом чрезвычайно далеко, в чужие «дачи», где охотятся тайно, чтоб не быть пойманными. Родом жизни они очень сходны с остяками, живущими на самом севере. Отделения и волости Березовского округа Березовский округ состоит из отделений и инородных волостей. Отделений три: 1. Обдорское, 2. Кондийское, 3. Сургутское. К каждому из сих отделений принадлежит по нескольку инородных волостей, как-то: к Обдорску 1) кодские городки, 2) Подгородная, 3) Сосьвинская, 4) Ляпинская и 5) Казымская; к Сургутскому 1) Селияровская, 2) Салымская, 3) Пимская, 4) Подгородная, 5) Больше-Юганская, 6) Мало-Юганская, 7) Трем-Юганская, 8) Аганская, 9) Ваховская, 10) Лумпокольская, 11) Салтыкова и 12) Пирчина. Сверх того, находится русских обществ, именно: крестьянских четыре – Березовское, Кондийское, Елизаровское и Сургутское, мещанских одно – Сургутское в бывшем городе Сургуте. Краткое историческое известие о некоторых упомянутых в округе местах а) Упраздненный ныне город Сургут Сургут, где ныне отделение, сначала был городом, основан в 1595 году воеводою князем Федором Барятинским при царе Федоре Иоанновиче, существовал до 1688 года, лежит на северном берегу реки Оби. Против города течет небольшой рукав реки Оби, который, протекая шесть верст, отдельно соединяется опять с нею. Остяки называют сей рукав Сургутемуют, а россияне – Сургуткою, отчего и город получил название Сургут. Здесь жил прежде остяцкий князек Бардак, у речки, которая повыше города впадает в Обь. Доныне еще за речкой Бардаковой с версту повыше Сургута показывают место, где стоял городок сего князька. Село Кондийск, прежде бывшее княжество остяков, ныне же комиссарство, населенное русскими, лежит на правом берегу реки Оби, в 250 верстах от села Самарова. В нем находится Свято-Троицкий мужской монастырь, переведенный сюда в 1656 году по наказу царя Алексея Михайловича из Березова, где находился с 1635 года. Остяцкие князья Алечевы, приняв святое крещение, просили великого государя для скорейшего обращения остяков в христианскую веру перевести сей монастырь из Березова в Кондийск, на что и получили грамоту еще в 1653 году, и потому все земли, луга и рыбные ловли, им принадлежащие, добровольно уступали монастырю. Хотя здание еще не разрушилось и название монастыря существует, но за недостатком монахов живет в нем только один сельский священник с своим причетом. В Кондийске находится отдельный заседатель на тех же правах, как и в селе Демьянске3. Дорога от Кондийска Дорога от Кондийска, как и до оного, проложена по берегу реки Оби, по течению которой в разном расстоянии, смотря по удобности места, расположены остяцкие юрты: Низямские, Амолаканские, Шеркалинские, Естальские, Чемошанские, Тегинские, Кумыдванские, Проточные… и Нарымские, а за ними уездный город Березов. В смежности с Шеркалинскими юртами находится русская деревня Шерканы, в коей есть небольшая деревянная весьма бедная церковь. Местоположение Естальских, Чемошанских и Кумыдванских юрт на правом берегу Оби между горами и строевым кедровым лесом живописно. Город Березов, лежащий под 63˚56’ северной широты, на расстоянии 225 верст от Кондийска, основан в 1593 году при царе Феодоре Иоанновиче воеводами Никифором Троханиотовым и князем Михаилом Волконским. Верстах в двух от нынешнего города была остяцкая деревня Сугмут-Ваш, а вогуличи называли ее Халумо-сугмут; то и другое название означает «березу», от чего и произошло название Березова, коего герб имеет в серебряном поле три березы. Нельзя утвердительно сказать: русские или остяки построили сей город; известно только, что до прибытия Ермака, покорителя Сибири, русские приходили туда для торговли и имели сношения с остяками, с которых брали ясак, и что в 1586 году, еще за семь лет до построения Березова, остяки сами приносили оный на реку Вым. Из чего следует, что если бы российские торговцы не имели в сей деревне постоянного жительства, то не успели бы овладеть народом до того, чтобы обложить его податью. Березов, самый отдаленный от центра России к северу город, при взгляде на него не так ужасен, как обыкновенно его представляют. Напротив, местоположение его весьма приятно. Он стоит по компасу к северо-востоку, на горе, в 20 верстах от устья реки Сосьвы, которая обтекает его с восточной стороны; с запада окружен еловым лесом и можжевеловым кустарником; с севера граничит протоком Вогулкою, истекающим из Сосьвы, а с юга весьма глубоким буераком, называемым Колтушным. Дома в Березове хотя не высокие, но чисты и снаружи не безобразны, улицы без всякой правильности, и весь город, простирающийся в длину почти на версту, состоит из одних переулков; глубокий самобытный ров разделяет его на две части. Весь город занимает 59 десятин земли. Две прекрасные каменные церкви: 1. во имя Воскресения Христова с двумя приделами – Казанской Божией Матери и Николая-чудотворца; 2. во имя Рождества Богородицы с приделом преподобных Антония и Феодосия, печорских чудотворцев – много служат к украшению города. Первая заложена в 1787 и освящена в 1792 году, а последняя заложена и освящена 1777 года. Кроме того, есть еще неоконченный собор во имя Смоленской Божией Матери с приделом Иоакинфа и Андрея Критского, заложенный 1790 года. Исключая церквей, другого каменного строения в городе нет, все прочее деревянное, а именно: 5 лавок, 6 домов казенных. 1-й вмещает в себе присутственные места, как-то: окружной и земский суды и окружное казначейство. 2-й – городническое правление с кордегардиею, служащею вместо острога. 3-й – уездное народное училище, открытое в 1818 году 30 августа. 4-й – соляной магазейн, и при нем соляная лавка. 5-й – городовой хлебнозапасный и провиантский казачьи магазейны. 6-й – денежная кладовая и пороховой погреб. Улиц в городе 3, переулков 20, мост 1, обывательских домов 141. Жителей считается вообще, т. е. чиновников, казаков, купцов, мещан и разного другого звания, мужского и женского пола 891 душа. Ремесленников в Березове почти никаких нет, кроме двух весьма посредственных кузнецов и трех плотников; жители по нерадению своему совершенно не занимаются художествами, и два вышеупомянутые ремесла составляют весь их промысел. Возможно, и полезно бы было иметь в Березове заводы как для выделки оленьих кож, так и для делания клея из костей оленьих, ибо материалы для сего имеются в достаточном количестве, но по лености жителей, препятствующей им заниматься ремеслом, вовсе нет таких заведений, которые бы заслуживали описания. Впрочем некоторые из мещан и крестьян, наиболее же казаки начинают заниматься с недавнего времени у себя на дому выделкою оленьих кож, но весьма в малом количестве, и ремесло сие находится еще, так сказать, в младенчестве; также некоторые из них делают кирпич, для чего имеют небольшие сараи; впрочем кирпич, весьма непрочный, делается только в случае необходимости иметь оный для постройки. Выделку оленьих кож производят способом, отличным от употребляемого в России. Первоначально размочив кожи в воде, что продолжается от трех и до пяти суток, вынимают их из оной и очищают с них шерсть «тупиком» наподобие серпа на обоих концах с рукоятками; потом, просушив, кладут оные опять в теплую воду как для размачивания, так и для того, чтобы сбежала с них вода и они бы отволгли потом складывают их на некоторое время вместе; после чего, чтобы сделать мягкими, намазывают их рыбьим жиром и кладут в мялку, которою действуют до семи суток; вынув из мялки и просушив, отбивают на крюку и, завернувши в кошму, кладут для провяливания на горячую печь, потом в растворенный мылом щелок, вынув откуда, развешивают на шестах, выжимают жир и воду и, просушив, отбивают на крюку и на сечке. Машина, называемая мялкою, устраивается таким образом: на круглый вышиною в сажень столб, укрепленный сверху и снизу, посредине которого выдолблено продолговатое отверстие, надеваются две доски толщиною в два вершка, шириною в аршин, а длиною в сажень посредством находящихся на самой средине их двух круглых прорезов, вокруг коих находятся от 10 до 11 таковых же, только меньше прорезов с зубьями; а чтобы доски не соединялись вместе, а находились в расстоянии аршина или более одна от другой, прикреплены к концам оных (зубов) по одной палке, которые и служат для оборачивания оных досок вокруг столба. Когда нужно мять «оленины», то вкладывают оные в продолбину столба, потом оборачивают упомянутые доски вокруг оного; палки, находящиеся в досках, зацепляясь за оленины, мнут их, и оборачивание досок продолжается до тех пор, пока оленины не сделаются мягкими. Торговля в Березове совершенно ничтожная, кроме производящейся в начале весны с инородцами, прибывающими на судах с разными мелочными товарами и проживающими здесь до сентября месяца; прочее же время открытой продажи не бывает, но можно доставать самое необходимое у купцов на дому. Рыбу почти все жители ловят сами, мясо же не всегда можно иметь. Огородных овощей почти нет, причиною сего суровость климата, ибо земля не оттаивает более как на пол-аршина, а потому, кто имеет возможность, запасается овощами из Тобольска. Однако ж в 1826 году березовский купец Нижегородцев посеял несколько десятин хлебом разного рода и по случившемуся тогда жаркому лету, что очень редко бывает, имел совершенный успех: семена взошли и жатва созрела. Несколько колосьев, представленных им бывшему тогда березовскому гражданскому губернатору г. Бантыш-Каменскому, были препровождены к г. министру внутренних дел, и в 1827 году воспоследовало разрешение о «даче» Нижегородцеву 50 десятин земли, им самим по его желанию выбранных, с тем, однако, что, если по прошествии шести лет не будет никакого успеха, возвратить землю казне. Продолжает ли Нижегородцев в сем холодном краю опыты над хлебопашеством и торжествует ли над природой, мне неизвестно. Товары, привозимые в Березов, состоят в хлебе, битой говядине, разных железных вещах, сетях, лыках, мочале, простом холсте, крестьянском сукне, нанке и полуситцах. Вывозят оттуда кедровые орехи, мягкую рухлядь, как-то: лисьи и оленьи кожи, медвежьи, волчьи, бобровые, собольи, беличьи, горностаевые, заячьи, песцовые, росомаховые и выдровые шкуры; птичий пух, мамонтовую кость, разного рода соленую и сушеную рыбу, икру и некоторое количество бобровой струи. Все сии произведения получаются со всех сторон Березовского округа от инородцев4, равно как и ввозимые в Березов промениваются ими же. Почти все жители Березова, не исключая и казаков, доставляют себе пропитание посредством торга с инородцами, которым на упомянутые произведения променивают разные русские изделия. Месяцы декабрь, генварь, апрель и май суть самые удобные для покупки мягкой рухляди, потому что в сии времена года инородцы возвращаются из лесов, и березовские торговцы, спеша выменивать и покупать у них меха, рассеиваются по лесистым и диким местам. В покупке бывают медвежьи, бобровые, лисьи, собольи, волчьи, беличьи, заячьи, горностаевые и частью бурундучьи шкуры; песцы разных сортов, как-то: голубые, синие, белые, «кратоватики», норники; из прочих росомахи и выдры; лосиные и оленьи кожи и кедровые орехи. Все сии мелочные торговцы распродают в городе и приезжающим иногородним купцам, а зажиточные, которых находится человека 4, отвозят сии товары на Ирбитскую ярмарку. Кедровых орехов в посредственный год урожая закупают до 10 000, а в самый хороший 20 000 пудов. По недостаточному же в настоящих годах лову зверей число шкур в покупке бывает: медвежьих 50, бобровых 50, лисьих 5000, собольих 800, волчьих 200, беличьих 100 000, заячьих 500, горностаевых 10 000, песцовых голубых 40, песцовых других сортов 15 000, росомаховых 30, выдровых 40, лосиных 300, оленьих 10 000, всех же ценою на 106 000 руб. Промысел рыбою начинается со времени разлития вод, и именно в последних числах мая торговцы отправляются на судах, поднимающих тяжести от 7 до 10 и 15 тысяч пудов, внутрь инородных селений по реке Оби, где или сами упражняются в рыбной ловле, или откупают оную у инородцев. Рыбу же, бывающую в улове, как-то: «осетрину», нельму, муксуна и сырка – и икру их, посолив на месте, а щучину и язей, высушив и, закупорив в кади, рыбий жир частью сплавляют для продажи до Тобольска, наиболее же продают в самом Березове приезжающим иногородним рыбопромышленникам и купцам. Впрочем, надобно сказать, что в сем промысле участвуют наиболее иногородцы, как-то жители городов: Тобольска, Ирбита и Туринска, а потому оная и не приносит здешним торговцам тех выгод, какие бы можно было получить от сего важного занятия; причиною же тому то, что у жителей нет ни достаточного числа работников, ни состояния, чтобы весь этот промысел удержать за собою. В улове и покупке березовских торговцев бывают: осетрины 800 пудов, нельмы 1009, осетровой икры 100, муксуниной 600, жиру 400, сухой рыбы сырков и щучины 500, муксунов счетом 50 000, сырков 100 000; продают же пуд осетрины по 3 р. 50 к., нельмины по 3 р.50 к., икры осетровой по 12 р., муксуниной по 4 р., жиру рыбьего по 5 р., сухой рыбы по 2 р. 50 к.; муксунов продается счетом тысяча по 200 рублей, сырков тысяча 40 р. Все сие сбывается торговцами на Ирбитской ярмарке, где березовскими торговцами закупаются разные мелочные товары, как-то: простые ситцы, полуситцы, бахта, нанка; наиболее же нужные для инородцев вещи, которые продаются в самом Березове и развозятся по ярмаркам в его округе. Достопамятности Березова В числе достопамятностей города особенного внимания заслуживают хранящиеся в церквах утвари и облачения для священников и церковнослужителей, принесенные в дар знаменитыми несчастливцами Меншиковыми5. Ризы до сих пор в целости, только нашитые на них орденские звезды от долгого употребления или лежания так испортились, что нельзя видеть, какого они ордена; должно, однако ж, полагать, что Андрея Первозванного. За ручьем на высоком холме, окруженном прекрасным леском, показывают место, где был дом знаменитого изгнанника. Этот лесок, в котором не более 100 деревьев, известен с давних времен, и признаки древности оного доселе весьма приметны. Во время идолопоклонства остяки поклонялись в нем маститым деревам, которые встречаются в виде трех «отрослей», от одного корня восходящих; при соединении сих «отрослей» жрецы выдалбливали место и закрывали оное потом доскою, оставляя отверстие, в которое жертвоприносители опускали дары свои. Сии жертвоприемные места еще видны, и таинственные деревья, едва ли не самые высокие во всем Березовском округе, и поныне в полной своей красоте. К одной стороне сего леса примыкает церковь, при которой находится городское кладбище. На месте нынешней церкви Рождества Богородицы была прежде церковь деревянная, сооруженная иждивением князя Меншикова, которая сгорела в 1808 году. Тело его погребено возле церкви Вознесения Христова близ алтаря и подле гроба дочери его княжны Марии, бывшей обрученною невестою Петра II; над могилой в недавнем уже времени сделан деревянный палисад попечением бывшего городничего г. Андреева. Могилы же прочих членов сей фамилии неизвестны. Сколько известно, Долгорукие в Березове жили по смерти Меншиковых в том же самом доме; но имели ли собственный – того никто не знает6. Дорога в Обдорскую крепостцу От Березова прямо к северу по течению реки Оби на пространстве 600 верст лошадей уже не употребляют, а начинается путь на оленях нижеследующими остяцкими станциями: Усоль, Картым, Тегин, Качегат, Тюгут, Кеват, Лепекуль, Вайкар, Шуришкар, Викуль и Собек, а за ними село Обдорск, или так называемая Обдорская крепостца. Дорога летом обыкновенно водою, а замою, так же как и выше сказано, для сокращения путей прокладывается берегом и реками. Здесь повсюду встречается дикая природа, везде болотистые, снегом покрытые поля, ни гор, ни даже пригорков, изредка мелкий сосновый лес и тальниковый кустарник; это мертвое однообразие томит путешественника и наводит на его душу мрачное и неприятное чувство. Единственная новость, встречаемая им на сем пути, есть та, что, покидая русскую зимнюю кибитку, он пересаживается в нарту, запряженную быстроногими оленями. Вокруг живота обтягивают их кожаным шириною в ладонь ремнем, от которого проведена снизу веревка к нарте, а чтобы запряженные в ряд олени не расходились, надевают на них тоненькие уздечки и у крайнего из них с левой стороны прикреплена к сей уздечке вожжа. Проводник погоняет их шестом вроде бильярдного кия в 21/2 арш. Чтобы остановить оленей, проводник бросает перед ними шест, и они, поворотясь к нему головами, до тех пор не тронутся с места, пока шест опять не подымут. Несмотря на рога и широкие двойные копыта оленей, которыми они очень сильно лягаются, животные сии так смирны, что можно около них ходить и делать с ними что угодно. Однако ж, будучи всегда на свободе, в лесах, они сначала очень дики в упряжке, и приучать их к оной (что бывает обыкновенно не ранее их годового возраста) гораздо труднее, нежели лошадей, и потому самых неукротимых обыкновенно никогда не выпрягают. Питаются олени не одним мохом и хотя могут есть траву и сено, однако ж очень слабеют, а иные даже умирают от них, а потому для их пастбищ выбираются места самые обильные мохом.

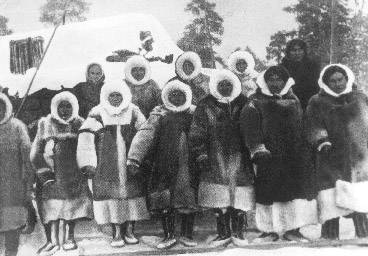

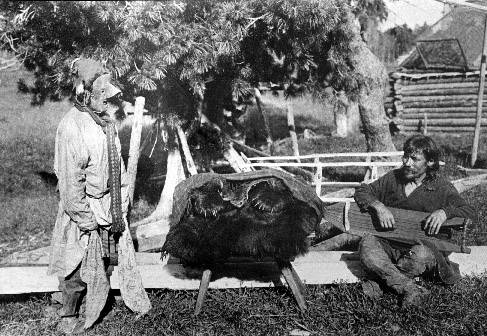

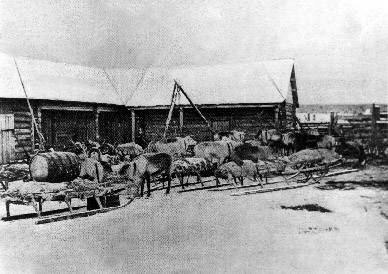

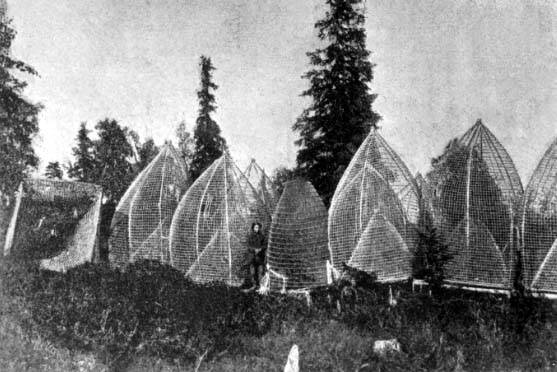

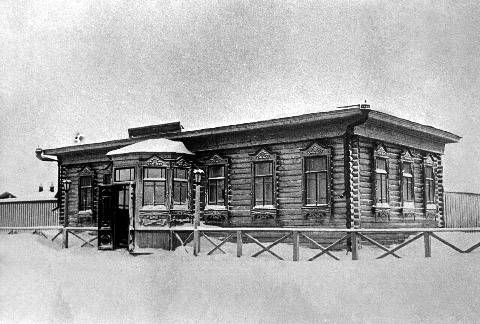

Запряжка в три оленя Обдорск7 Прежде назывался острог, основан в 1595 году в 7 верстах от Обской губы на горе, у подошвы которой протекает речка и где прежде была остяцкая деревня Обдорский городок. Окрестности сего города очень приятны; недалеко от него течет Обь со множеством протоков и впадающих в нее рек: с правой стороны Вахом, Трялом, Юганом и Пымом, а с левой Сосьвою. Весною все они, выходя из берегов, сливаются в одно необозримое море, из-за которого вдали синеется снежный хребет Уральских гор, и самая высокая из них, называемая Павдинский Камень, в ясный, солнечный день кажется совершенно огненною от отражения солнечных лучей в ледяных кристаллах; между рек и гор рассеяны во множестве разного рода лес и кустарник, что все вместе представляет прекрасный ландшафт. По покорении сей страны царь Иоанн Васильевич приказал название оной внести в царский титул. Обдорск очень невелик, в нем одна деревянная ветхая церковь, дома все деревянные. Жители состоят большею частью из проживающих временно иногородних купцов и мещан. В нем живет отдельный земский заседатель, при котором находятся несколько казаков, служащих переводчиками в сношении с инородцами и постоянно в Обдорске живущих. Переводчики сии так хорошо знают остяцкий и самоедский языки, что весьма трудно различить их от природных жителей. В генваре месяце иногородцы сбираются в Обдорск для внесения ясака; в это же время съезжаются русские торговцы и бывает ярмарка, которая продолжается около месяца, а иногда и более, смотря по тому, как соберутся иногородцы. Если они приходят все в одно время, то ярмарка менее продолжается, в противном случае долее, что большею частью зависит от самоедов, известных под именем низовых и которые кочуют по правому берегу Обской губы и Туруханскому уезду. Бывая в Обдорске только однажды в год, инородцы выменивают на сей ярмарке все, что необходимо в их домашнем быту, как-то: муку, печеный хлеб, чугунные котлы, железные, медные и другие русские изделия для хозяйства. Остяки и самоеды весьма недоверчивы, с товарами своими обращаются они обыкновенно к знакомым купцам, которым и продают за сходную цену или отдают за долг; если же по какому-либо случаю знакомых им купцов на ярмарке не случится, то идут уже в другие лавки, держа товар всегда под полою своего платья; все они ходят с пустыми руками, между тем как под платьем их таятся дорогие меха. Остяки, живущие к северу от Березова, во многом отличаются от обитающих по дороге к Березову. Первые во всем сохраняют обычаи своих предков, тогда как другие, живя между русскими, много отступили от прежнего рода жизни, сделавшись пронырливыми и хитрыми. В Березовском округе считается остяков мужского и женского пола 15 885 душ, известных под именем кочующих инородцев. Дальнейший путь от Березова В Березове надлежало расстаться с покойною кибиткою и продолжать путь в нарте. Представьте себе сколоченный из досок длинный и узкий ящик, укрепленный на полозах и вмещающий только одного человека. Ящик сей имеет не более полутора аршина вышины, и для входа в оный сделаны дверцы с левой стороны ближе к ящику. Таким образом, осужденный ехать в сей гробовой повозке не иначе может в нее вобраться как, сев в дверцы задом и втиснувшись в оную, опрокинуться сначала боком, потом растянуться на спину, и в сем-то смертном положении путешественник, лежа на спине, должен совершать путь взаперти от станции до другой, не имея никакого сообщения ни с небом, ни с землей. Но делать было нечего, я залез в ящик, окутавшись медвежьею шубою, остяк мой запер наглухо дверцы, и два ретивые коня, запряженные гусем, понесли меня во весь опор без роздыху на расстоянии 23 верст до первой станции. Не могу равнодушно вспомнить о сих первых минутах моей пытки. Нарта, беспрестанно раскатываясь с боку на бок по узким и извилистым улицам Березова, ударялась об углы домов, и каждый удар нещадно отражался мне в голову. Как ни старался я кричать: «Сара-мана, сара-мана!» (постой, остановись), просьбы мои, запертые вместе со мною в долгий ящик, тем менее могли дойти до ушей моего остяка, что голова его была окутана капором из оленьей кожи, ограждающим сих северных степняков от неистовства вихрей и морозов. Выехав из города, я думал найти себе отраду на чистом поле, но первый толчок об пень вывел меня из сего приятного заблуждения, и последовавшие затем другие стычки с пнями и кустарниками совершенно меня расстроили так, что, несмотря на 34 градуса по Реом., меня бросило в пот. На половине дороги я наконец опомнился, собрался с духом, посмеялся антистоическим моим ощущениям, позавидовал Диогену, сидевшему спокойно в бочке, и после тьмы размышлений, благоприятствуемых темнотою ночи, прибыл на рассвете с моим товарищем в Усоль, на первую станцию, где уже, вместо лошадей, ожидали нас быстроногие олени. Остяки немедленно пошли за ними в ближний лес, где они паслись, быв заранее приготовлены для проезжающих. Мы пошли вслед за остяками. Здесь удивила и вместе тронула меня необыкновенная покорность к человеку сих столь красивых и величественных животных: на крик остяка сбегаются в одно мгновение целые стада оленей и, как бы готовые наперерыв один перед другим служить грубому дикарю, толпятся перед ним, преклоняют головы и как бы ожидают его велений. Остяк набрасывает петлю на рога тем, которые ему нужны, без труда ведет их за собою и с дикою бесчувственностью отгоняет шестом остальных оленей, которые, по справедливости, доставляют ему все необходимое к его существованию – жилище, пищу, услугу, притом почти без всякого с его стороны о том попечения. Езда на оленях сколько спокойна, столько же и безопасна: дорога ровная, нарты легкие, раскатывающиеся, но никогда не опрокидывающиеся. Самую большую нарту везут четыре оленя, которых запрягают в ряд, наискось одного от другого; если же понадобится остановиться, остяк бросает перед ними шест или косвенно втыкает его в снег, и тогда, хотя бы сии животные остались и без присмотра, некоторый инстинкт внушает им такое повиновение человеку, что они не смеют пошевельнуться, ожидая сигнала к бегу. Остяк правит только первым с левой стороны оленем, прочие же три поворачиваются, останавливаются и ускоряют свой бег по движениям первого. Однако ж на сей станции я не решился опять лазить в свою глухую нарту и, посадив в нее своего слугу, сам сел в открытую нарту и всю дорогу до следующей станции (26 верст) любовался столь новым и приятным для меня зрелищем – легкостью и неутомимою быстротою оленей; не менее того занимали меня и управление их шестом, и странные крики остяка, моего кучера. Олени бегут не слишком скоро, медленнее всякой почтовой лошади; решительно можно сказать, что они бегут в час от 8 до 10 верст; но если расстояние станции на 10 часов (что нередко бывает), то олень сохраняет свой бег от начала до конца одинаковым образом, чего лошадь сделать не может. Проскакав несколько верст, припадает на колени, схватывает снегу и минуты через 3 опять пускается бежать, дыша всем ртом, а не одними ноздрями, как лошади. В теплое время они бегут шибче, в большие морозы медленнее, а сильный ветер совершенно останавливает их. Черные живые глаза, выразительный взгляд, розовые губы, гордый очерк головы, быстро движущиеся уши, ветвистые бархатные рога, полная грудь, поджарый круглый стан, тонкие красивые ноги и неутомимость оленей, особенно покорность к человеку делают их пленительными животными. Инородцы, чуждые образованности, при столь жестоком климате были бы самые несчастные в мире существа без сих животных, которые, сверх пищи, жилья и одежды, способностью бегать по снегу целиком часто избавляют их от замерзания и нередко сохраняют от смерти людей, которые во время сильных буранов ложатся между оленями. Приехав в Картым, вторую станцию, мы нашли остяков гораздо оригинальнее, которые молча осматривали нас с любопытством. На вопрос, нет ли у них поесть, хозяин принес дурной провесной рыбы; чай пили мы с замерзлыми сливками, изрубленными кусками вроде сахара, попотчевали и хозяина, но он, отведав, сделал неприятную гримасу, беспрестанно морщился и с приятною улыбкою пожимал плечами; мы догадались, что он просит вина, и исполнили его желание, но он вдруг привел свою жену, почти нагую, которая, греясь у чувала, беспрестанно ворочалась и улыбалась. Когда мы ее попотчевали вином, то она, осушив бутылку, долго сосала и, смотрев с удивлением на прозрачность и форму стекла, поминутно вкладывала в горлышко бутылки палец, облизывала его и снова сосала. Между тем хозяин принес нам две большие стерляди и давал знать, чтобы мы взяли их с собою, а в обратный путь обещал еще приготовить. На 3-ю, Тегинскую станцию, расстоянием от второй около 10 верст, мы приехали ночью, где едва могли отогреться от 37 Реом. мороза, и, переменив оленей, были на рассвете на 4-й станции – Качегате, до которой считают 62 версты от Тегинской. Неудобство в пристанище, теснота и холод заставляли нас теснить к месту назначения. Здесь, долго ожидая оленей, я начал разговаривать с остяками о снедающей их болезни и, нашедши много пострадавших от оной, старался всячески узнать от них о времени, начале и следствиях болезни, но ответы их показали мне крайнюю ограниченность их понятий, по которым они малым отличаются от бессловесных животных. На 5-й станции – Тюгуте, в 10 верстах от предыдущей, окончив мое разыскание о болезни и записавши все достопримечательное в мой путевой журнал, я внимательно рассматривал внутренность юрты, в которой сидел, и приметил в углу закоптелый образ; всмотревшись в него прилежнее, я увидел, что то было распятие. На вопрос мой: «Какой это образ?» – хозяин и бывшие тут другие остяки, поговоривши между собою, отвечали: «Кола». т. е. св. Никола, русский Бог. «А где ваш?» – спросил я. Они показали на него же. Более я ничего не мог узнать у сих дикарей. Не встретивши ничего особенного на 6-й станции Кевате и 7-й Лепекуле и понуждаемые сильным морозом 38 по Реом., мы старались как можно скорее проехать оба сии 30-верстные расстояния. На 8-й 25-верстной перемене Войкарте мы нашли до 20 душ, живущих вместе. Посетив все юрты и не нашедши ничего особенного, мы были готовы уже опять пуститься в путь, как вдруг прибежал переводчик8 с известием, что бедный слуга мой Яков, оставаясь долго в поле по причине часто портившейся сбруи, ознобил себе ногу, почему, остановясь против воли на один час и [с]помощью холодной воды исцеля озноб, мы отправились на 9-ю станцию Шуришкар в 40 верстах от первой. Уже была ночь, поднялся ужасный буран, порывистый северный ветер беспрестанно опрокидывал наши глухие нарты; олени, изнемогая в усилиях против возмутившейся природы, падали без чувств и по получасу лежали на земле; неслыханный рев ветра, темная ночь, глухая бесконечная степь, чрезвычайно жестокий мороз, одиночество, глупость остяков, незнание их языка – все сие заставило нас страшиться, чтобы не замерзнуть среди сих необозримых пустынь. На часах моих пробило уже 2 часа пополуночи, а вьюга еще продолжалась. Во время падения опрокинутой вихрем нарты тщетно я кричал подымавшему ее остяку: «Варвар, отвори! Выпусти!»: рев ветра заглушал наши крики. Остяк, поднявши нарту, снова погонял своих оленей, казалось мне, слишком медленно; наконец в 6-м часу перед рассветом буран начал утихать, и вдруг остяки наши закричали своим оленям: «Лая! Лая!» (стой, стой). Этот сладостный для моего уха крик оживил меня. Мы приехали на 10-ю станцию Вандиас в половине седьмого часа. Угрюмый и полузамерзший остяк отворил мне дверцы и, пожимая плечами, повторял: «Неки, неки вадас, вадас» (холодный буран). Вылезши из своей тюрьмы, я подошел к нарте ехавшего впереди моего сопутника и, не видя, спрашиваю о нем у проводника. Остяк, отворив дверцы и не смея его беспокоить, указывал в нарту, а сам начал выпрягать оленей. Думая, что он уснул, я стал его будить, но, не получая ответа, начинаю сильнее шевелить его; наконец, не замечая ни малейшего в нем движения, силою вынимаем его из нарты, и я, к величайшему моему ужасу, нахожу его без дыхания; вносим в юрту, раздеваем и после долгой разного рода помощи и оттирания приводим его в чувство. По словам его, еще с полуночи начинался с ним сей глубокий обморок от утомления, холода и беспокойного положения в нарте, но как никоим образом нельзя было остяка остановить, то думать должно, что от медленного усыпления последовал наконец обморок. Сей несчастный случай заставил нас пробыть на сей станции 5 часов. Отдохнувши, я разведал о больных, которых нашел 16-ть человек обоего пола сильно зараженными и 24 человека менее страдавшими, которые были довольно веселы, но очень робки и слабосильны. На вопрос мой у старшины: «Почему многие из них одеты беднее жителей Шуришкарских юрт?» – отвечал он: «Они городские». «Почему так?» – спросил я. Переводчик, выслушав длинную его речь, рассказал мне, что места, где жили прежние их князцы и владельцы, назывались городами и отличаются как изобилием рыболовства, так равно и тем, что к названию таковых мест прибавляется слово «кар», что значит город, как-то: Шурышкар, Вайкар, Карымкар и многие другие юрты выше и ниже Березова, которые все были прежде городками, нынеже считаются на ряду с юртами и ничем, по-видимому, от них не отличаются. В 12 часов объявили нам, что олени готовы, и мы, опасаясь встретить опять такую ночь, какая была накануне, поспешили из Вандиас в Собские юрты и проехали 25 верст не более как в 21/2 часа. В Собских юртах не нашел я ничего примечательного. При выезде из оных в 3 часа поднялась вьюга, и мы, отъехав верст 10, остановились в первых встретившихся нам на пути юртах, чтобы переночевать. Лишь только мы успели выйти из нарт, как вдруг окружила нас толпа остяков. Эта небывалая еще с нами встреча изумила нас, спрашиваем, чего они хотят, и узнаем, что это свита остяцкого князя Тайшина, который, желая почтить проезжающих гостей, всегда сам выезжает к ним навстречу в сии юрты со множеством оленей для перемены. Князь этот платьем и ужимками нимало не отличается от своих подданных. Он подошел к нам и, пожимая плечами, хлопал в ладоши, приветствуя нас грубым криком «Дорова, дорова, дорова, брат, дорова!», и, несмотря на все отдаваемые ему приветствия, повторял свое «дорова» до тех пор, пока не сказали ему, что олени готовы; тогда, затопав ногами и вскричав: «Иски, иски!» (мороз, холодно), побежал он к оленям и вскочил на открытую нарту, сев поджавши ноги; потом, ухватя шест, визгнул и в одно мгновение умчался из виду. Дикая, но приятная ловкость его восхитила нас. Мы пустились за ним вслед и менее нежели через полчаса приехали в Обдорск, где опять встретил нас князь Тайшин и указывал на своих бегунов, посматривая на нас с веселым видом. Пришед с нами на отведенную нам квартиру, он объявил, что рад нас видеть, и, сидя с окружающею его свитою на полу, пристально смотрел нам в глаза и беспрестанно качал головою, пил с нами чай, только едва теплый, почти без сахару, и, не умея держать в руках чашки, за каждым глотком нагибался к скамье, на которой она стояла, прихлебывал каждый раз в три приема. Он объявил, что на другой день приедет к нам в жалованном платье, и пригласил нас прийти к нему посмотреть на его жену и детей, потом сказал, что он предпочитает чаю вино, которым греются русские, и при сих словах, качая головою, стучал рука об руку, говоря: «Иски, иски». Мы хотели попотчевать его ромом, но хозяин нашей квартиры, обдорский мещанин Александров, отсоветовал нам, потому что князь не перенес бы крепкого рому без привычки, почему мы и потчевали его рассиропленным спиртом, подцветивши его канцелярским семенем, что ему очень понравилось, и он беспрестанно похваливал то нас, то вино. Мы потчевали и свиту его, 3-х пожилых остяков, неподкрашенным вином, и такое отличие ему чрезвычайно полюбилось. После сего он ходил к нам раза по 4 в день, не отказываясь от потчевания, и всегда с приятностью удовлетворял все наши вопросы. На другой день нашего приезда в Обдорскую крепостцу с 10 часов утра поднялась ужасная вьюга, но в 12-ть опять все утихло, небо очистилось и время сделалось прекрасное. После сего 6 дней сряду возвращалась буря постоянно в 10-м часу, и всегда не более как на 2 часа; в это время в двух шагах невозможно было видеть человека и холод возвышался до такой степени, что ртуть в термометре переставала действовать; влитая же в глиняный сосуд замерзала в течение 19 минут так, что можно было брать ее в руки, как твердый металл. Я сам, делая 4 дня сряду сии опыты, уверился в этой истине, которую считал прежде только за любопытный рассказ. В продолжение сих 6 бурных дней ежедневно в 1-м часу, по прекращении бури, ходил я на ярмарку, устроенную на Северной горе, на площади длиною версты в полторы. Красивые нарты с разными мехами, увязанные и накрытые оленьими кожами, стояли в длинных рядах; олени и упряжь отличались особенною красивостью. На многих нартах сидели жены богатых старшин, одетые с большою приятностью. Платье их украшалось пестрыми, но правильно вышитыми каймами, в которых ярко блистали понсовый, голубой и оранжевый цвет. Множество колокольчиков и гремушек, нашитых на локтях и рукавах, беспрестанно издавали звук, ибо холод заставлял разряженных женщин делать невольные движения, дабы согреться; на головах их надеты были шапки из росомах, похожие на капоры, только с широкими отложными полями и разноцветными, из сукна тулейками. На заплетенных косах привешены разного вида кружки, медные деньги и колокольчики; пояс из красного ремня, густо усаженный пуговками разной величины и цвета, а спереди большой медный круг наподобие пряжки величиною в четверть аршина вжимает живот и делает чрезвычайно стройную талию.

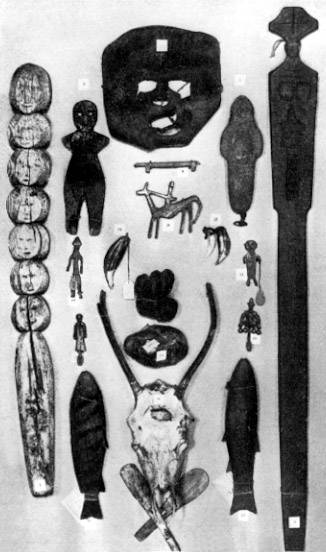

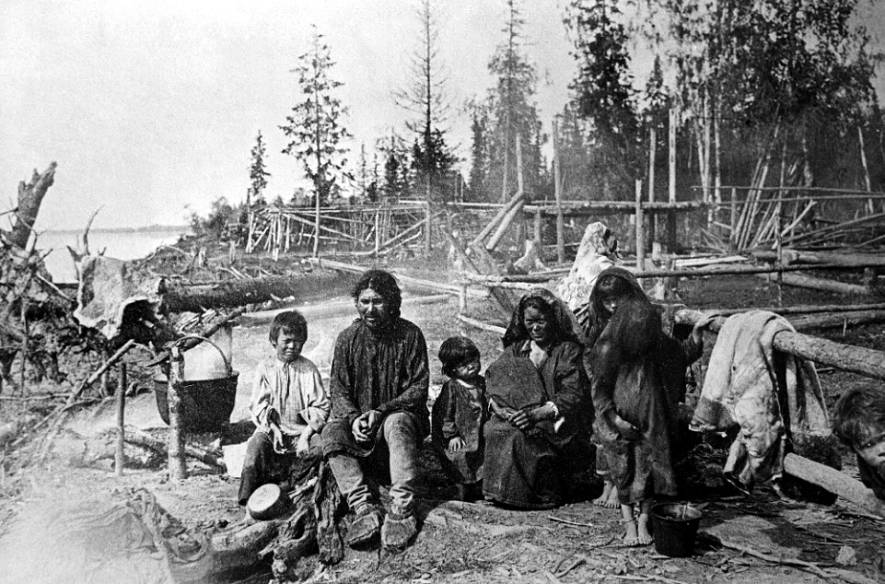

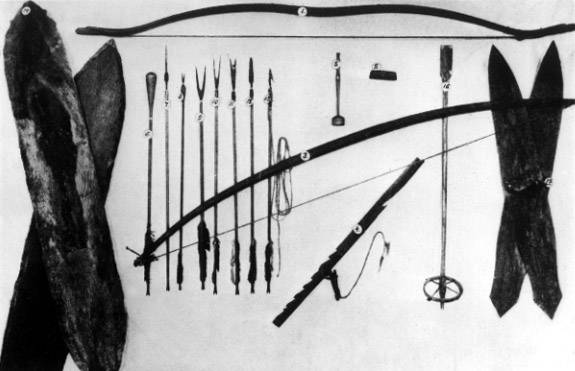

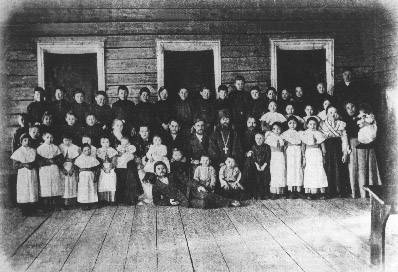

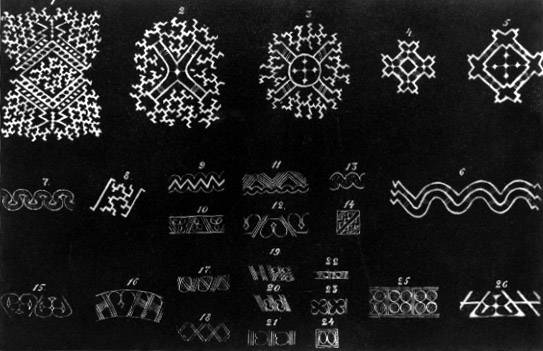

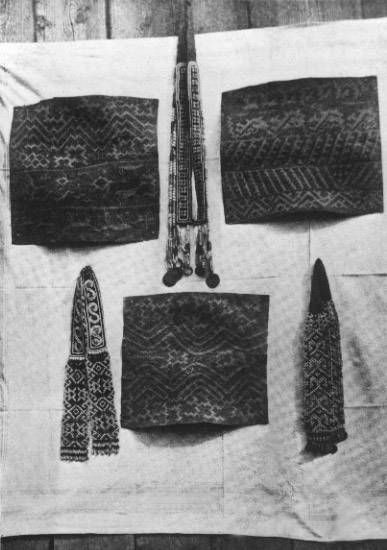

Грудные дети тут же лежат на нартах. Матери, подходя к ним очень часто, дыханием согревают их личико и, наклонясь над нартою, кормят грудью своих малюток или, разжевав выменянный мужьями пресный хлеб, кладут им в ротик. Мужчины сбывают свои товары скрытно: сначала идут толпами от нарт и, подошедши к маленьким амбарам, входят в оные тогда только, когда никого нет, и то к знакомым купцам, заслоняют спиною дверь и, вынимая из-под платья товар, торгуются с купцом наедине так, что никто не знает, кто из них что и за какую цену продал. В это время старшины и старики, сбираясь толпою, сходились к моему товарищу и, рассевшись по-азиатски на полу, скамьях и сундуках, отворили дверь и начали беседовать с ним о данном г. Шармбергу поручении уговорить самоедов давать оленей мичману г. Иванову для измерения берегов Ледовитого моря, приступных только зимою. У них, как и у просвещенных народов, есть люди, пользующиеся особенною доверенностью в обществе. Мнение их уважается более мнения самих князей, однако ж надо заметить, что они очень упрямы в своих суждениях, часто бессмысленных, и что упрямство их большею частью побеждается только вином, чем и в этот раз г. Шармберг успел получить от них обещание давать оленей и оказывать всякую помощь, в удостоверение чего каждый из старшин поставил на законной бумаге своего рода знак, которым каждое семейство замечает все вещи, ему принадлежащие. В бытность нашу в Обдорске по представлению гг. гражданских губернаторов присланы из Кабинета его императорского величества 3-м старшинам самоедов за хорошее управление и срочное доставление ясака по кортику в серебряной оправе с орлиною головою на эфесе. Один из них, вынувши кортик из ножен и рассматривая оный, с важностью заметил: «Жаль, что ножик не остр, а то хорошо б было им рыбу скоблить». Когда начнет смеркаться, остяки и самоеды разъезжаются по своим подвижным юртам, располагаемым верстах в 20 от Обдорска. Ярмарка начинается обыкновенно в первых числах генваря и продолжается до внесения старшинами всего ясака. Происхождение остяков Остяки, отысканные прежде всех по покорении Ермаком Сибири, добровольно в 7102 году приняли подданство России. Название их происходит от татарского слова «уштяки», т. е. невежды, дикие люди, которое они получили от владевших тогда Сибирью татар и которое было принято и русскими с переменою слога «уш» на «ос». Остяки северные сами себя называют «кондихо», что на их языке значит человек. «Конди»9 происходит как от реки сего имени, так и от слова «хо» – человек, почему в сложности наречие «кондихо» значит кондийский человек, откуда и происходят настоящие остяки. Южные же остяки сами себя называют «асьяхами» от реки, на их языке Ях именуемой. Самоеды их называют «таг», что также значит человек енисейский. Вогуличи, по сущему невежеству и безразличию понятий, соседей своих, остяков, называют тем же именем, как и самих себя, манси – люди. Более ничего нельзя вывести о происхождении слова «остяк»; происхождение же самих остяков все историки согласно выводят от финнов10, хотя первые не имеют ни малейшего сходства с предполагаемым своим корнем, различествуя от финнов и физически, и морально. Язык же их не только не сходствует с языком последних, но даже ни с каким из европейских и восточных ни в выражениях, ни в значениях, ниже в звуке. Язык остяков, по-видимому, должен быть им одним свойствен и чрезвычайно беден выражениями, так что остяки, живущие по соседству с русскими, беспрестанно принимают русские слова и выражения, которые на их язык совершенно нельзя перевести. Даже самые остяки, живущие в большом между собою расстоянии, часто не понимают друг друга, и, вероятно, нужда заставила каждого из них понимать и выражаться согласно его понятию. Что же касается до трех так именуемых родов остяцкого поколения, то они решительно друг друга не понимают, ибо каждое из них имеет особый свой язык. Происхождение енисейских остяков производят от кочующих там аринцев и коттов, а обдорских и березовских причисляют к финскому поколению… […] Местопребывание остяков Все кочующие инородцы различествуют от скитающихся известным своим местопребыванием; к числу оных принадлежат остяки. Пространство занимаемой ими земли начинается от Томского округа Тогурского отделения до Обдорской крепостцы и за оную на 150 верст к северу, примерно на 3 тысячи верст по одному направлению. В зимнее время живут они в лесах поблизости рек и протоков, в оные впадающих, в земляных юртах расстоянием друг от друга в 10-ти, 20-ти, 40-ка и более верстах. В одном месте бывает от 4-х до 20-ти юрт в 20-ти, 30-ти и 40-ка саженях между собою расстоянием; летом же или в начале весны переходят они со всем семейством к большим рекам, где, смотря по надобности, разбивают временные юрты. Жилища и строения Инородцы строят зимние юрты свои следующим образом: выкопав на ровном месте обширную яму, опускают деревянный квадратный сруб, коего часть выводят и на поверхность земли, вышиною от 1-го до 21/2 аршин; на сем срубе со всех четырех сторон утверждают стропила, обрешечивают мелким лесом, покрывают оные берестою или травою и обкладыают земляным дерном. В самом верху, посредине крыши, сделано круглое отверстие, а сбоку – четырехугольное, в оба вместо стекол вставлены льдины. Пред юртою строят род сеней, особо пристроенных, из тальникового кустарника; низенькая дверь ведет во внутренность. Однако ж многие юрты бывают и без сеней; в таком случае во внутренность их входят прямо несколькими ступенями вниз. Потолков совсем не бывает, даже и полы не во многих юртах найти можно. На левой стороне при входе, у самых дверей, сделан из глины чувал с выведенною вверх трубою. Вся юрта внутри разгорожена на несколько отделений, похожих на стойла (забранные тесом), длиною около 3-х, а шириною 21/2 аршин; на самой средине юрты сии перегородки подняты от земли на пол-аршина; внутри оных настилается толсто трава пырей, а сверх оной плетенный из камыша ковер, что служит постелью для каждого семейства. Иногда в одной юрте помещаются по сим отделениям до шести семей. Хозяин каждого отделения привязывает подле оного собаку, спутника своего и товарища в трудах. Пол юрты выровнен и устлан также травою, а иногда бывает из досок, просто намощенных без всякой между собой связи. В верху одного угла накидано на перекладинах несколько жердей, на которые кладут остяки дрова и вешают свои платья, а внизу под оными ставят разные домашние вещи, как-то: кадки с водою, котлы и проч. Пылающий беспрестанно в чувале огонь служит им как для теплоты, так и для приготовления пищи. Другого строения у остяков почти нет. Только некоторые имеют небольшие амбары для поклажи рыбы, утвержденные на высоких столбах и покрытые с обеих сторон берестою и оленьими кожами; вход в оные сверху [с] помощью подставной лестницы к отверстию, закрываемому сетью. Летние временные юрты обыкновенно строятся остяками подле рек на высоких местах. Утвердив несколько кольев, концами кверху соединенных, обшивают оные берестою очень плотно; однако с другой стороны покрывают оленьею кожею, что и составляет летнее жилище остяков11. Наружный вид, физические качества и умственные способности остяков Мужчины роста среднего и очень нестатны, худощавы, слабы, вялы и неповоротливы, лицом желто-бледны, старообразны, бород не имеют, а дергают или стригут волосы, которые обыкновенно бывают черные, глаза маленькие, нос широкий, губы посредственные, пальцы на руках довольно правильные, ноги небольшие. Женщины также роста среднего, цвет лица имеют бледный, волосы черные, глаза небольшие, нос широкий, в лице несколько полнее мужчин, ноги и руки посредственные; нежности, свойственной прекрасному полу, совсем не имеют, напротив того, все черты лица и весь их состав весьма груб; к тому же болезни, свирепствующие между ними, не только изменили естественный вид, но даже совершенно обезобразили их наружность. Остяки исчисления времени более как до десяти лет не знают и знать сие считают за излишнее, бесполезное и даже вредное для спокойствия, ибо, почитая прошлые времена геройскими и счастливейшими для их предков, они всячески стараются удалить воспоминание о минувшем счастье, дабы оное не рождало в них сожаления и зависти. Время года остяки разделяют на 13 месяцев и считают новый год с новой луны между 14 и 21 числами октября; лунные течения замечают по перемене в рыбной ловле, для них очень понятной; также многое основывают на перелете птиц. Дальнейших же понятий решительно ни о чем не имеют. Язык Остяцкий язык отличен от всех европейских и азиатских и даже никакого явного сходства не имеет ни с каким из восточных, а потому и нельзя определить, от какого именно он происходит. Остяки, живущие в одном и том же округе, но разделенные пространством земель, между ними лежащих, составили три совершенно различные наречия, из коих каждое имеет особенное свойство и, имея одинаковое произношение, заключает в одних и тех же словах совершенно различные значения, так что остяки из разных мест совершенно не понимают друг друга. Язык их очень беден и только имеет одни названия вещей, употребительных между ними; с принятием же новых понятий от русских, принимают и слова русские. Письмен у них никаких нет. Нравы Простота нравов, издревле сохранявшаяся между остяками, достойна примечания. Они скромны, тихи, молчаливы и хладнокровны. Будучи добрыми соседями, они любят домашнюю жизнь, честны, верны и дружелюбны. Ссоры между ними весьма редки и прекращаются без всякой вражды и злопамятства. Хотя, подобно всем восточным народам, и остяки ревнивы, но ревность их напрасна, ибо к чести их жен должно сказать, что они чужды соблазна и ни за что не изменят своим мужьям. Самая величайшая их слабость есть пьянство, которому они предаются до чрезвычайной степени, и, к удивлению, могут выпивать весьма много, не сделавшись пьяными. Может быть, сия крепость происходит от того, что они с детства начинают пить вино, ибо родители сами приучают к тому своих детей. Сей порок тем более заставляет сожалеть о них, что, разгоряченные винными парами, они затевают между собою ссоры, хотя и маловажные. Местное начальство строго запрещает ввоз хлебного вина к остякам, а потому у них нет нигде кабаков. Но редкая и отличная черта их нравственности есть дружелюбие. Во время голода, при неуспешной рыбной ловле или в ином несчастном случае, те из остяков, которые имеют какую-нибудь возможность достать дневное пропитание, всегда разделяют оное со всеми живущими в одних юртах с ними; если же нет в той же юрте человека, который бы мог помочь прочим, то они без всякой робости обращаются к своим соседям, будучи уверены, что им не откажут в пособии. Одежда Одежда и обувь остяков состоит из оленьей кожи, которую они сами выделывают и шьют так называемые «малицу», «парку» и «гусь». Первая надевается наподобие сорочки, шерстью к телу, а сверх оной парка шерстью наружу. Малицу и парку подтягивают кожаным ремнем, шириною в ладонь, с разным украшением из меди, пуговиц, блях и пр. В жестокую же стужу сверх сего платья надевают «гусь» также шерстью наружу. «Достаточные» носят зимою дома «ягу», обувь составляют «чижи» и «пымы». Волос никогда не чешут, а подстригают оные спереди в скобку или заплетают в косу. Женщины носят такую же одежду и обувь, как и мужчины, но когда бывают дома и сидят в юрте, то надевают весьма длинные рубахи из крапивного холста, с стоячим воротником. Рубахи сии напереди сверху донизу по подолу и рукавам очень искусно вышиты разноцветною бумагою, а воротник унизан стеклярусом; волосы заплетают в две или три косы, сзади висячие, и надевают длинные холстинные покрывала подобно татаркам. На шее носят разного рода шнурки, низанные из бисера и стекляруса, надевают кресты и ладонки. Ни мужчины, ни женщины не шьют более никакой зимней одежды, да и по суровости климата иной иметь невозможно. Летом мужчины носят также рубахи из крапивного холста, но короче женских и без всякого украшения; некоторые ходят в армяках и чекменях, приобретаемых от русских; ходят же они летом всегда босые. Образ жизни и свойственные оному занятия Образ жизни остяков, столь близкий к природе, доказывает, что они жили во всей невинности нравов, чуждые лукавства и обмана. Ныне же причиною некоторого отступления их от прежних невинных нравов – русские поселенцы. Чем просвещеннее народ, тем порочнее! Горькая истина!. Однако ж остяки и поныне во многом хранят святой обычай старины; не удаляются от своих жилищ, разве при необходимой надобности; не ездят ни в город, ни по деревням и без крайней нужды не посещают даже своих соседей. Остяки очень услужливы и были бы гостеприимны, если б крайняя бедность не подавляла в них сей свойственной им добродетели. Что они любят гостеприимство – в том нет никакого сомнения, ибо на лице каждого хозяина изображается живейшее удовольствие при виде проезжающих. Нельзя сказать, чтобы остяки были деятельны и любили занятие. Ограничиваясь промыслами, необходимыми для существования их, они нерадивы ко всяким ремеслам, а потому и нет у них собственных изделий. Они очень беспечны и неопрятны, и в юртах их нестерпим дурной запах, который происходит от сырой рыбы, мяса разных животных и собак, с которыми едят и пьют из одной и той же посуды. Пищу их составляет большею частью сушеная рыба, которую едят обыкновенно сырую и нередко протухлую; зимою же мерзлую, разрезывая оную тонкими ломтями наподобие древесных стружек, отчего сие и называется по-сибирски строганиною. Более же всего любят сырое оленье мясо. При сем нельзя не заметить редкую черту их добродушия: домашних оленей своих они не бьют, а ожидают, пока они умрут от изнеможения или болезни (и у них нет для сего особых боен, как у просвещенных народов). Пользуясь мукою из казенных магазейнов, варят «салым». Хлеба не пекут, а вместо оного месят лепешки из непросеянной ржаной муки или из рыбьей мякоти, обращенной в муку; разводя оную в теплой воде и приправляя рыбьим жиром, кладут в горячую золу; варят также похлебку из сырой рыбы без муки и соли; летом прибавляют к оной головки сараны (Lilium martagon); похлебка сия по-остяцки называется «коткей» и служит пищею одним богатым, которые потчуют ею гостей на свадебных пирах. Упражнения и промыслы Рыбная и звериная ловля, частью же и птичья охота составляют единственное их упражнение, а потому все годовые времена расположены у них соответственно сим занятиям. По вскрытии рек остяки оставляют зимние свои юрты и отплывают на лодках со всем семейством по рекам, заливам и протокам, где, как выше сказано, устраивают свои балаганы и проводят лето, занимаясь рыбным промыслом, а по временам ловят и птиц. Рыбу просто сушат на солнце, оставляя часть оной на зимнее продовольствие; прочую же продают или променивают. Осенью, в октябре месяце, возвращаются с добычею в зимние юрты, и в том же месяце или в начале ноября, по малому снегу, вообще все остяки (даже некоторые с своими семействами) отправляются в нартах по лесам для ловли зверей, как-то: зайцев, лисиц, выдр и сим занимаются до глубокого снегу, а потом ловят соболей и белок. В генваре приходят опять в юрты и немедля по замеченным уже прежде местам отправляются толпами на медведей, коих стреляют пулями из винтовок весьма искусно; многие же имеют приученных собак, с помощью которых убивают сего зверя рогатинами. Против медведей остяки употребляют те же самые средства, как и крестьяне в российских губерниях, занимающиеся сим промыслом. В марте месяце отправляются одни мужчины за оленями, коих нередко ловят живыми, но большею частью убивают их стрелами, также и из винтовок пулями. При наступлении оттепели приезжают обратно в юрты, привозя с собою оленье мясо, и тогда ожидают покойно вскрытия рек. В отсутствие мужей жены их ловят рыбу по близким и мелким протокам, заготовляют на зиму дрова, шьют или починивают платье для себя и мужей, ткут из крапивы холст, а из камыша плетут ковры, служащие им вместо постелей. Женщины во всех сих рукоделиях отменно искусны. Не имея возможности подобно русским крестьянкам украшать себя материями и ситцами, заменяют наряд свой оленьими кожами собственной их выделки. Платья, шитые из сих кож, чрезвычайно тонки и мягки и так прочны, что по шву никогда не разорвутся, несмотря на то что их шьют короткими, из грив оленьих волосками; для большего же щегольства испещряют оные разноцветными кусочками той же кожи. Забавы Остяки не знают никаких игр, и все увеселение их состоит в пляске, довольно смешной и похожей на прыганье молодых оленей, жеребят, козлят и других животных, но и сей род забавы весьма редок. Музыка их состоит в двух инструментах, называемых «дернобор» и «гульбра» или домбра, на коей играют по кишечным струнам маленькою плоскою дощечкою, припевая песни, весьма заунывные и всегда однозвучные; но, не имея понятия о мере и согласии звуков, они музыкою и припеванием своим до того оглушают, что вовсе отнимают охоту себя слушать. Другой их инструмент, «дернобор», походит несколько на арфу (по-сибирски «лебедь», а по-остяцки «хотол»), имеет 8 струн. Орудия, употребляемые при промыслах Лов зверей производится у остяков петлями, «кляпцами», капканами, отравой12, стрелянием из лука и «тамарами», самострелами и огнестрельным мелким оружием; птиц ловят «плетцами», «скопцами», а иногда стрелянием из лука и ружей, по большей же части – «перевесами». На рыбной ловле употребляют неводи, сети, «морды», «колыданы», переметы, самоловы, «копцы», остроги и нередко бьют из лука. Богатства Вообще остяки бедны, однако ж есть между ними и «достаточные». Богатство их состоит в одних оленях, сберегаемых ими с крайнею осторожностью и величайшею заботливостью; у кого есть от двухсот до пяти тысяч оленей, тот называется богатым. Не имеющие оленей действительно очень бедны, ибо животные сии доставляют остяку все платье, пищу; продавая же или променивая свой излишек, он достает вещи другого рода, столь же для него необходимые. Невозможно, однако, назвать сие истинным богатством по той причине, что, как бы велико число оленей у остяков ни было, он не улучшает своего состояния, живет в одной и той же юрте, употребляет такую же пищу, как и все прочие, т. е. рыбу и мясо издохшего оленя. Одна крайность заставит его убить оленя для утоления голода, и то только богатые решаются на таковое пожертвование; бедные же голодное время питаются одним подаянием. Государственные налоги Платимая остяками подать состоит в так называемом ясаке и сорокачетырехкопеечном сборе. То и другое вносят они разного рода звериными шкурами, которые принимаются от них по цене, установленной правительством еще при начальном обложении сего народа ясаком; от всех же других обязанностей: рекрутского набора и разных повинностей – они изъяты, исключая, однако, живущих среди русских, ибо таковые, имея всю оседлость, обязаны, наряду с русскими, выполнять обывательскую и почтовую гоньбу, из коих первую отправляют натурою по очереди, а за последнюю вносят деньги. Родоначальники Имели ли остяки прежде какое-нибудь верховное правление – не известно, но до покорения их Российской державе у них были старшины, именовавшиеся князьями, коих роды впоследствии времени перешли уже в простое состояние. Ныне, будучи рассеяны на чрезвычайно обширном пространстве, остяки разделяются на несколько сотен и каждая сотня имеет своего особенного старшину. Звание старшины не наследственное, но избирательное. Смерть старшины, или другой какой случай, или самые неудовольствия на правление старшин часто служат поводом к перемене сотенного начальника. Впрочем, старшины сии не имеют никакого права и власти входить в разбирательство тяжб или жалоб своих подчиненных: вся обязанность их состоит в сборе ясака. Кроме же сих избирательных старшин, остяки имеют над собою верховного главу, носящего звание князя, принадлежавшее некогда роду Тайшиных и переходившее от отца к сыну. Один из предков нынешнего Тайшина был возведен царем Алексеем Михайловичем в княжеское достоинство; грамота его доселе хранится в целости, но в ней не упомянуто о потомстве. Дед Тайшина в царствование императрицы Екатерины II-й удостоился вновь получить грамоту на княжеское титло, но о потомстве также ни слова не сказано. По сему случаю прислана была ему одежда, состоящая в бархатном малиновом кафтане, обшитом галунами, такое же исподнее платье, камзол белого атласа, вышитый золотом, с блестками, обыкновенная русская рубаха тонкого полотна, шейный шелковый голубого цвета платок, красные, золотом шитые сафьянные сапоги, малинового бархата шапка, обложенная золотыми шнурками, и пестрый пояс; на поясе висит кортик средней величины с изображением на рукоятке орлиной головы. Остяки, не имея истинного понятия о законном праве потомственного княжеского достоинства, почитают и нынешнего наследника Тайшина также князем, а сей, признавая себя таковым по домашней привычке, надевает платье, присланное его деду, и во время съезда остяков при сборе ясака представляется им в полном убранстве. Не одни остяки оказывают почтение Тайшину – еще более уважают его самоеды, у которых хотя с недавнего времени свой особенный старшина, но как они повиновались прежде тем же князьям Тайшинам, коих род происходит от самоедов, а не от остяков, с которыми они приняли только святое крещение, то и по сие время князя Тайшина предпочитают своему старшине Пайголу. Нынешний князь Тайшин роста хотя малого, но статен, лицом не так дурен, как вообще все остяки, белокур, бороды не носит, сложения довольно крепкого, природного ума имеет очень много, чрезвычайно горд, самолюбив и скуп до крайности. Семейство его состоит из двух взрослых сыновей и трех дочерей, которые все выданы в замужество хотя и за простых остяков, но самых богатых. Сам князь весьма богат: у него более пяти тысяч оленей и около двадцати тысяч рублей наличными деньгами, остающимися мертвым капиталом без всякого употребления. Образом жизни он ничем не отличается от простых остяков и, несмотря на богатое состояние, не только не улучшает пищи и одежды своей, но еще едва ли не равняется в том с самым беднейшим из своих подчиненных, а потому и отличить его от простого остяка невозможно. Судопроизводство Из преданий об остяцком и самоедском народах начиная с IV века известно, что они имели (и поныне имеют) владетельных князьков, пользующихся, по мнению инородцев, правом наследия. С пресечением же мужского колена, избирается князем достойнейший, к которому и прибегают прочие на совет в важных случаях; впрочем, князья их ничем не отличаются от простолюдинов: они так же необразованны, носят то же платье и занимаются теми же промыслами, только зажиточнее прочих, хотя ничего не получают от своих подданных. Есть еще у инородцев старшины, которые избираются народом и утверждаются правительством и которым поручается для управления каждому по одному участку или округу. Должность их состоит в исчислении народа и сборе ясака в своем округе. У старшин есть помощники, называемые мировщиками, которые обязаны все неважные ссоры в народе решать мировою сделкою. В важных же происшествиях, доходящих до земской полиции и требующих усовещения, или в сомнительных случаях приводят, по словам Палласа, к идолопоклоннической, сходной с их понятием присяге, что происходит таким образом: приносят божка (деревянного болвана) и, сперва напомнив о том, чему преступник или лжесвидетель может, присягая против своей совести, подвергнуться, велят ему отрезать у сего божка нос или как-нибудь изуродовать, причем он должен за толмачом произносить следующие слова: «Если я в сем споре неправо клянуся, то чтоб равным образом мне не иметь своего носа, чтоб быть топором в лесу изрублену, медведем изорвану и всяким несчастием быть гониму». Таким же образом заставляют присягать свидетелей. Остяки никогда не присягают ложно, и если случится, что остяк присягнет неправо (чему очень мало примеров), то от страха и угрызения совести действительно впадает в несчастие, что и приписывает ложной клятве и раздраженному божку. При восшествии на престол государя императора собирают остяков для присяги вместе, кладут посредине топор, медведя или медвежину, потом дают каждому с ножа кусок хлеба, причем он должен произносить следующее: «Если я моему государю до конца жизни моей верен не буду, своевольно отпаду, должного ясака не заплачу и из моей земли уйду или другие неверности окажу, то чтоб медведь меня изорвал, чтобы куском сим, который ем, мне подавиться, топором сим да отрубят мне голову, а ножом сим, чтоб мне заколоться». Если их поставят на колени на медвежьей шкуре, то по совершении присяги каждый из них должен откусить медвежины, причем многие для оказания ревности зубами выщипывают шерсть. Подобные присяги, где главнейшую роль играет медвежина, в употреблении у большей части полудиких сибирских народов. Религия Остяки, как известно, начали принимать греко-российскую веру в царствование царя Алексея Михайловича, с 1652 года. Но образ жизни их не дозволяет им следовать вполне уставам церкви. Так, напр., продолжительные отлучки за звериными промыслами не дозволяют им посещать церкви более одного или двух раз в год, у исповеди же и причастия бывают еще реже, и притом, истощая в это время все свои запасы, принуждены бывают по постам есть мясо убиваемых зверей. Должно заметить, что при крещении каждому остяку дается крест и рубашка, почему ради сей обновки часто некоторые из них приходят по нескольку раз просить святого крещения, следовательно, и метрические книги об остяках не могут быть верны. Однако ж крещение принимают только одни взрослые, а малолетних детей прячут в кочевьях, которые для священника отыскивать весьма трудно. Впрочем, большая часть остяков, живущих на Севере, несмотря на принятое ими крещение, сохраняет прежнее свое идолопоклонство и совершает свои обряды13 в сокровеннейших местах отдаленных лесов, куда приходят зимою по окончании своих промыслов. Таким образом обеспечивают жребий богов своих от всяких покушений со стороны русских, не знающих ни времени, ни места их идолослужения. Кумиры у остяков выливаются иногда из олова и меди и изображают большею частью волка, лисицу, соболя, особенно же медведя, которому дикари сии оказывают не менее странные, как и любопытные знаки верования. Когда попадается остякам в добычу сие четвероногое божество, то меткая рука их не дрогнет пустить стрелу в него, но, убивши медведя, они подходят к нему с сокрушением и, держа его за уши, просят в одно ухо о милосердии к ним, в другое же о споспешествовании в добычах. Пример уважения их к сему зверю я заметил на моей медвежьей шубе. От самого Березова до Обдорска на станциях остяки никогда не допускали меня положить ее на место, но держали в руках нараспашку до тех пор, пока я опять надевал ее. Тщетно просил я их положить ее куда-нибудь до времени. Наконец убедясь неоднократными опытами, что просьба моя оскорбляла простодушных остяков, я перестал их тревожить и не без удивления наблюдал, с каким благоговейным вниманием рассматривали они смертную оболочку своего божества и, похаживая около моей шубы, нашептывали, вероятно, молитвы. На жертвенники, образуемые в средине трехдревесного дупла, остяки и самоеды приносят в дар богам лучшие из шкурок, добываемых ими на охоте. Стрелы, служившие им удачнее других во время звериного промысла, вонзают из лука в дерево; также обертывают сии деревья после обильной рыбной ловли любимым неводом, коего ветхость свидетельствовала бы его заслуги. Кроме того, неподалеку от Обдорска, между тремя пригорками, инородцы с давнего времени совершают жертвоприношение, состоящее в опавших оленьих рогах, коих ежегодные насыпи составили две довольно высокие горы. По уверению обдорских простолюдинов, имеющих с остяками сношения, близ Белого острова находится песчаная отмель, где остяки и самоеды пристают в своих проездах для отправления другого обряда: они купаются для сообщения с водяными божествами и, вышед из воды, бросают в оную кусок меди или медные деньги, получаемые от русских; богатые же приносят своему Нептуну обильную жертву из оленей, которых топят со свойственным им благочестием. Еще есть у них в глуши божницы14 наподобие юрт, в которых шаманы их совершают идолослужение в известное время; там же хранятся безобразные их кумиры, вылитые из олова и меди, большая же часть вытесанные из деревянных чурбанов. После удачной звериной ловли остяки, соревнуя друг другу, приносят сим богам в жертву по шкурке, переменяя ежегодно старые жертвы новыми. Если ж, на беду сих богов, постигнет остяков неудачная охота, то, чтобы отомстить настоящим виновникам своей неудачи, они выносят сии чурбаны из капищ и, в ярости разрубив на мелкие кусочки, раздают по рукам своих старейшин. Истребя сею короткою расправой недостойных своих кумиров, они заменяют их новыми и в простоте сердца возлагают всю надежду на могущественное покровительство сих новосозданных богов.