| |||

Жизнь пушных зверей

Профессор П. А. Мантейфель

Издание второе Государственное издательство культурно-просветительной литературы Москва — 1948 Оглавление 599 м 23 Рисунки художника Г. Е. Никольского Предисловие Белка Лесная куница Куница каменная Харза Соболь Горностай Черный хорь Хорь степной Колонок Солонгой Европейская норка Северо-американская норка Выдра Калан Барсук Росомаха Лисица Песец Волк Бурый медведь Заяц-беляк Заяц-русак Суслики Бурундук Крот Ондатра Бобр Предисловие Пушнина нашей страны пользуется заслуженной славой во всем мире. Ее охотно покупают у нас зарубежные страны, оплачивая золотом. Огромное количество пушнины используется и внутри страны. В чем же ценность шкурок пушных зверей? Почему такой большой спрос на эти шкурки? Прежде всего, шкурки почти всех наших пушных зверей обладают поразительной красотой. Вспомните темнокоричневую с серебристой проседью шкурку бобра с ровным, плотным волосяным покровом; белую, как снег, шкурку горностая; темную, лоснящуюся и удивительно мягкую шкурку соболя; золотом отливающую на солнце шкурку лисицы; голубовато-серую шкурку белки; темную, бархатную шкурку крота: все они удивляют и чаруют глаз превосходными оттенками и красками. Одежды, отделанные шкурками пушных зверей, приобретают дорогой, изысканный и роскошный вид. Но красота—это не основное достоинство шкурок. Они обладают еще одним удивительным свойством—отлично предохраняют от мороза. Ни один материал не способен так удерживать тепло, как пух зверей. Вот почему жители полярных окраин изготовляют одежду почти исключительно из мехов и шкурок пушных зверей. Снаряжаясь в арктические экспедиции, советские путешественники, ученые, летчики также запасаются одеждами из пушнины. Высокую оценку шкурки пушных зверей получили и в нашей Советской Армии. Летчики, танкисты, разведчики, снабженные одеждами из пушнины, при любых морозах выступали в путь без риска обморозиться. При своей исключительной нетеплопроводности шкурки отличаются легкостью и прочностью. Все эти качества и придают им большую ценность. Советский Союз очень богат пушными зверями; свыше ста видов их населяют наши леса, поля, степи, тундры и воды. А такой первоклассный пушной зверек, как соболь, вообще нигде, кроме -нашей страны, не водится. Ежегодно охотники добывают и сдают стране на миллионы рублей пушнины. Особенно много добывается у нас шкурок белки. Шкурки белки составляют тридцать пять—сорок процентов всех пушных заготовок Союза. Советское правительство придает исключительное значение развитию пушного промысла и постоянно заботится о правильном, хозяйском использовании природных богатств. Нигде в мире не проведено так много мероприятий по охране и размножению ценных пушлых зверей, как в нашей стране. Десятки заповедников размещены в самых различных уголках страны. В эгих заповедных местах звери не только размножаются, но и изучаются. Советские ученые пытливо изучают жизнь зверей, чтобы сделать пушной промысел организованной отраслью народного хозяйства. Уже сейчас ряд пушных зверей удалось «одомашнить», разводить в неволе, в клетках, вольерах, загонах. Многие колхозы и совхозы страны наравне с животноводческими фермами строят тег ерь фермы серебристо-черных лис, норок и других зверей. Иными словами и в этой важной области народного хозяйства человек успешно переделывает природу. Советские ученые и практики-звероводы руководствуются при этом передовым учением, созданны м трудами великого преобразователя природы, основоположника современной биологической науки И. В. Мичурина. И. В. Мичурин и продолжатель его дела академик Т. Д. Лысенко учат, что успешное воздействие на природу организма требует глубокого изучения биологии животных и растений. Изучением биологии диких животных заняты в СССР специальные исследовательские институты, а также единственный в СССР вуз—Московский пушно-меховой институт, готовящий специалистов: охотоведов-биологов и звероводов. Только с хорошо подготовленными кадрами можно было провести сложную работу по реконструкции фауны охотничьих животных СССР, заставить размножаться на зверофермах ценнейших соболей и многих других полезных диких животных (лосей, изюбрей, пятнистых оленей и пр.), быстро одомашнивая их. Мы по-мичурински изучаем природу для того, чтобы управлять ею, обогащать новыми формами животных и изменять ео на благо нашей великой Родины. Широкие массы населения СССР проявляют большой интерес к нашим пушным зверям—к их жизни, обитанию, проблемам приручения зверей, к проблемам обогащения нашей природы новыми пушными зверями. В книге использовано много новых материалов и габлю-дений, до сих пор не известных в печати. Автор выражает свою благодарность за сообщенные ему ценные фактические данные следующим научным сотрудникам и охотникам: Ю. А. Салмину, В. П. Теплову, Е. Д. Ильиной, М. П. Игошину, Г. Г. Шубину, П. М. Зюзину, Б. И. Мясникову, М. Г. Головкову, К Г. Абрамову, И. Б. Кулешову, М. Г. Волкову, С. С. Фолитарек, М. П. Павлову, Г. Ф. Бромлей, В. Д. Шамыкину, А. И. Матюшину, Ю. JI. Овчинниковой и многим другим. Автор

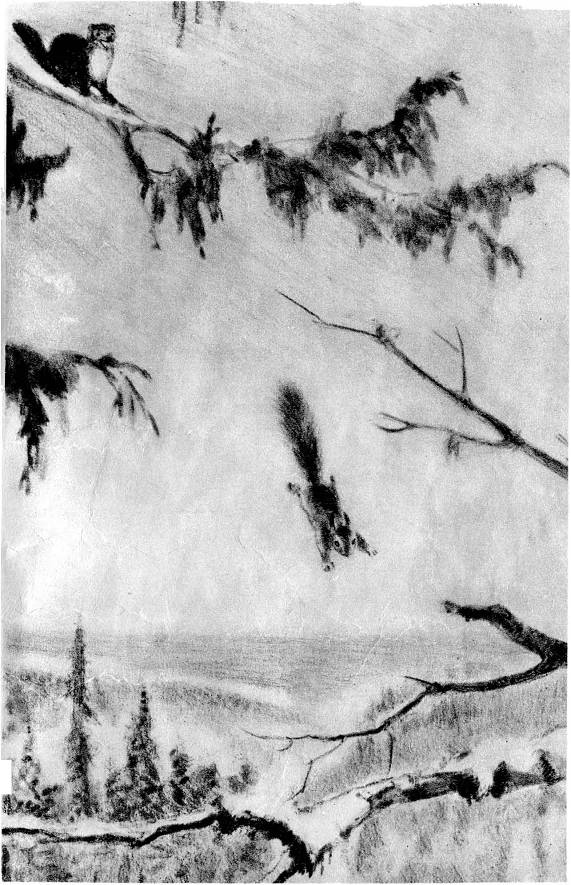

Белка Через каждые четыре—шесть лет наши еловые леса справляют свой веселый праздник урожая. Еще с весны концы зеленых лапочек елей увешиваются пунцовыми цветами. Менее заметные желтенькие пыльники разбросаны по ветвям. Ветер разносит так много еловой пыльцы, что поверхность луж, озер, дорог и тропинок покрывается желтой пеленой. При таком обилии пыльцы красные цветы ели все оказываются оплодотворенными. В такой год урожай шишек (семян) дают не отдельные ели, а все сразу, весь лес, все еловые леса во многих областях; а потом лет пять—шесть они отдыхают, и на сотни километров в еловых лесах трудно сыскать семена. В центральных областях Советского Союза обильные урожаи еловых семян были в 1936, 1940 и 1947 годах. В такие урожайные годы в еловых лесах жизнь бьет ключом. Первыми здесь появляются клесты. Их задорные песенки радуют охотников. Раз прилетели клесты, значит, в этих лесах остановятся и белки: между ними существует взаимная связь. Клесты ловко вытаскивают за пленчатые крылышки семена, запуская перекрещенные наискось клювы под чешую шишек; птицы действуют ими, как кривыми пинцетами. Когда шумная при полете стая клестов садится на ель, сразу водворяется тишина, и только часто падающие на - землю шишки выдают присутствие этих «северных попугаев». Р. сброшенных шишках мы нашли от семидесяти двух до ста девяноста, а в среднем около ста тридцати еловых семечек в каждой. Клест не вылущивает шишку начисто, а ;выбрав из нее некоторое количество семян, бросает ее и рвет новую, особенно в мороз, когда зябнут пальчики. Да как и не рвать, когда кругом такая масса шишек, одна другой лучше! Под каждой чешуйкой прижаты два полновесных ^семечка с пленчатыми крылышками. Урожай еловых семян достигает часто десяти пудов на гектар. Обрывают шишки дятлы и уносят в свои «кузницы». Там, защемив шишку в развилке сучьев, дятел разбивает се и поедает семечки. Б пылу этой работы он вместе с чешуйками роняет и семена. Этим пользуются мелкие птицы, которые не могут сами разорвать шишку. Поэтому дятлов всегда сопровождают стайки синиц. Синицы не только пользуются помощью дятла, но и сами помогают ему, предупреждая громким пискам об опасности. Но много сброшенных клестами шишек заносится сне-- гом, где их и находят белки к весне, когда начинается голод. И если бы не клесты, сбросившие эти шишки, туго пришлось бы белкам; ведь весной, под лучами солнца, оставшиеся на елях шишки, взъерошиваются, высыпая из-под чешуек семена на землю. Привольно в такой урожайный год белкам: семена ели содержат до сорока процентов жира и столько же белков! Но совсем по-другому выглядят еловые леса в неурожай. В них редко услышишь голос птицы, редко на снегу зимой увидишь след белки. С наступлением зимы в такие годы белок ждет голод. Разнообразный летний корм—ягоды, грибы, птичьи яйца, а иногда и птенцы, семена различных трав, орехи, почки, побеги, многие насекомые и "х личинки—исчезает, а взъерошенные старые шишки елбй давно пусты. Еще задолго до зимы белки в такие годы начинают волноваться» покидают знакомые места, и одна за другой пускаются в длинные путешествия. Они идут одиночками, но все в одном направлении, не останавливаясь ни перед большими полями и даже реками, а иногда проходят и Через большие города. Немало гибнет их от хищников, от голода, на переправах через реки, но все же очень многим удается добраться, наконец, до урожайных еловБ1Х лесов, до заветных полновесных шишек. Один из биологов дважды встречал белок на самом острие мыса Канина. Белки бегали по выброшенному океаном Плавнику (лес, доски) и посматривали на Северный Ледовитый океан, преградивший им дальнейший путь к северу. Откуда же взялись здесь эти заблудившиеся белки? Им больше неоткуда было прийти, кроме как из лесов, а леса эти отсюда за несколько сот километров. Интересное сообщение ыы получили от сотрудников Си-хоте-Алинского заповедника. Там, на реке Сан-Хабе (Терней-ский район), в августе 1935 года были окольцованы семь молодых белок и выпущены у их гнезд. 16 ноября 1935 года одна из этих белок с кольцом была убита у устья реки Санда-Гоу. Таким образом, если даже считать по прямой, линии, белка прошла более трехсот пятидесяти километров и должна была перевалить через ряд горных хребтов. Иногда наплыв белок в урожайные леса бывает настолько велик, что сразу можно видеть более десятка этих зверьков. Придя в новое место, белка ищет подходящее дупло и устраивает в нем теплое гнездо. Если нет дупла, она поправляет старое, построенное другой белкой, гнездо (гайно). Поздно пришедшим, ввиду «квартирного кризиса», приходится строить новые гнезда, что зимой особенно трудно. Вот почему бывает, что две, реже три, белки поселяются вместе. Рано утром, если нет трескучего мороза или снежной бури, белки выходят из теплых гнезд и отправляются к избранным деревьям, где шишек особенно много. В сильные морозы белки часто совсем не выходят из гнезда, находясь в полудремотном состоянии. Белки предпочитают передвигаться по снегу, чем по замороженным, засыпанным снегом деревьям. Рядом можно заметить бисерные следы мышей, парные следочки ласки или горностая, куницы, прямой след лисицы и многих других обитателей леса. Одних привлекают шишки, а других (хищных зверей и птиц)—те, кто кормите» шишками. На прекрасной старой ели—нередко это прародительница всех окружающих молодых елок—после восхода зимнего солнца можно видеть нескольких белок, грызущих шишки. Сразу и не заметишь этих зверьков. В такое утро слышна только, как где-то кто-то грызет жесткий предмет. Неосторожное со стороны охотника движение—и оборвались эти звуки. Долго и неподвижно приходится стоять, прежде чем они возобновятся. Вот из густых ветвей, кружась в воздухе, летит в сторону легкое крылышко елового семени. За ним падает с ветки на ветку чешуйка шишки. Наконец, стукаясь о сучья, валится в снег и стержень объеденной шишки. Зашевелились зеленые ветви, припадая к сучку, появляется красивый светлопепельный зверек с большими кисточками наг ушах и пушистым хвостом. Быстро подбегает он к концу ветки, где висят желто-розовые гирлянды шишек, откусывает веточку, на которой держится шишка, и исчезает с ней в еловой гуще. Опять полетели плёночки и посыпались чешуйки... В крепкий мороз белки спешат покончить с обедом и отправиться греться в гнездо. Часам к десяти-одиннадцати уже редко можно видеть их в лесу, но в оттепели и легкие мсрозы они бегают и после полудня. Одни еловые семена скоро приедаются, и белки стараются разнообразить корм, отыскивая на ветках засушенные ими с осени грибы, под снегом — орехи и жолуди, а иногда близ опушек и семена ржи, гороха из оставшихся на поле под снегом колосьев и стручков. Разбирая на снегу следы белок, не раз приходилось удивляться тонкому чутью этих грызунов. Сквозь метровый слой снега белка прекрасно чует жолудь, орех или даже колос ржи: норка идет прямо вниз, а на поверхности снега, у края норки, остаются две половинки ореха или растрепанный колос. Белка раскусывает орех так: в то место, где был прикреплен орех к веточке, белка вонзает оба нижних резца, раздвигает половинки нижних челюстей, которые подвижно соединены спереди. Нижние реэцы от этого расходятся, и орех разламывается. В отличие от белки, мыши, чтобы съесть ядро ореха, прогрызают в скорлупе дырку. Белка может чуять н на очень большом расстоянии. Так,, например, нам известен случай, когда больше десятка белок повадилось на чердак одного строения, где лежал мешок орехов. Строение находилось в стороне от леса, и белки туда раньше никогда не подходили. Во второй половине зимы и в голодные зимы белки питаются почками елей, откусывая молодые побеги; под деревьями лежит тогда масса еловых веточек и желтеньких колпачков, которые прикрывали почки. Белки питаются и сосновыми семенами. Сосновые шишки не поспевают в один год, а зреют на второй год. Пирамидальные чешуйки этих шишек настолько плотны, что не так-то легко добраться до крылатого семечка. Когда и на соснах шишки подходят к концу, для белок начинается голодная пора. Тогда зверьки перестают искать корм в хвойных лесах, бегают в березняки, где соскабливают со стволов короткие лишайники и набивают ими желудки. Несмотря на то, что желудки зверьков бывают тогда раздуты, все же питательных веществ в лишайниках оказывается так мало, что белки начинают быстро терять в весе, и многие, недотянув до лета, погибают от истощения. «Плохо дело, когда белка пошла по березнякам»—говорят охотники. В необозримых сибирских лесах белку кормят семенами кедр, лиственница, пихта. Чем разнообразнее породы деревьев (особенно хвойных) в лесах, тем более обеспечена корками белка. Некоторые полагают, что жолуди могут заменить белке семена хвойных деревьев. Это неверно, и при обильном урожае жолудей белки не бывают сыты: жолуди далеко не так питательны, как семена ели: они содержат всего лишь около 4 процентов белков и 3 процентов жира. В семенах ели этих веществ в десять раз больше. Вот почему, питаясь жолудями, белка несколько раз в сутки вынуждена выходить из гнезда на кормежку, а наевшись семян хвойных деревьев, она спит зимой около 22 часов в сутки. В следующий после урожая шишек год белки усиленно размножаются, но спустя два—три года после урожая число их сильно сокращается, а дальше, когда шишки (падалица) сгнивают и перетачиваются начисто мышами, белки становятся очень редки: частью откочевывают, частью гибнут от толода. Гнездо, белки построено из прутиков, мха и мочала. Оно имеет шарообразную форму и помещается в развилках хвойного дерева. Толстый слой мха и мочала из растрепанной коры лилы или осины выстилает всю внутренность гнезда, и ими же белка затыкает в сильные морозы выход из гнезда. Юные охотники-натуралисты измерил- температуру в шестидесяти беличьих гнездах. Градусник показывал восемнадцать—двадцать градусов тепла в то время, как снаружи ртуть термометра падала до пятнадцати — восемнадцати градусов Цельсия, причем оказалось, что даже в тех гнездах, где белок не заставали «дома», было тепло. Белки очень •чувствительны к холоду, и, если бы не теплые гнезда, им бы не сдобровать. В середине февраля, а в южных районах и раньше, когда солнышко начинает заметно пригревать, белки оживляются. Самцы ищут самок, ссорятся друг с другом и забираются в гнезда только перед заходом солнца. После тридцати пяти дней беременности самка приносит от четырех до шести го-.леньких, слепых, очень маленьких (весом в семь—восемь граммов каждый) розовеньких детенышей. Еще задолго до появления новорожденных (за семнадцать дней) самка не только выгоняет самца из гнезда, но грозно преследует его, отгоняя подальше. Он поселяется вдали в наспех устроенном гнезде, не принимая никакого участия в воспитании детенышей. Самка одна заботливо выращивает их, ненадолго отлучаясь от гнезда, чтобы покормиться и попить воды. Белка, вскармливающая детенышей, ищет в лесу кости и -жадно грызет их. Без этого в молоке ее нехватает извести и фосфора, и бельчата раетут рахитиками. Бельчата развиваются сравнительно медленно: только к двадцать девятому, тридцатому дню от рождения у них открываются большие темные глаза. Зубы резцы едва намечаются в верхней челюсти к сорока дням, а в нижней к этому времени они вырастают до. полсантиметра. К сорок третьему дню от рождения белочки бегают, цепко удерживаются на сучьях и начинают есть ягоды, недозревшие мягкие семена трав, а на пятьдесят второй день они уже разгрызают кедровые орехи. В теплом гнезде белки разводится много паразитов—мелких клещей и блох. Когда жизнь среди этих кишащих паразитов становится невозможной, белка-мать перетаскивает бельчат в другое, свежее, заранее приготовленное гнездо. Если и там постигнет семью такая же беда, то выводок переносится в третье гнездо. У хорошей, заботливой матери таких запасных гнезд бывает от трех до пяти. Мать перетаскивает малышей в запасные гнезда и после какой-либо тревоги, например, после осмотра гнезда человеком. Маленькие рыженькие белочки очень доверчивы. Часто с цоканьем, ударяя лапкой по суку, они спускаются на нижние ветки и как бы стараются обратить на себя внимание проходящих. Белка-мать самоотверженно защищает своих детенышей в минуты опасности. Мы наблюдали однажды, как маленький рыженький бель-ченок сошел с дерева на дорожку и доверчиво побежал к нам. Мать его нервно взмахивала хвостом, прыгала по дереву, цокала и даже взвизгивала. Наконец, она не выдержала, когда огромная наша собака нависла над бельченком в мертвой стойке. Легко спрыгнув с дерева, мать быстро подбежала к детенышу, схватила его передними лапками и закинула, как горжетку, на шею. Когда мы опомнились, белка с детенышем сидела уже высоко на суку и сердито цокала на смущенного пса. В лето белки приносят по два, иногда и по три выводка, то-есть одна самка к зиме может дать до пятнадцати детенышей. К концу следующей зимы все белки способны размножаться, а рано родившиеся приносят иногда детенышей этой же осенью. Весенняя линька у взрослых белок заметна с середины марта, в апреле. Она начинается с головы, лапок и кончается огузком и хвостом, которые линяют долго. Пепельне-сизая шерстка тогда меняется на редкую, короткую рыжую летнюю. В середине августа начинается вторая линька, заканчивающаяся в ноябре. В это время рыжая летняя шерсто меняется на сизую или (на востоке) на темную, густую и длинную зимнюю шерсть. Осенью линька начинается с огузка и, подвигаясь вперед, заканчивается лапками и головой. Подпушь выпадает несколько раньше длинных ц жестких остевых волос. Во время линьки мездра (внутренняя поверхность шкурки) белок изменяется: там, где выпал старый и растет новый волос, появляются темносиние пятна. Это объясняется тем, что в луковицах (основаниях) волос образуется красящее вещество (пигмент), которое придает меху тот или иной цвет. Ясно, что на брюшке, которое у белок всегда белое, синих пятен на мездре не бывает. Когда волосы кончают отрастать, темные пятна исчезают на шкурке, а охотники говорят: «белка вышла». Тогда-то наступает пора охоты на белку. Прежде чем установить сроки начала охоты, производят пробные отстрелы белок: если синева на мездре видна только на передних лапках и на голове, то скоро отрастание зимних волос закончится совершенно. Хорошие охотники стреляют в начале охоты только таких белок, у которых шкурка «вышла», а кисточки на ушах не только отросли, но и загнулись концами назад. Настоящие охотники-специалисты охотятся на белок с собакой, которая прислушивается, присматривается и обнюхивает еловые чешуйки и стержни обгрызенных белкой шишек, исследуя, не примешан ли к их смолистому аромату и свежий запах белки. Найдя белку, собака начинает лаять, но без особого азарта, иначе белка может пойти наутек, и в густом лесу за ней трудно уследить. Охотник подходит на лай и стреляет белку, которая, не подозревая опасности, с любопытством смотрит на собаку. Более Ьсех к этой охоте способны собаки из породы лаек, но нередко удается приучить и простую дворняжку, в которой есть охотничий азарт. Белки населяют все лесные области СССР, но отсутствуют в горных лесах Средней Азии, куда они не могли проникнуть с севера, так как должны были пересечь огромные степи. По той же причине белок не было на Кавказе и в Крыму, куда они успешно вселены недавно человеком. На Северный Кавказ (в Тебердинское ущелье) привезено и выпущено з 1937 году сто тридцать четыре алтайских белки и в Крым (1940 год) сто пятьдесят телеуток. На Камчатку, где белок не было, они пришли в 1920 году из Якутии сами, преодолев большие тундры, и заняли почти всю лесную часть полуострова. Белка—самый распространенный пушной зверь в СССР. Охотятся за ней много десятков тысяч охотников. От полного уничтожения белку спасают ее плодовитость, громадные пространства лесов, заселенных белкой, и глухие места, где охота за белкой почти не производится, а главное — охотничьи законы. На громадной территории СССР мех белок очень разнообразен по окраске и качеству. Лучшей в СССР, имеющей зимой самый пышный светло-•сизый мех, серый хвост и огненно-рыжие кисточки на ушах, считается крупная белка-телеутка. В восточных горных районах СССР (Якутия и Дальний Восток) белки отличаются темным зимним пышным волосом. Темные белки преобладают и в’ Буковине. Обычно белки не превышают двадцати двух—двадцати трех сантиметров длины от кончика носа до корня хвоста, а телеутка достигает двадцати семи сантиметров. Она живет в изолированных сосновых борах пред-алтайских степей, вдоль по рекам Иртышу (Усть-Камено-шрск—Павлодар), Оби (Ойрот-Тура—гора Камень) и в сосновых лесах Челябинской и Курганской областей. Теперь она появилась в Крыму и в красноярских сосновых лесах, куда выпущена недавно. У белки много врагов в природе. Как молния, нападает на нее ястреб-тетеревятник. Едва успевает она увертываться от него, вертясь вокруг ствола и стараясь добраться до густых ветвей, гнезда или дупла. Но нередко громадные когти этого страшного хищника Ёонзаются в тельце белки. Очень часто ловят белок ястреб-перепелятник и филин, а также совы—каменная неясыть и длиннохвостая. Горностай иногда залезает в гнезда белок, но чаще этим занимается похожий на хорька сибирский рыжий колонок. Домашние кошки подстерегают белок на земле. Нам пришлось наблюдать не раз, как выслеживала и ловила белку лисица. Она терпеливо ждала, когда белка, чуя под снегом орех или шишку, закапывалась, преодолевая смерзшийся после оттепели поверхностный слой снега. Когда же эта преграда была раскопана и зверек исчезал в снегу лисица бросалась к норке, из которой белка сама лезла в-рот хищнику. Наблюдались и такие случаи, когда лисица ловким прыжком успевала сорвать вскочившую на дереве* белку. Но самый страшный враг белки—это куница.

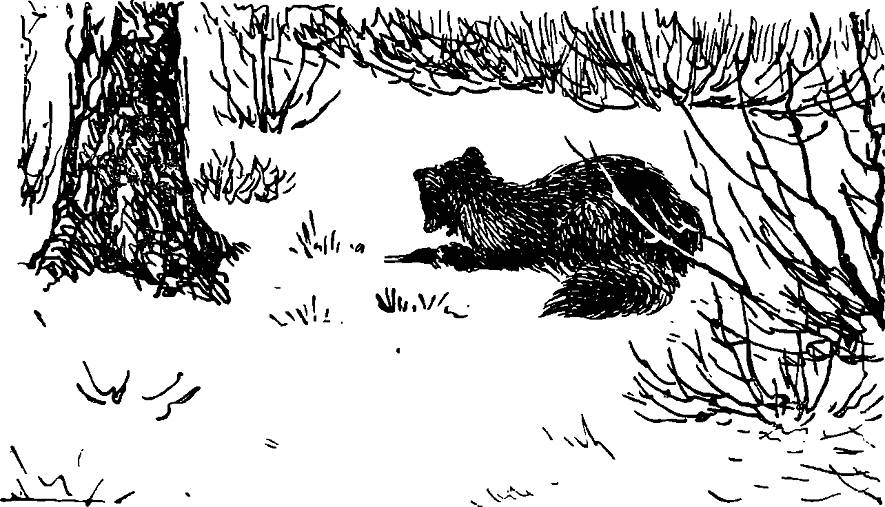

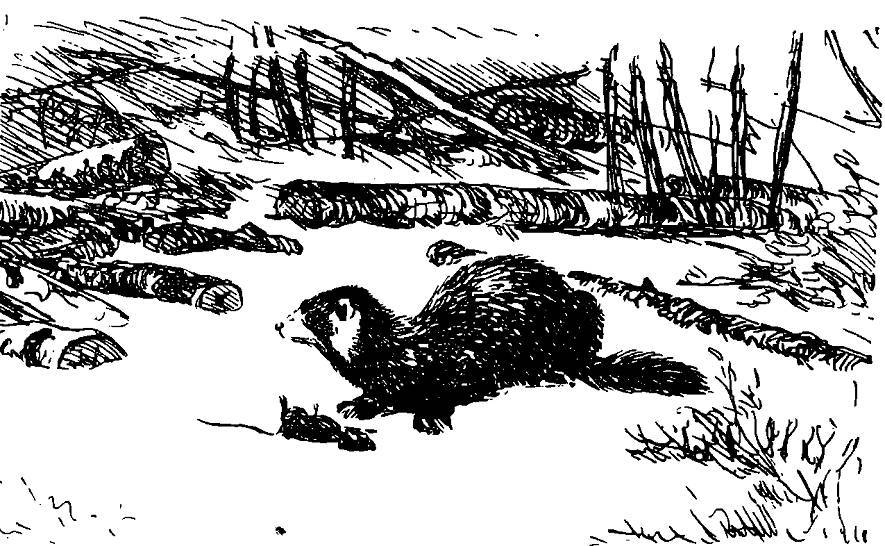

Лесная куница Белка смертельно боится этого ловкого лесного хищника,. Всю ночь шарит куница по беличьим гнездам, стараясь захватить врасплох сонную белочку и вонзить в ее шею свои острые зубы. К счастью белки куниц не так уж много: охотники усиленно преследуют этого ценного зверька, да и размножается он плохо. Куница кочует за белками и тоже делает громадные переходы. Хотя она уничтожает зимой много мышей, ловит спящих в снегу рябчиков, тетеревов, белых куропаток, ночующих в дуплах дятлов, иногда и зайцев, но все же главная и любимая ее добыча—белка. Куница охотится по ночам, когда белка, насытившись, днем, мирно спит, свернувшись в своем теплом гнезде. Парные следы, которые остаются при прыжках куницы на снегу, ведут от одной старой ели к другой. Куница быстро взбирается на дерево, разыскивая гнездо со спящей: белкой. В лиственных лесах, где такие елки стоят одиночками или небольшими группами, куница во время своей ночной охоты не пропустит ни одной ели, не обследовав ее (след пропадает у ствола ели и идет дальше с противоположной стороны ее). После долгих странствий куница замирает, наконец, у гнезда, которое издает свежий запах белки, G осторожностью определяет она место входа, заткнутое изнутри мхом или липовым мочалом, с силой вламывается в гнездо и хватает спящую хозяйку. Белка с криком старается вырваться, из гнезда на снег сыплется мусор (строительный материал), и редко когда кунице удается задушить белку в гнезде; чаще оба зверька, цепляясь за сучья, падают в снег, где и заканчивается их поединок. На снегу от падения двух зверьков остаются ямка, несколько капелек крови и глубокая бороздка от ямки к стволу ели, на которую потащил ночной хищник безжизненный труп белки. Удобно расположившись в гнезде только что убитой белки, голодная куница сейчас же приступает к долгожданному обеду. Она прокусывает голову белки и, начиная с мозга, съедает весь череп с костями и зубами. Больше лоловины белки она осилить не может и крепко засыпает, оставив заднюю часть добычи до следующей ночи. Если белок в лесу мало, то на другой день охотник не увидит следов куницы, которой незачем выходить на охоту. Лишь на третью ночь после описанной кровавой расправы, доевши заднюю половину белки, хищник отправляется искать новую жертву. Но если белок много, то куница, оставив недоеденной заднюю часть, давит в следующую ночь новую белку. Во многих гнездах, обследованных нами, мы находили такие половинки белок. Не всегда, впрочем, так легко достается кунице белка: бывает, что куница ошибается и вместо входа начинает ломиться в гнездо сквозь плотную стенку, сложенную из прутиков. Тогда белка, как стрела, выскакивает из гнезда и, распластавшись в воздухе, летит в снег. Следом за ней прыгает и куница. У обеих очень ясно зарисовываются при падении на снег пушистые хвосты. Но перевес не на стороне белки, которая не привыкла к ночной темноте, да к тому же она значительно слабее куницы и скоро начинает уставать. Все описанное можно прочесть по ночным следам куницы. Отойдя шагов на двадцать, охотник целится и стреляет немного ниже центра гнезда. Обычно смертельно раненная куница выскакивает сейчас же, в предсмертных судорогах виснет на сучьях и замертво падает на снег. Но в случае промаха, она с такой быстротой идет по деревьям или низом, что охотник чаще всего промахивается из второго ствола и теряет ее из виду. Нередко куница за всю ночь не найдет ни одной белки, и тогда, полуголодная, закусив одной—двумя мышами, ягодами рябины, шиповника, она спит под кучей хвороста, под корнями деревьев, в дупле или в старых беличьих гнездах. В случае большого голода она бродит и днем.

Нападение куницы на белку Иногда куница живет близ улья диких пчел, медом которых она питается. К этому дуплу-улью зимой бывает протоптана куницей торная тропа В марте куница начинает линять, и мех ее теряет ценность. В конце зимы самки выбирают в глухих участках леса дуплистые, старые деревья и устраивают там гнезда. Вход в гнездо чаще всего бывает близ вершины дерева. Детеныши, родящиеся в конце марта, начале апреля, помещаются много ниже на трухе, сухих стеблях трав и перьях, натасканных матерью. В дупле, как в высокой трубе, теплый воздух от гнезда струится вверх, а снизу сквозь труху постепенно притекает свежий, как при хорошей вентиляции. В Московском зоопарке нам впервые удалось добиться размножения в неволе лесной куницы. Оказалось, что ее детеныши родятся покрытыми очень короткими, видными только в лупу, белесыми волосками. Длина кунят от кончика носа до корня хвоста равнялась десяти сантиметрам, длина хвоста двум и восьми десятым сантиметра; вес куняг— двадцать один—двадцать восемь граммов. Малыши, впрочем, быстро обросли темной шерсткой, а глаза у них открылись только на тридцать четвертый—тридцать девятый день от рождения. Уши, заросшие при рождении кожей, открылись к двадцать шестому дню. К середине июля кунята были уже настолько большими, что едва отличались от взрослых. Срок беременности куницы оказался не сорок дней, как •считали раньше, а более восьми месяцев (не превышая девяти). Почему же, спросите вы, никогда зимой в утробе убитой самки куницы не находят детенышей? Оказалось, что после •спаривания (в конце июля) образовавшиеся зародыши бывают так малы, что их не видно простым глазом. Зародышей ее можно рассмотреть только в микроскоп. Всю зиму они не развиваются и только весной начинают расти. Беда всем мелким зверькам и пернатым обитателям, когда куница воспитывает детенышей. Хищнические наклонности куницы в это время не знают предела. Она душит всех, с кем может справиться,—от насекомого и лягушки до зайца и глухаря включительно. Даже рыба не застрахована от нее: куница может ловко нырять и долго оставаться под водой. Много поедает она жуков и личинок насекомых. К августу— сентябрю молодые кунята расходятся и ведут одиночный образ жизни. Молодые, как оказалось, долго не способны размножаться: только в трехлетием возрасте приносят они в первый раз детенышей. Куницы приносят чаще всего трех, реже четырех и еще реже пять и даже семь детенышей. Зная теперь, что этот зверь очень медленно размножается, нам приходится особо беречь его, как очень денного пушного хищника. Вот почему так часто объявляется полный запрет охоты на куницу. Лесная (или, как ее называют пушники, мягкая) куница населяет леса Западной Европы, а в пределах СССР — лесную и лесо-степную полосы к западу от Урала. За Урал лесная куница заходит не далее реки Оби. На юге СССР она живет только в лесах Северного Кавказа. Куница лесная отличается желтым горловым пятном. Куница каменная У куницы-белодушки (горской, каменной) белое горло, от которого идут снизу вдоль брюшка две белые полоски. Если лесная куница охотится, главным образом, залезая на деревья, то каменная промышляет на земле, ловя мелких грыт зунов, птиц, насекомых. В отличие от лесной куницы бело-душка часто залезает в курятники и опустошает их еще сильнее, чем хорек. Эта куница отличается более грубоватым волосом и распространена в южных частях СССР, населяя Кавказ, Крым, Украину, горы Средней Азии, но редка в Тарбагатайских и Алтайских горах. С лесной куницей она встречается только на Кавказе и в Западной Европе. В Тифлисском зоопарке белодушка с лесной давала помеси (гибриды). Вероятно, это случается и на Кавказе, где у очень редких белодушек наблюдается слегка палевое (беловатое) горловое пятно, Бёлодушка поселяется часто в строениях, старых колокольнях, в норах, в расселинах скал и камней и дуплах. По деревьям она лазит хорошо, но чаще лишь спасается на них от врагов. Сроки размножения, развития детенышей, по нашим наблюдениям, у нее такие же, как и у лесной куницы. В 1936 году куницы-белодушки были выпущены в Ерах-торском районе, на территории Окско-Касимовского охотничьего хозяйства в урочище Лаптев лес. Эти шестьдесят восемь куниц (из них тридцать четыре самки) привезены из питомника с Кавказа. Многие из них поселились в колокольнях церквей, где и размножаются. Добывать куниц можно только по особым разрешениям. Охотникам необходимо всегда помнить, что куница размножается медленно; следить за тем, чтобы к весне достаточное число зверей было оставлено на племя, и кончать охоту в строго назначенный срок.

Xарза К счастью многих зверей и птиц, эта очень крупная куница живет у нас только в Уссурийском крае. На коротких сильных ногах, с черной головой, белым горлом и белой нижней челюстью, золотистой шкуркой и черным хвостом харза очень красива. Однако шкурка ее ценится невысоко, так как волос на ней груб и короток. Это—вредный хищник, от которого нет спасения ни белке, ни соболю. Даже крупные животные, как косуля, кабарга, енотовидная собака, не всегда избегают при встрече с нем гибели. Молодые харзята, родившиеся весной, остаются с матерью и зимой. Заметив соболя, харза сейчас же загоняет его на дерево, как и белку. Легка белка, но харза проворнее и прыгает дальше. Нет несчастной спасения и на земле, где ждут ее, не спуская с добычи глаз, молодые харзы. Харза спаривается, как соболь и куница, в июне—июле, а детенышей (двух—трех) приносит весной. В Московском зоопарке харза несколько лет спаривалась именно в эти сроки. Всеми способами необходимо истреблять этого страшного хищника. Держится харза как в лиственных, так и в хвойных лесах. Харза у местных жителей называется «менгуза». Откуда же взялась менгуза в Уссурийском крае? Много тысяч лет тому назад, переселяясь к северу, харза пришла сюда через Китай из Индии, где распространена и сейчас.

Соболь Н а этого зверька (соболь из того же семейства куньих) охота разрешается только по особым удостоверениям (лицензиям), в которых указывается, где, в какие сроки, кому и сколько можно добыть (шкурок или живьем) соболя. Почему? Дело в том, что до Великой Октябрьской социалистической революции в России этого ценнейшего зверька выбили настолько, что он уцелел всего в нескольких местах. Теперь его разводят, охраняют и переселяют. Особенно сильно сократились самые ценные баргузинские, якутские и камчатские соболи. Поэтому советское правительство организовало специальные соболиные заповедники. В обширных лесах Сибири, от Урала и до Тихого океана живут разные по окраске и величине соболи. Черные соболи водятся в Баргузинских горах, шкурки их ценятся особенно дорого; самые крупные соболи живут на Камчатке. Светлые со боли встречаются на Урале, в Западной Сибири. Есть соболи и на Алтае, в Саянских, в Сихоте-Алинских горах, вдоль Татарского пролива, на Сахалине, Шантарских островах; самые же маленькие соболи распространены далеко на севере, близ низовья реки Лены (жиганские). Нигде ь мире, кроме СССР, соболей нет. Соболь отличается от куницы-желтодушки гораздо более шелковистой шерстью, светлой головкой, значительно более коротким хвостом, горловым пятном, которое (если оно большое) не резко ограничено, а расплывается постепенно на шею и бсжа. Лапы соболя сильно опушены, почему следы его кажутся много больше, чем следы куницы. Соболь—житель леса. Соболь охотится по низу и чаще днем. По деревьям лазит прекрасно, но таких прыжков с дерева на дерево, как куница, не делает. Его главная добыча— мыши, полёвки, бурундуки; ловит он и рябчиков, даже иногда глухарей. Немало съедает соболь кедровых орехов, ягод;, в ключах ловит рыбу. Особенно хорошо чувствует себя* этот ловкий, сильный зверек в зарослях кедрового стланца, через который по горам почти невозможно пройти охотнику. В этих стланцах бывает много некрупных кедровых шишек. Там, где соболей охраняют уже давно, например, в Кондо-Сосьвинском заповеднике, расположенном северо-восточнее Уральских гор по рекам Конде и Сосьве,—притокам Оби,—там их так много, что в подходящих для соболей местах на каждом километре пути можно встретить след, одного или двух соболей (на сто гектаров леса—один соболь). Жилище соболя зимой не постоянно. Он охотится то в одном, то в другом конце занимаемого им участка леса, а, наевшись, спит иногда в дупле, чаще под корнями большого дерева или же з камнях. Этот зверек готов подолгу караулить мышь или другую добычу, как кошка. Он загрызает даже зайца-беляка и, говорят, нападает на кабаргу. Соболь редко попадается на глаза, и только его следы на снегу подробно рассказывают охотнику обо всем, что случилось с этим отчаянным хищником во время его охоты. В природе наблюдать за размножением соболя не удается. Поэтому-то мы очень обрадовались, когда уральская соболюшка по кличке «Кривой зуб» 3 апреля 1929 года ( в неволе —впервые в мире) принесла в Московском зоопарке детенышей. Эта самочка раскрыла нам все тайны, связанные с размножением соболей. После и другие соболюшки подтвердили правильность наблюдений, сделанных над «Кривым зубом». Мы узнали, что соболи спариваются не весной, как думали раныце, а в июле, что срок беременности соболюшек не полтора месяца, а около девяти месяцев. Далее мы выяснили, что молодые соболи способны (за исключением редких случаев) приносить первое потомство только в трехлетнем возрасте. В дальнейшем уральская соболюшка «Муська», ручная, как кошка, позволяла даже при родах брать в руки детенышей. Мы впервые узнали, что соболята родятся белесыми, покрытыми короткой шерсткой, которая уже через два—три часа после родов становится темной (в тепле шёрстка росла белой, а на холоде темной). У «Муськи» можно было брать соболят для взвешивания, измерения и зарисовки. Только что родившиеся детеныши весили 32,7 грамма, а их длина 11,9 сантиметра, длина хвоста—3 сантиметра. Глаза у соболят открылись на тридцать четвертый—тридцать шестой день от рождения, а слуховые отверстия—на двадцать четвертый—двадцать шестой день. К середине августа соболята становились почти взрослыми, а взрослые к этому времени начинали уже постепенно менять летнюю шерсть на зимнюю. Жалко было смотреть на соболюшку «Муську», когда она состарилась. К 1938 году у нее не осталось во рту ни одного зуба—только редкие, едва заметные в деснах стертые корешки. «Муська» не могла уже лазить, ходила пошатываясь, а голова ее тряслась старческой дрожью. В апреле 1938 года она все же родила соболят, но не могла их кормить. Соболят пришлось положить под кошку. «Муська» дожила до 18 сентября 1938 года и пала в возрасте тринадцати лёт пяти месяцев от рождения. Это, как заметили мы и по другим соболям, надо считать почти предельным сроком жизни соболей. Зверек этот не выносит прямого солнечного света: случаются тяжелые припадки, приводящие нередко к гибели. У соболя есть серьезные враги. Видели, например, как ястреб-тетеревятник тащил в когтях молодого черного соболя. На него нападают филины, а иногда и хищные звери. Особенно страдают молодые, доверчивые зверьки. Но самый пасный враг соболя—это лесные пожары. В голодные годы соболь особо далеких путешествий, как, например, белка, не совершает. Соболь поселяется нередко в каменистых россыпях, где охотится за бесхвостыми зверьками сеноставками (пищухами). На Урале, где соболь встречается с лесной куницей, охотники добывают странного зверя, похожего на соболя и на куницу вместе, которого зовут кидусом. Кидус—это помесь соболя и лесной куницы. Теперь это доказано совершенно точно. В Ростовском зоопарке и Пушкинском зверосовхоза от спаривания самцов соболя с самками куниц получены такие же, как и на Урале, кидусы.

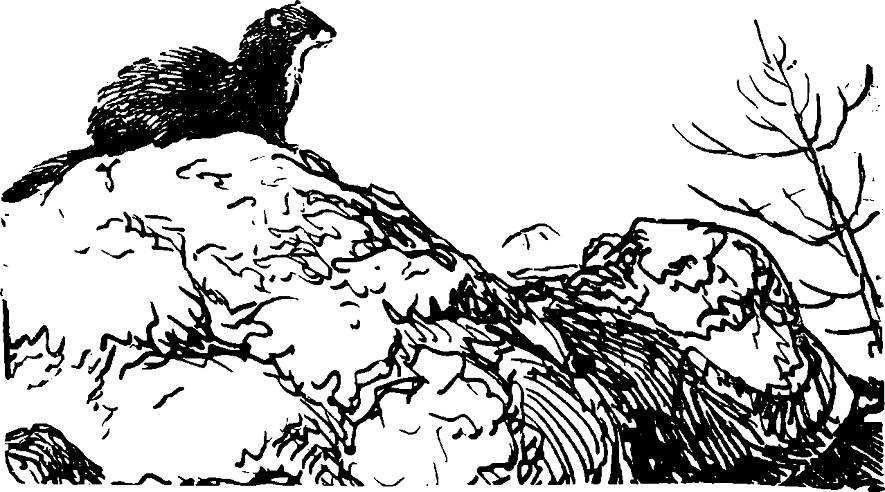

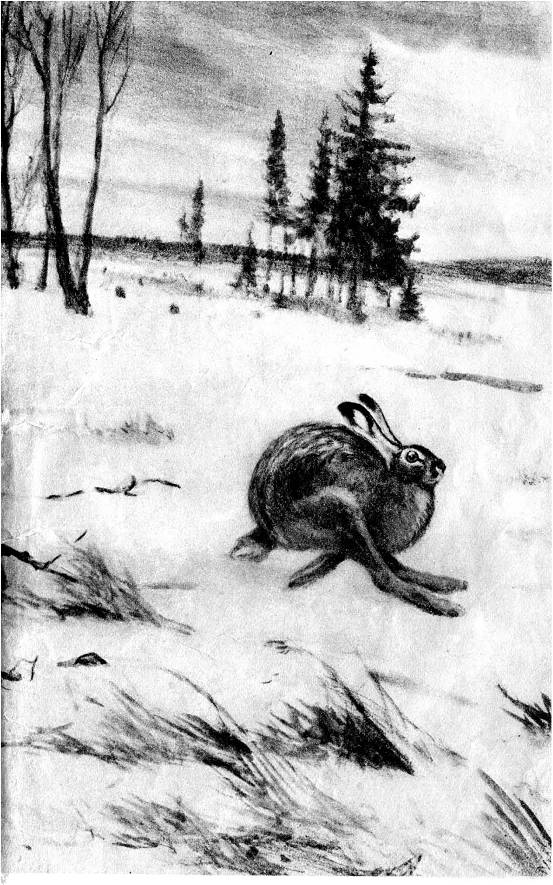

Горностай За этим зверьком обычно охотятся не с ружьем, а с калканами, кулёмками и прочими самоловами, особенно в промысловых районах. Живет он исключительно на земле. Правда, лайкг загоняет иногда горностая на дерево. Нэ лазит он много хуже куницы и, забравшись на дерево, смирно сидит на суку, когда на него лает собака. Чаще всего горностай при погоне старается скрыться в какую-либо норку, под валежник или в кучах камней. Парные следы горностая несколько похожи на куньи, но гораздо меньше их. В годы, когда мало мелких грызунов, горностай ходит очень много и за ночь избороздит следами лес, болота, тростники озера по всем направлениям. Его следы парные, с расстоянием между отпечатками двадцать—сорок сантиметров, а на больших прыжках и до девяноста сантиметров. Осенью горностай быстро линяет. Его мех только тогда ценится, когда рыжеватая летняя шкурка становится белоснежной и лишь кончик хвоста останется черным. Этот зверек чрезвычайно смел. Он нападает на животных гораздо крупнее себя. Охотится он ночью, но нередко и днем. Основная же добыча горностая—мышевидные грызуны, которых он преследует в лесах, полях, в скирдах, сараях. Особенно достается от этого белого хищника водяным крысам,, живущим на берегах рек, озер и болот. Горностай свободно шныряет по норам этих грызунов, которым нет от hero спасения. В клетку горностая мы пустили однажды трех водяных крыс. Не прошло и полминуты, как все они были умерщвлены молниеносными укусами в затылок Горностай съел тогда только мозг этих крыс. Норы более мелких полёвок, где царит маленькая ласка, не всегда доступны горностаю. Он ловит этих зверьков тогда, когда они выходят кормиться. Не раз наблюдали охотники, как метался заяц, в шею которого вцепился горностай. Мне показалось раз, что из снега выглянули на меня три черные точки. Это были два выпуклых глаза и черный носик горностая. Одно мгновение смотрел он на куропаток, сидевших вдали, и скрылся в сугробе. Не прошло и двух минут, как маленький белый зверёк мертвой хваткой держал за шею бьющуюся в предсмертных судорогах птицу. Он подобрался к ней под снегом, верно определив расстояние. Один раз мы заметили торную тропинку, протоптанную в свежем снегу горностаем от густой елочки к гнилому пню. Там под мхом оказались восемь обезглавленных длиннохвостых синичек. Хищник съел их головки, а тушки сложил в запас. Он загрыз их ночью, когда птички, тесно прижавшись друг к другу, спали. В другой раз меня заинтересовал след горностая, сбоку которого тянулась зигзагом полоска. Дойдя до конца следа, под кучей хвороста мне удалось обнаружить большую гадюку с отъеденной головой. Змею горностай вытащил из-под торфа, где, вероятно, собрались змеи на зимовку. Этот энергичный зверек продолжает охотиться и тогда когда сыт, таская добычу в свои склады, где можно найти водяных крыс, полёвок, птичек. Горностай редко копает 1землю сам (у него слабые когти), чаще всего он занимает норы других животных или живет в расселинах камней. Нам пришлось наблюдать горностая среди колонии пищух, которые в горах (Саянских) осенью сушили сено и складывали его на зиму в стожки. Горностай шел прямо к нам, как бы не замечая разбегавшихся перед ним пищух, за счет которых он безбедно жил, пролезая во все их убежища. Горностай был еще в темном наряде со сверкающей белизной манишкой. Господство здесь горностая означало, что поблизости нет рыжего колонка и тем более соболя. Соболь особенно не терпит горностая в своем охотничьем районе. Он гоняется за белым отчаянным зверьком не только по поверхности» но и под рыхлым снегом. Однажды две мои собаки лаяли на кучу камней посреди доля. На них из камней шипел горностай, а когда нос собаки слишком приближался к куче, то внезапно высовывалась золовка горностая, и резким криком «кэк» он заставлял отскакивать нападавшую. Из-под последних поднятых мною камней выскочил коричнево-рыжеватый зверёк с черным кончиком хвоста и помчался к лесу. Десятый раз настигая его, стукались собаки лбами,.а горностай, резко меняя направление, добрался все же до леса, вскочил на дерево и растянулся, позевывая, на суку. Не трогайте горностая, быстро переплывающего реку. Oн поспевает вскочить на весло или шест, которым вы пытаетесь его! ударить, быстро пробежать по нему и броситься на руки или в лицо гребцу. Нам известны два случая, когда такое внезапное нападение кончалось катастрофой; от неожиданности гребцы шарахались в сторону и опрокидывали лодку. Наблюдением в Казанском зоосаде установлено, что горностаи спариваются в конце лета, а детенышей приносят в апреле. Срок беременности их примерно такой же, как и у куниц, то-есть около восьми месяцев. Горностаи, рожденные-весной, уже в конце лета (в трех—четырехмесячном возрасте) способны спариваться, а следующей весной рожать слепых, белесых горностайчиков. На свет появляется их целая куча—десять, тринадцать и более штук. Самец помогает самке воспитывать молодых. Родители смело защищают малышей, нападая на животных, крупнее себя. В годы, обильные грызунами и благополучные для горностая, он дает многочисленные скороспелые выводки. Кроме неурожая грызунов, горностай страдает от болезни, вызываемой глистами, которые проникают из носа в лобные пазухи. Особенно быстро распространяются эти глисты сырым летом, когда много улиток, переносчиков личинок этих глистов. Горностай населяет почти весь СССР, кроме Крыма, пустынь Средней Азии и Южного Казахстана. Горностай в СССР не добывается в том количестве, в котором следовало бы. Усиленным размножением он быстро восстанавливает поголовье. Но горностаев, поселившихся g скирдах, стогах и амб,арах, следует сохранять,,так как это лучшие сторожа сена и хлебов от мышей, крыс и полевок. Совершенно белый мех горностая с черным кончиком хвоста очень красив и обладает хорошими техническими качествами. Стрелять горностая запрещено, так как от дроби портится его белая шкурка. Часто желтеет мех горностая, попавшего в капкан. Поэтому наиболее распространена охота на этого зверька с особыми самоловами «ледянками» и черканами.

Черный хорь Этот зверек также очень полезен в борьбе с мышами и крысами в полях, в скирдах и амбарах. Шкурки хорей очень высоко ценятся, и их в нашей стране добывается много. По своему значению в заготовках пушнины хорь стоит на четвертом месте Как и все куньи, хорь очень хищен, он давит иногда кур. Хорьки спариваются в конце марта и в апреле, а через сорок два дня самка рожает (в норе, под кучей хвороста, в подвалах строений и других местах) от четырех до, семи детенышей. Хорята родятся очень маленькими, что пришлось нам наблюдать впервые в Московском зоопарке. Самка, спарившаяся 28 апреля 1935 года, принесла шесть хорят 9 июня 1935 года. Нам, работникам зоопарка, было очень интересно посмотреть, какими же родятся черные хорьки, ведь никто еще не видал их в день рождения. Самку, которая не допускала нас к детёнышам, мы перегнали в другой домик, куда она успела утащить с собой одного детёныша. Хорята были jaK нежны, что мы опасались, как бы не раздавить их пальцами. Длина тела хорят равнялась семи сантиметрам, хвоста—двум с половиной сантиметрам. Вес хорят—7,17 грамма. Все они были слепые, уши у них закрыты, шёрстка белая, редкая и короткая Глаза хорьков открылись на тридцать четвертый — тридцать шестой день. К этому сроку хорята стали темными, но загривок у них еще более недели после того оставался пепельно-седым. Хорьки способны к размножению на следующую же весну после рождения. Хорьки, как и все куньи, схватив добычу, не отпускают ее, хотя бы животное сопротивлялось и даже кусало хорька. Черные хорьки, взятые слепыми и выращенные дома, при хорошем с ними обращении, могут жить в доме так же, как домашняя кошка. Они не кусаются, любят ласку, играют, терпеливо караулят мышей и крыс, которых ,ловят очень ловко. Хорьки исключительно опрятны. Они распознают «своих» от «чужих» и посторонним далеко не всегда позволяют себя гладить. Выращенные вместе с домашней птицей и кроликами, некоторые хорьки перестают их трогать, но вообще охотничьи инстинкты у хорьков очень сильны. Рассерженный или очень напуганный хорь издает резкий неприятный запах, выпуская жидкость из двух желёзок под хвостом. Хорьки доживали в неволе до двенадцати лет и погибали от полного одряхления. Черный хорь распространен в европейской части СССР, от Карелии до Ирбита на севере, заходя несколько за Уральские горы до Орска, а южная его граница проходит через Ростов-на-Дону и побережье Азовского моря. От норки хорь отличается более длинной и редкой темной шерстью, темным хвостом и белыми краями ушей. Линяет он два раза в году. Следы хорька часто похожи на следы очень маленьких зайчат. Но он идет, как говорят, в «три ноги», иногда оставляя и парные следы. В камышах на ручьях хорек производит опустошения в колониях водяных крыс. В голодное время зимой хорек часто ищет добычу на дне ручьев, где под камнями ловит зимующих лягушек. Он есть и жаб. Иногда хорьки, выловив грызунов, переселяются, покидая обжитую нору. Можно видеть тогда, как на много километров, прижимаясь ко дну придорожной канавы, к заборам, к густым опушкам, тянется ровный след хорька. Черный хорь селится в перелесках, в зарослях по берегам ручьев и рек, в вырубках и близ возделанных полей, в деревнях и даже больших городах. Хорь степной (белый) Шкурка степного хоря резко отличается от темного хоря светло-палевой, иногда белой окраской, когда редкие, темные остевые волосы не скрывают светлой подпуши. Легче всего узнать белого хоря по двуцветному хвосту: у основания светлому, а на конце—черному. На груди и задней части брюшка у этого хоря черные пятна. Белый хорь—гроза сусликов, хомяков, /а в сырых местах и тростниках степных озер—водяных крыс и ондатры. Наиболее опасны для грызунов самки, которые значительно меньше самцов и пролезают во все сусличьи норы. Самцы в среднем на пять сантиметров длиннее самок, достигают длины в сорок пять сантиметров от кончика носа до корня хвоста. Самая маленькая самка, не длинее двадцати девяти сантиметров, то-есть она немного крупнее белки и свободно может пролезть даже в норы тушканчиков и самых мелких видов сусликов. Степные хорьки охотятся не только по ночам, но и днем, особенно там, где их не преследуют. Они ловят сусликов, которые выходят на кормёжку после восхода солнца. Редко эти хорьки роют новые норы, чаще всего они расширяют ходы сусликов и других грызунов, увеличивая и число отнорков. «Хорь любит копать,—говорят колхозники,—часто выкидывает свежую землю». Да как и не выкидывать, когда в норе скапливается много недоеденных гниющих остатков мяса, костей, а то и запасов портящегося корма. Мы находили по пятидесяти и более трупов полёвок и сусликов в одной норе хорька! Если бы хори не чистили норы, то жизнь в них стала бы невозможной. Недаром в норы к ним лезут синие мясные мухи, жуки-могильщики. Не в-сегда степные хори живут постоянно в одной и той же норе. Чаще всего это бывает только в период вскармливания молодняка. В конце марта, в начале апреля хорьки бывают очень оживленны. В это время можно видеть на снегу вереницы следов, а местами на утоптанных площадках—капельки крови и клочки шерсти сражающихся самцов. Через тридцать восемь—сорок один день после спаривания, то-есть в первой половине мая, рождаются розоватые, покрытые нежным, редким белесым пушком многочисленные детеныши (до девятнадцати штук). Вес новорожденного хорька всего пять—шесть граммов. Сравнительно с черным- хорьком белые новорожденные имеют более короткий хвост и меньший вес (если их родилось много). Хорьчата растут быстро, но слепыми и глухими остаются долго: глаза открываются у них на тридцать первый—тридцать пятый день. В Московском зоопарке белые хорьки становились способными к размножению в возрасте около десяти месяцев. У некоторых самок мы оставляли самцов при выводке. Если домики были тес.ны, то родители иногда давили во время сна малышей, но в просторных гнездах самцы усиленно помогали матерям вылизывать многочисленное потомство. Здесь интересно отметить, почему все матери, рождающие слепых детенышей, вылизывают их. Оказалось, что родители прежде всего лижут тех детенышей, которые пищат, а пищат они потому, что не могут без помощи матери или отца освободиться от кала и мочи. Чем сильнее «нужда», тем крепче сжимаются у детенышей мускулы кольцевых клапанов, замыкающих конец прямой кишки и мочевого канала. Только массаж (щекотанье) этих мест заставляет открыться клапаны. Если бы детеныши могли справляться с нуждой сами, то в гнезде создались бы такие антисанитарные условия, при которых жизнь многочисленного семейства.в тесном логове была бы совершенно невозможной,-—семья вымерла бы. Так, путем естественного отбора в природе за многие тысячи лет установился этот важный закон, по которому слепые детеныши зверей скорее погибнут от переполнения кишок и мочевого пузыря, чем освободятся от испражнений сами, без посторон-дёй помощи. Только когда откроются глаза и детеныши смогут подальше отползать от гнезда, кончается действие этого сурового закона. К трехмесячному возрасту молодых хорьков уже трудно отличить от матери, и они начинают постепенно вести самостоятельную жизнь—все дальше и дальше отходить на охоту от норы. К зиме каждый хорек занимает свой охотничий участок. Мать и отец отчаянно защищают детенышей. Если, например, во время прогулки выводка к хорькам приблизится человек, то старые хори могут напасть на него. Замечено, что если усиленная охота на степного хорька сокращает его численность, то хомяки, суслики, полёвки и водяные крысы, быстро размножаясь, начинают уничтожать посевы хлебов и корнеплодов. Из сказанного ясно, что, охотясь за хорьками, необходимо •часть их оставлять на племя, не облавливая все норы. Если же хорь сильно сократился, а грызуны размножились, то необходим и полный вапрет на добычу хоря на несколько лет. Белого хоря добывается в СССР в три, а в некоторые годы и в четыре раза больше черного:, так как он по сравнению с черным хорем занимает гораздо большую площадь. Он обитает в лесостепи, степи, пустынях, предгорьях как европейской части СССР, так и Сибири и Средней Азии. На восток он доходит до Благовещенска. Совершенно нет белого хоря в Закавказье.

Колонок Ростом колонок с черного хорька, но отличается от нега красивой рыжей шкуркой, На мордочке между носом и глазами у колонка резко обозначается темная «маска». Редко живет колонок в глухих, мрачных лесах. Чаще всего его можно встретить в долинах лесных сибирских рек, ручьев, на лесистых горах, там, где много бурелома, полян, кустарников. В открытую степь колонок почти не выходит. По зимнему следу колонка можно пройти восемь—десять; километров, прежде чем дойдешь до места, где спрятался зверёк после долгой ночной охоты. Следы его парные с расстоянием между парами при обычном беге в тридцать пяте* сантиметров. Колонок охотится в кустарниках, по опушкам, в тростниках, избегая выходить на открытые места. Короче говоря, он охотится там, куда не заходит белый хорь. В степных перелесках, где эти два зверька встречаются, охотники добывают иногда больших рыжеватых хорьков величиной почти с кошку, похожих и на колонка и на белого хоря. По всей вероятности, это помеси, хотя точно это еще не установлено. Путаный след охотящегося колонка идет то вдоль ручья1 ло кустарникам, то пересекает лесные, участки, нередко пропадает у подножья деревьев, на которые он лоеко взбирается. На деревьях колонок обследует дупла, где ловит ночующих дятлов, синичек и белок. Но главная зимняя добыча колонка — водяные крысы и полёвки. Редко в желудках колонков зимой находили мы перья, остатки лягушек, насекомых, В отличие от белого хорька, этот рыжий хищник заходит в деревни и даже города, где ловит крыс, а иногда нападаем как черный хорь, на кур, голубей и кроликов. За последние десятилетия колонок, живущий в Сибири, расселяется на запад и стал обычным охотничьим зверьком в восточных областях европейской части СССР. С конца марта и в апреле можно видеть на снегу вереницу следов колонков, бегающих за самкой. После примерно месячной беременности самка приносит в норе под корнями деревьев, в камнях, иногда под постройками до десяти де-• тенышей, чаще семь—восемь. Как у всех зверьков, относящих-: ся щ семейству куниц, новорожденные покрыты белым пушком. Около тридцати и более дней детеныши колонка бывают слепы. К августу выводок расходится. Молодые способны размножаться следующей* весной. После весенней линьки рыжая шкурка колонка становится бурой. К ноябрю буроватая летняя шерсть сменяется! пышной рыжей, зимней. В сильные бураны и морозы зверек больше спит в теплой норе или в дупле, расходуя собственные запасы жира. Колонки, впрочем, как и другие хорьки, делают значительные запасы водяных крыс и полёвок. Злейшие враги колонка—филин, лисица, соболь. Не каждый год бывает много колонков. Больше всего их в те годы, когда родится большое количество водяных крыс и мышей. Иногда, особенно на Дальнем Востоке, можно встретить переселяющихся колонков, проходящих большие-пространства. В пушнине колонок имеет большой удельный вес. Солонгой (горный колонок, сусленик) Если колонок достигает тридцати девяти сантиметров; длины, та солонгой на десять сантиметров короче его. Окраска солонгоя буро-желтая, голова без «маски», хвост не пушистый. Этот зверёк чаще обитает в горных лесах, каменистых районах и в тростниках озер. Он населяет Тянь-Шань, Тарбагатай, Алтай, Саяны, Дальний Восток, встречается близ Балхаша в тростниковых зарослях и по гривам. Как и колонок, солонгой охотится в основном за мышевидными грызунами, нападая не только на мелких, но: и на таких крупных,, как ондатра. Солонгой хорошо лазит по деревьям. Размножается так же, как и колонок, принося от семи до десяти детенышей. Охотится солонгой чаще ночью, но нередко и днем, держась близ рек и ключей, ныряя иногда за кормоц в воду.

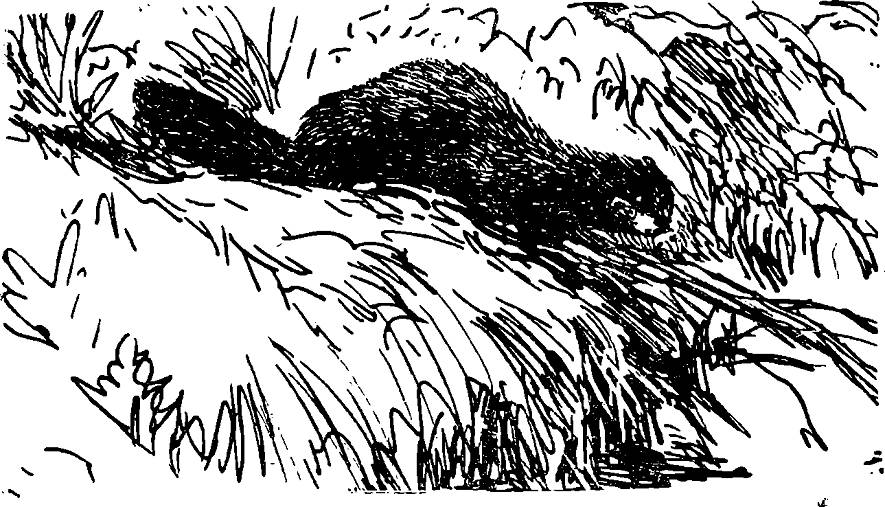

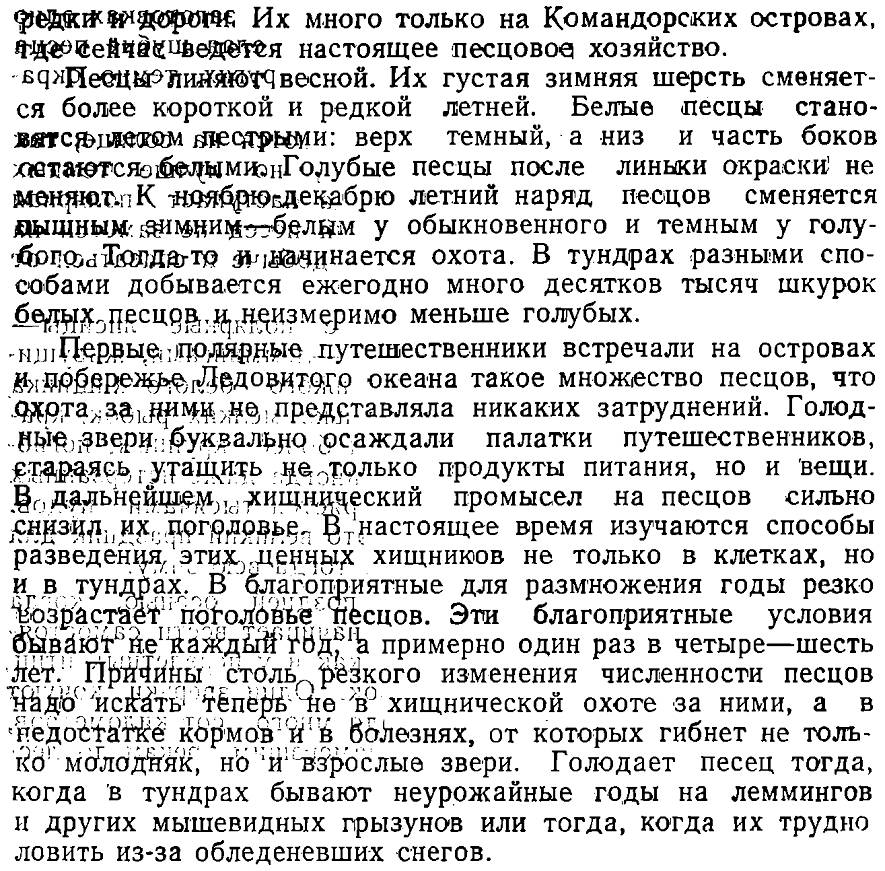

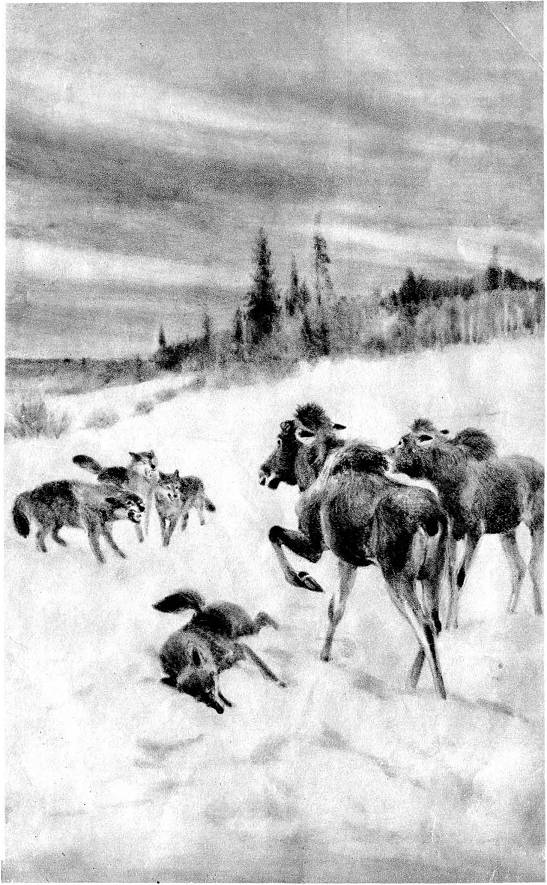

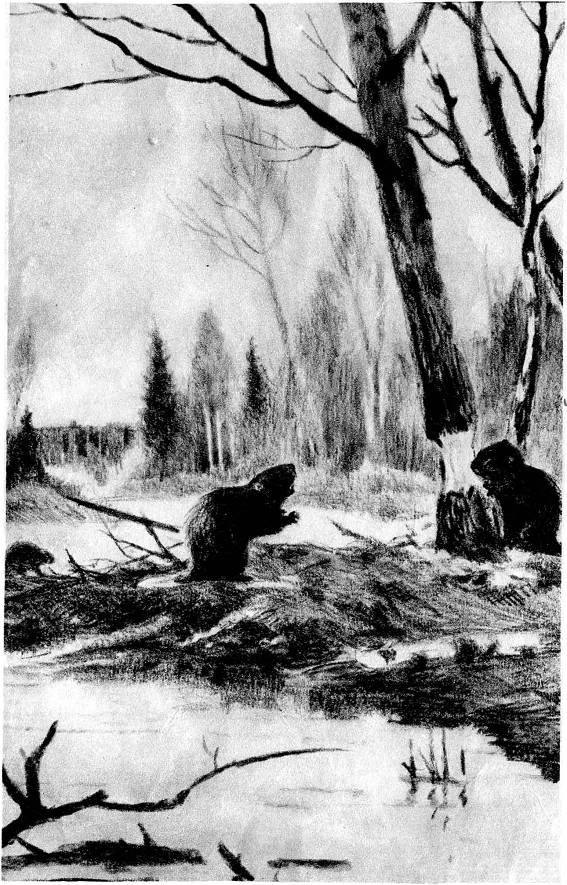

Европейская норка Этот зверёк избрал местом своих охот ручьи и реки. Норка замечательно ныряет и добывает пропитание под водой. Шкурка ее стоит дороже хорьковой, так как ее мех гораздо плотнее, а ость почти не выдается над подшерстком. Следы норки похожи на следы куницы, но лапки парного следа поставлены ближе друг к другу, так что иногда кажется, что здесь не два отпечатка задних лапок рядом, а один большой (как у лисицы). Около пня или подмытого берега, где норка вырыла себе убежище, можно заметить целые тропинки, пробитые ею в снегу. Из жилой норы сильно пахнет зверьком. Норка, как и ее ближайшие родственники (куница, горностай, ласка, хорь), часто ловит добычи больше, чем может съесть, например, лягушек. Норка спаривается в апреле. Срок ее беременности колеблется, но чаще всего продолжается сорок два — сорок пять дней. В Московском зоопарке норчата родились покрытыми короткими белыми волосками и весили по шесть с половиной граммов. Длина их была—8,6 сантиметра, длина хвоста — 1,8 сантиметра. Развитие молодняка проходило так же, как п у черных хорей. Способными к размножению норки становятся на следующий год. Там, где за норками усиленно охотятся, эти зверьки быстро исчезают, так как норки упорно держатся только теас речек, на которых они родились, и не склонны расселяться. Этим й объясняется, почему до сих пор за многие тысячелетия наша норка не расселилась по Сибири. В каждой речке, где отлавливаются норки, необходимо оставлять некоторое количество их на племя. На нашу норку довольно часто устанавливается запрет охоты. Весенняя линька норок очень растянута и протекает незаметно, переходя в осеннюю, которая в свою очередь заканчивается столь же неясными переходами к зиме. Норка распространена в европейской части СССР, за исключением Кольского полуостровй, тундры, прикаспийских пустынь и Крыма; по восточному склону Уральских гор она заходит и в Сибирь до Иртыша. Норка встречается и на Северном Кавказе. Северо-американская норка От европейской норки она отличается темной верхней губой (у европейской белые обе губы); белые у нее только нижняя губа и подбородок. У американской норки много белых пятен на грудке и брюшке, чего почти нет у европейской. Так как Во всей Сибири (от Оби до Тихого океана) совершенно нет нашей обыкновенной (европейской) норки, то было решено заселить эту громадную территорию северо-американ-ской норкой, широко распространенной в США и Канаде. С 1933 года началось вселение этого нового в СССР пушного зверька; племенные экземпляры были куплены в Америке. . Через моховые болота, тайгу, по кручам гор пришлось нести от железных дорог ящики с норками. Когда же им была предоставлена свобода, то оказалось, что многие из них так привыкли к своим ящикам, что поселились в них. Выпущенных зверьков подкармливали рыбой, мясом, пока они осваивались с новыми местами и сами не начинали охотиться. Всего с 1933 года выпущено более 3100 норок, которые быстро разошлись от мест выпуска, заняли наиболее удобные места в Свердловской, Омской, Новосибирской, Иркутской областях, Алтайском, Красноярском краях, на Дальнем Востоке, в Якутии, а также в Азербайджане, Армении, Воронежской, Мурманской областях, в Карело-Финской ССР, Татарской и Башкирской АССР. Размножаться американская норка начинает на месяц раньше, чем наша,—в марте. Сейчас этого зверька развелось у нас уже много, и в некоторых местах на него охотятся. Выдра Речная выдра еще лучше норки оказалась приспособленной к подводной охоте. Лапы у нее с перепонками между пальцами; голова плоская, что помогает ей рассекать воду при быстром плавании. Едва высунув плоскую голову из воды, выдра может видеть, слышать, чуять, так как органы чувств у нее расположены на одной прямой. Густой мех выдры почти не смачивается водой. Длинный и толстый у основания хвост действует, как руль. Выдра может быть под водой больше двух минут, и редкая рыба, за которой погналась выдра, минует ее острых зубов. На поверхности воды многочисленными пузырьками воздуха обозначается подводный путь выдры. Чтобы вдохнуть воздух в свои очень объемистые легкие, выдра высовывает из воды только нос, заметить который с берега очейь трудно. Она на мгновенье открывает клапаны-ноздри и опять ныряет под воду. Под водой и нос и уши выдры замыкаются валиками—клапанами. Мех выдры особенно дорог. Выдра привязана к своей норе только в период выкармливания детенышей. В небольших водоемах выдра очень быстро уничтожает рыбу или разгоняет ее. Живет она в прозрачных водоемах, не заросших растениями. Выдры кочуют и по суше, делая большие переходы, питаясь тогда чем придется, чаще лягушками. Он» переходят через водоразделы в другие реки. На снегу и сырой почве выдра оставляет парные следы, если идет скачками, но, бывают и простые следы, когда она идет рысцой. След выдры имеет в ширину около шести—семи сантиметров. Минуя многочисленные изгибы реки, кочевая выдра идет напрямик, точно ей хорошо известна дорога. Интересно, что и другие кочующие выдры идут путем первой. Нора, в которой живет выдра, неглубокая и помещается обычно в корнях зарослей прибрежных кустарников у воды. Иногда, особенно зимой, вход в нору скрыт под водой. Выдра часто катается по снегу, обтирая от воды свою плохо смачивающуюся шерсть. Все ее движения напоминают змеиные: она может извиваться, ползать на брюшке и на спине. В воде сытая выдра часами играет с замученной рыбой или с камешком, который старается удержать на носу, как жонглер. Ловя на спиннинг рыбу в реке Клязьме близ станции Петушки, я оборвал блесну, зацепив на глубоком месте. Велико было мое удивление, когда на следующее утро блесна моя оказалась на берегу, а вокруг нее песок был истоптан широкими лапами выдры. Видно было, что выдра долго играла с никелированной рыбкой, а за ней из-за куста, как говорили следы на песке, наблюдала лисица, привыкшая подбирать остатки рыбы после выдры. Охотники Прилукского района Черниговской области наблюдали, как лисица напала на выдру, тащившую по льду большую щуку. Звери катались в снегу, лисица кричала и, наконец, вырвавшись, убежала. На одном из водохранилищ под Москвой рыболов думал, что тащит на спиннинг крупную рыбу, но как же он был испуган, когда у самого берега высунулась из воды выдра! Она пронзительно закричала и, сильно рванувшись, оборвала леску. Путешествуя по льду, выдра делает два—три прыжка, а затем поджимает лапки и катится метра полтора—два, скользя на брюшке и оставляя на тонком слое снега странные мазки. , Таким ходом зверь идет многие километры, как по рыхлому снегу, так и по хорошему насту. В сильные морозы, идя сушей, выдра часто пользуется коридорами, которые образуются между берегом и нависшим на кустах льдом. От проруби к проруби выдра проныривает под водой свыше ста метров. Незаметно на спине подплывает выдра под стоящую щуку и снизу хватает за брюшко близ головы. Если рыба заметила и бросилась в сторону, то выдра догонит ее, прижав к какой-либо отмели-. Зимой рыбы стаями собираются в более глубокие водоемы, где стоят как бы в оцепенении. Быстро находит выдра зимовья рыб и поселяется поблизости в размытых берегах. Если улов успешен, выдра оставляет на берегу много недоеденных голов. Особенно охотно в сибирских реках выдра ловит стерлядь. По следам выдры и рыбаки находят рыбьи залежи. Не всегда выдра питается рыбой; очень часто осенью в ее испражнениях мы находим только кости и кожу лягушек. Кожа лягушек-не переваривается. Выдра гоняется иногда за утятами, ловит и водяных крыс. Крупные выдры, достигающие восьми и более килограммов веса, настолько сильны, что могут вытащить из воды щуку весом более четырех килограммов. Выдры в мае приносят в норе или другом укрытии от двух до четырех слепых детенышей. Подрастающие выдрята более месяца бывают слепы, потом прозревают и часами играют, барахтаясь в воде. Прося есть, они громко и отрывисто свистят. Свист этот похож на тревожный свист суслика. По нашим наблюдениям, выдра может приносить потомство лишь в возрасте от трех лет. Когда спариваются выдры, точно не известно, но в Московском зоопарке ясные признаки течки наблюдались каждый год в июле. Не решен вопрос, каждый ли год взрослая самка приносит детенышей. Предполагают, что через год, так как детенышей своих выдра кормит рыбой и лягушками всю зиму, приучая к охоте. Самцы выдр в воспитании выдрят участия не принимают. Взятые маленькими, выдры прекрасно приручаются и следуют по пятам за своим воспитателем. В Московском зоопарке жило несколько ручных выдр. Они ходили на прогулку с их воспитательницами и никогда не кусали знакомых им людей; даже среди многочисленных посетителей зоопарка они находили свою воспитательницу чутьем, по следу. Выдру можно приручить настолько, что она возвращается к человеку из больших водоемов, в которых ловит крупных рыб. Во многих областях и республиках охота на выдр запрещена совершенно. Выдр мало не только потому, что их промышляют, но и потому, что они медленно размножаются. Выдра распространена в СССР до Камчатки и Сахалина включительно. Ее нет в реках Южного Казахстана и пустынных местах Средней Азии. Но в низовьях реки Аму-Дарьи я наблюдал не раз, как выдры барахтались в воде, ловя громадных сазанов За выдрами охотятся зимой, когда мех их особенно ценен. Калан Л востоку от Камчатки, на Командорских островах, живет замечательный пушной зверь—громадная, до полутора метров длиной, морская выдра, достигающая сорока четырех килограммов веса,—калан. После Великой Октябрьской социалистической революции наше правительство установило охрану на Командорских островах и спасло калана от гибели. В настоящее время его насчитывают там сотнями. К воде калан оказался приспособленным еще лучше, чем наша речная выдра: его задние ноги напоминают несколько ласты, но по суше, хоть и не быстро, каланы ходить могут. На берег или на камни эти звери вылезают поспать и погреться, а за кормом ныряют на дно бухты, доставая там морских ежей или рыб. Нам мало что было известно о размножении каланов, и только в 1937 и 1938 годах, когда несколько каланов, было отловлено для переселения их на Кольский полуостров, мы узнали, немало нового. Калан—единственный зверь из семейства куньих, который вскоре после родов на берегу забирает детеныша и уходит с ним в воду. Одна из отловленных самок на другой же день в клетке с водоемом родила детеныша-самца. Он был зрячий, имел маленькие клыки и еще менее развитые резцы и ложно-коренные зубы. Малыш был покрыт густой светлобурой шёрсткой, которая- на голове казалась светлее, а к заду — темнее, В день рождения, то-есть 30 ноября 1937 года, его длина от кончика носа до корня хвоста равнялась сорока сантиметрам, а вес—одному килограмму пятистам тридцати граммам. До двадцатндневного возраста он мог только лежать на воде, плавать на спине и ждать, когда возьмет его на грудь вынырнувшая из глубины мать. Через шестнадцать дней вес его равнялся 2,45 килограмма, а на двадцать первый день он начал переворачиваться и учиться плавать на животе. До двадцати двух дней малыш питался только молоком матери. К сожалению, дальнейшие наблюдения были прерваны, так как и мать и двадцатипятидневный детеныш погибли. Был и второй интересный случай. 10 июля 1938 года в неволе на острове Медном у самки происходили тяжелые роды. Детеныша пришлось извлечь уже мертвым. Он весил 1,45 килограмма. Самка вскоре оправилась, а 18 и 19 сентября 1938 года она снова спаривалась. 14 мая 1939 года, то-есть через двести тридцать восемь дней после первого дня спаривания (около восьми месяцев), у нее опять начались неблагополучные роды, и она пала. Детеныш оказался нормально развитым, покрытым шёрсткой, с открытыми глазами и зубами, такими же, как у нормально рожденного. На каком году жизни каланы способны размножаться, остается до сего дня невыясненным. Зоолог Барабаш-Никифоров- наблюдал, как в заливах у Командорских островов жили каланы. То и дело ныряли они на дно, где в складки кожи на груди, как в карманы, напихивали морских ежей. Поднявшись с добычей на поверхность воды, калан ложился1 на спину, доставал передними лапами ежей, прокусывал их, в ысасывал и вылизывал содержимое. Особено интересно наблюдать за матерью которая «няНь-чит» детеныша. Она часто поднимает его с груди в воздух, тыкает в него носом, лижет и как будто нянчит. В необычайное волнение приходят каланы, когда, рассекая острым спинным плавником поверхность воды, в их заливы заходят зубастые киты-касатки. Эти крупные хищники бросаются на каланов, которые спешат выброситься на камни или скрыться в густых зарослях гигантских морских водорослей. Беда замешкавшемуся калану! Его перекусит и проглотит морское чудовище. В плане реконструкции фауны СССР предусмотрено раз-ведение каланов у побережья незамерзающего Баренцова моря, где уже успешно производились такие опыты.