| |||||||||||||||||||||||

Ю. А. Шилов

мифоритуалах Дунайско-Днепровского региона III тыс. до н. э. К 1990 году мы будем свидетелями необычайных археологических открытий, которые в корне изменят наши познания о древнем мире. Древнейшее учение придёт в мир. Ванга-ясновидица В 1990 году вышла моя научно-популярная книга «Космические тайны курганов», а затем и научный её вариант, – так были обобщены и продвинуты представления о творцах «степных пирамидах» ЕврАзии. Второе издание монографии «Прародина ариев: обряды, мифы, история» (Москва–Киев–Минск, 2013) существенно продвинуло познания и о соседнем – не арийском уже, а араттском – «Трипольском круге археологических культур» (а/к). У обоих родственных населений обнаружились грандиозные фигурные сооружения, чья символика оказалась сродни «Веде словена» и «Риг-Веде» – древнейшим в мире Святым Книгам т. н. индоевропейской общности племён [6: 10, 20; см. также 7, 9]. Так были открыты Аратта и Ариан [21]. Их тандем изначального государства и его предгосударственного окружения 5400/5300 – 2750/2250 гг. до н. э. (до Рождества Христова) расцвёл – как открылось мне далее – благодаря наработанной системе Спас(ительств)а [18, 28], известного досель лишь по «Евангелии» начала нашей эры… Эти открытия оказались апофеозом изысканий, немало столетий проводимых учёными многих специализаций и стран [1-8, 11, 12, 14, 15, 22, 30; и др.]. Ныне истоки цивилизации выглядят так: I Сотни тысячелетий 3-миллионнолетней эпохи палеолита многие регионы Европы покрывал Ледник. Историческая память украинцев Киевщины, в частности, сохранила его образы в мифе о возникновении Земли 198 столетий назад и о поддерживающих её слонах (ящерах < ишкурах-мамонтах) – из чьих шкур и костей охотники построили жилища на будущей Кирилловской улице столицы (раскопки В. В. Хвойки). На таких стойбищах поколениями не гасли костры, которые неусыпно поддерживались стариками. До старости и почётной должности «кострового» доживали немногие. Почитая, соплеменники называли их сар. Тогда это слово – родственное жару костра – означало расти(ть) и все [5, с. 692]. Посему из сара получились потом не только star (название искроподобных звёзд) да старик, но и царь. Пока не научились добывать огонь, переселенцы носили его вместе с пожитками. Разжигание очага именовали кара, а предводителя переселений стали величать 'зажжения связывающим' кара-лал (> король) ... Это сложилось задолго до римского Цезаря да германского Карла. Очерченная же выше лексика прочитана А. Г. Кифишиным в ‘Законе Владычицы’ – первейшей летописи Х II - III тыс. до н. э. Каменной Могилы, стоящей на Запорожчине между днепровской Хортицей и Азовским морем. Шумеролог проследил, что упоминаемой здесь Аратте предшествовала идеограмма с названим страны, нанесенная охрой на череп мамонта со стоянки у нынешнего села Межирич (на Черкасщине)... Около 12 тысячелетий назад случилась геокосмическая катастрофа, вследствие чего полюса Земли сместились и заняли привычное нам положение. Ледник тогда начал таять и отступать в новое Заполярье [ИТ1] [Ч2] . Талые воды стали заполнять котловины будущих морей – Средиземного, Чёрного, Коспийского, Аральского; 2-3 последних временами сливались, образуя Варукашу – ‘Семя Матери-Земли и Неба-Отца’ А-Ки-Ан (> Океан, как прагреки называли попервах Чёрноморье, ставшее затем для них Понтом – ‘Морем’ относительно прочих морей). А современные долины Десны, Припяти, Среднего и Верхнего Днепра затопило тогда бескрайнее «Полесское озеро», как то море условно называют геологи. В ту скоротечную епоху мезолита (‘среднего камня’ между палео- и неолитом) стада медлительных мамонтов из Европы ушли. Выжили тогда те племена, что сумели перейти к охоте на оленей и пр. быстроногих копытных. Особенно преуспели носители свидерской а/к севернее Карпат. Для новой охоты изобрели они лыжи и сани, а главное – бан, лук-и-стрелу, что превзошло убойность копья и стало титулом предводителя – лучшего ‘лучника’-бана. Его помощником в погоне за оленем-собом стала собака, выведенная из волков и песцов. Начав с них, охотники стали приручать также оленей и других парнокопытных помельче, – так зародилось скотоводство. От его истока ведёт своё начало понятие Спас: др.-рус. пьсъ ‘пёс’ → скр. рâςú ‘скот’ → вед. пасатъ ‘пасти’ → спас(ать) [3, с. 117-118; 20, с. 427-428, 462]. {Тут, несколько забегая наперёд, уместно сказать также о происхождении слова и понятия БОГ. У иранцев baga - означает ‘доля, жребий’; арийско-индийское bh á gah значит ‘податель благ’; предыдущие понятия конкретизируются славянскими «‘богатство, доля, благо’ → (‘податель благ’) → ‘бог’»: s ъ- bo ž -ь je ‘збіжжя’ (укр. собранный урожай, др.) > bog - at ъ ‘богатый’ > bog ъ [13, т. 2. с. 47-53]. Посему к основным сборам урожая в августе-серпне все три празднества изначального, дохристианского Спаса [18, с. 46] приурочены отнюдь не случайно}. А в это же время в Малой Азии – между черноморским Океаном и Сланом средиземноморским – обитали иные охотники: изобретшие не лук, а пращу. И тут возобладало не скотоводство, а земледелие. Оно выростало из собирательства диких сортов ячменя и пшеницы, которых не было в Карпатском регионе… Та трансформация хозяйства – от присваивающего у природы к воспроизводящему её ресурсы – названа археологами Великой Неолитической революцией конца каменного века. Согласно выводам В. А. Сафронова и Н. А. Николаевой, археологические «свидерцы» соответствуют ядру носителей «евр(опо)азийской языковой общности». Испытав взрыв своей демографии, эти мобильные охотники-скотоводы стали расселяться до Сибири и далее на восток, а на закат – до островного побережья Европы, на полудень – вдоль Океана-Понта, осваивая южное и северное его побережья. Последний поток переселенцев слился со своими родственниками, чьи жрецы ещё во времена мамонтов изобрели протописьменность и вели летопись в подземельях Каменной Могилы. Природный холм её магулы-святилища стоял на берегу протоки (ныне р. Молочная) нынешнего Днепра, ниже его порогов и Хортицы. Переселенцы же малоазийского потока дошли до тёплых краёв, где поныне не случается снегов и морозов. Однако исконная традиция строительства иглу из брусьев слежавшегося снега и льда привела к возведению святилища из тёсаных камей (возможно, протошумер. í l = ga. tu ‘поднимать, возводить’ > укр. хата > хатты, древнешие жители Малой Азии, родственные сибирским кетам евразийского происхождения), колонны которого украсили изображениями местной дичи: свиней да лисиц. Археологи раскапывают это святилище турецкого холма Гёбекли-тепе с 1994 г. Примечательно, что нижний слой Х-IХ тыс. до н. э. с округлыми строениями зодчие примерно в 7500-6000 гг. до н. э. засыпали песком и возвели на таком холме прямоугольными зданиями с подобными колоннами да изображениями. Аналогичная смена традиций в синайском Иерихоне конкретизирована наконечниками стрел свидерского типа – изготовители которых, по выводам Софронова–Николаевой, слились с аборигенами и создали тахунийскую а/к «протоиндоевропейцев». Исследователи обнаружили тут характерный для славян обычай изготовления ритуальных дидухов (< пр.-шум. di{ li}- dù g ‘Судия Благой’, вероятно); здесь такие человекоподобные снопы прислоняли к стенам жилищ, обмазывали глиной и раскрашивали [8, 21 и др.]. Не удержав Иерихон (каменную крепость в 3 га), «протоиндоевропейцы-тахунийцы» отошли вспять, основав в области Гёбекли-тепе и Чатал-Гуюка протогород площадью около 14 га. Рост его населения, изменения климата и почвы заставили вождей искать зéмли для расселений. Вспомнили, очевидно, о своих далёких родственниках на противоположном берегу Океана (изолированного тогда ещё Черного моря) и отправили к ним жреческую делегацию. Та – как независимо друг от друга открыли киевский археолог В. Н. Даниленко и московский шумеролог А. Г. Кифишин – договорилась со жрецами Каменной Могилы о предстоящем переселении и взаимопомощи братских племён. Союз скрепили древнейшим, среди известных историкам, письменным договором (< PI-š u- Nam ‘Разум руки-закона Судьбы’ > PI-sangu ‘Разум жреца’ > праздничные писанки, расписные яйца). Сей Договор примерно 6680 г. до н. э. выглядел как копия части Священной летописи Шу-Нун (т. е. Каменной Могилы), которую перенесли в Шу-эден (Чатал-Гуюк) и воспроизвели на дидухе Праматери одного из храмов [5, с. 55, 441-524]: «В Праведные годы Ишкур был Судией. (Затем пращур) Думузи начал скот разводить, Ниндар и Гатумдуг лук впервые познали, судить же стали Люди великие. А в Краю том, где воды отражают звёздного Змия в арыках (полей), там зёрна (собирают) Владычицы {…}».

Божественные Праматери: с копией текста Шу-Нун в храме 24/ VII Шу-эдена (4-6); на вещах трипольской (1) и античной культур (2), на украинской писанке (3) Данное копирование и воспроизведение, т. е. заключение Договора, следует считать трансформацией страны Аратты в одноимённое первейшее государство – которое стало ядром индоевропейской общности далекородственных населений северного и южного пределов Причерноморья. Примечательно то, что этнокультура украинцев доныне хранит память об этом событии, судьбоносном для народов ЕврАзии и всего человечества. Эта память воплощена в традиционных мифоритуалах Рахманского Великодня (через 25 дней после обычного Великодня-«Пасхи») с его ежегодно обновляемыми писанками – одна из которых, «Берегиня», унаследована не иначе как от шу-эденской Праматери [ср. рис. 4 и 3]. Помимо иконографии, эти фигуры сближают мифологемы «змееногой Прародительницы» античных времён [ср. рис. 4 > 1-2-3] и Рождества Близнецов [ср. рис. 6 и 3] – созвездие которых возглавляло годичный зодиак между 6680-4400 гг. до н. э. [14, с. 232]. Массовыми археологическими свидетельствами очерченных выше событий стали появления (с середины VII тыс. до н. э.) в бассейне Дуная культур круга Криш, Хаманджия, Варна малоазийского происхождения, а далее в направлении Днепра – буго-днепровской, сурско-днепровской, днепро-донецкой а/к и сложившихся на их основах культур Триполья да Среднего Стога... В 2002 г. мною было начато исследование связи а/к круга Чатал-Гуюк, Хаманджия, Триполье с ритуально-эпическими песнями «Веды словена» [16, 19-21]. Находку сей Святыни осуществил (в трёх горных сёлах болгарской Македонии) и отчасти условное название дал ей (по песенным образам книг Веты, БОГА Вишну-Славы да обрядности славити на языке праславян) сербский этнолог Стефан Веркович (1827-1893). Подобно большинству таких памятников, данный – объёмом в 30 «Илиад» Гомера – тоже был составлен и хранился изустно, сопрягаясь с преданиями о неких древних записях (которые и в летописи Каменной Могилы имеют вид «конспектов на память»). Открыватель довольно верно оценил значение находки и определил её в основе известных ему древних литератур. «Песни Славянской Веды по своей важности и обширности занимают первое место между всеми литературными памятниками старины, не исключая знаменитой Махабхараты», – писал в 1872 г. авторитетный журнал Италии, опираясь на официальное подтверждение открытия Верковича правительственно-научной комиссией Франции. Но первые публикации – Москва 1867, Белград 1874, С.-Петербург 1881 – были прерваны убийством царя Александра II, покровителя С. И. Верковича и петербургского издания первейшей из Вед индоевропейских народов (за которой последовали арийско-индийские Риг-Веда и т. п., их же Рамаяна и Махабхарата; иранская Авеста, исландские Эды). После этого литературно-исторический памятник был предан забвению. Однако же новые издания 1997 (София) и 2003 года (Москва) начали менять положение к лучшему – особенно после переиздания в 2013-2014 годах В. Г. Барсуковым двутомника Верковича с новым своим переводом на русский язык прилагаемого праболгарского текста да с моим историческим комментарием [20, 29]. В официальную науку «Веда словена» и, заодно, «Прародина ариев» вводятся посредством монографий академика О. Н. Трубачёва (директора Русского языка РАН) – открывшего, в частности, праиндоевропейские основы городской и пр. лексики праславян, с чем «перекликаются данные археологии о том, что значительная часть Поднестровья в культурном отношении представляет собой восточную периферию Карпато-Дунайского региона, а Южный Буг и Среднеднепровское Правобережье когда-то вместе с восточной частью Балканского полуострова входили в единый ареал Трипольской культуры» [13: т. 1, с.101; т. 2, с. 392]. Очевиднейшие признаки принадлежности «ВС» к Аратте-«Триполью» – описание в ней и наличие в нём первых городов, вместе с сёлами и угодьями околиц составлявшими конфедерацию держав-калиц; их ремёсла и торговля в песнях едва упоминаются, но многократно указывается на окрестные поля и переходы от овцеводства к разведению крупного рогатого скота, от мотыжного к орному земледелию. * Древнейшие сюжеты «ВС» про Орпю и Вриду (> фракий.-греч. Орфей и Эвридика), Уфрена и Росиду можно связать с вышеизложенными перипетиями населений малоазийских Гёбекли-тепе, Иерихона, Чатал-Гуюка и т. п. То была, видать, южная Край-зем(л)я выходцев из Надкарпатья… Названные пары первопредков разделила катастрофа с землетрясением, извержениями и потопом:

Данный Потоп можно совместить с тем, который обнаружили в Черноморском бассейне американские геологи У. Питман и У. Райен, а также океанолог Р. Баллард, – датировав его примерно 5500 г. до н. э. У малоазийского берега Турции среди пресноводных отложений на глубине около 150 м были найдены руины строений из камня и дерева. А с морскими переселенцами исследователи связали прибрежный могильник у болгарской Варны, который изобилует древнейшими золотыми украшениями и мемориальными могилами-кенотафами без погребённых (утонувших, вероятно, в пучине)… Впрочем, имеются и альтернативные исследования колебаний уровня Чёрного моря, их связей с памятниками археологии. Ведические песни выделяют среди первых переселенцев Хине-краля. Когда долгая засуха да избыток едоков вызвали необходимость уводить молодёжь из града Юдица (< слав. юдоль ‘доля-судьба’) Край-земли, то король испросил совета у Божьей вещуньи Юды Самовилы. И та поведала о заморском пусте поле запустену: о необрабатываемой пустоше дивов-дикарей. Вот где надо Ново-град основать! Но прежде следует уговорить Колчу – сына Бога Курабе – научить переселенцев строить суда: курабче-корабли да ковчече. На них, числом 19, и уплыли молодые соотечественники семи банов-королей Юдицы. Изображения таких, по-видимому, судов встречаются среди текстов VII-III тыс. до н. э. Каменной Могилы. Особые черты некоторых из них присущи рисункам на сосудах Аратты-«Триполья», а также изображениям последующих Шумера и Египта [рис. 7-8, 9, 10].

7 8

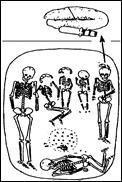

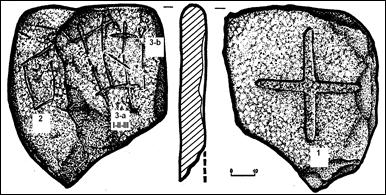

9 10 суда Каменной Могилы (7, 8) шумерских (7: а, в) и египетских типов (7: б,е), распространившиеся затем в Аратте (9; ср. с 8) и Египте (10; ср. с 9: б,в,е) Добавим к сему, что главная часть текстов Шу-Нун повествует, по заключению А. Г. Кифишина, о грандиозном Потопе – песок да ил которого перекрыл святилище № 65 КМ с изваянием двуголовой рыбы и скрижалями со знаками (по Б. Д. Михайлову [24, с. 44-48]) БОГА (Небес), Владычицы (преисподней), Суда (водной) Бездны, Преображённого Предка… Переселяясь из тёплой Край-земе с её впадающим в Чёрное море Дунаем, юрцы-орцы (> оратаи) перенесли эти названия на новую, холодную родину. Связь с малоазийской отчизной не прерывалась, и был учреждён праздник прилёта оттуда весенних ласточек. Дополнялись новые песни к древней Вета-книге, начатой овчаром-царём Кресником во времена Орпи-и-Вриды. Но не от них, а от последующего ‘Близнеца’ Имы (мифического, связанного с зодиаком прародителя нескольких народов былой индоевропейской общности) прослеживали свою династию переселенцы. Их величайшей Святыней стало собрание стара е Вета утъ Край-земе, утъ Край-земе и утъ царе; Има е царе на небе. Среди плывших, шедших, ехавших на волокуших переселенцев особо прославился ‘Лучник’ Бан – проживший якобы 300 лет и родивший столько же сыновей, каждый из коих получил в управление град или место (> укр. городище и м істо). Заселение народом Бана третьей Край-земе (сопоставимой с упоминаемыми в ведических песнях Аритой, Уритой и др. калицами Аратты) между парой Белых Дунаев отвечает распространению а/к Кукутени-Триполья от Дуная до Днепра в 5400-4600 и последующих годах до н. э. Особо важны насыщенные мифоритуалами сюжеты. Так, причалив к древнему, не нынешнему устью Дуная (что остался Прарекой в украинском фольклоре) почтили юрцы крале Бан царина на Гюргев-денъ (> сл. Юрий, гр. Георгий) жертвоприношением-требой местного Бога Атле (> гр. Атлант, царь Атлантиды). Далее, пред Белым Дунаем (Днестром?), подстерегла их змееподобная Сура Ламия (> гр. Ламия), ‘Солнечный Пламень’. Выползло чудище из приречной пещеры – да как затрещит, как засвищет! – аж затряслась и потрескалась спёкшаяся от пала земля. Вспомнил тогда царь-король Бан заклятие из книги Ясна (> раздел иран. «Авесты», инд. «Яджур-Веда»), которому научила его пред расставанием оставленная на родине мать: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Хай ми, Яра; хай ми, Диа. Хай ми, Яра; хай ми, Прена. После таких слов у Ламии ни одной из семи голов не осталось! Но тут повалила из прибрежных камышей да пещер орда-юрдие местных дикарей-дивов. И хотя оружье их каменное (булыги, копья и стрелы) уступало медным секирам пришельцев да их лукам-пушкам, ядовитые стрелы пускающим, – однако с дивами юрцы совладали не скоро. Три месяца, до зимней стужи тянулись бои. Затем Бан угодил требой Стигне, Богу зимы – который послал на помощь юрцам своего слугу. Тот войско Дива заморозил и Бел-Дунай льдами сковал. Оказавшись на другом берегу реки, народ Бана заложил ново-град Котлицу (< город-государство калица «ВС» > рим. civilis > цивилизация), поставил в его околицах сéла и кáщи-дворы хуторов. Строительством занимались зрелые люди. Сам царь – по исконной, малоазийской традиции – начало весенним сельхозработам давал, руководствуясь при этом «я ти, БОЖЕ, Вета книга». Вослед за царём женская молодёжь обрабатывала поля, а мужская традиционно занималась скотоводством [29, с.19]: Малки си моми Солнце Зорю как отпустит, двух волов запрягали, опустит зарю на агнеца – запрягали волов да во храме. тот наш агнец позлатится, Бан-король золотом их позлатил украсится агнец прекрасно! да блестящей попоной покрыл, Бан в жертву тогда его колет, попону накинул и привязал, требу он колет для БОГА – в златое рало впрягал. чудного агнца чудесного! На поле Бан выезжал, Бан его колет ножом, три борозды там вспахал. но агнец вовсе не колется. Три борозды позлатились: Ясны крылья явились ему златило их ясное Солнце, и вознесли его в небо, спустившее Зорю златую. ко Всевышнему прямо на небо! – Малки си моми на поле суру агне златого, три си недели урали сверкающего агнца позлощённого, та ми са поле посе(я)ли. юнаци в кушере взятого. Присовокупив ко второму отрывку Вета-книгу араттов-юрцов, получим исток преданий о письменах Золотого руна священного Овна – за которым Орфей и прочие прагреческие герои судна «Арго» плавали к северным берегам Чёрного моря… Наладив отношения с дивами, что выжили в битвах и не разбрелись по лесам, юрцы Бана в течение нескольких лет снискали обожание их молодёжи: Девы дивии хвалят юрцов: те ведь их научают на поле как им уратъ, как им сеетъ, да замесить чисто тесто, чиста пита, чиста леба. Хвалят их юнаки восхваляют: стадо те пасти научили, до юрцов-то ведь стад не видали – сами дивы как стадо в лесу обитали! Однако по мере разрастания Аратты необрабатываемые участки лесостепи убывали и отношения между государством да аборигенами становились всё напряжённее. Повествуя про то, «ВС» этнокультурно разграничивает диких-дивов и арниев-ариев. Царь последних Харапин-‘Курганщик’ обитал в деревянной, а затем каменной крепости-граде и тщетно пытался погубить перерождение БОГА Коледы в Спаса-царя юрцов да собственных подданных – уничтожив при этом 9 тысяч детей-коледников, возвестивших мир о Рождестве {→ Христа-Спасителя [18, 28]}. Археологически распри невыразительны; гораздо очевиднее содействие миссионеров Аратты-«Триполья» в учреждении курганного обряда «среднестоговского» Ариана – получившего вместе с тем творение (на основе араттской «Веды словена») доиндийских гимнов «Риг-Веды» [19, с. 633-643]. В конце третьего, последнего этапа (С I-II: 3700-3200-2750 гг.) развития носителей трипольской а/к возникло несколько таких её племенных типов, которые смешались с носителями как ямной да нижнемихайловской а/к ариев, так и ямочно-гребенчатой да мариупольской а/к дивов. При этом динамика усатовского, горóдского, софиевского и близкородственных им типов – от приморской Орияны (ныне Одесщина) до подлесной Борусии (Киевщина) «Велесовой книги» – отвечает ведическим сказаниям о походе королей Сада и Чета юрцов «утъ долна земя Презморна презъ моря Гуляму, презъ земя Харапска». Захватчиков дивьих пустошей Болоховщины воодушевлял призыв Сада-короля времён тяжко-закономерной смены первичной, общинной государственности «Золотого века» Аратты – на вторичную, тоталитарную государственность рабовладельческого Шумера: « Да идеме на дивача земя: диваце да надбориме, тяхна земя да плениме, – ке ги научиме какъ са земя работи, тие на насъ роблукъ ке робуватъ!». Cлово своё король Сада сдержал. У Днепровских переправ между будущими Киевщиной и Полтавщиной возникло немало сельскохозяйственных поселений со смешанной культурой аборигенов финала неолита и пришлых сюда араттов-«трипольцев» – так или иначе, вероятно, обучавших первых земледелию и забиравших у них часть продукции... Это предвосхитило политику рабовладения эллинской Спарты, закрепостившую иноплеменных илотов на их захваченной спартанцами земле. А Бел-король, сын Сада, увёл часть араттов-болоховцев в Хараппу/Бхарату (индийский Пенджаб) – за тысячелетие до прихода туда же ариев [7, с. 124-149, 615; 9; 21, с. 62-80]. Основная литература 1. Асов А. И. Атланты, арии, славяне : История и вера. – Москва: «ФАИР-ПРЕСС», 2000. – 560 с. 2. Гладкий В. Д. Древний мир: Энциклопедический словарь. – М.: «Центрполиграф», 2001.– 975 с. 3. Даниленко В. Н. Энеолит Украины. – Киев: «Наукова думка», 1974. – 176 с. 4. Енциклопедія Трипільської цивілізації / Гол. ред. Відейко М. Ю. – К.: ТОВ «Укрполіграфмедіа», 2004. – 2 т. – 704, 712 с. 5. Кифишин А. Г. Древнее святилище Каменная Могила. Опыт дешифровки протошумерского архива XII-III тысячелетий до н. э.– К.: «Аратта», 2001.– 872 с. 6. Мифы народов мира / Ред. Токарев С. А.– М.: «Советская энциклопедия», 1991-1992. – 2 т. – 671, 719 с. 7. Наливайко С. І. Українська індоаріка. – К.: «Євшан-зілля», 2007. – 640 с. 8. Николаева Н. А., Сафронов В. А. Истоки славянской и евразийской мифологии. – М.: ГУП «Облиздат», 1999. – 312 с. 9 . Попов С. Българският Коледа във «Веда словена».– Варна: «Славена», 2010.– 300 с. 10. Ригведа / Пер. и комм. Елизаренкова Т. Я. – М.: «Наука», 1989 и 1999. – 3 т. – 768, 744, 560 с. 11. Рол Д. Генезис цивилизации. – М.: «Эксмо», 2002. – 480 с. 12. Трубачёв О. Н. Indoarica в Северном Причерноморье. – М.: «Наука», 1999. – 320 с. 13. Трубачёв О. Н. Труды по этимологии: Слово · История · Культура. – М.: «Языки славянской культуры», 2004-2005. – 2 т. – 800, 664 с. 14. Чмыхов Н. А. Истоки язычества Руси. – К.: «Лыбидь», 1990. – 384 с. 15. Шилов Ю. А. Основы славянской цивилизации. – М.: «Осознание», 2008. – 784 с. 16. Шилов Ю. О. Аратта за «Ведою словена» і пам’ятками трипільської культури та іншими науковими джерелами. – К.: «Аратта», 2010. – 118 с. 17. Шилов Ю. О. Україна у контексті світової цивілізації. – К.: «Аратта», 2012. – 220 с. 18. Шилов Ю. А. Потоп, Осирис, Спас. – Киев: «Аратта», 2013. – 46 с. 19. Шилов Ю. А. Прародина ариев: обряды, мифы, история / Второе издание. – Москва–Киев–Минск: «Русская Правда», 2013. – 816 с.; с. 765-808 – отзывы и рецензии Б. А. Рыбакова, О. Н. Трубачёва и др. на Первое издание (К.: СИНТО, 1995). 20. Шилов Ю. А. Комментарии к «Веде славян» // Веда славян / пер. с древнеболгар. Барсуков В. Г. – М.: «Амрита-Русь», 2014. – 2 кн. – Кн. 1, с. 425-443. 21. Yuri Shilov . Ancient History of Aratta – Ukraine. – New York: Amazon, 2015. – 470 p. II Тема Потопа продолжила связь древнейшего, малоазийского пласта «Веды словена» с протошумерской летописью ‘Закона Владычицы’ Шу-Нун – т. е. Каменной Могилы между Азовским морем и запорожской Хортицей. Выше показано, что изначальный контакт был установлен письменным Договором 6680 г. до н. э., который дал начало «индоевропейской общности племён» с центром в древнейшем государстве Аратта. А ведический Потоп – прорыв солёных вод Атлантики в пресноводный, постледниковый Черноморский бассейн – датируется американскими специалистами около 5500 г. до н. э. Это отвечает 5540 г. смены династий в Списке правителей Шу-Нуна – где ‘Праведные годы’ Mu-gi уступили ‘Владыке-ветру’ En- lí l {> слав. Лель и шумер. Энлиль > библейский БОГ-Творец Элохим} с эпитетом PA-íl ‘(Поднявший крыло) Преступник’, спровоцировавший Потоп [5, с. 257, 662, др.]. Связь двух названных регионов сопряжена также с верховным, в «Веде словена» и «Риг-Веде», БОГОМ-Творцом-странником Вишну – стопообразный знак VII-III тыс. до н. э. которого в нескольких текстах Шу-Нуна можно трактовать местами как ‘Море’, который в разных контекстах пиктографического письма «мог прекращаться в unug ‘водная могила’, ‘Урук’» [5, с. 63 и др.]. Вишну тоже причастен к Потопу – которым, а также землетрясением и пожаром, хотел истребить он род человеческий – обрекший было себя (подобно Енлилю) на деградацию нарушением брачного обычая вкупе с «живою-и-мёртвой водою» [20, с. 434]. Итак, тема азово-черноморского Потопа достигла даже Шумера. Более того! – в каменномогильской летописи Шу-Нун шумеролог А. Г. Кифишин предположил зачатки египетского письма, а археолог Б. Д. Михайлов обнаружил изображение «египетской богини смерти Мерит-сегер или близкий эквивалент, который всегда сопровождала солнечная ладья бога Ра», отчётливо тут представленная [24, с.109-111]. Исследования этих учёных привели антиковеда Л. И. Акимову к правомерной гипотезе, что жреческий центр КМ «мог быть центром иррадиации различных этно-культурных ветвей, ушедших затем на территории будущего Шумера, Египта, Греции, Италии». Соответственно этой гипотезе, в текстах приднепровской летописи обнаруживаются истоки исконного имени и мифоритуала нильского Осириса – правнука, внука, старшего сына Богов солнца, атмосферы, земли; брата-мужа аналог с ческую форму"м которых поверх погребенного " Богини плодородия и вод Исиды, отца Бога воскрешения Гора. Этот Ws’ỉr Усир «Текстов пирамид» [6, т. 2, с. 267] выводим из протошумерского u- si- ra ‘жрец насыпающий возливающий’, т. е. сеющий-и-поливающий “праагроном” (подобный ведическому зимледелу е заравиелю Суру с ясна Звезда сейнита и зорита на плече [20, 433; 29, с. 26-27]). В лексике Шу-Нун сему жрецу сродни ú2-še.tir ‘трава «зерно леса»’ – эпитет аратто-шумерской Богини зерна Ашнан, предтечи Исиды [5, с. 47, 692-694]. А ‘Зернá Богине семя слать’ š e. tir-a-dar сопоставимо с лат. ‘слой; поколение’ stratum, а ещё больше – с укр. страта как ‘посев(ное зерно)’ и как ‘казнь’-кара (< kára ‘сжигать; обновлять’ КМ, отвечающее «трипольско»-араттскому обычаю периодического сожжения-обновления поселений примерно через три на четвёртое трудоспособное поколение). Тут коренится разгадка ведического {затем и евангелического} сюжета об «избиении детей» арийским ‘Курганщиком’ Харапином: сим размежёвывались грешное и праведное поколение потребителей «живой-и-мёртвой воды» {коледующие дети поныне засевают-благословляют хозяев жилища посевным зерном – а угощают-поминают их, как предков, варёной кутьею} [28, с. 13; 29, с. 28-42]. Поскольку архив Каменной Могилы ХII-III тыс. до н. э. местного происхождения и Аратта неоднократно упоминается в нём начиная с VII тыс. до н. э., то влияния шли из них в Шумер и Египет V-III тыс. до н. э. – а не наоборот [ср. 4, т. I, с. 97, 337, 470-471, 522 и 5, с. 251-257, 559-562]. А. Г. Кифишин обнаружил отзвук первопричины аратто-«трипольских» влияний на вторичные цивилизации земледельцев Ближнего Востока в преданиях «Текстов пирамид» о северной стране Осек, с которой началась предыстория Египта. Судя по его лексике, ‘круглота Осек’ обладала ‘Великой чернотой’ плодородных земель, чернозёмов. Она могла быть прародиной если не части египтян, то пришлых миссионеров – существенно повлиявших на земледелие страны (ег. Осек ‘;ś(j) > śk молоть зерно; śk’, приносить урожай; śk’,.t страна пахарей = Аратта) [22, с. 36-41]. Присовокупив сюда вышеуказанную заметку Б.Д.Михайлова, получим весомое подтверждение выводам египтолога Д.Рола о древнейших изображениях кораблей и священных лилий Египта: они там не местные, а происходят из Шумера и более северного ареала, включавшего «Крым, Кавказ от Чёрного до Каспийского моря и некоторые районы (…) царства Аратты» [11, с. 297-319, 424-425]. ‘Погибшая в море’ Осек расширяет каменномогильскую тему Потопа также на истоки Эллады [5, с. 253-258; 22, с. 36-38]. Осек, как затонувшее около 5500 г. до н. э. приморье Аратты, оказывается сродни стране Богоборца-титана Атланта, сопоставимого с приозёрным Богом Атле придунайского пласта мифологем «Веды словена». Вопреки философу Платона, упомянувшему Аратту в связи с полувыдуманной Атлантидой якобы египетских преданий, историк Диодор Сицилийский совместил легенды и современные ему рассказы рыбаков про Атлантиду на берегу озера Тритон, ставшего Мраморным морем вследствие землетрясения и образования Боспорского пролива. Но этой катастрофе предшествовало, по преданиям греков, два Черноморских потопа: «в первый раз через Кианейское устье {реки Тритон, вытекавшей из озера}, а во второй раз через Геллеспонт {пролив Дарданеллы между Эгейским и Мраморным морями} устремилися воды. Говорят, что Понт {следующее, за Океаном, название Чёрного ‘ Mоря’} будучи озеру подобен, от впадающих в него рек преисполнился так, что (…) в Геллеспонт лишек излил, где затопил великую часть приморской Азии» [1, с. 98]. Н. А. Чмыхов, Д. Рол и др. исследователи выделяют – вслед за авторами шумеро-вавилонской «Поэмы о Гильгамеше» и библейской «Торы», за античными мифами да литературной традицией – один-три грандиозных Потопа. Наиболее вероятна связь их с землетрясением, что около 3100 г. до н. э. [11, с.161-201; 14, с.187-189] образовало проливы Гибралтарский и Боспорский. Но указанные Диадором потопы произошли ранее – и один, по крайнем мере, из них можно сопоставлять как с вышерассмотренным 5500/5540 г., так и с легендой Болоховщины (Киевская и соседние области) о Золотой камышине, растущей где-то на болотистом торфянике Оврут в старице Десны – который 7 тысячелетий назад перестал быть руслом ‘Быстрины’. К останоке её восходит записанное в «Истории» Геродота [IV: 51-57] предание о вытекании рек Скифии (от Тираса-Днестра до Танаиса-Дона) из «большого озера», в котором исследователи донедавна усматривали болотистую область истоков реки Припять. Теперь доисторическое прошлое сей области известно геологам под условным названием «Полесское озеро» – которое образовалось после таяния Ледника, запруженное его южными моренами. Существование сего внутреннего пресноводного моря геологически прослеживается начиная с 500-тысячелетнего прошлого. В межледниковые периоды оно расширялось, прорывались старые и возникали новые дамбы-морены. Одна из них десятки тысячелетий видоизменялась поперёк долины пра-Днепра в районе Псла и верховья Порогов. Считается, что последний прорыв сей запруды случился примерно 12 тысячелетий назад. С тех или несколько позжих времён сохранили свои названия Псёл и Кобыляки/Кобылячки в его низовьях. Языковеды полагают, что значения сих гидронимов родственны дошумерскому ‘Море познавшему’ AB- zu (> Апсу ‘Пресный океан’ как «Бездна изначального Хаоса») да Kybele – фригийской Праматери Богов, людей, коней и прочих животных [6; 27, с. 49-50]. Позднейшие прорывы этих запруд привели, по-видимому, к тем переполнениям рек и Черноморским потопам, память о которых сохранили древнегреческий историк Диодор да предания Киевщины и всей Болоховщины. Последние отразили, точнее, не сам(и) Потоп(ы 12-? и 7-тысячелетней давности) – а обезвоживание им(и) Полесского озера: «Колись від Міжгір'я, де була пристань, до Броварського бору було море. По цьому морю їхав якийсь царевич. Гуляв на кораблі та й потонув. Почувши це, цариця закляла все море, і воно перекинулось у болото. (…) І виросла на тому болоті очеретина. Але тепер її ніхто не бачить. І тоді буде море знов, як хлопець-семиліток на коні знайде в болоті очеретину – половина якої золота, а половина срібна – і вирве її». Анализируя такие предания, В. Н. Гузий предполагает некую катастрофу, которую резонно соотносит с синхронными поселениями местной трипольской а/к, а таинственный корабль – с атрибутом «египетского бога Ра». В предисловии же к его краеведческой книге историк Л. Н. Шайнюк указывает на стих из индоарийской «Атхарва-Веды», славящий ‘Всеобъемлющего Отца существ’ Вишну-Праджапати – который «знает Золотую камышину, стоящую в море». А индолог С. И. Наливайко обнаружил весьма обширные аналоги в соответствующем эпосе «Махабхарата», конкретно увязав их как с её араттами-бахликами, так и с бассейном Десны да Болоховщиной [7, с. 124-129]. Принимая все эти факты и выводы, Ю. А. Шилов усмотрел в них местную модификацию (применительно к речным переправам) ведического мифоритуала Коледы [19, с. 633]. * Вослед первоистоку мифоритуалов Осириса в протошумерской летописи Шу-Нун, и среди артефактов Дунайско-Днепровского региона обнаруживаются его раннеегипетские соответствия. Первым из них, в пределах 4500-3850 гг. до н. э., является редкостное по выразительности погребение 10, древнейшее в кургане 1/I возле хутора Дуканычи у города Комсомольск (устье Псла и Кобылячки, левобережье былых переправ в верховье порогов Днепра). Определение даты и этнокультурной принадлежности п.10 к.1/I как трипольско-среднестоговского (аратто-арийского) даны А. Б. Супруненко и мною путём сопоставления особенностей данного и окружающих памятников [25; 27]. К последним относится среднестоговское (с некоторыми вещами и подражаниями трипольской а/к) поселение Дереивка 4300-3850 гг. до н. э. на правом берегу Днепра. А по соседству с Дуканычами найден ряд подобных подкурганных святилищ и захоронений, в которых ритуальное применение ила из близлежащих водоёмов сочеталось с древнейшими в Европе стелами да гробницами (на появление которых могли повлиять вид и обряды Каменной Могилы). 6+1 пар гранитных стел периодически водружали над алтарём, затем (на Новый год?) низвергали, заменяя новой парой «умирающих-и-воскресающих Божеств» – которые сочетали в себе очертания людской ауры да «стопы Вишну» и фаллической «палицы-ваджры Индры»: ведических БОГА-Творца и его соратника Героя-змиеборца. Предыдущее да это святилища в основах курганов Цегельня и Кормилица содержали немало обломков керамики среднестоговской а/к первой половины V тыс. до н. э., немного – днепро-донецкой да ямочно-гребенчатой археологических культур, и сосуд трипольско-нижнемихайловского типа. Основное п. 6 к.1/I у Лавриковки, где была погребена женщина средних лет, содержало (2+1)+1 разновеликих статуэтки из красной глины и др. – бóльшие и малую крестообразные да с имитацией беременности. Чрево последней содержало бисер из средиземноморских кораллов, что подтвердило отношение комплекса к доусатовским (ранее 3200 г. до н. э.) памятникам приморского региона Аратты-«Триполья». Могилу сопроводили установкой и т. д. двух пар стел. Наиболее выразительная среди всех предыдущих и последующих найдена на пашне курганной группы у Карповки. Эту стелу украсили уникальной композицией крестовидных и пр. знаков, находящей аналоги среди петроглифов Каменной Могилы [ср. рис. 11 и 19]. Её композиция № 22 тоже содержит и кресты, и знак Y. Последний там дважды повторен: и над 2+1 Ŷ-видными, и рядом с обособленным нижним – над особым сочетанием с его повтором, как бы рожая его. Эта мифологема да сопровождающий крест соответствуют набору статуэток из лавриковского п. 6. Родственный ему, но выразительнейший комплекс происходит из усатовского п. 2 к. 5 у села Маяки Одесской области [рис. 18]. Тут пару детей 7-10 лет сопроводили тоже 2+1 мужскими крестообразными статуэтками, наименьшую из которых (как и в Лавриковке) обособили – и поместили под амфорку в виде рожающей женщины-коровы (что в целом отвечает краве Земунь, Праматери дедов русичей «Велесовой книги»). Мифологема усилена символом данного семейства на крышке-чаше-«голове» амфорки: 3+1 видоизменённых знака Y и Ŷ (см. выше о № 22 КМ). Такова же мифологема выражена росписью чаши из поселения Усатово [рис. 15]. Тут центр Y-образного персонажа пометили свастикой в круге, связав его «пуповиной» (см. о 22 КМ, о сосуде п. 2 и статуэтках п. 6) со второй свастикой в ()-знаке «рождения». Он, как и две иные «пуповины» без свастик, сопровождается известным W-знаком Тельца (ДажБОГ как супруг Земли-коровы «ВК») – более очевидным в № 22… В целом имеем дело с основной мифологемой «Веды словена»: Майка, ‘Матушка’ 2+1 братьев – Вишну как БОГ-Творец Мироздания, Сива как Бело-и-ЧерноБОГ Земли, Коледа как БОГ-Покровитель калиц Ариты/Аратты, – вторично непорочно зачинает и рожает Коледу как БОГА-Спаса-царя [18, 28].

11

14

16 17

15

19 мифологема Майки и трёх её сыновей (Вишну, Сивы, Коледы) среди изображений Каменной Могилы и Карповской стелы (11, 19), а также в росписи чаши из Усатово (15) и на статуэтке (16) Аратты-«Триполья», в погребениях у сёл Зеленый Гай и Маяки (17, 18), – дополненная (11, 15, 17, 18) мифологемой повторного рождения Коледы «Веды словена», который отчасти трансформируется в Индру и др. персонажей «Риг-Веды» (12-13-14, 18-17) Метаморфозы Коледы обусловило грехопадение как юрцов, так и арниев: молодёжь обоих народов нарушила брачные обычаи, ритуально дозировавшие «живую-и-мёртвую воду» – абри(т)су и (с)урину (> амрита и сома индоариев > амброзия и нектар греков), что изготавливались с добавками менструальной крови и нарконасыщаемой мочи. Заметив сей глума глуметъ у колодца-кладенеце на Дунавъ на идру-родника, Вишну-Слава решил было истребить всё человечество – и велел Сиве-Чернобогу подать златна камень златна грому дабы метнуть его в нечестивцев, обрекших люд на вымирание... Но Коледа, при поддержке Сивы-Белобога, отстоял иное наказания – отмежевав грешных от праведных, но дав всем равно спасительный шанс: да низойдёт Матушка с неба на землю и повторно родит «Третьего, младого Браху» Коледу – уже не как БОГА небесного, а как Царя земного – который, подросши, научит молодёжь праведно жить – а после, воротясь на небеса, на своё Рождество ежегодно будет нисходить к людям с инспекцией: праведников благословлять абрисой, а нечестивцев обрекать суриной… Троица БОГОВ Богородицы как порешила, так и свершила {то, что было принято затем пенджабскими Араттой и Арианом как учение «Махабхараты» про осенённого Майею Тримурти Брахмы, Вишну, Шивы/Кали; что трансформировалось потом в основу Рождества Христова и Троицы «Евангелии»}. Непорочно зачать от чаши животворящей воды да родить в некой пещере Харабска-земе (в подкурганной гробнице, по С. Попову [9]) помогала Майке посланница Юда Жива. А её сестра Юда Мора изничтожила Чёрного Харапина – злонамеренного оносительно Коледы истребителя детей-коледников. Которые пришли к сему царю арниев-ариев вместе с тремя волхвами, узревшими доставку Ангелом (от Всевышнего Вишну) пары кропильных чаш, посоха-тоеги с фаллическим основание и крестовидным навершием, Златну Книгу с ясни звезды зодиакально-годового цикла, – вручённые новорожденному царю-Спасу-БОГУ для просвещения падшего было человечества {→ крест и пр., причастие, проповеди да «Евангелия» в христианстве}. Сама си Злата Майка коса му е позлатена, та си родила млада Бога, на лику му ясну Сланце. млада Бога и Коледа: Фъ рука му Златна книга, чудну ми дете нишенлие – на Книга ясни звезди… Пу Земе му доста фала: хай ни! хай ни! БОГА са родилъ! Двойственность элементов амфорки из п. 2 отвечает в его могиле 2+2 иным сосудам у голов пары детей (Коледы → Индры, возможно). Подобный дуализм [ср. рис. 18 и 17] присутстует в серезлиевском 3200-2750 гг. до н. э. погребении 26 к. 6 у Зелёного Гая на Днепропетровщине [4, т. II, с. 285-287, 496-498]. Здесь мифологемам семейства Майки и повторного Рождества Коледы отвечают 2+1 разновозрастных ребёнка при молодой женщине со знаком «непорочного рождения из головы» её статуэтки, уложенной на модель вульвы из красной глины и пр. Между старшим ребёнком и другой, зрелой женщиной уложили ещё 6 подобных статуэток; вместе с соседствующим мужчиной эти трое могли означать родственное Майке семейство. Какое? В нём общий для обеих женщин ребёнок сопоставим с Вишну (старшим в араттской «Веде словена», тогда как аналог младшего Коледы в п. 2 примыкает к соответствию Майке), а 6 фигурок отвечают «шести сыновьям, царям издевле» Адити – которая в арийской «Риг-Веде» выступает матерью и др. не так Вишну, как его соратника Индры. Следовательно, мы имеет тут данные – дополняющие обнаруженные в курганах Кормилицы и Маяков (см. выше), – которые соответствуют вышерассмотренным сюжетам «ВС» о взаимосвязях юрцов-араттов и арниев-ариев… Этот эмпирический вывод имеет немало подобных подтверждений. Таков типологический ряд мифоритуалов трипольско-среднестоговского п.10 к.1/I у Дуканычей и раннеямного п. 3 к. 2/I у близлежащих Солонцов – за первым из которых можно указать на две, а за вторым на одну гробницу кеми-обинской а/к из курганов около Староселья Велико-Александровского района Херсонщины [рис. 12-13-14]. Специфика календарно-мифологической росписи этих гробниц 3 и 4 из Высокой Могилы сродни семантике санскритского термина ‘новолуние = время Луны’ да его составных, которые родственны трансформации Индры из Коледы: kalendu < kala + indu > Коледа → Индра, – где связь Героя-змиеборца Индры с БОГОМ-Творцом Вишну подтверждается одним из титулов последнего: ‘увенчанный Лунной короной’ Индушекхара [7, c. 218-220; 18, с. 14-19]. П.10 к.1/I устроили на пойменном мыску старицы. На дно могилы поместили носилки с телом мальчика 5-8 лет, посыпав его охрой, а к голове и ногам бросив горящие уголья – что должно было содействовать «воскрешению». Левее сердца и таза положили стреловидно-антропоморфную статуэтку да жезл, раскрашенный полосками охры. Жезлом проткнули подобие саркофага, вылепленного над покойником из болотного ила. Затем засыпали яму землёй и сверху промазали илом, на который положили человекоподобную стелу I. Со стороны ног её и покойника – к восходам летнего солнца – установили, носком кверху, стопообразную стелку II. Небольшой надмогильной насыпи предшествовала тризна: у стел археологи проследили кострище, обломки глиняного сосуда и костей домашнего быка. Возраст и пол п.10 соответствуют сюжетам о рождениях (см. статуэтку) и детских годах (покойник) Коледы да Индры (см. стелу I), а использование плодородного ила в обряде ближе к Коледе и Вишну (стела II) – которые характерны для земледельческой этнокультуры Аратты. При этом намёк жезла на росток и фаллос, да проткнутость им саркофага из плодородного ила, указуют на уподобление погребённого дитя прорастающему зерну… С одной стороны, имеем тут соответствия забутовке могил усатовской а/к смесью соломы и грязи, да – в той же области Поднестровья – скоплению захоронений ямной а/к на носилках, плотах и лодках [21, с. 354-355]. А с другой стороны, заметны соответствия обычаю египтян обмазывать мальчиков, игравших в мистериях роль Осириса, илом – из которого, добавляя (как и в Аратте) зерно, верующие лепили фаллосы и статуэтки сего Божества. Образу Осириса отвечают также [6, т. 2, с. 267-268; 24, с. 94] устройство да приречное расположение затоплявшегося половодьями п.10, – что, в общем, сопоставимо с сюжетом о спасении Исидой ящика с трупом Осириса, который Бог пустыни бросил в реку и содержимое которого позволило Исиде родить Гора (т. е. возродить Осириса). Жезл-“росток” и весь мифоритуал п.10 сопоставим не только с «фаллосом Осириса» из Египта, но также с «Золотой камышиной» всадника-семилетки Болоховщины: всё трио тут тяготеет к умирающим-и-воскресающим Божествам годовых сельхозциклов… Трипольско-среднестоговская и раннеямная принадлежность п.10 к.1/I у Дуканычей и производного от его обряда п. 3 к. 2/I у Солонцов [рис. 12-13] отвечают гипотезе В. Н. Даниленко о сложении в Поднепровье и миграции на Тибет части тохаров, порождения «этнокультурного контакта племен древнеямной культуры с племенами Триполья» [3, с. 137-138]. Открытие теперь в Каменной Могиле и в подлесной Болоховщине, на прародине араттов-бахликов Пенджаба, мифоритуалов доегипетского Осириса снимает покров «тайны Изиды» (по Е. П. Блаватской) необычайной близости «Книг мёртвых» Египта и Тибета, которая «наводит на мысль о возможности их происхождения из одного источника» [26, с. 75]. Да, мы нашли сей источник [16-20] и даже весьма углубили его [ср. 21 и 22] – обнаружением влияний аратто-арийских творцов «Веды словена» и «Риг-Веды» на «Тексты пирамид» и прочую литературу древнего Востока и античной Европы. * * Указанные влияния начались в годы Великого Потопа средины VI тыс. до н. э., охватившего Азово-Черноморский и Средиземноморский бассейны. Возникшая тогда первая государственность Аратты (чья Осек затонула) угасла в 2750-2250 гг. до н. э., на которые пришлись III-VI династии фараонов ‘Чёрной земли’ Ке-мет с их Древним царством. То государство получило название Египет в период перехода к Новому царству; дали же его ‘конные’ завоеватели гитты, внедрившие сюда в 1700-1580 гг. до н. э. также колесницы и афавитное письмо – изобретенные жрецами Каменной Могилы и её области (где, кстати, найдены соответствующие письмена, мумии и амулет-скарабей [18, с. 28-29; 21, с. 268, 308-309, 324-325; 24, с. 178-184]). В сложившихся условиях жрецы могли начать слияние культов Осириса и его защитника Тота, с одной стороны, а с другой – прагреческого Гермеса, отчасти унаследовавшего культ праславянского Коледы как Третьего сына и брата; Тот-Гермес получил титул ‘Трижды сверхвеликого’ Трисмегиста. Гитты/гиксосы возникли, очевидно, как союз смешанных потомков араттов-юрцов, диких-дивов и арниев-ариев, – заполонив в начале II тыс. до н. э. степи между ‘Конскими’ Гипанисами (арийско-эллинское название Буга и Кубани; река Ингул промеж ними дала условное название ингульской а/к, о чьих носителях мы тут говорим). Эти завоеватели Кеме-Египта считали свою мощь ‘быкоподобной’ (индоевропейское *taurus); в текстах ‘Конских’ Египта и Ханаана они именуют себя русы из страны Тарус. Они могли почитать Коледу и построить на чужбине град Киев (по О. Н. Трубачёву) – созвучный имени Хиан основателя XV династии. К тому же Помпей Трог и др. античные авторы зафиксировали легенды “скифов”-сколотов (> склавины > славяне, по Б. А. Рыбакову) о захвате стран Ближнего Востока ‘Отцом сколотов’ Сколопитом и о его столкновении с легендарным фараоном Сесострисом (< Сенусерты I-III и Себекемсафы I-III трёх предгиттских династий) [2, с. 155, 788]. А между 1580 и 1286 г. до н. э. – когда гитты, в составе прочих «народов моря», попытались вновь захватить Египет – в библейской Палестине возникло ‘Русское село’ Рус-салем, основа (по Дж. Вильсону и Л. Силенко) библейского Иерусалима. Основой крепления вторичных взаимосвязей Осириса, Коледы и пр. названных Божеств, а также последующего Христа-галилеянина (< галаты > галлы > галичане) стала Божественная хранительница Священных текстов, известная «Веде словена» как Юда Самовила – от которой пошли Сивилла греков и римлян; в античной литературе «упоминается также персидская, халдейская, египетская, палестинская С.» [6, т. 2, с. 430-431, 522; 18, с. 22, 28-30]. Предания о Сивиллах<Самувиле, тем более ‘Закон Владычицы’ между Днепром и Азовом, разъясняют откровение вавилонского историка Бероса (350-280 гг. до н. э.): древнейшие Книги находятся в Скифии. В годы его жизни в Степное Поднепровье проникло зороастрийского учения о Божественном посланнике Сраоше, коему «предстоит возвестить тайны откровения трём грядущим Спасителям человечества» [6, т. 2, с. 467; 18, с. 39-43], а «Присяга граждан Херсонеса» упоминает некий ΣΑΣΤΗΡ – который «народу сохраню и не передам на словах ничего тайного ни эллину, ни варвару». Был ли тот ’Свод божественных предписаний’ (санскритский Śā strā) связан с «Ведой словена» и священным Колендо (< Коледа > римские календы, календарь) близлежащей Байдарской долины? [7, с. 217-220; 12, с. 244, 271-272] – в любом случае все они намного предшествовали Христу и его ‘Благой вести’ грекоязычной «Евангелии». На связь двух этих явлений общечеловеческого института Спас(ительств)а указывает также чрезвычайная активность в Тавриде древнейших христиан. Не останавливаясь на миссиях в Скифии I века от Рождества Христова его апостола Андрея, первого великомученика Симеона да изгнанного из Рима епископа Климента, – достаточно вспомнить массовую миграцию галилеян-тиверцов I-II веков в низовья Буга–Прута – которые активизировали христианскую общину Тавриды из двух тысяч семей [23; 28; др.] и приблизились к болгарам-помакам, хранителям многотысячелетней «Веды» (обнаруженной исследователями в Македонии ХIХ века). А преемственность ранневизантийской базилики от таврского святилища Гурзуфского Седла (исследования Н. и В. Новиченко) соответствует церковной истории об уважительном сотрудничестве [12, с. 271-272] даже в 861 г. исконных хранителей Ведической традиции с иерархами формировавшегося тогда христианства. * * * На этом сотрудничестве и зиждется принятое Русью православное христианство [15, с. 608-613; 18, с. 29-33; 21, с. 282-287; 28]. И “выплескивать ребёнка вместе с водою” не следует ни в ту, ни в другую сторону: православный ребёнок из прошлого-то «Золотого века» общинного лада, а христианская купель – из нашенского, увы, тоталитарного лада предыдущих тысячелетий. Это словно бессмертная душа в бренном теле, подобно весне-и-зиме, как +. Вполне очевидно, что надобно нам – ныне и присно – подмороженное тело весенней душой врачевать, + над – ставить. Но прежде всего надобно нам вёсну, дитя, православие (славить Правь-‘Небеса’, по «Велесовой книге»), вселенские взаимосвязи + изучить и понять, научиться соответствовать им и себе… Основная литература 22. Кифишин А. Г. Геноструктура догреческого и древнегреческого мифа // Образ – смысл в античной культуре. – Москва: ГМИИ, 1990. – С. 9-63. 23. Крисаченко В. С. Україна на сторінках Святого письма та витяги з першоджерел, що завсідчують процес поширення християнства на теренах України від апостола Андрія до князя Володимира. – Київ: «Наук. думка», 2000. 24. Михайлов Б. Д. Каменная Могила и её окрестности. – Запорожье: «Дикое Поле», 2008. – 256 с. 25. Супруненко О. Б. Кургани мiж сс. Дуканичi та Солонцi на Нижньому Пслi. – Київ–Полтава: Вид-во ПП «Гротеск» i ВЦ «Археологiя», 2006. – 128 с. 26. Тибетская книга мёртвых / Ком. Кази Дава-Самдуп и Эванс-Вентц. – М.: «ФАИР-ПРЕСС»,1999. – 336 с. 27. Шилов Ю. А. Курганные древности окрестностей Комсомольска. – К.–Комс.: «Аратта», 2007. – 72 с. 28. Шилов Ю. А. СПАС: Коледа и Христос. – К.: «Аратта», 2011. – 30 с. 29. Шилов Ю. А. ПРА-Пращуры: Сказания первых славян. – М.–К.–Мн.: «Русская Правда», 2016. – 160 с. 30. Ursulescu N., Dergacev V., Shilov Y. Cucuteni–Trypillia : а Great Civilization of Old Europe // Catalogue. – Rome–Vatican, 2008. – 278 р. [Ч2] Гипотеза Карнауховых более логично объясняет механизм оледенений через опреснение Лед.океана и ныркок Гольфстрима.

|