| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

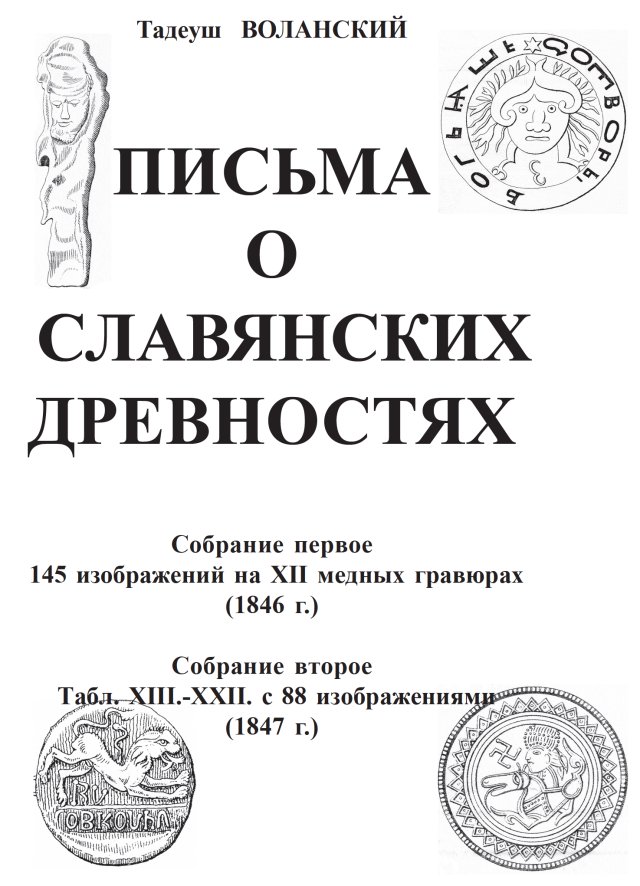

Тадеуш Воланский Письма о славянских древностях

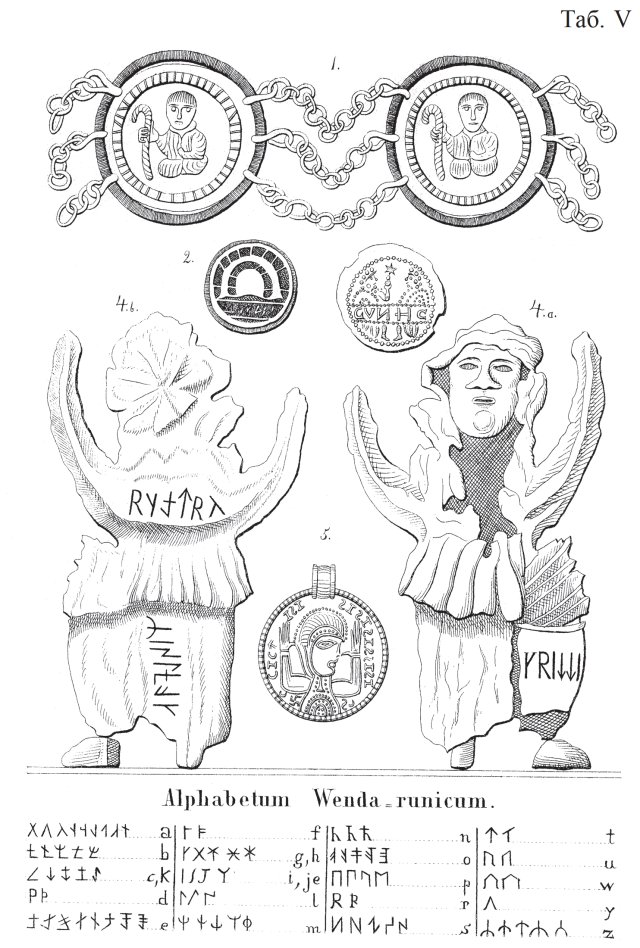

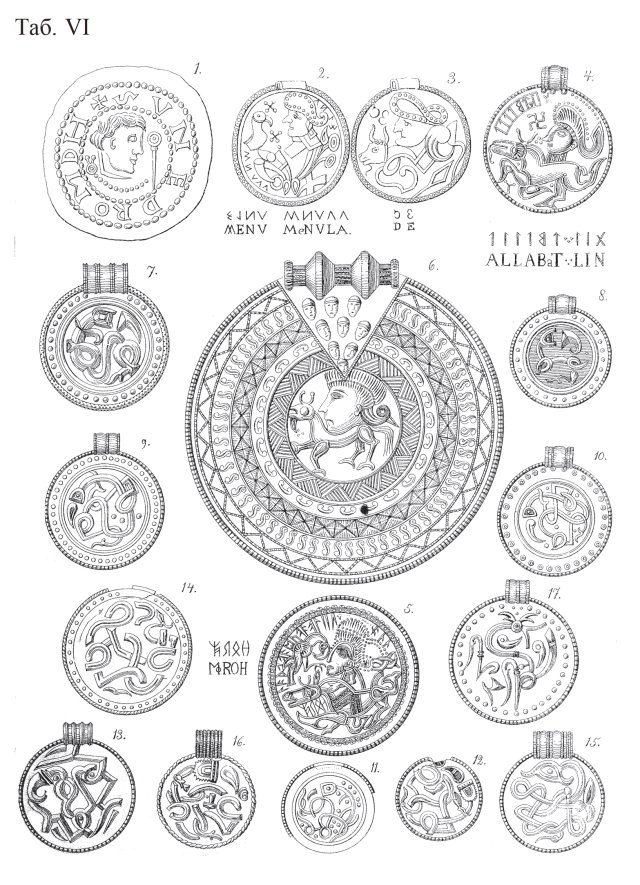

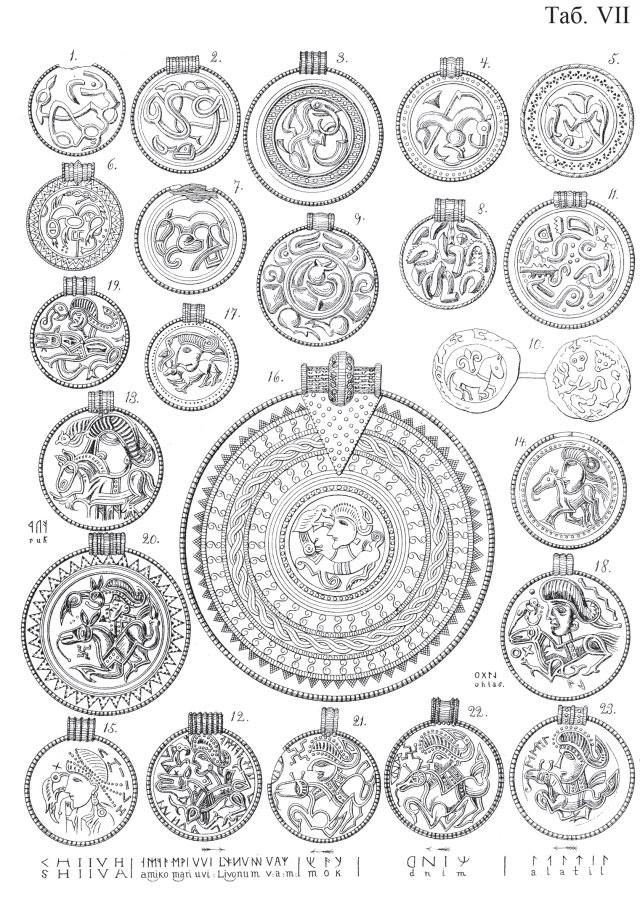

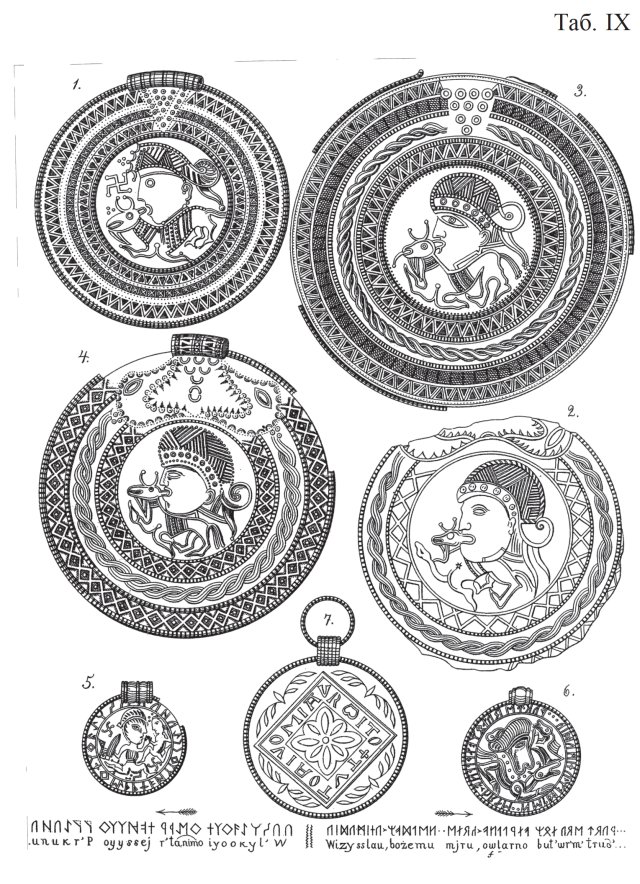

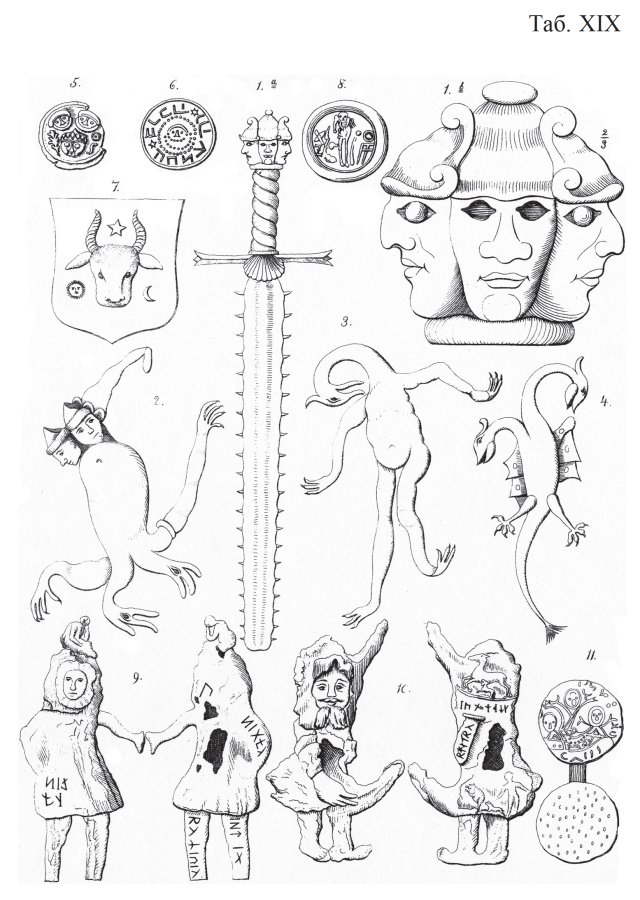

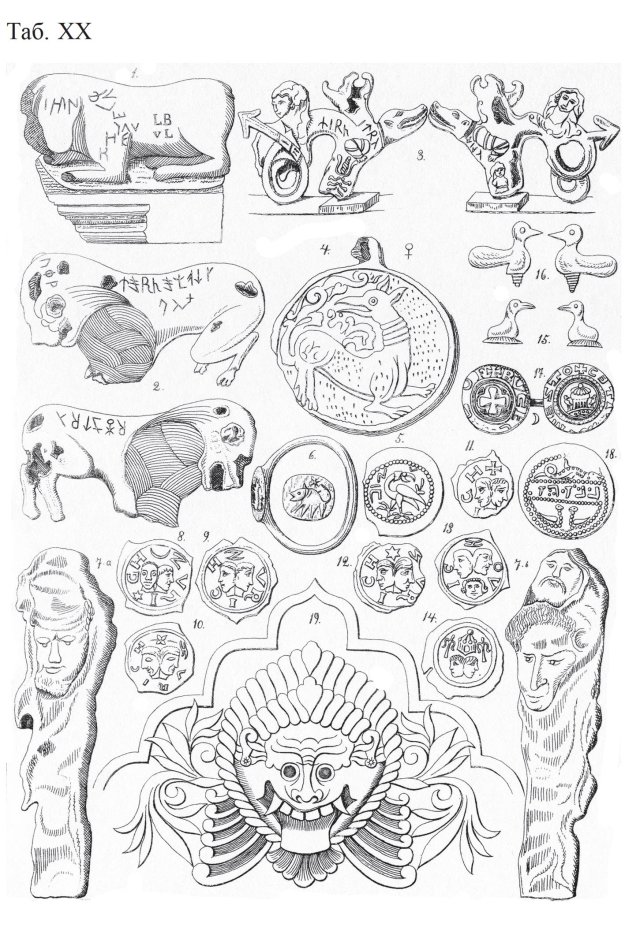

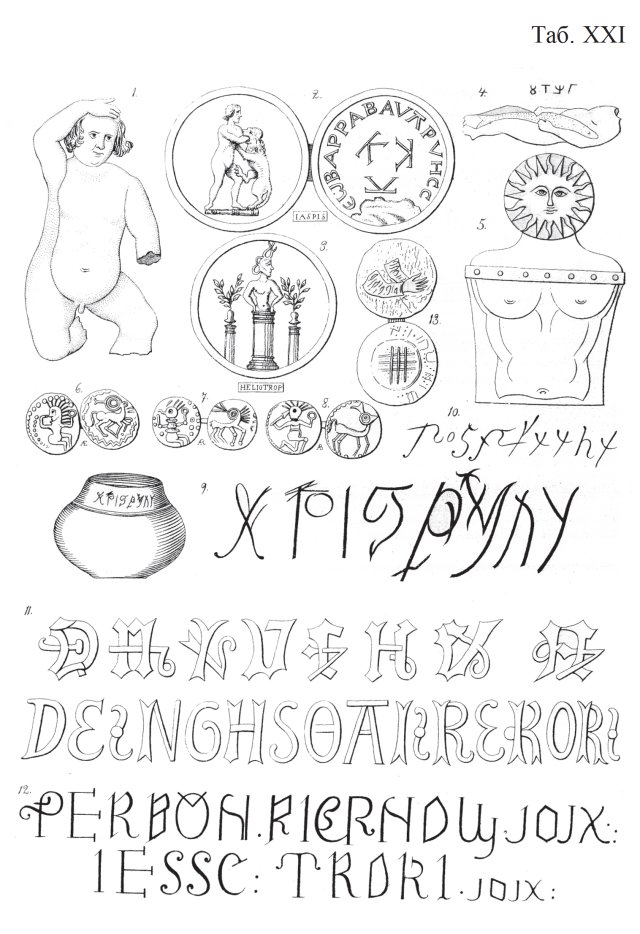

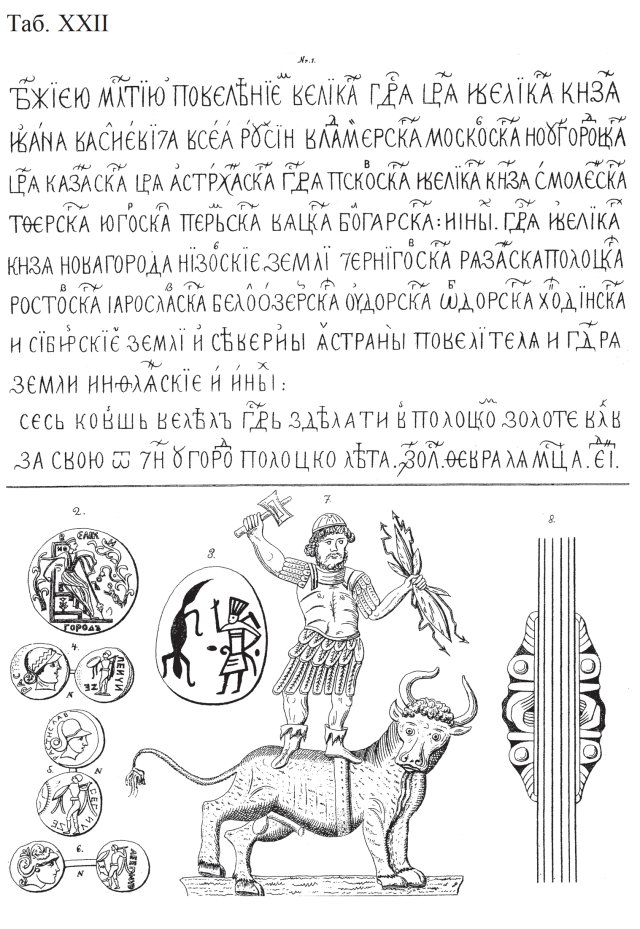

ГНЕЗНО Типография Эрнста Гюнтера 1846 Цена: 1 рейхсталер 20 серебряных грошей «Потаённое» «АПИ» Санкт-Петербург 2010 ББК 63.3 (2) В67 В67 «ПИСЬМА О СЛАВЯНСКИХ ДРЕВНОСТЯХ»/ Т Воланский. - СПб.:Потаённое. СПб.: АПИ, 2010. - 160 с. ISBN 9785941581368 Под редакцией О.М.Гусева и Р.Л.Перина Книга издана за счёт средств Наталии Гаттас в память рода: Бабкиных, Вержбицких, Савёлло, Твардиевич Вы держите в руках запрещённую книгу! Не пугайтесь: все книги Воланского в 1853 году были внесены в папский «Индекс запрещённых книг» и приговорены к сожжению. К нашему счастью папская инквизиция не всё смогла сжечь. Тадеуш (Фаддей) Воланский (польск. Tadeusz Wolanski ; 17 октября 1785 - 16 февраля 1865) - польский археолог и коллекционер, славянофил, филолог, автор гипотезы о славянском происхождении этрусков и других древних цивилизаций. Книга была издана автором на собственные средства в двух частях. Первая часть, содержащая 5 писем с приложением 145 иллюстраций на 12 гравюрах, вышла в 1846 году в Гнезно, древнейшем городе Польского королевства. Вторая часть, составленная из 7 писем и содержащая 88 иллюстраций на 10 гравюрах, вышла там же, в 1847 году. В письмах автор описал монеты, амулеты и другие предметы, найденные автором в своих экспедициях по славянским землям, а также изображения древних предметов, полученные от единомышленников. На многих из этих предметов имеются письменные знаки, которые автор определил, как славянские, сами предметы автор отнёс к дохристианскому периоду славянской истории и культуры... ББК 63.3 (2) ISBN 9785941581368 © «Потаённое» ©«АПИ» © Перевод. Бобровская Е. А. От издателей Вы держите в руках запрещённую книгу! Не пугайтесь: все книги Воланского в 1853 году были внесены в папский «Индекс запрещённых книг» и приговорены к сожжению. К нашему счастью папская инквизиция не всё смогла сжечь. Нам как издателям приятно выпустить книгу с такой судьбой после её полуторавекового забвения. Инквизиции давно нет. На её совести сотни, если не тысячи бесследно сгинувших авторов и их трудов. Впервые русский читатель услышал имя Воланского благодаря книге историка-патриота Егора Ивановича Классена, доктора философии и магистра изящных наук, входившего в комиссию по коронации Николая I. В своём капитальном труде «Древнейшая история Славян и Славяно-Руссов до рюриковского времени» (1854) Е.И Классен включил в качестве приложения два выпуска труда Воланского «Описание памятников, объясняющих Славяно-Русскую историю». Предшественником и Воланского, и Классена можно считать Мавро Орбини, книга которого «Историография початия имене славы и разширения народа славянского и их царей и владетелей под многими именами и со многими Царствиями, Королевствами и Провинциями», была издана в Санкт- Петербурге в 1722 году (переиздано в 2010 г. издательством «Белые аль- вы»). В этой книге Орбини пишет следующее: «Славянский народ озлоблял оружием своим чуть ли не все народы во Вселенной; разорил Персиду: владел Азиею, и Африкою, бился с египтянами и с великим Александром; покорил себе Грецию, Македонию, Иллирическую землю; завладел Маравиею, Шеленскою землею, Чешскою, Польскою, и берегами моря Балтийского, прошёл во Италию, где многое время воевал против римлян. Иногда побеждён бывал, иногда биючися в сражении, великим смерто- побитием римлянам отмщевал; иногда же биючися в сражении, равен был. Наконец, покорив под себя державство Римское, завладел многими их провинциями, разорил Рим, учиняя данниками цесарей римских, чего во всём свете иной народ не чинивал...». Но разве официальные «историки» смогут признать такую мощь за славянским народом?! А ведь эту книгу писал не славянин. Орбини был Архимандритом Рагужским в сицилийском городе Рагузе. Его книга тоже попала в список запрещённых Ватиканом. И в наши дни у государств есть списки «запрещённых книг», и их при изъятии тоже приговаривают к «уничтожению» - часто эти книги имеют отношение к политике. Но разве можно отделить исторические концепции и гипотезы от политики? Нельзя, конечно. Именно по этой причине традиционная наука труды и Воланского, и Орбини, и Классена до сих пор не признаёт. Ведь всё, что касается величия Русского народа и Славянства, сразу объявляется «ненаучным». Эта книга по нашей просьбе была найдена в Нью-йоркской библиотеке, другом нашей редакции Наталией Гаттас, за что ей особая благодарность. Любители истории получают настоящий подарок, который должен вдохновить современных исследователей на новые научные и творческие подвиги во славу Великой Истории Славянства. Благодарим Сергея Сергеевича Робатеня за организацию перевода книги. Олег ГУСЕВ Роман ПЕРИН О книге Ф. Воланского «Письма о славянских древностях» Этого события, перевода на русский язык, книга ждала долгих полтора века, с тех пор, как её автор выпустил польское и немецкое издания. Самое первое письмо было адресовано «Уважаемой Петербургской академии». Похоже, что Воланскому не удалось заинтересовать обнаруженными им фактами древнейшей славянской истории академиков, которые проигнорировали послание. Книга была издана автором на собственные средства в двух частях. Первая часть, содержащая 5 писем с приложением 145 иллюстраций на 12 гравюрах, вышла в 1846 году в Гнезно, древнейшем городе Польского королевства. Вторая часть, составленная из 7 писем и содержащая 88 иллюстраций на 10 гравюрах, вышла там же, в 1847 году. В письмах автор описал монеты, амулеты и другие предметы, найденные автором в своих экспедициях по славянским землям, а также изображения древних предметов, полученные от единомышленников. На многих из этих предметов имеются письменные знаки, которые автор определил, как славянские, сами предметы автор отнес к дохристианскому периоду славянской истории и культуры. Имя Фаддея Воланского часто встречается в трудах первой половины XIX века, у исследователей русской и славянской истории, на его богатейшую коллекцию старинных предметов, амулетов, монет, содержащих славянские надписи, ссылались историки школы Н.С. Тихонравова. Затем отношение к Воланскому изменилось, и завеса академического молчания покрыла его богатейшие материалы по славянской истории, письменности и культуре дохристианского периода, сделав их неизвестными публике более чем на столетие. Возможно, это проявление непознанных нами законов духовного развития, заставляющих нас забывать то, что было хорошо известно предкам, чтобы впоследствии вспоминать когда-то забытое и удивляться мудрости тех, кто создавал и сохранял славянскую культуру на протяжении многих тысячелетий её драматического развития. Но так же следует учитывать конкретные мотивы тех общественных слоев, которые определяют содержание учебников по славянской истории и культуре с учетом своих собственных сословных интересов. Замечательный израильский историк, профессор Тель-авивского университета Шломо Занд в переведенной на главные европейские языки книге «Кто и как изобрел еврейский народ»1 показал на богатейшем фактологическом материале, как менялись на протяжении одного только XX века концепции происхождения и исторических прав «вечного народа», как аккуратно забывались и вычеркивались из школьного обихода исторические идеи теоретиков сионизма 30-х годов, неудобные теоретикам сионизма в 50-е годы XX века. Оказывается, по Занду, у профессиональных создателей учебников истории нет никаких препятствий морального - этического плана для искажения, сокрытия и даже выдумывания исторических обстоятельств, если это востребовано политиками современного государства. Надо думать, что- то подобное имеет место в истории славянских народов. Вот что сообщает Александр Семёнович Иванченко, изучавший рукопись воспоминаний Егора Классена в Русском музее Сан-Франциско. «Когда труд Ф.Воланского в 1847 году вышел в свет в Варшаве2, католический примас Польши, входившей в состав Российской империи, обратился в святейший Синод России с просьбой испросить разрешение у императора Николая I применить к Воланскому аутодафе на костре из его книги. Тот, однако, Николай I, которого все наши писатели привыкли изображать невежественным Палкиным, затребовал, тем не менее, сначала книгу Воланско- го и вызвал из Москвы для её экспертизы Классена. Простой случайностью это быть не могло. Вероятно, Николай I знал, что наша дохристианская письменность Классену известна. Потом император приказал «взять потребное количество оной книги под крепкое хранение, остальные же, дабы не наносить вред духовенству, сжечь, к Воланскому же прикомандировать воинскую команду для содействия ему в его экспедициях по сбиранию тех накаменных надписей и впредь и охранения его персоны от возможных злоключений». Так распорядился Николай Палкин. Классену же велел опубликовать в своём сочинении такие таблицы из книги Воланского, которые бы не вызвали недовольство Русской православной церкви, что Классен и сделал со всей предусмотрительностью. Но недовольство со стороны церкви всё равно вызвал великое, как теперь раздражает наших ученых историков одно упоминание его имени.3 Обратим внимание на ключевые слова «вред духовенству», взятые Классеном из прямой речи императора. Этот фактор действует на протяжении тысяч лет, пока существует духовенство, которое само определяет, что ему вредно - инакомыслие, которым наполнены книги, написанные другими буквами, созданными в другом духовном мироощущении. Неважно, что это мироощущение принадлежало собственным предкам. Политический заказ существует всегда, и всегда найдутся энтузиасты - исполнители, которые способны забыть собственных родителей, а не только пращуров. Поэтому неугодные книги становятся нечитаемыми вследствие многочисленных реформ языка, проводимых правящими идеологами, и горят уже много сотен лет. Древние, бесценные для мировой культуры статуи взрываются даже в XXI веке, надписи соскребаются или исчезают в таинственных «частных коллекциях». Возможно, и коллекция Воланского тоже где-то хранится или таится, чтобы быть обнаруженной, выкопанной из пепла в далеком будущем, как выкапывал свои находки сам Воланский и его единомышленники. Эта книга относится к таким находкам. Она никогда не издавалась на русском языке, поэтому необходимы некоторые пояснения. В русской традиции имя автора Фаддей Воланский является принятым в его эпоху результатом русификации иностранных имен для российских читателей. В немецком издании книги автор именует себя Тадеушем фон Волан Волански, оставаясь при этом славянским историком и патриотом. Как видно, в его время немецкое или русское по форме имя было просто данью дипломатическому обычаю и не означало автоматической принадлежности носителя к конкретному народу. Дворянская частичка «фон», в подлиннике передаваемая одной буквой v . означает, что наш Фаддей происходит из поселения Волан, об этом же говорит его польское имя Воланский. Вполне возможно, что эти метаморфозы имён в Европе как частное проявление глобальных идеологических реформ начались задолго до эпохи Воланского, и сама немецкая частичка происходит от славянского предлога «в», прямо указывающего читателю, где живёт Фаддей. Поскольку книга представляет собой слегка обработанный автором сборник отдельных писем, написанных в разное время разным адресатам, то иллюстрации, на которые ссылается автор, живут отдельной жизнью на своих листах, размещённые довольно хаотично по отношению к последовательности текстового описания. Имеются изображения, на которые напрасно искать описания в тексте. Возможно, Воланский, как энтузиаст, стучавший во все двери с целью привлечь общественное внимание к славянской письменной истории дохристианского периода, пользовался своим альбомом иллюстраций (гравюрами на медных досках) по разнообразным поводам, не описанным в рамках этой книги. Некоторые утверждения Воланского, очевидные для него и его собеседника, покажутся современному читателю довольно легковесными или мало обоснованными. Сам он понимал, что без ошибок в его толкованиях полустертых знаков не обошлось, но при этом осознавал себя первопроходцем, увидевшим русские смыслы в никем из современников не читаемых сочетаниях непонятных письмен на древних предметах, собранных в разных, не всегда доступных исследователю, коллекциях. Переводчик Бобровская Екатерина Анатольевна приложила много усилий для того, чтобы довольно тяжеловесный немецкий текст начала XIX века воспринимался современным читателем без дискомфорта, но с сохранением авторского стиля и аромата эпохи. Благодарим за материальную поддержку перевода книги Бобкова Сергея Вячеславича. Административное сопровождение переводу оказывал Татур Вадим Юрьевич. С пожеланием читателю открыть для себя глубину собственного культурного наследия Сергей Робатень, редактор перевода 1 Занд Ш. Кто и как изобрел еврейский народ/ Шломо Занд; [пер. с ивр. М.Урицко- го]. - М.: Эксмо, 2010. - 544 с. - (Подлинная история). ISBN 9785699395989 2 Памятники письменности славян до Рождества Христова, собранные и объясненные Фадеем Воданским. Три выпуска этой работы Воланского опубликованы Классеном в собственном переводе с комментариями в кн.: Егор Классен. Новые материалы для древнейшей истории славян вообще и Славянов - Руссов до рюриковского времени в особенности с легким очерком истории руссов до Рождества Христова. Выпуски 13. 1854 - 1861. - М.: Белые альвы, 1999. - 320с., ил. 3 Иванченко А.С. Путями великого россиянина. Роман - исследование. Редактор и издатель Гусев О.М. СПб, - 2006.-с.7071 4 Биография 5

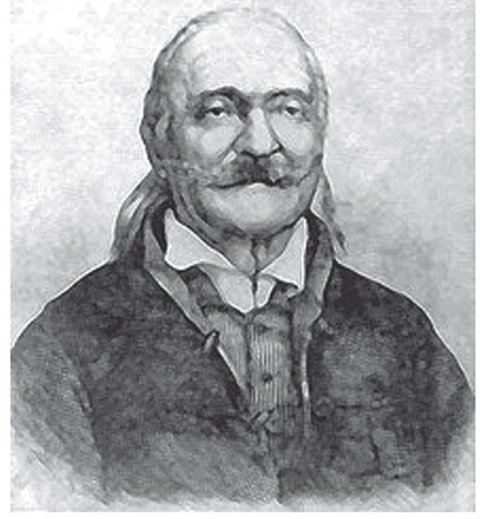

6 Tadeusz Wolanski ; 17 октября 1785 - 16 февраля 1865) - польский археолог и коллекционер, а славянофил, филолог, автор гипотезы о славянском происхождении этрусков и других древних цивилизаций. 7 Тадеуш Воланский родился в Шавлях (на Жмуди), в семье Яна Воланского, надворного советника короля Станислава Августа. 8 В качестве офицера наполеоновской армии Тадеуш Воланский участвовал в кампании 1812 года и стал кавалером ордена Почётного легиона. После женитьбы Воланский поселился в Великой Польше в селении Рыбитвы под Пакошьцы. В это время польский археолог начинает изучать славянские и скандинавские руны, кельтские монеты, этрусские саркофаги и древние памятники Северной Африки. Результаты своих исследований учёный изложил в хорошо иллюстрированных работах на польском и немецком языках. 9 Воланский занимался коллекционированием монет и медалей (в том числе греческих и римских). В коллекции Воланского были бронзовая фигурка Осириса и фаянсовая фигурка ушебти. Обе они были обнаружены при раскопках возле Балтийского моря и датированы VII - IV веками до н. э. По мнению Воланского, эти фигурки являются свидетельством торговых связей между Древним Египтом и славянскими землями. В настоящее время обе фигурки хранятся в Ягеллонском университете. 10 Также Т.Воланский был известен огромной библиотекой, судьба книг из которой в настоящее время неизвестна. 11 Т.Воланский умер 16 февраля 1865 года в селении Рыньск (ныне Куявско- Поморское воеводство). 12 Воланский считал, что сумел расшифровать большинство надписей на этрусском языке, в том числе и памятник вблизи Креччио. При своей дешифровке этрусского он опирался на славянские языки, считая этрусскую цивилизацию родственной славянским. 13 «Воланский также считал славянскими надписи многих других древних цивилизаций. Он писал: 14 Учёные претыкались на эти памятники и напрасно трудились до нашего времени разбором их надписей по алфавитам греческому и латинскому, и видя неприложимость таковых, напрасно искали ключа в еврейском языке, потому что таинственный этот ключ ко всем неразгаданным надписям находится только в славянском первобытном языке. Как далеко простиралось в древние времена жительство славян в Африке, пусть докажут славянские надписи на камнях Нумидии, Карфагена и Египта. Разве в Италии, Индии и Персии - даже в Египте - нет славянских памятников?. Разве древние книги Зороастры, разве развалины Вавилона, памятники Дария, остатки Парса- града (Персеполис) покрытые клинописью, не содержат надписей, понятным славянам? Англичане, французы и немцы смотрят на это, « jak koziol na wode ». Мы, Славяне, сможем довести эти исследования до конца, только в том случае, если дети и внуки наши захотят пойти по нашим следам!». (http:// riiM'ikipedia.org/wiki/BojavcKiiii#). 15 Расшифровки Воланского не получили поддержки научного сообщества того времени. 16 Книги Воланского в 1853 году были внесены в папский «Индекс запрещённых книг» и приговорены к сожжению. 17 «Индекс запрещённых книг, index librorum prohibitorum —список, реестр, указатель книг, запрещенных католической церковью. Впервые появился в 1559 году по приказу папы Павла IV (12951559) и просуществовал до 1966 года. За это время вышло 32 издания этого списка. 18 Запрещение книги означает, что без особого на то разрешения её нельзя издавать, читать, хранить, продавать, переводить на другой язык, ни каким- либо другим образом сообщать её содержание другим. ... Любой, читающий запрещённую книгу, совершает серьёзный грех, даже если он прочтёт только один абзац. ... Владелец запрещённой книги, узнав о её запрещении, обязан уничтожить её или отдать тому, кто имеет разрешение читать запрещённые книги, или по крайней мере отдать её на хранение до получения разрешения читать её» канон 1398, «Канонический кодекс», 1917». ( http://chronology.org.ru ).

Письма о славянских древностях

Собранные мною материалы по отечественной истории, а именно, монеты и памятники всех славянских народов, я намеревался в своё время систематизировать, критически осветить и, будучи благодарным сыном, возложить к алтарю моих отцов. Между тем, я прихожу к убеждению, что отведенного мне земного срока не хватит, а сила мысли слишком ослаблена долгими годами служения обществу мечом и пером, чтобы успешно освоить столь обширное поле деятельности. Дабы перед лицом надвигающейся старости и возможного скорого ухода из сего бренного мира мои кропотливо собранные записи не были утрачены для потомства, я решился отдельные их части передать более молодым людям и научным сообществам, с тем, чтобы они могли их использовать на своё усмотрение. Благодаря публикации моих писем, направленных им, я надеюсь предотвратить их возможную утрату, поскольку они написаны в бурное время, и отчасти могут не достичь места своего назначения, а отчасти могут быть оттеснены на задний план более важными событиями и преданы полному забвению. Пусть исследователи старины поправят меня там, где я был неправ, поскольку тот, кто, подобно мне, ступил на столь тёмную и окутанную тысячелетним туманом дорогу без проводника, мог и должен был ошибаться. Замок Рыбитвы под Пакошьцы В Великом Герцогстве Позен1, 15 августа 1844 года. Тадеуш фон Волан Воланский Письма о славянских древностях Оглавление Письма собрания первого 19 Уважаемой Российской Императорской Академии наук Санкт Петербурга, от 12 января 1844 года 20 Господину Теодору фон Нарбуту, от 17 января 1844 года 21 Тому же, от 28 января 1844 года 22 Уважаемому Датскому Королевскому обществу по изучению истории северных народов в Копенгагене, от 3 мая 1844 года 23 Уважаемому Богемскому Королевскому научному обществу в Праге, от 12 июня 1845 года Пояснения к изображениям

Письмо первое

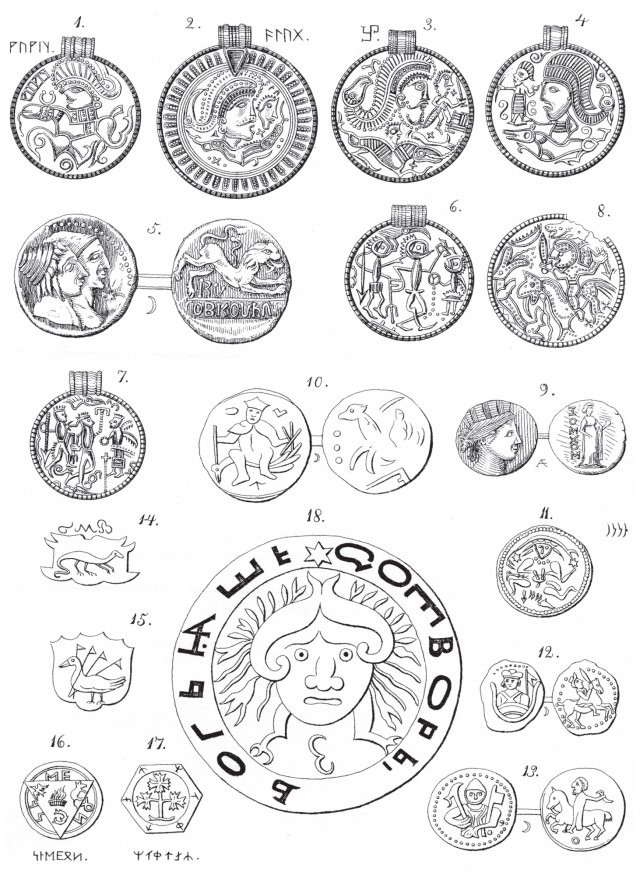

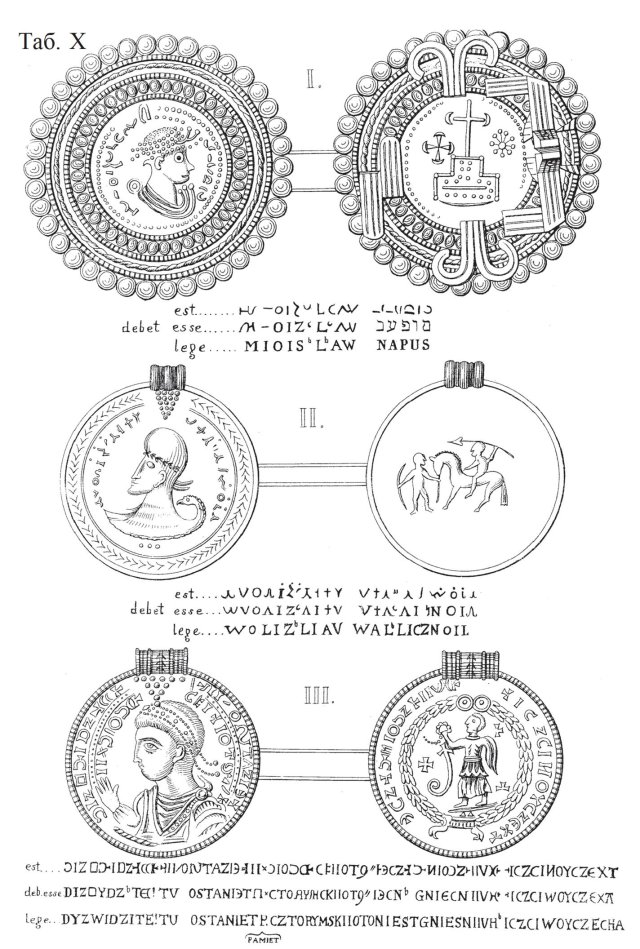

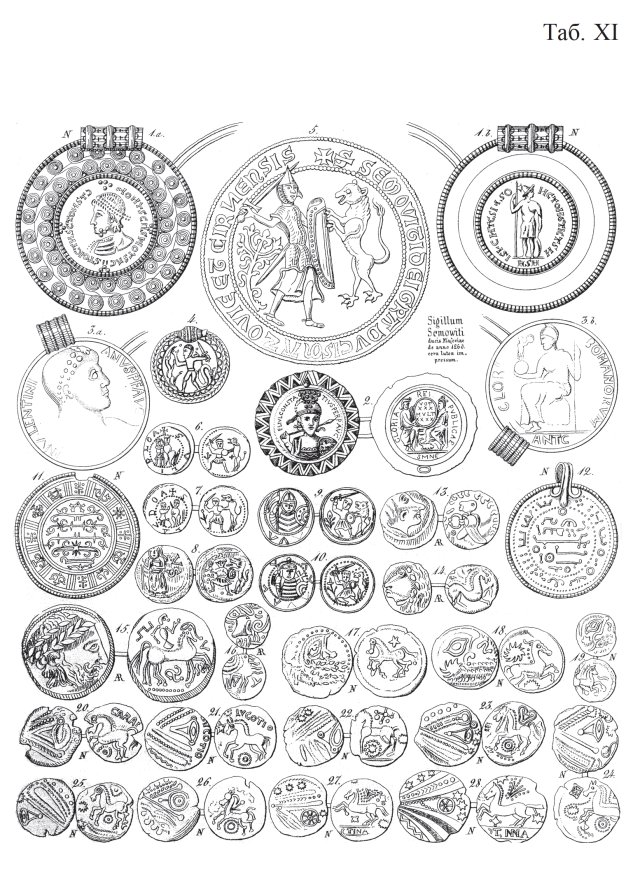

Дожив до седых волос за изучением славянской истории, я всегда сомневался в утверждениях всех, даже российских знатоков старины о том, что российская нумизматика ведёт свое начало от Владимира Великого, в то время как я находил монеты языческих времен VIII и IX веков у чехов и ляхов. Я считаю невероятным, чтобы одно из могущественнейших и известнейших славянских племен этой культурной ветви отставало бы от других племён и довольствовалось бы натуральным обменом или чужими монетами. Исходя из этой предпосылки, я неустанно продолжал заниматься исследованиями и счастлив найти, наконец, подтверждение моим идеям. Я готов представить уважаемой Академии несколько золотых и серебряных монет, восходящих ко временам Рюрика, которые занимают, если не в торговле между различными народами, то в истории нумизматики высокую ступень в качестве памятных монет или медалей. Поскольку монеты восточных, равно как и европейских народов носят слишком определенный характер, дабы я мог надеяться на проникновение туда заблудших или неизвестных русских элементов, то я направил свой взор исключительно на загадочные золотые брактеаты, зачастую встречающиеся на севере и получившие название варварских, которые без какой-либо проверки приписываются кельтским народам. Там я нашел то, чего желал, а именно: РЮРИК, между 862 и 879 годами. Табл. 1 № 1 1. Золотой брактеат, изображенный под № 51 на гравюре V1, и обнаруженный около 18 лет назад директором датского Королевского нумизматического кабинета в Копенгагене, господином Томсеном, - золотой амулет, каковой до сих пор не получил толкования. Слева изображена голова всадника с широкой шлемообразной диадемой на лбу. Краткая надпись, сделанная привычными нордическими рунами, использовавшимися также литовцами и всеми прибалтийскими славянами, очень четко передает имя РЮРИК. Изображение всадника у русских, которое перешло также в литовский герб, а после обращения русских в восточное христианство превратилось в изображение Святого Георгия, восходит к изображению всадника со щитом времен византийских императоров Аркадия, Льва, Анастасия, Зенона и других, о чем свидетельствуют золотые монеты последних. Даже на многих старинных русских серебряных копеечных монетах уже долгое время спустя после крещения Руси мы видим привычного всадника с поднятым мечом без змея, который появился лишь позднее рядом с изображениями Святого Георгия. ОЛЕГ, 879 - 913 годы. Табл. I. № 2 2. Золотой брактеат Томсена, там же под № 56. - Над лежащим драконом, символизирующим поверженного врага, витает голова Олега, изображенная справа в профиль со шлемообразной диадемой и русскими усами, которые не встречаются на изображениях греков или римлян, а характерны по сию пору лишь для славян. Перед ним изображен портрет молодого князя ИГОРЯ с княжеской шлемообразной диадемой, регентом коего он был. Четыре руны передают, вне всякого сомнения, имя: Olych (Олег). Табл. I. № 3 3. Золотой брактеат, там же под № 54. - Изображение головы того же Олега с усами, шлемообразной диадемой и сходными чертами лица, держащего в протянутой над драконом руке портрет русского бога войны - в подражание римлянам, изображавшим богиню победы. Рядом с ним витает голова поменьше - портрет Игоря в короне. Вместо имени здесь указано только русское обозначение: Царь. ный рост, без крыльев, но с пальмовой ветвью и венком. Две буквы S - C , которые, на первый взгляд, являются, ничего не обозначающим подражанием римскому Senatus - consulto , на мой взгляд, рядом с изображением бога победы имеют определенный смысл и могут быть прочитаны как Слава Царству в подражание византийскому: Gloria Imperii . ОЛЬГА, регентша своего сына Святослава, с 945 года. 5 3 . Серебряная медаль, выставленная как неизвестная варварская монета в Королевском музее в Берлине. Аверс. Бюст княгини Ольги, рядом с ней изображен бюст молодого Святослава в легкой мальчишеской шапочке. Реверс. Русский лев, встречающийся также на старинных монетах Плескова (Пскова), над его спиной изображена взвившаяся вверх змея * ’ . Подпись [ RVSOBKOLhA ] я легко расшифровываю как Русская Княгиня Ольга. СВЯТОСЛАВ, 945 - 972 годы. Две следующие памятные монеты я приписываю ас- леднику Игоря, поскольку они явно лучшего качества, но, вместе с тем, восходят ко временам язычества. Изображение напоминает о событии, произошедшем на 50 - 60 лет ранее: о гибели Олега от укуса ядовитой змеи и о его жертвенности. Таб.1.№ 6 6. Золотой брактеат Томсена под № 59. Памятная монета, посвященная победам и жертвам, принесенным Олегом. Олег в сопровождении молодого Игоря, приносит левой рукой жертвенный дар русской фортуне, держа в правой руке опущенный трезубчатый скипетр, в то время как богиня рассыпает у его ног деньги; над головой князя изображен парящий орел. По свидетельству Карамзина, трезубец был изображен на монете времен Ярослава, которую он видел в коллекции графа Мусина-Пушкина. Две представленные монеты дают объяснение такой форме русского скипетра. Таб.1.№7 7. Золотой брактеат, там же под № 58, посвященный гибели Олега. Князь, сопровождаемый Игорем или кем- то из бояр, держит в правой руке опущенный трезубец, а левой собирается в качестве дара возложить на голову богини победы украшение. Над ним парит орел, перед ним вертикально в землю воткнут меч, второй меч лежит на земле, оба они, видимо, являются трофеями, отвоеванными у врага и принесенными в жертву богине. Перед князем парит скипетр Lituus , напоминающий Caduceus ; сзади змея жалит его в пятку, возможно, как знак предсказания старца. Трудно точно сказать, что обозначают шесть не связанных между собой рунических знака: LU - OL - VO . Поскольку на литовских золотых брактеатах, посвященных богу Курху, латинские аббревиатуры надписи руническими знаками K . O . M . ( Kurchoni , optimo , maximo ) являлись подражаниями римскому I . O . M . Jovi , optimo , maximo , можно с некоторой долей определенности прочесть эту надпись, состоящую из трех частей Lu - Ol - vo , как Lustratio Olhi votiferi (искупительная жертва Олега, приносящего дары). Здесь наглядно изображена гибель Олега от укуса змеи, ужалившей его в ногу, несмотря на то, что кое-кто все же сомневается в правдоподобности этого события, о чём с присущей ему серьёзностью и достоверностью свидетельствует Нестор. Тем не менее, данный вопрос вызывает сомнения, и кое-кто считает сие сказание подражанием одной исландской саге. Несмотря на то, что известны случаи, когда из-за укуса ядовитой змеи люди лишались жизни, в чём нет ничего сверхъестественного, и подобное могло также произойти с князем, при этом не учитывается тот факт, что исландцы могли, в свою очередь, заимствовать сказание из русской истории, ибо вся северная мифология, включая мифы об Одине, берёт своё начало в России. ВЛАДИМИР I. рождён в 980 г., крещён в 988 г., умер в 1015 г. Табл. I. № 8 8. Золотой брактеат, согл. Томсену4 табл. III, п. 45, содержит изображение Святого Георгия с мечом и копьём, борющегося с драконом; над его головой - образ парящего животного, являющегося, вероятно, украшением шлема. Два креста, расположенные под конём, символизируют христианство. Поскольку с достаточной уверенностью можно предположить, что золотые брактеаты были распространены и после оттонской эпохи, и учитывая символы христианства, принадлежность сего наглядного образца всё же нельзя приписать правителю, жившему позднее либо ранее данного периода времени. Возможно, он принадлежал княгине Ольге, которая уже в 955 году приняла крещение в Цареграде; данный амулет являлся, по всей видимости, символом её христианских помыслов. Обрамление амулета полностью совпадает с предыдущими. В связи с этим, я полагаю, что привел достойные доказательства в пользу славяно-русской нумизматики. Кроме того, если мы рассмотрим памятники, носившие русские имена, возникшие во времена Римской империи на славянских территориях и сохранившиеся по сей день, то они восходят ко временам Рождества Христова; а именно, мечети, которые согласно Геродоту и Страбону, стояли на реке Москве, и уже в самые древние времена были известны грекам и персам во времена правления царя Ксеркса. В те времена самые знатные и родовитые представители всех народов древнего мира зачастую налаживали дружеские отношения с греками и римлянами, их можно было увидеть на встречах, как в качестве военных союзников, так и в качестве лиц, наделённых почётными чинами и званиями. Монеты и памятники, высеченные из камня, должны были напоминать о них потомкам. Позволю себе показать это на некоторых примерах. а. Норды. Северные народы, состоявшие на службе Древнего Рима, именовались « Septentrioni ». Одному из них Марк Аврелий велел установить мраморный памятник со следующей надписью: Marcus AURELius AUGustus , LIBero AGILIO SEPTERIONI , PANTOMIMO SUI TEMPORIS PRIMO , SACERDOTI SYNNODI APOLLINIS , & c . Взято из: Caroli Patini numismata familiarum roman . pag . 198. б. Датчане. Они получили прозвище Cimbri . У Вергилия встречается C . Annius Cimber . Среди убийц Цезаря был также датчанин по имени Atilius Cimber . Патин в издании Светония 1706 года даёт его изображение на монете с его именем на стр. 56. Аверс. Голова бородатого человека; перед ней - вознесённый меч или клинок. Реверс. Жезл Меркурия, скрещённый со змеей; над ними - шлем свободы. Надпись по окружности: ATILIVS CIMBER . (Светоний называет его Tillius Cimber , в то время как Аппиан именует его так же, как на этой монете, Atilius .) в. Испанцы. Консул Фабий, испанец по происхождению, указывает сие имя на своих монетах, называя себя Lucius Fabius , Luci filius , Hispanus . г. Галлы. Консул Ассиний именует себя на монетах C . Asinius Gallus ; Меммий - также, равно как и Август Монетарий: Lupercus Caninius Gallus III. vir . Надписи этих галлов на камне (у Патина - famil . rom . стр. 169,178) также содержат наименование племени: Gallus . д. Италики. Консул Силий Италик. На его монетах мы находим прозвище: Italicus . То же встречаем у Тацита. (История III. 65). е. Германцы. Наименование племен Germanus , Germanicus нередко встречается на каменных памятниках и монетах. ж. Карпатские племена, т. е. славянские племена, селившиеся у подножия Карпат (позднее именовавшиеся хорватами, а ныне кроатами). У Патина на стр. 208, 209 мы находим несколько надписей: L . SILIUS CARPUS . - M . CARPUS и пр. з. Этруски. Наименование их племени также указывалось, например, у Патина на стр. 273. L . TARQVIUTO L . F . POM . ETRUSCO &. и. Паннонцы. Надпись на надгробии в районе Спалато на прежних славянских территориях, упомянутая в Венских ежегодных литературных сборниках (XII. B , стр. 23), гласит: FLAVIUS PANNONIUS MAXENTIAM CONJUGEM DULCISSIMAM SEPULIVIT . к. Болгары. Уже в средневековых источниках мы находим у меро- вингов монету с надписью Leo Bulgarus. ( Le Blanc, p. 78 n. 22. Maders Beitrage, T. III. p. 3, 41.) л. Поляки, в старинных источниках именуются также - буланы, бола- ны или поланы. В книгах Ezechiel Spannheim T. II. p. 592 и Morelli Specimen universae &c. p.163. Tab . XVI . мы находим Болануса на монетах Смирны и Патраса; по Мионнету - также на монетах семьи Веттиа. Этот Веттиус Бо- ланус - у Тацита в Жизнеописании Агриколы, главы VIII. и XVI. В его Истории, том II, главы 65, 97, а также в Анналах XV. 3 упомянут как Vittelius - знаменитый воин и герой. На славянских землях при Виндониссе, ныне Вин- диш, заселенных, как на то указывает наименование, вендами, мы находим надгробный памятник поляку, служившему в XI. Римском легионе, с надписью: Lucio VEGNATIO POLono , MAXIMO DOMino , FORcissimi CORde MILiti LEG . XI . C . P . F . GVSSORIVS ANN . XLVIII. STIPendior XX. HOC SEPVLCRVM EREXIT. (Antiquites d’Avenches, de Culm, et d’autres lieux de la Suisse, par Schmidt, 1760. pag. 93.) м. Мазуры, или мазовшане. Писателями времён правления Тиберия упоминается правовед по имени Sabinius Masurius . Табл.Ш. №10,11. н. Литовцы. Они указывают наименование своего племени Litavici как в исторических источниках, так и на монетах. Цезарь упоминает в «Записках о галльской войне» отважного литовца LITAVICUS , монеты коего у нас также имеются. Одна из них изображена в книге: Bouteroue , recherches curieuses de monoyes , Paris , 1666, pag . 48. Табл. III . № 12. Эта монета является наиболее примечательной из-за литовского всадника с луком в руках и колчаном на спине - вид оружия, встречавшийся лишь у литовцев, славян и других скифских племен, в то время как он не был распространен у греков, римлян и других народов, сражавшихся с мечом и щитом. После такого введения, содержащего наглядные примеры, которых можно привести еще множество * , не требуется дальнейших разъяснений по поводу того, что и московиты (мосхи), состоявшие на службе у греков и римлян, бережно хранили наименование своего племени как народа. Так мы находим не только в идиллиях известного греческого поэта Мос- хуса из Сиракуз, но и в Венских литературных ежегодниках ( B . XII., стр. 28) находим надпись, сделанную московитом, который, видимо, оправился после тяжелого заболевания, посвященную Эскулапу и Сало в Аквилегии, на границе с тогдашними славянскими землями: AESCVLAPIO ET HYGIAE AVG . SACR. C. STATIVS MOSCHVS Duum VIR AQUIL. DEC. COLL. FABR. V. S. L. M. В Анналах Тацита ( IV . 43) мы находим упоминание о Vulcatius Moschus . B книге Ezechiel Spannheim ( T . II . стр. 24) показана монета из Смирны, которая содержит надпись МОУХОУ MOVXOY (мосхус, сын мосха) по обычаю, принятому у русских до сих пор, добавлять к собственному имени ещё и имя отца, например, Иван Иванович. Хранящуюся в Королевской Нумизматической коллекции в Берлине медную монету я имею честь здесь представить5: Аверс. Изображение головы, облаченной в русскую меховую шапку, в правый профиль. Реверс. Фигура женщины в полный рост, в длинном кафтане до пола, держащей в левой руке глобус? Богиня или служительница культа? Надпись: MOyxOy . * ) Завершая свой доклад в надежде, что он понравится уважаемой Академии и мне будет позволено представить ей новые сообщения подобного рода, я остаюсь в совершеннейшем к Вам почтении. Т. ф. Воланский 24 Ныне Быдгош, Польша - прим. переводчика ** Мономаха - прим. переводчика 1 Воланский ссылается на альбом гравюр Томсена, подробнее об этих гравюрах говорится во втором письме. - Прим. ред. 2 Вероятно, табл.1.№.4. - Прим. ред. 3 Вероятно, табл.1.№.5. - Прим. ред. * ) Падающий рычащий лев и змея над ним, очевидно, символизируют гибель мужественного Олега от укуса змеи. - Прим. авт. 4 Воланский ссылается на альбом гравюр Томсена. - Прим. ред. 25 Дополнительным доказательством того, что иностранцы, состоявшие на службе у Рима, всегда добавляли к своему имени наименование своего народа, служат 26 приведенные ниже примеры такого рода: 27 o. Геты, славянский народ. Luisus Geta , командир преторианцев при Цезаре (Анналы Тацита XI. 31,33. XII. 42). Славянин, именуемый Гетом, встречается также в Истории Тацита (II. 72). M . Септимиус Гета был произведен в звание римского всадника; он был дедом будущего императора Гета, отец коего Север был возведен на трон при поддержке славянских провинций Иллирия и Паннония. 28 п. Таврийцы. Statilius Taurus , проконсул при Клавдии, известный своим богатством, был обвинен легатом Таври и погиб. ( Tacit . Ann . XII. 59. XIV. 46). Antonins Taurus , трибун перторианцев, при Оттоне. (Тацит. История I. 20). 29 p. Индийцы. Julius Indus , предводитель войска при Цезаре. (Tac. Ann. III. 42). 30 с. Азиаты. Valerius Asiaticus , вольноотпущенный раб Виттелия, произведенный им позднее в чин всадника, позднее получивший звания легионера и консула и, наконец, принятый в Eidam . (Тацит. История I. 59. II. 57. 94. Ann. XI. 1). 31 т. Африканцы. Domitius Afer , претор, известный своим красноречием. (Tac. Ann. IV7. 52. XIV7. 19. - Julius Africanus; Tacit. Ann. VI. 7). 32 у. Венеты. Paulus Venenis , центурион при Нероне ( Tac . Ann . XV7. 50). 33 ф. Швейцарцы, именовались у римлян из-за своего расселения в Альпах Alpini или Montani . Julius Alpini , князь гельветов. (Тацит. История. I. 68). - Alpinus Montanus , префект когорты при Вителлии.( Тацит. История. III. 35). 34 х. Латины, выходцы из Лации, Pandus Latinius , пропретор в Мезии при Тиберии ( Tac . Ann . II. 66). 35 5 Вероятно, Таб.1.№9. - Прим.ред. 36 * ) Древнейший народ Москов (Мосхов), многочисленные представители которого сражались в войске Ксеркса и который в течение некоторого времени платил дань персам, во времена Геродота селился по берегам Черного моря, пока не переселился со временем в северные земли на территории современной Москвы. Одна из ветвей Тавра именовалась по названию Мосхских гор; очевидно, река Москва, равно как и основанная на его берегах столица, ведут свое название от народа москов. Поскольку по Шафа- рику город Московион упоминался еще у древних географов, мнение о том, что «Москва была основана только в 1147 году», видимо, должно подвергнуться серьёзному анализу. 37 Господину Теодору ф. Нарбуту, издателю древней истории литовского народа, в Шавры, Самогития 38 Бромберг, 17 января 1844 г. 39 Почитаю за честь передать Вам с представившейся оказией в Литву дружеский и коллегиальный привет одного знатока старины - другому, поскольку я, подобно Вам, уже на протяжении тридцати лет посвятил себя изучению славянской старины, вклад в которую Литвы благодаря многовековому слиянию обоих народов является весьма существенным. 40 Не смею останавливаться на описании моих прежних исследований и их успеха, моих собраний и их направления; предпочел бы посвятить сие послание предметам, кои могли бы представлять для Вас живейший интерес, а посему сразу же перейду к Вашей Истории литовского народа - замечательному произведению, коим Вы обогатили отечественную литературу. Замечания, которые я намерен Вам здесь изложить, касаются пока лишь иллюстраций к Вашему труду, а не его исторического содержания. 41 Табл. I. № 11 Солид, изображенный на Вашей табл. III под № 42 13, был также именован брактеатом. В издании д-ра Кёне из Берлина: Журнал по истории монет, печатей и гербов, второго года выпуска, табл. XI. № 13 мы находим изображение той же монеты, которая, однако, искажена, что может быть связано с нечеткой печатью издания, посему я привожу здесь более правильный рисунок. Бог-громовержец, восседающий на облаке, подобно Юпитеру, оседлавшему орла, бьет в барабан; над коронованной головой нависло звездное небо, расколотое на одном конце и напоминающее Млечный путь. Молния, изображенная в виде стрелы, низвергается на землю, по бокам ее - несколько па43 лиц. 44 Можно было бы предположить, что это Перкунас, который по народным поверьям, восседая или скача верхом на облаках, бьет в барабан, однако это не так, потому что между его ногами читаются четыре знака, которые я считаю буквами, из коих складывается имя IESSE . Схожие письменные знаки я видел также на брактеате, посвященном божеству Zywie (Живе - Солнцу). 45 Табл. V. № 2 Вы возразите мне: Перкунас идентичен Jessa 1 а 46 именно: ясный, светящийся, но я не могу с этим согласиться. 47 В двух огромных статуях в полный рост, найденных около 20 лет назад в Варшаве и находящихся в моей коллекции, в этих изваяниях из песчаника, высотой семь футов (четыре с половиной локтя) * со славянскими надписями, изрекающими угрозу богов врагам * , образ Перкунаса отличается от образа Йессу. Первый, с короной на голове и облаченный в плащ со множеством складок, держит в правой руке двузубчатую палицу с огненной молнией; другой, напротив, изображен с обнаженной головой и почти голым, с плащом, свисающим с левого плеча и прикрывающим нижнюю часть тела, он поднимает руку ввысь. К сожалению, у этой скульптуры отсутствует кисть, и нам неизвестно, что он держал в руке. Одинаковый рост обеих найденных рядом друг с другом статуй и одинаковая форма табличек с надписями, а также равномерно нанесенное письмо убеждают нас в том, что обе они вышли из-под одного резца и стояли в одном храме. Таким образом, это были два разных божества, по крайней мере, в том смысле, что у римлян также существовала разница между Jupiter fulgurator (громовержец Юпитер - Перкунас) и Jupiter ultor (Юпитер мститель - Йессу). 48 Табл. I. № 12. На своей табл. III. № 16 Вы поместили изобра49 Табл I № 13 жение маленькой монеты, найденной в Литве. Я до50 бавляю здесь к ней под Лит. Б. рисунок родственной монеты, также найденной при раскопках в Литве, и думаю, что обе они принадлежат одному из близких 51 предков Ягелло. 52 Табл. I. № 14. Печать на табл. IV. № 20. изображает, по моему 53 мнению, ласку или горностая, поскольку ящерица, за каковую Вы ее принимаете, имеет, подобно крокодилу, неповоротливую шею, а ее передние лапы расположены ближе к голове, и ее хвост не соответствует этим изгибам. Возможно, что печать с изображением ласки ( Lasica ) принадлежала раньше семье Ласицки? Три буквы вверху: G . M . B . обозначают имена трех волхвов: Каспар, Мельхиор и Валтасар. 54 Табл. I. № 15. Между тем, печать № 26 вызывает особый инте55 рес. На ней изображен гусь, проходящий между несколькими воткнутыми в землю флажками. Он напоминает о коне-оракуле Световита из Арконы, где благословенный конь проходил между копьями, крестообразно вонзенными в землю, и, в зависимости от того, ступал ли он с правого или левого копыта, в наиважнейших делах народа принимались решения за или против. Возможно, гусь померанского божества Радегаста, с которым на челе тот был изображен и коего мы находим на его жертвенных чашах, был также отнесен к оракулам. А почему собственно жрецы культа Радегаста должны были в украшении своих храмов по изобретательности уступать другим шарлатанам? 56 Другая печать на сей гравюре2, обозначенная № 31, содержит в своей надписи по окружности, состоящей из трех частей, имя ее владельца: Симеон, SI - ME - ON . 57 На печати № 32 я читаю надпись3, сделанную руническими знаками: MATTEZ , что означает Матиас или Матфей на самогитском или латышском языках. 58 Теперь рассмотрим Ваш изображенный на № 27 сотвор4 - редкое явление! 59 Бумага с этим водяным знаком, должно быть, изготовлена до обращения Ягелло и всех литовцев в христианство, т. е. до 1386 года; а поскольку описание такой бумаги встречается лишь в XVI веке, то она должна была храниться где-то со времени своего изготовления до момента использования около 200 лет. Ибо после христианизации обновление изображений божеств было запрещено. Это является доказательством того, что Литва или Reussenland (Русь - прим. переводчика) находилась на высокой ступени культурного развития, поскольку там существовали бумажные мельницы за60 долго до того, как в остальной Европе была изобретена никуда не годная бумага, ибо о папирусах египтян или римлян, состоявшим из совершенно иной массы, здесь не может быть речи. 61 Что же касается божества Сотвора, то я не могу согласиться с Вашим мнением, будто он идентичен литовскому богу звезд Звайгстиксу (звезда, по-литовски Zwaigsda , по-польски Gwaizda ). Звайгстикс, изображенный среди божеств Прильвитца Машем и Вогом на стр. 88, кои представляют их с длинной солидной бородой и с факелом в правой руке, не имеет даже отдаленного сходства с Вашим Сотвором и сравним разве что с Ураном, богом звездного неба у древних. Богуш, Ласицкий и другие, на авторитет которых Вы ссылаетесь, здесь ничего не решают. Мнение сих мужей о том, что Со- твор является символом солнца, жизни и мирового духа, а, следовательно, состоит в родственных отношениях с мудрыми и благотворительными богами, могло устоять до тех пор, пока Вы нам не явили изображение этого божества, имеющего рога и когти. Сотвор, на старославянском наречии синоним имени Potwor , монстра, является богом ада с рогами и птичьими когтями, встречающимся у индусов под именем Deumo , демон, каким мы его видим у Хендорфа в Theatrum history . P 2 pag. 104, у Мюнстера в Cosmographie, lib. 5, cap. 77 и у Trogillo Arnkiel, Heidnische Altertumer, Hamburg 1703. Th. I. pag. 82. * 62 Свергните его под мою ответственность со славянского Олимпа в Тартарары, там он будет чувствовать себя вольготнее! 63 Табл.11, №1. О знамени Видевута, изображённом на Вашей 64 VI гравюре, мне необходимо поговорить подробнее. Вы совершенно правы в том, что осуждаете метод Фойгта, который оклеветал сей достопочтенный памятник. Это, воистину, наипростейший способ поставить себя простым росчерком пера выше кропотливой работы мысли, хотя бы и за счет собственной истории, которая должна быть дорога каждому патриоту! В схожее заблуждение впадал не один из наших более молодых авторов, кои изначально отвергают наши отечественные традиции ляхов ( Lechen ) и лешеков ( Leszeks ), поляков ( Polak ) и кра- кусов ( Krakus ), Ванды и Попела, именуя их сказками, несмотря на то, что их монеты, надгробия, надписи и народные песни взывают к нам из развалин былых времен! * * 65 Но я не понимаю, где Вы взяли изображение прусского знамени, которое отличается от всех прочих известных нам? Вы обходите подобные воп66 росы молчанием со ссылкой на прусских историографов; лишь о надписи Вы говорите, что взяли её из имеющейся у Вас рукописи. Послушайте, что мне известно об этом знамени: 67 Епископ Кристиан был первым, кто изобразил сей флаг, отвоеванный Тевтонским орденом у языческих пруссов. Симон Грунау, владевший полным собранием сочинений Кристиана и использовавший его, копировал сие изображение в своей хронике, а именно, в единственном источнике, написанном им собственноручно. Все прочие экземпляры Хроники Кристиана, копированные позднее более или менее умелыми переписчиками, чаще всего неполные в зависимости от того, насколько переписчик умел рисовать или вообще считал необходимым передать рисунок; посему в отдельных экземплярах они отсутствуют, а передаются только надписи, характер коих уже в первой копии утратил частично свою оригинальность. Самое точное подражание чужой и полностью неизвестной манере письма является для неумелых рук нелегкой задачей. В использованном мною экземпляре Хроники Грунау (собственность городской библиотеки Данцига * ) я нахожу примечание о том, что переписчик пропустил все то, что ему неинтересно: «Сие не было для меня полезным, посему опускаю и т. п .» В связи с этим в рукописи отсутствуют целые трактаты, равно как изображения знамени, хотя надпись на нем передана достаточно точно. Я привожу сии обстоятельства лишь затем, дабы доказать, что многочисленные списки с оригинала Грунау не всегда полны. Лукас Давид имел в своем распоряжении, по-видимому, лишь фрагмент Хроники епископа Кристиана, отчего и среди представленных в библиотеке Кенигсберга * * материалов Лукаса Давида был найден лишь один лист из них. Кроме того, он не располагал оригиналом манускрипта Грунау, который мог существовать лишь в одном экземпляре. Посему он и передал лишь очень искаженное изображение надписи на флаге, не изобразив сам флаг. 68 Каспар Хеннебергер должен был держать в руках оригинал рукописи Грунау, поскольку он повторяет в своем описании Пруссии, 1585. in Quarto , ad pag . 22. изображение прусского знамени. Сто лет спустя Харткнох в своем труде «Старая и новая Пруссия», стр. 226. обновил это изображение, опустив надпись. Догадку о том, что рисунок Харткноха представляет собой копию изображения из труда Хеннебергера, подтверждает его композиция, в которой отдельные элементы, как то расположение пальцев на изображениях божеств, совпадают с изданным за 100 лет дотоле изображением Хеннебергера. Нескрываемая Харткнохом неприязнь к Грунау, каковая зиждется на его нетерпимости к монашеству, подвигла его на то, чтобы отказать сему уважаемому старцу в правдоподобии. 69 Табл. IV. Я привожу Вам изображение знамени из труда Хенне70 бергера, содержащее искаженную надпись и сделанное по неточным копиям трудов Грунау и Лукаса Давида, с приложением литовско-латинского алфавита, который даст Вам ключ к решению сей загадки. Читаю сию напись: « Diewaj warda amen : Zmogumi Prussoz . Zupan Utenes ». В переводе: «Во имя богов, аминь. С мужами Пруссии Великий князь Утенес». В имени Utenes средние буквы « tene » слиты в монограмму. Следовательно, это изображение знамени не Видевута, а Великого герцога Литовского Утениса, правившего как раз в то время, когда Орден пошёл своим первым походом на Пруссию. 71 Табл. II. № 1 Откуда Вы взяли свой рисунок, отличный от всех про72 чих изображений? Составить его только лишь из описаний Вы не могли, ибо образы божеств, включая их одеяния, совпадают с теми, которые изображены у Хеннебергера. Вместе с тем, Вы вложили в руку Пиколло череп, Перкунаса - молнию и камень, а Потримпа - серп. Атрибуты сии, хоть и присущи им, однако, не упоминаются в прусских хрониках, посвящённых этому знамени. К гербовому щиту Видевута Вы добавили флаг и алебарду, коих нет у Хеннебергера и Харткноха. Должно быть, Вы располагали неизвестным, по крайней мере, доселе рисунком, что подтверждается тремя буквами над головами божеств, каковые нигде более не встречаются. * 73 Следовательно, изображенный Вами флаг является не известным доселе знаменем Видевута, приписываемым мною Великому князю Утенису, а, скорее, более ранним, послужившим упомянутому князю образцом. Ибо надпись, исполненная вендско-литовскими руническими знаками, по моему предположению, содержит имя короля: Wojewetis или Wodejwetas . Возможно, это название взято из другого источника и помещено на флаг, т. е. это и есть неизвестная надпись, каковая находилась на гербовом щите Видевута? 74 Будьте столь любезны, дать мне разъяснения по данному немаловажному предмету. 75 На Вашей IX. гравюре Вы даете бармский алфавит народа, проживающего на крайнем Севере, и отмечаете на странице 166 его древность: по исландским сагам IX и X веков скандинавские пираты совершали набеги на берега сего народа. Думаю, что сага сия указывает на то, что под Biarmeland может подразумеваться только наша Эрмландия (Вармия) на южном побережье Балтийского моря, часто подвергавшаяся нашествиям скандинавских 76 пиратов и викингов ( Joms - Wikinger ). 77 Табл. II. № 2. В третьем томе на странице 567 Вы помести78 ли изображение некоторых старинных русских письмен, вырезанных по дереву, заимствованных господином государственным советником Френом у одного арабского писателя X века по имени Недима. Я нахожу в них немалое [Табл. II. № 4. Табл. II. № 3] сходство с письменностью африканских сараци- нов, алфавит коих, заимствованный из Prodromo coptico Атанасия Кирхера, стр. 199, я здесь присовокупляю вместе с дюжиной слов того же наречия из Kirchers Oedipo aegyptiaco T . 1, pag . 377. 79 Позвольте мне теперь перейти к описанию рисунков нескольких языческих литовских древностей, сохранившихся с давних времён на известных северных брактеатах, или золотых амулетах5, большую часть из которых мне посчастливилось разгадать. Упомянутые золотые подвески, найденные в большом количестве при раскопках на скандинавской земле, в течение полутораста лет являли собой предмет исследований знатоков старины, поскольку ни одно из этих изделий не было в достаточной степени объяснено. Их значительное число, хранящееся в Датской Королевской коллекции, видимо, возникло из-за того, что Вальдемар I, король Дании, забрал сокровища при разрушении языческих храмов балтов и славян, среди коих, помимо других ценностей, было большое количество золотых монет, принесенных в дар богам славянскими королями и князьями. * 80 Насколько мне известно, впервые обратили на них внимание Томас Бар- толинус ( Bartholinus ) в книге Antiq . Dan. &c. и Бирхерод (Bircherod) в Specimen rei monetariae Danorum. Hafn . 1701. Год спустя Трогилло Арнкиль ( Arnkiel ) привёл многие из сих раритетов в третьей части своего труда на стр. 144. Впоследствии Зум ( Suhm ) представил в своём объемном труде Beskrivelse over Danske Mynter , 1791 на двух первых гравюрах изображения 30 из этих золотых брактеатов, хранящихся в Королевской коллекции. Наконец, около 18 лет тому назад господин Томсен ( Thomsen ), советник датского королевского престола и директор Королевских музеев, подготовил издание всех загадочных и интересных золотых амулетов, хранящихся не только в возглавляемом им Королевском нумизматическом кабинете, но и во всех известных ему музеях и частных коллекциях. Сия важная работа продвинулась до восьмой гравюры с 77 изображениями, которую он раздал своим друзьям среди исследователей старины. Между тем, он предпринял путешествие в Стокгольм, где обнаружил большое количество экземпляров подобного рода, превосходящее числом известные ему экспонаты вдвое, что повлекло необ81 ходимость изменить последовательность, то бишь переделать уже напечатанные гравюры, что и собирается осуществить в свое время Датское Королевское общество любителей северных древностей. Некоторые из этих предметов изображены в Nordisk Tidskrift for Oldkyndigbed & c ., а также в Annaler for Nordisk Tidskrift for Oldkyndigbed & c . 82 Я убедился в том, что за редким исключением большинство сих исключительно важных памятников происходит из Польши, России, Литвы и от остзейских славян. Среди них есть медали Мечислава I, Болеслава Храброго ( Chrobry ), Немышля и Унислава из Богемии, Мойслава из Хорватии, русских царей Рюрика, Олега, Игоря и пр. и, наконец, большое количество амулетов, посвящённых богам. 83 Три из них, имеющие важное значение для Польши и заимствованные с гравюр Томсена под № 62, 63 и 65, я представил публике в моем труде «Древние памятники польского народа» * * . 84 Один непосвящённый сомневается в журнале Biblioteka warszawska , pro October 1843, в существовании этих предметов по той ничтожной причине, что я привёл их не под теми же номерами, под которыми они зарегистрированы в Датском Королевском музее, т. е. обвиняет меня в выдумке! Неужели тот, кто выдумал столь необычные предметы, носящие печать средневековья на челе, не смог бы выдумать ради обмана публики цифры? Сочинитель той статьи, должно быть, никогда не слышал о нордических золотых бракте- атах и амулетах, которые давно уже известны исследователям старины и являются предметом живейшего научного интереса! * ** Моей маленькой заслугой в этом является обычное многолетнее терпение, с которым я непрерывно работал над разгадкой загадочных явлений, пока мне не удалось пролить на них луч света сквозь столетнюю ночную тьму, окутавшую их! 85 А теперь позволю себе остановиться на описаниях приведённых здесь изображений под литерами C . D . E . F . G . H . I . K . и L . 86 Табл. III. № 1 С. Большой золотой брактеат, 1 ? дюйм в диамет87 ре. Бюст Пиколло с короной на челе, в левый профиль, перед ним поднимается жертвенный дым. Как известно, богу ада в жертву приносилась зажжённая сальная лампа. Фон напоминает скелет, на котором можно различить довольно отчётливо ребра и кости. Латинская надпись, перемежающаяся с вендско-литовскими руническими знаками, гласит: Affumigem Pikollio Ellychnio , что в переводе означает: я окуриваю Пиколло фитилем от лампы. 88 Табл. II. № 5 D . Золотой брактеат, немногим более одного дюй89 ма в диаметре с петелькой. Голова огромного бога моря 90 Гардойтиса, в шлеме, заступника рыбаков и мореплавателей, в левый профиль; под ним - рыба (дельфин или кит?), перед ним - натянутый парус и голова мореплавателя, дабы подчеркнуть огромные размеры головы божества. Начальная буква его имени обозначена как G. 91 Этот предмет, равно как и предыдущий под литерой С, я заимствовал из труда Трогилло Арнкиля, 1702, часть III., стр. 144. Он был найден в XVII веке на острове Фюнен, а предыдущий в то же время - на острове Зееланд, оба они были переданы Датскому монетному двору, как свидетельствуют Бартолинус в libro 2. antiquit . cap . 9. pag . 461, 462 и Ольгерус в Regio Museo , part . 2, Sect. 3. tab. 14, pag. 36. 92 Табл. III . № 2. E . Золотая подвеска, диаметром в одну треть 93 дюйма, посвященная богу земного богатства и подземных сокровищ Пильвиту. Роскошные доспехи и шлем, украшенный жемчугом и драгоценностями, окружены нимбом; по обеим сторонам расположены вендские рунические знаки; прочитанные наоборот, они составляют распадающееся на две части имя божества: Pyll - wit . Заимствовано у господина директора Томсена из Копенгагена, опубликовавшего золотой амулет под № 1 на гравюре I. 94 Табл. III. № 3. F . Золотой амулет, шириной чуть более одного 95 дюйма, посвященный Чернобогу. Коленопреклоненный князь, возложив левой рукой на землю пальмовую ветвь, протягивает правую руку в молитве к лежащему на спине в образе дракона Чернобогу. Перед ликом князя - пророческая кукушка. Руническая надпись гласит: Lotwonim dux R . M . L . S ., что означает: Римунд Лаурус. Заимствовано у Томсена, табл. II. № 18. 96 Табл. III. № 4. G . Похожая подвеска, с молитвой, обращенной к 97 Чернобогу, но без надписи; также отсутствует пальмовая ветвь на земле. Однако князь держит перед собой в правой руке кукушку, а левой позади себя - зверя, которого невозможно определить, как будто он приносит его в жертву Чернобогу. У Томсена на той же гравюре сия подвеска изображена под № 19. 98 Табл. III. № 5. Н. Золотой амулет, шириной в 1 дюйм и 2 линии; 99 с изображением Самбора, князя остзейских славян, приносящего дары богу плодородия Круку. Всадник с соколом еле различимы. Латинская надпись, сделанная руническими знаками, гласит: Immolavit Sambrinus dux Krucho olitori . (Дары, принесенные князем Самбора покровителю садов Круку.) Из-за неумелости мастера в имени божества буква «о» вынесена не в конец, а в середину слова, так что вместо Krucho читаем Koruch ; также вместо отсутствующего в руническом письме « ch » использовано двойное, слившееся в монограмму « gg », поскольку у славян g и h равнозначны. Рисунок заимствован мною у Томсена, гравюра II № 22. 100 Табл. III. № 6. I. Схожая подвеска с немного более отчетливым 101 изображением всадника без сокола. Надпись состоит только из отдельных рунических знаков: М О К. Знаки сии перевернуты, и это указывает на то, что они должны читаться справа налево. Тогда это К. О М можно было бы приписать Кохме, богу чревоугодия и застолий, однако, точка после буквы К указывает на то, что она является сокращением некоего слова. В связи с этим я думаю, что будет правильнее прочесть сию надпись как Kurcho optimo maximo в подражание римским памятникам с надписью I . O . M . ( Jovi , optimo , maximo ) или как ту же аббревиатуру в надписи на святом щите бога войны Яровита, покровителя города Вольгаста, где даже был построен храм в его честь, и которая гласит: Tutori volgastiensi , optimo maximo Jaruwito . (Покровителю Вольгаста, наилучшему и наивысшему Яровиту). 102 Табл. IX. № 7 103 В дипломатии славян, вендов и литовцев латынь была принята. Как иначе могли Карл Великий и его преемники состоять в переписке с князьями сих племен? В тайных архивах Кёнигсберга по сей день хранится переписка языческих литовских князей с магистрами рыцарских орденов на латыни. Надгробие князя Мендога (Миндовга. - Прим. переводчика) с надписью на латыни это также подтверждает. Сей амулет я заимствовал у Томсена гравюра III. № 34. 104 Табл. III. № 7. К. Второй амулет подобного рода с гравюры III. 105 № 36 Томсена со всадником, изображенным в правый профиль, в то время как на предыдущих экземплярах он изображен слева. Те же три буквы М. О. К., однако, здесь перевернутое К не является руническим знаком, а написано латиницей. 106 Табл. III. № 8 L . Подвеска в роскошной оправе, почти 2 дюйма 107 в диаметре; в моей интерпретации принадлежит Великому князю литовскому Кукувойтису; изображена среди золотой утвари и украшений в Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed , II . 1833. Tab . I . n . 4. - Голова князя в жемчужной диадеме, изображенная слева, с военным плащом. Надпись, сделанная вендскими руническими знаками, начинающаяся сверху на лбу и прочтенная задом наперёд, гласит: Kukuwojtis weliki Xiadz Litwauz . xxooo . (В переводе: Кукувойтис, Великий князь Литовский.) Два знака «хх» и три «ооо» указывают, по-видимому, на 23 год его жизни или правления. Невозможно не заметить, что первый шифр надписи являет собой монограмму, составленную из KU , и читается как Kuk или Kuku . 108 Табл. III. № 9. Я мог бы привести ещё немало изображений ли109 товских памятников подобного рода, предпочел бы с этим, однако, подождать, поскольку мои исследования сего предмета еще не завершены. Тем не менее, направляю Вам в конце рисунок маленькой глиняной женской фигуры, найденной 7 лет назад при раскопках вблизи озера Гопло в Куявии и находящейся ныне в собственности отставного польского генерала господина фон Скаржинского. Я обязан изображением сего редкого предмета достойнейшему мужу, графу Раймунду фон Скоржевскому из Черниево, который не упускает ни одной возможности, когда речь идет об оказании поддержки науке! 110 Необычная прическа и коса, платье с рукавами, являющими прорези на польский манер, весьма оригинальны. В серьезной позе всего образа - с правой рукой, прижатой к кормящей груди, и левой рукой, указывающей на чрево * - четко угадывается благодетельная литовская богиня Лайма, покровительница плода чрева, рожениц и новорожденных, при появлении которых на свет она незримо присутствует. * * Старинную литовскую народную песню, в которой упоминается голос сей богини, предупреждающей об опасности, и которая переложена [Лювикасом] Реза на немецкий язык, я перевел на польский и отдаю сие сочинение на Ваш доброжелательный суд. *** Пора завершать моё повествование. Не дожидаясь Вашего ответа, я воспользуюсь первой же оказией, дабы направить Вам продолжение моих записей, поскольку речь в них идёт о литовских памятниках древнейших времен до Рождества Христова, и они наверняка привлекут Ваш интерес. Пока же прошу проявить ко мне благосклонность. Т. ф. Воланский 1 Иессу, Ясса, Ящер. - Прим. перев. 111 В польском издании этих писем из-за опечатки высота сих скульптур ошибочно указана в четыре с половиной фута. На самом деле их высота составляет 7 футов. 112 Надпись на скульптуре Перкунаса гласит: Perkun , pernoju jo ich . В переводе: Я, Перку- нас, низвергну Вас. Вторая надпись на щите Иесса гласит: Jesse , Tropi jo ich , в переводе: Я, Иесса, буду мучить вас. Наполовину греческие, наполовину латинские буквы относятся к восьмому веку, как показывает их сравнение с самыми старыми рукописями библиотеки Бамберга. 2 Табл.1. № 16. 3 Табл.1.№17 4 Табл.1.№18 5 Ещё более наглядным нам представляется это сходство при рассмотрении изображения у Dr . Fr . Junghuhn Atlas zur Reise durch Java , изданное Dr . C . G . Neuss v . Esenbeck , Magdeburg 1845, Tab . I . Fig . 1. ** Мы зачастую встречаем у писателей абсурдные пассажи, способные даже у серьезнейших людей вызывать улыбку. Так, например, Lucas Dawid , T . I , p .75 повествует: «что дочь князя мазуров, будучи уже христианкой, подвигла своего мужа-язычника отречься от богов своих отцов и братьев. Король Видевут и Понтифик (Криве-Кривейто) незамедлительно вызвали сего князя-отступника к месту'1 2 3 4 * * 7 поклонения богам в Рыкойт, дабы потребовать от сего бунтаря ответа. Явившись, он взбунтовался. Между тем сарматы напали на его земли, осадили его крепость и сожгли его жену вместе с детьми. Отцы князя и его братья представили сие как кару богов за то, что он отрекся от богов своих предков.» Здесь Лукас Давид столь ясно и наглядно обозначил проступок князя, что не остается сомнений в том, о чем идет речь. Однако волею случая переписчик манускрипта Лукаса Давида в последнем слове « Gotter » (боги. - Прим. переводчика) провел недостаточно длинную черту через сдвоенные буквы tt , черта сия наполовину выгорела, и, таким образом, осталась только одна буква t с черточкой. Это озадачило уважаемого издателя! Вместо « Gotter » он прочел « Goiter », бесконечно ломал над этим голову, мучительно искал во всех старых немецких словарях и энциклопедиях и, наконец, торжествуя, нашел слово « Goiter », обозначающее на древненемецком наречии одеяло ( lodix ). Теперь он следующим образом интерпретирует текст Лукаса Давида: Князь якобы отверг одеяло, которое ему хотел подарить отец, и сим навлек на себя гнев богов. Возможна ли подобная литературная нелепица? Один из новых известных географов нашел на недавно вышедшей карте название деревни, возникшей несколько лет назад вследствие проведенной крестьянской реформы, вспомнил о том, что прочел схожее название у Птолемея, начал листать, восхитился собственным озарением и издал труд, коим надеется перевернуть всю географию древних! Я бы мог привести сотни подобных нелепиц для увеселения публики, если бы время, в которое мы живем, не было столь серьезным, дабы занимать свои мысли глупостями. 113 ныне Гданьск, Польша. - Прим. переводчика ““ ныне Калининград, Россия. - Прим. переводчика 114 Я нахожу очень странным то, что три предполагаемых рунических знака, прочитанных наоборот, K . M . B ., по-видимому, обозначают имена трех волхвов: Каспара, Мельхиора и Валтасара. 5 Брактеаты имеют ушко, возможно для продевания шнурка и ношения на шее. - Прим.ред. 115 См . Micraiiii, aites Pommeriand, Tb. I. pag. 163. ... Tadeusza Woianskiege, odkrycie najdawniejszych pomnikow narodu polskiego. Poznan . 1843, Zezyt I . II . ’’’ Пребывая все в том же заблуждении, издатель журнала “ Rok 1844” pag . 76 называет мою упомянутую публикацию «абсолютно бессодержательной брошюрой». 116 В польском издании сего письма из-за опечатки на стр. 19 перепутаны правая и левая рука. ** Подражание римской Диане Люцине. ’’’ Публикация здесь моего перевода народной песни «Лайма» с литовского на польский бесполезна. Дословный немецкий перевод можно найти в издании Rhesa : Dainos , oder iitthauische Voiksiieder ,. Beriin 1843. pag . 208 под названием Die Xeerunger . Я же использовал тот же материал для немецкого повествования, который представляю читателю сих строк: Лайма зовет и кричит, легкой поступью Босых ног в горы бежит. Девочка, в рыбацкой хижине ее заслышав, Чтобы скорбь в утешение обратить.» «Слушай, юноша, чьи руки Столь ловко сегодня управляли веслами, Сможешь ли заменить ты брата мне, Коего увлекли от меня боги морские? После беды, постигшей меня глубокой Пусто сердце мое и одиноко!» Молча, он протягивает длани, Пожимает в знак союза! Нет нужды им в благословении! Не видали он ещё креста Христова. Просты нравы народа, Судьба направляла их на пути. Серьезны стали речи юноши: «Спутники мои, сговорились мы. В путь - туда, где на дне Покоятся останки, Бросим сети наши, чтобы Успокоить сердце бедное сие.» «Глупец! Но что ж нам делать? Боги бури и пучины против нас?» «Тогда останьтесь! Я один отправлюсь, Плату за сие я получил.» «Юноша, останься! - вскрикнула она - Останься и сохрани жизнь свою для меня!» «Нет, девочка моя! Мгновение тому, Когда услышал просьбу я твою, Поклялся я отбросить страх - И Боги услышали меня! Я сей же час решусь - Останься я, руки твоей я недостоин!» «Так быть тому! Поеду я с тобой. Подмогой буду я тебе, как брату7 моему; Сражались часто вместе мы с опасностью, И возвращались, когда надежды не было почти. Позор рыбацкой дщери, сестре, невесте, Коли долг она забыла свой!» Направили они вдвоём свой челн сквозь волны - Гребли вдвоём на веслах ладно в море. Гляди! Непогода надвигается сильней. И не видно челн совсем. «Боги бури и пучины. сжальтесь! Защитите вы людей ... спасите сих несчастных!» Лайма спешит по холмам и кричит. Кричит в лесу понапрасну. Буря заглушает глас её - Эхо не разносит его по холмам. После рокового часа бури Оба упокоились в пучине моря! - Но ... богиня любви приходит на помощь. Протягивает влюбленным длань свою - Поднимает тела их из волн И бросает на берег у Хела. Где и нашли их и обогрели. Пока дыхание жизни в них не проснулось. Но один из оных. что Вернули их к жизни. Держал сестру в объятьях своих весь в слезах. Которая. очнувшись от вечного сна. В груди своей ощутила жар. Увидев брата родного. почитала коего погибшим! Не брата челн Тонул в морской пучине. Завидев поднимающуюся бурю. Направил брат его К брегам спасительным Хела. Вернулись оба в хижину свою. И с юношей там зажили втроём! ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

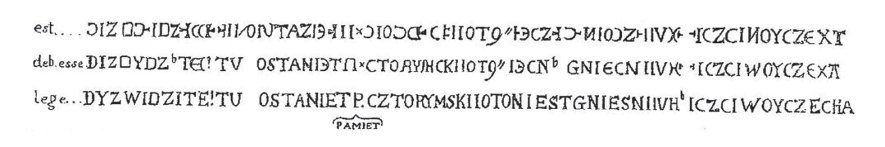

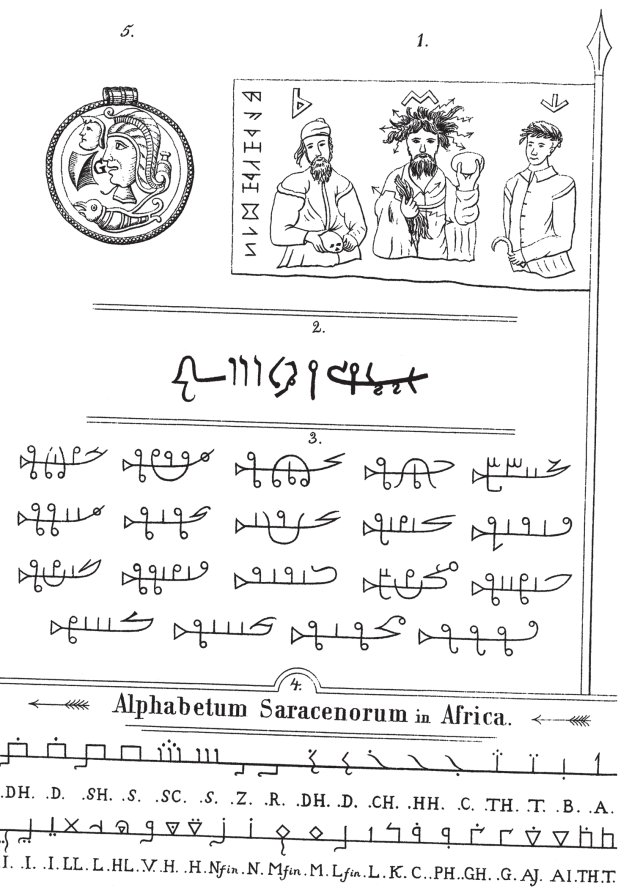

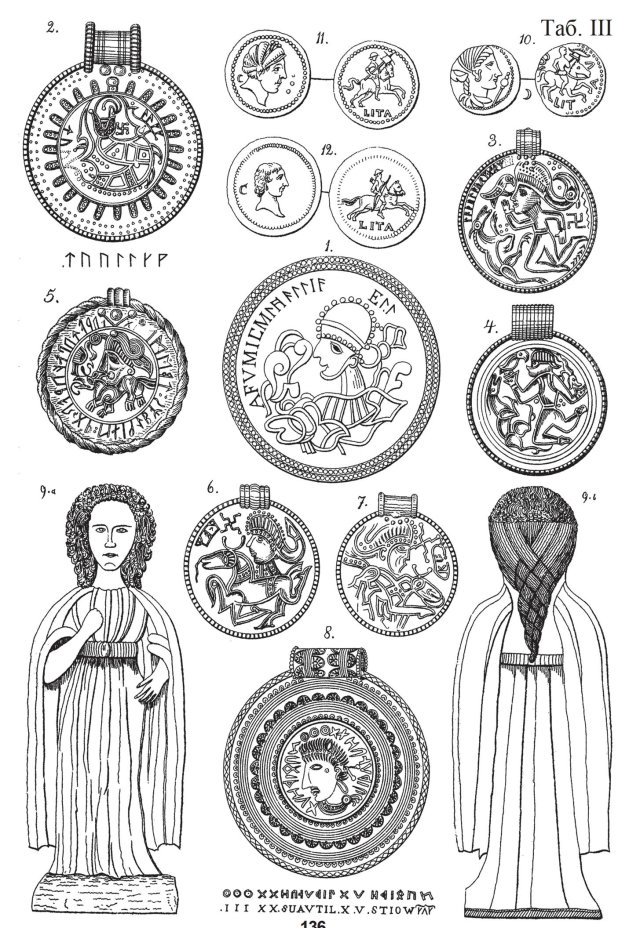

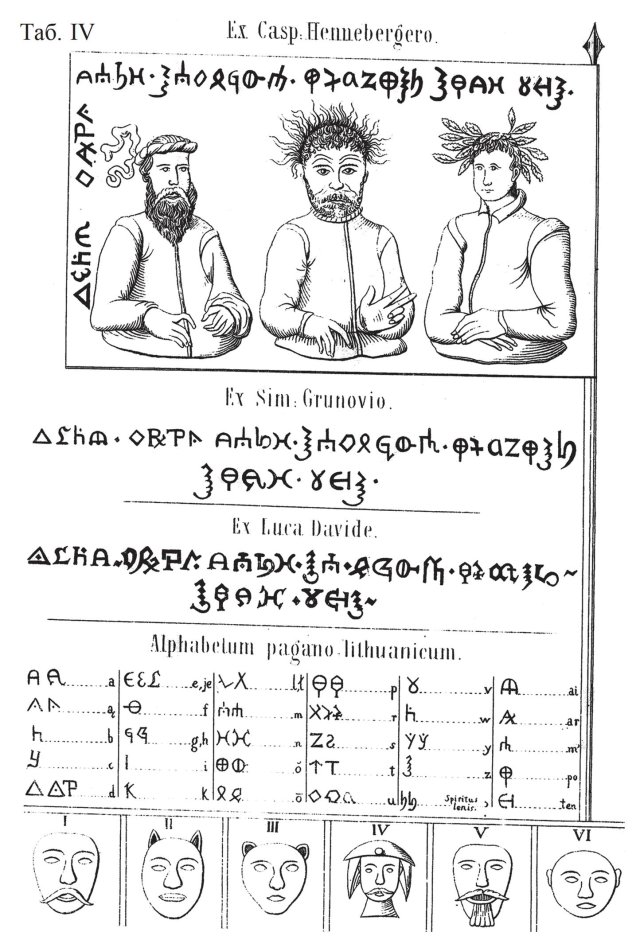

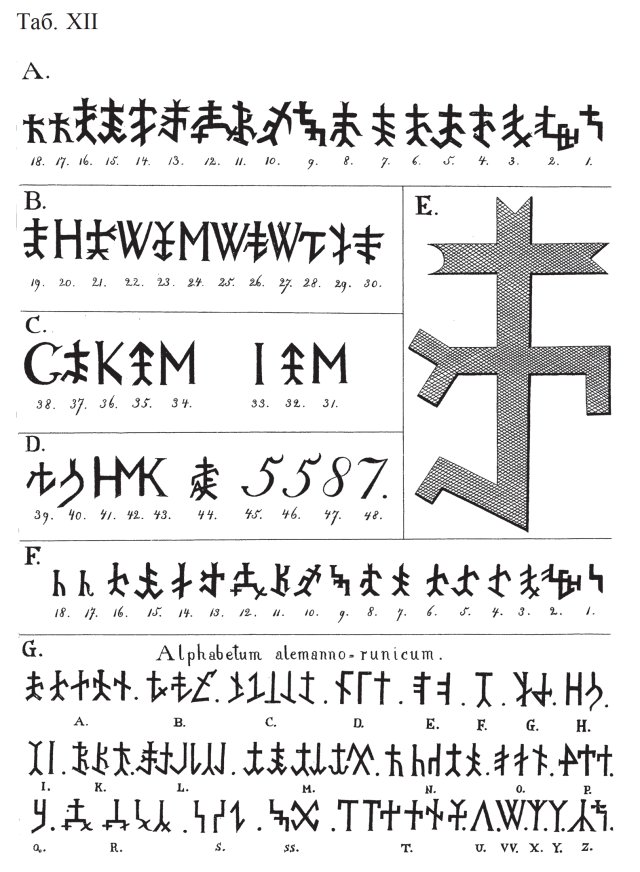

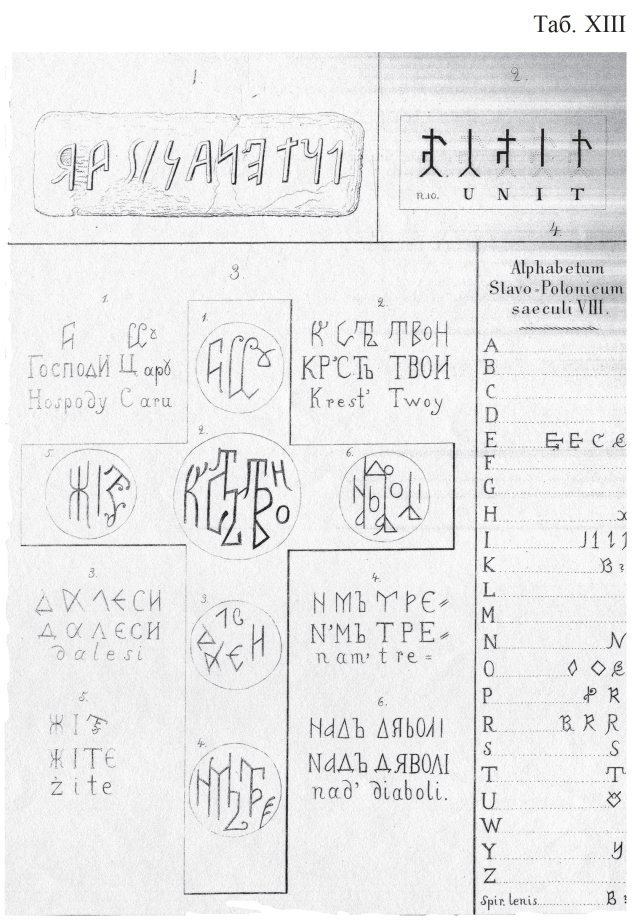

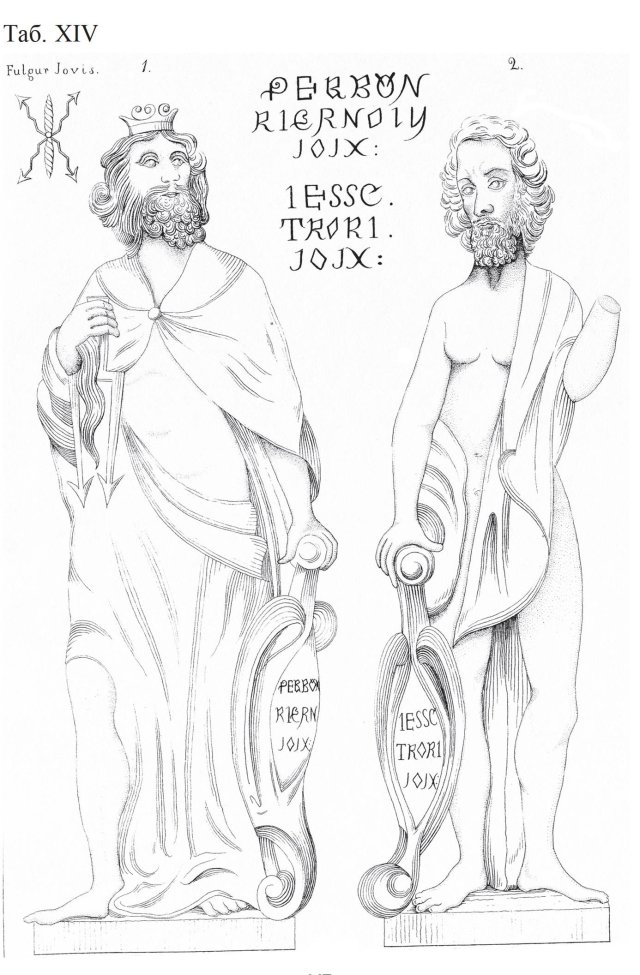

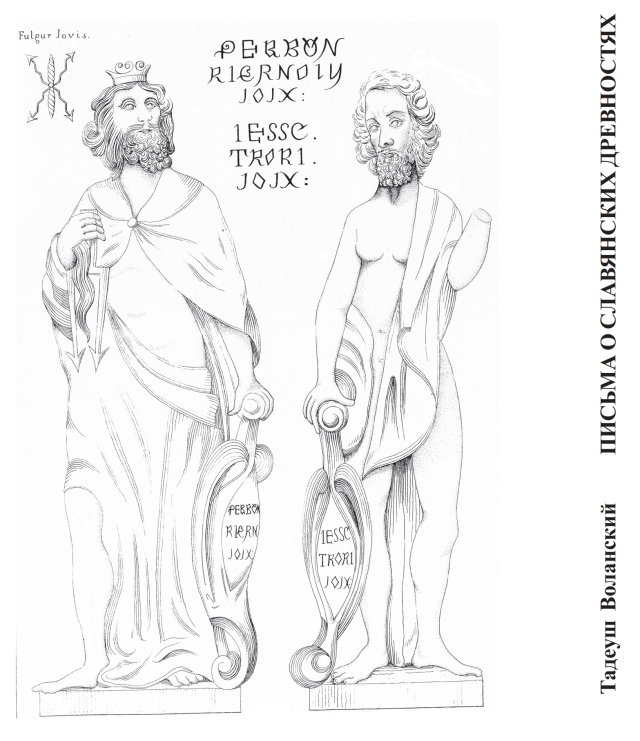

Добрый путешественник, который взял с собой моё предыдущее письмо для Вас, отправляется в Литву на две недели позже. Я пользуюсь сим обстоятельством, дабы продолжить мои заметки о литовских древностях. Думается мне, что Литва была известна в древнем мире под её прежним названием Литавия, каковое было оттеснено на второй план общим наименованием «Скифия». Литовцы, равно как и выдающиеся мужи других народов, поступали на службу к римлянам либо воевали с ними - ведь сам Арминиус, предводитель германцев, проходил обучение у римлян. Мы находим на монетах и других римских памятниках национальные названия почти всех европейских народов: Боланус, Литавикус, Мосхус, Каприя, Гета, Паннония, Галлия, Гиспания, Германия, Хиберния, Кимбрия, Септентрион и пр., последнее как наименование шведов и нордов. Юлий Цезарь в commentariis de bello gallico, libr. VII . cap . 37 упоминает полководца Эдура Литавикуса, который, предположительно, был выходцем из Литвы, как явствует из имени * оного. Высылаю Вам под номерами M . N . O . изображение трёх так называемых галлийских монет упомянутого мною Литавикуса, которые он за 50 лет до Рождества Христова велел отчеканить, вероятно, для выплаты довольствия своему войску. Табл. III. № 10 М. Серебряная монета, изображенная у Лелевеля в Etudes numismatiques et archeologiques type gaulois ou celtique, tab. VII . n . 7. Аверс. Женская голова богини или королевы с ниспадающей косой и скипетром у груди. Реверс. Литовец верхом на коне, держащий перед собой воинский знак отличия с изображением вепря. Надпись содержит имя: LITAVicos . Табл. III. №11. N . Аверс. Схожее изображение женщины с уложенной прической без косы и скипетра, вместо них три шарика обозначают стоимость монеты. На заднем фоне - буква С., по-видимому, обозначающая город, где была отчеканена монета: Carodunum (Народом, Краков). Реверс. Литовец верхом на коне, с воинским знаком отличия без вепря, как знамя. Подпись - LITAvicus . Эту, равно как и следующую монету, я заимствовал из: Bonteroue Recherches curieuses des monoyes . Paris , 1666. p . 48. Табл. III . № 12. O . Аверс. Мужская голова, вероятно, литовца; за ней - знак монетной мастерской С. Реверс. Литовский всадник, с луком в правой руке, и колчаном за спиной. Подпись - LITAvicus . Этот вид вооружения в виде лука и стрел непреложно доказывает, что всадник не был ни греком, ни римлянином или галлом, поскольку такое оружие использовалось только скифскими народами, к которым причисляют литовцев, в то время, как остальные сражались мечом, щитом и копьем. * Один памятник с надписью на литовском языке, толкование которой я хочу дать, восходит также к глубокой древности, поскольку он доносит до нас наименование тагрийцев, скифского народа, жившего вдоль Днестра по соседству с гетами, который лишь однажды упоминается у Птолемея, и, по- видимому, вскоре после этого исчез в водовороте времени, поскольку ни один из более поздних писателей его более не упоминает. В 1799 году в torontaler Gespannschaft 1 вблизи города Св.Николая на одном из виноградников поместья господина Нако наряду с другими драгоценностями была найдена золотая утварь, которая, судя по труду Шафарика о славянских древностях, немецкое издание 1843 года, т. 1, стр. 344, ныне находится в Императорском кабинете древностей в Вене, и являет следующую надпись, сделанную греческими буквами: BOYAA. ZOAnAN. TECH. AYEE. TOIEH. BOY. TAOYA. ZHAnAN. TAEPOEHTZIEH. TAICH. Первое слово BOYAA , wuld , wulda , обозначает нынешнее литовское слово walda , в переводе: правь, господствуй, властвуй. Затем следует княжеский титул - Зупан. Следующее слово TECH . Обозначает литовское tjese , в переводе - справедливый, правый, законный, истинный. Четвёртое слово AYEE duge (равнозначно польскому dlugie ) обозначает литовское daugie , daug , daugio , daugiel , daugiaus и означает - долго, много. Во второй строке первое слово ТО1ГН, tojge , обозначающее современное литовское tajgi , в переводе - то есть, следовательно. Второе слово BOY означает литовское buk , bus , в переводе - будь, стань. Третье слово - TAOYA - ta - ul , представляется нынешним tagul , в переводе - да будет. (Это tagul в сочетании с предшествующим bus , в литовском языке, как правило, употребляется в качестве: tagul - bus pagarbinta - да славится он, либо - да славится оно и т. п.). Четвёртое слово является повторением княжеского титула: Зупан. В последней строке упоминаются Тагро Языги и TAICH . Tajse обозначает изготовленный, сделанный; fecit , fecerunt , fecere . Следовательно, сия надпись читается на литовском, равно как и на латыни, на польском и русском языках следующим образом: Wai da , Zupan , tj es е, daugi e ; Rza dz , Zupani e , prawi e , dlugo ; Taj gi tagul bus Zupan. Takim badz, Zupani e. Tagrogetzygie tajse. __________________________ Tagro - Jadzwingi zrobili. ____________ Regas, principes, recte, diu; Правь , Зупан , справедливо и долго . Talis princeps esto. ДабудеЗупан . TagroJazygae fecerunt. Изготовлено Тагро-Языгами. Из этого следует, что тагры и языги, называемые также ядвингами, говорили по-литовски. Их земли ещё в X веке граничили с Литвой, их поселения были распространены даже в глубине её территории. То, что епископ Кристиан рассказывает о летописи, найденной настоятелем Домского собора в Плойке Ярославом и написанной византийским путешественником Дивонисом на русском языке греческими литерами, я вовсе не считаю выдумкой. Имя его упоминается у Харткноха: Divanes , а в родительном падеже - Divanis . Фойгт в ч. 1 на стр. 33, называет его Divones , а на странице 623 неоднократно повторяет сие имя в ином написании: Diwones , Diwonis , Dywones . Грунау в имеющейся у меня рукописи Tractat II. Cap . 1 сначала называет его Diwoynis , несколько далее Dywoniys , ещё ниже Dybonis , и сразу после этого снова Dywonys , а затем снова Dywonis . Из этого я делаю вывод, что если имя Divonis не является искаженным греческим именем Дионисий, Дионис, оно является чисто литовским вымыслом и переводом имени Теодоруса или Феодота, который во времена императора Августа с целью проведения географических исследований был направлен в средневековую Европу и дошел до Балтийского моря. Так же, как у славян греколатинские имена Theodorus , Theophilus , Theidatus , Deogratus и пр. переводились как Богумил, Богухвал, Богислав и т. п., а у немцев как Готлиб, Готлоб, Готфрид и пр., так же и литовцы перевели имя римлянина Теодота как Diewonis ( Diewas - Deus - Бог). Позвольте мне поделиться с Вами ещё одной мыслью по сему предмету. Как известно, Овидий жил во времена Августа вплоть до своей смерти в изгнании среди скифо-славянских народов. После того, как он изучил языки тогдашних варваров, он начал на них писать и сочинять стихи, как он сам в том признался в своих элегиях. Я не останавливаюсь на возможности того, что под именем славянского барда Вояна или Бояна, живущего в памяти народной, мог скрываться Овидий; хочу лишь отметить, что последний, будучи блестящим и состоятельным римским сенатором, знавшим многие языки, возможно, захотел во время своего изгнания по собственной воле ознакомиться с неизведанными полуночными странами и отправился туда. Дневник с записями о его путешествиях, написанный на латыни, а, возможно, и на славянских языках, мог храниться после его смерти у языческих жрецов как память, а позже, когда языческие храмы были превращены в христианские церкви, попасть в руки настоятеля Домского собора Ярослава в Плоцке. А возможно, здесь произошла путаница, и вместо Полоцка на Двине упоминается Плоцк в Мазовии? Не исключено также, что Овидий, проживая среди скифских славян, являвшихся многоженцами, при размеренности тамошнего своего образа жизни, оставил после себя сына от прислуживавшей ему славянки, который после прохождения первого своего обучения у отца, позже отправился в путешествие и является тем самым загадочным Дивонисом. Ведь если он по существующему доселе обычаю славян именовался Ovid ’ s Sohn (сын Овида) и если имя сие в летописях по обычаю древних славян писалось наоборот, то Кристиан, прочитавший имя сие по обыкновению слева направо, нашел имя Дивонис (сын-овид) и записал его таким образом в свою летопись. Я не склонен придавать значения подобной грамматической связи, но думаю, что, скорее, этот Дивонис был никем иным, как известным странником Феодотом, предпринявшим путешествие в Литву, фрагмент дневника которого сохранил для нас епископ Кристиан. Таким образом, он является Тацитом Литвы и достоин всяческого почёта! Поскольку я ныне не собираюсь представить Вам никаких записей об антикварных предметах, я бы хотел в заключение упомянуть ещё одно интересное обстоятельство, подтверждающее неоднократно высказанное мнение о том, что памятные события повторяются с цикличностью в тысячу лет. Почти тысячелетие прошло с тех пор, как Палемон, выходец из Италии, взошел на литовский престол. В Augsburger allgemeine Zeitung от 31 марта 1839 года мы находим статью из Неаполя, датированную 14 марта, в которой сообщается о наследстве, составляющем 24 неаполитанских дукатов, некоего Палемона, уроженца Беллосгуардо в провинции Салерно. Последний покинул некоторое время тому назад своё отечество Италию, и в результате необычных превратностей судьбы стал, в конце концов, королем Мадагаскара, где нажил столь крупное состояние, а недавно скончался бездетным под именем Франца Бонне, каковое ему было присвоено. Завещание его пока ещё не найдено, его наследниками по закону являются сыновья его брата, влачащие в Италии жалкое существование. Не заслуживает ли сей редкий случай упоминания в литовских анналах? У Мадагаскара есть несколько королевств. Этот Палемон, подобно своему далекому предшественнику, взошедшему на литовский трон благодаря собственным заслугам, кажется, как и многие его соотечественники за рубежом, легкомысленно отрекся от своего отчества и братьев, позабыл их, и последние были вынуждены жить в нищете. При блестящем жребии, выпавшем ему, он мог забрать к себе оставленную им семью, если не для того, чтобы она делила с ним правление, то хотя бы для создания своей придворной кондитерской. Засим завершаю свое послание с заверением глубочайшего моего почтения. Т. ф. Воланский 117 Галлы и кельты в то время продвинулись вглубь славянских территорий до Кракова и Галиции, которая ведет свое название от галлов, и стали непосредственными соседями Польши (Болани) и южных литовцев (геллони, игеллони и ягеллони). 118 Высоко образованный господин д-р Кёне из Берлина в журнале Munz -, Siegel - und Wappenkunde , Jahrgang V . Heft 5. pag . 415 четко и кратко дал оценку содержанию сего труда, после того, как к нему попал польский оригинал, а поскольку он не владеет польским языком, ему пришлось довольствоваться изображением медных гравюр. Однако столь крупным и сильным мыслителям достаточно одного взгляда, чтобы постичь все! Ему кажется, что эти удивительные фантазии не только легко, но и бесполезно опровергать. Последнее, возможно, и верно, поскольку господин д-р К., видимо, имеет большой опыт в составлении бесполезных опусов. Таким образом, против «бесполезности» возразить нечего. Но в том, что сие будет так уж просто, приходится сомневаться! Если господин д-р Кёне знает более верное толкование так называемых нордических амулетов, то почему он скрывал свое знание столь долго от публики? Корова посмотрела на свежеокрашенные ворота, помотала задумчиво головой и не захотела входить. Господин Критик! Вы великолепно справились с ролью коровы! Примечание переводчика и издателя немецкого издания 1846 года. 1 Смысл этого выражения неясен.. - Прим.ред. ПИСЬМО ЧЕТВЁРТОЕ