| |||

| |||

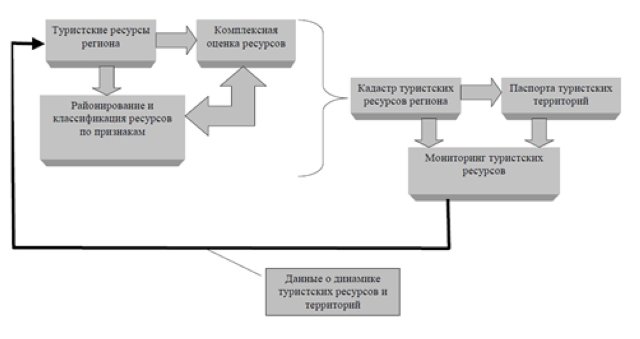

Туристско-рекреационный потенциал районов Новосибирской области Выполнили: Мальцев Кирилл, Чугунова Евгения, Зыкин Егор ученики 10 класса МБОУ "Технический лицей при СГУГиТ" Руководитель: Калюжина Л.Н., учитель географии Новосибирск 2017 Содержание Введение 1. Классификация ресурсов развития туризма. 2. Методики оценки развития туризма. 3. Оценка туристско-рекреационного потенциала в районах Новосибирской области. Заключение. Список литературы. Приложения. Введение В настоящее время туризм сформировался и получил признание как крупнейшая в мире сфера деятельности по оказанию услуг. Средние темпы роста ее объемов составляют 7% в год, что намного выше аналогичных показателей мировой экономики. На сферу туризма приходится около 10% мировых инвестиций, каждое одиннадцатое рабочее место в общей мировой занятости. Согласно разработанной Всемирной туристской организацией Концепции развития туризма, до 2020 г. прибытие международных туристов превысит 1 млрд человек в 2010 г. и 1,5 млрд человек к 2020 г. Развитие внутреннего туризма является важной задачей государства. Это отражено в Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» [4]. Новосибирская область располагает значительным и разнообразным потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма. Кроме того, развитие туризма на территории Новосибирской области может выступить в качестве катализатора социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Для отдельных территорий развитие туристско-рекреационного комплекса может стать одним из путей повышения качества жизни, активизации инвестиционной и предпринимательской деятельности, привлечения ресурсов и способствовать эффективному использованию имеющегося природного и трудового потенциала. Важным фактором является и то, что оказывая мультипликативное воздействие и выступая катализатором социально-экономического развития, туристская индустрия в отличие от многих других отраслей не приводит к истощению природных ресурсов [2]. В этой связи проведение комплексной оценки имеющихся ресурсов развития туризма в Новосибирской области является актуальной задачей имеющее практическое значение. Несмотря на появление значительного количества научных публикаций, отражающих различные аспекты экономического развития регионального туризма в Российской Федерации, обращает на себя внимание факт недостаточной научной проработки теоретико-методологических вопросов оценки ресурсного потенциала развития регионального туризма[3]. Целью работы является оценка туристско-рекреационного потенциала районов Новосибирской области. Для достижения поставленной цели необходимо: 1) рассмотреть классификацию и методики оценки ресурса туризма; 2) разработать подход оценки туристско-рекреационного потенциала районов в регионе; 3) выполнить оценку туристско-рекреационного потенциала районов Новосибирской области. Объектом исследования являются природные, историко-культурные и социально-экономические факторы туристско-рекреационного потенциала районов Новосибирской области. Предмет исследования: туристско-рекреационного потенциал районов Новосибирской области. Методы исследования: поисковый, картографический, геоинформационный и статистический. 1 Классификация ресурсов развития туризма Развитие туристского бизнеса осуществляется при наличии следующих основных составляющих: капитала, технологии, трудовых, природных и культурно-исторических ресурсов туризма. Также необходимо выбрать место, где имеются туристские ресурсы. Туристские ресурсы определяют специфику развития туризма в регионе, формирование приоритетных направлений инвестиционной политики. Кроме того, на основе наличия и разнообразия туристских ресурсов планируются и открываются новые туристские маршруты. Существует несколько подходов к классификации туристских ресурсов [3 и 5]. Кусков А.С. делит туристские ресурсы на две большие группы: непосредственные (природные и историко-культурные) и косвенные (социально-экономические), а по функциональным качествам туристские ресурсы подразделяет на оздоровительные, познавательные и спортивные [3]. Наиболее распространенными являются классификации туристских ресурсов, предложенные польским экономистом М. Труаси 1963 г. и французским экономистом П. Дефером 1972 г. [3]. В основе их классификации лежит деление туристских ресурсов на созданные и несозданные трудом человека [3]. Н. П. Крачило весь комплекс туристских ресурсов подразделяет на три группы [3]: 1 природные: климат, водные ресурсы, растительный и животный мир, природные памятники и заповедники, живописные ландшафты и др.; 2 культурно-исторические: музеи, выставки, театры, археологические, исторические, памятники, этнографические особенности и т. д.; 3 социально-экономические: транспортная доступность и уровень развития транспортной сети, экономико-географическое положение, уровень обеспечения обслуживания населения, трудовые ресурсы. С.А. Быстров и М. Г. Воронцова предложено делить туристский ресурс на природные, формирующие туристский интерес, и инфраструктурные [3]. Селиванов И.А. предлагает классификацию туристских ресурсов и территорий по типам туристского использования; по роли объектов для развития туризма; по видам туристских ресурсов и по возможностям рекреационного использования [5]. Все рассмотренные классификации объединяет одно, что весь комплекс туристских ресурсов можно подразделить на следующие три блока: 1) природные; 2) историко-культурные; 3) социально-экономические ресурсы. Природные туристские ресурсы – это элементы природного комплекса, которые проявляются на определенной площади в течение определенного времени и могут быть использованы для целей рекреации и туризма. К ним относятся физические, биологические и геоинформационные природные ресурсы. Историко-культурные ресурсы представляют собой совокупность объектов и явлений, связанных с деятельностью человека и являющихся ее результатами материального и нематериального духовного характера. Материальные историко-культурные объекты охватывают совокупность средств производства и других материальных ценностей общества на каждой исторической стадии его развития. Нематериальные духовные историко-культурные объекты – это совокупность достижений общества в образовании, науке, искусстве, литературе, в организации государственной и общественной жизни, труде и быте. Среди историко-культурных объектов ведущая роль принадлежит памятникам истории и культуры, которые отличаются наибольшей привлекательностью и служат главным средством удовлетворения потребностей культурно-познавательного туризма. Памятники истории и культуры подразделяются на пять основных видов: памятники истории, археологии, градостроительства и архитектуры, искусства, документальные памятники. К памятникам истории относятся здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями, а также с развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся людей государства. К памятникам археологии относятся городища, курганы, остатки древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные изваяния, наскальные изображения, старинные предметы, участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов. К памятникам градостроительства и архитектуры относятся: архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кварталы, площади, улицы, остатки древней планировки и застройки городов и других населенных пунктов, сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, пригородные ландшафты. К памятникам искусства относятся произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов искусства. К документальным памятникам относятся акты органов государственной власти и управления, другие письменные и графические документы, кино-фотодокументы и звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, редкие печатные издания. К историко-культурным ресурсам относятся и другие объекты: оригинальные предприятия промышленности, сельского хозяйства и транспорта, театры, научные и образовательные учреждения, спортивные сооружения, ботанические сады и др. Социально-экономические ресурсы туризма определяются как совокупность объектов и явлений антропогенного характера, которые необходимы для наиболее эффективного развития индустрии туризма в стране или регионе. При этом социально-экономические объекты и явления в процессе организации отдыха выступают и как условия, и как ресурсы. Социально-экономические ресурсы туризма подразделяются на шесть основных групп: 1) информационные ресурсы; 2) трудовые и образовательные ресурсы; 3) финансовые ресурсы; 4) материальные ресурсы; 5) управленческие ресурсы; 6) инфраструктура туризма. К инфраструктуре туризма относятся: коллективные средства размещения гостиницы, мотели), туристские базы, предприятия питания и торговли, транспортные предприятия, пункты проката туристского снаряжения и инвентаря, пункты реализации туристских путевок, туристские клубы, станции и др. Таким образом, классификация туристских ресурсов с делением на вышеуказанные три блока позволяют наиболее полно оценить ресурсную составляющую любого региона. 2 Методики оценки ресурсов туризма Существует несколько различных методик оценки туристского потенциала регионов [3,6]. Преимущества и недостатки методики Богданова Е.И., Дроздова А.В., Колбовского Е.Ю. и Худеньких Ю.А. приведены в таблице 1. В последнее время интерес к проведению комплексной оценки ресурсной базы туризма возрос, появилось несколько новых методических разработок по интегральной оценке туристского потенциала территории. Методика комплексной оценки потенциала ресурсов развития туризма в регионе, предложенная Ушаковой Е.О. [6], включает систему оценки с использованием основных групп критериев оценки ресурсов развития туризма, формирования частных показателей туристского потенциала по этим группам с позиции потребителей и организаторов регионального туризма, а также расчета интегрального показателя потенциала развития туризма в регионе. По методике, предложенной Селивановым [5], по всем компонентам региональному рекреационному потенциалу формируются рейтинговые оценки. При этом, если оценка по одному из компонентов включает несколько составляющих, то рассчитывается среднее значение, которое и является итоговой рейтинговой оценкой по данному компоненту. Далее оценки по блокам формируют итоговую оценочную матрицу, при этом по всем туристско-рекреационным районам рассчитываются средние значения оценки, исходя из которых, территорию относят к одной из предложенных ранее оценочных категорий. Результаты классификации и комплексной оценки туристских ресурсов в дальнейшем используются для проведения районирования территорий, на основе которого формируются многофакторные карты туристских ресурсов регионов и страны в целом с выделением территорий различных по степени благоприятности для развития туризма и рекреации (рисунок 1).

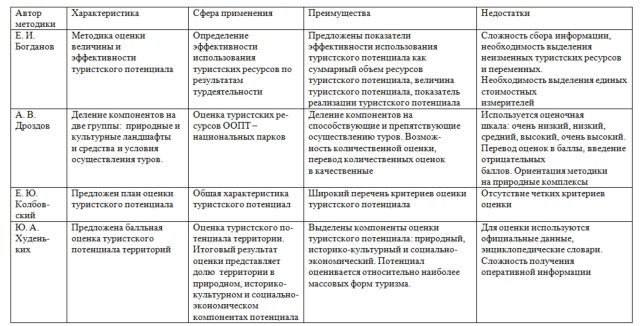

Сравнительная характеристика методик оценки туристско-рекреационного потенциала [6]

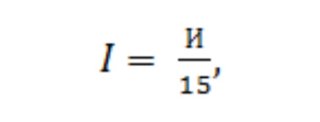

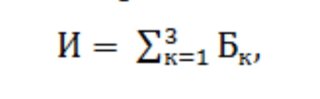

Системная модель комплексной оценки туристских ресурсов региона Так как целями оценки туристско-рекреационных ресурсов, в том числе, являются районирование и классификация туристских территорий, а впоследствии составление регионального кадастра туристских ресурсов, то целесообразно проводить рейтинговую оценку не отдельных туристских ресурсов, а комплексную оценку территорий в соответствии с существующим административно-территориальным делением региона. Новосибирская область обладает высоким потенциалом в сфере туризма и рекреации. Туристско-рекреационный комплекс Новосибирской области составляют 124 гостиницы, 42 санаторно-курортных организации, 31 база отдыха, 98 музеев, 8 театров, 2 планетария, зоопарк, детская железная дорога. На территории области насчитывается более 2,5 тысяч памятников истории и культуры, 25 заказников и 53 памятника природы. В последние годы созданы 11 современных горнолыжных комплексов. В Новосибирской области функционируют 26 охотничьих баз и остановочных пунктов, на озерах области расположены базы отдыха, домики рыбака [2]. Наиболее перспективными для развития территорий Новосибирской области являются следующие виды туризма [2]: рекреационный; спортивно-приключенческий; событийный; экологический; этнический; религиозный; культурно-познавательный. Все факторы, влияющие на оценку регионального туристско-рекреационного потенциала целесообразно разделить на три блока: 1) Природно-климатический потенциал: 1.1) оценка заказников Новосибирской области; 1.2) оценка памятников природы, 2) Историко-культурный потенциал: 2.1) оценка археологических объектов культурного наследия Новосибирской области 2.2 оценка объектов истории и архитектуры 3) Социально-экономический потенциал: 3.1) оценка транспортной инфраструктуры; 3.2) оценка средств размещения: 3.2.1) оценка гостиниц; 3.2.2) оценка санаториев; 3.2.3) оценка баз отдыха; 3.2.4) оценка охотничьих баз; 3.2.5) оценка горнолыжных комплексов; 3.3) оценка средств питания: 3.3.1) оценка кафе. 3 Оценка туристско-рекреационного потенциала в районах Новосибирской области На основании рассмотренных теоретических положений и предложений по составу характеристик туристско-рекреационного ресурса (см. раздел 1 и 2) и подхода оценки территории при районировании [7] предлагаем выполнить оценку туристско-рекреационного потенциала районов Новосибирской области путем определения следующего индекса. Индекс туристско-рекреационного потенциала I можно определить так (1):

где И – интегральная оценка туристско-рекреационного потенциала района. Интегральную оценку туристско-рекреационного потенциала района определяется как сумма баллов по трем блокам (аспектам) (2),

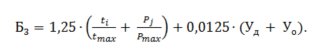

где Бк - оценки потенциала района по к-му блоку характеристик. Здесь предлагаем следующее распределение характеристик по блокам: 1)природный потенциал (Б1): 1.1) памятники природы (Х1) – шт.; 1.2) заказники (Х2) – шт. 2) историко-культурный потенциал (Б2): 2.1) археологические объекты (Х1) – шт.; 2.2) исторические и архитектурные объекты(Х2) -шт. 3) социально-экономический потенциал (Б3): 3.1) обеспеченность территории дорогами(ti = Li/Пi, где Li – протяженность дорог в i-ом районе; Пi – площадь территории i-го района); 3.2) гостиницы(Х1) – шт.; 3.3) санатории(Х2) – шт.; 3.4) базы отдыха (Х3) – шт.; 3.5) охотничьи базы (Х4) – шт.; 3.6) горнолыжные комплексы (Х5) –шт.; 3.7) кафе (Х6) – шт.; 3.8) удовлетворенность жителей качеством автомобильных дорог (Уд) - %; 3.9) удовлетворенность жителей организацией транспортного обслуживания (Уо) - %. Оценку природного и историко-культурного потенциала района определим как нормированный показатель, приведенный в пятибалльную шкалу (3),

где

Хi,j - значение характеристики для j-го района; m – количество характеристик в блоке; P_max – максимальное значение параметра по области. Оценку по социально-экономическому потенциалу также представим в пятибалльной шкале и учтем, наряду с принятыми нормированными характеристиками Pj, обеспеченность дорогами и оценки жителей качеством дорог и их обслуживанием, т.е. (4)

где tmax - максимальное значение обеспеченности дорогами района по области. Для удобства практических расчетов формулу (4) можно представит в виде (5),

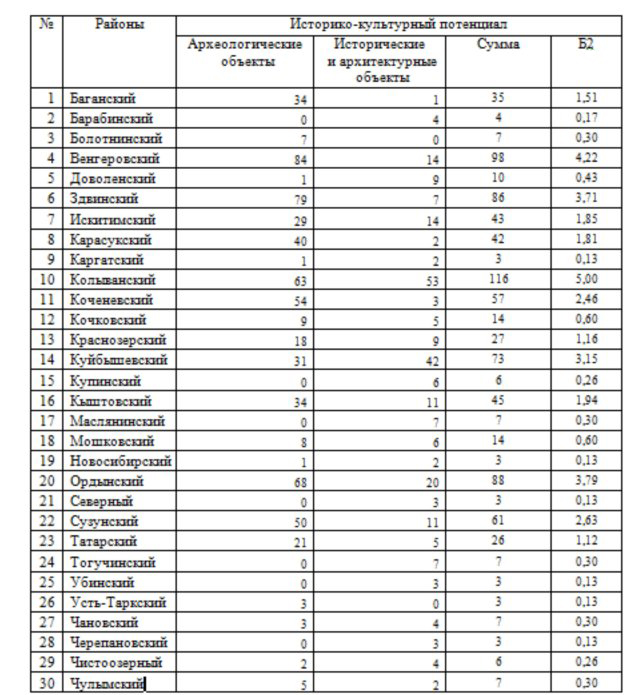

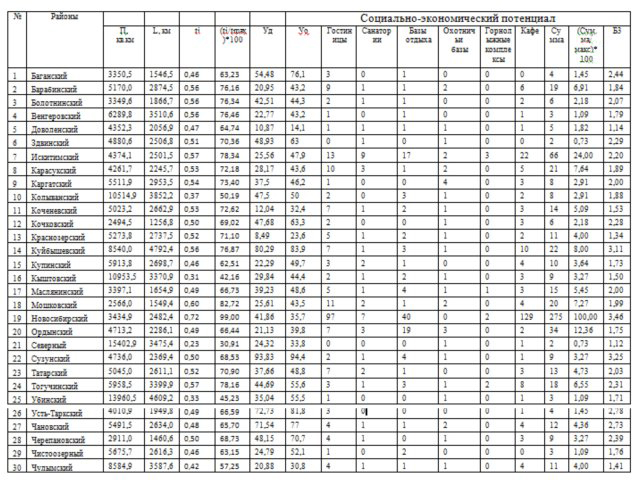

Применяя вышерассмотренный подход, нами выполнена оценка туристско-рекреационного потенциала районов Новосибирской области, которая включала следующие этапы: 1) сбор и систематизация исходных материалов; 2) аналитические расчеты; 3) интерпретация и анализ. На первом этапе выполнен большой объем поисковой работы в Интернете [8 и 9] и подборе литературы [1-7]. Новосибирская область расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины, на востоке примыкает к Салаирскому кряжу. Территория области 178, 2 тыс. км2. Почти вся территория Новосибирской области – это равнина с увалами и гривами и небольшими, чаще заболоченными, понижениями, лишь на востоке эта равнина постепенно поднимается, переходя в отроги Салаирского кряжа [1]. Большую часть территории занимает Барабинская лесостепь, на юге переходящая в Кулундинскую степь. Север области занимают залесенные болотные массивы Васюганской равнины – урманы. Здесь много болот[1]. На востоке Новосибирскую область прорезает полноводная, судоходная Обь. Справа Обь в пределах Новосибирской области принимает два значительных притока – Бердь и Иню, слева притоки сравнительно коротки и маловодны. Большая часть территории области расположены в бассейне Иртышских притоков – Тары и Оми, на юго-западе – рек Чановской бессточной впадины: Каргата, Чулыма, Карасука [1]. Новосибирская область находится в континентальной области умеренного пояса. Наиболее важными в природно-ресурсном потенциале области являются: минеральные, лесные, водные и рекреационные ресурсы. На территории области разведаны запасы таких полезных ископаемых, как каменный уголь, тугоплавкие глины, торф. На северо-западе области открыты месторождения нефти и природного газа. Растительность области представлена лесами, болотами, лугами и степями, широк животный мир. На первом этапе определили количественные значения характеристик для каждого блока и составили сводную ведомость:

На втором этапе применяя формулу (1), (2), (3) и (5) выполнили оценку туристско-рекреационного потенциала районов Новосибирской области.

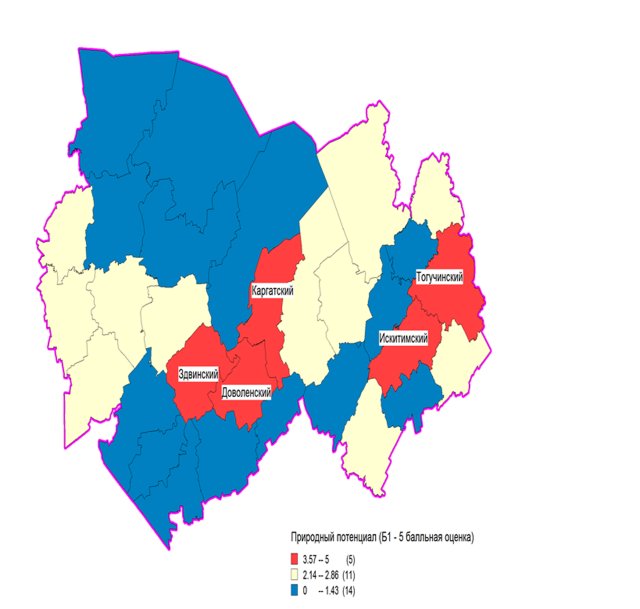

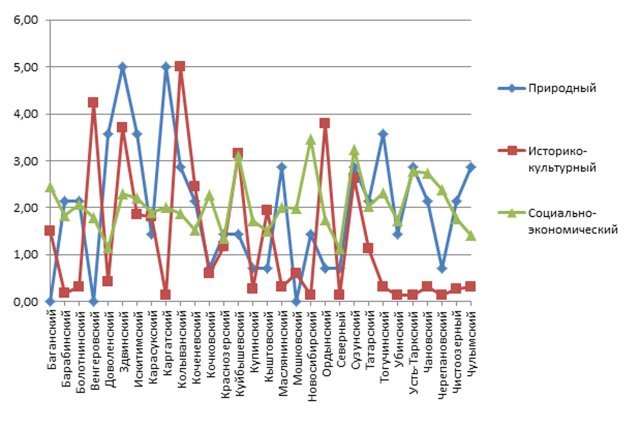

На третьем этапе были созданы тематические карты. Из тематической карты «Природный потенциал» видно, что хорошие и отличные оценки имеют 17% районов, удовлетворительные – 36%, а неудовлетворительные – 47%. Территориально районы, обладающие хорошим и удовлетворительным потенциалом, расположены в центральной части области и простираются от запада до востока. Неудовлетворительным природным потенциалом обладают районы, которые располагаются севернее Каргатского района и южнее Здвинского и Доволенского районов.

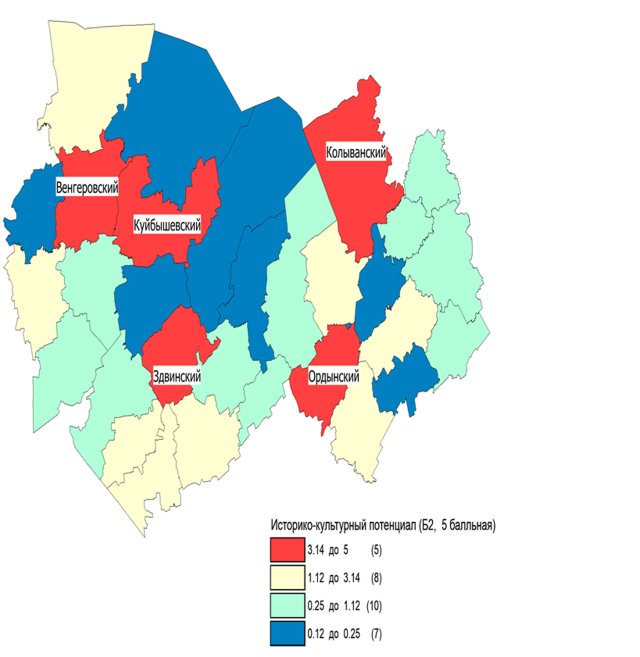

Природный потенциал районов Наиболее высокие оценки по природному потенциалу имеют Здвинский и Каргатский районы. В Здвинском районе 5 памятников природы: «Михайловский рям», болото «Большое займище», «Остров Голинский», «Баганское займище», «Грива Верткова», а также Здвинский и Чановский заказник. Здвинский район занимает лидирующие позиции в области по наличию животных и птиц, на которых разрешена любительская охота, район также богат рыбой. В Каргатском районе тоже 5 памятников природы: «Егорушкин рям», «Сухаревский рям», «Волчья грива», «Озерский рям», «Лобинский рям», а также Успенский и Каргатский заказники. Оценки хорошо или близкие к этой оценке обладают районы: Доволенский, Искитимский и Тогучинский. В Доволенском районе 4 памятника природы: урочище "Золотая нива", «Займище Старогорносталевское», «Покровская лесостепь» и «Индерский рям», а также Доволенский заказник. В Искитимском районе 4 памятника природы: «Бердские скалы», «Каменистая степь у села Новососедово», «Бердская лесная дача», Бердская коса и Легостаевский заказник. Бердские Скалы – памятник природы на берегу реки Бердь – имеет высокое эстетическое значение и является полигоном для скалолазов и горных туристов. В Тогучинском районе 4 памятника природы: «Улантова гора», «Пойменно-островной природный комплекс», «Буготакские сопки», «Черневые леса Салаира» и Колтыракский заказник. Удовлетворительно – Колыванский (2 памятника природы и 2 заказника), Маслянинский (3 памятника и заказник), Татарский (3 памятника природы), Усть-Тарский (3 памятника природы и заказник) и Чулымский районы (3 памятника природы и заказник) (распределение оценок потенциала района, см. ниже). Из тематической карты «Историко-культурной потенциал» видно, что хорошие и отличные оценки имеют 17% районов, удовлетворительные – 27%, а неудовлетворительные – 56%.

Историко-культурный потенциал районов Высоким потенциалом обладают Колыванский, Венгеровский, Ордынский, Здвинский и Куйбышевский районы, а удовлетворительным – Сузунский, Коченевский, Кыштовский и Искитимский районы (распределение оценок потенциала района, см. ниже). В Новосибирской области 651 археологических объектов и 265 объектов культурного наследия. В Колыванском районе 63 археологических объекта и 53 памятников истории архитектуры. История Колыванского района начинается с Чаусского острога, который был построен в 1713 году. В 1797 году поселению вокруг Чаусского острога было даровано название «Город Колывань». Богата и разнообразна экспозиция краеведческого музея. В Колывани много памятников деревянного и каменного зодчества XIX-ХХ веков [2].

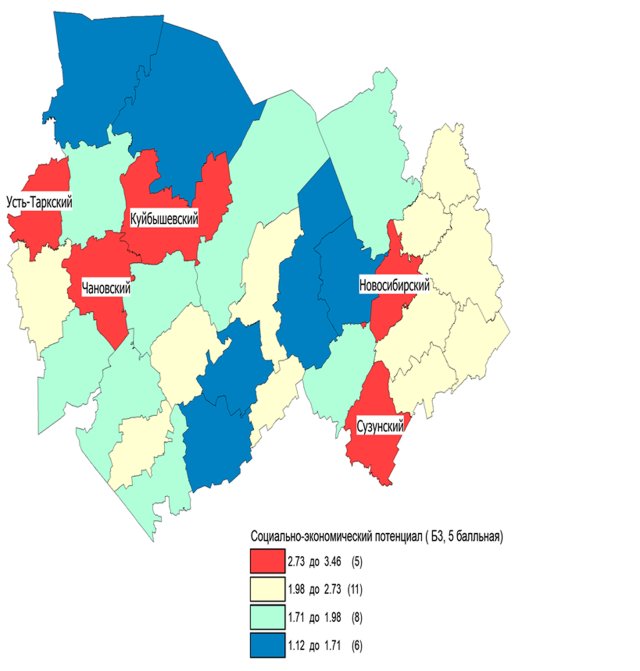

Распределение оценок потенциала районов В Венгеровском районе самое большое количество археологических объектов – 84 и 14 памятников истории и архитектуры. Жемчужина села Венгерово – «купеческий центр» – здания, построенные купцами в 60-х годах XIX века. На территории Венгеровского района расположено множество памятников археологии: Сопка-2 – состоит из памятников 100 курганов различных эпох, археологические памятники «Вознесенское городище», курганный могильник «Старотартасские курганы» [2]. На территории Здвинского района открыто более 200 археологических памятников. Уникальным открытием можно назвать древнее городище VIII-VII веков до н.э. Чича-1 или Чичабург. Останки поселения вполне могут называться ровесниками знаменитой Трои [2]. В целях сохранения исторического наследия районный центр Сузун включен в перечень городов – участников федеральной программы «Возрождение». В Сузуне взяты на учет 4 архитектурно-исторических памятника XVIII века – медеплавильный завод, дом Управляющего заводом, церковно-приходская школа, дом священнослужителя. Открыта интересная экспозиция в местном краеведческом музее, посвященная Сузунскому монетному двору, чеканившему Сибирскую медную монету. Намечено строительство туристских объектов будущего музейно-туристского комплекса «Завод-Сузун. Монетный двор». В двух километрах от села Кротово археологами найдено поселение эпохи бронзы, датируемое серединой второго тысячелетия до н.э. [2]. В области 1 объект культурного наследия федерального значения. Это в Новосибирском районе церковь (деревянная) XVII в. Из тематической карты «Социально-экономический потенциал» видно, что удовлетворительные оценки имеют 17% районов, неудовлетворительные – 63%, посредственные – 20%.

Социально-экономический потенциал районов Территориально районы, обладающие хорошим потенциалом, расположены вблизи г.Новосибирска и г.Куйбышева и к ним относятся: Новосибирский, Сузунский, Куйбышевский, Чановский и Усть-Таркский районы (распределение оценок потенциала района, см. выше). Максимальное значение обеспеченности дорог в Новосибирском районе, далее идет Мошковский, Искитимский и Тогучинские районы. Удовлетворенность жителей качеством дорог и их обслуживанием выше всего в Сузунском, Куйбышевском, Усть-Таркском и Чановском районах [10]. Гостиниц больше всего расположено в Новосибирском районе, на порядок меньше в Искитимском, Мошковском и Карасукском районах. По количеству санаториев можно отметить Искитимский и Новосибирский районы. На берегу Бердского залива и Новосибирского водохранилища сосредоточены объекты санаторно-курортного комплекса, базы отдыха. Достопримечательностью Чановского района является известный курорт «Озеро Карачи». В Краснозерском районе расположены уникальные по своему составу озера Горькое и Островное, которые по своим характеристикам лечебных сульфидных иловых грязей и рапы превосходят лечебную грязь Мертвого моря. На территории Купинского района расположено целебное по своим свойствам Озеро Горькое. На территории Кыштовского района находится озеро Данилово (Серебряное), уникальное по составу воды. Лечебный туризм возможен также на базе санатория «Доволенский», там открыт источник минеральной воды, аналогичной «Ессентуки № 17». В области много районов, перспективных для развития охоты и рыбной ловли. Значительную часть Барабинского района занимают озера. В озере Чаны обитают 16 видов рыб. Лесостепные угодья в районе озера Чаны пригодны для охоты. Каргатский район богат ягодниками, грибами, дикими животными, действуют 4 охотничьих базы. В Колыванском районе красив Кашламский бор, уникален сосновый Кудряшовский бор, место обитания лосей, гнездований глухаря. Одним из главных природных богатств Сузунского района является Сузунский бор, который богат грибами, ягодами, разнообразной охотничьей живностью. Зона Салаирского кряжа наиболее перспективна для развития горнолыжного и других видов туризма. В Маслянинском районе возведен современный горнолыжный курорт «Юрманка» с десятью трассами. На горнолыжном комплексе «Новососедово» Искитимского района действуют 5 горнолыжных трасс, трасса для сноутьюбинга, детская горнолыжная школа. Спортивный туризм Тогучинского района представляют два горнолыжных комплекса: «Горный» и «Пихтовый гребень». Распределение индекса туристско-рекреационного потенциала районов показывает, что отличными оценками обладают 20% районов, хорошими - 37% и удовлетворительными – 27%.

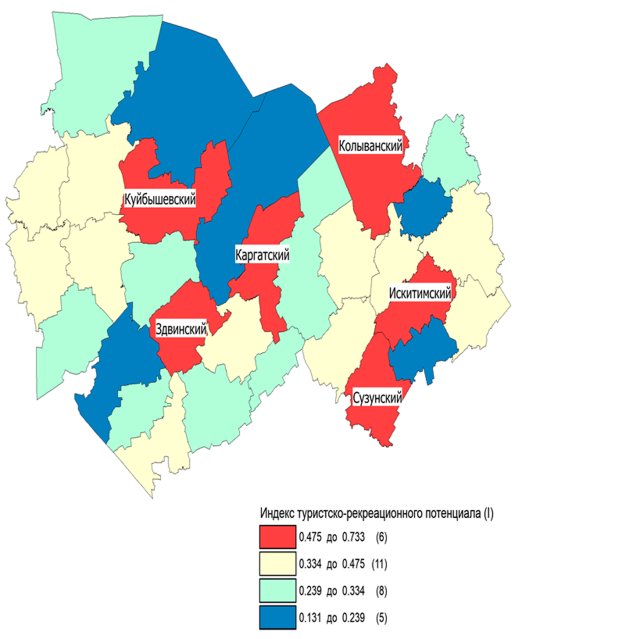

Туристско-рекреационный потенциал районов

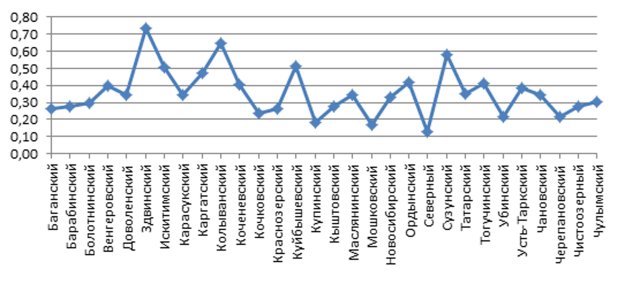

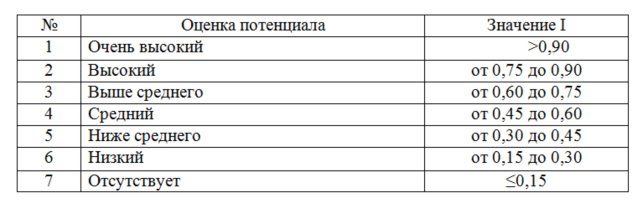

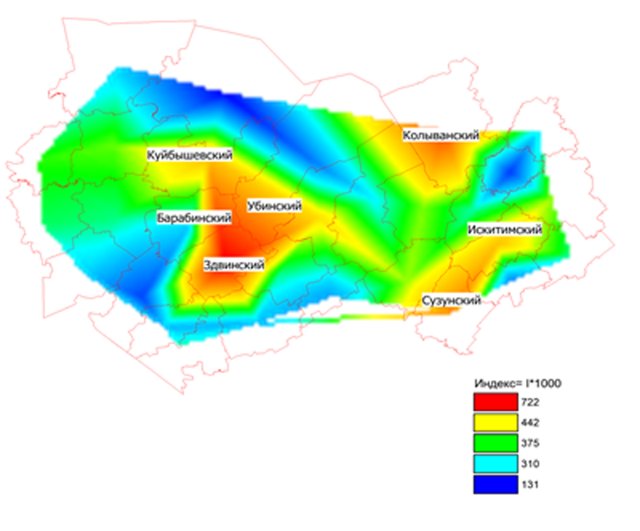

Распределение индекса туристско–рекреационного потенциала районов Проанализируем индекс туристско-рекреационного потенциала районов Новосибирской области (рисунок 3) на основании оценок предложенные Ушаковой Е.О. [7], которые представлены ниже.

Оценка индекса туристско-рекреационного потенциала Все районы по значению индекса I можно объединить в следующие пять групп. К первой группе районов, имеющие потенциал выше среднего относятся Здвинский и Колыванский районы, что составляет 7 % от общего количества районов в области. Ко второй группе районов, имеющие средний потенциал относятся четыре района (Сузунский, Куйбышевский, Искитимский и Каргатский), что составляет 13% от общего количества районов в области. К третьей группе районов, имеющие потенциал ниже среднего относятся тринадцать районов (Ордынский, Тогучинский, Коченевский, Венгеровский, УстьТакрский, Татарский, Чановский, Маслянинский, Доволенский, Карасукский, Новосибирский, Чулымский и Болотнинский), что составляет 43% от общего количества районов в области. К четвертой группе районов, имеющие низкий потенциал относятся 10 районов (Чистоозерный, Барабинский, Кыштовский, Баганский, Краснозерский, Кочковский, Убинский, Черепановский, Купинский и Мошковский), что составляет 33 % от общего количества районов в области. И в последнюю группу, где отсутствует туристско-рекреационный потенциал, попал район Северный, что составляет 3% от общего количества районов в области. По значению индекса I особо выделяются Здвинский, Колыванский, Сузунский, Куйбышевский, Искитимский и Каргатский районы. На их базе можно сформировать три центра туризма.

Туристско-рекреационные зоны Первый центр самый крупный и его радиус составляет порядка 100 км. Здесь главным районом является Здвинский. В данный центр можно отнести Барабинский, Куйбышевский Убинский и Каргатский районы. Второй и третий центры примерно в 1,5-2 раз меньше по территории, чем первый. Радиус этих центров составляет порядка 60 км. Вторым центром является Колыванский район, а третьим – Сузунский. На основании выполненного анализа туристско-рекреационного потенциала районов Новосибирской области можно сделать следующие выводы: -по природному фактору больше половины районов в области, в среднем, имеют хороший потенциал; -по историко-культурному потенциалу районы имеют почти удовлетворительную оценку; -по социально-экономическому потенциалу районы в среднем можно оценить как неудовлетворительно; -по значению индекса туристско-рекреационного потенциала I выделяются Здвинский, Колыванский, Сузунский, Куйбышевский, Искитимский и Каргатский районы, на базе которых можно сформировать три центра туризма в области; -общий потенциал области находится ниже среднего уровня. Для повышения туристско-рекреационного потенциала районов в Новосибирской области необходимо: 1) организовать центры туризма в Здвинском, Колыванском и Сузунском районах; 2) инвестировать в обустройстве археологических памятников и инфраструктуру туризма в области; 3) развивать базы отдыха на Новосибирском водохранилище; 4) наиболее шире и интенсивнее раскрывать в СМИ природный и историко-культурный потенциал. Заключение К основным результатам работы следует отнести: 1) рассмотрены классификация и методики оценки ресурса туризма в регионе; 2) разработан подход оценки туристско-рекреационного потенциала районов в регионе, где применяется пяти балльная система и предложено учитывать удовлетворенность жителей качеством автомобильных дорог и организацией транспортного обслуживания. 3) выполнена оценка и анализ туристско-рекреационного потенциала районов Новосибирской области. Все районы Новосибирской области обладают туристско-рекреационным потенциалом, кроме Северного района, при этом общий потенциал области находится на ниже среднем уровне. Полученные результаты и созданную базу данных по районам в MapInfo можно использовать как информационную основу для мониторинга туристско-рекреационного потенциала в Новосибирской области. Научная новизна работы в подходе и методике оценки туристско-рекреационного потенциала в геоинформационной системе MapInfo, а также созданные тематические карты раскрывают ресурсный потенциал туризма в Новосибирской области. Практическая значимость работы заключается в повышении эффективности управленческих решений при планировании развития туризма в Новосибирской области, а созданная база данных в MapInfo может быть использована в качестве информационной основы мониторинга развития туризма в области. Список литературы 1. Горелова Т.А. Природа Новосибирской области: учебное пособие/ Т.А. Горелова, Н.В. Гуляева, В.М. Кравцов, Ю.В. Кравцов.-Новосибирск: Изд. НГПУ.-2011.-160с. 2. Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Новосибирской области на 2012-2016 годы». – Новосибирск. – 2011. – 24 с. 3. Кусков А. С. Туристское ресурсоведение: учеб. пособие. – М.: Академия, 2008. – 208 с. 4. Севастьянова С.А Региональное планирование развития туризма и гостиничного хозяйства: учеб.пособие. – М.: КНОРУС, 2007. – 256 с. 5. Селиванов И. А. Разработка системной модели комплексной оценки туристских ресурсов региона. [Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.e-rej.ru/Articles/2006/Selivanov.pdf]. 6. Ушакова, Е. О. Методологические основы оценки ресурсов развития туризма региона: монография / Е. О. Ушакова, И. И. Золотарев, С. А. Вдовин. – Новосибирск: СГГА, 2014. – 194 с. 7. Федотов А.Л. Совершенствование теоретических и методических положений формирования ГИС-атласа для эколого-экономических исследований (на примере Московской области). М.: Московский государственный университет, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук, 2009. – 26 с. 8. www.nasledie-nso.ru 9. https://turizm.nso.ru/ru/content/pamyatniki-prirody-i-prirodnye-zakazniki 10. http://econom.nso.ru/deyatelnost/territ_razv/Pages/ser_munobr.aspx.

|