| |||

| |||

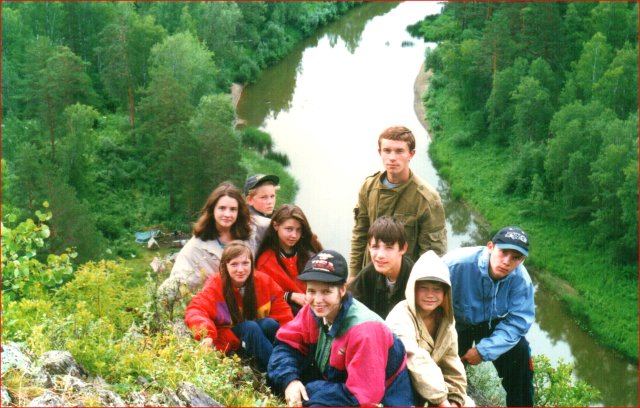

Разработка туристского маршрута по Сибирской Швейцарии Выполнил: Ковалев Егор ученик 10 класса МБОУ СОШ № 57 Руководители: Токарева Л.В., учитель географии Голованова Е.Н., руководитель школьного музея Новосибирск 2018 Содержание Введение. Теоретическая часть. 1. Улантова гора - северный форпост Салаирского кряжа - первый день путешествия. 1.1. Салаирский кряж. 1.2. Улантова гора - памятник природы. 1.3. Флора и фауна. 1.4. Розовый гранит. Практическая часть. 2. Описание маршрута второго дня путешествия. 2.1. Бердские скалы. 2.2. Барсуковская пещера. 2.3. Елбанские ельники. Петенёвские ельники. Черневые леса Салаира. Заключение. Список использованной литературы. Приложения. ВВЕДЕНИЕ Я познакомлю вас с выдержками из сочинения Антона Белосветова, которое хранится со всеми другими отзывами о поездке к Памятнику природы Тогучинского района Улантовой горе в музее нашей школы. Автор назвал сочинение «Замечательная поездка в село Лебедево». «Этот день мне запомнился навсегда. 14 октября прошлого 2010 года мы всем классом ездили в село Лебедево. Дорога в село Лебедево заняла примерно полтора часа по хорошей Ленинск - Кузнецкой трассе. На комфортабельном автобусе во время движения время проходило быстро, особенно когда я задумывался о чем-нибудь или наслаждался красивым видом из окна. Нас в селе встречала Лебедевская средняя школа. Ребята оказались очень гостеприимными и вежливыми, рассказали нам о своем селе, о том, как они живут и чем занимаются. Я увидел, как прекрасно и изящно это село. Но я ждал с нетерпением, когда мы отправимся на Улантову гору. Мы долго поднимались на эту гору с северной стороны, как я выяснил потом. Мы долго поднимались, но я шел с огромным удовольствием. По пути на Улантиху (так называют эту гору сельские ребята) мы успели наговориться, нашутиться, повеселиться и даже посмеяться. Дорога поэтому показалась незаметной, что туда, что обратно. Когда мы поднялись на вершину, то сразу испытали состояние свободы, легкости и непобедимости — глядя вдаль на леса и поля. Всем очень понравилось на этой вершине, кто-то, даже, и спускаться не хотел, а хотел просто остаться и наблюдать за этой необычайной красотой. Мы не заметили, как уже начало темнеть. Мы потихонечку начали собираться и вскоре уже вернулись к автобусу. В школе нас ждали пироги и чай с различными травами, мне очень понравился чай с мелиссой. Дорога не была уже скучной, все сидели, веселились, вспоминали гору, лебедевских ребят; смеялись, смотрели телевизор. Мы не заметили, как приехали. Поездка (двенадцатичасовая) для нас показалась не долгой, а даже наоборот — быстрой. Я не пожалел, что поехал. Было бы лучше, если бы мы чаще ездили в такие путешествия».

Вид с Улантовой горы

Вид с Улантовой горы

Рассказ об этом интересном экскурсионном объекте и экспедиционной поездке учащихся школы натолкнули меня на мысль о возможности совершении нового путешествия. Тем более, что в связи с 80 – летним юбилеем Новосибирской области, мы много говорили на уроках о ее достопримечательностях. Я узнал, что Улантова гора является памятником природы. Поэтому, прежде всего я познакомился с понятием «памятник природы». «Памятники природы - это охраняемые отдельные природные объекты или локальные объекты ландшафта небольшого размера, подлежащие охране в силу их научной и культурной ценности. Это своеобразные «жемчужины» природы, заметно отличающиеся от окружающего ландшафтного фона. Рельеф Новосибирской области большей частью равнинный, поэтому любые элементы горных ландшафтов на её территории относятся к числу необычных, редких, что придаёт им особое экологическое и эстетическое значение. Экологам давно известно, что локальные горные возвышения, расположенные на преимущественно равнинной местности, дают особый средообразующий эффект, приводящий к формированию на этих приподнятых участках специфической флоры, причудливо сочетающей самые разнообразные и неожиданные элементы лесной, степной, луговой растительности. Особенно ярко это просматривается на склонах различной экспозиции и на разном удалении от подножья возвышенности. Своеобразие растительности в таких местах обуславливает и необычный состав фауны этих участков. Животный и растительный мир присалаирских памятников природы включает в себя целый ряд редких и занесённых в Красную книгу видов, не встречающихся на территории, окружающей ту или иную возвышенность. На территории памятников природы запрещена любая хозяйственная деятельность, угрожающая сохранению естественного состояния охраняемого природного комплекса. В том числе, здесь нельзя собирать лекарственные, пищевые и декоративные растения, выжигать траву, вырубать древесно-кустарниковую растительность, производить отлов каких бы то ни было животных. Как и в заказниках, некоторая хозяйственная деятельность на территории памятников природы все же допускается. В определённых местах разрешена умеренная заготовка сена, сбор ягод и грибов местным населением, проведение лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, кроме того, возможна организация познавательных экскурсий и посещение памятников туристами». Кроме этого, две группы школьников в разные годы совершили сплав по реке Бердь под руководством преподавателя Юниора Валентина Дмитриевича Мишина. Когда я увидел в музее школы видео, сделанное в Маслянинском районе о работе золотодобывающей драги, я решил заняться изучением туристского значения этих двух граничащих друг с другом районов.

Сплав по Берди

Сплав по Берди

Сплав по Берди

Драга за Егорьевским

Драга за Егорьевским Цель работы: разработать туристский маршрут, исследовав туристско-краеведческий аспект памятников природы Тогучинского и Маслянинского районов, отталкиваясь от материалов школьного музея. Задачами работы являются: 1. изучение краеведческого материала по Улантовой горе, памятниках природы Новосибирской области и Салаирскому кряжу; 2. разработка маршрута; 3. подготовка презентации для урока географии НСО о природных памятниках Новосибирской области, которые я включил в маршрут. Используемые методы: - описательный: - географически-сравнительный метод; - работа с картами; - анализ архивных материалов школьного музея. Источники: печатные материалы и материалы интернета; камень, подобранный на Улантовой горе, архивные материалы школьного музея, фотографии и видео, сделанные во время поездок. Теоретическая часть УЛАНТОВА ГОРА – СЕВЕРНЫЙ ФОРПОСТ САЛАИРСКОГО КРЯЖА Памятник природы «Улантова гора» находится в Тогучинском районе, в 4 км юго-западнее села Лебедево. Легче всего увидеть Улантову гору, проезжая по трассе Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий. В окрестностях села Лебедево с автотрассы хорошо видна северная сторона горы, густо поросшая лесом. Площадь памятника природы 345 га. На этой территории находится как сама гора, так и прилегающая к ней с юга местность с сенокосами, пастбищами и лесом. «Улантова гора» - памятник природы областного значения, создан в 2001 году постановлением областного Совета депутатов с целью сохранения участков живописной местности с нетронутой природой, редких и исчезающих видов флоры и фауны. Профиль памятника — ландшафтный. Улантова гора упоминается в 16 томе «Полного географического описания нашего Отечества», вышедшем в 1907 году под редакцией В.П.Семенова-Тянь-Шанского. В этом путеводителе читаем: «С сопок Толстой и Мохнатой (это Буготакские сопки) открываются обширнейшие, превосходные виды на окрестности. За рядом синеющих грив, между прочим, видна на горизонте Булантова гора в Салаирском кряже...» 1 Россия. Полное географическое описание нашего отечества — настольная и дорожная книга для русских людей. Под редакцией В. П. Семенова и под общим руководством П. П. Семенова-Тян-Шанского (вице-председателя Императорского Географического Общества) и профессора В. И. Ламанского (председателя отделения этнографии Императорского Русского Географического Общества). Том 16. 1907 год. Как видим, название горы потеряло в течение столетия одну букву. В первых описаниях Улантова гора упоминается как Булантова. Это не удивительно, ведь географические названия могут со временем частично трансформироваться. Откуда произошло название горы не известно. Скорее всего, она названа по фамилии какого-нибудь крестьянина Булантова, который жил возле неё, охотился там или ещё как-либо проявил себя по отношению к этой горе. Подобных географических названий, произошедших от имени, фамилии или прозвища того или иного человека, на карте России очень много. Хотя по внешнему виду и по расположению на местности Улантову гору так и хочется причислить к Буготакским сопкам, но геологи относят Улантову гору к Салаирскому кряжу. Старинный путеводитель еще 100 лет назад сказал об этом коротко и по существу - «Булантова гора в Салаирском кряже». Она является самой северной вершиной Салаира, его своеобразном северным форпостом. Подтверждением этому служит и то, что Улантова большей частью сложена совсем другими горными породами, чем Буготакские сопки. Не диабазами и базальтами, а розовым гранитом. Обломки этой породы можно увидеть, поднявшись на вершину горы, они действительно имеют необычный розоватый цвет. Большая часть горы имеет выровненную поверхность, однако местами на её склонах можно увидеть небольшие, но живописные скальные выходы. Возникает вопрос, почему Буготакские сопки названы сопками, а вот Улантова удостоилась титула «гора»? Ведь эти возвышенности и по высоте почти одинаковы и по внешнему виду очень сходны. Если обратиться к словарю по физической географии, то мы прочтем там, что горой называются возвышения рельефа выше 200 метров, резко поднимающиеся среди относительно равнинных территорий, с хорошо обозначенным перегибом к крутым склонам. Исходя из этого определения, Улантова вполне подходит под статус горы. Буготакские сопки расположены группой, а вот Улантова гора находится в гордом одиночестве, она довольно резко и заметно выделяется среди окружающей местности, да и склоны ее, пожалуй, покруче, чем у Буготакских сопок. В книге столетней давности не ошиблись и относительно «обширнейших, превосходных видов на окрестности». Действительно, с Улантовой горы, пожалуй, еще в большей мере, чем с Буготакских сопок, открывается волнующая сердце путешественника, впечатляющая, почти круговая панорама окрестностей с высоты птичьего полёта. На южном горизонте, в легкой дымке, видны волнистые очертания основной гряды Салаирского кряжа. А на северо-западе округлыми буграми возвышаются Буготакские сопки. Внизу, во все стороны, от подножия горы до горизонта простирается слегка всхолмленная лесостепная местность. Улантова гора является заметной частью водораздела между бассейнами Ини и Берди. К северу от горы находится бассейн Ини, а к югу и юго-западу – Берди. На северном склоне Улантовой берёт начало небольшая речка Хвощевая, представляющая собой скорее ручей. У подножия горы он растекается по ложбинкам, образуя подобие заболоченной местности, поэтому с севера, со стороны автотрассы на Ленинск-Кузнецкий, подход к Улантовой затруднён. Самый хороший подход к горе с юго-восточной стороны, но и оттуда приблизиться к подножию не так-то просто. Грунтовая дорога, ведущая к Улантовой, проходит по лесу, петляет, разветвляется, и определить правильное направление путешественникам, возможно, удастся не сразу. На самой горе и вокруг нее существуют природные комплексы, имеющие большое научное, природоохранное и эколого-просветительское значение. На территории памятника природы, на разных высотах и на склонах разной экспозиции расположен целый спектр растительных сообществ — от степных до лесных. Собственно говоря, этот уникальный растительный комплекс и является основным объектом охраны. В него входят фрагменты экосистем смешанных лесов, разнотравных лугов, каменных ковыльно-кустарниковых и разнотравно- ковыльных степных. Большая часть горы и её окрестности покрыты смешанным лесом, в котором преобладают берёза и сосна. Часто встречается осина, иногда попадаются отдельные лиственницы. Южный склон свободен от леса и остепнен. Здесь, среди скальных выступов на открытых участках сохранились степные растительные сообщества, ставшие в наше время реликтовыми из-за повсеместной распашки земель и перевыпаса домашних животных. Южный склон Улантовой горы во многом напоминает остепненные склоны Буготакских сопок. У вершины горы, где степь граничит с лесом, встречаются красивые раскидистые сосны, которые эффектно смотрятся на фоне открывающихся с горы панорамных видов. Ближе к подножию распространены злаково-разнотравные луга с богатым видовым составом растений. (Приложение 1.) САЛАИРСКИЙ КРЯЖ Салаирский кряж — платообразная возвышенность в горах Южной Сибири, расположенная на территории Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. В конце XVIII века Салаирский кряж воспринимался как часть Алтая. Позднее, как и Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж получил от русских первоначально название Кузнецкие горы. Салаи́рский кряж — низкогорная возвышенность в Южной Сибири, расположенная на территории Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. С большой высоты кряж похож на зелёный остров, приподнятый с одной стороны над Кузнецкой котловиной, с другой - над Обской равниной. Главный хребет и отроги наиболее ярко выражены в центральной части кряжа. Салаирский кряж образует дугу, обращенную выпуклостью на северо-восток. На северо-западе кряж достигает Буготакских (тюркское буга "бык", таг "гора", то есть "бык-гора") сопок: Холодной (380 м), Мохнатой (373 м) и Большой (361 м). От Буготакских сопок Салаирский кряж круто поворачивает на юго-запад в излучину реки Оби. Протяжённость кряжа с юга на север около 300 километров. Ширина 15-40 километров. Наиболее значимые вершины: Кивда (618 м н.у.м.), Барсук (566), Гусек (589), Тягун (562), Мохнатая (555), Синюха (536), Копна (509), Пихтовый гребень (494). Кряж сильно сглажен, средняя высота его несколько меньше 400 метров от уровня моря. Кряж начинается отрогами гор Алтая на территории Алтайского края, в верховьях Нени, правого притока Вии, и Антропа, левобережного притока Кондомы, заканчивается же Буготакскими сопками в Новосибирской области с высшей отметкой 379 метров. Кряж отделён от Кузнецкого Алатау долиной реки Томь, от Горной Шории — долиной Кондомы. Реки — Чумыш, Бердь, Суенга, и более мелкие: Бачат, Ик, Чем, Аламбай и другие. Площадь - 18000 км2. Направление главного хребта Салаира почти параллельно Кузнецкому Алатау. Салаирский кряж невысок и не имеет снежников и горных озёр, с него берёт начало несколько рек, текущих на восток - в Иню и на запад - в Бердь и Чумыш. Да и сам Чумыш начинается на Салаире. Салаирский кряж и предсалаирские районы довольно богаты полезными ископаемыми. В окрестностях села Петени находится хорошо известный у нас в Новосибирской области карьер по добыче мрамора. Карьер этот выглядит своеобразно – в виде ступенек. С помощью специального оборудования из общего массива камня вырезают мраморные блоки. Мрамор Петенёвского месторождения имеет различную окраску и славится качеством. Но наиболее известен Салаир своим рассыпным золотом. Практически все реки Салаира золотоносны. Издавна население здешних мест занималось старательством. Исторический центр золотодобычи на Салаире – посёлок Егорьевское, расположенный в живописной местности. Салаирский кряж — древние горы. В большей своей части кряж представляет цепь невысоких холмов и увалов, в значительной мере распаханных. Главный хребет и отроги наиболее ярко выражены в центральной части кряжа, между 55° и 53°30' северной широты. Кряж сильно рассечён широкими и пологими долинами. Есть интересная особенность Салаирского кряжа: его северо-восточный склон в отдельных местах резко, подобно стене, поднимается над равниной. Так, между селениями Беково и Рождественское, на расстоянии десятков километров тянется высокая, в ряде пунктов резко обрывистая гряда Тырган (Гора ветров). Подобная же гряда начинается у Гурьевска и тянется в северо-западном направлении к сёлам Горскино и Красному так же на несколько десятков километров. У подножья этой горной гряды начинается совершенно ровная местность. Салаирский кряж больше напоминает сильно выровненную всхолмлённую возвышенность, расчленённую процессами эрозии — ветрового и водного разрушения. По характеру рельефа Салаирский кряж чётко подразделяется на Салаирское плато и короткий крутой склон — Кузнецкое Присалаирье. Каждый из этих районов отличается только ему присущими чертами рельефа, обусловленными тектоническим строением, составом горных пород и характером проявления эрозионных процессов. Салаирский кряж образовался как горное сооружение в результате слабых неравномерных поднятий в неогене на месте затопленной равнины. Породы палеозойского фундамента перекрыты толщей мезокайнозойской коры выветривания — бокситоносными глинами, суглинками и галечниками. Мезозойские отложения концентрируются во впадинах. Пологохолмистые, выровненные пространства Салаирского кряжа расчленены сетью логов и балок на систему сложно ветвящихся увалов. Рельеф плато включает в себя многочисленные останцы, так называемые «сопки» или «копны», сложенные трудно выветриваемыми породами (диориты, габбро, порфириты, граниты). Высота этих останцев разная: Барсук — 567 м, Мохнатая — 557 м, Пихтовая — 510 м, Копна — 509 м, Золотая — 416 м, Белуха — 375 м. Склоны гор Салаирского кряжа несимметричны. Западные склоны — пологие, постепенно переходят в равнинную часть Алтайского края. Всюду виднеются обнажения древних коренных пород: кристаллические известняки, песчаники и сланцы. Восточные склоны — крутые. Характерным примером такого рельефа является Тырган («Гора Ветров»), на которой расположен один из районов города Прокопьевска. В северной части кряж сглаживается и незаметно переходит в Кузнецкую котловину, а южная оконечность, более приподнятая, сливается с горной системой Горной Шории. Животный и растительный мир. В труднодоступных местах Салаирского кряжа ещё сохранилась дремучая труднопроходимая тайга, состоящая из пихты и осины. Эти мрачные темнохвойные леса называют в Сибири чернью или черневой тайгой. Но обширных участков пихты уже практически не осталось. Один из островков пихтового леса сохранился в окрестностях бывшего села Которово. Здесь организован памятник природы «Черневые леса Присалаирья». В Салаире встречается целый ряд редких для Сибири растений. Животный мир Салаира также богат: медведи, лоси, волки, рыси, зайцы и др., многие виды птиц, насекомых. В салаирских речках водится хариус. Природа Салаира красива в любое время года. Но она нуждается в охране. На территории Маслянинского, Тогучинского районов в настоящее время создан ряд особо охраняемых природных территорий. Бережное отношение к уникальной природе Салаирского кряжа залог того, что её первозданная красота и богатство сохранится для грядущих поколений. ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ Памятник природы регионального значения "Улантова гора" Новосибирской области находится на юго-западной окраине Присалаирской дренированной равнины, в южной части Тогучинского района. Граница территории памятника природы начинается от северо-западной точки урочища Желтоногинское N 1 и следует в северо-западном направлении 1300 метров по контурам угодий лесов и сенокосов. Затем граница территории памятника природы под углом 30 градусов пересекает лесной массив и следует на протяжении 250 метров в северо-восточном направлении до участка лесонасаждений, отсюда под углом 130 градусов граница территории памятника природы огибает с севера гору Улантову, поворачивает на юго-восток по опушке лесного массива, пересекает реку Курундус, следует на протяжении 3600 метров до границы пахотного поля. От точки выхода к пахотному полю граница территории памятника природы поворачивает на юго-запад под углом 205 градусов и вдоль кромки пашни следует на протяжении 2080 метров до сенокосного участка, огибает его до небольшого пруда на безымянном ручье. Затем граница территории памятника природы резко поворачивает под углом 170 градусов, следует по границе урочища Желтоногинское N 1, пересекает реку Кабаниху, поворачивает на северо-восток по границе с урочищем Желтоногинское N 1 на протяжении 1350 метров и снова следует по границе урочища Желтоногинское N 1 на северо-запад на протяжении 1350 метров до начальной точки описания границ территории памятника природы. Экспликация земель памятника природы регионального значения "Улантова гора" Новосибирской области. Категории земель площади памятника природы: • Лес - 233,51 га. • Сенокосы - 37,2 га. • Пастбище - 66,18 га. • Болото - 6,85 га. • Ручьи - 0,09 га. • Дороги - 1,27 га. Итого: 345,1 га. • В состав памятника природы регионального значения "Улантова гора" Новосибирской области входят природные комплексы, имеющие большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение. На территории памятника природы на разных высотах и склонах разной экспозиции образованы различные зональные сообщества - от степных до лесных, местами осложненных скальными выходами. • Основной объект охраны в памятнике природы - уникальный комплекс фрагментов экосистем смешанных лесов, разнотравных лугов, каменистых, ковыльно-кустарниковых и разнотравно-ковыльных степей. • Кроме того, на территории памятника природы зарегистрировано 58 видов птиц, 18 видов млекопитающих, 4 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 79 видов высших сосудистых растений, 18 видов мохообразных; из них 18 видов растений и животных занесены в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области. ФЛОРА И ФАУНА На территории памятника встречается более 130 видов растений, некоторые из них занесены в Красную книгу Новосибирской области. Это незабудочник гребенчатый, ковыль перистый, гусинолук Федченко, костенец северный, костенец рута постенная, тюльпан поникающий, венерин башмачок крупноцветковый, кандык сибирский, ясколка крупная. Уникальность растительных сообществ Улантовой горы обуславливает необычность и своеобразие её животного мира. Животный мир Улантовой горы разнообразен и самобытен. Особый интерес вызывает фауна насекомых, которых здесь выявлено более 300 видов. Приведу несколько примеров. Незабудочник гребенчатый - многолетнее растение высотой 15-30 см. Стебли прямые, тонкие, простые, волосистые, многочисленные, образуют дерновину. Листья линейно-продолговатые, в верхней части расширенные, на верхушке тупые, по краю реснитчатые. Цветки располагаются в кистевидных соцветиях (завитках) на верхушках стеблей. Соцветие безлистное, состоит из 2-3 кистей, редко одной, которые при плодах вытягиваются до 10 см и становятся редкоцветными. Венчик голубой, 5-10 мм в диаметре, с отгибом, вдвое длиннее трубки. Орешки трехгранные, с широкой гребенчато-зубчатой окраиной, зубчики которой усажены очень короткими шипиками, с гладкими боками, пушистой спинной площадкой. Растение распространено в европейской части России, в Сибири, в Китае и Монголии. Растет на щебнистых и каменистых склонах холмов и гор в степном, реже в лесном поясе. С лечебной целью в народной медицине используют цветки и листья, заготавливаемые во время цветения. Отвары измельченных порошок травы или цветков принимают при простудных заболеваниях как жаропонижающее, а также при воспалении кровеносных сосудов. Ковыль перистый включен в Красную книгу России. Плотнодерновинный многолетник. Как и другие перистые ковыли, принадлежит к наиболее характерным степным растениям, но приурочен к относительно более влажным вариантам степей (луговым степям) и проникает на север дальше других перистых ковылей. Часто обитает на остепненных полянах в дубравах и березовых колках, а близ северной границы ареала - на обнажениях известняка и близких к нему пород или сухих пойменных гривах. На песках приречных надлуговых террас и в песчаных степях замещается близким видом S. Borysthenica Klok. ex Prokud. Плодоносит довольно обильно. Распашка целинных степей, неумеренный выпас скота (особенно овец и коз), сбор остей для сухих букетов. На залежах долго не восстанавливается, так как не выдерживает конкуренции с сорняками. Несмотря на широкое распространение вида, численность его сокращается. Встречается на территории 15 заповедников, расположенных в европейской части РСФСР, на Кавказе и в Сибири, а также в ряде степей-заказников. На охраняемых участках необходим контроль за состоянием популяций. Желательна организация еще нескольких заказников на наиболее сохранившихся участках степей со S. pennataа и другими ковылями. Культивируется во многих ботанических садах страны. Особый интерес вызывает фауна насекомых, которых здесь выявлено более 300 видов. Туристы и местные жители редко посещают Улантову гору, в силу удалённости от Новосибирска. Поэтому экосистема памятника находится в довольно хорошем состоянии. РОЗОВЫЙ ГРАНИТ Россия богата месторождениями гранита, их насчитывается более 50-ти. Гранит добываемый в России пригоден для использования в качестве штучного камня, а также для щебня и бута. Месторождения гранита есть в Приморье и Хабаровском крае, в Забайкалье, в Архангельской и Воронежской областях, на Карельском перешейке, в Прионежье и Приладожье, на Урале (в Челябинской и Свердловской областях). Превосходный красный и розовый граниты добываются на северо-западе России, в Ленинградской области, на Кольском полуострове, в Республике Карелия. Эти месторождения называются Винга, Уккомяки, Шальское. Месторождение Муставаар даёт прекрасный желто-розовый гранит. Огромную славу снискало Шокшинское месторождение, ведь именно его гранит был использован при создании памятника Николаю I в. Санкт-Петербурге, могилы Неизвестного солдата в Москве и при сооружении саркофага Наполеона в Париже. Заслуженное признание строителей и архитекторов завоевал серо-розовый и красный гранит Кузреченского месторождения в Мурманской области. Этот красивый камень с удовольствием приобретают в Японии и Западной Европе. Серо-коричневый камень, очень похожий на знаменитый американский гранит «дакота махагони» добывают на Елизовском месторождении в Ленинградской области. Цвет гранита складывается из множества оттенков минералов, из которых он состоит. Поэтому понятие «розовый гранит» обозначает группу гранитов с оттенками, близкими к розовому. Оценить цвет гранита можно только «в массе», когда площадь облицовки достаточно велика. Розовый цвет камня создает теплую атмосферу, способствует улучшению настроения и довольно часто используется при строительстве для облицовки стен, «нарядной» отделки, а также для изготовления декоративных изделий: подоконников, столешниц, полок и др. Мне было интересно подержать розовый гранит в руках. И узнать о возможностях его использования.

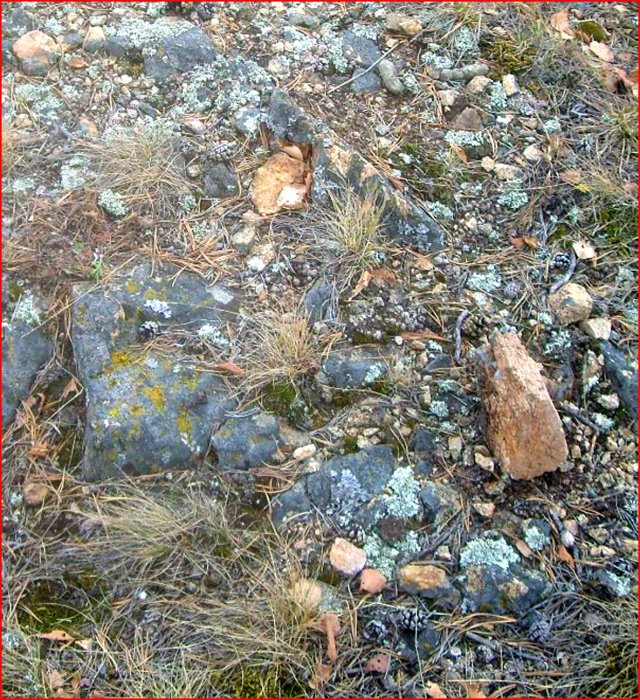

Розовый гранит на Улантовой горе

Розовый гранит на Улантовой горе

Розовый гранит на Улантовой горе

Розовый гранит на Улантовой горе

Привезённый с горы образец розового гранита

Теперь я хочу перейти к практической части своей работы.

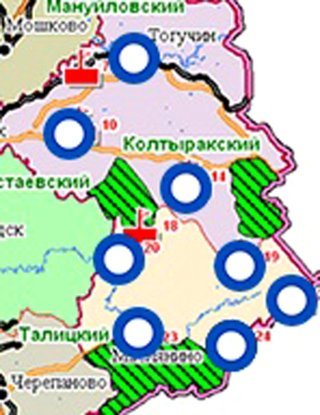

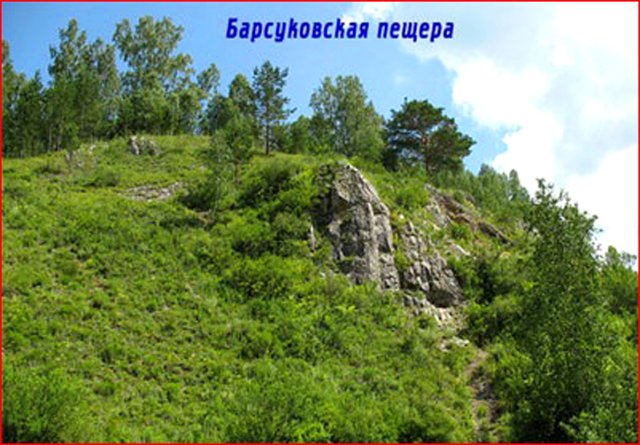

На территории Новосибирской области образовано 24 государственных природных заказника и 54 памятника природы регионального значения. Я предлагаю в первый день путешествия посетить Улантову гору, о которой я уже рассказал. Путешествие будет автомобильно-пешеходным: проезд по трассе до поворота на село Лебедево и пешеходный подъем на Улантову гору. Я предполагаю, что нужно будет рассмотреть окрестности и определить, какие объекты видны с горы, используя карту и компас. И сфотографировать увиденные объекты флоры и фауны. Во второй день путешествия я предлагаю посетить несколько экскурсионных объектов на автомобильном транспорте с небольшими радиальными выходами. (приложение 2) 20. Бердские скалы — экологический парк площадью 27 га, памятник природы в Новосибирской области. Находится на берегу реки Бердь, рядом с деревней Новососедово Искитимского района. Значимость памятника природы заключается в том, что он не имеет аналогов и представляет уникальный элемент ландшафта. Природоохранной эта территория стала в 2000 году. Уникальным было признано сочетание степной и лесной экосистем, в которые входят редкие виды животных и растений. Крутой скальный участок возвышается по правому берегу Берди почти на 300 метров, его протяженность — около 1,3 км. На левом берегу реки находится урочище Нижние луга — живописная зеленая местность. Самый впечатляющий вид открывается с главной вершины Бердских скал — смотровой площадки на скале Зверобой, к которой ведет экотропа. Подъем к Зверобою специальной подготовки не требует, основной отрезок пути проходит через лес. Чтобы доехать до Бердских скал из Новосибирска на машине, нужно преодолеть около 140 км. Главный ориентир для автомобилистов — деревня Новососедово, но при выборе маршрута до нее возможны варианты: ехать с севера по Р384 через Чемское и Мосты либо по Р256 на юг через Бердск и Искитим. Дорога по всему маршруту асфальтированная до самой деревни. Необходимо проехать через деревню, а после гостиницы свернуть направо, далее — двигаться по указателям. У начала экотропы на скалу Зверобой есть место для парковки машин. Дальнейший пеший маршрут — около 2 км. Координаты скалы: 54°37′2″N, 83°59′0″E. 23. Барсуковская пещера находится в Маслянинском районе Новосибирской области на правом берегу реки Укроп в 1,5-2 километрах на юго-восток от села Барсуково. Барсуковская пещера имеет карстовое происхождение и относится к коридорно-лабиринтовому типу. Общая протяженность пещеры составляет по разным источникам 190-200 метров, а глубина достигает 19 метров. Внутри подземной полости также имеется лабиринт протяженностью 50 метров и глубиной около 20 метров. Вход в пещеру расположен на высоте 20 метров над урезом реки на склоне небольшого вытянутого холма со скальными выходами. Он представляет собой овальное отверстие размерами около 1 метра, круто уходящее вниз. Узкие ходы пещеры, по которым часто можно передвигаться лишь ползком, перемежаются с гротами, высота свода самого крупного из доходит до 5 метров, а длина составляет приблизительно 8 метров. Дно пещеры суглинистое, плотное. Местами имеются небольшие каменные осыпи. В узких трещинах встречаются мелкие корралиты. Натечные образования (сталактиты и сталагмиты) в Барсуковской пещере практически не встречаются. По трассе Черепаново-Маслянино двигаться нужно в сторону Маслянино до свертка на деревню Барсуково. Поворачиваем на Барсуково. Справа от дороги будет линия электропередачи. После километрового столба «3 км» нужно найти первую опору ЛЭП с двумя подпорками («трехногий» столб). В этом месте сворачиваем направо и идём перпендикулярно дороге до реки со смешным названием «Укроп». Речка узкая, переправиться через нее можно по стволам поваленных через нее деревьев. На правом берегу Укропа и будут искомые скальники. К входу по осыпи ведет хорошо заметная тропа. Найти не просто, но можно. Источник: http://www.mytravelbook.org/objects/barsukovskaja_peshera/ 24. Памятник природы «Елбанские ельники» создан 25 февраля 1999 г. Его общая площадь составляет 689 га. Это заболоченный еловый лес с богатым набором видов растений и животных, сочетающим лесные, луговые и болотные элементы. На территории распространены виды растений, типичные для темнохвойных лесов, но редкие для Новосибирской области: кисличка, майник двулистный, недотрога обыкновенная, вороний глаз четырехлистный, волчеягодник обыкновенный, двулепестник альпийский. Произрастают такие кустарники, как рябина сибирская, жимолость татарская, бузина сибирская, черемуха обыкновенная. «Елбанские ельники» заслуживают внимания как место обитания целого ряда редких видов растений и животных, в том числе включенных в Красную книгу Российской Федерации и в книгу «Редкие и исчезающие растения Сибири». Это, прежде всего, виды растений из семейства орхидных: башмачок крупноцветный и башмачок настоящий. Также встречаются ветреница алтайская, лилия кудреватая, любка двулистная и целый ряд других редких растений, присутствие и сочетание которых позволяет предполагать, что ельник сохранил черты природных комплексов ледникового периода. Животный мир памятника природы богат и разнообразен. Здесь обитают такие редкие виды хищных птиц, как бородатая неясыть, филин, сплюшка, большой подорлик, ястреб-тетеревятник, эндемичный для Сибири длиннохвостый снегирь, редкие виды дятлов – трехпалый, черный и малый пестрый. Из охотничье-промысловых видов водится рябчик. Специальное зоологическое обследование ельников летом 1998 г. выявило обитание здесь более 500 видов насекомых и других членистоногих. Среди них занесенные в Красную книгу РФ шмель армянский, бабочки аполлон и голубянка Римн. На территории памятника природы разрешены сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство, проведение экскурсий. Запрещены: хозяйственная деятельность, сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, разведение костров, устройство туристических стоянок и лагерей. Местонахождение: Новосибирская область, Маслянинский район, примыкает к селу Елбань с северо-востока, расположен в среднем течении реки Елбань (левого притока реки Берди) Как добраться: расстояние от поселка Маслянино (райцентра Маслянинского района) до границы с памятником природы «Елбанские ельники» (в районе села Елбань) – 34 км на машине. 22. Памятник природы «Петеневские ельники» был создан 25 февраля 1999 г. Площадь территории памятника составляет 589 га. Еловый лес расположен на крутых бортах долины реки Бердь. На территории произрастают рябина сибирская, карагана древовидная, черная смородина, спирея средняя, черемуха обыкновенная, жимолость татарская, шиповник коричный. Ельник относится к водоохранным лесам и имеет важное средообразующее значение. Среди редких растений Петеневского ельника встречаются несколько видов, включенных в Красную книгу Российской Федерации. Это кандык сибирский, башмачки крупноцветный и настоящий, ятрышник шлемоносный. Здесь произрастает ряд видов, занесенных в книгу «Редкие и исчезающие растения Сибири»: касатик сибирский, купальница азиатская, марьин корень (пион), лилия кудреватая. Животный мир Петеневского ельника также богат и разнообразен. В результате экспедиционного зоологического обследования были встречены сокол-чеглок, ястреб-тетеревятник, канюк, ронжа, козодой, лесной дупель, седой дятел, пищуха, зимородок и некоторые другие редкие и интересные птицы. Всего на территории зарегистрировано 56 видов птиц и 605 видов беспозвоночных животных. Среди членистоногих здесь обитают 12 редких видов пауков-волков и кругопрядов, жуков-жужелиц, два очень редких и эндемичных для Южной Сибири вида стрекоз, бабочки червонец огненный, желтушка-аврора, краеглазка Эверсманна, тополевый ленточник, занесенные в Красную книгу шмель моховой, пчела-плотник, бабочка-аполлон. На территории памятника природы разрешены сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство, проведение экскурсий. Запрещены: хозяйственная деятельность, сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, разведение костров, устройство туристических стоянок и лагерей. Местонахождение: Новосибирская область, Маслянинский район, в 10 км на восток от поселка Петени, в верховьях реки Бердь Как добраться: расстояние от поселка Маслянино (райцентра Маслянинского района) до границы с памятником природы «Петеневские ельники» (в 10 км на восток от поселка Петени) – 58 км на машине 19. Черневые леса Салаира расположены в Северо-западной части Салаирского кряжа Тогучинского р-на. Памятник природы состоит из двух участков в правобережной и левобережной частях реки Дражны Тайлы. Участки черневой пихтовой, пихтово-осиновой и пихтово-березовой тайги с подлеском из черемухи, караганы, калины и высокотравным травяным покровом, с реликтами третичных широколиственных лесов. Неморальные плиоценовые реликты – воронец колосистый, копытень европейский, коротконожка лесная, осока остроконечная, гусиный лук Лащинского, лилия кудреватая, пион уклоняющийся, ветренница алтайская, кандык сибирский. Ближайшие населённые пункты - посёлки Егорьевский и Мирный - удалены от территории памятника природы на 15-17 км. Село Егорьевское относится к Маслянинскому району. Оно раскинулось на западных отрогах Салаирского кряжа на реке Суенга (бассейн Оби). Районный центр находится в 33 километрах юго-западнее. Егорьевское известно, как центр золотодобычи. В 1830 году шихтмейстер Мордвинов обнаружил в долине Суенги золотые россыпи. В том же году здесь началась добыча золота и возник посёлок старателей. Прииск находился в ведении Министерства финансов. Считается, что посёлок и прииск названы в честь министра финансов Егора Канкрина. По легенде, министр в 1831 году подарил императору Николаю І слиток из золота, добытого на Егорьевском прииске. Первыми жителями посёлка старателей были ссыльные каторжане, также здесь трудились бергалы – приписанные к прииску крепостные. Несмотря на тяжёлые условия труда (более 12 часов рабочего дня) и мизерную зарплату, желающих работать на прииске хватало, ибо за найденный самородок полагалось более половины его стоимости. Крупнейший самородок (2,5 килограмма) был найден на прииске в 1959 году. Сначала добыча велась кустарным способом, в открытых разрезах. Позже перешли на подземную добычу. Промышленную добычу наладили лишь в послевоенное время, когда многие процессы механизировали. В то время Егорьевский посёлок переживал период расцвета. Золото здесь добывают до сих пор. В 3 километрах от села находится Егорьевская пещера – первая по протяжённости в Новосибирской области и вторая в пределах Салаирского кряжа. Её длина составляет 208 метров, а глубина 33 метра. Егорьевская пещера относится к І категории сложности, поэтому привлекает не только опытных спелеологов, но и обыкновенных туристов. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Познакомившись с описанием памятника природы Улантова гора, я могу предполагать, что не нам придется преодолевать заболоченный участок разлившейся воды речки Хвощевой, даже в сухую погоду. Хочется увидеть раскидистые сосны на вершине и другие отражения зонального распределения растительности при подъеме на гору вверх. Я рассмотрел все вопросы своего плана. Я убедился сам и могу убеждать других, что и в Новосибирской области есть много интересных природных объектов для путешественников. Одним из таких объектов является Улантова гора. Статус памятника природы позволяет посещение экскурсантами горы. Тем более, что находится она находится недалеко от Ленинск-Кузнецкой трассы, около села Лебедево, где рейсовые автобусы делают остановку. Хочется напомнить, что путешественники могут сделать на Улантовой горе: - проводить научно-познавательные экскурсии с целью обеспечения экологического воспитания, образования и просвещения, обеспечения населения экологической информацией; проводить учебно-педагогическую и научно-просветительскую работу. Я определился с маршрутом по Салаирскому кряжу на второй день путешествия. Ведь попасть в эти места можно, только объехав вокруг. У меня получился маршрут – маленькая кругосветка по памятникам Салаирского кряжа. Все это богатство обрамлено просто фантастической нетронутой природой, за что этот край и прозвали Сибирской Швейцарией. Хочется повторить, что можно и что нельзя делать на охраняемых законом территориях. Разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам: сбор ягод населением, проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту; организация экскурсий в воспитательных целях. Запрещается: устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей; разведение костров, выжигание луговой растительности; загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами; сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 1. В.М. Кравцов, Р.П. Донукалова, География Новосибирской области: Учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений.- Новосибирск: «Студия Дизайн ИНФОЛИО», 1996. 2. Россия. Полное географическое описание нашего отечества — настольная и дорожная книга для русских людей. Под редакцией В. П. Семенова и под общим руководством П. П. Семенова-Тян-Шанского (вице-председателя Императорского Географического Общества) и профессора В. И. Ламанского (председателя отделения этнографии Императорского Русского Географического Общества). Том 16. 1907 год. 3. Сайты: http://www.grancom.ru/articles/properties/deposit.html http://www.elitgranit.ru/stone/granit/?color_filter=pink http://fitoapteka.org/herbs-n/3926-101024-eritrichium-pectinatum http://www.biodat.ru/db/rbp/rb.php?src=1&vid=362 http://www.balatsky.ru/NSO/2008_redplant.htm http://images.yandex.ru http://www.tajozhnyj/ru http ://wiki.darlingcity.ru/wiki/Памятники_природы http ://www.den-za-dnem.ru/school.php?item=194 http://mascbslib.blogspot.ru/p/blog-page_9.html КАРТА BALКАРТА BALATSKY.RUATSKY.RU Приложение 1 Фотографии из интернета

Вершина горы Улантова

Вершина горы Улантова

Вид с горы Улантова

Гора Улантова с автотрассы

Незабудочник гребенчатый

Ковыль перистый Приложение 2

|