| |||

| |||

Работа была представлена на XXXI городской научно-практической конференции школьников "Сибирь", секция "Краеведение и туризм", город Новосибирск.

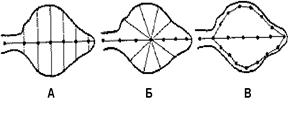

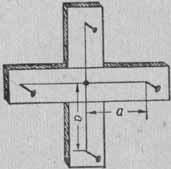

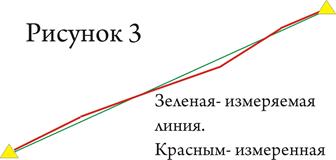

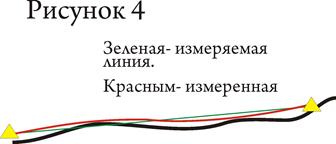

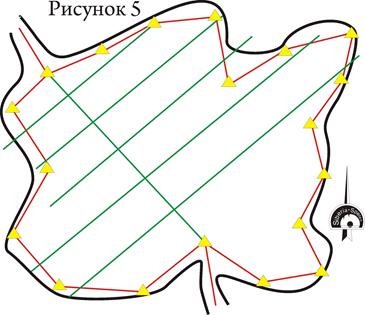

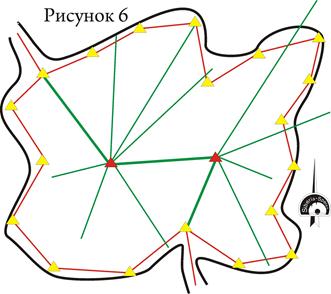

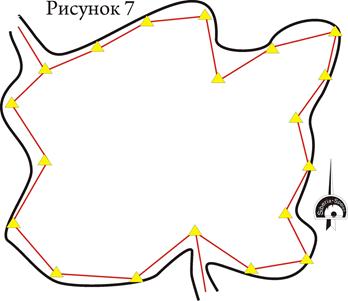

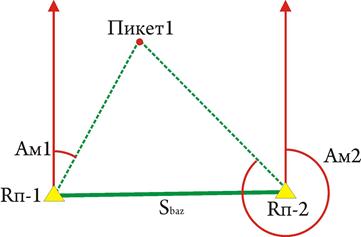

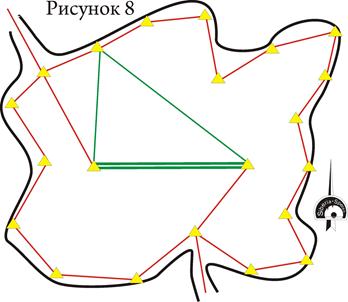

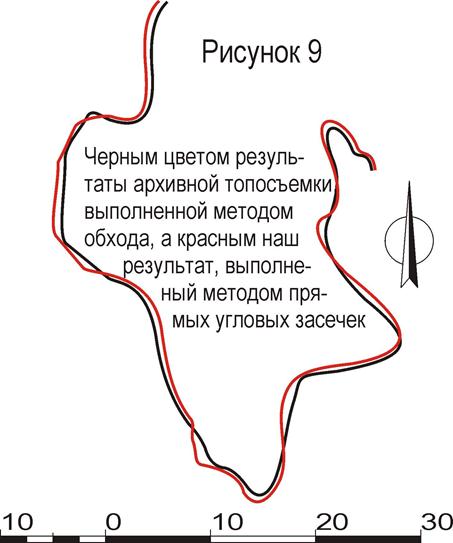

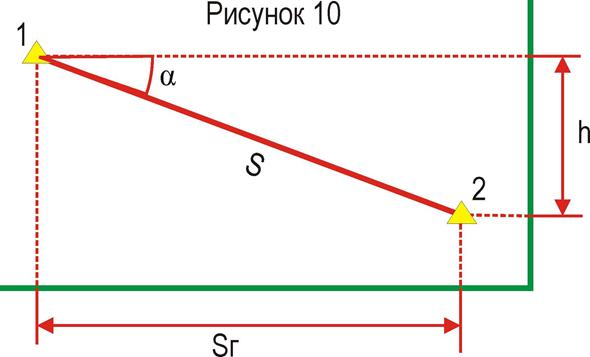

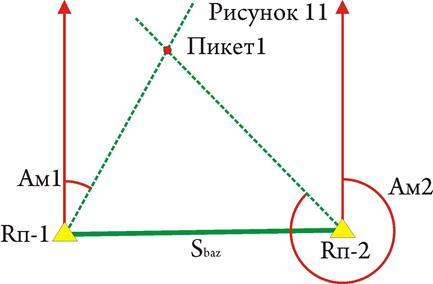

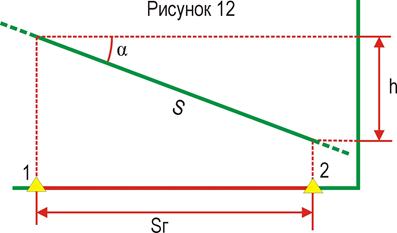

Автор: Ковалёва Варвара МКОУ ДОД ДТД УМ «Юниор» МБОУ СОШ № 186, 7 класс, Октябрьский район г. Новосибирска Научный руководитель: Глебова Марианна Евгеньевна, ПДО ДТД УМ «Юниор» г. Новосибирск, 2012 Оглавление. Введение Цель работы Задачи Методика исследования Основная часть Содержание исследований Оценка метода поперечных сечений Оценка радиального метода Оценка метода обхода Метод прямых угловых засечек Использование метода прямых угловых засечек при топосъемке фрагмента грота в пещере Археологическая Камеральная обработка материалов топосъемки графическим способом, без применения математической обработки Выводы Использованная литература и материалы интернет Введение Топографическая съемка - это единственный путь определить как глубока наша пещера и где она проходит. Это - гид, который указывает, где искать продолжение или проходы, которые, вероятно, соединятся с соседними пещерами. Высококачественная топосъемка - "доказательство" пещеры, действительно многие исследователи пещер не будут даже верить тому, что пещера существует, пока не увидят хорошую ее карту! [8]  В отечественной спелеологии многие годы все рекомендации по проведению подземных топографических работ основываются на теоретическом наследии Виктора Николаевича Дублянского и Владимира Валентиновича Илюхина [2]. Разработанная ими в середине 60-х годов прошлого века методика без изменений кочует из одного руководства в другое, без существенных изменений [1, 5, 6]. Согласно этим наставлениям и рекомендациям, во время полевых работ определяются магнитные азимуты (Ам) и углы наклона (α) линий съемочного хода, расстояния (S) между его точками, что при камеральной обработке позволяет определить плановое и высотное положение точек съемочного хода, а с использованием дополнительных измерений и абриса, в конечном итоге составить план и разрез подземной полости. Отличия в современных руководствах [1, 5] прежде всего касаются камеральных работ, делая акцент на использовании современных компьютерных программ для создания, планов, разрезов, разрезов-разверток и 3d моделирования пещер. А так же на унификацию записи данных полевых работ для более удобной их последующей компьютерной обработки и использование современных измерительных приборов и инструментов. Касательно топографической съемки гротов, Виктор Николаевич Дублянский и Владимир Валентинович Илюхин пишут [2] – «…съемки крупных залов в зависимости от их размеров, морфологии, проходимости в различных направлениях и навыков съемщика делаются одним из трех методов: поперечных сечений, радиальным или обхода (рис. 1). Последний способ в сочетании с маршрутным пересечением дает наибольшую точность». Рисункок 1.  Г- метод поперечных сечений Б- радиальный метод (полярный) В- метод обхода. В то же время все известные мне современные методические рекомендации по топографической съемке пещер не затрагивают вопросы картографирования обширных залов, сводя их к частному виду съемочного хода – иными словами к методу обхода. Более того, ныне наиболее популярные компьютерные программы обработки полевых измерений подземной топографической съемки? наиболее качественно обрабатывают именно съемочные ходы. Но в геодезии и топографии большой популярностью пользуется почти не известный спелеологам метод прямых угловых засечек [7], сводящий к минимуму линейные измерения и основанный на определении координат удаленной точки путем тригонометрических построений треугольника с одной известной стороной и двум прилегающим к ней углам. Цель работы. Оценить возможность использования метода прямых угловых засечек при топографической съемке обширных пещерных гротов. Задачи. Сравнить достоинства и недостатки известных методов топографической съемки гротов с методом прямых угловых засечек. Изучить особенности применения метода прямых угловых засечек при топографической съемки гротов. Рассмотреть возможность камеральной обработки топографической съемки гротов методом прямых угловых засечек без использования сложных тригонометрических формул, на основе имеющихся у меня знаний полученных в общеобразовательной школе. Методика исследования. Методика исследования заключалась: В практическом сравнении различных методов топографической съемки полигона на поверхности, имитирующего подземный грот. В использовании метода прямых угловых засечек при съемке фрагмента Большого грота пещеры Археологическая Сыйско-Ефремкинского карстового участка и сравнении данных этой съемки с архивными материалами Спелеологического клуба «Сибирь» [3]. В определение особенностей и методики ведения топографической съемки гротов методом прямых угловых засечек. В построении планов снимаемых участков графическим способом, без применения математической обработки. Основная часть. Содержание исследований. Прежде всего нам необходимо было определится с классом точности выполняемых топографических работ. Согласно классификации, предложенной Климчук А.Б. [4], наши измерения попадали по точности между категориями, определяемыми им, как 2 и 3 класс точности: Класс 2. Определение ориентировок компасом с точностью отсчета до 3°, расстояний и превышений – шагами, на глаз или с использованием линейного снаряжения (веревок, тросов, телефонных кабелей). Глазомерная зарисовка контуров. Класс 3. Создание съемочной сети без долговременного закрепления точек. Съемка сети с измерением магнитных азимутов компасом с точностью до 1°, вертикальных углов – эклиметром с точностью до 1° или превышений манометрическим гидронивелиром с точностью до 50 см, расстояний – мерной лентой с точностью до 10 см. Допустимая относительная плановая невязка для замкнутых съемочных ходов: 1/100 при средней длине элементарного хода более 10 м; 1/50 длины периметра при средней длине элементарного хода менее 10 м. Глазомерная зарисовка контуров (план, профили, сечения) и подробностей с использованием опорных ориентировочных измерений. Для измерений мною применялись: Жидкостной компас ориентировщика с точностью отсчета до 3°, геологический компас, самодельный эклиметр на основе транспортира с точностью отсчета до 1°, мерная лента длиной 10 метров с точностью отсчета в 1 см, зарисовка контуров (план, профили, сечения) и подробностей велась глазомерно с использованием дополнительных измерений. Оценка метода поперечных сечений.  Рекомендации в применении данного метода во многом для меня остались неясными. С одной стороны, данный метод позволяет практически полностью отойти от угловых измерений, используя по сути лишь примитивный эккер (рис 2). Но, ведь все равно, хотя бы для ориентации создаваемого плана по направлению север-юг, необходим компас. И, наиболее трудоемки, а так же требуют значительных временных затрат в сравнении с угловыми измерениями, именно линейные замеры. В то же время определение направлений, перпендикулярных основному съемочному ходу с помощью компаса требуют дополнительных вычислений, что в условиях пещер, не столь трудно, сколь неудобно и может служить дополнительным источником ошибок. В своей работе по этой методике я эккер не использовала, а пользовалась компасом.  Хочу более подробно остановится на источниках ошибок линейных измерений. Прежде всего это трудоемкость, а иногда и невозможность точно выдержать прямолинейность измерений, когда измеряемая линия длинней мерной ленты (Рис.3), а так же провисание или огибание мерной лентой препятствий из-за неравномерности ее натяжения (Рис.4)  Совмещенный план полигона, полученный поперечных сечений и методом обхода приведен на (Рис 5) Красным показан съемочный ход по методу обхода, зеленым- поперечные сечения.  Оценка радиального метода. Данный метод более гибок чем метод поперечных сечений. Но, вновь его слабой стороной является обилие линейных измерений. При съемке полигона на поверхности мне не удалось заснять его полностью с одной точки. Совмещенный план полигона, полученный радиальным методом и методом обхода приведен на (Рис 6).  Оценка метода обхода.  Топосъемка полигона этим методом(Рис 7), на мой взгляд, наиболее трудоемка и длительна по времени. Но, она и наиболее точная, кроме того, так как съемочный ход получается замкнутым, возможен расчет погрешностей по специальным геодезическим формулам и внесение поправок, что значительно повышает точность результата. При линейных измерениях можно делать расстояние между съемочными точками равным длине мерной ленты, что в значительной мере снижает погрешность линейных измерений. Так, как в школе я еще не проходила тригонометрию, расчеты горизонтальных проложений линий съемочного хода и вычисление превышений и абсолютных отметок точек, расчеты погрешностей и поправок для замкнутого хода велись с помощью заполнения электронных таблиц из архива Спелеологического клуба «Сибирь». Считая, что метод обхода наиболее точен, его результаты я использовала как эталон для сравнения точности других методов. Результаты сравнений приведены в Таблице 1. Метод прямых угловых засечек.  Суть метода хорошо понятна из приведенного рисунка и заключается в создании базисной линии (Sbaz), с концов которой определяются магнитные азимуты (Ам) и углы наклона (α) на один и тот же пикет. Практически работа заключается в следующем: Разбивается базис. На концах базисной линии встают топосъемщики с компасами и эклиметрами. Третий человек встает с фонариком на пикет Топосъемщики, визируя на фонарик, определяют магнитные азимуты направления и углы наклона. На основании полученных измерений строится план либо графическим способом, либо путем расчета планового положения пикетов.  Результаты этих измерений при камеральной обработке могут быть использованы для графического построения или теоретического вычисления прямоугольных координат пикета по формулам, известным в геодезии, как «формулы Юнга». Ведя съемку полигона методом прямых угловых засечек, я выяснила, что сделать всю съемку используя только один базис невозможно из-за «полей невидимости», в которых резко возрастает ошибка съемки, независимо от того, как результаты обрабатываются – графически или путем математических вычислений. Поэтому необходима закладка дополнительных базисов наблюдений. Линейные измерения базиса проводятся несколько раз и вычисляется среднее значение его длины. Совмещенный план полигона, полученный методом прямых угловых засечек и методом обхода приведен на (Рис 8). В результате сравнения выявлено, что метод прямых засечек по точности практически не уступает методу обхода, но менее трудоемкий и более быстрый, хотя и требует большего количества людей для его выполнения. Использование метода прямых угловых засечек при топосъемке фрагмента грота в пещере Археологическая.  В январе 2012 года группа «Лесная школа» принимала участие в учебно-тренировочном выезде в село Малая Сыя Ширинского района Хакасии. Во время выезда методом прямых угловых засечек была выполнена топографическая съемка фрагмента Большого грота пещеры Археологическая. Результаты сравнения этой топосъемки с архивными материалами Спелеологического клуба «Сибирь» [3] (Рис 9) позволяет судить о большом сходстве материалов. Различия, на мой взгляд, вызваны в расхождении в прорисовке стен грота на основе дополнительных измерений. Камеральная обработка материалов топосъемки графическим способом, без применения математической обработки. Выполняя обработку результатов полевых наблюдений, я столкнулась с тем, что все вычисления основаны на использовании тригонометрических формул, которые я в школе еще не проходила. В то же время, я хорошо понимала суть стоящих передо мной задач, заключающихся в необходимости отражения на составляемых планах и разрезах не измеренных наклонных расстояний, а их проекций на горизонтальную (для плана) или вертикальную (для разреза) плоскость. Руководитель Спелеологического клуба «Сибирь» Олег Георгиевич Добров подсказал, что горизонтальные и вертикальные проекции наклонных линий можно определять путем графических построений. Мною был опробован следующий способ таких построений.  На листе миллиметровки, с помощью транспортира, линейки и циркуля-измерителя мною откладывалась под наклоном, соответствующим измеренному на местности углу α линия, равная, с учетом масштаба составляемой карты, измеренному расстоянию S. Затем находилась проекция этой линии на горизонтальную линию, что соответствовало Sг – горизон- тальному проложению измеренной линии и проекция на вертикальную линию, что соответствовало превышению h. В зависимости от того шла линия вверх или вниз, превышение, соотвественно получало знак «+» или «-». (Рис. 10). Полученные значения горизонтального проложения и превышения измерялись циркулем измерителем и затем использовались при построении плана и разреза пещеры. Применительно к построению плана грота, топосъемка которого была выполнена методом прямых геодезических засечек, работа выполнялась следующим образом:  Определялось горизонтальное проложение базиса, в масштабе карты строилась базисная линия. Затем с концов линии с помощью транспортира откладывались значения магнитных азимутов на пикет. В точке пересечения направлений магнитных азимутов я получала плановое положение пикета. Затем эти действия повторялись для следующего пикета и так далее. (Рис 11). Для получения превышения пикета над точкой конца базиса, необходимо проделать работу, обратную, отображенной на рисунке 10. Из графического построения по определению планового положения пикета нам известно горизонтальное проложение расстояния Sг и из полевых измерений известно значение угла наклона α. На листе миллиметровки необходимо было на горизонтальной линии  отложить с помощью циркуля измерителя горизонтальное проложение расстояния, полученное из графического определение положения пикета. Затем с помощью транспортира провести под углом α наклонную линию. Путем графических построений найти значение наклонного расстояния S и далее, аналогично, как показано на Рисунке 10 определить превышение h пикета над концом базисной линии. Схема таких построений приведена на рисунке 12. Выводы. Таким образом мною проведена сравнительная оценка возможности использования метода прямых угловых засечек при топографической съемке обширных пещерных гротов. На основании проделанной работы мною сделан вывод, что использование метода прямых угловых засечек при топографической съемке обширных пещерных гротов вполне допустима. По точности измерений данный метод является достаточно точным и его результаты вполне сопоставимы с методом описанного в спелеологической литературе, как наиболее точного, метода обхода (проложения съемочного хода). Метод требует меньших трудозатрат в связи с минимумом линейных измерений, более прост в последующей камеральной обработке, так как не требует уравнивания замкнутого съемочного хода. Будучи соизмеримым с методом обхода по точности, он требует на выполнение гораздо меньшего времени. Камеральная обработка съемки возможна графическим способом, без использования сложных математических расчетов. В то же время, для его выполнения требуется более подготовленная и слаженная съемочная группа, большая по численности. Если для выполнения метода обхода минимальное количество необходимых людей 2, то для метода прямых угловых засечек их 3. К относительным недостаткам способа я отношу так же тот факт, что с данным методом не работает ни одна из известных мне компьютерных программ обрабатывающих результаты подземной топосъемки. Проведенная сравнительная оценка известных методов съемки обширных гротов позволяет мне сделать вывод, что метод горизонтальных сечений в настоящее время изжил себя и не может быть рекомендован для применения. Радиальный метод может получить «второе дыхание» и стать одним из основных при изменении способов измерения расстояний в пещерах. Например при использовании лазерных дальномеров. Во всяком случае он в этом случае сможет существенно дополнить метод прямых угловых засечек и быть использован в «зонах невидимости». Использованная литература и материалы интернет. 1. Грачев А.П. Топографо-геодезические работы в горизонтальных пещерах. Киев, 2010 http://nature.land.kiev.ua/Library/topographic_work_in_caves.pdf 2. Дублянский В.Н., Илюхин В.В. Путешествия под землей. Издательство "Физкультура и спорт" Москва 1968 http://www.rgo-speleo.ru/books/put_pod_zemley.htm 3. Добров О.Г. Малая Сыя. На земле и под землей. «Немо-Пресс», Новосибирск, 2009 4. Климчук А.Б. Классы топосъемочных работ в пещерах //Картографирование и районирование карста в связи с освоением территорий. Тез. докл. IV Всес. карстово-спелеол. совещания, 15-18 апреля 1986 г. Владивосток, 1986, с.50-52; Свет, №2(15), 1996, с.22. http://www.krasspeleo.ru/doku.php?id=stati:toposemka:klassy_toposemochnyx_rabot_v_pescherax:start 5. Коротков Д. Введение в топосъемку пещер. Красноярск, 2009 http://www.krasspeleo.ru/doku.php?id=stati:toposemka:vvedenie_v_toposemku_pescher:start 6. Методика описания пещер. Центральное рекламно-ннформационное бюро "Турист" Москва, 1980 7. Прямая угловая засечка. //Основы геодезии О геодезии и разный полезный материал для геодезистов. http://geodesy-bases.ru/opredelenie-pryamougolnyx-koordinat-tochek/opredelenie-koordinat-odnoj-tochki/pryamaya-uglovaya-zasechka 8. Warild Alan. Топосъемка. //Vertical 2007, Глава 10. Перевод Konstantin B.Serafimov 2007-2008. http://www.speleo-vrn.ru/biblioteka/vertikal/10-Survey-perevod-rus.pdf

|