| |||

| |||

Работа была представлена на XXXIII городской научно-практической конференции школьников "Сибирь", секция "Краеведение и туризм", город Новосибирск.

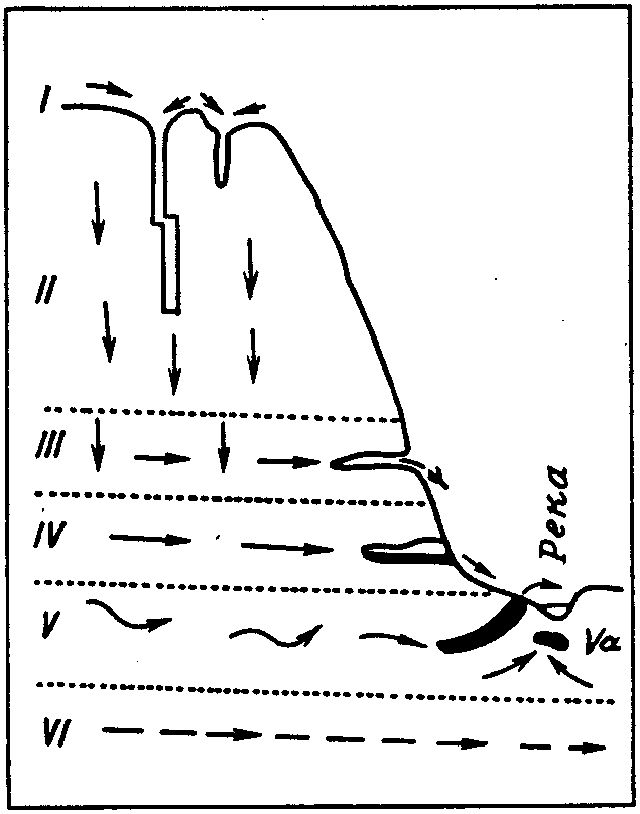

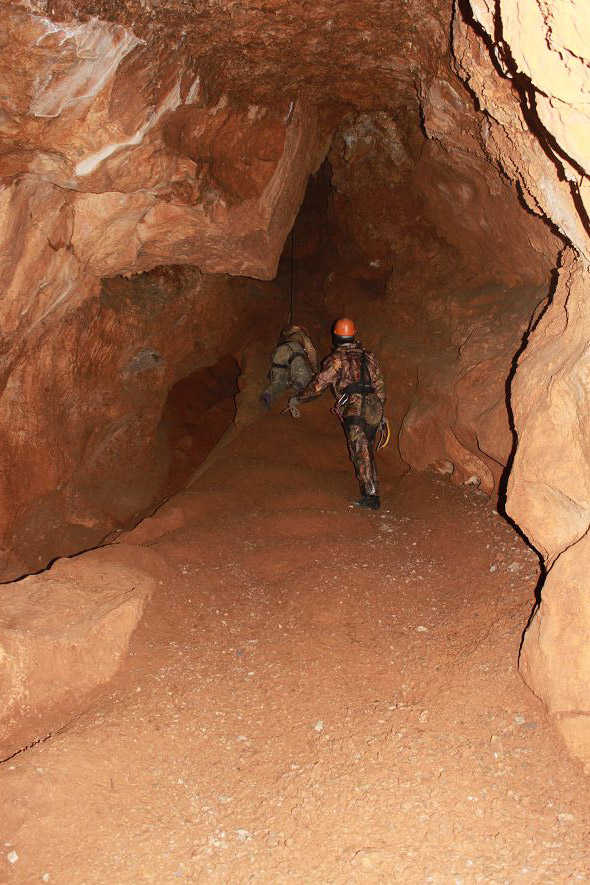

Автор: Третьякова Александра МКОУ ДОД ДТД УМ «Юниор»; МБОУ СОШ № 195, 5 класс “ Б ” , Октябрьский район г. Новосибирска Научный руководитель: Ершов Михаил Сергеевич ПДО ДТД УМ «Юниор» Консультант: Ершова Елена Владимировна ПДО ДТД УМ «Юниор» Новосибирск 2014 Содержание : Введение Карстовые явления Особенности образования карстовых пещер Самостоятельные исследования спелеотуристов Первые шаги при поиске пещер Методика поиска карстовых пещер Заключение Список использованной литературы Приложение А - Схема карстово-спелеологического районирования Приложение Б — Список используемых терминов Введение Сегодня на географических картах уже нет белых пятен; неисследованными остались только недра Земли, бездны моря да космическое пространство. Мишель Сифр, французский ученый, спелеолог Разнообразие карстующихся горных пород, условий их залегания, рельефа, климата, зон движения и состава вод, др. факторы приводят к образованию различных поверхностных и подземных карстовых форм. Карстовые пещеры – это подземные полости, сообщающиеся с земной поверхностью или замкнутые, которые образуются при выщелачивании растворимых горных пород. Они представляют собой естественные полости, шахты, колодцы, имеющие четкие границы и возникающие в покрывающих неводонасыщенных и водонасыщенных карстующихся породах. Актуальность темы. Многие массивы карстующихся пород, спелеологически, не изучены, и поиск пещер сводится к их планомерному исследованию в благоприятное время года и раскопкам заваленных ходов известных карстовых полостей. Соответсвенно, одним из основных направлений в деятельности нашего клуба является поиск и исследование новых подземных полостей — карстовых пещер и шахт. Из истории: еще в постановлении президиума Центрального совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС, принятом в 1964 году, перед спелеотуристами была поставлена задача: «Разведывание и изучение пещер, с тем чтобы эти замечательные памятники природы стали достоянием широких масс трудящихся нашей страны». Цель нашей работы заключалась в следующем: - составить план действий, необходимых для поиска карстовых пещер, определить наиболее удобное для поиска карстовых полостей время года и описать когда и почему лучше их выполнять. Карстовые явления В основу классификации подземных полостей положен генетический подход: группы полостей выделены по антропогенному признаку (искусственные и естественные), классы – по источнику энергии полостеобразующих процессов (эндо, экзо, антропогенному), подклассы – по характеру перемещения вещества. Типы – по основному процессу полостеобразования. Классификация включает только моногенетические (образованные одним ведущим процессом) полости. В природе имеются и полигенетические, которые относятся к смешенным типам (коррозионно-гравитационный, экскавационно-коррозионный, суффозионно-коррозионно-абразионный и др.). Карстовые полости – всего лишь один из 11 подклассов естественных полостей, но они всё же выделяются: к ним относятся все самые крупные полости мира, наиболее красивые по натечному убранству залы, самые богатые археологическими и прочими находками пещеры.… По количеству их на 1–4 порядка больше, чем остальных. Так что карстовые полости заслуживают отдельного рассмотрения. Карст-процесс растворения (выщелачивания) трещиноватых растворимых горных пород подземными и поверхностными водами, в результате которого образуются отрицательные формы рельефа на земной поверхности и различные полости, каналы и пещеры на глубине. Впервые такие процессы были детально изучены на побережье Адриатического моря, на плато Карст близ Триеста, откуда и получили своё название. Наибольшее разнообразие карстовых форм наблюдается в открытом типе карста (горные районы известнякового плато Крыма, Кавказа, Карпат, Альп и др.). В этих районах развитию карста способствует открытая поверхность растворимых пород и частые ливни. Покрытый карст отличается от открытого тем, что закарстованные породы перекрыты нерастворимыми или слаборастворимыми породами: формы поверхностного выщелачивания здесь отсутствуют, процесс протекает на глубине. На контакте с закарстованными породами происходит перемещение материала покрывающих пород в ниже расположенные карстовые полости, в результате чего образуются блюдцеобразные и воронкообразные формы. Существует два основных противоположных процесса: с одной стороны, разрушение карстующихся пород химическим и отчасти механическим воздействием подземных и поверхностных внерусловых вод, дающее разнообразные карстовые формы; с другой стороны, отложение продуктов разрушения. Связующим звеном между ними является перенос растворённых и влекомых карстовыми водами веществ. К поверхностным карстовым формам относятся: карры (шрамы), карстовые желоба и рвы (более глубокие, с крутыми бортами), богазы, карстовые воронки, блюдца и западины (нечётко выраженные мелкие воронки), котловины (на дне которых могут развиваться воронки), суходолы, полья – наиболее крупные карстовые формы. Переходными от поверхностных форм к пещерам типа гротов являются навесы и ниши; естественные мосты и арки возникают чаще всего при обрушении потолка пещерных тоннелей, ниш. К подземным карстовым формам относят колодцы и шахты, пропасти, пещеры. Особенности образования карстовых пещер Большинство карстовых пещер образуется при ведущей роли выщелачивания, часто при совместном действии растворения и размыва горной породы. Когда карстовый массив пересекает крупная река, образуется несколько гидродинамических зон (рис. 1.1). Вода, стекающая по продуктам выветривания карстующихся пород, образует зону поверхностного движения (І), или зону аэрации, где осуществляется главным образом нисходящее движение инфильтрационных (проникание) и инфлюационных (втекание) вод, с которыми связано формирование поверхностных карстовых форм. Многочисленные трещины и вертикальные карстовые полости отводят воду вглубь карстового массива, где выделяются несколько зон движения карстовых вод.

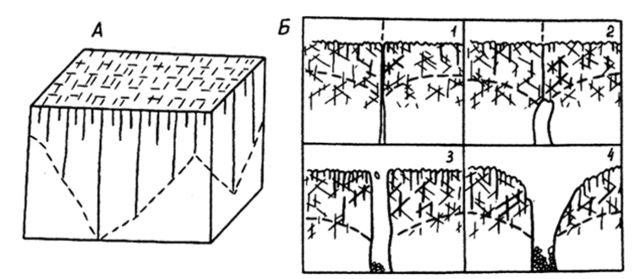

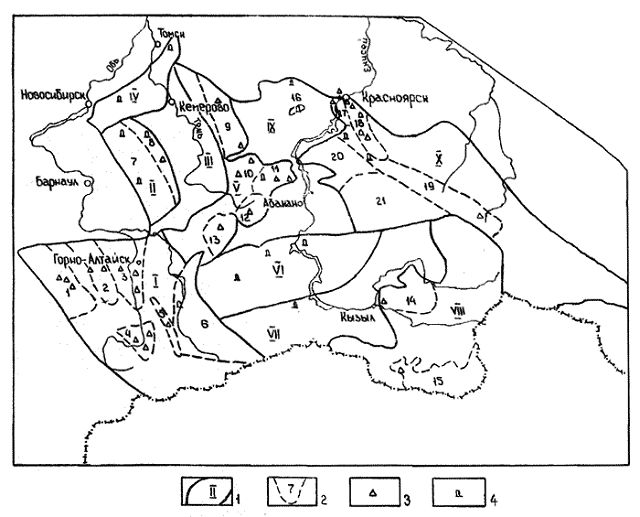

Рисунок 1.1 – Гидродинамические зоны в карстовом массиве При высоком стоянии их уровня происходит горизонтальное движение воды, при низком – вертикальное, в соответствии, с чем осуществляется направленное вымывание карстующихся пород. Вначале вода движется вниз примерно по вертикали. Это зона вертикального нисходящего движения карстовых вод (ІІ), её мощность колеблется от 30–100 м на равнине до 100–200 – 2000 м в горах. Ниже, на уровне днищ речных долин, вертикальное нисходящее движение сменяется почти горизонтальным. Это зона горизонтального движения карстовых вод, для которой характерна постоянная обводнённость и наличие слабого уклона водного зеркала к реке (ІV). После весеннего снеготаяния и сильных ливней уровень воды здесь может повышаться на 5–100, в горных районах на 100–200 м. Поэтому выделяется промежуточная зона, лишь периодически насыщенная водой, где в разные сезоны происходит вертикальное или горизонтальное движение карстовых вод. Для всех этих трёх зон характерен свободный контакт воды с воздухом, содержащим до 0, 05–0, 5% углекислоты, поступающей с поверхности, за счёт биохимических процессов, происходящих в почвенном слое, а также формирующейся под землёй при окислении органических веществ и различных минералов (преимущественно пирита). С последними двумя зонами связаны горизонтальные каналы пещер и нисходящие карстовые источники, располагающиеся либо образующиеся несколько этажей, на равнинах часто соответствующих уровням речных террас. Ниже выделяют зону сифонного движения, где вода движется по полностью заполненным водой каналам различной ширины (V). Особенно велики эти каналы в приречной зоне, что даёт основание выделять подзону поддолинной циркуляции. Ниже располагается зона глубинного движения (VІ). Скорость воды здесь невелика (менее 100 м/сут), и она находится под напором. С зоной сифонного движения связаны восходящие карстовые источники, часто имеющие огромный расход. В зависимости от местных условий – мощности карстующегося массива, однородности карстующихся пород, наличия или отсутствия некарстующихся пластов, движений земной коры, расчленённости массива транзитными магистральными реками, элементов залегания карстующихся пород, геоморфологических, климатических и ряда других – наблюдается различное распределение гидродинамических зон карстовых вод. Итак, при формировании карстовых полостей происходит взаимное наложение коррозионного, эрозионного и гравитационного процессов в пространстве (в пределах разных гидродинамических зон) и во времени (на разных стадиях развития карста и в различные сезоны). Самостоятельные исследования спелеотуристов В любом из карстовых районов страны спелеотуристу обычно приходится решать одну или несколько спортивно-исследовательских задач. В их числе - поиск карстовых полостей, топографическая съемка их, геологические, гидрогеологические и метеорологические наблюдения, подробное описание и фотографирование. Рассмотрим подробно одну из них — поиск карстовых полостей. Первые шаги при поиске пещер Как известно прямых поисковых методов для установления пещер с поверхности нет (Дублянский В.Н.). И здесь надо внимательно оценивать косвенные признаки. Такие как: наличие сухостоя в районе нахождение предполагаемого входа в пещеру, «куржево», покрытые пышным мхом камни у входа, выносы временных водотоков, скопления крупных валунов в привходовой части, вытекание воды из под скалы/склона/камня(«Грифон») и так далее; а также ряд геологических признаков, таких как: зоны сгущения трещиноватости, пересечения крупных и не только разломов, контакты карстующихся и некарстующихся пород. Опыт описанных в литературе поисковых экспедиций показывает, что целесообразная численность отдельно работающего отряда не должна превышать 6 человек при проведении маршрутных выходов группами по 2-3 человека. Выезду в экспедицию предшествует знакомство с литературой, картами, аэрофотоснимками будущего района поиска с целью выяснения его геологических особенностей, наиболее вероятных мест расположения пещер и путей подхода к исследуемому району. В первую очередь необходимо перенести границы распространения карстующихся пород с геологической карты на топографическую. Наличие зон тектонических нарушений в карбонатных породах способствует развитию глубинного карста. Геоморфологическим поисковым признаком пещер является наличие замкнутых понижений земной поверхности: воронок, котловин, провалов, а также исчезновение ручьев и рек. Известняки, залегающие среди песков, глин, глинистых сланцев и других некарстующихся пород, часто образуют положительные формы рельефа в виде холмов и гряд. При отсутствии геологической и топографической карты в процессе поиска пещер составляется схема, на которую наносятся массивы карстующихся пород, ручьи, источники и другие объекты. Следует обратить внимание на топонимику района с такими географическими названиями, как например Карсты, Белый Камень, Воронки, Провал, Известковый, Белая, Пещерный, Сухая. Тактика поиска карстовых полостей зависит от геологических, геоморфологических, гидрогеологических и климатических особенностей района. В горных районах карстующиеся породы обнажаются в склонах глубоко врезанных речных долин. Именно здесь и следует искать вход в карстовую полость. На водораздельных пространствах вход в пещеру может находиться на дне или склоне крутой воронки, а также в местах поглощения постоянного или периодического стока в речных долинах и балках. В районах развития вулканического карста пещеры обнаруживаются по движению воздуха. Обычно температура воздуха пещер стабильна, она равна приблизительно среднегодовой температуре района. Из-за разницы температур наружного и пещерного воздуха возникает движение воздушных масс. Зимой тёплый пещерный воздух по трещинам устремляется на поверхность, а в пещеру попадает наружный холодный. Летом направление движения сменяется на противоположное. Об указанном движение воздуха свидетельствуют поднимающийся над землёй пар, кристаллы инея в небольших гротах и трещинах, проталины в снегу зимой и вырывающиеся из трещин в породе струи холодного воздуха летом. При организации поиска пещер на скальных обрывах необходимо осмотреть их с помощью бинокля. При поиске карстовых полостей на плато и пологих склонах прокладывается несколько маршрутов, что позволяет разделить район работ на участки. Цепи воронок указывают на наличие тектонических трещин, по которым возможно развитие карстовых полостей. Вблизи входов в колодцы и шахты часто можно видеть старые сухие деревья. У входов в пещеры встречается более свежая трава, деревья с пышной кроной. Периодически обводняемые пещеры обнаруживают по отложениям известкового туфа или густому мху. Следует принимать во внимание то, что летучие мыши и птицы часто селятся в пещерах, расширениях вертикальных шахт. Входные части пещер иногда начинаются узкими лазами барсуков. Некоторые пещеры служат медведям берлогами, к ним протоптаны тропы. Методика поиска карстовых пещер Наш отряд состоял из 10 человек, поисковая группа — 5 человек. 1. Для начала мы выбирали район, исходя из наличия следующих видов информации (Схема карстово-спелеологического районирования, Приложение А): • топографической - наличие на топооснове того или иного района карстовых форм рельефа: котловин, скоплений воронок, исчезающих рек и ручьев, сухих логов, родников, относительные превышения этих объектов, наконец - просто обозначенных на карте пещер. При этом отсутствие на топооснове каких-либо форм вовсе не означает, что их нет, так как на картах последних десятилетий есть тенденция к упрощению рельефа и сглаживанию объектов, резко выпадающих из общей картины. • геологической - наличие по материалам геологических карт в этом районе карстующихся пород, геологических контактов с некарстующимися породами, по которым может происходить поглощение поверхностных водотоков, наличие тектонических нарушений, по которым могла развиваться пещера (при этом следует помнить о несоразмеримости масштабов нарушений, по которым развились пещеры, с масштабами указанных даже на самых крупных и подробных геологических картах разломов). На самом деле нас интересовал лишь сам факт наличия или отсутствия карстующихся пород, при этом необходимо было помнить, что карты составляли люди, которым свойственно при проведении геологических границ как делать обобщения, так и ошибаться. Так как в пользу выбора района может также говорить наличие уже известных пещер или их скоплений — мы, учитывая данные «Базы знаний спелеологии», сайт http://www.krasspeleo.ru , выбрали Восточно-Саянскую область, Манский прогиб. 2. Выбрав район, сузили круг поиска, и выбрали карстово-спелеологический участок Баджейский, на котором сконцентрировали усилия по поиску. Начали наблюдения. 3. В первую очередь требовалось прослеживать динамику тяги воздуха: из-за разности температур в пещере и на поверхности чаще всего возникают движения воздуха. В теплое время года при приближении к месту расположения входа в пещеру наблюдались зоны резкого похолодания и сильный ток холодного воздуха из пещер. По величине такой зоны и силе воздушного потока можно было судить о размерах полости. Нередко вблизи входного отверстия и даже на некотором расстоянии от входа в полость летом сохраняется отрицательная температура, о чем свидетельствует наличие льда, но в нашем случае такого не наблюдалось. Очень часто летом и зимой в районе пещерного входа можно наблюдать легкую дымку (туман), мы наблюдали это явление в зимнее время. Также, в зимнее время, наблюдаемые воздушные потоки подземных полостей имели температуру, которая намного выше температуры наружного воздуха, поэтому о наличии входа в пещеру зимой можно было судить по расположенным рядом кустарникам, отличающаяся обилием инея. Необходимо помнить, что из-за узкости входного отверстия тяга может быть минимальна, либо ее не быть вообще, в нашем случае входные отверстия пещер были достаточно велики. При наблюдениях в межсезонье, когда температура на поверхности была близка к температуре в пещере, тяги практически не было, она была очень слабой и менялась по несколько раз на дню. Такие резкие изменения направления тяги в межсезонье, говорили в пользу того, что это тяга именно из системы, а не просто циркуляция вследствие затягивания воздуха где-то по щелям ниже по склону, в этом случае она бы не менялась столь резко, из-за того, что на солнце набежала тучка и температура упала на пол-градуса. «...я лично предпочитаю доверять тяге (причем - тяге ЗИМНЕЙ, так как летняя может быть вызвана стеканием холодного воздуха из переохлажденной за зиму в результате циркуляции системки с двумя, или несколькими входами), как наиболее наглядному признаку, надо только научиться отличать собственно тягу из системы от обычной циркуляции воздуха, вызванной разницей атмосферного давления в разных точках, возможно, проводить замеры температуры, чтобы убедиться, что она достаточно теплая, и наблюдения за образованием инея (куржака) в морозы, чтобы убедиться в ее влажности. » (Поиск пещер. С.Величко) 4. Так как карстующиеся породы часто обнажаются в склонах глубоко врезанных речных долин, в бортах логов, выходящих к реке и прерывающих линию береговых обрывов, пробовали проводить наблюдения за водотоками, изменениями в работе поноров-воклюзов (По́но́р, рисунок 2.1). В ходе наблюдений новых пещер обнаружено не было, вода уходила либо в землю, либо сливалась с более крупными ручьями и мелкими речками. Для обводненных пещер входное отверстие обычно является местом непосредственного ухода водного потока под землю или появления его на поверхности. Ручьи и мелкие реки, протекающие в логах, как показывает большое число наблюдений, многократно меняют направление течения, переходя от одной стены лога к другой, уходя глубоко под стену обнажения и покидают прежнее русло, смещаясь в сторону на 10-50 м. И наблюдая русло ручья, проходящего в центре лога, требуется учитывать, что в прошлом ручей мог протекать у бортов и образовывать подземные ходы в основании обнажений. Осенне-весенний период отличается половодьем и частыми паводками (усиленным весенним таянием снега, ледников или обилием дождей). Уровень воды в ручьях и реках поднимается, открываются пересыхающие водотоки. В пещере Ледяная наблюдался усиленный капеж в весеннее время, вызванный таянием снега. Сезонное отсутствие снега и летней растительности (трава) облегчает наблюдение за понорами, воклюзами. Летом о карстовом характере водотоков и наличии подземного русла свидетельствует низкая, даже в самое жаркое время, температура воды в ручьях, вытекающих из-под обнажений. При осмотре карстовых воронок особое внимание уделяется воронкам, на бортах которых явно заметны следы водно-грязевых потоков. Это свидетельствует о том, что воронка служила поглощающим понором, через который можно проникнуть в подземную полость. 4.1. Карстовые полости могут располагаться в местах, лишенных питания дождевыми и снеговыми водами, например на водоразделах или в верхней части склонов (эпикарстовая зона, рисунок 2.2). Найти такую полость можно только по проталинам зимой или случайно натолкнувшись на вход в нее летом в траве. В нашем случае эпикарстовая зона не исследовалась. «Пусть имеется площадка 50 на 20 м (1000 м2). На ее поверхности, разбитой густой сетью пересекающихся тектонических трещин, расширенных выветриванием, образовалось карровое поле. Прошел ливневый дождь средней интенсивности, давший за один час 20 мм осадков. Вода в объеме 20 м3 (1000 м2 на 0,02 м) полностью поглотилась в пределах площадки. Но как она распределилась? Сперва вода заполнила 20 трещин (по 1 м3 в каждой), затем стеклась в 10 (по 2 м3), затем сосредоточилась в одной (20 м3). Именно здесь, не на поверхности, а под ней, зарождаются полости, которые можно назвать плювиально-коррозионными (лат. pluvialis дождевой). Постепенно они растут, чему способствуют также талые снеговые воды и конденсация влаги. Затем, при провале свода, на поверхности появляется "готовая" карстовая шахта.» (Занимательная спелеология. В.Н.Дублянский) Важным поисковым признаком во многих случаях служило обнаружение зон «шелопняка» (глыбового карста), тектонических трещин, полей карстовых воронок, приуроченных к бортам логов и береговым обнажениям. Цепи карстовых воронок на поверхности свидетельствуют, как правило, о вероятном существовании крупной подземной полости, которой соответствуют эти поверхностные карстовые формы.

Рисунок 2.2 - Развитие трещин в эпикарстовой зоне (А) и модель развития плювиально-коррозионной полости в ней (Б) (по Р.Вильямсу, 1985,и А.Климчуку, 1995). 5. Огромную помощь при поиске пещер могут оказать местные жители, хорошо знающие местность. Особенно ценным оказываются сведения охотников, лесников, работников рыбоохраны, прекрасно осведомленных о наиболее крупных обнажениях, исчезающих реках и ручьях, больших пещерах. Заключение По результатам нашей исследовательской работы можно сделать следующие выводы: 1. Наблюдение за выбранным массивом необходимо производить несколько раз за год, (так как разные признаки карстовых полостей проявляют себя сильнее в определенных погодных и температурных условиях). 2. По тяге воздуха, проявляющийся за счет разницы температур на поверхности и в пещере можно судить о наличие в данном районе карстовой полости (куржево, иней, туман, изменение температуры окружающего воздуха в районе входа в пещеру). 3. Во время осенних паводков можно определить местоположение водотоков (Куда «уходит» вода?). Список использованной литературы Методика поиска пещер (опыт работы ленинградских спелеологов). Коврижных Е.В. — [Электронный документ]. — URL : [http://www.nordspeleo.ru/cca/ppcko/poisk_pcko.htm]. Поиск пещер, статья, Величко Сергей. — [Электронный документ]. — URL : [http://velichko.h12.ru/zzz/poisk.htm]. Дублянский В.Н., Илюхин В.В. ПУТЕШЕСТВИЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ. Москва, 1968г. 1-е издание. — [Текстовый документ]. — 80 листов. Дублянский В.Н.. Занимательная спелеология. научно-популярная книга, Урал LTD 2000 . — [Текстовый документ]. — 205 листов. Геология. Карстовые породы. — [Электронный документ]. — URL : [http://topref.ru/referat/29419.html]. Приложение А - Схема карстово-спелеологического районирования

Схема карстово-спелеологического районирования: 1 — границы областей (I — Горного Алтая, II — Салаирского кряжа, III — Кузнецкой впадины, IV — Томь-Колыванской зоны, V — Кузнецкого Алатау и Горной Шории, VI — Западного Саяна, VII — Тувинской впадины, VIII — Восточной Тувы и Сангилена, IX — Минусинских впадин, X — Восточного Саяна); 2 — границы районов (1 — Чарышского синклинория, 2 — Ануйского синклонория, 3 — Катунского антиклинория, 4 — Чуйского синклинория, 5 — Кадринского антиклинория, 6 — Телецко-Чулышмакской складчато-блоковой зоны, 7 — Западно-Салаирской зоны, 8 — Восточно-Салаирской зоны, 9 — Кийской зоны, 10 — Июсского прогиба, 11 — Батеневского срединного массива, 12 — Верхнетомской зоны, 13 — Мрасского срединного массива, 14 — Обручевского антиклинория, 15 — Сангиленского поднятия, 16 — Северо-Минусинской впадины, 17 — Приенисейской зоны, 18 — Манского прогиба, 19 — Дербинского антиклинория, 20 — Сисимского синклинория, 21 — Казыр-Кизирского синклинория; 3 — спелеоучастки; 4 — одиночные пещеры Приложение Б — Список используемых терминов Карстовые пещеры – это подземные полости, сообщающиеся с земной поверхностью или замкнутые, которые образуются при выщелачивании растворимых горных пород. Они представляют собой естественные полости, шахты, колодцы, имеющие четкие границы и возникающие в покрывающих неводонасыщенных и водонасыщенных карстующихся породах. Воклюз — карстовый источник, так называемый сифон-источник, обладающий большим дебитом и непрекращающимся стоком в периоды маловодья. По́но́р — отверстие в горной породе, поглощающее постоянный или временный водоток, а также карстовая воронка с таким отверстием. Полье — карстовая впадина больших размеров (~ 1-10 км), с плоским дном, как правило замкнутая, часто с пересыхающими водотоками и озёрами с внутренним стоком воды через поноры. Эпикарст — верхняя выветрелая и закарстован на я зона экспонированных на поверхность карбонатных пород, отличающаяся от нижележащей зоны более высокой и равномерно распределенной пористостью и проницаемостью, удерживающая некоторые динамические запасы вод и регулирующая сток в нижележащей зоне. Карбонатные породы — горные породы, сложенные в основнов Карбонатами природными. К этой группе могут быть отнесены все горные породы, состоящие из кальцита, арагонита, доломита, магнезита, сидерита, анкерита, родохрозита, витерита и др.

|