| |||

| |||

Лаборатория экологического воспитания ИЦиГ СОРАН Клуб «Юный Геолог» им. П.М. Бондаренко «Читая» берег озера Выполнил: Годунов Кирилл учащийся 6 «В» класса лицея №130 Руководители: Негода И.В. педагог доп. обр. Крук Е.А. вед.инж. ИГиМ СО РАН Новосибирск 2014 Содержание Введение Теоретическая часть Географический очерк Склоновые процессы Практическая часть Описание склонов горного массива Чекельмес Экспериментальная часть Моделирование осыпи Моделирование конуса выноса лимонитовых стяжений Заключение Литература Приложение Введение Третий год я занимаюсь в клубе «Юный геолог» им. П.М. Бондаренко. Каждый год мы выезжаем с руководителями в экспедиции. В самом начале июня 2013 года мы ездили в очередную экспедицию. На этот раз экспедиция была в Восточный Казахстан. Побывали на месторождении Асу-Булак и посетили озеро Зайсан, расположенное в Зайсанской котловине (Фото 1).

Фото 1. Вид на озеро Зайсан Особенно меня впечатлило, что у озера почти не было видно берега напротив, такое оно большое. Почти как море. В Большой Советской Энциклопедии написано, что поверхность Зайсанской котловины сложена кайнозойскими озёрными и речными песками и глинами. Я заметил, что по берегам озера почти не было травы. Наверное, ей там некомфортно из-за бедных почв. Берега озера в том месте, куда мы приехали довольно крутые. На склоне одного из них мы поставили палатки. Эта местность в районе массива Чекельмес, в отличии от всего остального берега – гористая, хорошо видны почти вертикальные слои глин разного цвета (Фото 2).

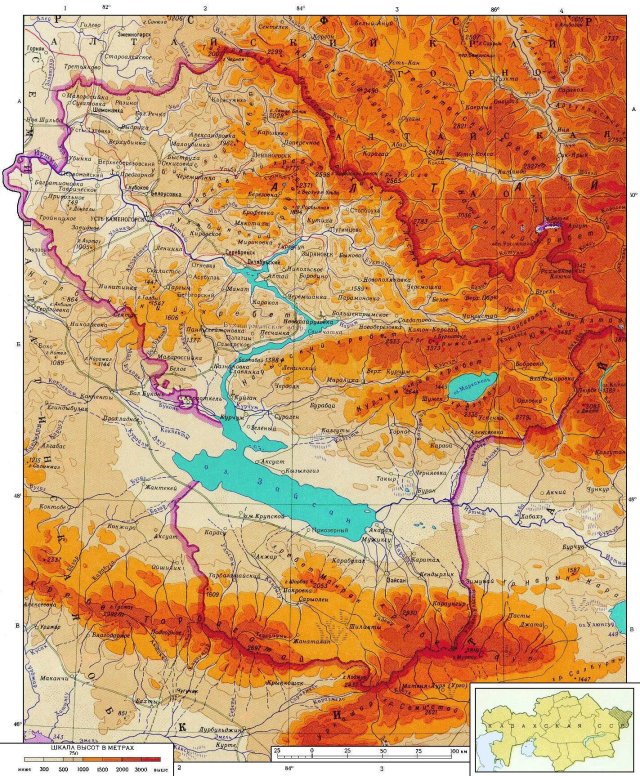

Фото 2. Крутопадающие слои разноцветных глин у г. Чекельмес (оз. Зайсан) Цель работы: Изучение склоновых отложений в районе массива Чекельмес. Задачи: 1. Узнать о геологических и географических особенностях района. 2. Узнать, какие бывают разновидности склоновых отложений. 3. Охарактеризовать склоновые отложения по результатам полевых наблюдений у горы Чекельмес. 4. Смоделировать склоновые процессы, характерные для данного места (массив Чекельмес). Теоретическая часть Географический очерк Озеро Зайсан находится в восточной части Казахстана. «В связи с сооружением Бухтарминской ГЭС на реке Иртыш оз. Зайсан находится в подпоре и составляет значительную часть Бухтарминского водохранилища. Площадь озера до создания водохранилища была 1800 кв.м., длина – 111 км, ширина – около 30 км, глубина – до 10 м» [1]. Местами над наклонными равнинами Зайсанской котловины поднимаются останцовые горные массивы [2]. Чтобы попасть на Зайсан вначале мы ехали на поезде на юго-восток Казахстана. Из Новосибирска доехали до Барнаула и пересели на другой поезд, на котором проехали до Усть-Каменогорска (Казахстан). Со станции Усть-Каменогорск мы поехали на машине, добрались до Бухтарминского водохранилища, а реку Иртыш пересекли на пароме. Затем поехали вдоль северо-восточного берега до мыса у горы Чекельмес (Фото 3).

Фото 3. На горизонте - гора Чекельмес , справа - оз. Зайсан Я решил посмотреть на эту местность в более масштабном виде и выяснил, что с севера озера находятся Алтайские горы, с юга - хребет Тарбагатай. Зайсанская впадина - одна из крупнейших, разделяет в Восточном Казахстане разные горные системы [7].

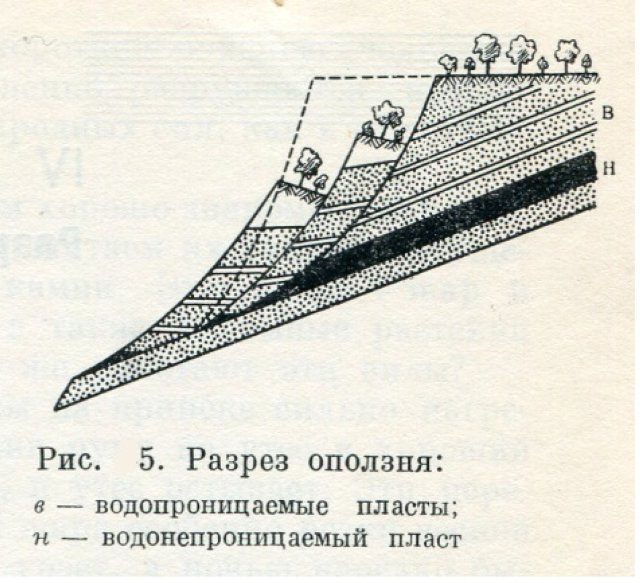

Фото 4. Горные системы Восточного Казахстана Характеристика озера Зайсан 1. Длина озера – 150 км, средняя глубина 4-6 м, наибольшая глубина – 15 м. 2. В оз. Зайсан впадает река Чёрный Иртыш и вытекает река Иртыш. Озеро Зайсан является сточным озером, поэтому вода в озере пресная. 3. А еще я узнал, что после заполнения водохранилища, вода в озере поднялась на 7 метров. Вывод: Озеро расположено в межгорной впадине. Его питание - снежно-дождевое с окрестных гор, а также вода поступает из Черного Иртыша, излишки уносит река Иртыш. Так как озеро сточное, вода в нем - пресная. Склоновые процессы Для того чтобы разобраться в строении склонов массива Чекельмес, пришлось найти информацию и разобраться, какие бывают склоны, какие процессы происходят на них со временем. По крутизне склоны делят на крутые (α=35°), склоны средней крутизны (α=35÷15°), отлогие склоны (α=15÷5°), очень отлогие склоны (α=5÷2°). По длине склоны делят на длинные (>500 м), склоны средней длины (500÷50 м), короткие склоны (<50 м). По форме профиля склоны могут быть прямыми, выпуклыми, вогнутыми, выпукло-вогнутыми. Поверхность каждого из перечисленных склонов может быть осложнена ступенями, повышениями и понижениями неправильных очертаний и т. д. Форма профиля склонов несет особенно большую информацию о процессах, происходящих на них, а иногда дает возможность судить о характере взаимодействия эндогенных и экзогенных сил [5]. Склоны, возникшие определенным способом, не остаются неизменными, а преобразуются под действием следующих процессов: Обвал — отрыв и падение масс горных пород вниз со склонов гор под действием силы тяжести. Обвалы возникают на склонах речных берегов и долин, в горах, на берегах морей. Причиной образования обвалов является нарушение равновесия между силой тяжести и удерживающими силами [9] . Оползень — отделившаяся масса рыхлых пород, медленно и постепенно или скачками оползающая по наклонной плоскости отрыва, сохраняя при этом часто свою связанность, монолитность и не опрокидывая при этом свой грунт

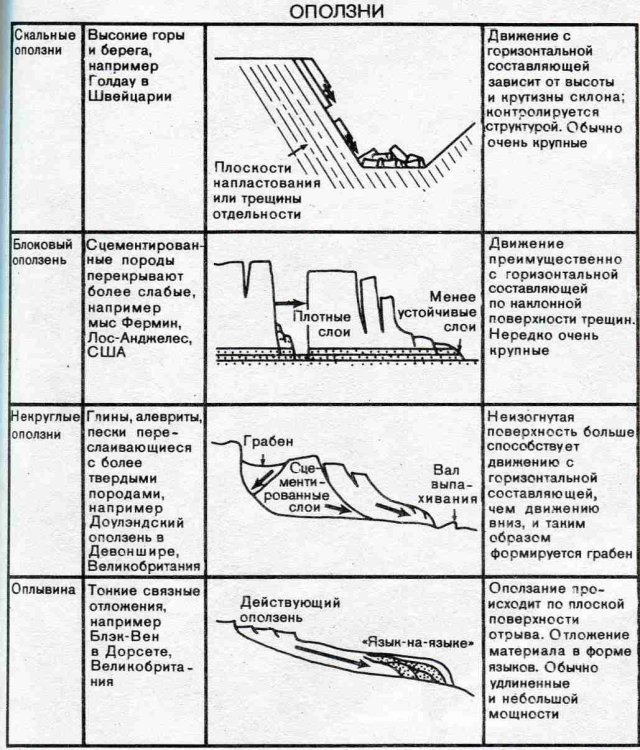

Фото 5. Оползни возникают на склонах долин или речных берегов, в горах, на берегах морей, самые грандиозные на дне морей. Наиболее часто оползни возникают на склонах, сложенных чередующимися водоупорными и водоносными породами. Смещение крупных масс земли или породы по склону вызывается в большинстве случаев смачиванием дождевой водой грунта так, что масса грунта становится тяжелой и более подвижной. Может вызываться также землетрясениями или подрывающей работой моря. Силы трения, обеспечивающие сцепление грунтов или горных пород на склонах, оказываются меньше силы тяжести, и вся масса горной породы приходит в движение [4, 6, 9]. У любого оползня выделяют оползневое тело, которое двигается, и поверхность скольжения, по которой оно двигается. Поверхность скольжения обычно имеет вогнутую форму. Передняя часть оползня сминается в складки, в которых образуются напорные бугры и валы, а тыловая часть, соскользнувшая и оторвавшаяся от склона, обнаруживает, как правило, вертикальную стенку, так называемый надоползневый уступ [8]. В книге «Неспокойный ландшафт» я нашел описание разных видов оползней и обвалов: Таблица 1. Классификация оползней по [5]

Фото 6

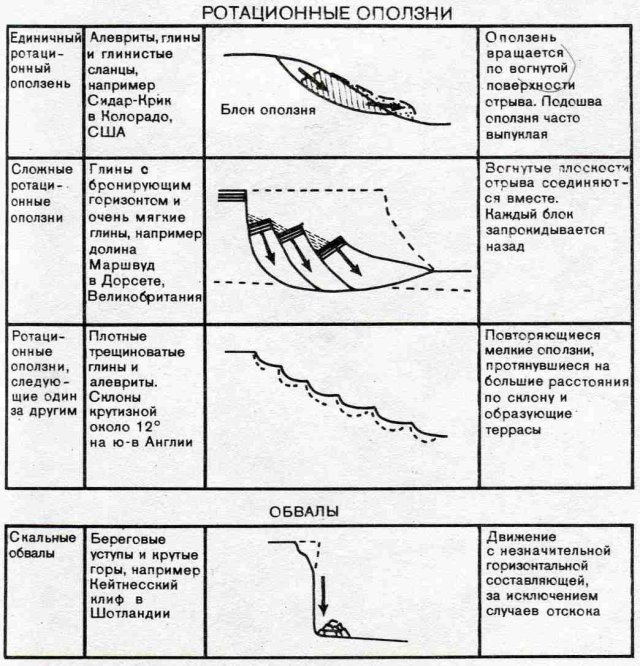

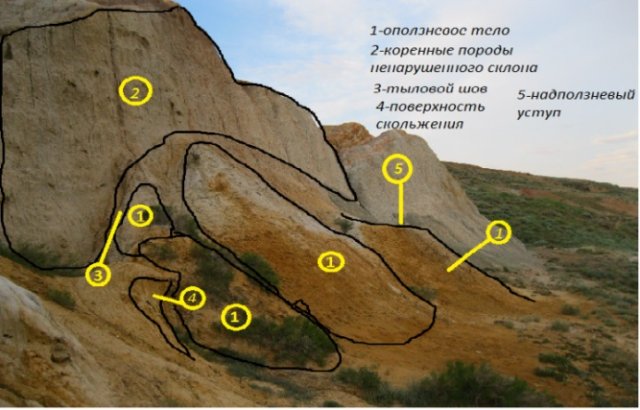

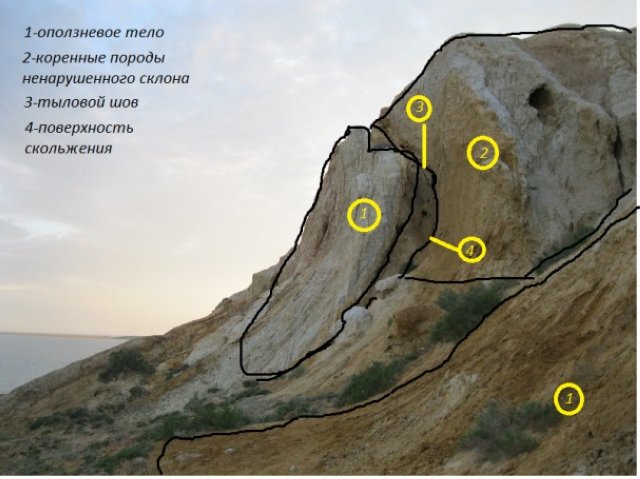

Фото 7 Осыпь — скопление обломков горных пород различного размера у основания и в нижней части крутых горных склонов. Образуется в результате выветривания горных пород и скатывания обломков вниз по склону. Материал не сортирован и состоит обычно из угловатых обломков различного размера – от песчаных зёрен и мелкого щебня до глыб поперечником до 1 м и более. Поверхность осыпи представляет собой естественный откос, крутизна которого доходит до 30-40 градусов [3]. Плоскостной смыв - удаление частиц почвы или верхнего слоя коры выветривания талой либо дождевой водой, стекающей по склону в виде более или менее сплошной пелены глубиной до нескольких сантиметров. Обычно сочетается с линейным мелкоручейковым стоком и смывом. Сносимый вниз по склону материал временно задерживается, затем снова вовлекается в движение и откладывается в нижней части склона и у его подножия, образуя плащ т.н. делювия (от лат. «делювио» – смываю) в виде конуса. В результате поверхностного смыва склон выполаживается [9]. Практическая часть Описание склонов горного массива Чекельмес Когда мы ходили в маршрут я увидел многое, о чем читал в теории, и на фотографиях выделил разные составляющие оползневого склона (Фото 6,7). На рисунках хорошо видны оползневые тела, которые сползли с верхушки холма и открыли «коренные» породы (такой же глиняный склон).

Фото 8. Строение оползня в точке наблюдения 1 - юго-восточный склон г. Чекельмес

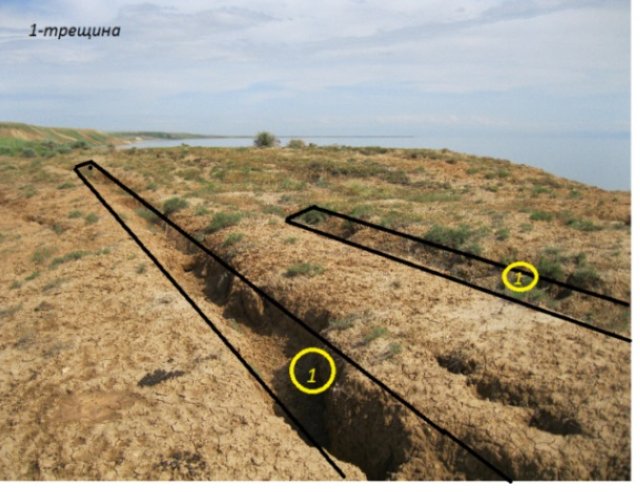

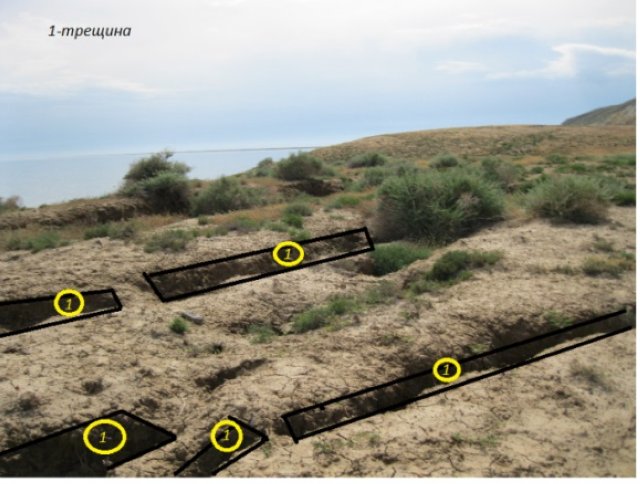

Фото 9. Строение оползня в т.н. 2 (50 м. к Ю-З от т.н. 1) На Фото 6 видна поверхность скольжения (4), из-за того, что с уже сошедшего оползневого тела сошло еще одно оползневое тело поменьше. Кроме того, внизу центрального оползневого тела видны небольшие напорные складки. Дальше по направлению к озеру склон представлял собой ровную горизонтальную площадку, которая обрывалась резко к озеру и параллельно обрыву тянулись трещины отрыва (Фото 10, 11).

Фото 10. Трещины отрыва т.н. 3 (100 м к Ю-В от т.н.2)

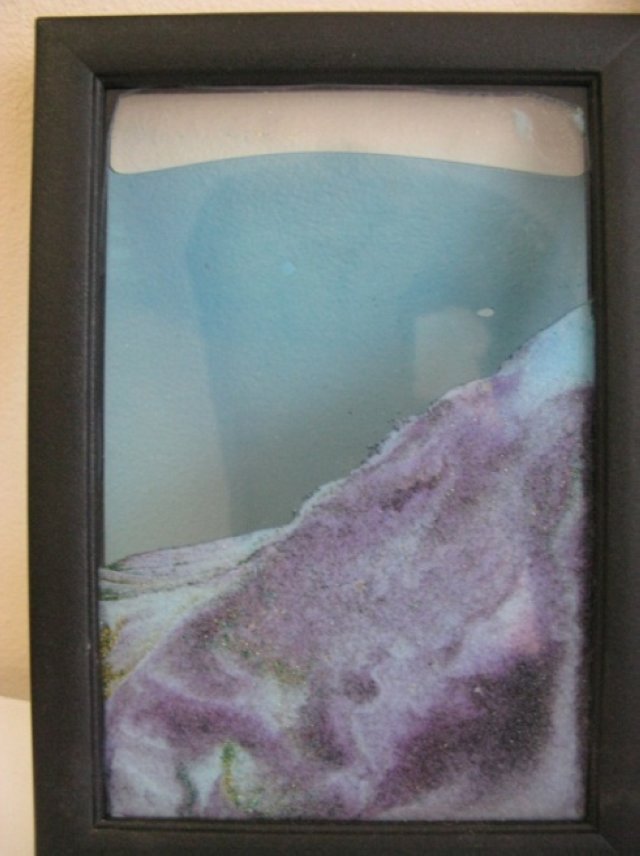

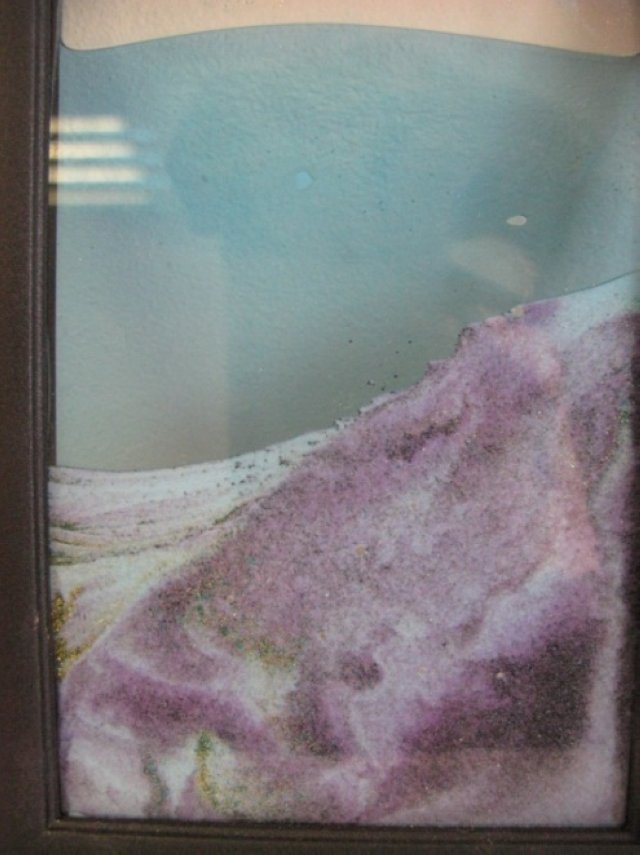

Фото 11. На рисунках видна засохшая почва с появившимися трещинами отрыва. Это начало нового оползня. Место находится ниже оползневых тел с рисунков 6,7. Вывод: Склон у озера Зайсан (Фото 6) - примерно 35°, значит, это крутой склон. Длина склона была вычислена по фотографии следующим образом: на заднем плане виден куст, высота которого примерно 0.3 метра. Исходя из этого, пропорциональная длина описываемой части склона составила ~6 м. По длине склон у озера Зайсан можно отнести к типу «длинный». Поскольку почва глинистая, то для склонов характерны в большей степени оползневые процессы. Берега озера очень похожи на Фото в таблице 1, соответствующий сложным ротационным оползням. Они имеют такую же складчатость. Экспериментальная часть Моделирование осыпи Чтобы смоделировать процесс постепенного разрушения и выполаживания склона, я взял декоративную рамочку, наполненную гелием и разноцветным песком, размером 9Х13 см, и начал её вертеть, чтобы создать крутой склон. Потом, наклоняя рамку, я создавал новые условия для схода очередных осыпей, которые перекрывали старую. Результаты сфотографировал и занес в таблицу 2. Измерения проводил линейкой и траспортиром. Вывод: Со временем под действием склоновых процессов любые склоны становятся пологими, а потом превращаются в равнину, т.к. продукты разрушения склонов (гравий, песок, валуны) заполняют межгорные впадины. Мощность отложений со временем увеличивается. Моделирование конуса выноса лимонитовых стяжений В маршруте я обратил внимание на трещины отрыва и заметил еще одно интересное явление: на потрескавшейся поверхности глины на оползневом склоне горы конусом лежали лимонитовые стяжения, и этот конус был направлен вершиной вниз (Фото 10). Обычно же шлейфы располагаются наоборот - широкая часть внизу, а вершина конуса выноса вверху.

Фото 12. Конусовидный шлейф из лимонитовых стяжений на берегу озера Зайсан Чтобы понять, как получается трещина отрыва на склоне озера и такой конус, я решил сделать модель склона: в контейнер положил глину тремя слоями - два серо-голубых и один красный слой посредине, в который были положены жестяные обрезки из-под консервной банки (мне нужны были плоские железячки - такие я видел на склоне). Когда масса в контейнере застыла, я вынул ее и поставил под углом 30 градусов в высокий поддон (Фото 13).

Фото 13. Модель склона Дальше я стал лить воду на пласт из лейки. Я поливал, пока не кончится вода в лейке, затем опять наливал в нее воду и снова поливал (Фото 14). В течение двух дней полива смывание верхнего слоя шло очень медленно. Тогда я решил немного подсушить «склон» и наметить на нем в центре небольшую ложбину (Фото 14) для того, чтобы «дождь» размыл эту ложбинку. Тогда образовался бы конус выноса, и работа пошла бы быстрее.

Фото 14. Полив модели склона дождем Через два дня, когда глина высохла, я увидел, что внизу образовалась небольшая трещина отрыва. Тогда полив я решил делать через трубочку, создав как-бы временный водный поток, чтобы он вымывал дальше канавку по намеченной ложбинке, обнажая слой, содержащий железячки (Фото 15).

Фото 15. Наметка ложбинки Все так и получилось. Через некоторое время на модели склона стали видны железки из постепенно проявляющегося красного слоя глины, некоторые из которых затем соскальзывали вниз. Это получилось из-за того, что «дождь» стекал по крутому склону потоком, который терял свою силу внизу. Вверху самые сильные струи приподнимали плоские железячки и они скользили по глине. Если же поток не имел сил их толкать, они оставались на склоне. Хорошего «правильного» конуса из железячек у меня не получилось. Но я понял, что широкая часть шлейфа образуется там, где поток слабый - на пологих частях склона, у подножий и на перегибах склона. Внимательно изучив склон (Фото 12) я понял, почему широкое основание конуса ожелезненных пород вверху - здесь склон выполаживается, виден характерный перегиб склона. Я продолжал поливать склон «дождем». Через неделю моя трещина отрыва (Фото 16) заметно расширилась и многие железячки, скользя вниз по склону, попадали в нее (Фото 17). На дне образовалось целое «месторождение».

Фото 16. Начальная трещина

Фото 17. Конечная трещина Вывод: Более тяжелые и крупные обломки пород на глиняном склоне скапливаются или в трещинах отрыва или на более пологих частях склона. Заключение В результате работы я много узнал о склоновых процессах, разобрался с тем, что видел в экспедиции на озере Зайсан. И понял, что рано или поздно те склоны, которые я видел на берегу, разрушатся. И берег станет плоским, как в других местах Зайсана. Распределение различного материала на склоне зависит от следующих факторов: 1. от состава пород слагающих склон, от того, как они чередуются между собой и как они расположены в пространстве; 2. от крутизны склона; 3. от наличия растительности; 4. от количества осадков, их распределения по времени и интенсивности выпадения. В результате исследований я понял, что для берегов оз. Зайсан у массива Чекельмес наиболее характерны оползневые процессы. Литература 1. Большая Российская Энциклопедия (в 30 т.), 2008. т. 10, М., «Большая Российская Энциклопедия», 180 с. 2. Большая Советская Энциклопедия (в 30 т.), 1972. Изд-е 3е, М., «Советская Энциклопедия», т. 9, 294 с. 3. Краткая географическая энциклопедия. Гл. ред. А.А. Григорьев. 1962. т.3, М., «Советская Энциклопедия», 182 с. 4. А.П. Муранов «Волшебный и грозный мир природы», 1994. М., «Просвещение», 133 с. 5. Неспокойный ландшафт, 1981//под ред. Д. Брансдена и Дж. Доркемпа, М., «Мир», с. 42-45. 6. В.А. Обручев «Занимательная геология», 1965. М., «Наука», 69 с., с. 276-277. 7. Страны и народы, 1984. Науч.-попул. геогр.-этногр. изд. в 20-ти т. Советский Союз. Республики Закавказья, Республики Средей Азии, Казахстан//Редкол.: Т.А. Жданко и др.,М.,«Мысль», 330 с. 8. Энциклопедия для детей, 1995. т. 4 (Геология)// сост. С.Т. Исмаилова, М.,«Аванта+», с. 147-154. 9. Википедия http://ru.wikipedia. Приложение Таблица №2. Выполаживание склонов в результате оползневых процессов (осыпи) (Фото 18, 19, 20)

Фото 18. Начальный склон - крутой 45-50°. Верхний слой песка ссыпался по склону под действием силы тяжести и образовал внизу небольшую осыпь - склон стал менее крутой и получилась небольшая горизонтальная площадка -1см. Мощность отложений-1,4см

Фото 19. Склон становится всё менее крутым. Горизонтальная площадка становится все больше по ширине 3см. Мощность отложений растёт 2,5 см.

Фото 20. Склон пологий – 15-20°. Ширина горизонтальной площадки – 4,5 см. Мощность отложений 3,5 см.

|