| |||

| |||

Пещера Археологическая

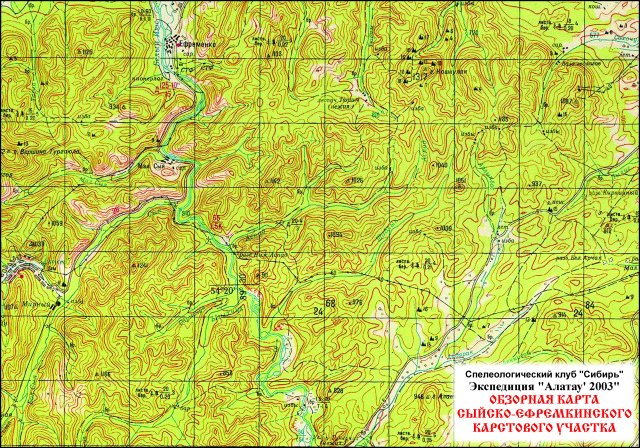

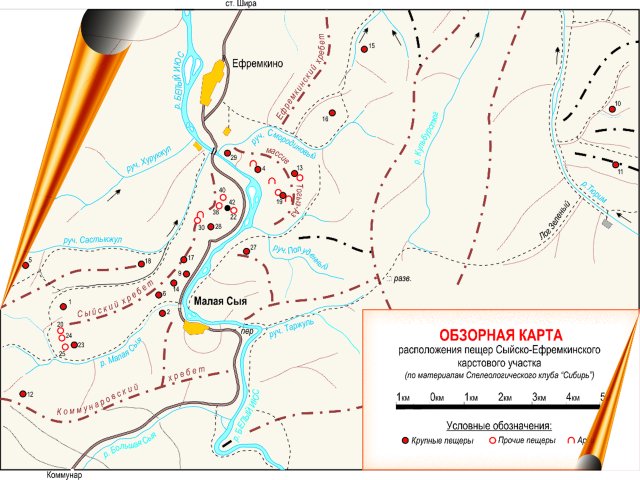

Автор: О.Г. Добров, спелеологический клуб «Сибирь» Новосибирск 2018 Фотографии А.В. Суняевой, О.Г. Доброва В январе 2018 года спелеологический клуб «Сибирь» приступил к реализации авторского проекта Доброва Олега Георгиевича «Хакасия». Совместно с клубом общения молодёжи села Новосёлово Красноярского края производились фото и видео съёмки в пещере Археологическая Сыйско-Ефремкинского карстового участка восточных склонов Кузнецкого Алатау, ставшие основой для создания документального фильма «Археологическая бездна» (автор сценария О.Г. Добров). Ниже мы приводим рабочий сценарий этого фильма. Обращаем внимание, что приведённые в сценарии факты в значительной мере являются лишь гипотезами и не претендуют на абсолютную истину. Так, уже после завершения съёмок вопреки озвученной Еленой Владимировной Руденко версии об открытии пещеры Археологическая жителями села Малая Сыя, была выдвинута другая версия, озвученная Владимиром Евгеньевичем Дмитриевым, в которой утверждалось, что пещера была открыта примерно на десять лет ранее указанного срока и долгое время была известна под названием Кириллинская, названная так в честь первооткрывателя, спелеолога из города Красноярска. Тем не менее считаем интересным для туристов, посещающих Малую Сыю знакомство с рабочей версией сценария и фотографиями, рассказывающими о ходе съёмок фильма.

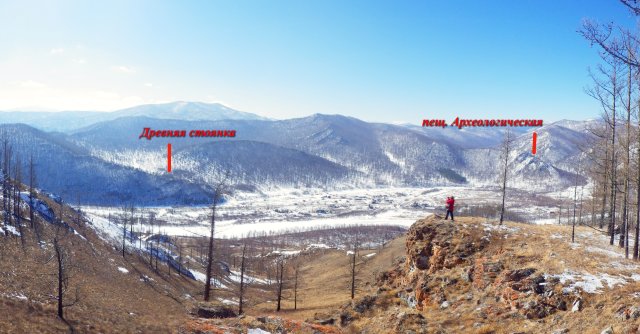

За околицей небольшого села Малая Сыя, расположенного на трассе, ведущей из райцентра Шира к руднику Коммунар, начинается просёлочная дорожка, уводящая в таёжный распадок, по которому течёт речка, давшая название селу – речка Малая Сыя. Совсем недалёко от человеческого жилья в скалах её правого берега находится одна из самых посещаемых пещер Хакасии – пещера Археологическая. Вот как рассказывает об истории открытия этой пещеры местный житель, замечательный знаток достопримечательностей этого уголка Хакасии, Елена Владимировна Руденко: «По моим сведениям ребятишки, потеряв корову, нашли её в тайге в 1968 году, гнали её в Сыю по Сыйскому логу и под скалой заметили щель. На следующий день, по рассказу Лосякова Сергея (не поручусь, что именно так), его обвязали верёвкой и мальчики, поскольку он был самый щуплый, с компанией засунули его в эту щель. Он туда залез буквально по пластунски, увидел… Без фонаря лез, просто в смутном свете, от входа просачивавшемся. Увидел какие-то белевшие кости, черепа. Испугался, до ужаса испугался. Говорит, что завопил, вылез из пещеры, бегом-бегом в деревню. Они рассказали об этой находке страшной своей, черепах, костях Кириллову Фёдору Ивановичу. По его рассказу в этом же самом году Кириллов Фёдор Иванович туда сходил и пещера стала известна».

Пещера. Мир без света. Мир, ограниченный со всех сторон камнем. Мир тишины. И тайны. Тайна здесь живёт всюду. Что скрывает в себе мрак подземелья? Что за странное существо с перепончатыми крыльями мелькнуло в свете фонарика? Какая драма развернулась здесь тысячелетия назад? Ответы на эти вопросы мы постараемся найти, посетив эту загадочную полость в глубине известняковых скал. Диалог перед пещерой.

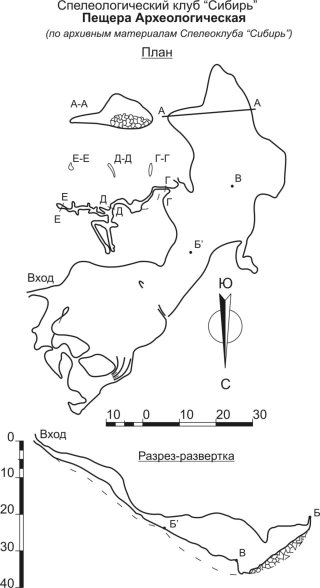

Низкий лаз приводит нас во входной грот. В первый момент здесь кажется абсолютно темно. Но если выключить фонарь и посидеть без света пяток минут, глаз привыкнет к темноте и мы увидим, что света, проникающего сквозь входное отверстие вполне достаточно для того, чтобы осмотреться вокруг. Здесь начинается экскурсия в недра гор. Путешествие к загадкам истории, тайнам магии. Путешествие в мир, в который мы пройдём по следам древних посетителей. Когда-то здесь горел костёр. Возле этого места были найдены девять человеческих скелетов. В попытке осознать находку, выдвигались самые разные теории. Одна из них гласила: В былые времена вход в пещеру был гораздо больше. А перед ним располагалась большая, хорошо прогреваемая солнцем, площадка. Классическое пещерное жилище. В результате землетрясения с утёса сошли громадные глыбы, замуровав вход в пещеру, заживо похоронив её обитателей. Эта теория создавалась под впечатлением работ западно-европейских археологов. В пещерах присреднеземноморья, где среднегодовая температура в подземельях составляла пятнадцать – восемнадцать градусов, действительно природные подземные сооружения могли и использовались для обитания древними людьми. Но так ли это было здесь, в Сибири, где в привходовой части обширного грота круглый год даже сейчас температура лишь едва превышает нулевую отметку. Судя по отсутствию толстого слоя копоти на сводах грота, отсутствию мощного культурного слоя, неизбежно возникшего бы в случае длительного проживания людей в пещере, человек был лишь редким гостем под каменными сводами. И найденные первооткрывателями пещеры Археологическая человеческие останки – это следы какого-то ритуала. Отголоски древних легенд Хакасии говорят о том, что зачастую пещера воспринималась местными жителями, как чрево матушки Земли. Земли, которая даёт жизнь всему сущему. Земли, в которую уходят умершие. К сожалению находка не заинтересовала археологов. Хорошая сохранность человеческих костей, вызванная неизменным климатом пещеры, особыми её условиями, обманула учёных ещё до того, как они реально их увидели. И было сказано: –Это не археология. Это этнография. Костям этим лет сто, сто пятьдесят. А может быть и меньше… Сейчас, спустя многие годы, когда произведена точная датировка человеческих останков из других пещер окрестностей Малой Сыи стало ясно, что и скелеты из пещеры Археологическая имели возраст не полторы – две сотни лет, а тысячелетия и тысячелетия. К сожалению скелеты, давшие название пещере Археологической, бесследно растворились в частных коллекциях. И теперь мы можем только гадать, что же произошло под землёй и когда. Современные исследования не могут однозначно ответить, когда тела умерших людей, чьи скелеты обнаружили школьники в середине ХХ века, оказались под каменными сводами. Возможно это произошло в давние годы, более тридцати тысяч лет назад, когда совсем неподалёку располагалось древнее поселение неолита, давшее известность Малой Сые во всём мире, породившее до сих пор непрекращающиеся споры о том, что Малая Сыя одна из точек на нашей планете, где зародилось искусство. Или же обряд был совершён в более позднее время. Даже смысл обряда современными историками трактуется совершенно по-разному. По мнению одних, захоронение в пещере – это почесть, которую оказывали лишь избранным. Им возражают: нет, это удел проклятых быть отправленными на переделку, переплавку, перевоплощение в недра земли.

Но немало артефактов таит в своих глубинах пещера Археологическая до сих пор. Исследования древнего кострища, расположенного справа от той тропинки, по которой сейчас ходят экскурсанты, проводились красноярским палеонтологом Николаем Дмитриевичем Оводовым. Им было установлено, что последний раз огонь зажигался здесь тысячу двести лет назад. Вполне возможно, что костёр здесь разводился и раньше. Но так или иначе пламя вздымалось к потолку грота непродолжительное время. А отсутствие копоти можно объяснить особенностями микроклимата подземелья. И ныне, когда недалеко от входа в пещеру на поверхности туристы зажигают костёр, дым засасывается воздушными потоками в пещеру и стелясь около пола уходит вниз, в ниже расположенные гроты. До сих пор отчётливо видно, что копоть кострища оседала на камни, на глину, а не поднималась вверх.

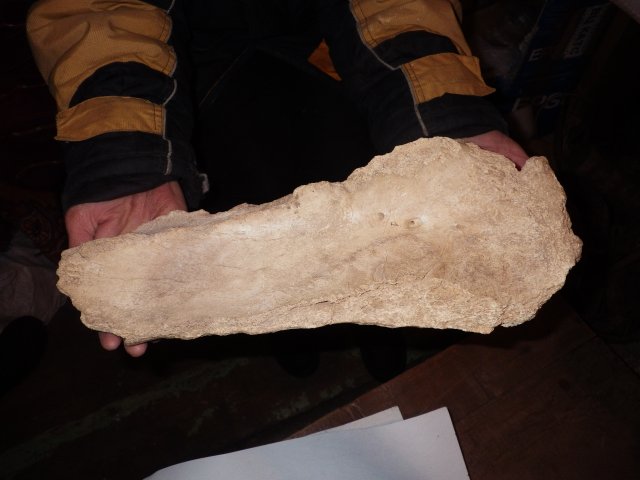

Среди углей были найдены кости лося, марала, косули. Встречались кости домашних животных – коров, овец. По-видимому здесь совершались обряды, связанные с культом плодородия. Следы совсем иного обряда скрыты в невысоких ходах, открывающихся в стенах входного зала. Здесь, под тонким слоем глины, на глубине десяти-пятнадцати сантиметров среди углей другого кострища были найдены кости ноги́ косули. Когда современный исследователь пытается интерпретировать те или иные древние обряды, он, чаще всего, берёт за основу расшифровки смысла действий, совершаемых в древности, современные обряды, бытующие в наименее развитых странах Земли: среди аборигенов Австралии, индейцев поймы Амазонки или в полудиких племенах Африки, до сих пор живущих, по сути дела, в каменном веке. В этом, несомненно, есть резон. Как утверждает наука, особенности человеческой психики заставляют разных людей поступать одинаково в одинаковых условиях. Но, на взгляд сибирского исследователя Эльвиры Андреевны Быстрицкой, несколько противоестественно сравнивать действия людей, живущих в тропическом климате с теми действиями, которые предпринимали древние жители Хакасии в период, когда климат был гораздо более суровый, чем ныне. Иным было всё. Условия жизни. Виды животных, на которых велась охота. Соответственно иными было собирательство, способы устройства жилищ. Иной была сама основа выживания. Аргументируя некорректность метода аналогов, когда традиции одного народа, скажем проживающего в джунглях Боливии, проецируются на древних жителей Хакасии, Эльвира Андреевна приводит в качестве примера интересный эксперимент, проведённый известным американским антропологом Фрэнком Раймондом Аллчиным (Frank Raymond Allchin) в книге по археологии ранней истории Южной Азии (Early Historic South Asia (1995)). Им на листе бумаги был примитивно выполнен рисунок некоего предмета дугообразно изогнутого и имеющего закругления с обоих концов. Этот рисунок демонстрировался детям в возрасте от семи до девяти лет из различных частей Земли. Причём в качестве экспертной группы выступали дети из низших слоёв общества, как правило, не умеющие даже читать. Им предлагалось, посмотрев на рисунок, сказать что это и что на нём изображено неправильно. Юные камбоджийцы предположили, что это банан. Не очень верно нарисованный, но, несомненно, банан. Мароканцы были совершенно уверены, что это изображение месяца. А вот эскимосы Аляски сочли, что на бумаге изображён клык моржа. Эксперимент показал очень наглядно: видя аналогичные рисунки в различных частях света мы должны понимать, что за внешней единой формой могут скрываться совершенно иные предметы и понятия. В 1997 году красноярские спелеологи сдвинули массивную каменную плиту – след древнего обвала. За ней оказался узкий низкий лаз, передвигаться по которому можно было только ползком. Найденный ход уводил как бы под наружную стену входного грота. Через несколько метров в расширении между глыбами были сделаны первые находки. Семь непарных ног косули аккуратно разъединённых по суставным сочленениям, нога марала. Но самая удивительная находка ждала первооткрывателей дальше. Это была лопатка шерстистого носорога. Давным-давно, по-видимому в то время, когда существовала Сыйская палеолитическая стоянка, в дар пещере был принесён охотничий трофей, содержащий изысканное лакомство – костный мозг.

Лопатка шерстистого носорога

Лопатка шерстистого носорога Обнаружение в одном месте фрагментов костей столь разных животных позволяет предположить, что жертвоприношения в этом ходе осуществлялись в разное время. Возможно кости появились здесь с промежутками в тысячелетия. Рубленые фрагменты костей косули, которые исследователи находили в разных местах входного грота, так же позволяют предположить, что обряды, связанные с жертвоприношениями мяса диких животных, могли совершаться в самое разное время. От времён палеолита до времён, отстоящих от наших дней на десятилетия. Так летом 1986 года спелеологи томского клуба «Искатель» обнаружили в ней половину туши барана – современное жертвоприношение. Точно так же мы можем предположить, что смысл обрядов, совершаемых в пещере Археологическая, менялся с течением времени. Лопатка шерстистого носорога могла быть положена с совсем иной целью, нежели более современные подношения в виде кусков мяса и костей косули и марала. И совсем не совпадать с целями и смыслом трупоположения. И тем более все эти древние ритуалы могли коренным образом отличаться от обрядов возрождаемого неошаманизма. В свою очередь Эльвира Андреевна выдвинула свою гипотезу. По её мнению в более холодный период времени, соответствующий окончанию ледникового периода с учётом особенностей циркуляции воздушных масс в пещере Археологическая она, пещера, являлась холодовым мешком, в котором круглый год были отрицательные температуры. По предположениям Быстрицкой, трупоположение в естественном леднике являлось разновидностью мавзолея, позволяющее многие года, а может быть и столетия, и тысячелетия, сохранять нетленными останки предков, значимых для людей, обитающих возле пещеры. А возможно отголоском этого древнего культа являлись похоронные обряды таштыкской культуры, которые в склепах оставляли чучела предков с вложенными мешочками, содержащими угли от сожжения биологических тел. Всё это лишь предположения.

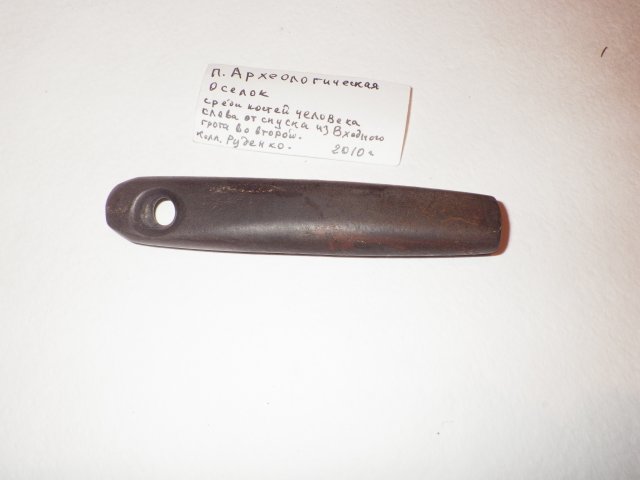

Наш путь ведёт дальше. Вдоль левой коренной стены входного грота мы спускаемся к небольшому уступу, ведущему в проход, соединяющий привходовую часть пещеры с её более глубоко расположенными ответвлениями. Здесь, слева от уступа, исследователями пещеры Археологическая так же были найдены человеческие останки – части мужского скелета. Человека, по-видимому, погибшего во время охоты или обвала в горах. Об этом можно судить по многочисленным повреждениям костей. По найденному рядом с костями оселку можно отнести это захоронение к эпохе бронзы.

Оселок Сюда ещё достигают отблески дневного света. Пожалуй, это крайняя точка пещеры, куда древний человек мог проникнуть без факела или его прообраза в виде куска бересты, намотанного на палку. Наклонный лаз приводит в обширный грот, разделённый уступом как бы на две части. Верхняя часть – это глыбовый навал. Если спуститься по нему вниз, мы попадаем на относительно ровный глиняный пол грота, по которому время от времени течёт ручей. Даже сейчас, имея налобный фонарик, удобную обувь, спуск в эту часть пещеры нельзя назвать абсолютно простым. И тем не менее ещё в древности этот уголок людьми посещался. В глиняных отложениях ручья, возраст которого по мнению Владимира Евгеньевича Дмитриева около миллиона лет, была обнаружена плохо сохранившаяся берцовая кость косули. А чуть в стороне, выкопав небольшую ямку, спелеологи обнаружили четыре зуба пещерной гиены, явно побывавшие в огне.

Челюсть пещерной гиены При внимательном обследовании места находки, исследователи обратили внимание на небольшие прослойки древесного угля. Судя по всему здесь был разведён совсем маленький костерок, в который были брошены зубы хищника. Смысл произведённого обряда мы можем лишь предполагать. Здесь, в глубине пещеры, в обители вечной тьмы, вероятнее всего совершался обряд, который современные шамановеды трактуют как деяние, направленное на смерть врага. Именно подобные обряды послужили прообразом поговорки «я на тебя зуб имею». «Иметь зуб» – значит добыть зуб хищного зверя и быть готовым в любой момент провести магические действия, дабы мать Земля вот этими самыми зубами загрызла обидчика.

Обгоревший зуб пещерной гиены На правой стене нижнего грота были обнаружены следы копоти, хотя само кострище найдено не было. На средства грантов, полученных в Италии, выпускница Томского политехнического института Лёля Жорняк провела анализ этой копоти, возраст которой оказался около трёх тысяч лет, что соответствует концу эпохи бронзы, началу эпохи железа. Ею же был определён возраст каролитов на стенах узких ходов, примыкающих к правой части нижнего грота. Крохотные образования, каролиты, возникли на поверхности известняка четыреста тысяч лет назад.

Пещера Археологическая бедна натёками. Здесь нет сталактитов и сталагмитов, которые имеются в более высоко расположенных пещерах окрестностей Малой Сыи. Это вызвано тем, что, возможно, ранее имеющиеся каменные сосульки растворились в тот период, когда долина Белого Июса и вся пещера Археологическая были затоплены водами подпрудного озера, возникшего в результате подпруживания стока рек древними ледниками. Пещера Археологическая – это естественный музей, где природа сохранила следы иных геологических эпох, следы посещения подземелья древними жителями Сибири. Но подземелья не только интереснейший экскурсионный объект. До самого недавнего времени она использовалась хакасами в культовых целях. А потолки её гротов служат убежищем для многочисленной колонии летучих мышей. Здесь слетаются на зимовку 8 видов уникальных млекопитающих, занесённых в красную книгу.

Наше путешествие в недра гор заканчивается. Поверхность встречает белизной снега, обилием света и запахов. Наш рассказ – это лишь часть интереснейших знаний, которыми делится с людьми хакасская пещера. Исследования продолжаются. Совершаются новые археологические находки. Ведётся круглогодичный мониторинг жизни летучих мышей, численность колонии которых за последние годы заметно увеличилась. Рассказ о рукокрылых зверьках ещё впереди. Как впереди и новые спуски в подземелья хакасских гор.

|