| |||

| |||

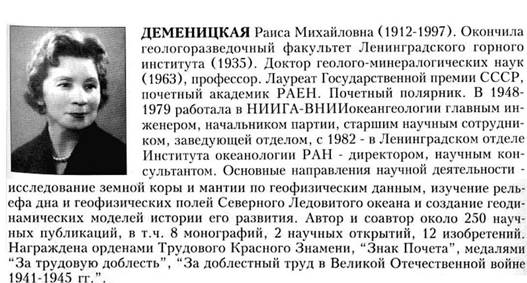

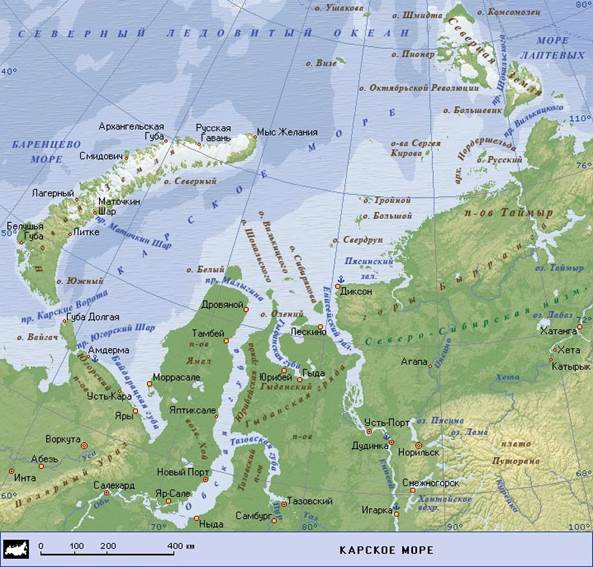

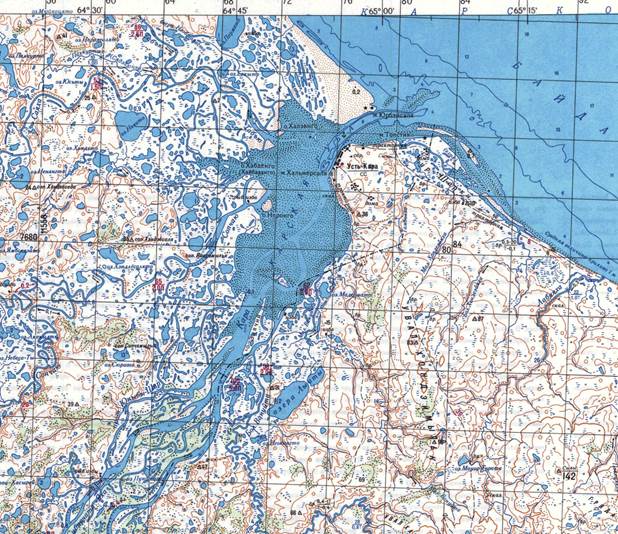

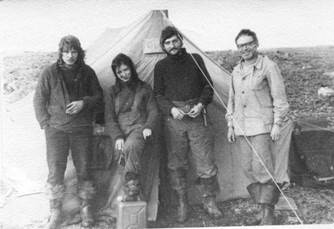

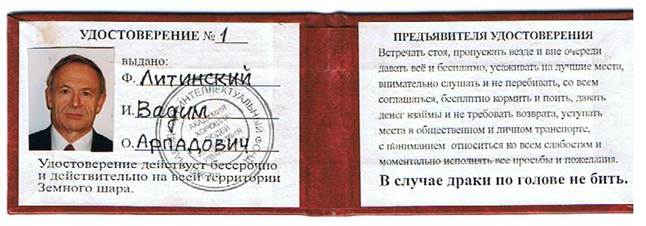

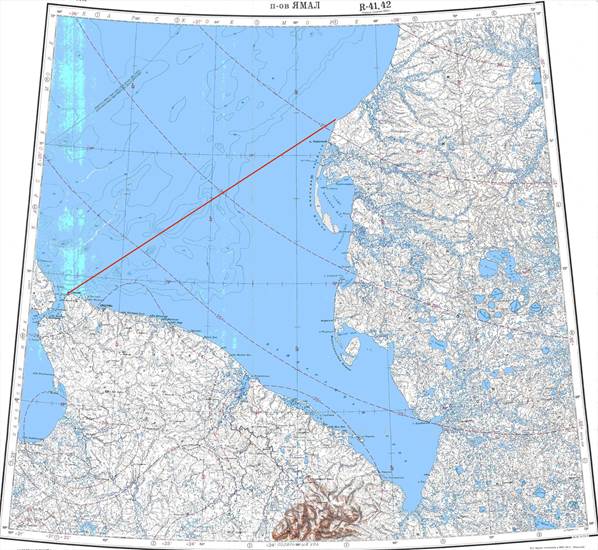

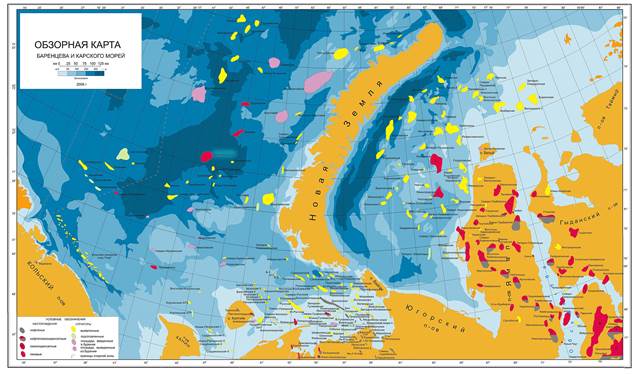

Вадим Литинский Денвер, Колорадо Бой роковой с тёмными силами На льду Байдарацкой губы (ледовое побоище) Квадрология с прологом и эпилогом (К 45-летию завершения авиадесантной гравиметрической съёмки советских арктических морей) Докуист (документальная история) с лёгким налётом стёба, чтобы было не так скучно читать. Присной памяти В.В. Федынского и Р.М. Деменицкой, поставившими меня командовать этой битвой Вихри враждебные веют над нами, Темные силы нас злобно гнетут, В бой роковой мы вступили с врагами, Нас еще судьбы безвестные ждут. «Варшавянка» Русский текст Г. Кржижановского, 1897 г. Площадь континентального шельфа Арктической зоны России составляет около 70% всего континентального шельфа РФ более 4,0 млн. кв. км. В Арктической зоне сосредоточены основные запасы валютных полезных ископаемых: 90% извлекаемых ресурсов углеводородов всего континентально шельфа Российской Федерации (из них 70% - на шельфе Баренцева и Карского морей); в Арктической зоне сконцентрирована добыча 91% природного газа и 80% общероссийских разведанных запасов газа промышленных категорий; прогнозируемые запасы углеводородов в глубоководной части Северного Ледовитого океана составляют 15-20 млрд. т. усл. топлива; общая стоимость разведанных запасов минерального сырья недр Арктики достигает 1,5-2 триллионов долларов. () В прибрежных районах Карского и Печорского морей обнаружены многочисленные проявления месторождений углеводородов, которые могут дать России миллиарды кубометров газа. Наиболее перспективными специалисты считают районы Печорской и Байдарацкой губы <…> Перспективы разработки новых месторождений вполне реальны: они расположены на малой глубине и очень близко к берегу. Так, газоносная структура «Яраяхское» в Байдарацкой губе находится на расстоянии до двух километров от берега при глубине моря до пяти метров, «Юмбъяхское» – в пределах пяти километров от берега при глубине до восьми метров. ( ). “Настало время дать обозрение деятельности Полярной экспедиции в её историческом развитии, дать обзор её работ крупным планом, как бы сверху, из космоса. Но вместе с тем настало время подвести итоги замечательных работ экспедиции и с несколько иных позиций, а именно, отразить в них Человека, показать роль человеческого фактора. Именно человек, нередко в самых сложных организационно-технических ситуациях и тяжелейших природных условиях обеспечивал успех этих работ.” [Выделено мной. — В. Л.] Р. М. Деменицкая. Январь 1993 г. (В книге «Полярники пишут сами», СПб –Ломоносов, 2002) Не все, оказываются, хорошо знают современный русский язык (СРЯ) и, в частности, что значит слово стёб. Для малограмотных привожу ссылку из электронной энциклопедии: Стёб - обобщ, разг., арго. Публичное выражение иронического отношения к каким-либо людям, взглядам или понятиям, часто в виде пародии, ставящее целью их высмеивание. Синонимы: , , , , , , , . (ВИКИСЛОВАРЬ на Интернете) Моё существенное добавление к ВИКИ: Стёб - В. Лит.: самоирония . На память моей второй из бывших многочисленных любимых жён – Мине Ратнер-Литинской, утверждавшей, что я никогда не был офицером, что в аттестате зрелости у меня была тройка (а как же это я при этом медаль исхитрился получить, хоша и серебряную?!), что я ей изменял с другой женщиной (ами), и что половина событий в моих документальных историях придумана из пальца. И всё это потому, что все мои жёны, живые и мертвые, не читают мои истории из-за того, что они написаны мерзким стилем стёб. Я думаю, что и у других мужей – те же проблемы, сочувствую вам, мужики!

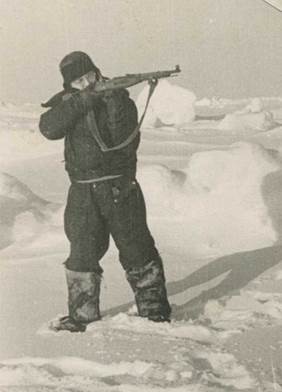

Мина Ратнер много веков тому назад, когда она подлым обманом загнала в тёмный лес меня, сына Женю, собаку Тёпу, и сиамского кота Бежика (см. «Побег от КГБ в лес за грибами с сиамским котом и собакой» ). Портрет написан художником по моей чёрно-белой фотографии. Пролог Предисловие к Прологу Я категорически отказываюсь от предыдущего названия стиля моих документальных историй, как докубайки (документальные байки). Меня сбило название сборников воспоминаний сотрудников моего родного института «Байки и были НИИГА-ВНИИОкеангеология» (их уже издано 3 выпуска ). И только недавно я удосужился заглянуть в Интернет по этому поводу, и вот что я обнаружил: Байка — поучительный или . Достоверность байки несколько выше, чем ). Нафиг, нафиг! Никаких литературных анекдотов! Я пишу только сугубо документальные истории, подтверждаемые многочисленными имеющимися у меня фотографиями и документами! Поэтому я всегда стараюсь приводить истинные имена и фамилии своих героев (в большинстве случаев они и являются не только персонажами моих документальных рассказов, но и настоящими героями в тех обстоятельствах, в которых они работали на дрейфующих льдах Северного Ледовитого океана). В очень редких случаях я использую вымышленные фамилии, если не помню настоящие. Я, к сожалению, отнюдь не писатель, и поэтому ничего не могу, при всём желании, сколько бы не тужился в туалете, выдумать из пальца. Сорри. Поэтому теперь у меня никаких докубаек, только докуисты, а меня вы можете теперь называть докуистописцем, я не обижусь, а наоборот буду гордиться. Так. А теперь – ПРОЛОГ: Ёкарный бабай! Кто из замшелых эмигрантов не знает этого красочного общерусского восклицания («Писец тебе, дедушка!»), читайте и . Итак – ёкарный бабай!! Или даже ещё лучше: «Едрит твою в Мадрид!» (Это восклицание главной медсестры в теле-сериале «Интерны», посмотрите, хороший сериал). “ A при чём тут дедушка?” – авторитетно спросите вы. А вот при чём: это мой клич восторга, когда я на российских каналах смотрел раньше телевизионную рекламу Газпрома (? или Роснефти? Не помню точно… Склероз, батеньки!.. Нет, конечно, Газпрома!). Сначала возникает крутящийся прозрачный белый шарик – это пустотелая Земля, а на нём вращается единственная страна – родная голубая Россия! Через секунду она уже без шарика, вся из себя такая голубая, распластывается на экране… Но это было год тому назад… А теперь тебе никакого бабая! Вместо Голубой России у Газпрома – медведь – «Сила тайги», река – «Сила реки», гора – «Сила гор», «Сила Воли», «Сила Света», «Сила Духа», и другие шаманские силы-заклинания! И-эх, мельчает народ!… А раньше-то я, глядя на экран ТВ, сразу же представлял себе к северу от нашей Голубой Страны белый Северный Ледовитый океан, а вот тут примерно северный полюс… А где-то к югу от северного полюса в сторону Новосибирских островов протягивается подводный хребет Ломоносова… И вот здесь, недалеко от полюса, на льду над этим самым хребтом мы впервые в 1962 году в совершенно секретной Высокоширотной Воздушной Экспедиции «Север-14» Краснознамённого Северного Военно-морского флота СССР опробовали предложенную мной методику авиадесантной гравиметрической съёмки с опорой на морской маятниковый прибор для подводных лодок… А затем перевожу глаза вниз, и справа от полуострова Таймыр и островов Северной Земли вижу советские восточные арктические моря – Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское, ограниченные сверху примерно 80-й параллелью… А ещё дальше, к югу от Чукотки – северная часть Берингова моря… А на западе от Таймыра, в Карском море, я вижу один из самых больших заливов наших арктических морей – Байдарацкую Губу!... И на всех этих акваториях я командовал авиадесантной гравиметрической съёмкой, летал на самолётах и вертолётах, делал посадки на лёд, а в районе северного полюса и на всех восточных морях – пять сезонов дрейфовал на ледовых дрейфующих базах, a в Чукотском море – даже провалился в трещину, чуть не утоп! А потом в Карском море – на ледоколе «Киев» разрабатывал методику вертолётной гравики на ледоколе с опорой тоже на морской маятниковый прибор… И в том же Карском чуть не поплыл на э/с (экспедиционном судне) «Владимир Обручев», но в день отплытия высшие тёмные злые силы сняли меня с судна – вот дальше всё расскажу, если потерпите… В Беринговом море командовал гравиметрической съёмкой на гидрографическом судне «Дмитрий Лаптев»… А на островах Котельный и Новая Сибирь (это Новосибирский архипелаг промежду морей Лаптевых и Восточно-Сибирским, если кто не знает) мы на списанных из армии раздолбанных дырявых вездеходах три полевых сезона гравитационную съёмку делали и замороженных песцов собирали, а сколько раз утоплялись! Эх, житуха была при родной советской власти!... Вот! А вы всё говорите – ВСЁ плохо было при коммунистах! И девушек не любили, и в Советском Союзе секса не было! …Да, кстати уж о сексе. Но не в Союзе, и не о простом, а о специфическом, нетрадиционном сексе. Через пару месяцев после прибытия в Америчку, я участвовал в морской гравиметрической съёмке на Аляске в заливе Кука. Ну, эта съёмка, конечно, семечки по сравнению с нашим Ледовитым океаном или с Беринговым морем, когда я двое суток сидел на полу в своей персональной каюте начальника экспедиции на гидрографическом судне «Дмитрий Лаптев» в обнимку с унитазом во время 9-балльного шторма при переходе из Владивостока в район работ. Но зато на Аляске я тогда сразу понял, что рождён был лесбияном! Чуть тогда впопыхах пол не поменял, прости, Господи, хорошо, что Мина отговорила (см. «Откуда берутся геи» ). ...Вот вы сразу же ехидно заприметили – ну, хвастун Литинский! Чего ни коснись – тут командовал, там командовал! Ишь, командир какой уродился! Не, ребята, всё правда! Началось это командирство у меня с 14 лет, когда я вернулся из эвакуации из Курганской области в послеблокадный Ленинград 4 июля 1944 года, для чего завербовался в ремесленное училище при заводе им. Сталина. Я тут же организовал группу из 5-7 пацанов нашей ремеслухи для поездок в Райволу (переименованную позже в Рощино) на Карельском перешейке с целью трофейнич a нья (сбора и применения брошенного Красной Армией оружия и боеприпасов при бегстве под натиском белофиннов в 1941 г.). Как-то сразу пацаны пронюхали во мне природного командира и без моей просьбы признали моё старшинство. Я заранее тщательно проштудировал 600-страничную «Артиллерию» и другие материалы по обращению с оружием, ВВ, и боеприпасами, поэтому никто из моей бригады не пострадал при многочасовых стрельбах из винтовки, разряжании 76-мм «выстрелов», поджигании тротиловых шашек, поджигании разнообразных артиллерийских порохов, и т.п. Поэтому также никто не пострадал, когда неудачно брошенная Борей Ольшевским граната РГД-33 взорвалась в 5 метрах от нашего окопа. Вот где пригодился мой командирский голос! А сколько пацанов из других подобных бригад нашей ремеслухи, не обременённых знаниями правил техники безопасности, погибли или потеряли глаза или руки-ноги! Ужас! Ленинградские мальчишки в 1944-45 годах гибли или получали тяжёлые увечья на местах боевой славы за внешним кольцом блокады, как мухи! Обо всём этом и о том, как я с мамочкой прихоронили череп нашего павшего бойца (из какового черепа я по детской наивности собирался сделать чашу для вина, как у Святослава «Иду на вы!») к трупу другого погибшего три года тому назад красноармейца (потому что мы с мамочкой не смогли найти труп гнусно обезглавленного мной накануне первого бойца), заинтересовавшиеся пожилые мужчины могут прочесть в «О положительном влиянии алкоголя на кучность стрельбы» (). Кстати, там же рассказано, как меня, круглого отличника, выперли в том же 1944 году из 7-го класса 157 школы Смольнинского района за то, что я взорвал в печке 5 патронов на уроке математики. А вот как я при этом героически спас нашего старенького преподавателя, Бориса Васильевича Журавлёва, оттолкнув его в последний момент от печной дверцы, при моём выпирании из школы во внимание не приняли! Не справедливо! После этого изгнания из школы я решил идти по стопам моего любимого дяди Коли, бывшего гардемарина Императорского Морского Кадетского Корпуса (), и поступить в Ленинградское Военно-морское Подготовительное Училище.

Николай Литинский, гардемарин Императорского Морского Кадетского Корпуса, 1916 г. Но командующий училищем капитан первого ранга Авраамов отсоветовал это делать, так как курсантам очки были не положены, и меня, слепошарого, патрули замордовали бы на Невском проспекте за не отдание чести. Так я и не стал моряком, а то сейчас был бы полным адмиралом флота. Пришлось поступать в другую, 155 школу, расположенную совсем далеко от моего дома. А дядя Коля, кстати, тоже не стал адмиралом, а захотел быть генералом, и перешёл из Морского корпуса в Павловское военное училище, стал «павлоном». Выпущенный 1 февраля 1917 года прапорщиком, он слегка поучаствовал в Мировой Войне подпоручиком, был контужен на всю голову, и поэтому 1 июня 1918 г. вступил сдуру в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (дальнейшие события показали, что надо было в Белую). Но красным генералом он не стал, а дослужился за двадцать лет в РККА (кстати, соответствующей медали ему не дали) из-за дворянского происхождения только до капитана, хотя его батальон был лучшим в БОВО (Белорусском Особом Военном Округе). A закончил он свои дни позорно на нарах СевУралЛага в 1942 году вместо того, чтобы героически погибнуть в атаке под Берлином (см. и ).

Студенты-геофизики 1-го курса Ленинградского Горного института. Дима Литинский сидит крайний слева. Все одеты нормально, люди как люди, один я в генеральской шинели и фуражке, в генеральском кителе тоже. Правда, без погон, и красные генеральские лампасы спороты с брюк мамочкой. Но это моё юное генеральство проистекало не из прирождённого пижонства, а от нищеты (другой никакой одежды у меня в ту пору просто не было, а мамочкина пенсия по инвалидности составляла всего 41 рубль, где уж тут). Форма была генерал-майора С.Е. Прохорова, зенитчика, командовавшего защитой Ладожской Дороги Жизни, очень много сделавшего для меня в юности. Сергею Евгеньевичу Прохорову я посвятил документальную историю «А вы выпили в День Победы 8 мая?» (). Да, так по поводу причины моего раннего командирства. Тут, ребята, куда ни кинь – гены виноваты. У меня есть документы на предков только до моего пра-пра-деда, полковника Гаврилы Иваныча Литинского. Он погиб во время Бородинской битвы. Я абсолютно уверен, что от осколка той же гранаты, осколком которой был также смертельно ранен и князь Андрей Болконский. Просто в момент разрыва гранаты струсивший Лев Николаич нырнул в окоп, и моего предка поэтому и не заметил. ...Ну, вот, пара человек из вас, хорошо помнящих те события, тут же поднимут крик: “Вадимушка, ну что ты несёшь?! Бородино было в 1812, а Лёвушка Толстой родился только в 1828 году!” Да я лучше вас знаю, когда он родился, потому что, в отличие от всех вас, я помню число е до шестнадцатого знака ( e = 2.718281828459045), а вы, склеротики, помните только, что е = 2.7. Вот пока я жив, протатуируйте себе хоть на детородном органе, если у вас поместится: после 2.7 дальше идёт два раза год рождения Толстого, потом 45, потом удвойте 45, и опять 45. А число π до какого знака вы знаете? 3.14? Ой, дикий народ! Вы что, все только на тройки в школе учились? Вот вам π = 3.1415926536 (“Кто и шутя и скоро пожелаетъ пи узнать число ужъ знаетъ” – не упустите только твёрдые знаки, когда на пальцах будете буквы считать). Слава Богу, что лапти скидывать вам для этого не понадобится, на руках пальцев хватит. Это моя любимая Баба Маря научила меня этим простым мнемоническим правилам. (Не плохо преподавали математику благородным девицам в Смольном институте, который кончала Баба Маря, и на выпускном балу вальс с царём танцевала, да? А может – котильон – врать не буду. А с каким из царей – Николаем Вторым или Александром Третьим – запамятовал, извините). Ну, так убедил я вас, что мой пра-пра-дедушка погиб от той же гранаты, что и князь Андрей? Да, кстати о птичках – о пра-пра-дедушке Гавриле, а точнее – о его вдове Авдотье Григорьевне, дайте сказать. Так вот ей Мария Фёдоровна Первая (их же две было, как вы помните, так Вторая, мама Коли Второго, избежала расстрела из-за того, что была на ПМЖ в загранке и таким способом ващще пережила всех Романовых)... Так вот, Первая Мария Фёдоровна, которая была мама Саши Первого, Коли Первого и Кости (который так Первым и не стал, уступив место Коле), в предсмертном завещании своё любимое брильянтовое кольцо с её вензелем завещала моей бабушке Авдотье. Ну, а уж сколько драгоценных бриллиантовых фермуаров, бриллиантовых серёг, и годовых окладов жалованья 3000 рублей моя пра-пра-бабушка Авдотья от Марь Фёдоровны и от её золовки Александры Фёдоровны... Нет, снохи... Невестки? Свекровки? Мать-тиас Ракоши! Сдохнуть можно от этих русских семейных взаимоотношений! От дочери в законе, если сказать по простому на понятном ангельском языке, досталось! Да, и от Коли Первого был там фермуарчик и оклад жалованья 3000... На руках пальцев не хватит, чтобы всё сосчитать, хоть лапти скидывай! И НИЧЕГО! МНЕ! НЕ ОСТАЛОСЬ! Обидно, Зин! Сейчас бы я, может быть, как Новый Русский, на новом 600-м Мерседесе бы разъезжал, а так у меня побитая Субаруха 90-го года, вот! А вы говорите – фермуары! Серьги! Где они, я вас спрашиваю?! (Документ бабушки Авдотьи с фермуарами смотрите здесь: «Как писали характеристики в 1838 году» ). Так, ладно, идём дальше. Его и бабушки Авдотьи сын, Александр Гаврилыч, пока был полковником, командовал Е.И. Высочества Наследника Цесаревича Драгунским полком, а потом стал генерал-майором. Орден Святого Георгия IV класса имел, однако, 26 ноября 1855 года получил, Крымская война тогда была, если кто помнит. К сожалению, его сын, а мой дед, Николай Александрович, дослужился только до поручика, а потом вышел в отставку (См. «Как писали завещания в 1820 году» , и «Эволюция от дятла к человеку, или как я чуть не стал отважным разведчиком» ). Баба Маря, кстати, была дочкой Алексан Гаврилыча. Её жениха-народовольца повесили, и она в пику царизму осталась в девушках. Она до Войны учила меня немецкому языку (от французского я категорически отказался – с французами мы воевать не собираемся), географии и истории – о, какой великолепный исторический атлас был у нас! (Во время блокады живший в нашей квартире домоуправ спалил в печурке-буржуйке этот атлас и ¾ роскошной библиотеки Бабы Мари и двух сестёр Гиппиус, которые жили с Бабой Марей коммуной в её квартире). А умерла Баба Мяря в Ленинграде в декабре 41 года от голода во время блокады, и моя мамочка везла её на моих саночках через весь город на Пискарёвское кладбище, сама падая в обморок от голода. Вот всё это описано то ли в «Характеристике», то ли в «Завещании», посмотрите сами. Вот чего я, идиот, своевременно мамочку не спросил – как она, без сил, с шестого этажа мёртвую Бабу Марю спустила – вот в чём вопрос...

Отец и сын – генерал-майор Александр Гаврилович и поручик Николай Александрович. Вот он Святого Георгия не заслужил, однако. Мой отец, обер-лейтенант Австро-Венгерской армии Арпад Сабадош, был награждён за храбрость высшими австрийскими и венгерскими орденами и германским Железным Крестом за сражения на русском и итальянском фронтах, а затем во время венгерской заварушки в 1918 году был произведён в революционные генералы и командовал Румынским фронтом, пока антантская Румыния его не разбила, и его приговорили к повешенью. Чем с ним дело кончилось, и как он легко отделался только пятью годами Соловков, в то время как 90% венгерских коммунистов в СССР расстреляли – см. Арпад Сабадош «25 лет в Советском Союзе» (). Его первую жену, красавицу Фреду Гардош, тоже в Москве расстреляли – очень в неё влюбился Максим Груснов, важный НКВДешный начальник, а она, вишь, не захотела ему отдаться. Поэтому и расстрелял. И правильно сделала, что не отдалась, пожертвовав своей жизнью ради меня. Боженька, он-то не фраер – руками Максима он, Боженька, Арпада за Фреду хотел тоже расстрелять, но не смог, поэтому на пятилетку в Соловки запихнул, а в это время начали венгерских коммунистов отстреливать! А Арпад после Соловков на дно залёг – сначала в Петрозаводск, где меня зародил, а в 41 году ващще в Казахстане спрятался. НКВД смотрит – кого ещё из коммунистов расстрелять, где-то тут венгерский товарищ Сабадош ошивался – ан нетути его! Так и не расстреляли своевременно, упустили момент, вот так я и образовался!

Обер-лейтенант Арпад Сабадош. Вена, 1915. Ну, это всё только про моих предков, на которых у меня есть документы с их именами. А вот что пишут о моём отдалённом предке, имени которого я не знаю: «Фамилии Литинских присвоен герб Гржимала, с тою однакож разницею, что в стене о шести кирпичных рядах <...> [дальше пропускаю – В.Л.]. Таковым описал герб Литинских отец Рутко в манускрипте своём; он же предполагает, что означенный герб надан одному из их предков от Русских князей за храбрость при взятии крепости, который вероятно первый сделал к оной приступ и вороты вырубил или выломал.» (). Видите, тот отдалённый безымянный герой, ставший моим гербоносным предком, тоже был командиром. А вы кричите: “Чего ты, Литинский, всю дорогу в командиры пробиваешься?!” – А вот чего – генная инженерия виновата! Так таки да, что несмотря на то, что природа категорически противилась, чтобы я стал офицером, создав меня слепошарым (очень сильно близоруким), так что после школы мне выдали «белый билет» – полное освобождение от воинской службы, я вопреки всему стал офицером. Для этого я при поступлении в Горный институт сразу же отправился на военную кафедру и убедил генерал-майора – заведующего кафедрой – что раз все мои предки до пятнадцатого колена были военными, то я не имею права нарушать эту семейную традицию. И он плюнул, устав убеждать меня, что я делаю ошибку, прорываясь локтями в армейскую службу, и допустил меня к занятиям по военному делу. Так я стал сапёром. Как я был батальонным запевалой в двух военных лагерях (не из-за красивого, но очень громкого голоса) и как я спас своё подразделение от того, чтобы наши молодые тестикулы не повисли на соседних елях при случайном взрыве при минировании моста, заинтригованные старички смогут прочесть в уже цитированной документальной истории «О положительном влиянии алкоголя...».

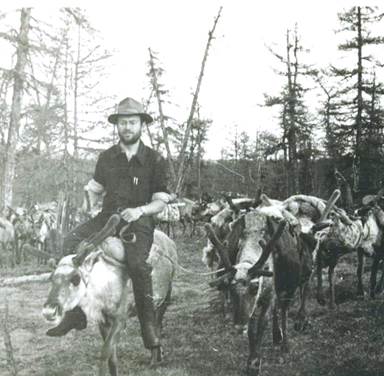

Военный сбор после 4-го курса ЛГИ, лагерь Усть-Луга, июнь 1952 г. Отличник боевой и политической подготовки, единственный очкарик среди всех 400 курсантов лагеря, Дима Литинский занимает почётное место одесную от полковника Старкова (или Старовойтова?), которого он со всей этой группой курсантов спас от неминучей смерти при минировании моста. При окончании Горного института мне, как и всем нашим мужским выпускникам, было присвоено звание младшего лейтенанта запаса. Через несколько лет меня произвели в лейтенанты. А перед самым отъездом в эмиграцию родные партия-правительство, зная про мою военную косточку и командирские замашки, присвоили мне звание старшего лейтенанта, в расчёте, что из-за этого я откажусь от эмиграции! И ещё, искусители, поставили мне дома телефон после многолетнего ожидания, хотя за установку мне телефона ходатайствовал сам Федынский! Я чуть не дрогнул и не остался – через пару десятков лет я бы стал генералом! Но моя любимая жена Мина (сейчас уже бывшая, но ставшая в Америке владелицей теперь уже старейшей русской картинной галереи в США, которая отмечена во всех путеводителях Денвера как культурный центр Колорадо https://www.facebook.com/sloanegalleryofart и ), тогда сказала мне – “Или – или“. И я дрогнул. Плюнул на телефон и на маячивший совсем близко генеральский чин и уехал в Америчку. И не жалею. Телефон нам установили на второй или третий день по приезде. Но, правда, генералом я тут так и не стал (вы же знаете, что пиндосы-америкосы все насквозь тупые, как установил наш специалист Михаил Задорнов, и не поняли, что я рождён быть генералом), а в России бы мог... Обидно, Зин!... Вот если бы пиндосы-америкосы были поумнее и поняли это, сейчас я был бы четырёх-звёздным генералом в отставке, как Эйзенхауэр, например. И кто знает – мог бы и президентом стать! Первым делом, что я бы сделал – нашёл бы в Ираке какого-нибудь родственничка Саддама Хуссейна-Великомученика, сделал бы его президентом Ирака, наделил бы его диктаторскими полномочиями, помог бы оружием – тогда бы в Ираке все исламисты-хамасисты-алькаедчики сидели бы тихо, как мышь под веником, а чуть высунулся – смертная казнь через продольный распил! И Ирак, как при Саддаме Великомученике, снова стал бы светским государством, иракские девочки-студентки в кратчайших мини-юбочка разъезжали бы в открытых мерседесах, и при всенародном голосовании Саддам Второй честно получал бы на всех выборах 99.78% голосов, как это было у нас при товарище Сталине и в Ираке при Саддаме Первом-Великомученике... Мечты, мечты, где ваша сладость... Вот такие вот дела, ребята! Было дело! Есть чего вспомнить! Ну, ладно, пойдём дальше про Северный Ледовитый океан… Тьфу ты, склеротик! А про сушу-то совсем забыл! А то, что на гигантском Гулинском месторождении флогопита и всяких прочих других редких земель километрах в ста к югу от Хатанги я стал лучшим каюром-оленеводом Ямало-Ненецкого национального округа – забыл, что ли? (Ну, если честно – то лучшим самопровозглашенным). Я, вероятно, тогда впервые в мире (надо проверить по книге рекордов Гиннеса) применил свой оригинальный способ сбора стада оленей, демонстрируя им своё мужское достоинство, вот здесь опубликовал: (). Это незабываемое оленье достижение куда спишем? [Я же, ребята, такой – половину всех своих заморочек делал впервые в мире. А началось всё с тех самых оленей. Мне этот первородный эксгибиционизм так понравился, что я с тех пор стал первооткрывателем всего, к чему прикасался, ну типа Магеллана – если решитесь читать дальше, увидите]. А шесть лет поисков алмазов в северной Якутии в бассейне реки Оленёк в Биректинской экспедиции НИИГА – этто чё, волку под хвост?! Я же там впервые в мире (вот вам – пожалуйста! Второй пример! Дальше ещё куча примеров моего первомирства будет!) для поисков кимберлитовых трубок применил высокоточную магниторазведку в год разъярённого солнца, каппаметрию и разные прочие металлометрические-геохимические съёмки! Кучу статей написал! В Америке несколько из них сразу перевели и перепечатали! Многие десятки больших и средних “трубок мы навалом наоткрыли, но алмазы слабо в них блестят”, как пел народ с моей подачи, см. ), не считая многочисленной кимберлитовой мелочёвки! (). Но это всё семечки! А вот чего действительно впервые в мире – так это то, что я отведал тогда суп из мамонта! Вот крест на пузе! При проходке канавы (для подтверждения границы найденной и оконтуренной нами трубки) мы наткнулись в вечной мерзлоте на огромную берцовую кость. Распилили её – свежак! Сытый народ (мы много тогда больших тайменей ловили) жрать залежалый (10 тысяч лет) продукт отказался, а я отпилил небольшой кусок кости, чтобы в кастрюлю поместился, и сварил бульон – и, как видите, до сих пор живой! Может, наоборот – именно от отведанной мамонтятины таким жизнерадостным стал и на 127 лет жизни намылился!... И-эх! Опять ведь чуть не забыл про это… Извините, ребята, старею, память отказывает… …Но и в молодости однажды она мне, память-то эта, туды её в качель, крупно изменила, из-за чего вся жизнь пошла кувырком, даже пришлось в Америчку податься… Вот об этом я и расскажу ниже. А пока – “Мамочка, спасибо, Боженька, спасибо за такую интересную прожитую жизнь, спасибо за хорошую настоящую жизнь, пусть и дальше будет ещё лучше! Даёшь 127 лет жизни, и ни копейкой меньше, аминь!”. Это последние фразы моей ежевечерней атеистической молитвы перед засыпанием. (В первых фразах я желаю здоровья всем детям-внукам и бывшим домочадкам, а мёртвым говорю, что их помню и чту, а также желаю здоровья кошке Бежику и всем хорошим людям, а плохим – ни дна, ни покрышки). Я же ведь, если вы не в курсе, ко всем моим многочисленным достоинствам, ещё и Верховный Шаман Всея Великия, и Малыя, и Белыя Колорадо (правда, пока только самопровозглашённый, но вот ужо, ещё не вечер). Наберите в Гугле мои ФИО и слова «верховный шаман, эффект плацебо, самовнушение, кот Бежик шаман», и к вам выплывет пяток или десяток (кому как повезёт) моих шаманских докубаек. Можете использовать их бесплатно для самолечения. Но в свете сравнительно недавних печальных событий (см. «Моё предсмертное письмо» ), мне, вероятно, не следует так категорически настаивать на 127 годах, можно и поторговаться. Например, требовать у Боженьки дожить хотя бы до 500-летия дома Литинских, каковое будем отмечать в 2028 году. Тогда мне исполнится всего 99 лет. А, где наше не пропадало! Хрен с ним! Согласен и на это! Но ежевечернюю молитву менять не буду! Вдруг всё-таки сработает?! Дом Литинских весьма древний на Волыни; Метрика Волынская 1528 года, или собрание древних актов той провинции упоминает о Литинском, землянине Волынском. Издатель жизни Краковского Воеводы и Маршала Кмиты на листе 185 говорит: «что Литин не правильно отнят у них в Казну и в том за них яко за заслуженных в Республике всё польское дворянство сопротивлялось королю Сигизмунду Августу и Воеводе его Кмите, полагая в числе прочих статьями угнетений и обиду Литинских» (). Вот если бы не этот рейдерский захват братками Сигизмундом и Кмитой моего родового гнезда (я как сейчас вижу их в малиновых пиджаках, а у Сига – ещё и златая цепь на брюхе том), то был бы я сейчас председателем горсовета этого областного центра! (А сейчас это всего лишь пгт – посёлок городского типа). Для прославления города я бы построил 100-метровый памятник Незалежности нэньки Украьины, а то чем знаменит сейчас этот городишко? Литинским молокозаводом – и это всё! (). Часть первая Создание Полярной Высокоширотной Воздушной Геофизической Экспедиции и гравиметрическая съёмка Советских Арктических морей

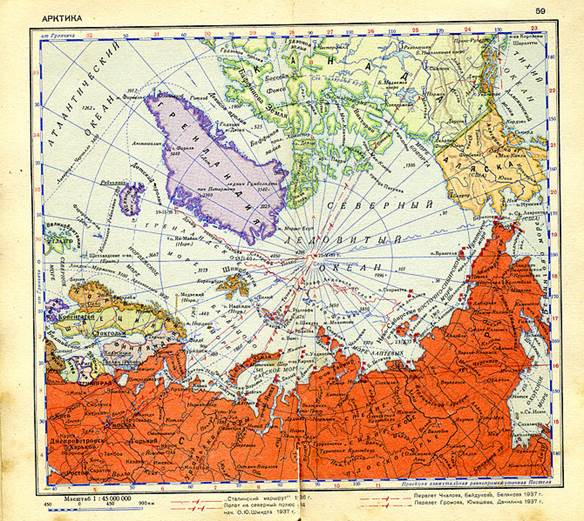

Карта Северного ледовитого океана 1940 года.

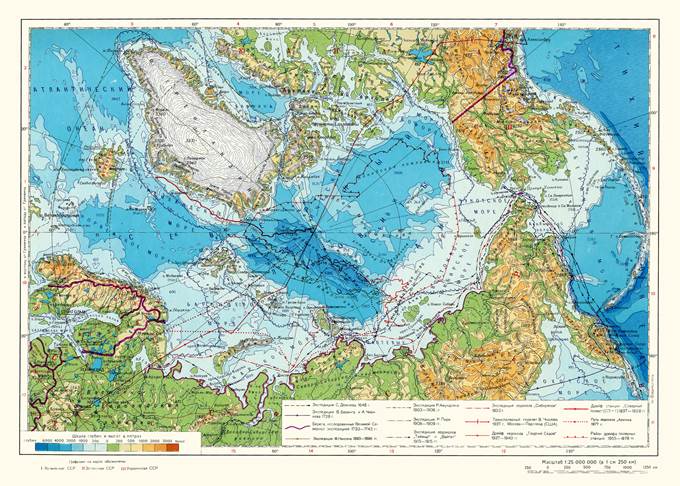

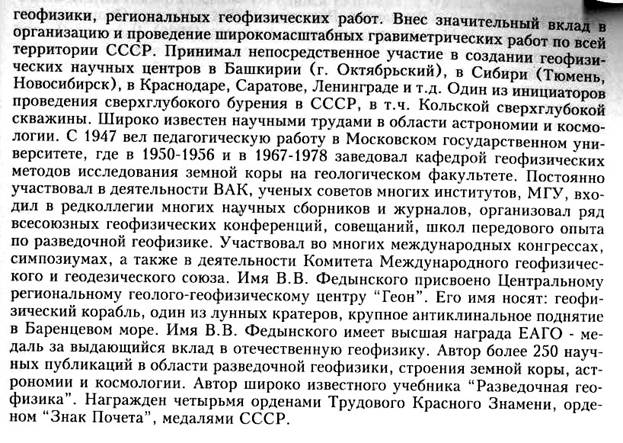

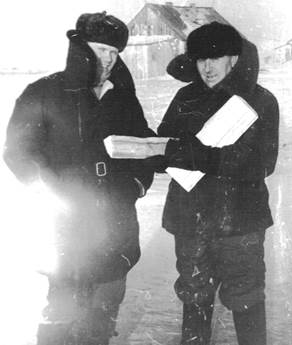

Современная карта Северного Ледовитого океана (). Чтобы многократно увеличить карту и видеть интересующие вас участки (например, хребет Ломоносова) или маршруты всяких дрейфов в крупном масштабе, кликните по карте правой кнопкой мышки и выберите «Формат рисунка», и затем «Размер», и будет вам счастье! * * * Весной 1969 года, сорок пять лет тому назад, Полярная Высокоширотная Воздушная Геофизическая Экспедиция (ПВВГЭ) Ленинградского Научно-исследовательского института геологии Арктики (НИИГА) завершала авиадесантную гравиметрическую съёмку советских арктических морей, начатую под моим руководством в качестве главного инженера этой экспедиции в 1963 году… Приснопамятный Советский Союз (то есть живущий в памяти вечно – поясняю, ежели кто из вас малограмотный в старо-славянском) с самого своего начала стоял впереди планеты всей по освоению Арктики. 2 июля 1918 года, в разгар гражданской войны, В. И. Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров о снаряжении в Северный Ледовитый океан крупной гидрографической экспедиции, а дальше – и ващще пошло-поехало! Я вам тут не буду ликбез навязывать, сами на интернете всё найдёте – было бы желание. Скажу только, что с научной точки зрения вначале были, в основном, океанографические исследования Северного Ледовитого океана с редкими точечными примитивными (с современной точки зрения) геофизическими измерениями во время плавания и дрейфа судов и дрейфующих станций, начиная от героической Папанинской СП-1 (1937 г.), героического 812-дневного дрейфа «Георгия Седова» (начало в тот же приснопамятный 37-й год – и до 1940 года, , ), и кончая многочисленными последующими дрейфующими станциями «Северный Полюс» и Высокоширотными Воздушными экспедициями «Север» (). Новый огромный этап подробного площадного изучения Центрального Арктического Бассейна (ЦАБ) Северного Ледовитого океана (СЛО) и его советских морей авиадесантными геофизическими методами (гравитационные, магнитные и сейсмические измерения) начался в 1962 году. Масштаб этой съёмки – 1:2,500,000, расстояние между точками посадок самолётов и вертолётов на лёд в среднем 25 км. Представляете, весь Северный Ледовитый океан с морями – 15 миллионов квадратных километров – мы, россияне, как мухи, через каждые 25 км засидели! Этот этап осуществлялся в соответствии с совершенно секретным Постановлением Совета Министров СССР 1961 год a о проведении МГС – мировой гравиметрической съёмки, и, прежде всего, съёмки СЛО (кто забыл – Северного Ледовитого океана) и его морей. СовМин и лично верный ленинец товарищ Никита Сергеич Хрущев тогда подсуетились с этим Постановлением, потому что гравитационные данные необходимы для введения поправок в траектории ракет с ядерными боеголовками, запускаемых с подводных ракетоносцев из акватории, ближайшей к Америке. Ну, из СЛО, конечно, кто хоть чуть-чуть помнит географию. А без этих поправок будешь целиться, например, в Денвер, а ненароком попадёшь вовсе даже в какой-то вшивый Роки Флатс, что в 16 милях к северу от Денвера. Там, правда, когда-то пиндосы-америкосы (они же зарубежная закулиса и жидо-масоны) втихаря плутониевые зажигалки для водородных бомб в те поры (1952-1992) клепали (). Сейчас уже нет, не клепают. Сейчас там открыли Национальный Курорт для Диких Зверюшек – олешков, бизонов, лосей, скунсов, бобров, луговых собачек (так переводит электронный словарь MultiTran название prairie dog , чушь, конечно, но я забыл, как эти суслики по-русски называются), и прочих наших малых сих (). Ничего подобного (такого масштабного изучения физических полей в океане) в мировой практике ещё не было. Ни американцы, ни, тем более, слабосильные канадцы или европейцы ничего подобного совершить не могли по естественной причине – бо от натуги задняя кишка прорвётся! Да и сейчас не могут. А Советский Союз – смог! Подготовкой этого постановления СовМина руководил Главный Геофизик СССР (начальник геофизического Главка Министерства геологии), он же Главный Гравиметрист СССР, он же завкафедрой геофизики МГУ профессор Всеволод Владимирович Федынский.

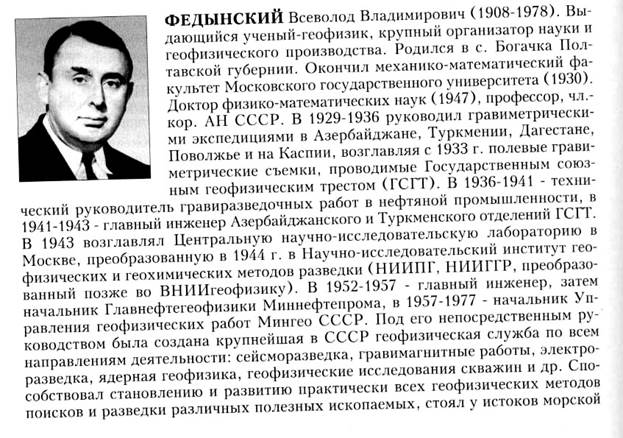

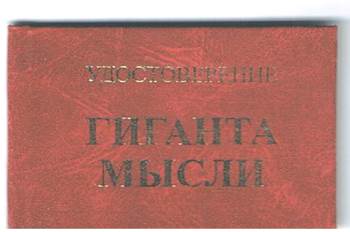

Страницы из книги «Геофизики России». Информационно-биографический сборник. ЕАГО, М., 2005. Федынский, ища организацию – исполнителя этих работ на шельфе арктических морей, естественно, прежде всего, обратил свой орлиный взор на ленинградский Научно-исследовательский институт геологии Арктики. “Они же, полярники, вся попа в инеи, геологи-геофизики, в Арктике на морозе постоянно ошиваются, им и карты в руки!” – подумал Всеволод Владимирович (за точность формулировки его мыслей не ручаюсь, но в целом – примерно так). Геолог-геофизик Федынский, лучше, чем кто-либо тогда в Советском Союзе понимал, что шельф наших арктических морей, самый обширный в мире – гигантская кладовая углеводородов. Правда, тогда, 50 с лишним лет тому назад, никто не мог представить (даже я, сертифицированный Гигант Мысли, смотрите мой официальный сертификат ниже), как можно добывать нефть и газ на море, почти полностью покрытым полутора-двухметровым льдом, да ещё и дрейфующим! (Вот представь себе: ты построил буровую вышку на льдине, начал бурить скважину на дне – а утром проснулся – глядь, а твою льдину с буровой вышкой дрейф на 15 километров чёрт-те куда унес! И вся твоя буровая колонна – моржу под хвост! Во дела!). Однако, Всеволод Владимирович обладал светлым и прозорливым умом, и поэтому поручил эту гигантскую работу именно нашему Институту геологии Арктики, а не какому-нибудь там Всесоюзному геофизическому институту, гораздо лучше, чем наш НИИГА, оснащённому геофизической аппаратурой и квалифицированными геофизиками-гравиметристами. Начальник отдела геофизики НИИГА Раиса Михайловна Деменицкая, ведомая главным геофизиком СССР, оказалась у колыбели рождения Полярной Высокоширотной Воздушной Геофизической Экспедиции (ПВВГЭ, в просторечии «Полярки»). Именно она тогда «осеменила» меня. В 1961 году Деменицкая сразу, как только Федынский растолковал ей, чего от нас, НИИГАпников, просит Родина, предложила мне, как одному из немногих (двух) гравиметристов в нашем институте, возглавить эту работу. Вторым гравиметристом был Боря (Борис Васильевич) Гусев, мой ученик в этой области, ныне давно покойный, которого я, как лучший каюр-оленевод, в древности на Гулях возил на разбивку опорной сети гравиметрической сети на оленьих нартах () . Но Боря в начале шестидесятых уже ушёл совсем в другую степь от гравиметрии. Деменицкая, следившая за моими организационными и научными способностями по поискам алмазов более пяти лет, открыла передо мной блестящие перспективы выполнения грандиозной съёмки арктических морей СССР. И я вынужден был прервать подготовку к защите почти законченной кандидатской диссертации о применении впервые в мире предложенных мной геофизических и геохимических методов для поисков и разведки кимберлитовых тел – алмазных месторождений (). Пять статей на эти темы были опубликованы в ведущих советских геологических журналах, ещё несколько были на подходе, статьи из «Советской Геологии» и «Геохимии» о моей алмазной геохимии были в Америке тогда же переведены и перепечатаны… А тут вдруг – руководить гравитационной и магнитной съёмкой всех арктических морей СССР! Какая там, в задницу, алмазная диссертация! Совсем забросил! Мне пришлось полностью переключился на подготовку гравиметрической съёмки в Северном Ледовитом океане. А зря! Урвал бы я тогда месячишко на защиту – и была бы у меня кандидатская по поискам алмазоносных кимберлитовых трубок, то, когда я вторую диссертацию по тектонике дна арктических морей защищал, мне бы без базара докторскую дали. А так, вишь, прошляпил, с носом остался, но об этом чуть позже. С Николаем Николаевичем Трубятчинским, подполковником-гидрографом и к тому же коммунистом, только что принятым Деменицкой в отдел геофизики, помчались мы в Керчь, в филиал ВНИИГеофизики, осваивать морскую гравику на Азовском море. Я-то коренной гравиметрист, даже, как вы слышали, оленьей упряжкой научился командовать, чтобы перевозить гравиметристов с приборами, но сухопутный, а не морской. Ну, а Ник Ник – тот ващще гидрограф, с гравикой был совсем незнаком. (Наберите в Гугле его ФИО со словом Городницкий, и к вам выплывет Сашина песня о нём). Из Керчи после плавания по Азовскому морю на небольшом буксире, переделанном в экспедиционное судно для проведения гравики, я по указу Раисы Михайловны – пулей в Москву, в Министерство Геологии, знакомиться с Федынским и его замом, Львом Владимировичем Петровым. С Федынским, а ещё больше с Петровым, мне в дальнейшем пришлось очень много и плодотворно работать над созданием нашей любимой Полярной экспедиции, которая была под личным контролем Всеволода Владимировича. Ну, и потом постоянно мы были в контакте, для чего я многократно приезжал в Главк геофизики Министерства геологии (Геологический комитет по другой версии) по разным научным поводам, но чаще бороться и бодаться. По данным КГБ, в 1972 году взявшим меня за одно место по поводу дела Якира-Красина, я был в Москве в командировках в Министерство геологии с 1968 по 1970 год 8 раз – см. «Обыск и допросы Самсонов. Якир. Буковский» (). (По моим подсчётам я бывал в квартире Якира на Автозаводской улице 12 раз). Ну, а до того, с 1961 по 1968 год – в командировки в Москву ездил очень-очень много раз. Со счёта сбился. Федынского я очень уважал за энциклопедические знания и неизменное правильное чутьё крупного руководителя. Я поражался великолепной способности Федынского мгновенно вникать в суть докладываемых ему проблем. Эти наблюдения связаны не только с моими личными докладами или пояснениями, связанными с нашей работой. Мне неоднократно приходилось присутствовать в кабинете Федынского на совещаниях и по совершенно другим поводам. Среди бла-бла-бла докладчиков Всеволод Владимирович, не стесняясь, перебивал говоруна и бил вопросом «в глаз». (Я лично, зная эту его особенность, стремился всегда излагать суть проблемы предельно кратко, не уклоняясь ни на сантиметр в сторону). Свои решения в конце совещания он выносил быстро и решительно (не прошу извинения за тавтологию). И несмотря на быстроту – почти всегда верно. Вероятно, я был среди очень немногих, кто осмеливался ему возражать, если я понимал, что принятое им скоропалительное решение окажется не оптимальным. Таких случаев в моей практике было не более трёх или четырёх. В двух или трёх из них Федынский с неохотой соглашался повторно выслушать меня, привыкнув к тому, что его решения всегда правильны и обжалованию не подлежат, и никто никогда не решался возразить властному главному геофизику СССР. И, с неохотой выслушав меня, он изменял своё первоначальное мнение и соглашался с моим предложением. Но однажды, в конце моей карьеры в Полярной экспедиции, мне пришлось рявкнуть на него и хрястнуть по столу кулаком, когда он отверг моё единственно правильное предложение. Тем не менее, в этот раз даже хряск не помог, Федынский всё оставил так, как предлагала Деменицкая. Присутствовавшая при этой сцене Раиса Михайловна мгновенно сжалась в комок и, как мне показалась по её остекленевшим глазам, писанула от страха в штанишки. Когда все вышли из кабинета во главе с разгневанным Федынским, Раиса Михайловна мелко засеменила в сторону туалета. “Мой прогноз оправдался. Пустячок, а приятно” – весело ухмыльнувшись, подумал я. Этот случай кратко задокументирован в приведённом ниже Приложении № 5 (правда, без упоминания хряска и без семенения в туалет – не мог же я в рапорте директору НИИГА описывать такие интимные подробности). Но этот крайний непочтительный случай с моей стороны никак не повлиял на мои последующие нормальные рабочие взаимоотношения с Всеволодом Владимировичем. Никакой какашки в душе он против меня не затаил. Как повёл себя Федынский по отношению ко мне в кабинете Петрова на следующий день после хряска (он всё-таки принял моё предложение, хряск подействовал!) – при желании прочтёте ниже в кратком вступлении к Приложениям 4 и 5. Петров, а потом заменивший его Игорь Французов, каждый год приезжали в Ленинград принимать полевые материалы нашей экспедиции всегда только с отличной оценкой. (У меня же и в аттестате об окончании Горного института ни одной хорошей оценки не было. “Если себя не похвалишь, когда случай подвернётся, три дня потом будешь ходить, как оплёванный” – гласит народная мудрость. Вот поэтому и упоминаю, раз подвернулось). В Москве тогда же в 1961 году по наводке Федынского я познакомился в ЦНИИГАиК – институте геодезии, аэрофотосъёмки и картографии – с создателем маятникового прибора ММП-П для измерения гравитационного поля на подводных лодках Михаилом Ефимовичем Хейфецом. Я тогда, ещё до этого знакомства, предложил использовать «абсолютный» (без смещения нуль-пункта) маятниковый прибор Хейфеца на будущих ледовых базах для создания дрейфующего опорного пункта, к которому могут быть привязаны показания съёмочных авиадесантных кварцевых гравиметров, у которых нуль-пункт всегда смещается со временем. Поэтому при наземных съёмках операторы наблюдают на гравиметрах на опорном пункте до вылета (выезда, выхода) в съёмочный рейс (маршрут) и после возвращения из него, чтобы при обработке показаний гравиметра разбросать обнаруженную на опорном пункте невязку между съёмочными точками по времени. А на льдине это невозможно – льдина за 8-12 часов съёмочного рейса сдрейфует чёрт-те куда, и на новом месте гравитационное поле будет совсем иное, чем на утреннем «опорном» пункте. А маятниковый прибор всегда измеряет правильное гравитационное поле, у него нет смещения нуля. Поэтому сопоставляя показания съёмочных гравиметров и «абсолютного» маятникового прибора, можно вводить поправки за смещение нуля в показания съёмочных гравиметров. Это и была моя главная фишка, на которой я обосновал возможность гравиметрических измерений на дрейфующих льдах сухопутными кварцевыми гравиметрами. Федынский и Хейфец полностью одобрили эту идею. И Хейфец выдал мне свой персональный большой ММП, не отходя от кассы. Как вы правильно догадались, эта затея с использованием маятникового прибора для создания опорного пункта на дрейфующей льдине была осуществлена опять же впервые в мире. После Москвы по команде Федынского, не заезжая в Ленинград, я сразу помчался в Архангельск, в Северную Гидрографическую экспедицию (СГЭ) Краснознамённого Северного флота, знакомиться и договариваться о последующем сотрудничестве с капитаном первого ранга Л.И. Сенчурой, начальником СГЭ и Высокоширотной Воздушной Экспедиции (ВВЭ) «Север-14». СовМин по наводке Федынского поручил выполнять гравиметрическую съёмку ЦАБ – центральной части Арктического Бассейна СЛО – Главному Управлению Навигации и Океанографии (ГУНиО) МВФ, которому и принадлежала эта экспедиция Краснознамённого Северного Флота. Они-то, моряки-гидрографы своё дело – измерение глубин моря эхолотом, что с судна, что со льда – туго знают, а в геофизике – пока не шибко. Учить их ещё, как детей малых, нам надо было. А нашему Институту геологии Арктики Совмином с подачи Федынского была поручена съёмка всех арктических морей. Для нас, геологов, как я уже сказал, это был колоссальный навар, да не от яиц, а по изучению геологии обширного нефтегазоносного шельфа Ледовитого океана. Посмотрите на его карте – континентальный склон, ограничивающий светло-светло-голубой шельфа от синего глубоководного океана – показан в пределах двух близко расположенных изобат – 200 и 1000 метров). На следующий год, в марте 1962 года, я, в качестве начальника только что созданной гравиметрической партии отдела геофизики, лечу вместе с Колей (Николаем Дмитриевичем) Третьяковым, Никитой (Борисовичем) Стожаровым, Сергеем (Прокофьевичем) Поповым, Витей Косаревым и другими сотрудниками этой партии на совершенно секретную дрейфующую ледовую базу ВВЭ «Север-14», руководимую моим новым знакомцем капитаном первого ранга Леонидом Ивановичем Сенчурой. База дрейфовала вблизи полюса над подводным хребтом Ломоносова. Летим с кучей наземных кварцевых (но «затушенных») грвиметров, разных магнитометров, и новоприобретённым от Хейфеца морским маятниковым прибором. Летевшая с нами высокоточная магнитная вариационная станция для учёта колебаний магнитного поля, особенно сильных вблизи полюса, была уникальная – она была сделана по моим чертежам. В 1956 году, работая на кимберлитовой трубке «Ленинград» в северной Якутии, я обнаружил, что без учёта магнитных вариаций в тот год свирепого солнца заметить эту слабомагнитную трубку абсолютно невозможно – вариации в несколько раз превышали амплитуду аномалии над трубкой. И я придумал тогда уникальный способ, как исключить эти страшные вариации (ну, не смейтесь, действительно впервые в мире!). В тот год опсихевшего солнца я добился точности магнитной съёмки в Арктике +/ – 2 гаммы – вам-то, простым труипенасм (трудящимся и пенсионерам), это ничего не говорит, а геофизики-магнитчики понимают, о чём я толкую, особенно, когда в Арктике, да в год озверевшего солнца. А на следующий год механик завода «Геологорзведка» изготовил по моим чертежам для нашей Биректинской экспедиции 10 автоматических высокоточных и с высоким разрешением по времени вариационных станций. Вариационные станции, использовавшиеся в магнитных обсерваториях СССР, и близко к моим не лежали. Как всегда в моей жизни – вариационные станции такой высокой точности были произведены впервые в мире. (Опять же по склерозности я забыл вставить это событие в книгу рекордов Гиннеса, алцгеймерист!). Обо всём этом см. «Биректинская экспедиция», .

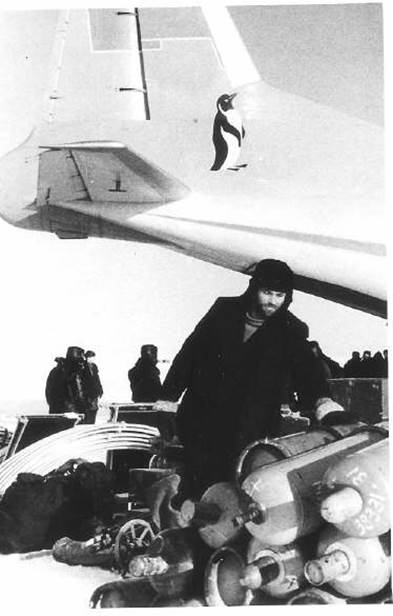

Коля Третьяков – моя правая рука во всех арктических экспедициях, что на суше, что на море – разгружает Ан-12 на ледовой базе вблизи Северного полюса. Главной задачей ВВЭ «Север-14» в этом году была площадная авиадесантная батиметрия – измерение глубины дна эхолотами и картирование рельефа приполюсной части подводного хребта Ломоносова с помощью самолётов Ан-2 и вертолётов Ми-4. Это чтобы наши подводные ракетоносцы на подводную гору в темноте по пьянке не налетели. А задача нашей партии – опробовать и отработать в деталях предложенную мной методику авиадесантной гравиметрической съёмки в условиях дрейфующих льдов вблизи Северного полюса над подводным хребтом Ломоносова, над которым наблюдается огромная гравитационная аномалия. (Опять же повторюсь – если её не учтёшь, то непременно промахнёшься, стреляя ядерной ракетой по Денверу). Чтобы тут же внедрить эту методику в работы ВВЭ «Север» в центральной части Ледовотого океана, а на следующий год использовать её нам самим на съёмке шельфовых арктических морей. Поэтому на ледовой база «Север-14» к Никите Стожарову и Серёже Попову, нашим «маятниковистам», были приставлены офицеры-гидрографы ВВЭ для обучения, а Коля Третьяков и я обучали других офицеров на съёмочных вертолётах и самолётах работе с использованием сухопутных гравиметров ГАК. (Хо-хо! Высшие Офицерские Курсы на дрейфующей льдине! А мы – профессора-преподаватели!). Кварцевые системы этих гравиметров были специально «затушены» (задемпфированы) нашим умельцем С.П. Поповым, чтобы исключить пагубное влияние постоянных микроколебаний льда.

Празднование 1 мая 1962 года на дрейфующей ледовой базе вблизи северного полюса. На трибуне – руководители партии и пра… Тьфу ты, экспедиции и Полярной авиации! Начальник ВВЭ «Север-14» каперранг Л.И. Сенчура слева. Справа от него, если я правильно помню, стоит командир всей лётной группы Герой Советского Союза Василий Борисов, а кто третий – запамятовал, помогите, ребята-старички из ГУНиО, если кто из вас будет читать эту докуисту! (См. «Дрейфующая Россия», ).

Автор-рогоносец, второй слева, как всегда в очёчках (шибко интеллигентный, однако).

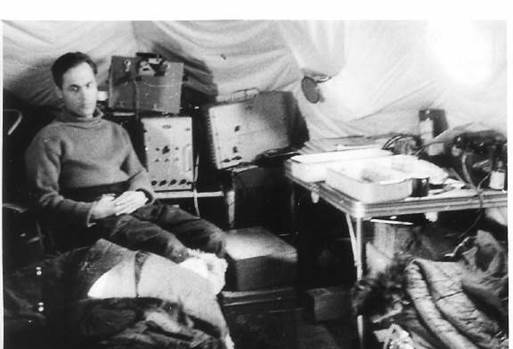

Никита Стожаров в палатке КАПШ-2 на фоне электронной аппаратуры маятникового прибора. Дрейфующая база экспедиции «Север-14», 1962 г. Сам прибор на снимке не поместился. Большой, однако! Поэтому мы и не могли использовать эти приборы на съёмочных самолётах и вертолётах. Ну, и конечно, процесс наблюдения на нём очень длительный, никакого сравнения со скорострельными кварцевыми гравиметрами.

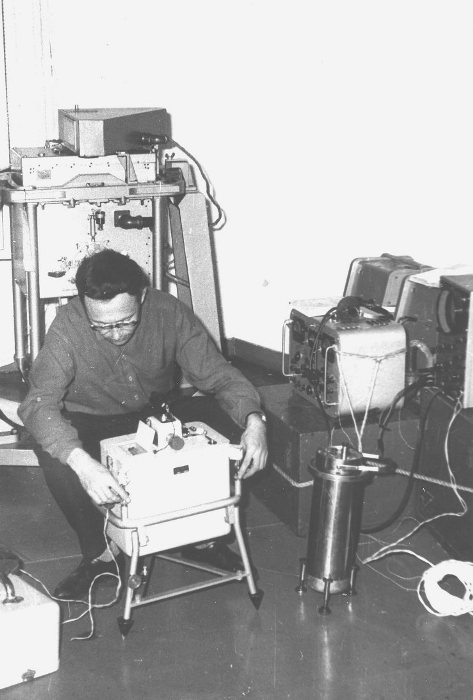

Гравиметрическая лаборатория на ледоколе «Киев», Карское море, 1967 г. Автор наблюдает на гравиметре «Норгард», впереди справа ждёт своей очереди гравиметр ГАК, справа – электронная аппаратура морского маятникового прибора ММП-П, а сам прибор за моей спиной. Помещение лаборатории большое, поэтому прибор на снимке поместился.

Одновременные наблюдение на двух стационарных гравиметрах СН-3 (слева от палатки, Серёга Попов смотрит в очко), на семи съёмочных («летающих») гравиметрах (справа, не помню, кто наблюдает) и на маятниковом приборе (он в этой палатке КАПШ-2, там Никитушка Стожаров суетится). Ледовая база экспедиции «Север-14», 1962 г. Стационарные гравиметры трижды в день привязываются к показаниям маятникового прибора, а уж съёмочные гравиметры привязываются к показаниям стационарных гравиметров в любое время – когда вылетают в рейс и когда возвращаются из рейса – какому самолёту как заблагорассудится.

Наблюдение на магнитометре. Ледовая база экспедиции «Север-14», 1962 г. Записывает показания Коля Третьяков, а кто склонился над магнитометром – не узнаю. Снежное «иглу» справа – магнитная обсерватория. Точно такие же «иглы» мы строили на всех дрейфующих базах для использования в качестве туалетов (чтобы в попу снег не задувал). Мы учились сами гравитационным измерениям в совершенно необычных условиях дрейфующих льдов и одновременно обучали этому новому ремеслу офицеров-гидрографов экспедиции «Север-14». С тем, чтобы они в дальнейшем могли выполнять гравитационную съёмку в Центральном Арктическом бассейне самостоятельно, попутно с главной задачей гидрографов – картированием дна Северного Ледовитого океана. Вместе с гравитационными измерениями на всех точках посадок самолётов и вертолётов мы выполняли и магнитные измерения горизонтальной и вертикальной составляющих магнитного поля Земли. По результатам наших работ в ВВЭ «Север-14» ГУНиО Северного флота и затем в Полярной экспедиции НИИГА две мои статьи «Методика создания дрейфующего опорного гравиметрического пункта» и «Об оценке точности морской гравиметрической карты восточных арктических морей СССР» были опубликованы в трудах ГУНиО «Записки по гидрографии», выпуск 1а, 1970 г., и выпуск 2а, 1969 г. Эта работа в ВВЭ «Север-14» в 1962 году и в 1967 году в экспедиции «Север-67» описана в моей докубайке «Дрейфующая Россия» (), щедро иллюстрированной фотографиями. Там же рассказано, как на нашу совершенно секретную дрейфующую военно-морскую базу в 1967 году прилетели и нагло шлёпнулись наши американские коллеги – они же по совместительству империалисты-шпионы-жидо-масоны, подробно описавшие это посещение в специальной статье. Мой перевод их впечатлений приведён в этой же документальной истории.

Наши коллеги, пиндосы-америкосы, на совсекретной базе экспедиции «Север-67» Военно-морского флота. В длинных чёрных меховых куртках и ушанках – наши, а мерикосы пижонят в полуперденьчиках, невиданных шапоньках или ващще гологоловые. При таких-то ихних зарплатах красиво жить не запретишь! * * * Ту же самую методику, опробованную нами впервые в экспедиции «Север-14», через год использовали мы, НИИГАпники, на всех ледовитых арктических морях СССР. В соответствии с Постановлением Министерства геологии № 407 от 29 августа 1962 года в НИИГА была создана Полярная Высокоширотная Воздушная Геофизическая экспедиция (ПВВГЭ). Р.М. Деменицкая, убедившись в моих организационных способностях, хотела назначить меня начальником экспедиции, и для этого настойчиво убеждала меня вступить в КПСС. Ещё много раньше моя мамочка тоже убеждала меня вступить туда. “Если вы, молодые и честные, не войдёте в эту партию, то она полностью переродится и будет партией прохиндеев и жуликов” – говорила моя любимая мама (см. «Смерть мамочки» ). Но я, слава Богу, своевременно не послушался мамочку, и при жизни Сталина не вступил. (Сара: "Абрам, ты всегда во что-то вступаешь. Вчера в говно, а сегодня в партию!"). А после смерти ВВВВиН (Величайшего Вождя Всех Времён и Народов), наслушавшись мамочкиных рассказов и вражьих голосов из-за бугра, я быстро понял, что мне с партией не по пути. Помните старый советский лозунг: "Коммунисты – это ум, честь и совесть нашей эпохи!". Так вот, когда Боженька создавал «новую общность людей – советский народ», то он наделял трудящихся, вступающих в компартию, именно этими тремя качествами. Но, учитывая, что в Советском Союзе во всё время его существования был тотальный дефицит всего, то и Боженька, приноравливаясь к философской категории коммунистического «дифсита», наделял совлюдей, вступающих в ВКП/б/ - КПСС только двумя качествами из этой триады. То есть такой получался расклад: если человек становится коммунистом, то, если он умный, то тогда, значит, он бесчестный (бессовестный), и вступает в говно только из меркантильных соображений. Если человек вступил в партию, и при этом он честный и совестливый, то тогда он не умный (дурак). Если человек умный и честный, то тогда он не может стать коммунистом. Третьего не дано. (Таково было решение самого Боженьки). Так вот, в 1962 году передо мной реально замаячила необходимость вступления в эту преступную организацию. По причине беспартийности меня не могли назначить начальником Полярной экспедиции, в создании которой я принимал самое активное участие (см. «Зарождение Полярки» ). Деменицкая неоднократно пыталась меня убедить, что без вступления в нашу родную коммунистическую партию я не смогу достичь достойного материального положения в советском обществе. Но я к тому времени полностью разочаровался в идеалах коммунизма в отдельно взятой стране, в которые до смерти тов. Сталина я свято верил (см. «Эволюция от дятла к человеку...» ), а стать лицемером, как подавляющее большинство умных членов партии в Советском Союзе, я не мог (ибо “Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей”, как гласит первый Псалом царя Давида. Давид Исаич уже три тысячи лет тому назад предвидел эту ситуацию) . У меня в ту пору, конечно, не было материалов для написания статьи «ООО ПГ КП/б/ – Особо Опасная Организованная Преступная Группировка – Коммунистическая Партия /большевиков/» (), но соображения по этому поводу уже были. Я отговаривался тем, что я ещё недостаточно сознательный, не до конца созрел для высокого звания члена партии Ленина-Сталина и верного ленинца товарища Н.С. Хрущёва, и т.п. Я чувствовал, что Деменицкая с презрением выслушивает мои отговорки. Она пустила в ход тяжёлую артиллерию – любимого мной директора НИИГА Б.В. Ткаченко. Выслушав мои откровенные доводы, Борис Васильевич сказал, что он уважает моё мнение, "Но начальником экспедиции Вы быть не сможете. Это номенклатура райкома партии". И я с облегчением стал её главным инженером – мог заниматься производством, научными и техническими вопросами, не отвлекаясь на портянки, палатки, унты, добывание жратвы в условиях дефицита, и заброску ГСМ для самолётов и вертолётов. На должность начальника экспедиции Р.М. Деменицкая приняла отставного капитана первого ранга гидрографа А.П. Витязева, не знакомого с геофизикой, но зато высокого и представительного члена партии с очень подходящей фамилией. Вторая главная причина назначения офицера-гидрографа Витязева начальником экспедиции, помимо его партийности, заключалась в том, что, как объясняла мне Деменицкая, этот шаг поможет ей укрепить связи с ГУНиО – Главным Управлением Навигации и океанографии ВМФ. Раиса Михайловна была великолепная политесса. Эта связь впоследствии очень помогла ей в организации и проведении морских геофизических работ в океане на судах ГУНиО. Так как этот военно-морской волк совершенно не рубил не только в геофизике, но и в хозяйствовании в Арктике, то в качестве зама по хозчасти экспедиции я пригласил Федю (Фёдора Михайловича) Коврова, опытного зампохоза Биректинской экспедиции, вместе с которым я проработал 6 лет ().

Фёдор Николаевич Ковров, отличный заместитель начальника ПВВГЭ в 1963-68 годах. Коммунист Витязев впоследствии оказался жуликом, приписавшим себе свыше 400 рублей за невыполненную работу. Но об этом и о моральном облике коммунистки Деменицкой я расскажу ниже. Так что мои тесные взаимоотношения с двумя непосредственными начальниками-коммунистами подтвердили мои приведённые выше представления о божественном происхождении моральных принципов большевиков (). Ткаченко Борис Васильевич (1907-1990). Кандидат геолого-минералогических наук. Инженер-генерал-директор Северного Морского пути III ранга, почетный полярник, почетный разведчик недр, участник Великой Отечественной войны. Организатор и бессменный директор НИИГА с 1949 г. по 1974 г. Один из первых геологов-исследователей Центральной Арктики (Анабарский массив и Тунгусский бассейн). Фото из статьи Натальи Сивцевой в Чрезвычайно порядочный человек, хоть и коммунист. Наверное, вступил на фронте (“Коммунисты, вперёд!”).

(Из книги «Геофизики России» Информационно-биографический сборник. ЕАГО, М., 2005. * * * Итак – министерский приказ о создании в НИИГА Полярной экспедиции есть! “Наши цели ясны, задачи определены ! За работу , товарищи !” Ну, и пошло-поехало! Скачу, как белочка! Сочиняю многие десятки совсекретных писем командующему Краснознамённого Северного флота адмиралу Сергееву, командованию и начальникам аэропортов Полярной авиации, директорам ВНИИГеофизики, ВИРГ (институт разведочной геофизики), ЦНИИГАиК, ААНИИ (Арктического и Антарктического института),завода «Геологоразведка», и многим другим директорам. Ну, конечно, не от своего скромного имени, а от имени директора НИИГА Б.В. Ткаченко. У меня в НИИГА в первом отделе среди всех сотрудников института было самое большое количество чемоданов – три больших – для хранения секретных и совсекретных материалов. Как я их сдавал, не потеряв за 28 лет ни одной секретной бумажки – см. «Отъезд в эмиграцию» (). И снова – многочисленные командировки в Москву и в другие веси… Классного техника-гравиметриста Серёжу Попова, с которым я начинал свою работу в НИИГА, ещё будучи студентом в должности инженера на преддипломной практике в 1952 году (), и которого в 1961 году я командировал в Москву в ЦНИИГАиК осваивать маятниковый прибор, теперь послал вместе с «классиком- Левшой» Юрой Жировым, надолго во ВНИИГеофизики осваивать тонкую работу кварцедува для «затушивания» наших только что полученных с завода «Геологоразведка» многочисленных обычных сухопутных гравиметров… Ну, и так далее, не буду перечислять, вы сами лучше меня знаете, что надо делать, когда организуется новая большая арктическая экспедиция… Итак, в 1963 началась эта грандиозная работа. Как я уже сказал, центральную часть СЛО заснимала ВВЭ «Север» от военной Гидрографии, а советские арктические моря – наша Полярная экспедиция (опять же смотри «Зарождение Полярки» ). В том первом 1963 году мы засняли южную часть моря Лаптевых, на следующий год – его северную и восточную части. Западную часть Восточно-Сибирского моря и Новосибирские острова засняли в 1965 году (см. мой рассказ об этом «Отважные дрейфуньи» здесь: ). А В 1966 году мы засняли восточную половину Восточно-Сибирского моря и западную часть Чукотского (см. «Будни дрейфующей ледовой базы», , «Дрейфующая Америка» , и «Жировиана» (о «Классике» Жирове) ).

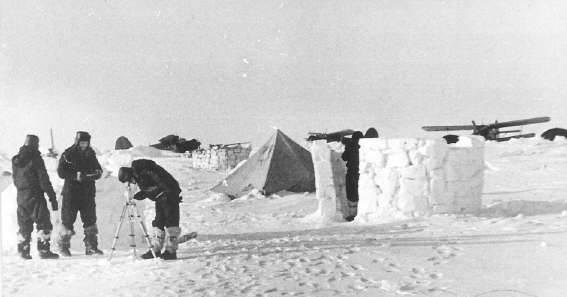

Геофизические наблюдения на точке в Чукотском море, 1966 г. Расстояния между точками посадок на лёд в среднем 25 км. Представляете, весь Северный Ледовитый океан и его Советские моря были засижены по такой сети! На переднем плане оператор-гравиметрист наблюдает на «затушенных» гравиметрах ГАК, справа на треноге магнитометр ждёт своей очереди, на заднем плане астроном ловит теодолитом звезду, а штурман самолёта записывает его показания.

Подготовка (расчистка, удаление торосов) ВПП – взлётно-посадочной полосы на ледовой базе для приёма грузовых самолётов Ли-2.

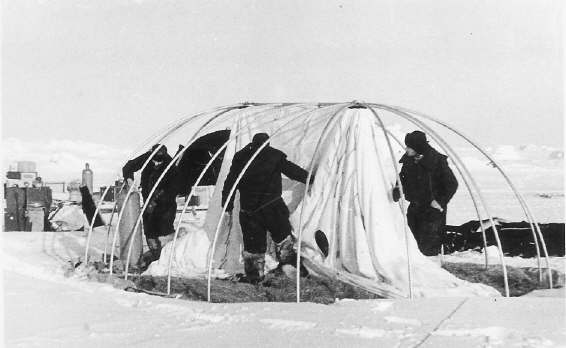

Строительство палатки КАПШ-2 (каркасная арктическая палатка Шапошникова) – натягивание внутреннего бязевого полога и установка газового баллона для печки.

Часть панорамы нашего дрейфующего лагеря с палатками КАПШ-1 и КАПШ-2. Как можете судить по грузовому Ли-2 – ВПП (взлётно-посадочная полоса) – рядом.

Вид нашего дрейфующего лагеря из кабины Ан-2.

Банный день на дрейфующей базе. Палатка КАПШ-2 поставлена на пол из досок, положенных на бочки из-под бензина. Тепло подаётся внутрь от бензиновой печки, служащей для подогрева самолётных двигателей

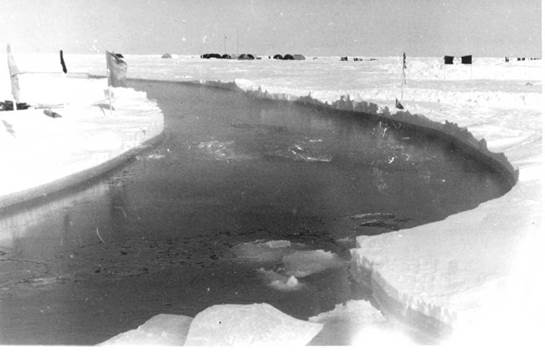

Почти каждый год наши дрейфующие базы многократно разламывали трещины (флажки по обеим сторонам речки отмечают границы ВПП), и нам приходилось перетаскивать лагерь вручную или перевозить (перелетать) на другое место и заново расчищать ВПП…

Опять в партии раскол, тудыть твою в качель!

Я три года подряд возил на ледовые базы две шлюпки к негодованию Витязева (“Баловство! Непозволительный расход средств!”). Как видите – перевозка их с разломанной льдины на другую представляла определённые трудности (лететь приходилось со снятой дверью)…

А в 1966 году перебазироваться пришлось аж 3 раза, причём один раз – на шлюпках. Группа РП – руководителя полётов – оказалась полностью отрезанной от основного лагеря – ни пешком до них не добраться, ни на самолёте сесть (маленький остров). И вот я оказался «архи-прав», что три года возил на льдины плавсредства! Иначе бы четыре человека группы РП могли спастись только вплавь на 100-метровой дистанции (в одних плавках в ледяной воде), а радиостанция, палатки и всё остальное отправились бы в многолетний дрейф… Мой личный опыт непреднамеренного купания в трещине в полярной спецодежде в этом же году показал, что плаванье в Ледовитом океане в унтах, меховых куртке и штанах – смертельный номер (см. «Будни дрейфующей ледовой базы», ).

Тикаем с разрушенной ледовой базы! Кусок трактора закатываем в самолёт вручную (двигатель –отдельно).

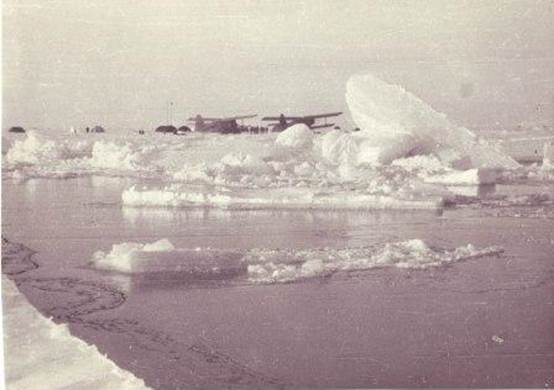

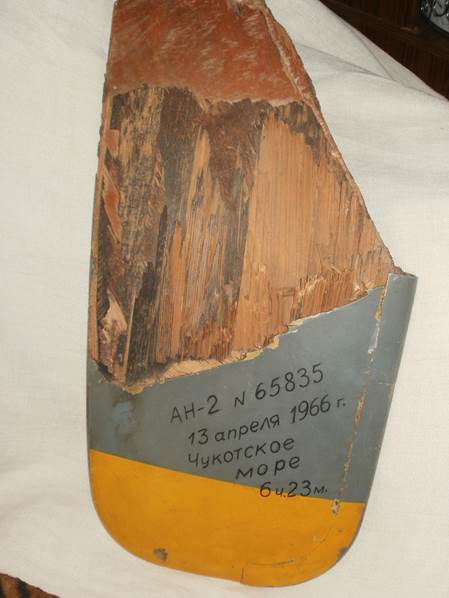

Что греха таить – бывали и такие случаи! Ждите докуист (Иншалла!) о героическом спасении экипажа этого самолёта и членов отряда Володи Шимараева (10 человек) в 1966 году – ну, как челюскинцев спасали, помните? У меня есть подробный дневник одного из спасателей – покойного Коли Третьякова. Ну, и в моей светлой памяти живы свежие рассказы участников этого утопления.

И ещё аналогичный случай был в нашей деревне. Эту фотографию прислал мне мой соратник по Полярной экспедиции, одно время бывший её начальником, а теперь еще и натуральный писатель Коля (Николай Николаевич) Ржевский ( ). Вот теперь пусть сам и выкручивается – как это произошло и чем сердце успокоилось. Про утопление шимараевцев он написал рассказ, а это другой случай, так что ему и ноутбук в руки, пусть напишет. * * *

Мои памятные значки: Участнику Высокоширотной Воздушной Экспедиции ВВЭ «Север» (1962 год), 25-летие НИИГА-СЕВМОРГЕО (1973 год), и 25 лет членства в SEG – международном Обществе Геофизиков-Разведчиков (2008 год, теперь-то уже 31 год в членах хожу, по 85 долларов ежегодно плачу. Вот если до 35 лет дотяну – дальше будет благодать – стану халявным членом). На значке НИИГА мне видится палатка КАПШ и красный флаг на фоне гряды торосов – чем не панорама дрейфующей ледовой базы?!

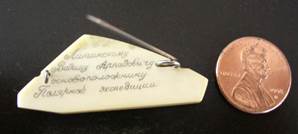

Орденов и почётных званий за работу в Арктике я не получал, даже не удостоился значка «Почётному Полярнику», которым награждались многие. А это – мой самый дорогой персональный значок «Литинскому Вадиму Арпадовичу, основоположнику Полярной экспедиции». Лицевая сторона – слева, оборотная – справа. Материал значка – мамонтовый бивень, рисунок и надпись – гравировка, заливка тушью. Размер одноцентовой монеты для масштаба – 19 мм. Автор – Юрий Александрович («Классик») Жиров, потрясающе талантливый человек. О его приключениях, зверском поединке с белым медведем, заслугах и талантах, включая неожиданно проснувшийся первородный талант дантиста и даже «медвежатника» по вскрытию большого сейфа директора НИИГА Б.В. Ткаченко, см. «Жировиана» ().

Моя жена Лена утверждала, что Жиров на значке сделал мой портрет, только без очков. Часть вторая Как и почему я на дрейфующих льдах один голый в байдарке оказался, склеротик! А вот теперь самое время рассказать поучительную историю о том, как я в 1969 году очутился голым-босым на льду Байдарацкой губы (ну, не один, конечно, а с ещё тремя сотрудниками, и не без штанов и тапочек, а без всякого прикрытия), в то время как вся Полярная экспедиция делала гравиметрическую съёмку на льду восточной части Чукотского моря (правда, уже без дрейфующей ледовой базы – на мне эпоха дрейфующих баз умерла в Бозе). Произошло это потому, что за четыре года до этого события, я оказался полным ишаком, как я тогда и теперь характеризую себя сам, склеротиком, как называла меня тогда Деменицкая, или графоманом и полным идиотом, как аттестует меня постоянно бывшая любимая третья жена Лена (“Далеко не дурак... А вблизи идиот!”). Дело было так (см. докубайку «Обыск и допросы. Самсонов, Якир. Буковский» ). Осенью 1965 года я написал первую статью о геологических результатах наших гравиметрической и аэромагнитной съёмок в 1963-65 годах «Геолого-тектоническое строение дна морей Лаптевых и западной части Восточно-Сибирского по геофизическим данным». Эта статья послужила причиной разрыва Деменицкой со мной. Как пел Володя Высоцкий про нас: “ У нас любовь была, но мы рассталися: она кричала и сопротивлялася” ().

Спуск с вершины – автор и Р.М Деменицкая. “У нас любовь была, но мы рассталися... ” (Школа по морской геофизике в Геленджике, сентябрь 1961 года). П о своей природной дурости я забыл вставить в соавторы этой статьи Раису Михайловну Деменицкую, «корифея всех наших побед». То есть совсем забыл, склеротик, главную заповедь советских учёных: “Если над тобой есть начальник, то его имя должно красоваться на первом месте всех твоих публикаций – не важно, принимал ли начальник участие в твоих исследованиях, или нет”. Вся эта статья от А до Я была написана мной, как и тектоническая карта в ней была составлена мной. В статье я детально изложил свою идею о платформенном строении шельфа этих морей, но при этом подробно описал точку зрения геолога Якова Ивановича Полькина, принимавшего участие в интерпретации наших материалов, о продолжении геосинклинальных структур суши на шельфе (на мой взгляд – чушь, конечно), и примкнувшего к нему начальника одного из лётных отрядов Жоры (Георгия Ивановича) Гапоненко (своих идей у него тогда не было). В качестве соавторов, помимо Полькина и Гапоненко, я включил ещё Д.В. Левина, чей отчёт об аэромагнитной съёмке я частично использовал, а также начальника ещё одного лётного отряда, Андрея Орлова, моего однокашника по Горному институту. Последние двое в обсуждении тектоники морей участия вовсе не принимали, я их вставил просто из уважения. С согласия «соавторов» я поставил себя в списке первым. Раиса Михайловна принимала самое активное участие в создании Полярной экспедиции на самом первом этапе, что выразилось в назначении меня в качестве её руководителя. Но потом, когда всё пошло у нас гладко и отлично, она со всей присущей ей энергией и большевистской боевитостью переключилась на организацию морской геофизики в своём отделе. А к нам в Полярку она не только на приёмку полевых материалов не заглядывала, но даже в обсуждении предварительных результатов работ в течение трёх лет совершенно не принимала участия (потому что была полностью занята организацией с помощью ГУНиО морских геофизических работ в океане). Вот именно поэтому я начисто забыл её вставить в соавторы этой статьи, склеротик! (“Вадим Арпадович, Вы больны? У Вас что – склероз?!” – говорила мне Раиса Михайловна, правда, по другому поводу, см. Приложение 2). Её правая и левая руки – начальники секторов отдела геофизики, коммунисты А.М. Карасик и Н.Н. Трубятчинский – знали, что я готовлю эту статью, но, как врачи-вредители, не подсказали мне, серому, что я обязан выполнить свой гражданский долг! Коммунист Гапоненко тоже промолчал (из корыстных соображений, как я теперь понимаю). И я, таким образом, превратился в главного врага Деменицкой! Я почувствовал, что после сдачи ей, как редактору геофизического сборника, этой злополучной статьи о первых геологических результатах наших грандиозных работ, она начинает относиться ко мне с каждым днём всё хуже и хуже. Дальше стало совсем плохо, она начала меня подъедать со всем содержанием моей прямой кишки. Замдиректора НИИГА по науке М.Г. Равич, наслушавшись от своих тайных агентов, что происходит в институте, вызвал меня к себе на ковёр, открыл мне, слепому ишаку, глаза, отчитал, и повелел немедленно бежать к Деменицкой, стучать по полу хвостом и умолять разрешить вставить её имя на первом месте. “Деменицкая маленькая, но злая собачка, и съест она Вас с потрохами при её колоссальной настойчивости, пробивных способностях и связях с Федынским!” – напутствовал меня Михаил Григорьевич. Слов «сучка-пташечка» он тогда не употребил, это позже Володя Черепанов ввёл в нашем институте в оборот этот яркий образ Деменицкой. Я тут же помчался к ней, как на стометровке. “Хоссподи, да мне жалко, что ли?! Конечно, вставлю! Я же Левина и Орлова задарма вставил! Она же меня возглавлять эту работу поставила, так что, конечно, заслуживает впереди всех! Да я только рад буду!”. Но Деменицкая, выслушав моё признание в полном к ней уважении и почтении, холодно сказала: “Поздно, Вадим Арпадович! Да Вы ведь не сами додумались, Вам кто, Равич, небось, подсказал? Спасибо за предложение, но я его не принимаю” (). Естественно, в списке авторов этой статьи Деменицкая, как редактор геофизического сборника, задвинула меня на второе место (спасибо, что не на последнее или совсем не выкинула), а первым поставила Г.И. Гапоненко. Хотя из текста ясно даже и ежу, кто писал эту статью, и чья иная точка зрения и примкнувшего к ней излагается, как второстепенная. (Статья была опубликована в сборнике НИИГА "Геофизические методы разведки в Арктике", том 179, выпуск 5, 1968). Ну, ладно, в наш маленький малоизвестный НИИГАвский геофизический сборник я, хоть и вторым в списке авторов написанной мной статьи, но попал. Но дальше Деменицкая пошла в серьёзную атаку на мою научную карьеру. В качестве иллюстрации эпизодов борьбы Деменицкой со мной, в конце этой документальной истории приведены четыре Приложения – мои рапорты директору НИИГА о зажимании меня Деменицкой и её клевретом Витязевым. (Это же не просто мои мемуары из пальца, а настоящий докуист – документальная история, поэтому и столько документов – Приложений!). В Приложении 2, в частности, описано, как Р.М. Деменицкая четыре месяца под разными предлогами задержива ла отправку в редакцию «Советской Геологии» моей персональной статьи « Геотектоническое районирование шельфа морей Лаптевых и западной части Восточно-Сибирского по геофизическим данным ». П оложительный отзыв на эту статью с рекомендацией опубликовать в журнале « Советская Г еология » дал доктор г.-м. наук Л.И. Красный , ведущий советский геотектонист, член-корр. АН СССР, лауреат Ленинской премии. Эта статья содерж ала обновлённую тектоническую схему и основные результаты моих исследований, выполненных в 1963-67 гг., и явля лась изложением главных выводов моей будущей диссертации. Последний отказ на её опубликование был сформулирован Р.М. Деменицкой в присутствии А.М. Карасика следующим образом: "Рассматривайте это как наказание за плохую подготовку работ на « Обручеве » . Если хорошо проведёте полевые работы – я разрешу Вам опубликовать эту статью". Подготовку к работе «Обручева» в труднейших условиях (помните «хряск» кулаком по столу на Федынского?) я провёл хорошо. Но к полевым работам умная Раиса Михайловна меня не допустила и в последний момент перед выходом в море заставила меня покинуть судно, чтобы доказать, что Литинский – полное дерьмо. Эта статья в «Советской Геологии» с новой картой тектоники шельфа так и не увидела свет. Далее, Деменицкая полностью отлучила меня от доступа к моим же собственным материалам . В Первом (секретном) отделе и в фондах, где хранились отчёты Полярной экспедиции, Деменицкая закрыла мне доступ к отчётам и картам, даже которые писал и составлял я. Поэтому у меня полностью отсутствуют публикации о геологическом строении дна арктических и Берингова морей, кроме той единственной злополучной статьи, где фамилия автора стоит на втором месте. А жаль. Может я чего-нибудь бы и хрюкнул новенькое впервые в мире – вы же знаете мою манеру быть впереди планеты всей! На мое место главного инженера экспедиции Деменицкая назначила начальника одного из шести съёмочных отрядов Жору (Георгия Ивановича) Гапоненко с партбилетом, рабоче-крестьянским лицом и происхождением, и сильно выраженным южно-русским или украинским акцентом. Жора, будучи рядовым начальником одного из шести лётных отрядов, на всех наших производственных совещаниях всегда просил слово после моего заключительного выступления, когда все уже начинали расходиться, и повторял слово в слово то, что я только что сказал! Народ удивлённо переглядывался и перешёптывался, потом некоторые подходили ко мне: “Арпадыч, что с Гапоном? Он чего?!” Я объяснял недогадливым трудящимся, что Жора озвучивает партийную точку зрения по данному вопросу. Хорошо, что она всегда полностью совпадает с моей. Естественно, во всех его последующих публикациях Деменицкая занимала почётное место. С п р а в к а: Гапоненко Георгий Иванович (1926-1994). Участник Великой Отечественной войны [в боевых действиях не участвовал. – В. Л.]. Окончил геофизический факультет Ленинградского горного института (1957). Доктор геолого-минералогических наук (1972). Лауреат премии Совета Министров СССР. Работал в НИИГА-ВНИИОкеангеология с 1964. Прошёл путь от начальника отряда до директора [замдиректора по геофизике. – В. Л.]. Основные интересы научной деятельности: исследование геофизических полей шельфа России, гравитационного поля континентальной окраины, разработка принципов создания технической базы морской геофизики и научно-исследовательских судов нового типа. Автор около 80 научных публикаций, в т.ч. 2 монографий, 8 изобретений. Награждён орденом Трудового Красного Знамени, 7 медалями. (Книга «Геофизики России». Информационно-биографический сборник. ЕАГО, М., 2005).

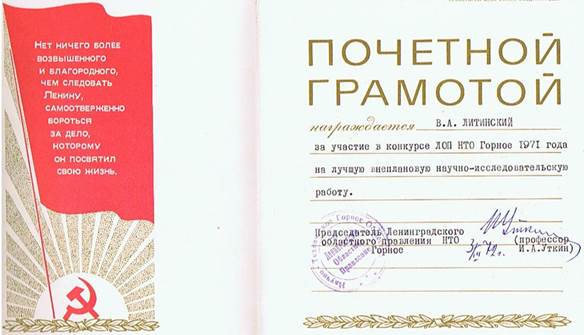

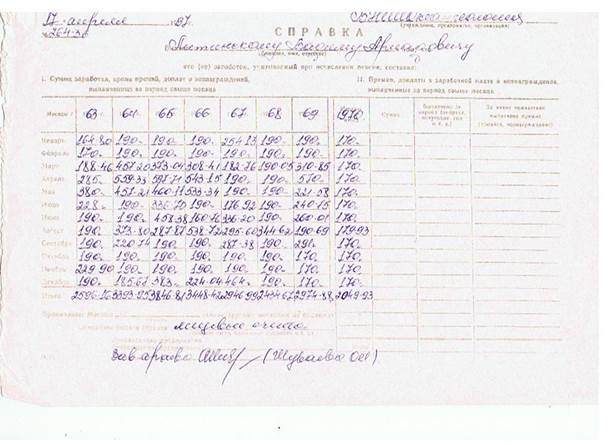

Первые два главных инженера Полярной Экспедиции. Из книги «Полярники пишут сами (юбилейные воспоминания», СПб, Ломоносов, ПМГРЭ, 2002 г. * * * Интересно, что в 1998 году, через двадцать лет после моего смывания с просторов Родины чудесной, в моём родном НИИ геологии Арктики, в котором я 28 лет вкалывал, говоря словами ВВП, “как раб на галерах” , вышел сборник « НИИГА – ВНИИОКЕАНГЕОЛОГИЯ – 50 ЛЕТ НАУЧНОГО ПОИСКА. И сториографический очерк », СПб, 1998 . Я не удостоился в нём не только фотографии и краткой справки, как это было сделано для всех живых или мёртвых научных работников Института, но даже не попал в список кандидатов наук. Не было меня в НИИГА вовсе! Не стоял я у истоков применения геофизических и геохимических методов для поисков месторождений алмазов – кимберлитовых трубок! Не было меня и у истоков создания Полярной э кспедиции, и не руководил я гравиметрической и магнитной съёмкой этой экспедицией на дрейфующих льдах советских арктических морей , и не был заснят гравитационной съёмкой весь Северный Ледовитый океан по предложенной мной методике, потому как был я белоэмигрант за колбасу или даже хуже – за серебряники! То ли родовое проклятие Деменицкой действовало на меня даже после её увольнения из НИИГА новым директором И.С. Грамбергом в 1979 году, и даже после её смерти в 1997 году, то ли коммунист И.С. Грамберг, главный редактор книги, решил вычеркнуть меня из истории НИИГА, как белоэмигранта. Естественно, что четыре мои песни о поисках алмазов в Биректинской экспедиции (), не попали и в другую книжку НИИГА « Н а М ойке 120. С борник стихов , посвящённый 50-летию института », СПб, 1998. Хотя в первоначальном макете сборника (я сам принимал участие в его создании, и экземпляр этого макета есть у меня), эти песни были. Вот, поди ж ты!