| |||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||

Департамент образования администрации Города Томска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества «КЕДР» г.Томска Томское отделение Русского географического общества  Кедры мутанты в Кедровом краю отчёт об экспедиции в «заколдованный» лес Составил: Новгородов Николай Сергеевич, педагог дополнительного образования ДДЮ «КЕДР» Томск, 2017 г. Оглавление Введение Описательная часть Гипотезы Заключение Введение В июне 2017 года газета «Аргументы и факты» сообщила, что по решению ООН во второй половине 2015 года был произведён подсчёт деревьев на планете Земля. Для этого было изучено 500 тысяч спутниковых снимков самых зелёных уголков планеты. Деревьев на Земле оказалось около трёх триллионов. На территории России произрастают 600 миллиардов стволов, три четверти из них – в Сибири и на Дальнем Востоке. Три четверти российского леса представлены хвойными. Среди отечественных хвойных лесов совершенно особое место занимает сосна сибирская кедровая Pinus sibiric . Сосна сибирская, или Сибирский кедр(P. Sibirica) – дерево до 35 м высотой, крона густая, остроконусовидная в молодости, позднее более широкая. Ветвление мутовчатое. Верхние ветви канделябровидные, приподняты вверх. Короткие ветви растут в сближенных мутовках. Корневая система стержневого типа с распростертыми боковыми корнями.

Кора древесины сибирского кедра гладкая, серая, позднее бороздчатая, серо-бурая. Молодые побеги толщиной 6–7 мм, светло-коричневого цвета, покрыты густыми рыжими волосками. Расположены мутовчато, короткие, распростертые. Почки не смолистые, длиной 6-10 мм, яйцевидной формы, имеют ланцетные светло-коричневые чешуи. Хвоя сибирского кедра плотная, торчащая, 6–13 см длиной, 1–2 мм шириной, темно-зеленая, по бокам с голубоватыми полосками, собрана в пучки по 5. Вокруг пучков расположены чешуевидные золотисто-коричневые листья, которые быстро облетают. Хвоя на ветвях держится до 3-х лет. Шишки прямостоящие, светло-бурые, 6–13 см длиной, 5–8 см шириной, яйцевидной или удлиненной формы. Мужские колоски расположены обычно в средней части кроны, женские шишечки – на концах верхних побегов дерева по 2–3 возле вершинной почки. Вызревают на второй год после цветения, в течение 14–15 месяцев. Зрелые шишки достигают 6-13 см в длину и 5–8 см в ширину и имеют плотно прижатые чешуи с утолщенными щитками. Каждая шишка содержит от 30 до 150 орешков (семян кедра). Семена сибирского кедра крупные, длиной 10–14 мм, шириной 6-10 мм, без крыльев, коричневого цвета. При полном формировании наружная оболочка семени темнеет, шишки усыхают, уменьшается их смолистость, и в августе-сентябре они опадают с дерева. В урожайный год один крупный кедр может дать до 1000–1500 шишек. Более темные иглы кедровой сосны много толще и длинней. Кроме того, они сидят не по два, как у обыкновенной сосны, а обычно по пяти в каждом пучке (в укороченном побеге). У обыкновенной сосны семена маленькие, с большими крылышками, у кедровой – семена крупные, а крылышко, если и бывает, то маленькое, недоразвитое, не удерживающееся на семени. На Дальнем Востоке встречается еще более близкий вид – кедровая сосна маньчжурская, отличающаяся особенно крупными шишками и большим ростом. Четвертый, резко выделяющийся вид, водящийся в Сибири на горах и на Камчатке, представляет собою низкий, стелющийся по земле кустарник, приспособившийся к самому суровому климату. Впервые описание сибирской кедровой сосны дал тобольский митрополит Киприан в своем произведении «Синодика», где рассказал, как новгородские купцы, в XII веке оказавшись в Сибири, увидели большие деревья с шишками. Кто-то из них раньше видел кедровые шишки. Вот и назвали незнакомое дерево кедром. Описательная часть Томская область чрезвычайно богата кедровыми лесами и её неслучайно называют краем Кедровым, а на её логотипе нередко красуется кедровая шишка. Особенно много припоселковых кедровников в ближних окрестностях Томска: Богашевский, Лоскутовско-Магадаевский, Ипатовский, Протопоповский, Вороновский и многие другие. В них явно чувствуется многовековой уход за лесом, культивирование именно кедра-кормильца. Кедровники, как правило, монопородные, чистые, без подроста каких-либо деревьев других видов и кустарников. Из припоселковых кедровников наше внимание привлёк Вороновский. Вороново располагается посередине между сёлами Богашево и Петухово, в двух км юго-юго-западнее железнодорожной остановочной площадки Каштак. Лесной массив окружает село Вороново со всех сторон, лишь на северо-западе оставляя узкий безлесный проход, по которому проходит дорога, соединяющая Вороново с Богашёво (Рис. 1).. Мы изучили лишь небольшую часть кедровника к северу от Верхнего Воронова.

Рис.1 Космоснимок с.Вороново и окружающего его кедровника. Жёлтой линией показан наш маршрут по изучаемому лесу. Посещения леса Загадочный лес открыл для нас радиоинженер Владимир Макошин, человек удивительно пытливого ума. Близ остановочной площадки «Каштак» в дачном посёлке у его родителей есть дача. Как-то года три назад, гуляя с друзьями по ближним окрестностям, приятели обнаружили этот удивительный лес. В прошлом году он поведал о нём мне. Запомнилось. 20 мая сего года мы втроём, Николай Новгородов, педагог дополнительного образования ДДЮ Кедр, член Томского отделения РГО; Владимир Макошин и Дмитрий Федоришин, без пяти минут выпускник БПФ ТГУ, посетили этот лес. От станции Томск-I мы доехали на электричке до остановочной площадки «Каштак», прошли на юг через дачный посёлок и углубились в колдовской лес. Маршрут нашего «хождения» по лесу показан на карте (Рис. 1). Надо заметить, что в ходе дальнейших наших посещений маршрут практически не отклонялся от маршрута, пройденного в этот день. В этот день местный житель Валерий с использованием своей бензопилы выпилил нам два куска ветвей из сваленного бурей гнезда дракона. Второй раз мы посетили этот лес шестого июня 2017 года в составе Н.С. Новгородов, Н.Н. Чередько, Г.Н. Кириллова и Евгений Колупаев. Третье посещение в составе: сотрудников Кедра Н.С. Новгородов и А.М. Мошкин состоялось 16.06 (или 30.06). Алексей Михайлович прихватил свою бензопилу и мы выпилили и привезли в «КЕДР» спил отломанной упавшим деревом ветви, размером 75х30 см. (Рис.). Кроме того, выпилили сочленение ствола и ветвей сваленного бурей гнезда дракона. Очень хотелось понять, как распределяется тело дерева в месте сочленения ствола и ветви. К сожалению, ствол и ветви сильно подгнили и годовые кольца уже не просматривались. Зато внутренняя структура спила от отломанной ветви прекрасно видна (Рис.). Четвёртое посещение произошло восьмого августа 2017 года. Состав: Н.С. Новгородов, Т.В. Ведерникова, педагог дополнительного образования ДДЮ Кедр и воспитанники Кедра Лев Ведерников, Кристина Рахманова, Родион Исаков, Виктор Николаев, Анатолий Шапров. Пятое посещение 26 августа. Состав: проводник и экскурсовод Николай Новгородов, президент общественного фонда «Меркурия» Станислав Сова, волонтёры «Меркурии» Полина Чиблис, Анна Кузнецова, Сергей Федотов, Елена Косаковская, Надежда Шихова, Ольга Довыденко-Бородина, воспитанники детдомов: Богдан (12 лет), Валерия (15 лет), Владислав (14 лет), Ирина (14 лет), Владислав (10 лет), Татьяна (14 лет), Денис (14 лет), Евгения (16 лет), Валерия (13 лет), Данил (11 лет), Александр (9 лет), Багатыр (17 лет), Олег (10 лет), Анастасия (12 лет), Максад (10 лет), Наташа (13 лет), Наргиз (10 лет). Шестое посещение. 22 октября 2017 года в составе проводник и экскурсовод Н.С. Новгородов, советник по туризму управления культуры Администрации города Томска С.П. Козуб, её дочери-близняшки Софья и Арина, муж Евгений Сиротинин; методист ДДЮ Кедр Екатерина Бланк, её дочь Алиса Сухинина, муж Андрей Медведев; педагог дополнительного образования ДДЮ «КЕДР» Татьяна Ведерникова, её муж Эдуард Ведерников, сын Лев Ведерников и приятель Льва Виктор Николаев. Седьмое посещение 01 ноября 2017 г. Состав: проводник и экскурсовод Н.С. Новгородов, классный руководитель7Е класса 16-й школы А.А. Макаревич, ученики 7Е класса Никита Горлов, Кирилл Грецкий, Лариса Кузнецова, Полина Ломаева, Алексей Собанцев, Лев Солдатов, Максим Шаплов, Эдуард Герасимчук. Восьмое посещение состоялось 04 ноября 2017 г. в составе: проводник и экскурсовод Н.С. Новгородов, классный руководитель 7Б класса 34-й школы М.В. Мошкина, ученики 7Б класса Игорь Афонин, Александр Базылев, Елизавета Вагаева, Артём Видюков, Денис Вторушин, Софья Жохова, Вероника Захарова, Руслан Зюзин, Тимур Мигунов, Евгения Сванина. Гнёзда дракона В колдовском лесу много деревьев, выбрасывающих поперёк мощные ветви, которые в одном-двух метрах от ствола плавно изменяют направление роста с горизонтального на вертикальное вдоль ствола, даже приближаясь к нему вплотную и срастаясь. Иногда ствол выше этих ветвей сломан бурей, иногда несёт следы вырождения. Подобные кедры Владимиром Макошиным названы «гнёздами дракона» Рис. 2, 3; фото 1, 2, 3, 4, 5, 6 в Альбоме фотографий (Приложение 1).

Рис. 2. ««гнездо дракона»»

Рис. 3. Три «гнезда дракона» в одном кадре

Рис. 4. Одинокая мощная ветвь, первая стадия формирования гнезда ветвей на разной высоте, но ««гнездо дракона»» не сформировалось

Рис. 5. Кедр выбросил пять крупных

Рис. 6. «гнездо дракона»

Рис. 7. «гнездо дракона»

Рис. 8. «гнездо дракона»

Рис. 9. «гнездо дракона»

Рис. 10. «Гнездо дракона»

Рис. 11. «Гнездо дракона» За счёт значительного увеличения парусности «гнёзда дракона» легче простых кедров валятся ветром, создавая экзотический бурелом (Рис. 12, 13).

Рис. 12. Поваленное ветром «гнездо дракона»

Рис. 13. Поваленное ветром «гнездо дракона» Нередко падающие деревья крушат всё на своём пути, вырывая ветви из живых кедров.

Рис. 14. Повреждённый кедр.

Рис. 15. Вырванная из повреждённого кедра ветвь. Очень интересна внутренняя структура отломленной ветви (Рис. 16). Её длина 75 см, максимальная толщина 29 см. Центр годовых колец расположен в пяти см от одного края спила (правого) и в 70 см от другого. Такова же структура других отломанных ветвей (Рис. 17).

Рис. 16. Спил ветки кедра, отломанной бурей.

Рис. 17. Структура неоднородности ветки Кроме «гнёзд дракона» в колдовском лесу бросается в глаза обилие раздвоенных кедров, названных нами «двустволками» (Рис. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 25). Раздвоенные кедры

Рис 18. Раздвоенные кедры.

Рис. 19. Раздвоенные кедры.

Рис. 20. Раздвоенные кедры.

Рис. 21. Раздвоенный кедр.

Рис. 22. Раздвоенный кедр.

Рис. 23. Раздвоенный кедр.

Рис. 24. Дважды раздвоенный кедр.

Рис. 25. Трижды раздвоенный кедр. «Трёхстволки» (рисунки 26, 27, 28, 29, 30, 31):

Рис 26. Трёхстволка и «гнездо дракона»

Рис. 27. Трёхстволка

Рис. 28. Трёхстволка.

Рис. 29. Трёхстволка.

Рис. 30. Трёхстволка.

Рис. 31. Трёхстволка Многие кедры в Колдовском лесу выбрасывают массу сближенных ветвей, не создающих «гнёзда дракона», а растущих параллельно стволу (Рис. 32,33).

Рис. 32. Ветвящийся кедр.

Рис. 33. Ветвящийся кедр.

Рис. 34. Ветвящийся кедр.

Рис. 35. Ветвящийся кедр.

Рис. 36. Ветвящийся кедр.

Гнутые деревья

Рис. 37. Спиралевидная ветвь сосны.

Рис. 38. Ветвящаяся сосна с гнутыми ветвями.

Рис. 39. Гнутая и раздваивающаяся сосна.

Рис. 40. Гнутый кедр.

Рис. 41. Гнутый кедр.

Рис. 42. Гнутая сосна.

Рис. 43, 44. Гнутые берёзы в ближних окрестностях Вороновского кедровника.

Прочие наблюдения

В ходе посещений Воронинского колдовского леса были подмечены некоторые особенности: а) в лесу отсутствуют муравейники, как и муравьи, б) в лесу неактивны комары, коих полно на опушке, в) за время всех посещений с одежды участников было снято всего три клеща. Это имело место в первое посещение в мае 2017 года и нет уверенности, что нападение клещей было в колдовском лесу, а не на подходе через мичуринские участки и прилегающий с северо-востока нормальный лес, г) первый прикидочный подсчёт хвоинок в пучках кедров показал, что 20-30 % пучков содержат не пять, а три-четыре хвоинки, д) у некоторых молоденьких пихточек в подросте отсутствуют верхние почки, отмечаются разлапистые ветви пихточек до 1-1,5 м длиной, стелющиеся по земле без наличия основного ствола, е) в лесу у некоторых посетителей отмечалось головокружение, другие испытывали непреодолимое желание покинуть лес.

Рощица в Ларино

Вороновский кедровник мы посещали восемь раз, в том числе совершали экскурсию с воспитанниками детских домов. Главным достижением выполненной работы можно считать то, что у детей проснулась наблюдательность: они начали отмечать подобную необычность у городских деревьев, обнаруживая «гнёзда дракона» даже в Университетской роще.

На Ларинской поляне, где ДДЮ «КЕДР» проводил палаточные лагеря «Эколог» с 1991 года, в елово-пихтовой рощице было обнаружено шесть «двустволок». В этой рощице опытные туристы все эти годы навешивали верёвки, по которым юные туристы осуществляли подъём и спуск на 20 метровую высоту, проход между деревьями по «П-перилам», осваивали правила страховки и техники безопасности. 26 лет никто не обращал внимания на раздвоенность этих елей и пихт (Рис. 45, 46), а в 2017 году юные воспитанники Кедра Лев Ведерников, Анатолий Шапров и Кристина Рахманова составили топоплан этой рощицы (Рис. 47), вынесли на него все деревья, измерили длину окружности «двустволок», высоту раздвоения и его азимут (Табл. 1).

Рис. 45, 46. Юные воспитанники Кедра исследуют раздвоенные деревья в Ларинской рощице.

Таблица 1. Результаты измерений ёлок и пихт в рощице на Ларинской поляне.

Анализ произведенных измерений выявляет спиральную вихревую структуру раздвоенных деревьев в изучаемой рощице, что хорошо видно на составленном юными исследователями топографическом плане. При этом спиральная структура подчёркивается закономерным увеличением высоты раздвоения деревьев от первого дерева к четвёртому (162, 434, 780, 1800 см). Из этой закономерности выпадает пятая пихточка (высота 87 см), но, во-первых, она значительно моложе первых четырёх, а во-вторых, она замечательно ложится в схему увеличения азимута раздвоения (30, 45, 90, 103, 120). Напоминаю, пятая пихточка расположена между третьей и четвёртой ёлками.

Рис. 47. Топографический план Ларинской рощицы.

Является ли выявленная вихревая структура некоей закономерностью, или представляет собой простую случайность, нам предстоит выяснить в ходе дальнейшего изучения Вороновского Колдовского леса. Возможно, нами начинает вырабатываться методика изучения Вороновского кедровника.

Гипотезы

Для объяснения аномальности всего колдовского леса методологически существуют два альтернативных варианта. Первый. У «гнёзд дракона», «двустволок», «трёхстволок», ветвящихся кедров и гнутых сосен есть одна общая причина формирования аномальности. Другой вариант: аномальные изменения не связаны общей причиной, у «гнёзд дракона» своя причина, у раздвоенных кедров своя, у гнутых сосен также своя причина. Ярким примером раздельного объяснения причин аномальности деревьев в колдовском лесу служит «ветровая» гипотеза. Она применима для «гнёзд дракона». В частности, известный дендролог Эдвин Меннинджер в замечательной книге «Причудливые деревья» [15] на одной из самых первых фотографий приводит «гнездо дракона» и объясняет его происхождение тем, что бурей был сломан ствол и сосна выбросила две мощные ветви, которые затем срослись. Подобной ветровой версии придерживается томский лесовод профессор С.Н. Горошкевич (устное сообщение).

Методологически гораздо легче сформулировать отдельные гипотезы для каждого вида аномального изменения роста деревьев. Гораздо труднее найти единую причину аномальности деревьев в Вороновском лесном массиве. Среди возможных причин аномальных отклонений рассмотрим следующие : 1. Метеорологические, 2. Геологические, 3. Физические, 4. . Биологические, 5. Энергоинформационные, 6. Народные.

Среди метеорологических наиболее распространена упоминавшаяся выше ветровая гипотеза. Действительно, шквалистые ветры нередко ломают деревья. При этом далеко не все деревья после слома прекращают рост, некоторые продолжают расти «в ветках».

Туристы на горных перевалах часто наблюдают закрученные в спираль хвойные деревья. Случается, что на расстоянии полутора метров дерево делает полный оборот вокруг своей оси. В какую сторону (по часовой, или против часовой стрелки) преимущественно закручиваются деревья, неизвестно. Как при этом ведут себя годовые кольца - не выяснено.

И всё же ветер не является универсальной причиной аномальных изменений в Воронинском кедровнике. Во-первых, не во всех случаях выброса мощных ветвей вместо ствола служит слом этого ствола. Часто наблюдается его вырождение. При этом «тело» ствола устремляется в мощную ветку (Рис. 51). Например, на Рис. 51 представлен ствол небольшой ёлочки, распиленной вдоль ствола и приполированной. Часть ствола, располагавшаяся ближе к комлю, помечена транспортиром. Центр годовых колец расположен не в середине ствола, а сильно смещён вправо.

Рис. 51. Часть ствола ёлочки.

От левого края до центра 65 мм, а от правого края - 15 мм. В верхней части образца стволик, продолжающий направление ствола, вырождается. Его толщина составляет всего 20 мм. Основная масса тела ёлочки направляется влево. Здесь центр годовых колец расположен в 10 мм от верхнего края образца. Полагаю, никакой ветер не мог так воздействовать на внутреннюю структуру ствола ёлочки.

Аналогично деформированную внутреннюю структуру имеют ветви кедров у «гнёзд дракона» (Рис. 16, 17). К этим деформациям никак не причастен ветер, зато может быть причастно гравитационное поле в комбинации с действием какого-то неизвестного фактора.

К метеорологическим гипотезам можно отнести морозобойную гипотезу. Хорошо известны морозобойные трещины, рвущие грунты. Известен треск замёрзших деревьев. Можно предполагать, что морозобойные трещины в деревьях приводят к их дихотомии, т.е. раздвоению. Но если это предположение верно, то раздвоенных деревьев должно быть много в супер холодном климате и не должно быть в тропиках. У лесоводов должен быть ответ на этот вопрос.

Молнии, хоть это и яркое электрическое явление, также относятся к метеорологическим явлениям. В Вороновском кедровнике зафиксировано четыре кедра, испытавшего удары молнии. Электрические разряды недостаточной мощности могли приводить к вырождению стволов некоторых деревьев. Кроме того, к плотности молниеобразования причастна та или иная заряженность верхнего слоя земли. Известно, что в некоторых зонах молнии гораздо чаще ударяют в землю. Не к таковой ли зоне относится Вороновский кедровник?

К геологическим гипотезам относятся оползневая, мерзлотная и гранитоидно-субстратная. Оползневая обусловлена расположением леса на склоне, подверженном оползневой тектонике. Таковым является участок смешанного леса на Потаповых лужках в г. Томске в 100-200 м к северу от Людмилиного ключа. Следы оползней здесь чрезвычайно характерны, соответственно деревья растут вполне себе криво (Рис. 52, 53).

Мерзлотная гипотеза объясняет появление «пьяного леса» на таликах многолетнемёрзлого леса. Относительно прямоствольные хвойные деревья наклонены в разные стороны под разными углами. Фотографии таких «пьяных лесов» приводились в учебниках динамической геологии. Позже название «пьяный лес» было распространено на другие леса, не связанные с оттаиванием мерзлоты.

Рис. 52, 53. Кривые берёзы в зоне оползневой тектоники.

Гипотеза гранитного субстрата связывает аномальные изменения в деревьях с размещением этих «танцующих» лесов на геологическом субстрате, представленном гранитоидными массивами. Авторам этой гипотезы представляется, что идущие через граниты с огромной глубины сквозь магматические растворы, остывая в старых орогенных зонах, продолжают нести положительные заряды, обусловливая возможность воздействия на растущие деревья кулоновских сил [Н.С. Новгородов. Мегалиты Горной Шории. Рекогносцировка, Томск, 2016].

По поводу танцующего леса Е.И. Девиков написал следующие строки:

Вросли деревья накрепко в породу -

Там почвы нет – гранитная стопа.

Но этот лес танцует год от году,

А позы стынут в непривычных па.

Следует отметить, что гипотеза «гранитного субстрата» приведена в этом отчёте чисто умозрительно, потому что ни одного выхода гранитоидов на территории Вороновского лесного массива нами не отмечено.

Физические гипотезы

Физические процессы вполне реально могут создавать силовые воздействия на деревья, способные деформировать их. В физике известны проявления механической, тепловой, гравитационной, электромагнитной и ядерной энергии. По сути механическая и тепловая энергия выше рассмотрены в качестве ветровой и морозобойной гипотез, ядерную энергию мы не будем рассматривать ни в форме ядерных взрывов, ни в форме ядерных превращений. Гравитационная энергия действует неизбирательно, не может она воздействовать ни на отдельное дерево, ни тем более на отдельную ветвь. К тому же гравитационное поле не изменялось заметно в последние сотню-другую лет, пока росли деревья в Вороновском лесу.

Остаётся электромагнитная энергия, и рассмотрение этого поля в качестве главной причины аномальных изменений в Вороновском лесу, наиболее перспективна. Известно, что всякое движение электрических зарядов в магнитном поле создаёт силу, движущую эти заряды. Всякое изменение магнитного поля создаёт в проводнике (стволе дерева) электродвижущую силу. Но чтобы рассчитать эту силу, необходимо увешать кедры как новогодние ёлки датчиками напряжённости магнитного и электростатического полей. Это трудно, но это минимум, что необходимо сделать.

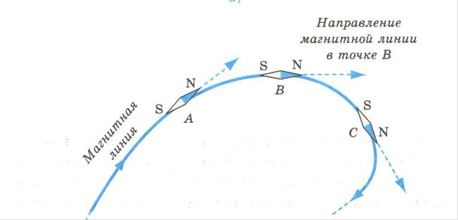

Из того минимума, что мы сделали в Ларинской рощице, вырисовывается совпадение направления двух магнитных линий: одна из них теоретическая (Рис. 54, [37, C .139] другая измерена практически по направлению дихотомии ларинских ёлок.

Рис. 54. Теоретическая магнитная линия. Сравните с рис. 47, Практическая линия магнитных векторов в Ларинской рощице.

Но, возможно, существует ещё одно магнитное поле: так называемое скалярное магнитное поле. Подобную гипотезу высказал Томский физик Геннадий Васильевич Николаев. Вот его заявка на открытие: Г. В. Николаев - «Свойство движущегося заряда индуцировать аксиальное скалярное магнитное поле» Заявка на открытие, № 32-ОТ-10663 от 19.09.82г.

Рис. 55. Цилиндрический магнит, который разрезан пополам аксиальной плоскостью, Николаев назвал Сибирский Коля. Одна из половин магнита перевернута и создает вблизи плоскости разреза магнитное поле, которое действует на токи продольными силами. Магнитное поле называется скалярным.

Кроме того, Г.В. Николаев опубликовал свою идею в ряде научных статей [19-25] При этом Николаев предполагал, что движущаяся вдоль ствола дерева плазма взаимодействует со скалярным магнитным полем, что может приводить к деформациям деревьев.

Биологические гипотезы включают грибковые, бактериальные и вирусные инфекционные заболевания хвойных [39]. Среди грибковых отмечаются разные виды Шютте, Хвойной ржавчины, Серая плесень и Сосновый вертун. Последнее заболевание, вызываемое грибом Malamspora pinitorqua, наиболее подходит для объяснения погнутости сосен в Вороновском лесу, поскольку приводит к изогнутости молоденьких сосен (до 10 лет). Другие грибковые повреждения касаются в основном хвои и коры.

Бактериальные заболевания хвойных не менее разнообразны. Удивительным, однако, является то, что в датском «Лесу троллей» причиной изогнутости сосен является бактериальное заболевание. Об этом мне и Т.В. Ведерниковой сообщил лесовод из Вершининского лесхоза. Лесоводы встретились нам на лесной дороге, ведущей из Ларино в Батурино. Лесоводы изучали результаты поражения реликтового Ларинского хвойника уссурийским полиграфом. Выводы их были крайне пессимистичны – реликтовый Ларинский хвойник (пихты, кедры, ели) приговорён и будет так или иначе уничтожен. На наш вопрос об аномальности Вороновского кедровника, один из лесоводов припомнил, что читал когда-то о том, что причиной аномальной погнутости сосен в «Лесу троллей» (рис.55) является бактериальное заражение. К сожалению, не сохранил ни имени, ни телефона этого замечательного лесовода (что у меня случается крайне редко).

Рис. 56. Датский «Лес троллей».

Рис. 57. «Ведьмина метла».

Вскоре из статьи Екатерины Сосниной мы узнали, что биологи Сибирского ботанического сада СО РАН (в частности, Анна Эрст) в содружестве с растениеводами Томского госуниверситета успешно изучают результаты бактериального заражения растений [9]. Учёные пришли к выводу, что агробактерия, высаженная на листочек растения, способна создать «корневую бороду» весом в одну тонну. Несомненно, что растение как единый организм состоит из корневой системы, стволов, ветвей и листьев. И если вдруг сильно увеличится корневая система, это с неизбежностью скажется и на стволах, ветвях и листьях. Вопрос – как?

Вирусные заболевания. В Вороновском кедровнике часто можно видеть на деревьях странные шаровидные образования, состоящие из огромного количества расходящихся из одного узла веточек, издали иногда похожие на птичьи гнезда Особенно хорошо они видны зимой, когда деревья стоят голые, без листьев. Раньше, не зная истинной причины их возникновения, люди приписывали появление таких клубков проделкам ведьм, считая, что именно на таких метлах те и летают. Их так и называют: «Ведьмины мётлы» (рис. 56).

Ведьмины метлы, синоним - вихоревы гнезда, научное название - пролиферация - это следствие нескольких различных вирусных и грибных заболеваний, внешне имеющих сходные черты проявления на дереве. Те и другие вызывают образование утолщений и наростов, а на них, в свою очередь, закладку больших скоплений спящих почек, из которых обычно во второй половине лета вырастает шарообразный комок тонких прямых побегов с короткими междоузлиями и ненормально разросшимися прилистниками. Вызываются некоторыми голосумчатыми грибами, ржавчинными грибами, вирусами.

Энергоинформационные гипотезы

Есть простое как мычание объяснение аномальности Вороновского кедровника – он растёт в геопатогенной зоне. Существование геопатогенных зон ныне общепризнанно. Как правило, они распространены на поверхности земли узкими полосами. Эти полосы характеризуются психологическим дискомфортом, повышенной заболеваемостью, трещиноватостью в асфальте и стенах, порывами трубопроводов и кабелей и корявостью деревьев с наростами и усыханиями стволов. На Рис. 57 показана такая узкая полоса сильно погнутых сосен, на переднем и заднем планах просматриваются прямые деревья.

Профессор ТПУ А.Г. Бакиров в книге «Биолокация» [1] даёт такое определение геопатогенным зонам: «Геопатогенными называются такие участки на местности и в помещениях, длительное нахождение человека на которых отрицательно сказываются на его здоровье. Источниками вредного воздействия являются физические поля, особенно магнитное, различные излучения, исходящие из глубин Земли, включая и радиоактивные, радон, СО2 и летучие соединения тяжёлых металлов. Из них ведущее значение принадлежит магнитному полю и излучениям».

Рис. 58. Гнутые деревья в геопатогенной зоне.

По мнению А.Г. Бакирова за рубежом ГПЗ начали изучать давно. За 30 лет исследований ГПЗ вышли монографии Густава фон Поля, В.Фритча, К.Бахлера, Э.Хартмана, М.Метлера. В Советском Союзе изучение ГПЗ и, шире говоря, биолокационного метода, началось в 60-е годы XX века. Патриархом этого изучения считается Н.Н. Сочеванов (Москва). Будучи геологом, Николай Николаевич, тем не менее, отказался от обусловленности ГПЗ земными излучениями, а декларировал их связь с информационным полем Земли [1, С. 111].

Рис. 59. Рязанский «пьяный лес».

Рис. 60. Танцующий лес на Куршской косе.

Впрочем, учёными высказывались мнения о порождении информационного поля космическими излучениями (Н.В. Красногорская). В 1990 году на X Всесоюзном семинаре, по проблемам биолокации, посвящённом ГПЗ, значительное место в докладе Н.Н. Сочеванова было уделено энергоинформационным взаимодействиям в природе на примере реакций растений, улиток, бактерий на это воздействие, осуществляемое дистанционным путём [1, С. 112].

Следует заметить, что энергоинформационные взаимодействия в природе были первоначально декларированы в 1984 году [26]. В 1988 году эта гипотеза ИНФЭПП была опубликована [27, 28]. Правда, взаимодействия эти назывались информационно-энергетическими. Н.Н. Сочеванов переставил местами слова в определении взаимодействий, но это не избавляло его от ссылки на первоисточник. Позже идею энергоинформационных взаимодействий подхватил Ф.Р. Ханцеверов [44, 45]. Фирьяз Рахимович был генерал-лейтенантом ГРУ, с ним не поспоришь.

В основе энергоинформатики лежит соединение телепатии в узком смысле («чистоплюйство») с телепатией в широком смысле («рукоприкладство»). В результате случился выход на китайскую лечебную практику ци-гун. Китайцы различали Ци внутреннее и Ци внешнее, Ци белое и Ци чёрное. И утверждали при этом, что куда достигает мысль, туда достигает энергия Ци.

Когда-то давным-давно я решил, что самое интересное в мире – это телепатия. Позже мне довелось изучать её сперва на общественных началах в рамках Томской группы по изучению аномальных явлений (была у нас в Томске такая «самовязаная» организация), потом профессионально в Сибирском научно-исследовательском центре по изучению аномальных явлений при Томском политехническом институте. А когда рухнул Союз и с ним всякое финансирование, продолжал экспериментировать в студенческих аудиториях и детских палаточных оздоровительных лагерях на природе.

Мы занимались «чистоплюйством» - так на профессиональном жаргоне именовались эксперименты по передаче чистой информации в отличие от «рукоприкладства», в ходе которого другими исследователями изучалась передача силовых энергоинформационных воздействий [3, 4, 6, 16].

Наши эксперименты были организованы следующим образом. Ассистент последовательно выкладывал перед индуктором серию из 30 усложнённых карт Зенера. Индуктор сосредоточенно рассматривал каждую карту в течение 20 секунд и параллельно «передавал её в эфир». Таким образом, приём-передача всей серии из 30 карт занимала 10 минут.

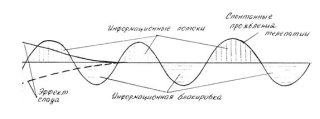

На классических картах Зенера пять геометрических фигур: круг, квадрат, крест, пятиконечная звездочка и волны – то есть волнистые полоски. В классических экспериментах по телепатии из этих пяти карт составлялась колода из 25 случайно расположенных карт с обозначенными фигурами. Эти 25 карт участвовали в приёмо-передаче и обработке данных. Задача экспериментатора в ходе работ с классическими картами Зенера заключалась в поиске эффективных телепатических пар (однояйцовые близнецы, матери-дочери, влюблённые) и в исключении мухлежа. История изучения телепатии знает немало примеров весьма выдающихся результатов телепатической приёмо-передачи – вплоть до 24-25 правильного восприятия карт подряд. Недостаток этой методики проявлялся в эффекте спада, когда в результате утомляемости эффективность приём-передачи сходила на уровень случайности.

Мы в своих экспериментах усложнили карты Зенера, добавив ещё одну фигуру – треугольник. Кроме того, каждую фигуру мы стали изображать на разном цветовом фоне, выбрав для этого цвета спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой и фиолетовый. Перед экспериментом карты тщательно перемешивались, затем из колоды случайным образом извлекались и откладывались в сторону шесть карт, оставшиеся 30 карт и составляли экспериментальную серию.

Для накопления слабого сигнала и преодоления эффекта спада мы, по методике Стефана Шварца, использовали массового перципиента, то есть в приёме передаваемой информации участвовало одновременно от 30 до 60 (и более) перципиентов. На заранее заготовленных бланках они указывали фигуру и цвет той карты, которая в данные 20 секунд шла в эфир и которую они должны были воспринять телепатически.

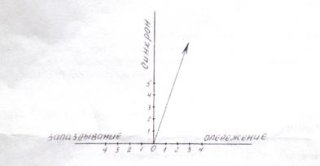

Рис. 61. Волнообразность сверхчувственного восприятия.

Первое, что мы обнаружили при обработке экспериментов, это волнообразность процесса приёмо-передачи. Стало очевидным, что информация передаётся не равномерно и устойчиво, но что моменты прохождения сигнала сменяются моментами его блокировки. Проще всего было это изобразить в виде гаусианы (Рис. 61) [30, 31, 34].

Тогда обработка экспериментов также была усложнена. Опираясь на данные академика Ю.Б. Кобзарева, подметившего, что в телепатической приёмо-передаче одинаково легко воспринимаются как синхронные карты, так и опережающие, то есть те, которые идут в эфир следующим номером, мы стали учитывать не только синхронные совпадения, но также опережающие и запаздывающие на один шаг. В результате такого подхода групповое восприятие карточной телепатемы стало выглядеть объёмным во времени. Мы стали обозначать его в виде вектора, который назвали «структурой момента» (Рис. 62). Допустим, если фигуру правильно восприняли в синхроне семь перципиентов, с опережением четверо, а с запаздыванием один, то структура данного момента будет выглядеть следующим образом: расшифровка данной структуры момента означает, что восприятие телепатической информации происходило преимущественно из синхронна, но с значительным сдвигом в будущее.

Возможность получения информации из будущего, то есть о событиях, ещё не произошедших, всегда сильно смущала физиков, более того, представлялась в принципе невозможной, поскольку информация о событии не может опережать само событие. Тем не менее, практика показывает, что это возможно. Многочисленны случаи предсказания событий, впоследствии сбывшихся, вещие сновидения, существуют даже вещие романы, такие как «Морской герой», «Тщетность». В 1898 году некто М.Робертсон опубликовал повесть «Тщетность», где описал гибель «Титаника». Реальный «Титаник» был построен позже, и в 1912 году в первом рейсе из Англии в Америку совсем как в романе, погиб, напоровшись на айсберг. Незадолго до Робертсона рассказ с аналогичным сюжетом и похожим названием корабля опубликовал некто Уильям Стенли. Он, кстати, сам погиб вместе с Титаником и поделом, не пиши чего ни попадя. Хороший пример нынешним борзописцам, без конца выдумывающим будущие катастрофы.

Рис. 62. Вектор суммарного восприятия (структура момента).

Уникальные исследования Марка Зильбермана из Пулковской обсерватории убедительно показали, что информация из будущего всё-таки нами воспринимается, да ещё и как! Зильберман, изучавший плотность истинных предсказаний в спортивных лотереях Франции, Германии и СССР в 1980-1989 гг. установил, что количество выигравших людей статистически значимо варьируется во времени таким образом, что имеет место сезонный и многолетний ход плотности истинных предсказаний [11, 12]. Этого никак не могло бы быть в случае случайного распределения выигрышей, как это диктуется теорией вероятностей.

Коэффициент корреляции среднегодовых значений плотности истинных предсказаний для советских и французских лотерей составляет +86,6% с надёжностью коррелированности по одностороннему критерию 99,7%. При этом обнаруживается корреляция сезонного хода плотности с вариациями теста Пиккарди (коэффициент корреляции для советской лотереи 5 из 36 составляет +62%), а многолетний ход плотности коррелирует с солнечной активностью (коэффициент корреляции для французской лотереи -78% при надёжности коррелированности 99%.

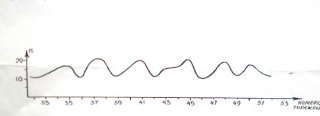

В своей работе Зильберман руководствовался такой идеей: сезонный ход плотности истинных предсказаний обусловлен биосинтезом. Поэтому он осреднял выигрыши помесячно. Мы провели свою обработку Советской лотереи 6 из 49 без помесячного осреднения и обнаружили 23-х дневную «выигрышную волну», равную Флиссовскому физическому биоритму (Рис. 63) [ 36 ] .

Рис. 63. Плотность истинных предсказаний (выигрышей) в Советской лотерее «6 из 49» за 1990 год.

Обсчет наших телепатических экспериментов показал, что структура момента в ходе приёмо-передачи экспериментальной серии закономерно меняется: восприятие информации из синхронна, из будущего и из прошлого попеременно сменяет друг друга. Графически это изображалось в виде векторных диаграмм (Рис. 64).

Рис. 64. Векторная диаграмма группового восприятия, отражающая «связь времён».

Мы назвали такие векторные диаграммы «Связь времён», потому что информационные потоки, пронзающие пространство-время «сквозь время» из прошлого в будущее и из будущего в прошлое, соединяют пространство-время в единый континуум. По сути, «связь времён» отражает структуру пресловутого информационного поля.

Два слова о трудоёмкости нашей методики. Если сам эксперимент длился всего 10 минут, то его обработка занимала десятки часов. Ныне нетрудно облегчить обработку экспериментов, разработав программу обсчёта и организовав подачу данных перципиентов непосредственно в компьютер. Об эффективности. Методика позволяет выявлять выдающихся ясновидцев и прогнозистов. В нескольких экспериментах отдельные участники «угадывали» до пяти-шести полных совпадений (и цвет и фигура карточек). Некоторые эксперименты удалось обсчитать на много шагов вперёд и назад. Результаты ошеломили нас самих – шесть полных совпадений подряд с отступанием от синхрона на семь шагов, или 18 «угадываний» цвета в одной серии.

Кроме того, если допустить, что фигура лучше воспринимается левым полушарием, а цвет правым, методика позволяет количественно оценивать право-левополушарность участников эксперимента [31]. В этой связи очень перспективным выглядит преждположение Т.А. Доброхотовой и Н.Н. Брагиной о том, что правое и левое полушария по разному воспринимают информацию из прошлого и из будущего [7].

Однако информационные потоки «сквозь время» начинают выглядеть тысячекратно более важной «связью времён» с учётом экспериментов по «рукоприкладству». Эти эксперименты проводились большим коллективом учёных в самых разных регионах СССР. В их числе Г.К. Гуртовой, А.Г. Пархомов, В.М. Инюшин, Е.С. Виноградова, Ю.Н. Живлюк, Л.Б. Болдырева, Н.Б. Сотина и многие другие исследователи [3, 4, 6, 14, 16, 17]. У меня нет возможности перечислить всех, это немыслимо. В экспериментах «по рукоприкладству» установлено, что в ходе телепатических взаимодействий наряду с информацией передаются некие силовые, электроманитные, химические и прочие воздействия, причём их характер обусловлен информационной заданностью.

В качестве объектов воздействия использовались самые разные объекты, самой разной природы: стрелки магнитных компасов, крутильные весы, частотомеры, электрогенерирующая рыба нильский слоник, котёнок, ядовитая змея. Установлено, что характер воздействия не зависит ни от расстояния, ни от экранирования.

Все эти воздействия ныне называются одним словом «энергетика», а взаимодействия подобного рода c 1984 года назывались информационно-энергетическими (теория ИНФЭПП) [26, 27], а ныне называются энергоинформационными. Термин эниология был предложен академиком РАМН В.П. Казначеевым, а введён в научный оборот в 1989 году Ф.Р. Ханцеверовым [44, 45].

С учётом экспериментов по «рукоприкладству», прошлое, настоящее и будущее связывается не только информационными, но и энергетическими потоками. Силовые энергоинформационные линии пронзают пространство-время подобно тончайшим и крепчайшим струнам, создавая энергоинформационное поле. Незабвенный В.Н. Фоменко считал, что эти струны имеют микролептонную природу. Так это или нет, предстоит выяснить будущим исследователям.

В просторечии «связь времён» означает возможность из современности влиять на события будущего и в некоторой степени на прошлые события. В равной степени и на современность может влиять и прошлое и будущее.

Воздействие на будущее реализуется в виде информационных программ тех или иных событий, реально сосуществующих в информационном поле, как это представлял себе Бартини. Жизнь «здесь и сейчас» есть актуализация того или иного варианта, при этом знание о наличии неблагоприятных вариантов позволяет «здесь и сейчас» выбрать более благоприятный вариант развития событий.

В качестве примера могу привести несколько несбывшихся «вещих снов». Девушка видит во сне, будто она с грудным ребёнком находится в горах на берегу реки. Ей нужно сделать постирушки, но палатка, в которой всё необходимое, стоит на терраске. Тогда она кладёт спелёнутого ребёнка на бережок, бежит за необходимым в палатку, а когда возвращается, обнаруживает, что ребёнок скатился в воду, был унесён водой и погиб. Девушка просыпается в холодном поту и вздыхает с облегчением, ведь она ещё не замужем и у неё нет детей. Через год или два девушка вышла замуж, родила ребёнка и муж уговорил её поехать на отдых в горы. Палатка стояла на терраске, девушка с ребёнком находилась у воды. Ей приспичило сделать постирушки, она уложила ребёнка на берегу, и тут вспомнила свой жуткий сон. Она подхватила ребёнка, сбегала на терраску за необходимым, вернулась, постирала. Все живы.

Подобных «нереализованных» сновидений исследователи зафиксировали около трех десятков. Они свидетельствуют, что будущее не прописано жёстко, как на киноленте, и что от будущего якобы никуда не денешься, «как на роду написано» так и будет. Человек, всё-таки, хозяин своей судьбы, надо только больше знать о вариантах своего будущего.

Что касается воздействия на прошлое, здесь ситуация сложнее. В экспериментах по ретроактивности установлено, что возможность воздействия на прошлое ограничивается ситуациями, когда это прошлое ещё неизвестно. Эксперименты строились следующим образом: в изолированном и электро-магнитно-термо и всячески статированном помещении организовывался и автоматически снимался на кино- или видеоленту некий случайный процесс. У этого процесса не было свидетелей. На другой день, или через день, или позже одна половина ленты отрезалась и укладывалась на хранение для контроля, а другая часть предъявлялась экстрасенсу для воздействия. Скажем, на ленте было запечатлено падение игральных кубиков, экстрасенсу ставилась задача, чтобы выпавших шестёрок, пятёрок и четвёрок было больше, чем троек, двоек и однёрок. Результаты таковы: сдвиг статистически значимо удавался. На контрольной части ленты его не было. Повторное воздействие на эту же ленту не приводило к положительным результатам [17].

Таким образом, и практика, и эксперимент показывают, что состоявшееся прошлое изменить невозможно, но и состоявшимся прошлое становится лишь тогда, когда актуализируется сознанием, в этом суть жизни «здесь и сейчас».

Весьма интересную гипотезу о структурированности энергоинформацонного поля разработал Н.А. Ярославцев из Омска [46]. С помощью биолокации Ярославцев обнаружил существование горизонтальных «биопатогенных зон» в приземном слое, которые проявляются на уровнях 0,3м, 0,5 м, 1,5, 2 м, позволяет говорить о замкнутых объёмных структурах в виде ячеек. Положение ячеек определяло проявление изгибов растений. Так Н.А Ярославцев объяснил наличие «гнёзд дракона» [46, C .118], и изгибы деревьев [46, С. 116, 123, 125, 127, 128],и раздвоение деревьев [46,С. 121, 130].

Народные гипотезы

Древний житель Прарязанщины, если верить историку Даркевичу, леса боялся и по возможности рубил, расчищая на месте унылых чащоб светлые поляны. Приговаривали, что в берёзовом лесу хорошо веселиться, в сосновом - молиться, а в еловом - удавиться. Лес одаривал людей дровами и стройматериалом, но при этом таил немало опасностей. Колдовские силы причисляли лесу славяне: мол, укрывались в нём Соловей-разбойник, рыскали волки, хозяйничал косолапый. Славяне верили, что в дремучих лесах скрывались враждебные силы. Совсем недоброе чудилось им в чащобах, средь вывороченных корней-искорей. Историк Василий Ключевский утверждал, что русский человек «никогда не любил своего леса»: «Безотчётная робость овладевала им, когда он вступал под его сумрачную сень. Сонная, дремучая тишина леса пугала его; в глухом, беззвучном шуме его вековых вершин чуялось что-то зловещее; ежеминутное ожидание неожиданной, непредвиденной опасности напрягало нервы, будоражило воображение. И древнерусский человек населил лес всевозможными страхами. Лес - это тёмное царство одноглазого Лешего, злого духа-озорника, который любит дурачиться над путником, забредшим в его владения»

К такому же выводу приходит и Майя Быкова, известная своими исследованиями реликтового гоминоида. В книге «Он есть, но быть не должен», она ссылается на сибирского писателя Ивана Елегечева. Он приоткрывает богатую кладовую народной памяти: «Чего только не наслышался Афоня в детстве!» И в том числе: «В ближнем кедраче в бурю корёжил деревья леший – великан Масил-лоз!».

В.П. Зиновьев в «Мифологических рассказах русского населения Восточной Сибири» указывает, что нечистая сила часто распространяется в виде вихрей. А вихри могут ломать деревья. Случай первый: мужики были на покосе, Девушка испекла калачи. И тут за ней приехал якобы её брат на вороном коне. Садись, говорит, поехали со мной. Целый месяц она с ним проездила. Да как начнет рассказывать – плачет. Их не видели, а вот вихрь видели. Вихрь, говорит, завьёт, землю-то завиват, вихрь пролетит. И вон она узнала: Максим Русиц шёл. А мы мимо его, говорит, на коне-то епе пролетели, его фуражка слетела и покатилась, а он, говорит, за ей, да с матерщиной. А брат-то, говорит, так и захохотал на коне-то [13, С.39-40].

Случай второй: Это у нас тётка Груня говорила. Погнала мать коров прогонять, а с ей семи лет девчонка связалась, привязалась своя же дочь. Вот чё хошь! Она её дома оставлят – она никак. Она жгнула её по спине: -Чтоб тебя леший увёл! И потом она, эта девчонка, выскочила вперёд её и пошла, и пошла, и пошла – и ушла. И она потом её не могла догнать. Седьмой же год ребёнку…И вот потом её искали трое суток, на четвёрты сутки её нашли.…Ну а она чё? А у их парнишка был, её брат Ванька. А дул ветер – вихоря-то бывают – ветер вихорил: с его картуз слетел, с этого Ваньки. А она на четвёртыё день сама пришла домой, на крыльце оказалась! Вся измята…Она потом и говорит: -«Вот, братка Ваня, ты помнишь, как я с тебя картуз-то сбросила?». А вихорь сбросил [13, С.41, 42].

Итак, мы рассмотрели пять гипотез и в каждой несколько версий. Часть из них простые, часть сложные, часть запредельные. Выработать одну общую не удалось, хотя можно предполагать, что на эту роль претендует энергоинформационная гипотеза. Очень перспективна версия Н.А. Ярославцева о многоуровневой ячеистости энергоинформационного поля.

Природа неисчерпаема - электромагнетизм (электродинамика) неполон (неполна) - Г.В. Николаев изобрёл аксиальное магнитное поле движущегося заряда. Оно есть, но мы о нём ничего не знаем, не догадываемся, сколько непонятного это поле может производить.

Говорят, недопустимо одно непонятное объяснять другим непонятным. Возможно, это не так. Чаще всего непонятное в методологическом плане – это просто факт, то есть что-то имеющее место быть. А чтобы объяснить этот факт, среди научного знания нет ни теорий, ни гипотез. Грубо говоря, он необъясним. Тогда для объяснения непонятного факта приходится выдвигать новую (непонятную) гипотезу. Вот вам и объяснение одного непонятного другим. Но! Обе эти «непонятки» структурно связаны друг с другом. Они дополняют друг друга. Ибо факт «краеугольно» ложится в основу гипотезы, и он же является следствием из новой гипотезы.

В этой ситуации методологически правильным было бы обратиться к опыту изучения подобных лесов. Один подобный (более крутой) есть в Дании, называется «Лес Троллей». Датские учёные пришли к выводу, что кривизна деревьев обусловлена бактериальным заражением. Другой подобный лес расположен на Куршской косе под Калиниградом. О результатах его изучения ничего не известно. Третий аномальный лес расположен близ села Тырново в Рязанской области. Лес называется «Шиловский пьяный лес». Он изучен наиболее хорошо, и на результаты его изучения можно опираться. В интернете много материалов, посвящённых «Шиловскому пьяному лесу». Принадлежат они, главным образом, Муромскому «Космопоиску» и Рязанскому госуниверситету.

Говорит сотрудник организации по изучению аномальных явлений «Космопоиск» Дмитрий Савва:

– Мы рассмотрели около полусотни версий, основная версия – это движения грунта. Но скажу откровенно, ни одна версия полноценно не подходит, в каждой есть противоречия. Я буду продолжать изучения этого явления. Помимо грунта мы рассматриваем такие варианты, как геомагнитные аномалии, так как идёт строгое отклонение в одну сторону, воздействие неизвестных нам излучений, метеоритное влияние (судя по истории местности), генное изменение…

Дмитрий рассказывает, что в прошлом году «Космопоиск» провел эксперимент: саженцы деревьев из аномальной зоны были привезены в нормальный лес. Основной задачей, которую поставили перед собой исследователи, заключается в том, чтобы посмотреть, как деревья будут расти в другой местности. Итог эксперимента поможет выяснить, в чем кроется причина аномалии – в особом расположении леса или же в самих деревьях. Стоит отметить, что саженцы из аномальной зоны, несмотря на свои размеры, точно также закручены стволами на север. Что само по себе исключает версию жителей Тырново о смерче, который погнул молодые деревья, после чего они обрели серповидную форму.

Ещё один интересный факт: в той зоне совершенно нет насекомых! Отсюда можно сделать вывод, что теория про энергетическое воздействие весьма близко пусть и не к истине, но к возможному объяснению.

"Пьяный лес» – не единственное интересное место в тех краях. Говорят, что где-то недалеко от леса есть ещё и "Пьяный" ручей! Почему тоже пьяный? Свое название ручей получил благодаря уникальным особенностям воды. Дело в том, что в определенное время всего на несколько часов, а то даже и минут, из-под земли начинают выходить газы, которые насыщают эту воду.

Рис. 65. Гнутые грибы в «Шиловском пьяном лесу» Рязанской области.

Версий возникновения этого «Пьяного леса» несколько:

1 - сказочная. Якобы на этом месте в стародавние времена был бой двух могущественных колдуний. Не рассматривается за истину, так как возраст сосен- 55 лет.

2 - электромагнитная. Якобы в данном месте имеется серьёзное возмущение магнитного поля земли, моросят компасы, электротехника, болит голова и галлюцинации у исследователей. Гипотеза была проверена, компас показывает север, голова не болит, черти не мерещятся, телефон не ловит не только там, но и во всем лесу) из отмеченных странностей-на поляне не растет трава, птицы сидят на деревьях по соседству, в центре поляны не слышно их чирикания. Об этом пониже.

3 - космическая. Тут всё просто - падение метеорита. Не нашла подтверждения, поскольку площадь поражения ничтожно мала в масштабе метеорита, ни кратеров, ни обломков поблизости нет

4- природная. Подразделяется на 2 версии:

Вихрь. Якобы в этом месте был эпицентр урагана с образованием вихря. Вызывает много вопросов - почему деревья были выгнуты, а не сломаны? И почему сосенки не восстановили свой ровный рост, когда ураган прекратился? Почему наклон произошёл не по спирали, а в две стороны - на север и на юго-восток? Почему повреждены деревья посреди целого лесного массива (между прочим, Рязанского заказника) и вокруг нет следов разрушительного ветра? И подобных вопросов ещё множество…

Плывун. Это версия учёных Рязанского государственного университета. По их данным, сосны были высажены в конце 60-ых годов, вместо вырубленной дубравы. Аномальный рост их произошёл в возрасте 5-10 лет с момента высадки. Погодные сводки за этот период в той местности говорят о чрезвычайно снежных зимах и дождливом лете. Вырытые на территории участка шурфы показали, что под неустойчивым супесчаным грунтом на поверхности находятся мощные глинистые породы. Всё это в совокупности даёт основание предполагать, что подмывание снеговыми и дождевыми водами верхних слоев грунта вызвало их скольжение по пласту глины - вышеупомянутый Плывун - который потянул за собой молоденькие деревца и заставил расти их не вверх, а вбок. А впоследствии данное явление не повторялось, а если и повторялось бы - сосны уже достаточно выросли и укоренились. Данная версия выглядит наиболее правдоподобно, если бы не обилие мелких деталей, говорящих против неё - не все сосны наклонены в одну сторону, сторону склона - как было сказано выше. Склон же имеет весьма малую крутизну. Само место нельзя назвать слишком болотистым. В лесу, помимо этого, самого большого участка, в отдалении, имеются участки поменьше, с такими же искривлениями стволов сосен, и они настолько малы, что фантазия не позволяет присовокупить их также к версии Плывуна. И главное - свежие деревья на участке ТАКЖЕ изгибаются…

Остаётся нерешённым главный вопрос: являются ли Вороновские аномальные кедры мутантами? А если являются, безопасно ли употреблять орехи с этих кедров?

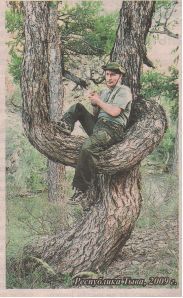

Рис. 66. В.В. Путин также посещает аномальные леса.

Литература

1. Бакиров А.Г. Биолокация. Основы практики, истории и теории феномена. -Томск:ТПУ,-2006,-310 с.

2. Бакшт Ф.Б., Ланда В.Е., Прохоров В.Г. О Пространственной связи поляризационных полей с биолокационными аномалиями //Всесоюзное совещание по поляризационным электроразведочным методам, 1985. – Ленинакан, 1985. – 34 – 35.

3. Болдырева Л.Б., Сотина Н.Б. Магия и квантовая механика.//Парапсихология и психофизика, №6 (6), 1992. С. 3-7.

4. Болдырева Л.Б., Сотина Н.Б. Дистанционное воздействие человека и квантовая механика. //Парапсихология и психофизика. 1992, № 3 (5), - С. 42-50.

5. Голикова Р.А., Мирзалис И.В. Уровень геомагнитной и солнечной активности и некоторые типы аномальных явлений.// Парапсихология и психофизика. № 3 (20), 1995. С. 15 – 21.

6. Гуртовой Г.К., Пархомов А.Г. Экспериментальные исследования дистанционного воздействия человека на физические и биологические системы.//Парапсихология и психофизика. № 4 (6), 1992. С. 31-51.

7. Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н. Принцип симметрии-асимметрии в изучении сознания человека //Вопросы философии, 1986, № 7. С. 13-27.

8. Дубров А.П. Геопатогенные зоны и земное излучение – таинственные загадки экологии.// Парапсихология и психофизика, №3 (5), 1992. С. 2-13.

9. Екатерина Соснина. Страшно красивые.//Аргументы и факты, 2017, № 30.

10. Ермаков С.Э. «Места силы» и особые состояния сознания.//Аномалия, , 1995. С. 18 – 20.

11. Зильберман М.Ш. О корреляции плотности истинных предсказаний в числовых лотереях с солнечной активностью и тестом Пиккарди / Деп. в ВИНИТИ, № 3168 – В89, -АН СССР, Главная астроном. обсерватория, Л., 1989.

12. Зильберман М.Ш. Жар-птица удачи // Техника- молодёжи,1991, № 5.

13. ЗиновьевВ.П. «Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири». Новосибирск, Наука. 1987.401 с.

14. Исаков В.Т. Мысль как формообразующее начало.//Парапсихология и психофизика, № 4 (20), 1995. С32 – 45.

15. Меннинджер Эдвин. Причудливые деревья. Перевод с англ. И.Г. Гуровой, под ред. и с предисловием П.И. Лапина.- М.: «Мир», -1970 , 371 с.

16. Михайлов С.П. Дистанционное воздействие человека на крутильные весы // Парапсихология и психофизика. 1992, № 4 (6), -С 51 – 54.

17. Московский А.В., Мирзалис И.В. Сознание и физический мир. //Парапсихология и психофизика, “ 4 (12), 1993. С. 3 – 30.

18. Николай Новгородов. Сценарий катастроф. Нетрадиционный прогноз стихийных бедствий и социальных потрясений.//Терра инкогнита. № 9-10, 1996. С. 34-37

19. Николаев Г.В. - «II. Токи смещения и радиальное магнитное поле линейного тока» - Деп. ВИНИТИ, рег. N3488-78. | Р/ж. Физика, 1979, 3Б80. - Известия ВУЗов, Физика, N 7, 1979, 125.

20. Николаев Г.В. - «III. Токи смещения и аксиальное магнитное поле движущегося заряда» - Деп. ВИНИТИ, рег. N592-79. | Р/ж. Физика, 1979, 6А82. - Известия ВУЗов, Физика, N 7, 1979, 126.

21. 13. Николаев Г.В. - «IV. Обоснование реальности существования аксиального магнитного поля движущегося заряда» - Деп. ВИНИТИ, рег. N528-79. | Р/ж. Физика, 1980, 10Б96. - Известия ВУЗов, Физика, N 7, 1979, 126.

22. Николаев Г.В. - «V. Система уравнений для аксиального (скалярного) и радиального (векторного) магнитных полей движущегося заряда» - Деп. ВИНИТИ, рег. N2664-80. | Р/ж. Физика, 1980, 11Б91. - Известия ВУЗов, Физика, N 9, 1980, 126.

23. Николаев Г.В. - «VIII. О природе вихревых градиентных электрических полей движущегося заряда» - Деп. ВИНИТИ, рег. N5812-85. | Библ. указ. деп. рукопис. N12 (170), 1985, инд. 1104.

24. Николаев Г.В. - «IX. Вихревое электрическое поле ускоренно движущегося заряда и законы инерции зарядов» - Деп. ВИНИТИ, рег. N5813-85. | Библ. указ. деп. рукопис. N12 (170), 1985, инд. 1190.

25. Николаев Г.В. - «X. Волновое уравнение для вихревого электрического поля и двух типов вихревых магнитных полей ускоренно движущегося заряда» - Деп. ВИНИТИ, рег. N5814-85. | Библ. указ. деп. рукопис. N12 (170), 1985, инд. 1091.

26. Новгородов Н.С. Гипотеза «Информационно-энергетического поля-программы». Доклад, сделанный на заседании Томской группы по изучению аномальных явлений 14. 12. 1984.

27. Новгородов Н.С. Информационный аспект системы «Человек – устройство» в свете теории ИНФЭПП./ Непериодические быстропротекающие явления в окружающей среде. Тезисы докладов междисциплинарной научно-практической школы-семинара 18-24 апреля 1988 г, часть 3, Томск, 1988. С. 108-109.

28. Новгородов Н.С. Об источниках сновидческой информации / Труды междисципл. научно-технич. школы-семинара «Непериодич. быстропротек. явл. в окруж среде». Секция Биоиндикация, Ч.2. –Томск, 1989.-С. 86-96.

29. Новгородов Н.С., Сивцов В.П. О видимом нарушении физических законов в полтергейстной среде./ Четвёртый Региональный научно-технический семинар по ноосферным взаимодействиям (ноосферные явления и экология). 16-17 мая,Томск, 1991, С. 45 -49.

30. Новгородов Н.С. Тайные механизмы предвидения // Техника – молодёжи.-№ 9, 1992. С. 62 -63.

31. Новгородов Н.С. Волновые особенности экстрасенсорного восприятия.//Парапсихология и психофизика, № 3 (11), 1993. С.65 – 70.

32. Новгородов Н.С. Исследования полтергейстов в Сибири. Томский политехнический университет.- Томск, 1993, -340 с, библиогр 117 назв., -Деп. В ВИНИТИ 19.904. 93. № 1013-В93.

33. Новгородов Н.С. Прогнозирование чрезвычайных экологических ситуаций в связи с активизацией полтергейстного процесса // Аномалия. - № 2 -94. -10 – 14.

34. Новгородов Н.С. Новая методика изучения сверхчувственного восприятия / Биоэкстрасенсорика и научные основы культуры на рубеже веков. Тез. докл. международ. конф., М.: НТО РЭС им. Попова, 1996, С. 96-98.

35. Новгородов Н.С. Возможна ли материализация желаний? // Знак вопроса. № 1-2 – 1997, С. 34

36. Новгородов Н.С., Сальников В.Н., Фефелов В.Н. Повышение надёжности прогностики чрезвычайных ситуаций на базе нетрадиционных информационных технологий /Проблемы информационной безопасности государства, общества и личности. Материалы 7-й Всероссийской научно-практической конференции. Томск: ТУСУР, Институт оптики атмосферы РАН, 2005. С 147-150.

37. Пёрышкина А.В, Гутник Е.М. учебник «Физика» для общеобразовательных учреждений 9 класс. М.: ДРОФА, 2006 г. с.139,

38. Прохоров В.Г. Техногенные и природные зоны биологического дискомфорта // Бюлл. СО РАСМ. – 1992. - № 4.- С. 59 – 66.

39. Рыбалко Т.М.,Гукасян А.И. Бактериозы хвойных Сибири. Новосибирск: Наука, 1986.

40. Сальников В.Н. Практические проблемы биолокационного эффекта /В сб.: Непериодические быстропротекающие явления в окружающей среде // Тезисы докладов Науч.-техн. Школы-семинара. Ч III. – Томск, 1988. –С.39-41.

41. Сочеванов Н.Н. Новые данные о биофизическом эффекте и особенностях биофизических полей / В сб.: Тезисы докладов II Науч.техн. семинара по биофизическому эффекту (БФЭ).-М.: НТО «Приборпром», 1971

42. Сочеванов В.Н. Положительные геопатогенные зоны – усилители биоэнергетики // Доклады Всесоюз. Науч.-техн..семинара «Проблемы геопатогенных зон».-М.,1990.

43. Филатов В.В., Новгородов Н.С. Некоторые результаты телепатических экспериментов с массовым перципиентом./ Четвёртый Региональный научно-технический семинар по ноосферным взаимодействиям (ноосферные явления и экология). 16-17 мая,Томск, 1991, С.50 – 56.

44. Ханцеверов Ф.Р. Эниология. Кн 1. От интуитивных догадок – к современной науке. -Таганрог: Таганрогский государственный радиотехнический университет, 1995.-2002 с.

45. Ханцеверов Ф.Р. Эниология. Кн.2.Чудеса без мистики. Книга научных версий. –М.: Изд-во Академии нового мышления, 1998.- 548 с.

46. Ярославцев Н.А. О существовании многоуровневых ячеистых энергоинформационных структур. Невидимое пространство и материальные проявления.- Омск,: Омский гуманитарный институт, 2005,- 184 с.

47. Prokhorov V.S., Baksht F.B., Novgorodov N.S. Geopathogenic zones – zones of biological discomfort // American dowser. Volum 31, NO. 3/ summer 1001.

|