| |||

| |||

Сейды, мегалиты русской Арктики контуры полярной мегалитической культуры Мизин В. (раздел закончен в 2004, издан в виде книги в 2006, скорректирован и исправлен в 2012) Европейский север, Карелия и Кольский полуостров являются одними из самых насыщенных «мегалитических» регионов России. Комплексы многотонных камней-сейдов установлены в тайге и тундре неведомым народом в доисторические времена. Загадки лапландских сейдов, также как и их южных собратьев по мегалитическому интернационалу: менгиров, дольменов, кромлехов еще далеки от разрешения. Проблематика таких простых, на первый взгляд конструкций как валун установленный на камни-ножки, оказалась вовсе не простой. Как знать, когда мы наконец узнаем, зачем древние обитатели Арктики возводили среди бескрайней тундры удивительные каменные конструкции, получившие поэтическое название «летучие камни Лапландии»? Данная небольшая работа содержит фактические материалы (этнографические, археологические, мифологические, мистические…), гипотезы, реконструкции и предположения, касающиеся культуры арктических мегалитов, культуры, которую мы начинаем только сейчас открывать для себя. Материалы, ставшие основой этой работы, были собраны как в походах по Кольскому полуострову, Карелии, Исландии, так и в общении с исследователями, краеведами, "традиционалистами", экстрасенсами. Время покажет, насколько верны высказанные здесь предположения и гипотезы, и верны ли они вообще. Содержание: Глава 1. Что есть сейды? Глава 2. Сейды одиночные и комплексы, конструктивные и ландшафтные особенности, сопутствующие конструкции Глава 3. Принадлежность саамам - численность, культура, первые сведения. Глава 4. Истоки: откуда пошли сейды? Версия-1:Сходство с мегалитами мира, краткий обзор смежных мегалитов - лабиринтов и каменных кладок, распространение. Версия-2: Сейды - часть и наследие единой арктической культуры? Версия-3: Сейды - северу! Глава 5. Культ сейдов – подход рациональный. Глава 6. Магия сейдов – подход иррациональный. Глава 7. От простого к сложному и обратно? Возможная эволюция конструкций Глава 8. "Каменная экспансия" с севера? Сходство с более поздними памятниками Ленинградской области, Карелии и Исландии Глава 9. Подходы к датировке Глава 10. Сейды и гиперборейская теория Глава 11. Общие выводы Автор благодарен: В.Н. Демину, В. Трошину, Л. Антоновой, С. Симоняну, И.и Н. Белоусовым, А. Бызову, Eva-Ditte Donat , D. Cowan, О.Кодоле, С.Валганову, А. Склярову, А. Уланову, Свете, Владимиру и многим другим кто помогал информацией и просто не мешал © Art Gratis 2000-2005, все фото ( кроме подписанных отдельно ) сделаны автором в 2000-2004гг., любое несогласованное с автором использование материалов является нарушением закона об авторском праве, при цитировании ссылка на первоисточник обязательна Вступление: что есть сейды? Среди доисторических памятников русского Севера и Скандинавии - петроглифов и лабиринтов, сейды остаются наименее известными и изученными. Несмотря на то, что их этнографические исследования были начаты еще в 19 веке, количество научных трудов посвященных теме сейдов можно перечислить по пальцам одной руки. На фоне многочисленных публикаций по этнографии саамов, стоянках Кольского полуострова, лабиринтах и петроглифах, странно выглядит скудость материалов по камням, тесно связанным с верованиями лопарей-саами. Сейд представляет собой большой (иногда очень большой) валун поставленный на маленькие камни-подставки, сверху большого валуна иногда положен один или несколько меньших камней, сложенных пирамидкой. В европейской части русского Севера насчитываются тысячи сейдов - ареал их распространения от северных берегов Ладожского и Онежского озер до Баренцева моря и соответствует ареалу проживания саамов в исторически обозримое время. Сотни сейдов есть в центральной и северной Норвегии, есть они в горах Швеции и тайге Финляндии. Сейды традиционно трактуются как культовые камни саами у которых те делали жертвоприношения, прося например у духов Аккуруви удачи в рыбной ловле, духов Мец успешной охоты и т.д.… Считалось, что все дарованное сейду возвратится дарителю. С приходом православия почитание сейдов и жертвоприношения, мягко говоря не поощрялись, но все же дотянули вплоть до 30гг.20века (27). Сейды встречающиеся в Карелии и на Кольском полуострове бывают размером от десятков сантиметров до шести метров в диаметре, соответственно весом от десятков килограмм до десятков тонн (вес сейдов рассчитывается из плотности пород, в среднем 2.4-2.7 т/куб.метр). Располагаются как в таежной, так и тундровой зоне, поодиночке и целыми комплексами насчитывающими сотни штук. Часто встречаются на возвышенностях, скалистых "лбах", берегах рек и озер, островах, уступах и террасах, урочищах. Кажется невероятным, но столь многочисленная и крупногабаритная часть северного исторического наследия оказалась малоисследованной, доходило до того что еще совсем недавно поставленные на опоры камни объясняли... природным происхождением - перенесением и установкой камней ледником и даже вымыванием породы. Сложно представить ледник способный в одном месте аккуратно поставить на подставки сотни камней, а прочие просто раскидать на десятки километров вокруг без всякой системы. Главный минус ледниковой версии - невозможность объяснить системы сейдов, сложные постановки и сопутствующие сейдам конструкции. Единственный серьезный плюс - распространение сейдов в северных Европе и Америке совпадает с зонами оледенения. Впрочем некоторые сейды вполне можно объяснить другим природным явлением - действием волн и льда на береговых террасах древних морей. Создание таких сейдов на скалистых берегах Выборгского залива автор наблюдал воочию. Эти сейды легко отличить по расположению, соответствующему древним береговым террасам. Тому кто видел скудный почвенный покров Заполярья также покажется смешным предположение о эрозии грунта под камнями. К сожалению сейдам уделено гораздо меньше внимания, чем их соседям, лабиринтам и петроглифам, хотя они его заслуживают не меньше. В отличии от каменных лабиринтов распространенных только в северной Европе и петроглифов, распространенных повсеместно, сейды имеют вполне четкие, хотя и не менее непостижимые аналоги среди древнейших мегалитов мира. Древние культовые камни, традиционно приписываемые саамам, поражают не только количеством и размерами, но и многими особенностями, которые при беглом осмотре даже не бросаются в глаза. Стоит внимательно присмотреться и непременно увидишь то искусство с которым валуны поставлены на камни-подставки, какой психологический эффект производит на смотрящего камень установленный так, что кажется он и стоять не должен, до того неустойчиво установлен, но тем не менее сейды стоят уже не одну тысячу лет. Невозможно также не обратить внимание на то как окружающий ландшафт подчеркивает "избранность" камня, что камни-подставки могут быть из совершенно иной породы чем сам сейд. Какие прекрасные виды открываются с многих мест установки сейдов. Уходя с плато сейдов чувствуешь благоговение и восхищение перед разумом и мастерством древних строителей в незапамятные времена в приполярном регионе так умело поставивших столь непостижимые конструкции. Ну и конечно каждый, кто видел в горах места скоплений сотен сейдов невольно задается вопросом: "кто, когда и зачем все это сделал?" В данной небольшой работе, содержащей больше вопросов, чем ответов, лишь намечены некоторые возможные направления по которым придется пройти чтобы получить ответы на эти простые, и в тоже время сложные вопросы. иллюстрации фото сейдов, классическое представление о предмете

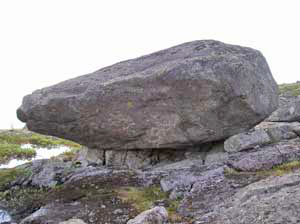

Канонический лапландский сейд, камень на подставках с навершием, в данном даже проскальзывает нечто зооморфное (кстати "шапка" расположена именно на "голове" зооморфного камня, но зооморфность читается лишь в одном ракурсе)

Сейд над тундрой, строгая гармоничная постановка (фото-2004)

Сейд в тайге, массивный валун на маленьких подставках, на скале под углом. Классика жанра (фото-2004) Сейды одиночные и комплексы, конструктивные и ландшафтные особенности, сопутствующие конструкции... Среди особенностей расположения как комплексов сейдов так и отдельных камней на Кольском полуострове есть факты, ознакомление с которыми задает много вопросов. Например, почему расположенные в горах сейды часто ставились у источников, или даже над ними? Почему некоторые горы бывают «опоясаны» сейдами по высоте около100м, но выше и на вершине нет ни одного? С чем связан высотный диапазон комплексов 300-700м, когда самые высокие горы Кольского полуострова обойдены комплексами мегалитов, несмотря на обилие подручного строительного материала, а попадающие в данный высотный промежуток горы Карелии отмечены сейдами? В некоторых случаях это можно попробовать объяснить старыми береговыми террасами, но по данным геологов изостатический подъем Кольского полуострова, не говоря о Карелии не достигает 300м. На многие вопросы четких и однозначных ответов пока нет, можно утверждать лишь однозначную связь комплексов сейдов с некоторыми геологическими особенностями региона. Но, например, мифологически этот высотный выбор можно объяснить культом Рана-нейды(Небесной девы) покровительницы первой весенней травы (43) – именно в этом диапазоне первым тает снег весной, когда невысокие сопки еще укрыты сугробами и в вершинах Хибин, Луявра и подобных снег может оставаться еще долго. Попытаться проникнуть в тайну северных мегалитов лучше всего с «начала», с выявления внешних особенностей, как камней, так и их комплексов. Конструктивные и ландшафтные особенности сейдов таят в себе немало сюрпризов и интересных головоломок. Сразу можно сказать, что банальное объяснение возникновения полярных мегалитов проделками таявшего ледника придется оставить. Данное предположение не выдерживает никакой критики и не дает ответов на многие вопросы, главный из которых – почему ледник в одном месте «сооружал» сотни сейдов, а в другом ни одного? Каким образом ледник мог создавать системы сейдов - линии, круги, квадраты, а также смежные конструкции (выкладки) и конструктивные элементы (сложные навершия). Ледниковая версия никак не может объяснить те случаи, когда сейд стоит на опорах из той же породы, что и базовая скала. С другой стороны, если допустить, что ледник каким-то чудом мог поставить тысячи сейдов в неустойчивом состоянии, остается неясным как они могли пережить период сильных землетрясений, сопутствовавших изостатическому подъему. Если обращаться к здравому смыслу, то ледник мог, если мог, нагромождать хаотические и бессистемные конструкции, случайно и в случайных местах, то что часть сейдов соответствует этому признаку также очевидно, но именно эта часть вызывает наименьший интерес и здесь не рассматривается. Кроме того существуют особые признаки выбора мест для постановки сейдов, которые отсутствуют в местах хаотического скопления валунов разбросанных ледником – вероятность встретить в этих нагромождениях сейд крайне мала, а «подгонку» легко опознать с большой долей вероятности. Несмотря на то, что некоторое рациональное зерно в «ледниковой» гипотезе есть, о чем будет сказано ниже, все-таки её стоит лучше оставить в разряде казусов исторического материализма вроде «лабиринты – ловушки для рыб» (продолжая: «дольмены из-за явного сходства с скворечниками – ловушки для птиц, а стоунхендж не что иное как сушилка для белья великанов...») и т.д. и т.п. Рукотворность многих сейдов, по мнению, автора бесспорна. Наличие не только некоей «разумности», но и инженерной, а также эстетической мысли, несомненно имеется в величественных мегалитах Арктики. Условно сейды можно разделить на несколько основных типов, отличающихся конструктивными особенностями: 1 в виде камня с одной стороны приподнятого на булыжник-подставку, 2 камень, полностью поставленный на камни-подставки, количеством от трех до десятков. 3 камень сверху которого установлен один или несколько камней(«шапки»), 4 камень на подставках, сверху которого установлено один или несколько камней, 5 пирамидка из небольших камней на вершине валуна. 6 камень установленный на ребро, или узкой частью вниз. 7 камень просто поставленный вершиной вниз. Это только основные конструктивные особенности сейдов, одиночно встречаются и совершенно уникальные конструкции – маленький камень на подставках расположенный на большом камне на подставках, камень-сейд на двойных подставках-кладках, пирамидка из камней на вершине валуна установленного на подставки, конструкция из нескольких камней поставленных друг на друга, сейд на подставках над трещиной, сейды установленные под углом до 45 градусов на скалах. Также среди северных мегалитов отчетливо прослеживается традиция увенчивать сейды именно белыми камнями. Сейды располагаются по одному, группами по несколько штук и массовыми скоплениями от нескольких десятков до сотен. Существуют группы одиночных сейдов. Отличительными признаками «плато сейдов», больших мегалитических комплексов, можно назвать разнообразие и экстремальность конструкций самих сейдов – сейды имеют склонность к правильным формам, устанавливаются на самом краю, у обрывов, наличие сейдов мегалитов весом до 2-3тонн, нахождение рядом с сейдами других культовых конструкций – каменных кладок, кругов камней, выложенных камнями трещин в скалах и т.п. Как правило одиночные сейды не соответствуют этим признакам и вероятно являются более поздними репликами. Комплексы сейдов являются крупными скоплениями культовых камней расположенными на возвышенностях, «лысых горах», плоскогорьях (именуемых в Скандинавии «виддами»), известны как Карелии так и Кольского полуострова - гора Воттоваара (несколько сотен сейдов), Кивакка (десятки), Нуорунен (десятки), о-ва Кузова (около полутора сотен), гора Двойная (несколько сотен), на полуострове Рыбачьем (десятки), окрестностях Териберки (десятки) и некоторых других местах. В Норвегии одним из таких мест является плато Финмарксвидда. Все объекты расположены в ныне малонаселенных и относительно труднодоступных местах. Обобщая известные упоминания можно сказать, что в пределах русского севера комплексов сейдов вероятно насчитывается несколько десятков, численностью от нескольких десятков до нескольких сотен сейдов каждый. Характерным признаком сейдовых святилищ является их природная выделенность из окружающего ландшафта это могут быть останцы, самые высокие точки окружающей местности, места где проходят геологические разломы и сейсмически активные участки - места землетрясений. Безлесые вершины, «лысые горы», часто становились сакральными точками многих народов Мира в том числе и саами, на разных языках Скандинавии у этих северных «лысых гор» свои названия – fjell, fjdll, tunturi. В русском языке последнее стало прообразом слова «тундра», «полярная степь». Обобщая признаки плато сейдов можно выделить несколько основных пунктов: 1 привязка к геологическим особенностям 2 наличие верховых озер 3 «средний» высотный диапазон 4 «многовершинность» (либо пологое плато, учитывающее предыдущие признаки) 5 наличие мощных останцев (либо многочисленные выходы скал на дневную поверхность) Места с подобными признаками выделялись не только сейдами, но и петроглифами. В северной Швеции недавно было открыто святилище условно названное «Падьяланта»(52). По основным ландшафтным особенностям – высотному диапазону, наличию небольших озер и мощных останцев, это «стандартное» священное место древних обитателей европейского Севера. Парадокс в данном случае представляет другое – петроглифы-изображения лодок и кораблей на высоте 700-800метров от уровня и на удалении 40км от моря. Свидетельства глобального подъема Скандинавии в послеледниковое время или просто горные саами в своем капище высекали изображения чужеземных транспортных средств? Возможно, что лодки в данном случае были символом перехода между мирами, как это часто упоминается в древних мифологиях норвежцев и саами? Петроглифы-символы подчеркивали сакральность места? Загадки петроглифов, как и лабиринтов тесно переплетаются с темой сейдов и не только на уровне внешних признаков святилищ, но и по взаимному расположению. Хотя среди комплексов сейдов достоверные петроглифы не найдены, но несомненно что эти две категории памятников взаимно дополняющие. Кроме возвышенностей священными местами считались и ущелья. В Финляндии известно труднодоступное урочище Пакасайво именуемое «лапландским адом». Вход в него предваряет массивный сейд. Привязка магического мировосприятия древних саами к ущельям и трещинам в скалах также очевидна, так в Хибинах есть «ущелье мертвых», сейды иногда ставились над трещинами в скалах, как бы соединяя их. Сейды сосредоточенные в комплексы часто имеют сильные отличия от одиночно установленных сейдов, Они выполнены более искусно, причем отличия в постановке есть даже между сейдами разных комплексов, но всегда камни ставились так, чтобы производить максимальное визуальное впечатление, то крайне неустойчиво, с наклоном к обрыву, то другим образом. Например, среди сейдов Воттоваары встречаются валуны весом от 2 до 30тонн, причем это не единичные реликты возможно ледникового происхождения, а десятки камней. Сложно представить, чтобы таявший ледник именно в этом месте ставил на подставки десятки огромных глыб. По количественно весовым категориям сейды можно представить следующим образом – основная часть это камни весом от двухсот килограмм до пяти тонн, вероятное их количество не менее нескольких тысяч, вторую группу можно назвать «мегалитической» - камни весом от пяти до двадцати пяти тонн, их количество вероятно в пределах ста-двухсот штук. Говоря об особенностях постановки, нужно упомянуть, что на Воттовааре есть сейды установленные так что камни подставки держатся на краю только весом верхнего камня, подними его и подставки рухнут вниз, конструкция разрушится. Подобные особенности совершенно необъяснимы для места, где тысячелетия назад произошло сильное землетрясение, разрушившее скалы. По современной логике в таком месте святыни должны быть наоборот "сейсмоустойчивыми" при установке, но логика древних была обратной, камни ставились крайне неустойчиво - то вершиной вниз, то под углом, то на самом краю обрыва. Можно выделить несколько основных способов, которыми древние люди добивались нужного им «неустойчивого» положения сейдов: 1 сейд ставился на одной опоре под углом до 30градусов. 2 опоры наклоняли сейд установленный на склоне. В некоторых случаях создается впечатление, что опоры буквально «подталкивают» сейд к обрыву. 3 сейд ставился фактически на обрыве, под углом до 45градусов, упираясь опорами в скалу. 4 сейд ставился острой вершиной вниз. 5 совершенно уникальная «дольменная» постановка – сейд плита, в горизонтальном положении сверхустройчивая по определению, ставилась на опоры расположенные вершинами вниз. 6 опоры сейда ставились неустойчиво, держась в заданном положении только за счет веса самого сейда. 7 сейд располагался на опорах так чтобы часть его «висела» вне опор. 8 камни ставились «в распорку» – «домиком». 9 сейд ставился «на попа», нечто вроде «менгира-на-шарнирах». Иногда встречаются и другие варианты постановки, например сейд нависающий над обрывом. Даже те сейды, которые ставились вполне сносно, также тяготеют к обрывам, трещинам, склонам. В некоторых случаях сейды ставились устойчиво со всех сторон – как по постановке, так и по расположению. Но по другим признакам (месторасположению, весу) такие можно отнести к более поздним, возможно средневековым имитациям. Систематизирую сейды и их комплексы, наталкиваешься на неожиданные выводы: в выборе места для «капищ» главную роль играли «невидимые» геологические признаки. В постановке же самих камней количество камней-опор, вес и прочие внешние признаки также уступали главному требованию – сейдом в комплексе может быть любой камень, хоть вообще без опор, но установленный неустойчиво. Неустойчивость была главным каноном, все остальное было второстепенно. Можно было извращаться с опорами как угодно – главное стремиться к этому «каноническому» условию постановки. Возможно, предположить, что каждый род ставил сейды по-своему, или в разные сезоны постановка была различной, или еще чего подобного, но это все второстепенные детали. Наличие в геологически активных точках неустойчивых камней явно было зачем-то нужно древним людям. Причем эти два требования были ГЛАВНЫМИ в полярном мегалитостроении. Получается, что строители сейдов делали упор именно на некое непонятное нам знание, а не воротили валуны от безделья, величия своих возможностей ради. Людям во все времена было свойственно использовать то, что есть в недрах Земли – мы сейчас используем нефть, газ, добываем руду, а что могли «качать» своими неустойчивыми камнями в геологических разломах древние люди? Интересно, какую роль играли водоемы в таких местах? Может быть сам химический состав воды в них отличается от равнинных «обычных» озер и рек? Сейды тоже вряд ли «случайно» оказывались над и вблизи источников. Совершенно очевидно, что в этом был заложен какой-то смысл. В некоторых местах Кольского полуострова сейды являются своеобразными маяками, указующими неведомую дорогу - если идти от сейда к сейду, то от каждого открывается вид наследующий. Кто обозначил священными камнями эти тропы, кто по ним шествовал, и куда они ведут? Пути миграций саамов? (30) В некоторых публикациях посвященных сейдам встречаются упоминания о двух типах камней - зооморфных, посвященных духам, которым молились перед охотой и антропоморфным, "духам предков". Следует отметить, что данные трактовки являются весьма вольными и небесспорными - да, некоторые сейды похожи на птиц и животных: лемингов, волков, кашалотов, бегемотов, но только в определенном ракурсе. Насчет антропоморфности сейдов вопрос кажется еще более спорным, т.к. сложно назвать похожим на человека камень, венчающий валун на ножках. Если и можно проводить визуальные параллели, то слишком натянуто, в отличии от действительно антропоморфных американских инаксуитов. У саамов существовали священные скальные образования напоминающие контурами людей и также именуемые сейдами - скала Куйвы на Сейдозере, "Раткольский бог"- скала на острове Ратколье, в Онежском озере, скала Астувансалми в Финляндии. Вероятно, что люди выбирали такие объекты, возможно в чем-то дорабатывая, что же касается сейдов то здесь, скорее всего, были случайные эффекты постановки, игра света-тени и ракурса обзора, так как большинство сейдов все таки ставились по другим критериям, без учета быть похожими на известных живых существ. Интересный комплекс сейдов расположен на горе Двойной в северной части Кольского полуострова, здесь среди сотен сейдов окружающих вершину - скальный останец, не так много многотонных камней, преобладают весовые категории от 500кг до 2тонн, максимальный вес некоторых сейдов 15-20тонн, но сама постановка поражает продуманностью и искусством. Этот уникальный комплекс, по существующей негласной традиции именовать крупные скопления мегалитов по созвучию с самым знаменитым мегалитическим памятником мира, со всем основанием можно назвать «мурманский стоунхендж». Здесь представлено все конструктивное разнообразие форм и постановок сейдов, валуны поставленные на вертикальные подставки установленные острием вниз, некоторые овальные камни имеют несколько мелких опор в самом центре, оставляя массивные части на весу, камни кубической формы поставлены «ромбом» с уклоном в обрыв, другие камни поставлены на подставки вертикально, подобно знаменитым западноевропейским менгирам, есть сейды наклоненные почти под 45 градусов со скалы. Данное плато является самым настоящим "царством сейдов", в какую сторону не обратишь взор везде видишь их десятки, и при переходе на другое место открываются новые перспективы с новыми сейдами, «камнями-шапками», каменными кругами... Также как и на Воттовааре и Кузовах, многие сейды имеют здесь навершия в виде камней "шапок", или даже сложенных небольших пирамидок, реже в виде «сейд на сейде». На Воттовааре, по упоминанию С.Симоняна, большинство камней с «шапками» сосредоточено в восточной части комплекса. Плато сейдов производят сильное визуальное впечатление и наивно полагать это случайным эффектом, при внимательном осмотре становится очевидным то искусство, с которым ставились камни. Ведь не только сама постановка камня, но выбор места подчеркивал этот эффект, в основном камни ставились на выступах скал, покатых "лбах", останцах, на обрывах. Довольно часто камни ставились и на трещинах, как бы отмечая их. Говоря о феноменах сейдовых плато нельзя обойти стороной и системы в расположении сейдов. Можно сказать, что сейды не всегда расположены "просто так" на эффектных местах. Пока удалось выявить несколько простейших схем в их расположении - это прямые линии, круги, квадраты очень редко треугольники. Наиболее распространенными системами являются скопления камней сконцентрированных вокруг сейдов – иногда это могут быть «квадраты» отмеченные камнями по углам и парой камней в центре, расположенных симметрично относительно сейда. Некоторые скопления образуют незамкнутые круги, причем иногда «круг» составляется не только из крупных камней, но и кладок мелких. Можно утверждать, что тем, кто возводил сейдовые комплексы было известно о простейших геометрических понятиях - линиях, кругах, симметрии. Ведь если сейды ставились в круг или по линии, то это было для чего-то нужно? Что значила и какие законы отражала эта каменная геометрия? Значит, строителям имело смысл делать именно так, а не иначе. Кроме четко опознаваемых фигур чаще встречаются и совершенно неидентифицируемые выкладки – бессистемные, но явно рукотворные. Все они также тяготеют к скалам. Часто встречаются сдвоено расположенные камни и сейды группирующиеся возле трещин. На плато сейдов в районе Териберки есть интересная конструкция условно названная «мостик» - две скалы через трещину соединяются каменной кладкой увенчанной несколькими белыми камнями. Вопрос о системах сейдов нуждается в дополнительном исследовании и вполне возможно будут выявлены и сложные закономерности в расположении сейдов - это только первые начальные выводы. Наиболее вероятным представляется заимствование данных простейших форм у природных прообразов – линии вероятно с многометровых ровных трещин скал, круги также имеют многочисленные прообразы в природе от кратеров «цирков», дисков Луны и Солнца до лишайников растущих кругами. Здесь мы можем только гадать, как далеко распространялись познания древних в этой области и какой вкладывался смысл. Круги на плато сейдов бывают нескольких видов, это либо круг из камней вокруг сейда диаметром до 2-х метров, либо несколько сейдов расположенных по кругу внешним диаметром до 5 метров. В основном камни составляющие подобные конструкции невелики. Встречаются и более сложные варианты, такие как двойные круги вокруг сейдов. Реже встречаются круги образованные сплошными кольцами камней, смахивающие на лабиринты. В настоящее время мистики, практикующие в местах силы, сами часто сооружают круги, поэтому говорить о древности всех кругов на той же Воттовааре нельзя. Но вот на горе Двойной есть уникальный объект - двойной каменный круг, в центре которого расположен валун, причем внутренний круг выложен из темных камней, а внешний из светлых. Древность данной конструкции подтверждает не только сильный нарост лишайников, но и то, что круг расположенный на краю скалы наполовину обрушился вместе с частью скалы и валуны недостающей части валяются внизу. Трещины, разрушившие скалу по цвету не отличаются от соседних скал – видно, что разрушение произошло очень давно. Что было его причиной? Если землетрясение, то основная часть сейдов, получается, была поставлена после, ибо подземный толчок разрушивший скалы стопроцентно уничтожил бы большинство сейдов. Может быть этот круг - древнейший объект комплекса, поставленный еще до сейдов? Кроме кругов встречаются в комплексах сейдов и небольшие круговые выкладки, так называемые "очажные". Часто рядом с сейдами камни ставились над трещинами в скалах, иногда просто забиваясь в них, либо выкладываясь по ним сверху. Интересно также отметить, что скоплениям сейдов иногда сопутствуют и скопления камней условно называемых «шапками», например вокруг одного крупного сейда располагается множество камней поставленных в неестественной позе, подобно сейдам, на обычных валунах. Скопления из десятков подобных конструкций часто пересекаются с скоплениями сейдов и вероятно образуют какую-то побочную ветвь культа. Впрочем, иногда такие конструкции образуют и отдельные «комплексы камней-шапок», менее эффектные, но несомненно также рукотворные. Или может быть это более поздние подобия сейдов, сделанные когда навыки установки многотонных глыб были уже утрачены? Касаясь темы сейдовых плато можно сделать несколько предварительных выводов: - во первых, для установки большого количества сейдов большого веса необходимо наличие свободного народа и некоей его организующей силы-власти - во вторых, предположив что сейды ставились на протяжении длительного времени должна существовать и традиция (ритуал? «техническое описание»? методика?) их возведения передаваемая через поколения. - в третьих, места расположения сейдовых плато выбирались с учетом знания геологических свойств местности, ибо странно предположить, что такие комплексы оказались "случайно" на месте тектонического разлома (г.Двойная, Кивакка) или в центре древнего землетрясения (г.Воттоваара). Кроме этого совершенно очевидно наличие знания о ландшафтных особенностях и наиболее эффективном их использовании в обустройстве комплексов. Сама постановка сейдов также подразумевает познания в сооружении с максимальным визуальным, а следовательно и психологическим эффектом на смотрящего. Что бросается в глаза? В первую очередь неестественность сейдов отличающая их от обычных камней. Интересно, что непременной ландшафтной составляющей комплексов является наличие небольших верховых озер, они есть на Воттовааре, Кивакке, Двойной. Например, над тундрой возвышается сопка высотой метров 400 от уровня моря, самая высокая точка окрестностей, на вершине ни одного сейда, лишь у подножия, возле двух небольших озер, располагается скопление из примерно 10 сейдов. Это тоже явно не случайное совпадение вероятно наличие воды было необходимо для каких-то ритуалов, мистерий, приношений и т.п. действ. Вполне возможно, что вода была важнее «высотности» в выборе места для возведения сейдов. В саамской мифологии горы были олицетворением рая Сайваймо, верховые озера вероятно могли быть прообразами тех колодцев-источников всех земных вод, бывших при сотворении Мира (43). Сами священные озера именовались «сайва»(saivo или saiva) и считались воротами в мир духов Сайвамаа. Расположение сейдов возле озер прослеживается в финской части Лапландии – в округе Енонтекио известны сейды Накала (Nakkala seita) возле озера Наккалаярви, Кикасярви и Сомасярви камни в местности Касиварси, и в горной части Швеции (озеро Виксиярви-гора Мионювара). Подобный широкий спектр знаний невозможно получить без длительного наблюдения за особенностями местности, обобщающего опыта и схемы его наследования. Условно можно сказать что существовала некая каста шаманов и по совместительству инженеров-геофизиков стоявших у истоков сооружения комплексов сейдов. Также ясно, что эти люди проживали на данной территории относительно длительное время, позволившее им исследовать местность и сделать свои выводы о её структуре и свойствах. Они не были случайно прокочевавшим народом, т.к. культовые комплексы выглядят отнюдь не рассчитанными на один-два сезона ритуальных действ, поскольку содержат разнообразные конструкции, и по тому, что некоторые почитались до недавних пор, почитание это имеет длительную традицию. Сейчас известно, что первопоселенцами европейского Севера были саами. Рассмотрим подробнее сведения об истории этого народа применительно их причастности к строительству сейдов. Иллюстрации: Сопутствующие сейдам конструкции

Полуразрушенный круг с кучей в центре. (фото-2004)

Заваленные трещины на плато сейдов (фото-2004)

"Шапки"(часто именно белые) на камнях(скалах) (фото-2004)

"Кладки соединяющие камни", на фото - кладка "мостом" соединяющая две скалы(?) (фото-2004)

Линии камней - природа или человек? Настораживает симметричность расположения камней в линии(фото-2004)

<Четырехугольные-"жертвенники" (фото-2004

"Линейные" парные каменные кладки - имитирующие трещины? (фото-2004)

Каменные пирамидки, называемые "гурий" (иногда с цветными камнями) (фото-2004)

Иногда встречаются и некие подобия выбитых петроглифов (?). Ущелье Сейдуай (фото-2000) Варианты постановки

Трехопорный (фото-2004)

Многоопорный (фото-2004)

Одноопорный (фото-2004)

Вершиной вниз - в некоторых случаях, в зависимости от контекста, возможно природное происхождение (фото-2004)

"Бодающиеся камни" (на краю!) (фото-2004)

С "пирамидкой" - природное происхождение исключено (фото-2004) Неустойчивая постановка

На склоне, на весу (фото-2004)

Частью вне опор (фото-2004)

"Куб-на-ребре" (фото-2004) Плато сейдов

... в тундре (фото-2004)

... в тайге (фото-2004) "Архитектура" сейдов "Архитектура" сейдов - условное обозначение некоторых идентичных форм и вариантов постановки северных мегалитов, встречающихся в различных удаленных друг от друга комплексах. Выбранные типы дизайна являются не результатом съемки в "нужном ракурсе", а всесторонне воспринимаются именно так. Сходство форм сейдов различных комплексов далеко не исчерпывается указанными здесь районами. Сейды кубической формы есть на горе Сарисельянтунтури, островах Кузова. Сейды приближающиеся к шарообразной и овальной формам, с группирующимися под центром одним-четырьмя камнями-подставками, есть на полуострове Рыбачий. "Сейды-столы" известны в Швеции и северной Финляндии. Представленные здесь варианты это лишь предварительная часть работы по выявлению "архитектуры" сейдов. Вопрос о роли формы в "культе сейдов" во многом остается открытым. Почему такие формы сейдов ставились именно так? Маловероятно, что камням искусственно придавалась такая форма, но в постановке подобных камней несомненно предпочтение делалось именно такому дизайну. Было это совпадение форм случайным выбором или нет, мы можем только гадать. "Архитектурные" совпадения в общем количестве, на фоне сейдов "хаотических" форм невелики, но они выделяются не только формой, но и манерой постановки - расположением опор, их количеством. Т.е. случайными их назвать сложно. "Архитектура" сейдов это обширная и увлекательная тема для грядущих исследований. Вполне возможно, что те конструкции которые при беглом осмотре кажутся хаотическими тоже подчинены определенным признакам постановки, ориентации, компоновки... (Отдельное Большое Спасибо В. Трошину за предоставленные фото, а также Зернову В.Б.)

Сейды приближенные к овальной, шарообразной форме с опорами сгруппированными под центральной частью. Кольский п-ов (фото В. Трошин)

Сейд овальной формы с тремя подставками. Для сейдов подобной формы (валуны ледникового происхождения?) бывает характерно именно такое расположение опор - под центром. Под сейдами хаотических форм опоры могут располагаться по разному (фото 2004)

"Сейд-стол", Воттоваара(фото-2004)

"Сейд-стол", Кольский п-ов (фото В. Трошин)

Сейд, Териберка (фото 2004)

Сейд, Кольский п-ов (фото В. Трошин)

Сейд-куб, Воттоваара (фото 2004)

Сейд-куб, Кольский п-ов (фото В. Трошин) Системы сейдов

Линии (фото-2003)

Круг (фото-2004)

"Квадрат" - сейд в центре четырехугольника отмеченного по углам камнями, рядом с сейдом два камня симметрично., направление на запад (фото-2004)

"Пара" - два близкорасположенных сейда на одном скальном выступе (фото-2004)

Интересная разнесенная "пара": серый камень с навершием розовым и белый с навершием серым - если идти по линии образованной этими камнями, то выйдешь на крупный останец с небольшой пирамидкой камней и сейд с "шапкой" рядом. Возможно эта "система" - поздняя навигационная имитация? (фото-2004) Принадлежность саамам - численность, культура, первые сведения Все известные исторические документы указывают на саамов как на бедный малочисленный народ, живущий охотой и рыболовством. Например, вот какое определение саамов дано в энциклопедии Брокгауза и Ефрона: "...Летом, занимаясь ловом рыбы, по рекам, озёрам и берегам моря, они живут в примитивных шалашах; на зиму они переселяются в погосты и живут в деревянных избах. Кроме рыболовства и звероловства, лопари занимаются также оленеводством, которое у фильманов развито более, чем у русских лопарей. Оленями пользуются лопари для переездов, запрягая по одному в небольшие лодкообразные санки (кережки)... Лапландцы – народ смирный, робкий, честный, гостеприимный, кроткий в семейной жизни, сострадательный к бедным, почтительный к старшим, среди них почти нет преступлений. Подвергаясь с давних пор эксплуатации со стороны своих соседей, не скрывающих часто своего к ним презрения, и ведя жизнь полную лишений, лапландцы усвоили себе, однако, и менее привлекательные качества – отсутствие энергии, ленность, упрямство, подозрительность, неопрятность, страсть к спиртному, обман в торговле..."(17). Нищету и варварство северных племен «фенни»(финнов?) упоминали еще римские авторы, есть мнение что именно фени – самое древнее название саами. Само слово саами схоже с суоми – самоназванием финнов. Лопью ( Lapps , Lapins ) саами вероятно назвали викинги раннего средневековья. Самые первые достоверные упоминания относятся к 9 веку и принадлежат норвежцу Халогаланди Оттару - по его описанию страна саамов terj ' inns (Кольский полуостров? Современная Териберка?) пустынна, селения малочисленны. Все последующие упоминания саамов вплоть до 20 века непременно упоминают бедность и малочисленность этого народа. В этом ряду стоят упоминания и Саксона Грамматика 12 века (впервые упоминавшего лопарей как искусных лучников, лыжников и магов), автора книги "Лаппония" Иоганна Шеффера, жившего в 16веке, даже в эстонском эпосе Калевипоэг упоминается "скудный берег лаппу"(18). Карельская Калевала и эстонские сказания (53) среди первых признаков северного народа особо подчеркивали магические способности саамских шаманов. Все свидетельства более дальних стран сводятся к бедности и малочисленности саами. Причем это подчеркивалось даже в советское время, так на месте будущего города Мончегорска в начале 20 века жил всего один саам с семьей (20). Саамские легенды упоминают, что сейды передвигались сами движимые некоей магической силой, эти верования были настолько распространены, что до сих пор Лапландию иногда именуют "страной летучего камня". Если конечно не соглашаться с этим утверждением, а искать материальные сведения, то получается, что древние саами в своих утверждениях подобны современным людям, которые часто непонятные древности объясняют инопланетным, иномирным и прочим вмешательством. Этот вывод говорит только об одном - у саамов знания о строительстве сейдовых комплексов были утрачены, либо их никогда не было, так как они были возведены до прихода саами. Подобное можно наблюдать и в западной Европе и на Кавказе, где дольмены и кайрны зовут домами карликов или эльфов, а камни знаменитого Стоунхенджа также были перенесены волшебником Мерлином по воздуху. Вот как описывал культ сейдов у саамов русский исследователь конца 19 столетия Николай Харузин (19): "...Сейды были обыкновенно не что иное, как простые камни, им приносили жертвы. Приносили им их для того чтобы они способствовали хорошему улову, удачной охоте, давали хорошую погоду и т.п., жертвоприношения совершались около самих сейдов. Само место где стоял камень считалось святым". Далее Харузин описывает некоторые капища саамов и справедливо замечает: "... это сравнительно большое количество брошенных капищ служит наглядным доказательством как распространенности культа сейдов в прошлом, так и его упадка в настоящее время". Далее он делает вывод: "... начиная с 13 века история лопарей не дает нам ни одной светлой страницы. История лопарского племени есть вместе с тем история его обеднения" (18). Интересно, что не указывая на сооружение сейдов, традиционное саамское верование лэхте-верра упоминает о таком свойстве духов населяющих сейды, как неприятие шума. Духи, живущие в сейде, не выносили шума и могли покидать камень, не только "перелетая" в другое более спокойное место, но и материализуясь в человеческом облике. Этнограф В. Чарнолусский в отчетах лопарской экспедиции 1926г. описывал следующий рассказ о сейде в районе реки Иоканги: «однажды весной, когда уже начали ловить семгу, когда молодая трава уже покрывала землю, молодые парни затеяли играть в лапту, а девушки веселились по-своему – пели песни и шумели. Вдруг из-за горы предстал старик с длинной бородой. Одет он был в самую простую одежду. Он поднялся так, чтобы его все видели. Он возвысил свой батожок и погрозил им разгулявшейся молодежи. Посох его сиял. Другие говорили, что и одежды его сияли золотом. Народ испугался и разбежался кто куда. Вот это и был сейд. Тот, кто живет в камне. Иокангский сейдушка ушел из своего жилища. Это был добрый старик. Стало слишком шумно в округе» (28, 36). Рассматривая конструктивные особенности сейдов также бросается в глаза их контрастность небольшие одиночные сейды действительно располагаются по путям сезонных миграций саами и вероятно являлись почитаемыми камнями того или иного рода, иногда они расположены у ручьев на видных уступах скал, вероятно являясь и своеобразными "маяками", либо по мнению современных археологов, "родовыми святилищами связанными с почитанием предков". Комплексы из сотен сейдов расположенные, как например на Воттовааре, среди тайги, сложно назвать ключевой точкой миграции небольшого саамского рода, да и зачем кочевому роду на высоте более 200м.(от окружающей тайги) ставить сотни камней на подставки? Это совершенно немыслимое предположение, становится просто нереальным, если учесть что в исторически обозримом времени у саамов не было крупных племенных объединений, кочевья были рассредоточены по тундре и основными занятиями все-таки были способы выживания, а не установки камней на камни. Логично предположить что комплексы могли создаваться за длительное время - возможно в этом предположении есть доля истины, но все равно камни весящие десятки тонн членам немногочисленного рода поставить затруднительно. Более правдоподобно выглядит версия о святилищах, почитаемых многими родами (саамскими сиидами, siide ) вокруг, которые общими усилиями могли создавать сотни сейдов, но и в этой версии не обойтись без объединяющей силы. Наивно предполагать её отсутствие - это было бы все равно, что крестьянам некоей волости собраться и поставить церковь. Для этого нужна некая "религиозная" направляющая, опыт и традиция. Понятно, что и у саами была подобная сила, скорее всего это могли быть почитаемые шаманы-нойды, жившие в окрестностях "святых мест" и "обслуживавшие" окрестное население. Здесь уместно задаться вопросом о возможной эволюции сейдов. Однако к этому вопросу придется подойти не с начала, а с конца. Самые примитивные сейды встречаются как на Кольском полуострове, так и на южных границах ареала распространения культуры сейдов. Сведения о населении южных границ распространения сейдов в раннее средневековье позволяют говорить о том, что эти края были обитаемы лопарями-саами. Таким образом малочисленным лопарям, кочевым охотникам и рыболовам вполне можно приписать некую примитивную фазу сооружения сейдов, свойственную для региона северных берегов Ладожского и Онежского озер, а также Ведлозера. Следовательно это была поздняя фаза эволюции сейдов, создание огромных комплексов из сейдов весом до 10тонн явно предшествовало этому периоду угасания и профанации. Но здесь точно также можно предположить, что и фазе расцвета предшествовала некая архаичная форма сооружения простых сейдов. Как можно вычленить их из более поздних, возможно средневековых конструкций? Можно попробовать провести разграничительную линию по географии расселения саами. Например, можно признать небольшие сейды в скоплениях сейдов первичными, предположив, что после момента, когда эти святилища были заброшены людьми их никто там не ставил. На том же основании одиночные сейды на берегах озер, у рек и на перевалах можно трактовать как более поздние, отвечающие не только магическим функциям, но и бытовым – навигационным на путях сезонной миграции немногочисленных родов саами. Но это только возможные направления гипотетического решения вопроса о эволюции сейдов, наяву можно зафиксировать только средневековое угасание культа сейдов, когда оставленные предшественниками огромные комплексы мегалитов не отвечали потребностям немногочисленных кочевых родов арктических охотников. Для реальной оценки возможностей саамов сооружать комплексы из огромных сейдов можно привести простой расчет. Исходя из исторических источников можно предположить, что численность саамов Кольского поулострова на протяжении последней тысячи лет была в пределах 1000-2000 человек(18, данные 18-20 веков, но нет никаких оснований судить о большей численности саамов в раннее время, скорее наоборот все источники упоминают малонаселенность севера начиная с 9 века), из них работоспособных мегалитостроителей примерно одна третья - одна четвертая часть, т.е.200-600человек. Площадь только Кольского полуострова при этом около ста тысяч квадратных километров. Получается, что сооружение каждого сейдового комплекса в пару сотен сейдов весом от 200кг до 10тонн нужно собрать фактически все работоспособное население Кольского полуострова с расстояний в 200-500км., к этому надо добавить пересеченную местность отсутствие дорог, невозможность работы длинной полярной зимой. Это если говорить о комплексах, но вот недалеко от одного из Сейдозер, расположенного в северной части Кольского полуострова находится мегалит который можно смело назвать «царь-сейдом». Это огромная плита весом не менее 25 тонн установленная на три крупные опоры, увенчанная навершием – еще одним сейдом средних размеров также покоящимся на трех опорах, общая высота конструкции около 3м, говорить о природном происхождении тут уже не приходится, поскольку и плита и опоры из местной, коренной породы. Но чтобы поставить один такой сейд нужно не менее 250человек, практически мобилизовать большую часть трудоспособного населения полуострова на бессмысленный, с точки зрения охотников-рыболовов труд. Кроме трудоемкой работы по постановке 25-тонной плиты из параметров этого сейда можно сделать выводы и о инженерном искусстве его строителей. Гигантская плита расположена эффектным «клином» так, что самая толстая часть её висит вне опор, компенсируясь наклоном на линии базовых камней. Если бы опоры были расположены прямо горизонтально, то сейд бы просто рухнул – наклон камней-опор выдержан именно для поддержания конструкции в нависающем состоянии. Из-за наклона сейда давление его веса распределяется и на задние опоры. Если бы опоры были расположены под самой тяжелой частью (что было бы логично), то сейд стоял бы намертво, а древним строителям почему-то нужно было добиться именно неустойчивого «экстремального» положения. Пытаясь установить реальную возможность создания мегалитов арктического региона можно обратиться к данным экспериментальной археологии и сравнению с другими регионами, где подобное зафиксировано. Например, жители индонезийского острова Суматра устанавливают на могилах мегалиты весом до 11 тонн, для его транспортировки требуются около 500мужчин и деревянные сани, работы иногда растягивались на несколько лет (37). Эксперименты Т.Хейердала на острове Пасхи позволили установить, что при наличии мощных канатов 180 человек могут тянуть камни весом до 10 тонн, а общий расчет показывает необходимость 16человек на тонну веса (37). Применительно к сейдам весом 5-25тонн можно сделать вывод о необходимости дерева, прочных канатов и участия от 80 до 400человек. Характерно, что гигантский сейд расположен не на возвышенности, а на северном склоне, и он явно не нес навигационных функций, а был именно сакральным святилищем. Такой гигантизм это конечно исключение, но ведь встречаются сейды и более мелких размеров, весом «всего» в 5-10 тонн. Летом 2004года экспедицией организованной А. Скляровым на гору Воттоваару был проведен эксперимент, показавший реальность создания сейда «на ровном месте» весом примерно 300кг силами двух-трех человек, при помощи бревна-рычага. Но практически это снимает вопрос только наполовину, так как большая часть сейдов намеренно располагалась как раз на местах создающих дополнительные сложности при установке – на краях обрывов, вершинах скал, нагромождениях скальных обломков. Встречаются гигантские сейды не только в комплексах, но и одиночно, украшая собой вершины сопок возвышающиеся над тундрой. Напрашивается очевидный вывод, что подобное строительство могло быть осуществлено только при гораздо большей численности населения, а следовательно и в условиях более теплого климата. Насколько это строительство можно соотнести с саамами? Только на том основании, что из известных нам народов они самые древние поселенцы края. Точно нельзя говорить унаследовали саами культ сейдов или нет, но в исторически обозримое время нет никаких сведений о умении саами работать с тяжелыми валунами весом в десятки тонн. Судя по некоторым данным археологов, лопари-саами были распространены еще в раннее средневековье на Карельском перешейке, Приладожье, Архангельской и даже в Вологодской областях (22), что говорит о том, что они были относительно многочисленны, но плотность населения вряд ли была больше известной за тот же период. Следовательно, продвигались на север, постепенно вытесняемые карелами и другими народами, но хронологически на определенном этапе, это могло быть и возвратное движение, а карелы и вепсы могли на этом пути наследовать некоторые оставленные саамами памятники? С другой стороны при таком богатстве мегалитическими конструкциями удивляет бедность саамской "исторической мифологии" - сведенной всего лишь к постоянным конфликтам с врагами (23), что указывает на время не ранее эпохи викингов. Очень сложно предположить подобную амнезию мифологии и деградацию народа от высот мегалитостроения до полного забвения мифов и преданий связанных с мегалитами. Ведь даже индо-иранцы пройдя тысячи километров сохранили предания о северной прародине. Хотя судьбы у разных народов разные, так нынешних коптов, прямых наследников древних египтян, тоже абсурдно спрашивать о способах постройки пирамид и культе Амона-Ра. Несмотря на то что финно-угры являются самыми древними народами заселившими европейский Север, в их преданиях упоминается народ предшественник – карлики ушедшие в горы или в землю. В лапландских преданиях часто упоминается враждебная чудь, Куйва запечатленный в скалах Сейдозера был предводителем чуди побежденный саамским шаманом-нойдой, c чудью ( tjud ), приходящей с гор, связаны предания в области Финмарк, в северной Норвегии. По одному из источников Куйва переводится как «северный ветер» (60), что позволяет предположить трактовку этого предания как борьбу с враждебным северным населением либо северной стихией? Возможно, в этих легендах запечатлены отношения саами и автохтонного населения досаамской эпохи? В основном этот сюжет развит в мифах ненцев, где карлики-сиртя, аналоги европейских гномов, именуются народом-предшественником (48). В саамской мифологии аналог сиртя – чакхли (чаклинги), но прямой связи чакхли с сейдами в преданиях нет. Зато есть упоминание о том, что чаклинги жили в кочках и трещинах в скалах (61). Существует и другая версия, по мнению Владислава Трошина, сейды возводились досаамским народом именуемым скольды (в настоящее время скольдами иногда называют часть саами), по этому предположению скольды являются истинными наследниками культуры северных мегалитов, но уже к 16 веку они почти все были уничтожены и в данный момент существуют в виде немногочисленной общины традиционалистов (45). Среди наречий саамского языка существует и скольдский диалект, именуемый еще колто-саамским. Скольды (скандинавское скъельды ( skjold ) – потомки бога Одина из района Варангер-фьорда, сказители – скальды(хранители традиций?), западноевропейское средневековое «скрелинги»Skraelings?) вполне могли быть тем гипотетическим общим источником мифологий кельтов, скандинавов, северных финно-угров. Но так ли было на самом деле? эта версия вызывает у автора большие сомнения. Существует много косвенных фактов в пользу существования на севере древнего народа, элементы религии которого вошли в кельтскую, скандинавскую, саамскую мифологии. Существует предание ( в т.ч. см.42) о том как скрелинги обитавшие где-то в окрестностях Гренландии использовали против викингов некое сверхъестественное оружие заставившие грозных норманнов бежать от столь презренно упоминаемых сагами «дикарей». Обычно норманны именовали скрелингами индейцев и прочих поселенцев, отличных от самих норманнов и традиционно известных им народов инуитов, лопарей и прочих. Возможно, американские мегалиты Арктики помогут осветить забытые в европейских преданиях нюансы. Так легенды канадских инуитов утверждают о том, что мегалиты возводили вовсе не их предки, а народ названный ими «тунитами», предания подчеркивают мирный нрав этого древнего народа, не смогшего противостоять заселению Канадского архипелага племенами инуитов (в некоторых преданиях упоминается, что они были «каблунаитами», «белыми людьми», т.е. возможно европейцами? (42) Тоже самое можно сказать и об ушедших «в скалы», «под землю» ненецких сиртя. Похоже, почти все нынешние народы северных регионов знали о том, что до них эти земли были заселены другими племенами – туниты, сиртя, есть ли в этом ряду место для предшественников саами? В научной литературе для обозначения строителей лабиринтов и прочих северных мегалитов используется термин «прото-саамы» и «культура Комса». Кем они были – загадочный северный народ оставивший после себя непонятное каменное наследие? Есть гипотеза о том, что сиртя ненцев и были остатками прото-саамов (57), согласно этой версии предки саамов откочевали на Кольский полуостров с северного Урала. Некоторую загадку приподносят и петроглифы у города Альта в северной Норвегии: принято считать, что оленеводство привилось у саами в 16-18вв. (по разным источникам разные даты), но на древнейших петроглифах уже есть символические изображения оленей в загонах. Неужели и эти навыки древнейшего населения Скандинавии были утрачены и появились вновь лишь спустя тысячелетия? Или это один из способов загонной охоты? Интересно, что саамский язык среди финно-угорских народов обладают определенным отличием, который может быть объяснен именно заимствованием от некоего другого древнего народа (47) либо даже переходом предков саами с неизвестного языка на финно-угорские (49) или полной ассимиляции предками саами неизвестного народа. Характерно и то, что саами в средние века вероятно все же имели определенные навыки каменного строительства, свидетельствами чему являются поздние сейды и каменные средневековые могильники на островах Белого моря (46). Возможно это свидетельство заимствования мегалитических навыков от строителей комплексов сейдов. Почему саами заимствовали культ сейдов? Ответ может быть один – из-за значительного превосходства своих предшественников, строивших комплексы мегалитов. В истории известно много случаев когда менее развитый народ заселяет места обитания более цивилизованного, при этом перенимая традиции последнего. Вероятно, здесь было тоже самое, предки саами застали угасающую мегалитическую культуру и, так или иначе, переняли некоторые её черты, именно поэтому вопрос определения принадлежности сейдов столь сложен. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что саами и их предки населяли и территорию нынешней Архангельской области, однако этот «протосаамский регион» почему-то лишен сейдов, или они просто там не выявлены. Были на это природные или культовые мотивы пока неизвестно, но довольно странно, при учете того, что общепризнанно "сейды – типично саамская принадлежность", отсутствие сейдов на местах древнего обитания «прото-саамов». В тоже время лабиринты, также соотносимые с прото-саамами встречаются и в исконно мегалитических Швеции, британских островах, где предков финно-угров быть не могло. К слову в европейских мифологиях лабиринты также связаны с сверхъестественным народом - эльфами, великанами и т.д. Еще один намек на то, что северные мегалиты могли быть созданы до саами, содержит сама саамская трактовка понятия сейда. Саами сейдом именовали любые выдающиеся природные объекты – озера, скалы, деревья, то есть нерукотворные образования, и в этом же ряду стоят и явно рукотворные мегалиты, без малейшего упоминания их создания. «Летающие камни» и все. Это наводит на мысль, что саами уже застали эти камни поставленными, и так как они явственно выделяются из окружающего ландшафта, заселили и их «духами». Образно говоря, приравняли непонятные искусственные конструкции к природным артефактам. В камнях живут духи и они могут летать – иначе как могли образоваться эти странные валуны на камнях-опорах? На данном этапе однозначно определить этническую принадлежность строителей сейдов не представляется возможным существуют факты как за саамскую версию («деградации») так и против. Возможно, попытка выделить корни арктической пра-культуры в мифах и верованиях северных народов и позволит более точно ответить на вопросы связанные с принадлежностью сейдов саами. Впрочем, можно попытаться подойти к проблеме национальной принадлежности культуры сейдов, ответив на вопрос "откуда пошли сейды?" Истоки: откуда пошли сейды? Версия-1. Сходство с мегалитами мира, обзор смежных мегалитов - лабиринтов и каменных кладок, распространение. Говоря о сейдах, возникает необходимость ввести в оборот понятие "культура сейдов", здесь понятие культура будет отражать собственно памятники сейды, их комплексы, сопутствующие им конструкции и некоторый связанный со всем этим пласт саамской мифологии. Это не будет каноническое определение культуры в археологическом смысле, с поселениями, могильниками, культурным слоем, здесь ничего этого нет, или нет соотнесения, а возможно и не было (или не сохранилось?). Но есть определенная религиозная традиция в которой сейды занимали основное место, оставившая нам в наследие тысячи памятников культового характера и прошедшие через тысячелетия обрывки мифологии. В этом сейды в первую очередь напоминают культуры мегалитов других регионов, оставивших нам прошедшие сквозь время конструкции из гигантских валунов, при крайне бедном обиходе или вообще его отсутствии. Приход традиции возведения мегалитов в полярную Европу мог быть только с юга, во первых все аналоги расположены именно там, во вторых больше неоткуда, т.к. север и противоположный материк надежно прикрыт льдом. Рассмотрим подробно известные конструкции аналогичные сейдам и расположенные в других странах. Сходство их настолько поразительно, что окажись некоторые сейды не на Кольском полуострове, а скажем в Шотландии, они непременно были бы названы дольменами! Точно также и некоторые конструкции средней России, Украины, США и Европы можно с полным основанием назвать сейдами. Самыми полными аналогами являются мегалиты Конь-камень на реке Красивая меча Тульской области в России (6) и салемский дольмен штата Нью Йорк в США (7), обе эти конструкции представляют собой валуны поставленные на небольшие камни-подставки. Конь-камень кроме того расположен на возвышенности. Подобные конструкции есть в изобилии в Европе, Корее(8, Taesinri, (Hwasun, Zonnam), Yuri (CahngNyong, Kyongnam)… ) и южной Индии (9). Наиболее схожие с сейдами дольмены расположены в Канаде. Сам факт наличия дольменов в восточной Канаде, в окрестностях города Галифакс удивителен (31). Причем несмотря на то, что эти конструкции традиционно и именуют дольменами, но гораздо ближе они к сейдам. Сходство поразительно, в отличие от большинства европейских дольменов канадские дольмены представляют собой огромные глыбы поставленные на маленькие камни, причем количество камней подставок идентично именно сейдам северной Европы - три базовые опоры. На данный момент в юго-восточной канадской провинции Новая Шотландия известно три монумента подобных сейдам: у озера Кидстон возле Галифакса, в Адмирал-парке, и скала Садли-рок, названная в честь лесника-первооткрывателя. Канадские сейды ставились аналогично североевропейским - монумент Садли-рок стоит на скальном островке правильной формы, возможно искусственно обработанном, посреди болота на возвышенности, практически точно копируя один из сейдов Кольского полуострова, в Адмирал-парке и возле озера Кидстон мегалиты установлены на покатых скалах возле воды. Если в Европе схожие с сейдами дольмены составляют лишь часть мегалитического разнообразия, то в северной Америке любой дольмен может быть назван сейдом, без каких-либо оговорок, как конструктивно, так и по расположению. Конечно ближайший путь к канадским мегалитам лежит из Западной Европы, чем из северной Скандинавии, но история показывает, что не всегда ближайший путь был верным. В Европе схожие с сейдами конструкции наблюдаются среди многочисленных дольменов британских островов, но наиболее полные идентичные конструкции, как бы подтверждающие направление движения традиции мегалитостроения с юга на север находятся в Германии (10), Голландии (11), Дании (12), интересный объект в виде плиты поставленной на небольшие камни подставки есть и на Украине (13). В России есть конструкции напоминающие сейды в Ленинградской области и южной Карелии – но это вероятно южная граница ареала культуры сейдов, либо поздние заимствования. Камень, напоминающий сейд, есть и в Новгородской области, на Валдае (50), этот валун по нескольким признакам может быть сейдом, но говорить о саамах тут нетактично, являлся ли этот объект мегалитом доисторических эпох либо раннесредневековым капищем или межевым знаком, либо камнем убранным с поля, пока неясно. В некоторых случаях сходство подчеркивается и наличием каменных кругов вокруг сейдов, подобных кромлехам вокруг дольменов. Эти примеры сходства сейдов с дольменами указывают на высокую вероятность заимствования северных мегалитов с юга. То, что большинство дольменов гораздо больших размеров, тоже косвенно может указывать на эту преемственность. Также наличие затопленных мегалитических комплексов у побережья Бретани, возможно, позволяет отнести датировку мегалитов Европы в «допотопные» времена, ранее 10тыс. до н.э., впрочем убедительных данных о погружении на глубину 9метров кромлехов именно в тот период нет, так как даже более поздние античные города уходили под воду в исторически обозримое и более позднее время (9). Продолжая эту линию можно высказать предположение что самые крупные и искусно поставленные сейды являются наиболее древними. т.е. комплексы плато сейдов наиболее древние, по сравнению с маленькими одиночными сейдами. Иногда и в некоторых южных мегалитах между камнями опорами и плитой-крышкой располагалась прослойка из небольших камней (фото 9). Ареал распространения сейдов, перекрывается ареалом распространения других северных мегалитов – лабиринтов. Между сейдами и лабиринтами существует несколько связующих звеньев, наводящих на мысль о взаимном пересечении их строителей. Очевидно, что в основе лабиринта лежит круг, и именно круги встречаются среди комплексов сейдов, в Норвегии, в местности Мортенснес существует уникальные мегалит, «переходный от круга к лабиринту» - менгир окольцованный 13-ю каменными кругами. Более того предания именуют этот менгир «камень рыбьего жира», вероятно это намек на то, что этот менгир в качестве жертвоприношения мазали рыбьим жиром. Подобные приношения также были характерны и для сейдов, а менгиры встречаются и на островах Белого моря по соседству с сейдами и лабиринтами. Лабиринты выложены из необработанных камней и также вписываются в пост-ледниковое время, и более-менее точно датируются 3-2тыс. до н.э. Полных аналогов каменных лабиринтов в других культурах не существует, отсюда можно предположить, что их возведение возникло на севере, но так как для этого тоже необходимо более-менее централизованное общество умеющее работать с тяжелыми камнями, то скорее всего время возникновения их совпадает с временем расцвета культуры сейдов. То есть, возможно, сейды были первичнее, а лабиринты, привязанные к побережью северных морей, возникли уже как следующая ступень развития северного мегалитостроения. Здесь можно предположить, что в какой-то момент развития этой культуры возникла необходимость заселить морское побережье, а наличие лабиринта на Новой Земле говорит о том, что и дальние морские переходы были вполне реальны. Но что могло послужить толчком к этому? Вполне возможно, что увеличение численности населения при ухудшении климатических условий и смене лесов тундрой подтолкнуло людей заниматься морским промыслом. Взаимное географическое пересечение традиций лабиринтов и сейдов, а еще и наличие менгиров приближает эти памятники к западноевропейским мегалитам, выбивая почву из-под ног гипотезы о «прото-саамах». Может быть северные мегалиты одна из ветвей культуры западноевропейских? Перечень арктических мегалитов не исчерпывается сейдами, менгирами и лабиринтами, кроме выше названных конструкций встречаются и каменные курганы, данные насыпи по ареалу распространения больше соответствуют лабиринтам и впоследствии, возведение их аналогов продолжалось карелами вплоть до раннего средневековья. Но тут необходимо отметить, что в Скандинавии лабиринты датируют средневековьем и все выводы о их древности с некоторых позиций оказываются весьма сомнительными. Впрочем, внешнее сходство сейдов с дольменами может говорить и об обратном, не могли ли дольмены быть заимствованы с сейдов? Сейды, напоминающие простейшие дольмены Европы

(фото-2004)

(фото-2004)

(фото-2004) Версия-2. Сейды - часть и наследие единой арктической культуры? Рассматривать культуру сейдов как некое уникальное и единственное проявление "полярного мегалитизма" нельзя. Полярный регион северного полушария представлен землями трех континентов - Европы, Азии и Америки. Сведений о каменных конструкциях полярной зоны Азии к сожалению нет, впрочем это не говорит о том, что их там нет, просто этот отдаленный регион малоисследован и вполне возможно в будущем там будут сделаны интересные находки. А вот американские тундры практически усеяны каменными конструкциями (29). Общепринятое их название инаксуиты, традиционно их относят культуре инуитов и датируют от 2-1тыс. до н.э. Инаксуиты бывают нескольких основных конструкций - антропоморфные фигуры (наиболее часто упоминаемый образ инаксуитов), каменные ворота, пирамидки и столбики из камней. Странным образом некоторые эти американские арктические конструкции, подобно европейским сейдам напоминают более южные мегалиты. Но если сейды схожи с дольменами, то инаксуиты с каменными воротами - трилитами, визирами знаменитого Стоунхенджа. Разнообразие американских арктических мегалитов также широко, инаксуиты порой составляют целые комплексы, в составе которых есть каменные круги, менгиры, фаллические камни, антропоморфные фигуры, конструкции подобные сейдам, каменные насыпи и даже выложенные валунами контуры лодок (могилы). Ареал их распространения, в первую очередь это островная зона северной Канады, остров Баффинова земля и земля Элсмера и побережье Гудзонова залива, Гренландия и Аляска. Инаксуиты были многофункциональными сооружениями: почитаемыми каменными идолами, навигационными знаками, астрономическими визирами. Кроме того, они ставились в "местах силы", образуя в тундре целые взаимосвязанные системы, вероятно ритуального назначения. Причем в некоторых комплексах выявлено и астрономическое значение инаксуитов. Некоторые инаксуиты охватывают точками визирования большие территории, некоторые служат для указания направления и ориентации на какой-либо объект - остров, гору и т.д. Несмотря на внешнее несходство большинства инаксуитов с сейдами их объединяет много общих черт и, может быть, они являются звеньями одной цепи? Частями единой северной мегалитической пра-культуры? Рассмотрим общее в сравнении сейдов и инаксуитов: - те кто их возводил, знали строение особых точек Земли - "мест силы", вероятно её энергетической структуры и могли её использовать. многофункциональность сооружений - строительство скоплений и связанных в систему обширных комплексов. - разнообразие сопутствующих конструкций. Сейд слово русское, в других языках, например в финском оно звучит как "сеита" ( seita ), в норвежском как « seide », в лапландском – «sieidde»(сайад?). Вместе с этим учитывая общие черты сейдов и инаксуитов, возможно они являются остатками некогда единой арктической культуры, впоследствии разделившейся на несколько направлений-традиций? Казалось бы, возникшие в разных частях Арктики культуры должны были бы создать примерно идентичные сооружения. Но наяву получается совершенно иначе: в северной Европе мы видим явное сходство с дольменами, а в северной Америке с трилитами. Здесь следует отметить и некоторое сходство инаксуитов с традиционными японскими ритуальными воротами, некоторые из которых были каменными и до недавнего времени сохранялись на Сахалине. Сравнивая две эти арктические "каменные" традиции, Европы и Америки, напрашивается вывод совершенно противоположный первой версии: не были ли наоборот более южные мегалиты заимствованы с севера? Любое конструирование проходит различные фазы отработки мастерства, оптимизации конструкции и доведения её до совершенства. Однако данные, полученные исследователями "классических" мегалитов Европы и Азии говорят о том, что эти конструкции появились практически сразу в завершенной форме, с минимальным периодом развития или вообще без оного. Истоки дольменов ищут везде по Азии и Европе, а корни Стоунхенджа уходят в такой темный лес, что искать их, это блуждать в тумане теорий, гипотез и предположений. Однако если обратить взор к Арктике, то здесь мы найдем и "прото-дольмены" - сейды, и сооружаемые, уже с зачатками астрономических данных, визиры инаксуиты примитивные "прото-стоунхенджи". По инуитской традиции инаксуиты являлись не только визирами и ориентирами, но и сакральными воротами перехода между мирами. Итак, рассматривая в целом все памятники Арктического региона можно предположить, что именно Арктика могла быть родиной мегалитов и именно с севера распространилась по Земле мегалитическая культура. В пользу этого предположения говорят следующие факты: 1. распространение с севера, единственное логичное предположение объясняющее широчайшее распространение дольменов по всему миру, т.к. только из Арктики они могли распространиться одновременно и равномерно по всем южным направлениям, это легко объясняет сходство дольменов Кореи, Индии, Шотландии, Канады... Дольменные культуры словно опоясывают земной шар в широтном диапазоне 30-50градусов к северу от экватора, в наиболее благоприятной климатической зоне - севернее уже леса, южнее пустыни. Южные нации могли бы освоить пустыни подобно шумерам, но именно северные, незнакомые с методами освоения пустынь, при миграции скорее всего остановили бы свой выбор на той зоне где распространены дольмены. 2 именно в арктическом регионе находятся прото-формы мегалитов - сейды, как первичные формы дольменов и инаксуиты, как прото-визиры более поздних мегалитических обсерваторий Стоунхенджа и подобных, кроме того, примитивные формы каменных кругов и менгиров также наводят на мысль о том, что не возникла ли идея мегалитического строительства на севере? 3 северные мегалитические комплексы указывает на то, что их строители уже имели простейшие представления об астрономии и ориентировании, кроме того знали о свойствах энергетической структуры Земли и могли их использовать, т.е. имели основы тех знаний которые были доведены до совершенства строителями кромлехов, дольменов и аллей менгиров. Еще одним связующим звеном между Европой и Америкой являются гурии – навигационные башенки-пирамидки сложенные из камней. На русском Севере они соседствуют с сейдами, в Канаде – с инаксуитами. Кроме этого гурии известны на Британских островах и Ньюфаундленде (42). Сложенные из плоских камней цилиндрические башенки-гурии известны и на горе Нинчурт в районе Сейдозера, в центре Кольского полуострова. На русском Севере их происхождение приписывается не только поздним саамам, но и поморам, ставивших гурии на берегу океана (хотя подобные, но невысокие каменные пирамидки встречались автору и на скалах Онежского озера). Однако совершенно идентичные конструкции в Канаде наводят на мысль о едином и очень древнем первоисточнике этих башенок. Хотя с другой стороны логика подобных конструкций настолько просто, что будет очевидна любому для решения подобных задач. Интересно, что некоторые гурии только снаружи являются выложенными камнями, внутри же имеющими забутовку из щебня. Предания инуитов не предполагают возведение башенок предками их народа, повествуя о том что «башни стояли всегда», т.е. были созданы задолго до появления инуитов. Высота гуриев обычно в пределах 1.5-3м, на местности они часто указывают тропы и ставились для навигации. Упоминая о мегалитах северной Канады необходимо упомянуть и фундаменты из крупных валунов, по предположению Ф.Моуэта являющиеся аналогами неолитических построек побережья Британских островов – временных стоянок в которых в качестве крыш использовались перевернутые корабли (42). Подобные непонятные выкладки встречаются и на некоторых островах Белого моря. Кроме перечисленного существует и еще несколько «мегалитических мостов» между Европой и Канадой – так называемые жилищные ямы, именуемые в России «лопарскими», данные ямы вероятно являются основаниями временных жилищ, типа чумов, датировка одно из таких объектов северной Карелии уходит в 3-2тысячелетие до н.э. (46) другая параллель – каменные круги. Подобные конструкции есть в арктической Канаде(29), Алеутских островах, островах Белого моря (47) и Кольском полуострове, северной Норвегии (47), в Канадской Арктике также был свой «расцвет полярного палеолита» с освоением обработки сланца и изготовления так называемых микролитов. Наличие многочисленных сходств может указывать на существование единой арктической пра-культуры? В обоих регионах в преданиях как инуитов так и саамов прямо говорится о том, что древние мегалиты сделаны не их предками. Прямое мифологическое подтверждение гипотезы о затерянной в веках единой пра-культуре? Можно предположить возникновение у разных народов, живущих в схожих природных условиях некоего сходства культур, подобно тому как курганы-маунды возводились в степях Америки и Евразии. Но пересечений возникающих между американским и европейским Севером слишком много, правда говорить о прямом переселении здесь нельзя, так как на фоне сходства есть и явно локальные отличия. Вероятно, все сходства и различия мегалитов северной Америки и Европы можно объяснить одним фактором – данные культуры еще на заре истории разделились, возможно выйдя из общего корня, оставив общими самые необходимые первичные признаки и конструкции. Сравнивая северные каменные конструкции с примитивным уровнем древних племен, невольно приходишь к интересным выводам. Получается, что обитатели американской Арктики, живущие охотой и рыболовством в суровых климатических условиях, фактически на грани выживания, вдруг непонятно почему начинают не просто ставить камни на камни, выкладывать круги и прочее, но при этом еще учитывать представления о "местах силы", астрономии, навигации. Почему нынешние племена, живущие также охотой и рыболовством и в более климатически подходящих условиях, не начинают тоже самое, а в течении тысячелетий практикуют то, что называют "каменным веком"? А ведь принято считать, что культура развивается только в благоприятных климатических условиях, где человек будет меньше задумываться о борьбе за существование. Что заставляло древних людей Арктики заниматься столь отвлеченными, для охотников и рыболовов, занятиями? Конечно, раз они не строили городов, каналов и прочей урбанизации, то мы не можем назвать их "цивилизацией". Но с другой стороны они явно могли себе позволить думать не только "о хлебе насущном". Что было этим стимулом, в чем его корни и почему все-таки северные камни похожи на уменьшенные копии южных мегалитов Европы, Азии, Америки? Вполне возможно, что северные каменные конструкции это и есть то недостающее звено начальной эволюции мегалитов. Может быть, скромно укрытые мхами камни тундры являются "прадедушками" знаменитых потомков - Стоунхенджа и Карнака, менгиров и дольменов. Неужели это подтверждает чаяния искателей Гипербореи и указывает на север как прародину древнейших цивилизаций? Дальнейшие исследования покажут, является ли это предположение верным. Были ли сейды предками дольменов или наоборот пока неясно, но то что они являются одним из проявлений самобытной северной культуры Европы не вызывает сомнений. А может быть, сейды не имеют никакого отношения к другим культурам и возникли именно там, где и стоят до сих пор? Гурий, Сейдозерский аналог канадских башенок: