| |||

| |||

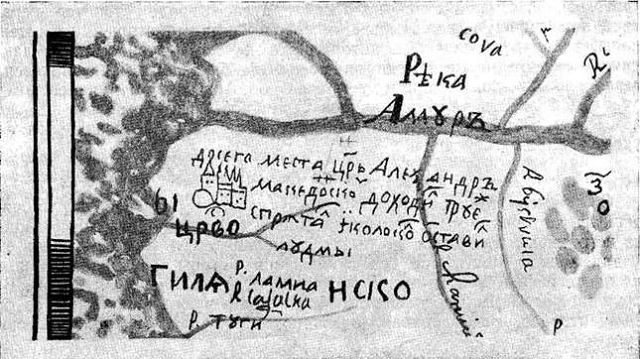

Николай Новгородов О надписи на карте С. Ремезова Ещё раз о надписи на карте С. Ремезова, свидетельствующей о пребывании А. Македонского в Сибири 24-го ноября 1958 года на заседании сектора исторических знаний Географического общества Союза ССР был заслушан доклад М.И. Казанина «Об одной надписи на карте в «Чертежной книге Сибири» С. Ремезова. В следующем году этот доклад был опубликован в первом выпуске сборника «Страны и народы Востока. География и этнография, история», С.229-241.

Часть I. Казанинская Прочтение надписи Миддендорфом и Казаниным Надпись эта во всех отношениях интригующая. Интрига первая касается того, что было спрятано Александром. Академик Российской АН А.Ф. Миддендорф, первым обративший внимание научного сообщества на эту надпись, приводит в своём труде эту надпись в следующим виде: «До сего места Александр Македонский доходил и ружьё спрятал и колокол оставил». М.И Казанин подчёркивает, что ремезовская карта Миддендорфом воспроизведена не фотографически, а перечерчена по его поручению. Вследствие этого между надписью на карте Ремезова и на копией Миддендорфа Казаниным обнаружены небольшие разночтения. У Миддендорфа исчезли слова «царь» и «людьми», вместо слова «ходил» появилось слово «доходил», а союз «и» встречается два раза вместо одного. Для объяснения этих разночтений Казанин приводит собственные слова Миддендорфа: «Так как чертеж этот издается с картографической целью, то здесь не сочтено за нужное передать с библиографической точностью самый почерк надписи». Самое слово «ружье» он, не колеблясь переводит на немецкий язык просто как «оружие». Авторитет непременного секретаря Академии наук Миддендорфа был непререкаем и учёный мир порешил, что Александр прятал оружие. Но Казанин пришёл к заключению, что ни на копию чертежа Сибири из труда Ремезова, ни на чтение ее Миддендорфом полагаться нельзя. Но беда в том, что специалисты по палеоэпиграфике этой надписью так и не заинтересовались. А чем тут интересоваться, если эта надпись ни что иное, как курьёз, таков был вердикт пепререкаемого академика Миддендорфа. Но бесстрашный советский учёный М.И. Казанин продолжил пререкания с непременным секретарём АН. Занявшись этой надписью через столетие после Миддендорфа, Казанин прочитал слово «ружьё» как «трупьё», несмотря на отсутствие буквы «п» и на то, что буква «т» в этом слове показалась ему более бледной, как бы подписанной другими чернилами. Таким образом, надпись, по Казанину, следует читать: «До сего места Александр Македонский доходил, трупье спрятал [похоронил павших] и колокол оставил». Что сей сон означает мы рассмотрим чуть позже, а сейчас обратимся к другой интриге. Был ли А. Македонский в устье Амура? При всём разночтении между собой, и Миддендорф и Казанин были единодушны в том, что А. Македонский в устье Амура не был. Миддендорф поначалу решил, что надпись была перенесена Ремезовым с реки Аму-Дарья, на которой Александр действительно был, на реку Амур вследствие перепутанности по созвучию. Но потом, полагая, что Ремезов — историк, географ и картограф - не мог спутать далекую среднеазиатскую Аму-Дарью с находящейся в тысячах верст от нее рекой Амур, оставил эту гипотезу. Объяснение тому, кто оставил колокол в устье Амура Миддендорф нашёл у голландского путешественника Витсена. Тот писал в 1692 году, что русские военные люди близ устья Амура «нашли большой колокол, весом в 660 голландских фунтов, при этом лежали различные камни, на которых выдолблены были китайские письмена». Живущие там туземцы говорили, что в старинные времена в реку Амур приезжал из Китая на судах морем какой-то император, который и соорудил там и оставил эти надписи и колокол на память». К Витсену сообщение о колоколе попало от Г.М. Пермикина, совершившего в 1854 году плавания по Амуру. на некие средневековые памятники и подробно описал их. На правом берегу Амура в виду Амгуньской дельты Пермикин нашел стелы, искусно высеченные из порфира, гранита и мрамора с надписями на них. Он срисовал эти монгольские и старотибетские надписи, свидетельствующие, что на этом месте со времен династии Юань было построено буддийское капище». По возвращении в Иркутск Пермикин обнаружил, что в Сибирском отделе Русского Географического общества «есть драгоценная древняя рукопись, пожертвованная Г. Якушкиным. Она составлена неизвестным лицом в 1678 г., и в ней-то, в четвертой главе, заключающей в себе сведения о путях сообщения с Китаем, — продолжает Пермикин, — я нашел следующее любопытное показание: От устья Амура верх, плыти два дни, есть место в устье будто копано и на том месте нашел колокол китайский повешен более двадцати пуд и тут же нашли в трех местах китайское письмо в каменных скрижалях и иноземцы сказывали ж, что в старых летех некоторый царь китайский ходил из Китая по морю на Амур и тут для признаку и воспоминания покинул то письмо и колокол» [Путевой журнал плавания по реке Амуру от Усть-Стрелочного караула до впадения ее в Татарский пролив члена-сотрудника Пермикина» (Зап. СОРГО, кн. II, отд. 1, СПб., 1856), стр. 1 — 79.] На основании этих двух сообщений Витсена Миддендорф решил, что А. Македонский в этой надписи появился исключительно по недоразумению диких азиатов. Казанин, также преекрасно знакомый с отчётом Пермикина и также пришедший к выводу, что Александр в устье Амура не был, надписи на карте, сделанной С. Ремезовым, даёт принципиально другое объяснение - дипломатическое. А. Македонского в устье Амура «завела» дипломатия В 1689 г. в Нерчинске в ходе переговоров между русским и маньчжурским послами по поводу установления границы между Россией и Китаем китайцы высказали претензии на все земли к востоку от Байкала, ссылаясь на то, что все эти земли некогда принадлежали Александру Македонскому наследником которого, очевидно, почитал себя богдыхан». Г.Ф. Миллер вполне обоснованно предположил, что ссылка на Александра Македонского могла быть подсказана китайцам европейцами-иезуитами, которые выдвинули ее как нечто неопровержимое в глазах русских. В примечании к своей статье о Нерчинской конференции он пишет: «Китайцы ничего не знают об Александре. Это должно быть работой иезуита отца Жербийона». Зачем иезуиты это сделали непонятно, недоумевает Казанин, ведь в Европе всем было бы ясно, что этот аргумент гораздо более подходил бы русским. Неизвестно, что ответил китайским послам полномочный русский посол Головин, но китайцы свои претензии моментально сняли. Скорее всего, он указал им на то, что именно русские государи, а не китайские богдыханы являются преемниками Александра Македонского и что все на свете это знают. После этого Головин предложил установить границу между Россией и Китаем по Амуру с тем, что вся страна к северу от этой реки отходит под власть Московского государя. А вскоре на карте С. Ремезова появилась рассматриваемая здесь надпись. Казанин пришёл к выводу, что появление этой надписи – дань политике и с ним нельзя не согласиться. Вряд ли можно считать случайным совпадением исчезновение колокола и каменных стел с берега Амура и появление вместо них надписи о былом пребывании здесь А. Македонского. М.И. Казанин о македонском следе в России Несмотря на то отсутствие материального следа А. Македонского в устье Амура, Казанин в своём докладе настойчиво акцентировал внимание на том, что имя Александра Великого на Руси было неувядающей реальностью. Легенды и предания о нём были широко распространены не только в Европейской России, но и в Средней Азии и в Сибири. И если наличие этих легенд в Средней Азии совершенно оправдано, ведь Александр Македонский здесь несомненно хаживал и оставил заметный след, то на Руси и тем более в Сибири наличие яркого македонского следа несколько неожиданно и требует объяснения. Казанин же приводит следующую аргументацию: - Русские государи считали себя законными преемниками Александра Великого, поскольку Александр был македонским царём и гегемоном Греции, а греки через Византию, рухнувшую в 1453 г. и племянницу последнего византийского императора Софью передали власть над миром русскому царю Ивану III (1472 г.). В связи с этим, по-видимому, патриарх Иоаким объявил Иоанна Грозного преемником Александра Македонского. Поэтому же, считает Казанин, в XIX веке трое русских императоров последовательно звались Александрами, что вызывало подозрение западных дипломатов и зависть монархов. - В разных рукописях и сборниках XVII века фигурировали упоминания о славянах, помогавших в войнах Александру Великому. Александр якобы переписывался со славянскими князьями, одно из его писем к «храбросердому народу словенскому» было опубликовано М.Н. Тихомировым. М.Н. Карамзин упоминает грамоту, дарованную Александром народу славянскому на владение землёй. Эта грамота цитировалась в Никаноровской летописи, её вариант был опубликован в Чешской хронике 1541 г. Подчёркивая следы А. Македонского в Сибири, Казанин писал: - В Лаврентьевской летописи XI века рассказывалось о поганых народах, заклёпанных Александром Македонским к востоку от Югры. - Мангазейский воевода Андрей Федорович Палицын представил московскому правительству проект распространения русских владений на Лену и призывал царя Михаила Федоровича к расширению его вотчины «до преходу великого Александра». - На голландских картах XVII века в северо-восточном углу Сибири фигурировал «вал Александра», который он построил против «нечистых народов» Гогов и Магогов. Французский королевский географ Г. Сансон на карте Татарии1667 г. также помещал Гога и Магога на севере Сибири, а дьяк Посольского приказа Милеску Спафарий писал: «Мунгалы суть …Гог и Магог, потому что они называются магоги». - Монголы неоднократно заявляли, что они являются прямыми потомками Александра Македонского. Монголы – потомки Александра В изданной в 1692 и 1705 гг. книге «Северная и Восточная Татария» бургомистр Амстердама Николай Витсен писал: «В 1675 г, как сообщают, в Москву приехали четыре монгольских посла. Первый из послов заявил, что он потомок Александра Македонского, о котором он много чего рассказывал». «24 сентября 1686 г. в Даурскую землю к полномочному русскому послу окольничему и брянскому наместнику Головину явилось несколько монгольских посланников от Гэгэн Хутухты Очисарай Саин-хана и других князей этой страны. Один из них заявил, что монгольские князья являются потомками Македонского царя Александра». «В ноябре 1687 г. в расположенный против монгольской земли пограничный город Удинск прибыли монгольские послы Очирдан-Хутухты Далай-Цэцэн-ноин и других тайшей или князей. Некоторые из вышеупомянутых монгольских князей вновь из своей страны послали письмо высокому послу его Царского Величества Федору Алексеевичу Головину, обращение которого гласило: «Мы, Божьей милостью македонские цари…расселены македонским царём на пять частей, над которыми он поставил пять властителей…так как мы живём поблизости от народов их Царских Величеств, желаем жит в мире с ними» и далее идёт предложение взаимной помощи». Таково краткое содержание доклада М.И. Казанина. Перейду к собственной аргументации. Александр Македонский таки был в Сибири. Часть II. Новгородовская Где его носило? Молодой царь Македонии Александр совершил свой Восточный поход в 334-324 гг. до н.э. Целью похода была провозглашена месть персам за осквернение македонских и греческих храмов. Завоевав Малую Азию, Египет, Вавилон и Персию, Александр догнал персидского царя Дария близ южного берега Каспия, но приближенные предатели успели Дария зарезать. Александр стал царём царей, владетелем полумира. Уставшие воины стремились домой, но Александр хотел стать царём всего мира и продолжил поход. Дальнейший его маршрут – сплошная историко-географическая загадка, по поводу которого существует застарелый спор между поэтами и литераторами с одной стороны и историками с другой. Поэты Ювенал, Фирдоуси, Низами, Джами, Навои, литераторы Клитарх, Шолом Алейхем, Владимир Мономах (назовём его так за его литературно-морализаторское «Поучение»), русские, польские, чешские летописцы) писали о пересечении Великим воителем кыпчакских степей, долгой и многотрудной войне с руссами, достижении им берегов Ледовитого океана и строительстве в Стране Мрака Медных ворот против злобного народа Гогов и Магогов. Историки Диодор, Курций Руф, Юстин, Арриан и Плутарх уверяли, что Александр из Средней Азии пошёл не на север, а на юг, в Индию, повоевал там пару лет, потом сплавился по Инду к Индийскому океану и ушёл в Вавилон. Мировая общественность не осознала этот спор как величайшую научную проблему, поскольку целиком и полностью встала на сторону историков. Ну как иначе, ведь историки оперируют научными знаниями, а поэты – эмоциями и переживаниями по поводу и без повода. Но на самом деле, как мы скоро увидим, проблема никуда не делась, более того, её внимательное рассмотрение показало несомненную правоту поэтов в этом затянувшемся споре. А. Македонский был на очень высоких широтах С точки зрения логики и методологии науки, осознание реальности проблемы требует выхода за пределы предметной сферы как той, так и другой дискутирующих сторон и обращение к третьей стороне. В данном случае третейским судьёй может и должна стать география хотя бы потому, что само понятие маршрута есть прежде всего понятие географическое. В исторических источниках (Диодор, Курций Руф, Арриан, Юстин, Плутарх, Страбон) описаны физико-географические, ландшафтные и климатические условия местности на маршруте Александра, которые свидетельствуют о правоте поэтов, а не историков в их затянувшемся споре. Армия Александра побывала на очень высоких широтах, которые никак не соответствую широте Индии. Об этом свидетельствуют наблюдения над длиной тени в полдень от деревьев известной высоты. Так, Диодор сообщает, что дерево высотой 70 локтей отбросило тень на три плефра. При размерности локтя 45 см получаем высоту дерева 31,5 м. При длине плефра 29,6 м имеем длину тени 88.8 м. Тангенс угла солнца над горизонтом в полдень равен 0,354, а сам угол равен 19,5°. Это тригонометрия. Если это измерение проводилось в зимнее солнцестояние, то оно производилось на широте 47°. Если в равноденствие, то на широте 70°. Летом такой результат вообще нигде на Земле не мог быть получен, потому что даже на полюсе в летнее солнцестояние угол солнца над горизонтом составляет 23°. Это небесная механика.

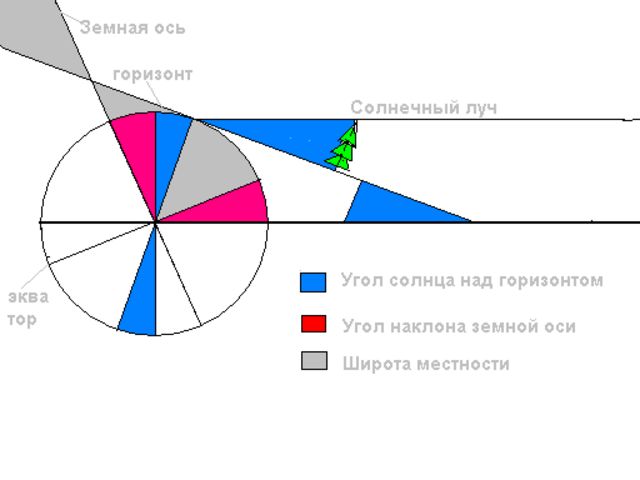

h=90-(?+?)=90-(19,5+23,5)=47°, где h – широта местности, ? - угол солнца над горизонтом в полдень 19,5°, ? – угол наклона земной оси 23,° Ещё одно наблюдение над длиной тени в полдень привёл основоположник науки географии Страбон в 15 томе своей «Географии». Она оказалась равной пяти стадиям, что составляет около 925 м. Такое измерение могло быть произведено лишь на широте 64° и лишь в зимнее солнцестояние, с учётом реальных размеров деревьев на Земле, силы земного притяжения и прочностных свойств древесины. Другой основоположник науки географии Клавдий Птолемей, основываясь на таких же наблюдениях, утверждал, что царские алтари, воздвигнутые армией Александра в ознаменование Восточного похода, были поставлены на широте 57°. Таким образом, наблюдения над длиной тени и следующие из этого выводы показывают, что Александр завершал свой Восточный поход на очень высоких широтах. В этой связи вполне убедительными выглядят другие высокоширотные физико-географические реалии, присутствующие в описаниях античных авторов: - стужа, снег и лёд, от которых страдали и гибли воины Александра на огромной равнине, для пересечения которой требовалось четыре месяца пути, когда они по десять месяцев не видели воды, а один снег; - громадный морской лиман вместо дельты, обнаруженный Александром в устье реки, по которой он сплавлялся к Океану; - полярная игла и неподвижное, застывшее море, поразившие воображение его бойцов; - высокие заснеженные горы с плоскими вершинами, лесами и пашнями на них, на которых накапливалось до 30 тысяч обороняющихся, в которых легко угадываются горы Путорана; - пороги на реке, по которой Александр сплавлялся к Океану и где у него разбились и затонули два военных корабля. Пороги на крупных реках встречаются не так уж часто и в этой связи не может не привлекать внимание могучая река Енисей с её Казачинским порогом. Реконструкция Сибирского маршрута Александра Македонского Поскольку достижение северных широт 47, 57 и 64 градуса армией Александра неоспоримо, необходимо реконструировать маршрут Александра на этих широтах. Эта задача весьма затрудняется тем, что последовательность событий у античных авторов, описывавших поход, безбожно перепутана. Например, Клит Чёрный, собственноручно убитый Александром на пиру в Самарканде, позже трижды участвует в боях на Инде и Гидаспе. Современные историки вовсе не спешат прокомментировать это противоречие, потому что стоит за это взяться, как сразу рассыплется стройная версия индийского маршрута. И таких примеров много. Аналогичная перепутанность отмечается и с реками: Гидасп впадает то в Акесин, то в Инд, то в океан; Акесин впадает то в Гидасп, то в Инд, то в Ганг, то в океан. Доходит до того, что Александр подходит в Инду с востока. Арриан пишет: «Местности за рекой Индом к западу вплоть до реки Кофена заселяют племена…» , и повторяет: «вот кто живёт по ту сторону Инда к западу, вплоть до реки Кофена» [6]. Понятно, что при такой перепутанности маршрут Александра может быть восстановлен лишь фрагментарно. После гибели Дария, Александр направился не на восток в Самарканд, а на север вдоль восточного берега моря. Переход через знойную безводную пустыню был очень тяжёлым. Здесь имела место известная сцена подношения воды Александру. Переправа через Окс (Аму Дарья), который тогда впадал в Каспий по руслу Узбоя, занял шесть дней. Завершился путь вдоль берега Каспия на реке Урал. Греки называли эту реку то Танаисом, то Яксартом и считали её пограничной между Европой и Азией. Здесь Александр взял и разрушил семь городов и построил один. Местное население греки называли скифами, а среднеазиаты устьрушанами, то есть русами, населяющими устье реки. Далее маршрут Александра прослеживается на реке Катуть (Кофен). Арриан и Страбон упоминают проживающий неподалеку народ кафаи (катаи). Некоторые авторы, например Шофман, реку Кофен писали как Копен. В этой связи совершенно неслучайным может показаться существование Копенского чаатаса в Хакасии. На географической карте Татарии И. Гондиуса (1606 г.) страна Чёрный Катай (Cara Kithay id est Nigra Cathaio) показана к Западу от Катуни и Телецкого озера. Это можно перевести как «Кара Китай, что одно и то же Чёрная Катайа». Неподалёку на севере Кемеровской области есть гидронимы, вполне соответствующие Катаю и Китаю: реки Катат, Китат, Золотой Китат. Весьма возможно, наличие Кара Китая близ Телецкого озера послужило причиной того, что средневековые восточные поэты, например Низами Гянджеви, считали, что Александр посещал Китай, с чем историки никак не могут согласиться и правильно делают. Важная точка всего похода, это место, где были воздвигнуты так называемые Александровы алтари. После того, как армия Александра взбунтовалась, и отказалась от дальнейшего углубления в «Индию», Александр приказал воздвигнуть 12 алтарей в 50 локтей высоты. На них были принесены жертвы богам в благодарность за дарованные победы. После этого армия вернулась на реку Акесин, где стоял построенный ранее флот. Александр с «друзьями» стал сплавляться вниз по реке, а армия двумя колоннами сопровождала его по обоим берегам реки. Основоположник науки географии Клавдий Птолемей, систематизировавший накопленные ко II веку географические данные, указал широту местности, на которой были поставлены вышеупомянутые алтари. Она оказалась равной 57 . Далее, Птолемей указывает, что река, на которой воздвигались эти сооружения, называлась Танаис. Птолемей ошибочно посчитал, что этот Танаис соответствует Дону, хотя приведенные им широты как алтарей, так и города Танаис, стоявшего в устье реки, широтам Дона не соответствуют, а свидетельствуют о гораздо более северной их локализации. Можно уверенно предполагать, что речь у Птолемея щла не о Доне, а о реке Томь. Среднеазиаты называли её река Тан (Тана), а греки Танаис. А военный лагерь Александра располагался в устье реки Басандайка, где можно увидеть фрагменты алтарей и гигантские выемки, из которых брался грунт для их строительства. Следующей опознаваемой точкой на маршруте Александра является Казачинский порог на Енисее в устье Ангары. Квинт Курций Руф, Диодор и Юстин писали, что после строительства алтарей Александр вернулся на реку Акесин и по ней поплыл к океану. При этом Курций Руф подчёркивал: «Ганг как бы перехватывает дорогу Акесина к морю; обе реки сливаются, образуя бурное течение, так как Ганг создаёт для впадающей реки очень неудобное устье и воды ее текут, преодолевая препятствия». При этом Гангом греки называли Ангару, а Акесином Енисей. В XVIII веке Г.Ф. Миллер считал Ангару основной рекой, а Енисей её притоком. В пороге разбились и затонули два военных корабля, да и сам Александр едва не лишился жизни. Поскольку пороги на крупных реках явление относительно редкое, будем считать, что привязку этой точки мы сделали правильно. Далее на маршруте Александра были некие весьма характерные горы, греки называли их скалами. Горы имели округлую в плане форму, плоские вершины, размеры в поперечнике до 10-12 км, вогнутые склоны, пологие у подошвы и скальные обрывистые в верхней части. Относительные превышения достигали 1,5 – 2 км. На плоских вершинах были леса, пашни, родники, и накапливалось до 30000 обороняющихся. Несомненно, эти горы не относятся к вершинам альпийского типа, это столовые горы и в них уверенно опознаются горы Путорана. Одна скала называлась Аорн, другая скала Хориена. Показательно, что в горах Путорана есть очень созвучные названия, например, водопад Орон, река Хоронен. Здесь же в окрестностях озера Кета отмечается ареал Гог-Магоговских гидронимов. Согласно поэтической версии похода, именно здесь Александр построил Медные Ворота, заперев горе Йаджуджей и Маджуджей. Ещё одной опознаваемой точкой на маршруте Александра является город Тавала. Согласно Юстина, Александр сплавился к морю по Акесину, прошёл по океану и вошёл в устье Инда. Диодор писал, что город Тавала стоял в устье реки Инд. Незадолго до Александра, в этом же четвёртом веке до н.э. город Тавала посещал Пифей из Массалии и установил, что этот город стоит острове в устье реки на широте Полярного круга. И ныне мы видим в устье Оби остров, а на нём пристань Товопогол. Да и название реки Тобол и города Тобольска вполне родственно городу Тавала. Но если Александр таки был в Сибири, может он оставил здесь и потомство? Таки да! Сибирские жёны и дети Александра Македонского Согласно античным историкам, у Александра было три сына. Первого звали Гераклом, его матерью была Барсина, дочь Артабаза, назначенного Александром сатрапом Бактрии. Геракл родился в 327 году до н.э. и был убит вместе с матерью в 309 году по приказу Александрова диадоха Полиперхонта. Второй сын Александра был рождён знаменитой Роксаной, дочерью Оксиарта, уже после смерти Александра в 323 году. Этот сын был наречён Александром и дожил до 12 лет. В 311 году он вместе с матерью был убит по приказу Кассандра, сына Антипатра. Этот Антипатр был оставлен Александром в Македонии «на хозяйство», и вот как судьба отплатила своему благодетелю. Судьба третьего сына Александра была вполне счастливой, он не был убит в детстве, повзрослел и стал царём. Возможно, потому что был рождён не в цивилизованном античном мире, а в «варварской» Венедии». Поясню, почему я «Индию» называю Венедией. Оттолкнусь от странного высказывания Страбона об «Индии»: «Наиболее достоверным представляется краткий рассказ Эратосфена о земле, которую в его время считали Индией, т.е. когда Александр напал на эту страну». Страбон намекает, что Александр нападал на другую страну, не Индию, ту страну лишь считали Индией. За столетие-полтора до Александра Геродот называл индов, добывавших янтарь на берегах реки Эридан, впадавшей в Северное море, вендами, а Софокл их же называл индами. Именно поэтому я заменил в тексте «индов» на венедов». О рождении третьего сына Александра сообщает Юстин и пишет следующее: Александр направился к Дедальским скалам «и к царству царицы Клеопиды. Она отдалась Александру и получила от него благодаря этому своё царство обратно, добившись путём соблазна того, чего она не смогла достигнуть оружием. Сына, родившегося у неё, она назвала Александром. Он впоследствии овладел Индийским царством. Царица Клеопида с того времени за несоблюдение целомудрия получила от индийцев прозвище царской блудницы». Царица Клеопида царствовала в венедском городе Массага. Желая спасти город и его жителей, она сдала крепость. И действительно, Александр не стал устраивать резню. Массага – столица мосхов, моссохенцев. то есть Клеопида была московской царицей. Судьба её сына от Александра была вполне счастливой, он не был убит в детстве, повзрослел и сам стал царём. Возможно, потому что был рождён не в цивилизованном античном мире, а в «варварской Венедии». Академик Берг считал, что от слова мосхи происходит название Москвы. Таким образом, Массага была столицей тогдашней сибирской Московии. Предыдущие и последующие переселения народов привели к тому, что моссохенцы и город Массага появились и в Малой Азии. Итак, мы убеждаемся в том, что Александр был в Сибири и оставил здесь потомство. Но могли ли, в принципе, русские цари считать себя не только правопреемниками, но и потомками Александра Великого? Александр Марсидонский Если верить Низами Гянджеви, Александр Великий вдвое большую часть своей энергии потратил на войну с Русью, чем на войну с Дарием (если судить по количеству страниц, затраченных на описание той и другой). По мнению литературоведов, поэма Низами «Искендер наме» была лишена вранья, поскольку предназначалась для царственных особ, врать которым было крайне опасно. Предводителя русов, согласно Низами, звали Кинтал. Битва, безрезультатная для обеих сторон, длилась очень долго. «Кто бесстрашен, коль с ним ратоборствует рус?»- вопрошает Низами, оправдывая то, что Александр Великий дрогнул и заскулил, как замёрзший щенок. Мне походы невмочь! Мне постылы они! И в походе на Рус мои кончатся дни! После этого как-то совсем неубедительно выглядит «поэтическая» победа Александра. Не иначе, ему помогли боги, ведь он был сыном не то Зевса, не то Амона. Так или иначе, Александр освободил и одарил всех пленных, могучего Кинтала усадил на почётное место рядом с собой, вдел ему в ухо серьгу и они начали пировать за свою общую победу. Так написал Низами. В «Романе об Александре Македонском» по русской рукописи XV века» русский князь носит имя Кандавкус, а его мать - Клеопила Кандакия, царица Марсидонская. Имя Клеопилы почти абсолютно совпадает с именем Клеопиды, правившей в городе Массага. Клеопила имела прелюбопытную встречу с Александром. Сразу оговорюсь, что «интимом» этот роман не завершился, благодаря целомудренности нашей литературы. Вот этот текст: «И пошёл Александр войной на Марсидонскую страну; женщины же марсидонские, услышав об этом, обрадовались». Александр, чтобы разгадать эту тайну, отправился в ту страну на разведку под видом посла Антиоха. Клеопила Кандакия его, тем не менее, распознала и «взяв Александра за руку, повела его в царские палаты, показала ему многочисленные сокровища царские и бесчисленное множество жемчуга и камней драгоценных, и множество золота. И повела его в спальню свою...и прильнув к нему, обняла его, и стала целовать нежно...». Так что мальчик, вполне возможно, всё-таки был. И звали его Александр Марсидонский. И его потомков надо искать на Руси, а не в Индии, потому что Массага, где царствовала историческая Клеопида, была столицей моссохенского царства, где жили мосохи (мосхи, московиты, москали). Напоминанием об этом царстве в тех краях до сих пор служит река Мессояха. Таким образом, анализ источников показывает, что и античные историки (Помпей Трог, «Всемирная история») и средневековые поэты и литераторы ( Низами, «Искендер-наме», «Александрия») в голос утверждают, что потомок Александра Великого именем Александр был рождён от русской московской царицы и, следовательно, русские монархи имели полное право именоваться не только правопреемниками, но и потомками Александра Македонского. Далее начинается мистика, материалистам далее читать не рекомендуется. В мае 2009 года на одной научной конференции я встретился с Леонидом Марсадоловым, доктором культурологи из Эрмитажа. До этой встречи мы не были знакомы и не знали друг друга в лицо. Правда, мы знали друг друга понаслышке. Леонид Сергеевич вошёл в зал и сел за мой стол. Правда, меня в это время за столом не было, я спрашивал академика Мартынова, не знает ли он Марсадолова. «Да вот же он, - говорит, - сел за Ваш стол». Я приветствовал Леонида Сергеевича как потомка Александра Македонского и подарил ему полученную из типографии буквально вчера мою книгу «Сибирский поход Александра Македонского», второе издание. Будучи человеком деликатным Марсадолов виду не подал, но книгу начал читать сразу же и не отрывался от неё три дня. Я, конечно, не удержался, и спросил: «Ну как?» Леонид Сергеевич сказал: «Я по-прежнему не разделяю Вашу точку зрения. Но признаю: проблема есть!». Вот и я говорю, с этим Александром сплошные проблемы. Хорошо бы, конечно бы, если бы Главное разведывательное управление Генштаба Российской армии, вместо того, чтобы красть у русских учёных их открытия, направило бы всю мощь своих замечательных разведчиков на поиски саркофага Александра Великого и они бы нашли бы и отщипнули бы от забальзамированного тела Александра малюсенький кусочек для проведения генетического анализа, а потом бы где-нибудь незаметно взяли бы у Леонида Сергеевича Марсадолова полстакана крови на генетический анализ, а потом бы сравнили бы эти два анализа и убедились бы в их тождестве… При чём здесь монголы? Вспомним, ведь и монгольские князья трижды божились своим происхождением от Александра Великого. Как такое возможно? Александр был европеоидом, а монголы – монголоиды, совершенно разные человеческие расы. Ответ, может статься, состоит в том, что нынешние монголы совсем не те, что были во времена Чингисхана. Судите сами, Чингисхан, по описанию Рашид ад- Дина, имел высокий рост, рыжие чуб и бороду, румянец во всю щеку, а главное – синеокий. Юлиан Семёнов сказал бы про такого: «Истинный Ариец! К тому же характер нордический». Монголы эпохи Александра – это сплошная загадка. Сам он относился к роду киян, что означает «синеокие». И в роду у него все были рыжеватые и чубатые. Когда у него родился чернявенький внук, Чингисхан был удивлён и возмущён. Получается, монголы времён Чингисхана были европеоидами, и, значит, в этом плане вполне могли быть потомками европеоида Александра. Таким образом, анализ источников показывает, что и античные историки (Помпей Трог, «Всемирная история») и средневековые поэты и литераторы ( Низами, «Искендер-наме», «Александрия») в голос утверждают, что потомок Александра Великого именем Александр был рождён от русской московской царицы и, следовательно, русские монархи имели полное право именоваться не только правопреемниками, но и потомками Александра Македонского. Далее начинается мистика, материалистам далее читать не рекомендуется. В мае 2009 года на одной научной конференции я встретился с Леонидом Марсадоловым, доктором культурологи из Эрмитажа. До этой встречи мы не были знакомы и не знали друг друга в лицо. Правда, мы знали друг друга понаслышке. Леонид Сергеевич вошёл в зал и сел за мой стол. Правда, меня в это время за столом не было, я спрашивал академика Мартынова, не знает ли он Марсадолова. «Да вот же он, - говорит, - сел за Ваш стол». Я приветствовал Леонида Сергеевича как потомка Александра Македонского и подарил ему полученную из типографии буквально вчера мою книгу «Сибирский поход Александра Македонского», второе издание. Будучи человеком деликатным Марсадолов виду не подал, но книгу начал читать сразу же и не отрывался от неё три дня. Я, конечно, не удержался, и спросил: «Ну как?» Леонид Сергеевич сказал: «Я по-прежнему не разделяю Вашу точку зрения. Но признаю: проблема есть!». Вот и я говорю, с этим Александром сплошные проблемы. Хорошо бы, конечно бы, если бы Главное разведывательное управление Генштаба Российской армии, вместо того, чтобы красть у русских учёных их открытия, направило бы всю мощь своих замечательных разведчиков на поиски саркофага Александра Великого и они бы нашли бы и отщипнули бы от забальзамированного тела Александра малюсенький кусочек для проведения генетического анализа, а потом бы где-нибудь незаметно взяли бы у Леонида Сергеевича Марсадолова полстакана крови на генетический анализ, а потом бы сравнили бы эти два анализа и убедились бы в их тождестве… При чём здесь монголы? Вспомним, ведь и монгольские князья трижды божились своим происхождением от Александра Великого. Как такое возможно? Александр был европеоидом, а монголы – монголоиды, совершенно разные человеческие расы. Ответ, может статься, состоит в том, что нынешние монголы совсем не те, что были во времена Чингисхана. Судите сами, Чингисхан, по описанию Рашид ад- Дина, имел высокий рост, рыжие чуб и бороду, румянец во всю щеку, а главное – синеокий. Юлиан Семёнов сказал бы про такого: «Истинный Ариец! К тому же характер нордический». Монголы эпохи Александра – это сплошная загадка. Сам он относился к роду киян, что означает «синеокие». И в роду у него все были рыжеватые и чубатые. Когда у него родился чернявенький внук, Чингисхан был удивлён и возмущён. Получается, монголы времён Чингисхана были европеоидами, и, значит, в этом плане вполне могли быть потомками европеоида Александра. Чингисхановы монголы не были степняками. Своих ханов они хоронили в горах Алтая. «Всех великих государей, потомков Чингис-хана, - писал Марко Поло, - знайте, хоронят в большорй горе Алтай; и где бы ни помер великий государь татар, хотя бы за сто дней пути от той горы, его привозят туда хоронить». Отсюда видно, что самым сященным местом для монголов были затаёженные алтайские горы, а не степи. Кроме того, у монголов была высокая культура кораблестроения, что немыслимо для степняков. Они строили плотины, прокладывали каналы, суда через плотины перебрасывали с помощью лебёдочных подъёмников. А вдоль дорог сами ханы сажали деревья. Они не были кочевниками. По описанию Марко Поло, зиму (декабрь, январь и февраль) монгольские государи жили во дворце, который и присниться не мог западным королям. Дворец окружён каменной стеной, её периметр 4 мили, по углам встроены 4 дворца и посередине стен ещё четыре. В них хранится сбруя великого хана, луки, колчаны, седла, конские узды, тетивы, все, что нужно для войны, в каждом дворце что-то одно. Внутри дворца ещё одна стена и в ней также восемь дворцов. Между первой и второй стеной луга и прекрасные деревья, которые, когда надо, привозят на слонах. Посередине всего сооружения стоит превысокий дворец великого хана. Стены в больших и малых покоях покрыты золотом и серебром. Зала такая просторная, что вмещает более шести тысяч гостей. На лето монгольские ханы переселялись на природу, как москвичи на дачи. Закат цивилизации, чё ли ча? Признаюсь, я, слабый человек, страшно завидую Казанину. Полвека назад Русское географическое общество внимательно выслушало его и опубликовало доклад, даже не поверив в то, что Александр действительно был в Сибири. В 2010 году мой доклад, представленный XIV-му съезду РГО и содержащий убедительные доказательства пребывания Македонского в Сибири, не был допущен к очному участию в работе съезда. Правда, доклад прошёл экспертную проверку и мне обещали, что он будет опубликован в материалах съезда в электронном виде, обещали даже выслать диск. Меня это совсем не радует, как не обрадовало бы Казанина обещание со стороны РГО распечатать его доклад на пишущей машинке и выслать автору один экземпляр. Но что за катастрофическое изменение произошло в РГО за полвека? И может быть, эта катастрофа произошла не только в РГО, а вообще в науке? Признаки того, что наука ныне вовсе не нацелена на поиски нового знания и истины в проблемных вопросах, мне кажется, очевидны. Учёные ныне, вместо того, чтобы искать истину, судорожно ищут баблосы. Но учёные не одиноки: врачи, вместо того, чтобы охранять здоровье народонаселения, лечат болезни за баблосы, и чем больше болезней, тем больше баблосов. Учителей наши нынешние власти заставляют «сеять разумное, доброе, вечное» также за баблосы. Боюсь, это признаки «заката цивилизации». Жить всё-таки надо по правде, а не по баблосам. Вернёмся, однако, к Казанину. Источник: Предаставлено автором

|