| |||

| |||

Проекты Московского метрополитена начала XX века Статья кандидата технических наук В.Пикуля "Метро с центральным вокзалом" из журнала "Метрострой" №8 за 1986 год:

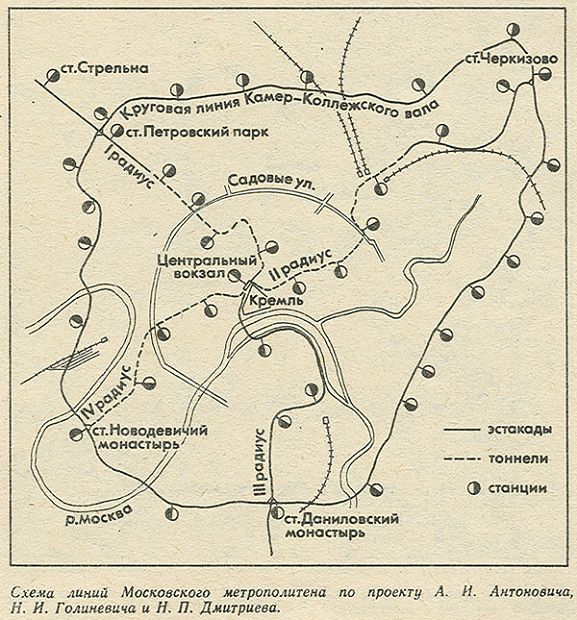

Всякое свидетельство из истории развития инженерной мысли драгоценно для потомства. Предлагаемая публикация относит читателя к истокам отечественного метростроения. Первые, весьма толковые, но не нашедшие в своё время признания в среде царской бюрократии, проекты российских метрополитенов, с которыми выступили прогрессивные русские инженеры ещё в начале текущего века, были развеяны по дальним архивным углам. Это стало причиной отсутствия в нашей литературе полных и достоверных обобщений и корнях и стадиях развития метростроения в стране. Над воссозданием исторических фактов, опираясь на материалы собственного богатого опыта, длительное время работает автор статьи ветеран Метростроя, кандидат технических наук В.С.Пикуль. Многое он почерпнул в общении со старейшими специалистами, особенно с профессором В.Н.Николаи, руководившим проектированием действующих ныне первоочередных линий Московского метрополитена и завещавшим своему ученику уникальные собрания личной библиотеки. Чтобы устранить приметы ветхости и чёчте представить сущность первых проектов, автор был вынужден реставрировать и несколько упростить отдельные чертежи и схемы. В первых проектах для Петербурга и Москвы вынашивалась идея создания особых центральных вокзалов, в которых совмещались бы линии метрополитена и наступающих на город магистральных железных дорог. Железнодорожная лихорадка, охватившая многие страны вскоре после успешного состязания паровозов на первой железной дороге между Ливерпулем и Манчестером, пришла и в Россию. На стыке XIX и XX столетий к Москве со всех сторон устремились дороги из удалённых уголков нашей страны и все существующие и поныне 9 вокзалов остались невдалеке от Садового кольца. В самом городе средством транспортировки грузов и пассажиров были извозчики. Перевозкой только транзитных грузов, годовой объём которых составлял около миллиарда пудов, занимались 20000 ломовых извозчиков. Возникшая в 1872 г. конная железная дорога, достигшая к 1900 г. протяжённости в 100 км, не помогла разрешить острый кризис внутригородских перевозок. Стало очевидным, что действенным способом развязки московского узла может стать только постройка Окружной железной дороги. Наиболее интересные проекты были предложены в 1897 г. Один из них, составленный обществом Рязано-Уральской железной дороги, содержал двухпутную кольцевую линию в пределах площади города с диаметральным трёхпутным тоннелем между Трубной площадью и Ильинкой (ныне ул. Куйбышева), а второй, принадлежавший инженеру путей сообщения А.И.Антоновичу, предусматривал расширенное кольцо протяжённостью около 60 км, окружавшее Москву по отдалённым тогда пунктам: Петровско-Разумовское, Останкино, Черкизово и др. Антонович направил от этого кольца к центру города 5 линий, одна из которых, идущая от Останкина, забегала на Красную площадь к Нижним торговым рядам. При помощи вводных линий мыслилось обслужить 756 промышленных предприятий, разбросанных тогда по Москве (а пассажирские перевозки по-прежнему оставались уделом конки и извозчиков). Ввиду выявившегося большого значения Окружной дороги правительство вынесло решение о незамедлительной её постройке и в 1898 г. поручило эту работу инженеру путей сообщения П.И.Решевскому. После необходимых изысканий с 1902 г. началось её интенсивное строительство. Протяжённость и очертание дороги оказались близкими к замыслу Антоновича. Как только уточнился контур опоясывающей Москву дороги, в 1902 г. появилось сразу два проекта связанных с ней железных дорог - метрополитена. Предложения метрополитена с наиболее прогрессивной системой электрической тяги поездов также не были неожиданностью. Инициатором одного из упомятнутых проектов оказался тот же А.И.Антонович, составивший совместно с двумя другими инженерами путей сообщения - Н.И.Голиневичем и Н.П.Дмитриевым новую схему внеуличных городских железных дорог большой скорости. Приняв строящуюуся Окружную дорогу как уже существующую, авторы ввели дополнительное волнистое кольцо непосредственно для метрополитена по линии давно уже срытого Камер-Коллежского вала, от которого остались только названия некоторых таможенных застав.

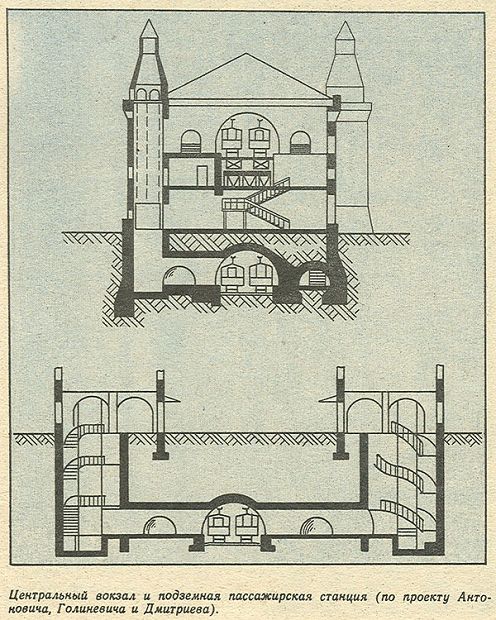

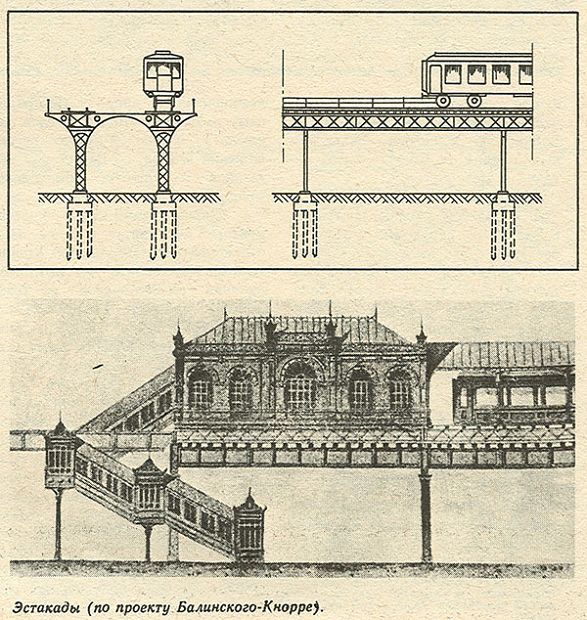

Круговая линия располагалась между Окружной дорогой и кольцом Садовых улиц. Эта линия дополнялась четырьмя радиусами, начинавшимися в Центральном вокзале, специально сооружаемом в Александровском саду у Кремлёвской стены. I (Тверской) радиус от Центрального вокзала, минуя Театральную площадь (ныне пл. Свердлова), следовал по Петровке, затем отклонялся к Страстному бульвару, откуда по Тверской (ул. Горького) соединялся с круговой линией Камер-Коллежского вала у Петровского парка. II (Покровский) радиус начинался от Центрального вокзала, поворачивал за Историческим музеем на Красную площадь, откуда по Ильинке, Покровке (ул. Чернышевского), Земляному валу и Садовой (ул. Чкалова), по Каланчёвской (Комсомольской) площади, мимо Сокольников и Преображенской площади следовал до соединения с круговой линией у Черкизова. III (Замоскворецкий) радиус от Центрального вокзала пересекал р. Москву и Водоотводный канал, поворачивал на Озерковскую набережную, откуда по Садовой и Серпуховской улицам доходил до соединения с круговой линией у Даниловского монастыря. IV (Арбатский) радиус от Центрального вокзала направлялся на Арбатскую площадь и улицу Арбат, откуда по Плющихе и нынешней Пироговской улице следовал до соединения с круговой линией у Новодевичьего монастыря. Вся внеуличная сеть была запроектирована двухпутной, а соединения двухсторонними, чтобы следование поездов с круговой линии на радиальные и обратно происходило без препятствий. В зависимости от загрузки круговой линии предлагались различные режимы организации движения. Основным рекомендовалось движение "по восьмёркам", для чего противоположные радиусы объединялись в два диаметра: Горьковско-Замоскворецкий и Арбатско-Покровский (безошибочный прогноз рационального направления первых действующих линий Московского метрополитена). Поезда в этом случае имели сквозное движение через Центральный вокзал, превращавшийся таким образом в центральную промежуточную станцию. Следование поездов метрополитена к Окружной железной дороге (и при необходимости по ней) предполагалось по удлинениям трёх радиусов, за исключением IV, который у станции "Новодевичий монастырь" совпадал с контуром этой дороги. За исключением периферийных удлинений и коротких участков круговой линии, где имеются высокие земляные насыпи, рельсовые пути проходили либо на эстакадах, либо в тоннелях. Круговая линия протяжённостью 36 км включала 8.6 км насыпей, 26.7 км эстакад и 0.5 км тоннелей. Все радиальные линии содержали 14.2 км эстакад и 16.6 км тоннелей, причём Арбатский радиус на всём протяжении трассировался под землёй. Достаточная полнота и высокий технический уровень разработок подтверждались расчётно-пояснительной запиской, продробными профилями трасс, конструктивными эскизами однопролётного арочного моста через р. Москву, пассажирской и товарной станции и Центрального вокзала. Архитектурное оформление вокзала под модный в то время "русский стиль" гармонировало с башенками соседних зданий Исторического музея, Городской думы и стен Кремля. Трёхэтажный корпус вокзала был рассчитан на приём трёхвагонных составов на повышенном (с эстакадой) и пониженном (из тоннелей) уровнях.

Антонович, Голиневич и Дмитриев не сумели заинтересовать городские власти перечислением ожидаемых выгод и ограничились выпуском брошюры, в которой подсчитывались лишь ожидаемые поездки и общая стоимость строительных работ в 96 млн рублей. Интересное пионерское исследование авторов, особенно с методических позиций проектирования метрополитена в сложной планировке Москвы, не получило известности. Совсем иной резонанс был у авторов другого проекта - гражданских инженеров П.И.Балинского и Е.К.Кнорре. Благодаря исключительной энергии, организационным и несомненно дипломатическим способностям Балинский добился масштабного исполнения проекта и широкого обсуждения его во влиятельных кругах.

7 (20) августа 1902 г. Большой белый зал Московской городской думы был переполнен. Помимо степенных гласных, здесь можно было увидеть представителей именитого купечества, дворянства, крупнейших инженеров и финансистов. Они собрались, чтобы послушать доклад Балинского о постройке в Москве сети внеуличных железных дорог - "метрополитэна". Среди приглашённых был известный инженер с 27-летним стажем, главный строитель окружной дороги П.И.решевский. Прибыл он не один, а со своим сотрудником, 23-летним строителем мостов В.Л.Николаи. Они уже были заражены "бациллой" метростроения. Решевский, руководивший ранее постройкой соединительной ветви между имперскими и Финляндской железными дорогами разрабатывал с участием Николаи внеуличный эстакадный вариант по набережной Обводного канала и Лиговской улице в Петербурге. Ещё дипломником за отличную учёбу В.Л.Николаи был командирован в Париж на завершение и открытие первой линии метрополитена к Всемирной выставке 1900 г. Не менее яркое впечатление оставило у него посещение Московской городской думы. Вдоль стен огромного зала, на столах и мольбертах были развешаны и разложены карты, схемы и таблицы, выполненные чёрной и красной тушью длинные полотна планов и профилей трассы, раскрашенные чертежи конструкций тоннелей, эстакад, грандиозного Центрального вокзала. Всё это дополнялось прекрасно исполненными картинами художника Н.Н.Карамзина с видами будущей Москвы, пронизанной транспортными электрическими артериями. Большое внимание было уделено технико-экономическим обоснованиям проекта. Предчувствуя возможные последствия издавна существовавшего недоверия к российским "иванам" (между прочем, инициаторы Московского метро были "ивановичами": Антонович Александр Иванович; Решевский и Балинский - Петры Ивановичи), Балинский предлагал организовать строительство метрополитена либо внутренними силами самой Думы, либо за счёт иностранных концессий (из 13 акционерных обществ по экспуатации электрического трамвая в те годы только три были русскими). Обращаясь к председательствовавшему - его сиятельству городскому голове князю В.М.голицыну, Балинский начал свою более чем трёхчасовую речь патетическими словами: "Как воин, выступающий в первых рядах сражающегося войства, знающий, что его ожидает почти верная смерть, он подставляет свою грудь под выстрел, ибо отлично понимает, что своей жизнью отстаивает высшие принципы..." В какой-то степени эти слова оказались пророческими. Но обратимся к технической сущности проекта Балинского-Кнорре.

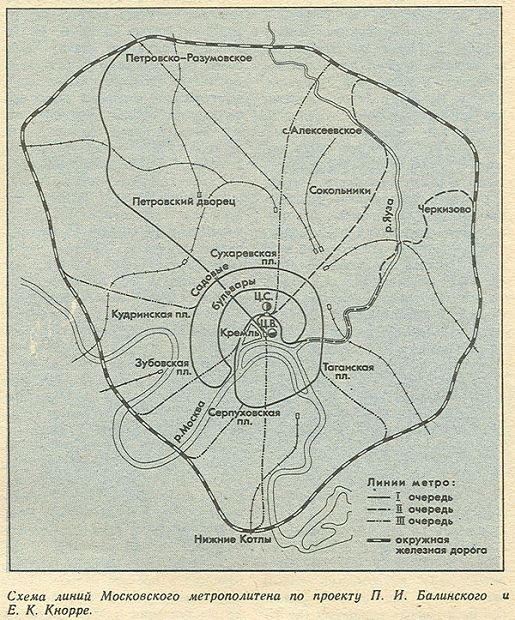

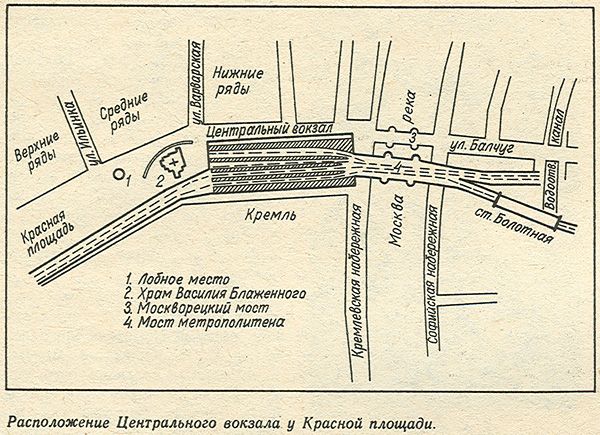

В пределах Окружной железной дороги и с непосредственным выходом на неё на территории Москвы была запроектирована развитая сеть линий метрополитена общей протяжённостью 98 вёрст 270 сажен (105 км). В сердцевине города, у Красно площади предусматривался огромный трёхэтажный Центральный вокзал. Ревностным приверженцем и автором идеи объединения систем городских и внегородских магистральных железных дорог в едином пункте, гарантировавшем удобную пересадку на любые направления, был именно инженер П.И.Балинский. Свою идею он впервые оформил в проекте метрополитена для Петербурга за несколько лет до выступления в Московского городской думе. Отстаивая приоритет, он отмечал, что хотя мысль о постройке круговых и внутригородских железных дорог зародилась на Западе во второй половине XIX столетия, она не приобрела какой-либо самостоятельной научно-практической формы, могущей служить эталоном для последующего проектирования дорог массового передвижения. "Мне первому, - писал он, - удалось подвести итоги этого разрозненного принципа, классифицировать все добытые до сих пор научные, статистические и практические данные и создать таким образом совершенно новый и самостоятельный принцип наивыгоднейшего массового передвижения в городе... Центральный вокзал будет представлять собою единственное в своё роде сооружение, так как ничего подобного ещё до сих пор нигде не существоавало и не существует". Принципиальная схема московской сети была разбита на несколько очередей строительства. I очередь состояла из 14-километрового радиуса, направленного от Центрального вокзала через Красную площадь вдоль Тверской, мимо Петровского дворца (теперь Военно-воздушная академия им. Н.Е.Жуковского) к дачной местности Петровско-Разумовское у Окружной дороги, и двух линий по Садовым и Бульварным улицам, образующих контур своеобразного замкнутого кренделя протяжённостью почти 30 км. Суммарная длина линий первой очереди достигала 50 км. Радиальное направление включало 5.8 км подземных участков (2.5 км тоннелей и 3.3 км закрытых траншей) и 11 км эстакад; удлинение к Окружной дороге намечалось в насыпях и выемках. II очередь состояла из двух радиусов, трассированных в северо-восточном направлении. Один из них, с четырёхкилометровым удлинением от бывшего села Алексеевское до Окружной дороги, проходил от центра по Театральной и Лубянской площадям, Мясницкой (Кировской) улице, Каланчёвской (Комсомольской) площади, мимо Сокольников, имел протяжённость 17.2 км, из которых 5 км приходилось на тоннели и 7 - на эстаады. Особый интерес представлял собой второй радиус II очереди, так называемая линия Яузы. Она явилась отражением как всемирно известной подвесной монорельсовой дороги над рекой Вуппер в ФРГ, пущенной в 1901 г., так и работ энтузиаста монорельсовых дорог в России - И.В.Романова. Этот инженер создал и испытал свою систему на опытном участке в Гатчине ещё в 1899 г., а модель его электроподвесной дороги демонстрировалась на Всемирной парижской выставке в 1900 г. Линия Яузы протяжённостью от центра до Черкизова в 14 км имена эстакадный путь длиной 11.7 км, из которого 7.5 км приходилось на перекрытие реки. Общая протяжённость трасс II очереди превысила 31 км. Линии III очереди представляли собой собой радиальные удлинения к Окружной дороге с площадей Садового кольца: Зубовской (3.1 км), Кудринской (пл. Восстания, 4.8 км) и Калужской (Октябрьской, 3.3 км), проложенные в основном по земляному полотну. В общей сложности на всех трёх очередях намечалось 67 км эстакад и 16 км тоннелей. В проекте, кроме Центрального тупикового вокзала, дополнительно предусматривалась Центральная станция на Театральной площади. В другом варианте рассматривалось присоединение Тверской линии I очереди к южному удлинению до Нижних Котлов, в результате чего образовывался сквозной Замоскворецко-Тверской диаметр и Центральный вокзал также становился как бы второй центральной станцией.

О грандиозности Центрального вокзала можно судить хотя бы по его сметной стоимости, которая почти вдвое первышала стоимость всех 74 надземных и подземных промежуточных станций. Образное впечатление от облика этого вокзала можно получить из картин Карамзина. Одна из них, воспроизведённая на первой полосе обложки данного номера "Метростроя", хранится в Музее истории и реконструкции г. Москвы*. На картине запечатлён двухъярусный мост метрополитена, идущий от Центрального вокзала в Замоскворечье через р. Москву. С верхнего яруса трёхвагонные поезда с электровозами следуют на эстакады, а с нижнего - в тоннели. Архитектурное оформление Центрального вокзала гармонирует с кремлёвскими стенами и силуэтами храмов. Авторы остановились на решётчатой системе эстакад, чтобы придать сооружению лёгкий, ажурный вид. Для усиления несущей способности под фундаментами предусматривались забивные сваи.

Надземные и подземные станции имеют боковые платформы, поскольку примыкающие к ним эстакады и перегонные тоннели двухпутные. Подземные сооружения должны были выполняться из монолитного бетона при мелком заложении. Чтобы уменьшить объём и стоимость земляных работ, перекрытие станций, возводимых в котлованах, планировалось плоским. Это, однако, не могло дать ощутимой экономии, поскольку общая стоимость сооружения всей сети (с учётом дополнительных расходов на постройку 100 км трамвайных линий, отчуждение недвижимых имущества и выкуп конок) был назначена в 155 млн рублей. Такой суммой Городская дума не распологала. Дума решила бойкотировать проект. На заседании один за другим выступали подготовленные маститые ораторы, газеты как по команде запестрели фельетонами, им помогало императорское Археологическое общество и духовенство. Но технически грамотных оппонентов не было. Необходимость метрополитена оставалась реальностью. Подготовить решение поручили Городской управе. Оно звучало так: "Возбудить в установленном порядке ходатайство о том, чтобы представленный инженерами Е.К.Кнорре и П.И.Балинским проект устройства в г. Москве внеуличных дорог большой скорости был отвергнут высшим правительством." И проект в 1903 г. был отвергнут. Так же, как в 1901 г. был отвергнут самый первый в России проект метрополитена, разработанный Балинским для Петербурга**. Приходится удивляться необыкновенной выдержке П.И.Балинского, нашедшего силы для выступления в Москве после неудачи в Петербурге. Как показало время, специалисты Городской управы поступили с Балинским вероломно. Ровно через 10 лет они выпустили "Основные положения сооружения в гор. Москве внеуличных дорог большой скорости" и выдвинули свой проект московского метрополитена, выполненный в той же манере. В том же 1913 г. появился проект группы авторов (с участием американского инженера Г.Д.Хофа), свидетельствующий о том, что идея Балинского с Центральным вокзалом не заглохла. Предлагалось вести радиальные железнодорожные линии к Центральному вокзалу, который "будет заключать в себе не только пассажирский вокзал, но и целый ряд магазинов и других помещений, предполагаемых к сдаче в наём под банки, правления обществ, конторы, гостиницы и т.п." Под это громадное трёхэтажное здание намечалось "занять два квартала, начиная от Лубянской до Театральной площади, снести все существующие здесь здания", а "недалеко от Центрального пассажирского вокзала проектируется на месте нынешнего Охотного ряда Центральная станция для скоропортящихся грузов..." и "огромный холодильный склад ёмкостью в 10000000 куб. футов". "Обе станции, как пассажирская, так и товарная, соединены подземной железной дорогой с существующими железнодорожными путями." Не берёмся судить, насколько приемлема идея центральных вокзалов или станций для таких крупнейших городов, как Москва или ленинград в наше время, и сколько их потребовалось бы на столь развитых территориях. Но по-видимому в наши дни идея центральных вокзалов корреспондируется с поисками рациональных комплексов пересадочных и совмещённых станций, метроузлов и метрополицентров. Что касается описанных здесь первых проектов метрополитенов в Москве, неоспорима их особая значимость не только как памятников высокой русской культуры, но и как источников появления в нашей страны первоклассных сооружений этого типа. Первые проекты Балинского вызвали повышенный интерес к неизвестному ранее в России виду скоростного внеуличного транспорта. В них впервые обращено внимание на методику проектирования сети метрополитена в конкретных условиях крупнейших городов, выявлены принципиальные особенности и сложности решения проблемы. * В Музее хранится и второй оригинал из пяти известных пока картин художника, иллюстрирующих проект Балинского-Кноре: Карсная площадь с эстакадой метро и Центральным вокзалом за храмом Василия Блаженного. ** В отличие от московских проектов он содержал только надземные линии на эстакадах и насыпях, концентрировавшиеся в Центральном вокзале на месте бывшей Обуховской городской больницы. Сеть из нескольких объединённых в систему кольцевых и линейно-протяжённых линий достигала длины 102 км (95.5 вёрст).

|