| |||

| |||

История последнего советского паровоза П36

К началу 1940-х основу пассажирского локомотивного парка советских железных дорог составляли паровозы серии Су (более 2 тыс. локомотивов). Эти паровозы были спроектированы в середине 1920-х и пользовались репутацией надежного и экономичного локомотива. Нагрузка от их движущих осей на рельсы была в пределах 18 тс, что позволяло их эксплуатировать на всех железных дорогах Советского Союза. Однако малые мощность (около 1500 л.с.) и сцепной вес (54—55 т) этих паровозов не позволяли существенно увеличить вес пассажирских поездов. В 1946 году Всесоюзный научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) установил основные параметры для пассажирского паровоза. Исходя из двух установленных в то время номинальных значений нагрузок от движущих колёсных пар на рельсы (18 и 22,5 тс), и 4-х градаций мощности (3000, 2500, 2000 и 1500 л.с.) были разработаны эскизные проекты пассажирских паровозов: 3000 л.с. (эквивалентен паровозу УУ) — типы 2-4-2 и 2-3-2 с осевой нагрузкой 22,5 тс; 2500 л.с. (эквивалентен паровозу ИС) — типы 2-4-2 и 1-4-2 с осевой нагрузкой 18 тс; 2000 л.с. (эквивалентен паровозу Л) — типы 1-4-1 и 2-3-2 с осевой нагрузкой 18 тс; 1500 л.с. (эквивалентен паровозу Су) — типы 2-3-1 и 1-3-2 с осевой нагрузкой 18 тс.

В результате анализов различных вариантов паровозов, ученые ВНИИЖТа пришли к выводу, что полностью удовлетворять всем эксплуатационным свойствам смогут паровозы типа 2-4-2 с осевой нагрузкой 22,5 тс (мощность 3000 л.с.) и 18 тс (мощность 2500 л.с.). Так как наиболее нужным в то время был паровоз с осевой нагрузкой не выше 18 тс, то в 1947 году Коломенскому заводу был передан заказ на постройку пассажирского паровоза типа 2-4-2. На заводе проектирование нового паровоза велось под руководством главного конструктора Л.С.Лебедянского. В марте 1950 года было закончено изготовление первого опытного паровоза типа 2-4-2, которому присвоили заводское наименование П36-0001.

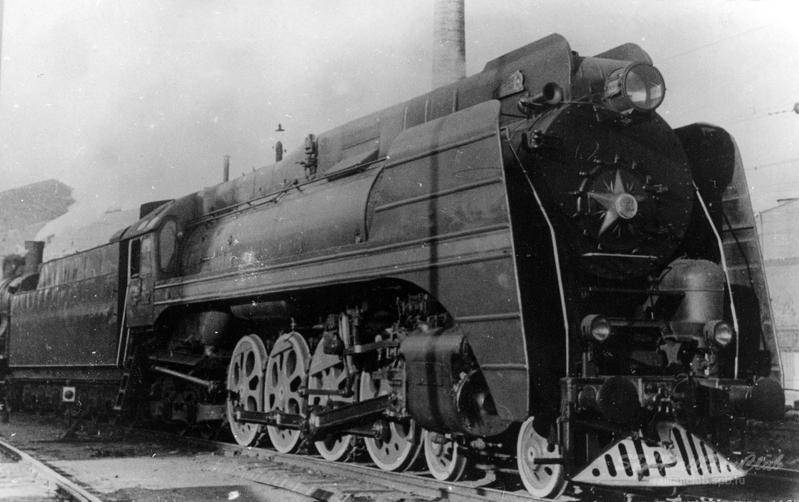

На нём были реализованы все достижения в области советского паровозостроения: цельносварной котёл, механический углеподатчик, воздушный привод реверса, брусковая рама, водоподогреватель; все буксы локомотива и тендера были оснащены роликовыми подшипниками. Его сцепной вес составлял 75 т, а общая масса в рабочем состоянии — 135 т. Паровоз П36 (тип 2-4-2) получил прозвище Генерал за характерные цветные полосы («лампасы») по бокам. По мощности он был эквивалентен паровозу серии ИС, но имел нагрузку от осей на рельсы не более 18 тс, благодаря чему мог эксплуатироваться на подавляющем большинстве советских железных дорог, заменив паровозы серии Су и заметно повысив вес пассажирских поездов. Технические характеристики Осевая формула 2-4-2 Годы постройки 1950, 1953-1956 Всего построено 251 Ширина колеи 1524 мм Длина локомотива 16 661 мм Рабочая масса паровоза 135 т (№ 1), 133,2 т Масса порожнего паровоза 120,4 т Сцепная масса 75 т (№ 1), 72,4 т Нагрузка от движущих осей на рельсы 18,1 тс Конструкционная скорость 125 км/ч Мощность 2 800 — 3 077 л.с. Сила тяги до 17,9 т Диаметр движущих колес 1 850 мм Диаметр бегунковых колес 900 мм Диаметр поддерживающих колес 1 050 мм Давление пара в котле 15 кгс/см² Испаряющая поверхность нагрева котла 243,2 м² Тип паропепрегревателя двухоборотный Поверхность нагрева пароперегревателя 131,7 м² (№ 1), 132,1 м² Площадь колосниковой решетки 6,75 м² Диаметр цилиндров 575 мм Ход поршня 800 мм Длина тендера 12 783 мм (№ 1), 13 255 мм Масса порожнего тендера 46,9 т (№ 1), 54,85 т Объём баков для воды 50 м³ (№ 1), 45,6 м³ Запас топлива 24 т (№ 1), 23,5 т В том же году паровоз был отправлен на Октябрьскую железную дорогу в локомотивное депо Москва-Октябрьская. Там он прошел испытания, которые подтвердили хорошие тягово-теплотехнические качества нового паровоза. При форсировке котла локомотив развивал мощность 2500—2600 л.с. При скорости 86,4 км/ч была достигнута максимальная мощность - 3077 л.с., а максимально реализованный коэффициент полезного действия оказался равен 9,22 % - самый высокий среди всех советских пассажирских паровозов (всего на 0,05 % ниже, чем у грузового паровоза серии ЛВ). У паровоза серии ИС КПД был равен 7,45 %, а у скоростного (2-3-2К)- 8,23 %). При работе с поездами на участке Москва - Бологое паровоз П36 на единицу работы потреблял топлива на 2 % меньше, чем паровозы Су, а при работе на участке Москва - Скуратово (Московско-Курская железная дорога) расход топлива у паровоза П36 был на 19-22 % меньше, чем у паровозов ИС. Так как результаты испытаний первого паровоза оказались положительными, Коломенскому заводу был выдан заказ на изготовление опытной партии подобных паровозов. В 1953 году завод выпустил паровозы № 0002-0005, а в 1954 - № 0006. В отличие от первого паровоза на них были установлены скользящая (вместо гибкой) передняя опора топки, усиленные буксы движущих колёсных пар, саморегулирующиеся буксовые клинья. С целью снижения веса локомотива на паровозах № 0002-0006 было установлено конусное устройство (вместо вентилятора, как на № 0001), упрощена декоративная обшивка и снято тормозное оборудование с бегунковой тележки. Однако общая масса изменилась незначительно, так как при этом были усилены ряд элементов экипажной части (особенно рамы тележек) и движущего механизма. Эти паровозы были отправлены для испытаний на различные дороги: № 0003 и 0004 на Московско-Курскую, № 0002 и 0005 на Красноярскую, № 0006 на экспериментальное кольцо ВНИИЖТа.

Внеся очередные небольшие изменения в конструкцию, Коломенский завод в 1954 году выпустил установочную партию паровозов (№ 0007-0036). Эти паровозы были отправлены на Московско-Рязанскую и Октябрьскую дороги. Благодаря конструкционным изменениям сцепной вес был снижен до 72,4 т, а общая масса до 133,2 т, поэтому в конце того же года паровоз П36 принят к серийному производству. В 1955 году Коломенский завод построил 125 (№ 0037-0161) таких локомотивов, а в 1956 году - 90 (№ 0162-0251). В процессе их производства завод продолжал вносить некоторые изменения в конструкцию. Так на паровозах с № 0037 были усилены подвески рессор и стала применяться пароразборная колонка с цельнолитым корпусом (вместо комбинированного). С № 0104 число секций колосниковой решётки было увеличено с 2 до 4, при этом их индивидуальный привод был заменён на групповой. Паровозы № 0145 и 0146 в качестве опыта были оборудованы увеличителем сцепного веса, который за счёт разгрузки бегунковых и поддерживающих осей увеличивал сцепной вес на 6-6,5 тонн.

Ходовая часть паровоза состоит из главной рамы и двух двухосных тележек (бегунковая и поддерживающая). Главная рама собрана из стальных прокатных брусков толщиной полотен 140 мм - как у паровозов Л и ЛВ. В передней части рамы расположен буферный брус, на который устанавливается автосцепка СА-3, а в задней части установлен стяжной ящик, который служит для соединения паровоза с тендером. Все оси паровоза оборудованы роликовыми подшипниками.

Все колёсные пары паровоза выполнены с дисковыми колёсными центрами. Диаметр движущих колёс составляет 1850 мм – как у паровозов Су и ИС. Ведущей колёсной парой является вторая движущая ось - на неё непосредственно передаётся усилие от паровой машины. Для лучшего вписывания в кривые передняя и задняя тележки имеют возможность отклонения, при этом шкворень первой тележки находится в её геометрическом центре, а у задней - в передней части. Рессорное подвешивание выполнено на листовых рессорах (исключение составляет передняя тележка, так как в её рессорном подвешивании были применены витые пружины), которые соединялись продольными балансирами. Все рессоры разделялись на 2 группы, также отдельные 2 точки подвешивания имела передняя тележка (как на скоростных паровозах 2-3-2К и 2-3-2В). Таким образом, вся система подвешивания паровоза была четырехточечной (статически неопределимая). Жёсткость листовых рессор составляла 103 кгс/мм, витых пружин - 109 кгс/мм. Как правило, на фронтоне всех паровозов П36 располагалась - как и на паровозах Л и ЛВ - красная звезда с барельефным изображением руководителей СССР - В.И.Ленина и И.В.Сталина. После XX съезда КПСС, центральный элемент звезды с изображением советских вождей с паровозов демонтировался и, как правило, заменялся на изображение герба СССР. В настоящее время изображение Сталина и Ленина, в частности, сохранилось на паровозе П36-0251, расположенном в Центральном музее Октябрьской железной дороги на Варшавском вокзале Санкт-Петербурга, а также на паровозах П36-0027 и П36-0032.

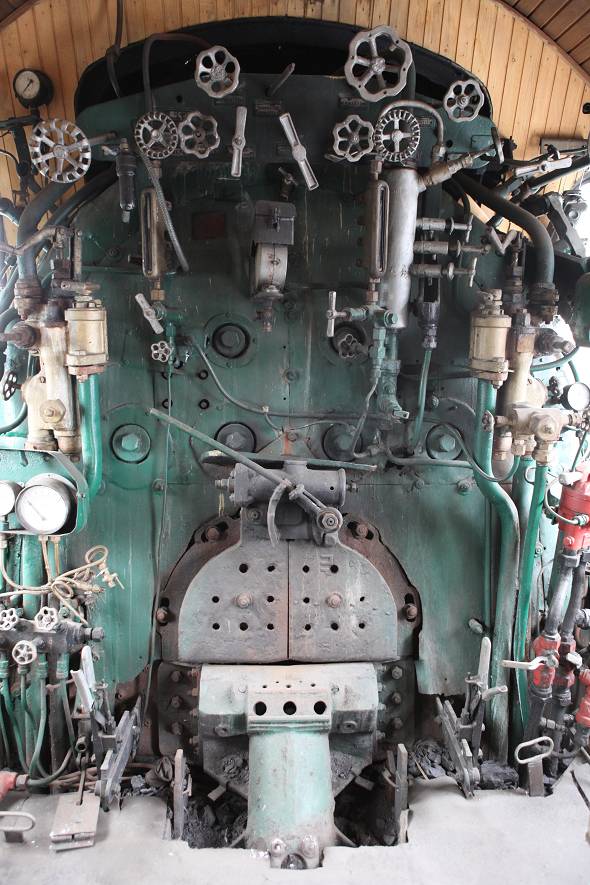

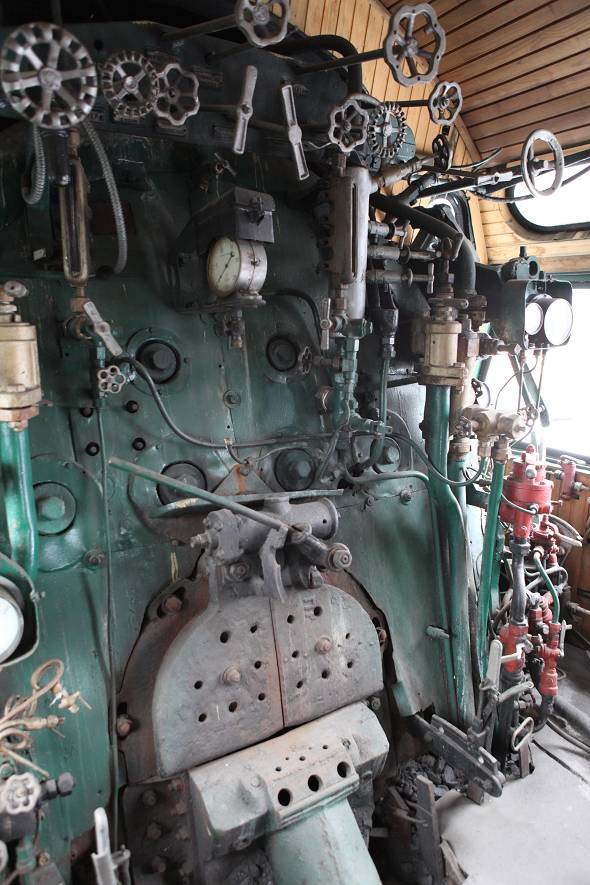

На паровозе установлен мощный паровой котел, который имеет несколько избыточную производительность. Об этом говорит тот факт, что при работе паровоза на максимальной мощности истощения котла (снижения количества пара) не наблюдалось. Котёл цельносварной, причём его гарнитура аналогична гарнитуре котла паровоза Л. В цилиндрической части котла расположены 66 дымогарных и 50 жаровых труб, которые по диаметрам такие же, как и на опытном паровозе П34. Конструкция пароперегревателя также аналогична П34. Топка котла была достаточно развитая с площадью колосниковой решётки 6,75 м² и с пневматическим приводом колосников. Также в топке были установлены 4 циркуляционные трубы. В дымовой коробке на первом паровозе располагался вентилятор (служил для увеличения тяги воздуха в топке), но из-за частых поломок его вскоре сменили на конусное устройство, это же устройство устанавливалось и на серийных паровозах.

На паровозе установлена простая машина с диаметром цилиндров 575 мм и ходом поршня 800 мм. Цилиндры блочного типа отливались полублоками заодно с золотниковыми камерами и опорами для котла. Эти 2 полублока соединялись болтами в один блок и устанавливались сверху на раму. Золотники были цилиндрическими диаметром 300 мм, парораспределительный механизм был системы Гейзингера, который достаточно удобен для ремонта и надёжен в эксплуатации. К первому паровозу (П36-0001) был прицеплен 6-осной тендер типа П35 (такой прицепляли к опытным паровозам 23-001 и П34), но с № 0002 стали прицеплять 6-осные типа П58 (такие вскоре стали прицеплять и к паровозам ЛВ). Ходовая часть этого тендера состоит из 2 трёхосных тележек с диаметром колёс 1050 мм. Для подачи угля в топку на тендере установлен механический углеподатчик С-3 (применялся с 1945 года ещё на первых паровозах серии Л), который размещён внизу угольного ящика и перемещает уголь с помощью 3-винтового конвейера. Приводом углеподатчика является быстроходная паровая машина.

Для повышения экономичности паровоз оборудовался водоподогревателем смешения конструкции Брянского завода. Для получения электроэнергии установлены 2 турбогенератора (рабочий и резервный) мощностью по 1 кВт. Также на паровозе П36 была самая большая из всех ранее построенных советских паровозов будка машиниста.

Паровозы П36 направлялись на Красноярскую, Калининскую, Белорусскую, Сталинскую, Октябрьскую, Куйбышевскую и Северную железные дороги. На этих дорогах паровозы П36 в основном работали на главных линиях с дальними поездами. Замена Су на П36, который превосходил их по мощности вдвое, позволяла не только увеличить вес поездов, но и их скорости. Так например при переводе магистрали Москва — Ленинград на обслуживание паровозами П36 время хода пассажирских поездов сократилось на 1 час 45 минут и составило 9 часов 30 минут - лучший результат в регулярной эксплуатации для паровой тяги на этой магистрали, участковая скорость при этом возросла с 58 до 69 км/ч. Однако, едва начавшись, серийное производство было вскоре прекращено. Это было связано с тем, что в феврале 1956 года на XX съезде КПСС было принято указание о «широком внедрении электровозов и тепловозов», а также о прекращении строительства паровозов. Массовый перевод железнодорожных линий на тягу тепловозами и электровозами привёл к отстранению паровозов П36 и переводу их на отдалённые либо менее загруженные железные дороги. Так уже в 1958 году паровозы перестали обслуживать пассажирские поезда на магистрали Москва-Ленинград. П36 стали работать на Восточно-Сибирской, Забайкальской, Дальневосточной, и Львовской железных дорогах. Но вскоре и на этих линиях паровозы стали заменять тепловозами (в основном ТЭП60) и электровозами (ЧС2, ЧС4, ВЛ60п). 29 июня 1956 года Коломенский завод построил свой последний паровоз П36-0251. На дверце дымовой коробки и дымоотбойных щитах этого локомотива было написано: «1869 г. 10420 1956 г. Последний паровоз постройки Коломенского завода им. В. В. Куйбышева» (10420 - заводской номер паровоза).

В тот же день того же года завод выпустил тепловоз ТЭ3-1001, тем самым окончательно перейдя на производство тепловозов. Последним годом работы П36 считается 1974 год, когда их ещё эксплуатировали в депо Могоча и Белогорск Забайкальской железной дороги. Тем не менее на 1 января 1976 года в инвентарном парке МПС ещё числились 247 паровозов П36, которые находились на Белорусской (15 паровозов), Северной (9 паровозов), Восточно-Сибирской (14 паровозов), Забайкальской (150 паровозов) и Дальневосточной (59 паровозов) железных дорогах. Последний паровоз серии (П36-0251) стал для Коломенского завода последним построенным паровозом, а паровоз П36 – последним выпускавшимся в СССР. Несколько паровозов П36 стали экспонатами железнодорожных музеев, многие из которых находятся в исправном состоянии. В 2011 году паровоз П36-001 стал участником динамической экспозиции международного салона «Экспо-1520».

Скоростной пассажирский паровоз П36 «Генерал» в начале 80-х годов прошлого столетия водил первый советский ретро-поезд по маршруту Париж-Токио. В 2005 году состоялся 11-дневный экзотический тур под названием «Полярный круг» по маршруту Санкт-Петербург - Ярославль - Вологда - Сыктывкар Воркута - Лабытнанги - Коноша - Обозерская - Архангельск - Петрозаводск Москва. На всем пути следования состав, состоящий из комфортабельных вагонов в стиле «ретро», передвигался на двойной паровозной тяге. Паровозы П36 и Л45-24 и из локомотивного депо Санкт-Петербурга страховали друг друга. С 2007 года по инициативе РЖД начато редкое, но регулярное (около четырёх рейсов в год) движение ретро-поезда «Транссибирский экспресс» -«Золотой Орел». Часть пути состав ведет специально отреставрированный паровоз П36.

Кроме того, ежегодно, на Октябрьской, Южно-Уральской, Западно-Сибирской и некоторых других дорогах в дни празднования Дня победы для ветеранов организуются поездки на ретро-поездах, ведомых паровозами П36. Использованы материалы сайта: http://rzd-expo.ru/history/

|