| |||

| |||

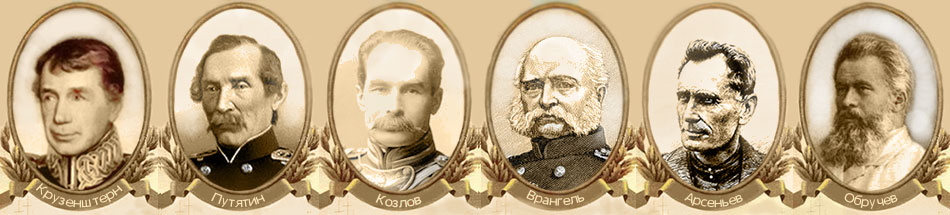

Петр Журавлев и Владимир Котляков. «Голос России» 24.09.2010. Почетный президент Русского Географического общества Владимир Котляков рассказал "Голосу России" о перспективах освоения Арктики Журавлев: В студии Петр Журавлев, и я приветствую нашего гостя, директора Института географии Российской Академии Наук, почетного президента Русского географического общества Владимира Михайловича Котлякова. Владимир Михайлович, здравствуйте! Котляков: Добрый день! Журавлев: Речь пойдет об итогах арктического форума, который проходил в Москве под девизом "Артика - территория диалога". Я зачту кусочек из интервью президента Исландии, который сказал, выступая по телевидению, "именно деятельность России в Арктике, пробудила мировой интерес к этому региону. Водружение российского флага на дне Северного Ледовитого океана пробудило весь мир, этот факт я не могу не приветствовать". Отталкиваясь от этого выражения, от этих слов, Владимир Михайлович, довольно долго Арктика не была в центре, мягко говоря, всеобщего внимания и журналистского внимания. С некоторых пор появился интерес, причем, моментально он был трансформирован в некую сенсационность: ах, грядет битва за Арктику. Говорилось ли на форуме об этом, для чего был созван этот форум? Котляков: Во-первых, должен подчеркнуть, что Арктика никогда не была в забвении, интерес к ней был постоянно, и он даже ничем специально не подогревался. Дело в том, что Артика традиционно интересна для широких слоев населения, потому что это совершенно своеобразная область Земли, потому что она находится возле нашей страны, и наша страна обращена лицом в Арктику, так говорил еще Ломоносов, Менделеев, о том, что Россия обращена в Арктику. И будущее России, безусловно связано и с ее восточными территориями, то есть с Сибирью, и с Арктикой. Поэтому Арктика была, может быть, не в центре внимания всего человечества, всего мира, но, тем не менее, никогда не была в забвении. Что касается России, то Россия, как самая холодная в мире страна, это я подчеркиваю, это статистика, потому, что вся расположена лицом или фасадом к Арктике. Поэтому внимание к Арктике не ослабевало, а сейчас оно особенно большое, потому что заговорили о природных ресурсах Арктики. Это было известно и раньше, но раньше Арктика была вся оледенелая, не было возможности ее осваивать. Были только отдельные путешественники, и, кстати, Русское Географическое Общество всегда особое внимание обращало на Арктику, и многие путешественники под флагом, или от имени Русского Географического Общества в конце XIX, начале XX века бороздили просторы Арктики. Именно это я подчеркнул в своем выступлении на форуме от имени Русского Географического Общества, именно эту мысль я подчеркнул в день открытия. Сам форум возник, конечно, не случайно, он возник от того, что интерес стали проявлять все больше и больше, и не только арктические страны, которых мы традиционно насчитываем пять, это Россия, США, где большой штат Аляска находится, это естественно, Канада, это Дания, потому что Гренландия традиционно принадлежала Дании, и сейчас добивается статуса независимого государства. И наконец, Норвегия, которой принадлежит остров Шпицберген, где мы имеем некоторые права, как государство, политические даже права. Шпицберген традиционно нас интересует, потому что именно русские первые были, вероятно, после викингов, которые исследовали Шпицберген. Но сейчас, в период глобального потепления, когда действительно температура в северных широтах более быстро растет, чем в умеренных и южных, пространство, покрытое постоянно льдом уменьшается. И появились разговоры о том, что скоро вообще лед растает совсем, и все будет легко, и мореплавание будет очень свободным. Такого не будет, это я вам могу сказать совершенно четко, как ученый, который занимается льдом и снегом, такого не предвидится, и, кстати, это очень хорошо на самом деле. Потому что если говорить с точки зрения науки, то планете нужен арктический лед... Журавлев: Как холодильник? Котляков: Понимаете, да. Мы всегда говорили еще со школьных лет: Арктика - кухня погоды. Это довольно примитивное выражение, но это на самом деле так, потому что процессы, которые происходят на территории нашей страны, вообще в Северном полушарии, они в значительной степени формируются центрами атмосферного давления. Мы говорим "исландский медиум", который находится около Исландии, это те районы, которые формируют именно погоду, движение циклонов, антициклонов, тоже приносят осадки, и создают холод, тепло, и так далее. Поэтому Арктика с этой позиции тоже очень важна. Она и раньше так понималась, но последние годы, когда мир задумался о своем ближайшем энергетическом будущим, и все понимают, что, так или иначе запасы нефти, газа, они не беспредельны, а в Арктике они еще не начали добываться. И выясняется, что Северный Ледовитый Океан, и об этом говорилось на форуме специально, он чрезвычайно богат углеводородами, больше, чем любой другой океан. И эти богатства пока еще находятся, как говорят по-русски, втуне, к ним еще нет подходов. Как быстро их начнут добывать, это сказать четко нельзя, потому что в моем понимании пройдут еще десятилетия, прежде чем человечество всерьез будет заниматься добычей. Журавлев: Владимир Михайлович, с одной стороны, могло показать, что проходивший в Москве арктический форум - это такой междусобойчик академических умов из разных стран, которые приехали поговорить по любимой теме. С другой стороны, вы сами сказали, что интерес к Арктике приобрел такой, если хотите, прикладной характер. В этом смысле, форум, так я понимаю, не был междусобойчиком? Котляков: Он даже так не задумывался. Потому что инициатором его выступило Русское Географическое общество, которое объединяет не ученых, а очень широкие массы общественности. Особенно сейчас, когда мы говорим о возрождении общества, когда к нему все больше внимания обращается, причем, внимание не только снизу, но и сверху, от власти. Оказывается, что арктическая проблема, это не проблема интересов академических умов, поэтому изначально, форум задумывался как привлечение широких слоев научных, конечно, научной общественности, для обсуждения довольно актуальных вопросов. Их было три, говоря четко. Это, прежде всего, природа, это климат, это его изменения, то, что мы называем сейчас, будет ли Арктика по-прежнему все теплее и теплее, или не будет, будут ли таять все больше и больше льды, или их таяние не будет развиваться, а оно будет как сейчас, или будет даже меньше. Это первое. Второе, это конечно, ресурсы. Насколько Арктика богата ресурсами, что это за ресурсы, какой к ним может быть подход. И реально ли их добывать, нужна ли транспортная инфраструктура, которая еще не очень создана. И наконец, третье, мы никогда не забываем, что там живут люди. Причем люди, особые народы, мы их называем северными малочисленными народами. И тут Россия занимает, я бы сказал, ведущее место, потому что, из всего населения коренного населения Арктики, девять десятых живет в России, и только одна десятая в Скандинавии, в Канаде, на Аляске. Так случилось, что северные народы наиболее плотно в России издавна живут, это довольно многочисленные народы, и жить им не так сладко. Не только потому, что природа меняется, а потому что, приходят люди пришлые туда. И, кстати говоря, в России, больше всего пришлых людей, именно русских, и русские ведь начали осваивать северные территории еще в 16-17 веках. Была знаменитая Мангазея в истории России, это целая территория. Так что изначально это не только академический интерес, и поэтому форум собрал не только ученых, но очень широкие круги научной и около научной общественности. Журавлев: Газета Times в статье, которая была посвящена форуму, написала буквально следующее, иностранные наблюдатели наблюдают примирительные настроения, которые царили на форуме, однако призывают не обольщаться. Уже одно то, что Владимир Путин, премьер-министр России, лично выступил на форуме, по мнению газеты, говорит о готовности Москвы, заявить о себе, как о доминирующей северной державе. Скажите, Владимир Михайлович, насколько много политики в арктическом вопросе? Котляков: Политики довольно много. И мне, персонально, лично приходилось заниматься этой проблемой, и даже я бы сказал, с политической точки зрения. Потому что еще в двадцать лет назад, еще двадцать пять лет назад советская Арктика была очень закрыта. Закрыта от внешних сил, это был действительно железный занавес, который там был опущен. Но мы все помним речь Горбачева в Мурманске, в 86-м году, когда он официально сказал, что Арктика должна быть для всех. Арктика должна быть территорией всеобщих исследований, она должна быть территорией мира. И это дало основание разным движениям. Я был в те годы назначен главой делегации Советского Союза, на переговорах с арктическими странами, об образовании арктического научного комитета. И мы это делали. И я должен подчеркнуть, что тогда уже была идея, которая сейчас проводится, что, конечно, есть арктические страны. Это пять стран, которые, безусловно, там доминируют. И позиция наша, как канадская, и американская, мало в чем расходится. Конечно, никто из этих стран не уйдет из Арктики никогда, потому что это территории прилегающих шельфов, по всем законам относящиеся к нашим территориям. Вопрос идет о том, что использование, прежде всего ресурсов Арктики - чрезвычайно сложные вещи. И не все так просто там, и границ никто не проводил никогда. Потому что морских границ, вообще говоря, и нет, и быть не может. Есть только десятимильные зоны, или двухсотмильные зоны, но не более того. Поэтому сейчас идея форума была, и Владимир Владимирович Путин эту идею в своей речи подчеркивал, что, безусловно, мы должны в будущем Арктики исходить из мирного развития событий. Все спорные вопросы должны и могут, и будут решаться только путем переговоров. Журавлев: А это возможно? Вот когда речь зайдет об этих безумных миллиардах баррелей нефти? Котляков: Сейчас я вам объясню. Это не только возможно, это уже происходит, и примером этого, и Путин этот пример назвал, это несколько дней назад подписанное норвежско-российское соглашение о морской границе, о разделении морских акваторий в Баренцевом море, которое больше всего безо льда, где уже сейчас можно ловить и добывать, там и рыба, там есть Штокмановское месторождение знаменитое. Так вот, 40 лет продолжались переговоры, очень тяжелые переговоры между Норвегией и Россией, еще в Советском Союзе начавшиеся, об этом разделе. И наконец-то, это произошло. Произошло, причем официально, путем подписания самыми первыми лицами обоих государств. Это яркий пример того, когда очень чувствительные территории, где огромные запасы есть... И ведь соглашение написано так, что к западу от этой линии территория норвежская, ну, не в буквальном смысле, а где норвежцы имеют все преимущества, и имеют право не пускать других. Восточная часть - российская. Но мы не знаем детали морского дна, деталей запасов тех же самых, и может случиться так, что какие-то очень важные месторождения будут на границе, и тогда там тоже записано, что, в этих случаях, должна быть совместная эксплуатация. Мы не будем бороться, мы просто начнем совместно его эксплуатировать. И вот это путь переговоров в Арктике, в целом. Если какое-то огромное поле полезных ископаемых есть, которые находятся где-то, прилегают к этим спорным, что называется,территориям не будем спорить, давайте создадим консорциум и будем вместе эксплуатировать. А как эксплуатировать, уже договоримся о долях, и прочее, и прочее. И я уверен, что это единственный путь, путь будущего устройства Арктики. Потому что границы морские провести очень трудно, и, кстати, морские законы этого не позволяют делать. Но, тем не менее, это неизбежно, и тут единственная сложность этого сейчас. Это не противоборство арктических стран, я думаю, что они договорятся, включая Россию. Но есть претензии со стороны не арктических стран, есть такая идея, что Арктика - территория, принадлежащая всей Земле, а не отдельным странам. И вот давайте, эксплуатировать все вместе. Тут очень много желающих, я не буду называть страны. Журавлев: Хотя все мы их знаем. Котляков: Хотя все их мы знаем, и они активно ведут работу в Арктике, и мы это приветствуем, но с точки зрения раздела Арктики, я думаю, что это будет камнем большого преткновения. Но, я думаю, он не приведет ни к каким, естественно ... Журавлев: Если, в конце концов, пять арктических стран договорятся о каких-то базовых основах сотрудничества в Арктике, они, конечно, пропишут между строк, что если еще кто-то придет, то пусть остается у ворот. Котляков: Там будут прописаны какие-то механизмы, которые позволят сотрудничать, но не дадут политических прав. Я должен внести маленькую поправку, пять стран действительно, но, есть еще три страны. Это Исландия, Швеция и Финляндия, которые имеют часть своих территорий за Полярным кругом, и мы их считаем приарктическими странами, и вообще говоря, они тоже участвуют в этих делах, но без выхода в район полюса. Но, тем не менее, исландский президент, с которым у нас был общий обед, мы с ним говорили, и он действительно, очень положительно, активно поддерживает нашу позицию, и естественно, Исландия не будет противоборствовать чему-то. Она будет участвовать в этих переговорах. Журавлев: Дай Бог, действительно удастся договориться, хотя накануне открытия арктического форума, из Канады прозвучали слова о том, что хребет Ломоносова русские захотели себе забрать, подводный хребет Ломоносова. А мы, канадцы, имеем на него права столько же, сколько и русские, но, там сразу прозвучала такая смирительная нотка, что мы готовы к компромиссу, мы готовы обсуждать вопросы. И, таким образом, мы действительно будем надеяться, что, в конце концов, здравый смысл возобладает, и ссориться мы не станем, и уж во всяком случае, не станем применять там силу. Хотя, опять-таки с связи с этим форумом, в западных газетах появилась масса спекуляций, что Россия создаст некие арктические войска, которые будут стоять в ключевых точках, и никого туда не пускать. Котляков: Впрямую, на форуме, был задан такой вопрос в процессе дискуссии, именно о войсках. И был довольно четкий ответ, что этого категорически не будет, у нас, у России, нет подобных планов, а речь идет о другом совсем. Россия, очень активно создает систему защиты арктических территорий, о всяких бедствий, создаются некие базы МЧС, для того, чтобы ввести систему, того, что называется SOS, когда нужно спасать и помогать. Это и есть учения, военного характера учения. Но не войска, а то, что к МЧС относится. Были учения, и неоднократно, в Артике, и это, думаю, может всеми странами только приветствоваться. Потому что здесь нет никакой военной составляющей, реально военной, а есть составляющая, то, что мы сейчас пропагандируем, и все страны это понимают. Давайте заключим соглашения мировые, международные, о спасении, о борьбе с терроризмом, вот это все единый круг вопросов. И я думаю, что как раз будет и в Арктике такое сотрудничество, когда те же самые береговые суда, береговая охрана США, Канады будут в единой системе с российскими морскими судами спасать от каких-то бедствий, или стихийных, или бедствий на кораблях, и все прочее. Так что это будет все, безусловно, но это не имеет никакого отношения к реальным военным вещам. Журавлев: Владимир Михайлович, я хотел бы задать вам вопросы, относительно того, что называется транспортной составляющей. Вы упомянули уже о том, что температура повышается, это объективно, никто не знает, что будет дальше, но, на данный момент. В этой связи даже в России, начали говорить о том, чтоглобальное арктическое потепление страшно выгодно, поскольку откроется Северный морской путь чуть больше, чем на три месяца, которые есть сейчас, а это значит, что мы сможем извлечь выгоду из этого. В каком сейчас состоянии Северный морской путь? Котляков: Давайте разделим проблемы северных путей и климат, это вещи связанные, но все-таки разные. Северный морской путь - это действительно очень выгодный для России, в данном случае, путь, возможность использования перевозки грузов на большие пространства, из Европы в Азию, и на Дальний Восток. И он втрое выгодней, чем путь через Суэцкий канал, соответственно. И об этом говорилось всегда. Дело в том, что есть два пути в Арктике, Северный морской путь, а есть Северо-западный проход, который идет внутри канадского арктического архипелага. Он гораздо более сложен, более труден. И практически по нему в одну навигацию никто не проходил. В период потепления, которые последние 10 лет довольно активно происходит, действительно Северный морской путь и его возможности становятся проще и больше. Так ведь случилось в тридцатых годах. Последнее потепление, очень большое, было в двадцатом веке в тридцатых годах. Все мы помним, пожилые люди, помнят папанинскую эпопею, Челюскина, все это достижения советской власти. На самом деле, конечно, там играло значение большое внимание к Арктике тогдашней власти, но дело было все в климате. Потому что тогда было действительно реальное большое потепление, были очень теплые годы, и морской процент оторвался ото льда очень сильно, примерно, как сейчас. Тогда он работал очень активно, предположим, как внутренние наши перевозки, не для международных перевозок, а снабжение Сибири, и Дальнего Востока. С тех пор, к сожалению, и условия ледовые очень сильно ухудшилось. Потому что, когда потепление кончилось в конце прошлого века, и с другой стороны, конечно, много запустили в период новой России, много народа оттуда стало уезжать из Арктики, и сейчас он в состоянии логистически, гораздо более худшем, чем был. Стоит задача, о том, чтобы его по существу возрождать снова, она есть, создается флот, кстати, флот у нас довольно большой арктический, и планы были рассказаны на форуме, чтобы строить суда ледокольного типа, самого разного класса, и это все будет. Все дело в том, что будет с климатом. Этот вопрос, как я представляю, от нас не зависящий, я как ученый, могу сказать, что потепление это не беспредельное. Все говорят, что до конца века будет потепление, чуть ли на пять градусов потеплеет, это будет катастрофа, а где-то - счастье большое. Ничего этого не будет, по крайней мере, мы сказать об этом наверняка не можем. Потому что научной основы под этими разговорами нет никакой, потому что главное, может быть, наше счастье, что наше антропогенное воздействие так называемое, несравненно меньше, чем природные процессы. И оно не может их исказить так, что будет совсем плохо. Это существенно. Ведь все газеты пишут, что, вот, парниковые газы, и все прочее, но, это все не так. Журавлев: И, тем не менее, Киотские протоколы подписываются, собираются климатические конференции, произносится масса всяких слов. Котляков: Но слова, которые не приводят ни к каким результатам. Так же последняя копенгагенская конференция кончилась по существу провалом, провалом, потому что, не смогли договориться, что нет ясности в том, что будет. И кстати, Владимир Владимирович Путин, в своем выступлением на форуме об этом сказал. Он буквально сказал то, что сейчас я говорю, о том, что мы совершенно не должны исходить из того, что будет продолжаться потепление, мы должны помнить, что может быть и холоднее даже. И поэтому, мы должны быть готовы и к тому, и к другому, а это очень сложная штука, потому что адаптация к климатическим изменениям, она в любом случае тяжела, будь то потепление, будь то похолодание. Мы должны приспособить наше умы, наше хозяйство к каким-то новым условиям. Журавлев: У меня последний вопрос. Вы упомянули коренные и малочисленные народы, эти люди живут там давно. Котляков: Испокон веков. Журавлев: Много людей туда в советское время приезжало. Сейчас эти люди оттуда массово выезжают. Идет разговор о том, что какие-то вахты, может быть более или менее массовые организовывать. Ведь там же просто сложно жить, там очень холодно. В этой связи, у меня вопрос, так сказать, о человеческом факторе. Как людей туда снова направить? Котляков: Понимаете, все зависит от нашей реальной политики в этом отношении. В Советском Союзе была политика длинного рубля, сейчас это не пройдет, потому что нужно создавать определенный комфорт. Комфорт, в простом смысле слова, для того, чтобы было нормально жить. Середина прошлого века, и нынешнего, это очень большая разница. Уже есть все возможности. Если государство, и может быть, частный капитал, начнет вкладывать реальные деньги, не давая зарплату людям громадную, а реальный вклад, чтобы создать условия для жизни, то все это возможно. Потому что, на той же Аляске, скажем, те же самые сложности, те же самые трудности, но там создаются города. Я, скажем, был в столице Аляски, и там строятся дома, люди просто живут в доме, и им не надо просто выходить на улицу, там все. Или, например, пример такой элементарный, почему у нас этого нет, каждый автомобиль подъезжает к дому, и вставляет в розетку питание, все, и он в любую погоду, минус сорок, он заводится моментально. У нас почему-то этого нет. Журавлев: У нас не глушат трактора, да, как в августе запустили, так до мая и будет работать. Котляков: Понимаете, у нас какой-то другой менталитет. Наверно все-таки все можно сделать, и Арктику в том числе, безусловно, можно. Есть способы вахтовые, они, кстати, и на Западе применяются, и широко применяются. Но, я думаю, нужно, чтобы была диверсификация экономики, чтобы были не только нефть и газ, чтобы и местные народы могли трудиться, чтобы местная промышленность нормальная была. Все это реально, реально, если будут вкладываться деньги, но не просто так, а во что-то, что будет создавать интерес. Возможно, нужен интерес, но интерес у страны есть, и понимание есть. Журавлев: Ну, что же, раз есть интерес и политическая воля проявлена,

то можно ожидать и результатов. У нас в гостях был директор Института

географии Российской Академии Наук, почетный президент Русского

географического общества, Владимир Котляков. Владимир Михайлович,

спасибо вам большое!

|