| |||

| |||

Э. Н. Эрлих

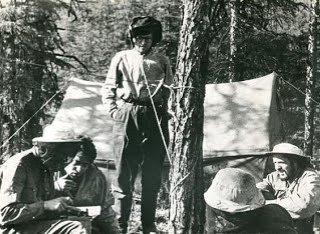

Он вышней волею небес Рождён в оковах службы царской А. Пушкин Даты в заголовке соответствуют времени моей работы В геологии Всего выходит 68 лет. И, что греха таить, написание профессиональной биографии дает приятную возможность обозреть собственное профессиональное прошлое, и посмотреть на неиспользованные возможности. Освоение азов профессии, 1957-1963 Начало моей профессиональной деятельности – эпоха конца съемки масштаба 1:1,000,000, была одновременно временем повального увлечения восхождениями на вершины вулканов. Это соответствовало требованиям, предъявляемых миллионкой к геологам - закрыть, по возможности, белые пятна в геологической изученности и уметь экстраполировать отрывочные геологические данные между редкой (через 10 км) сетью маршрутов. Проведенные по всей Камчатке восхождения сделали возможным составление первого в истории каталога (по сути просто описи) вулканов, выполненного П. Т. Новограбленовым [ Novograblenov, 1932]. То, что происходило у нас, в партии М.Б. Голубовского, 5го геологического управления, полностью отвечало этой традиции. Не случайно сошлось, что именно в это время в Эссо прибыл отряд Хабаровского отделения Общесоюзного географического общества под руководством А. И. Яцковского целью которого было восхождение на находящейся на нашей территории вулкан Ичинский. Надо ли говорить, что я с восторгом принял предложение участвовать в этом восхождении. С присоединением нашей маршрутной пары отряд восходителей увеличился вдвое, да и мы дали отряду лошадей, что облегчило подходы к вулкану. Экспедиция изображена на фиг. 2, представляющей собой монтаж великолепных фотографий, выполненных А. И. Яцковским. Итоги восхождения описаны в [ Erlich, 1959]. Насколько участие в этой экспедиции соответствовало моему общему настрою, можно судить по тому, что год спустя я проложил один из маршрутов через вершину вулкана Анаун. Прямой необходимости в этом не было, Анаун вчетверо ниже Ичинского, хотя и самый высокий вулкан в этом районе, но искушение восхождения было слишком велико и уж конечно мы оставили на вершине традиционную записку («здесь был Вася»). Мы установили, что под ледником, заполняющим вершинную кальдеру Ичинского вулкана, работает мощная фумарола и, таким образом, Ичинская сопка является единственным активным вулканом в зоне Срединного хребта Камчатки. Возвращаясь с полевых работ в Ленинград, я посетил Лабораторию вулканологии АН СССР и рассказал о наших результатах. А. Е. Святловский просил меня написать об этом статью в Бюллетень вулканологических станций и настоял на её скорейшей публикации [ Erlich, 1958].

Геологическая съемка районов развития четвертичного вулканизма была легкой и захватывающе-увлекательной. Мы были первыми геологами, работавшими в этом районе прямо по следам К. И. Богдановича. На втором году работ мы картировали район новейшего вулканизма около вулкана Анаун. Существование здесь огромных полей базальтовых лав, не затронутых эрозией, было совершенной новостью. Сопоставление данных наших работ с материалами геологической съемки масштаба 1:1,000,000, проведенной пионерами камчатской геологии А.Ф. Марченко, В. И. Макаровым и В. М. Жегаловым, позволило установить единый характер эволюции четвертичного вулканизма. Во всех случаях имелся переход от базальтовых излияний, сформировавших лавовые плато, и руины крупных щитовых вулканов к вспышке кислого вулканизма и второму циклу базальтовых излияний верхнечетвертичного-голоценового времени. Статья об этом была представлена в Известия АН СССР, сер. геологическая и опубликована [ Erlich, 1960]. Именно эти статьи (1958 и 1960 годов) позднее открыли мне дорогу в только что образованный Институт вулканологии. В 1990 году я принял участие в Международном вулканологическом конгрессе в Майнце, Германия, с ранее опубликованным докладом о возрасте ультраосновного магматизма трех платформ [ Erlich, Sutherland, Hausel and Zagruzina, 1989]. Контакты с В.А. Мокиевским и Д.П. Григорьевым оживили мой давний интерес к минералогии и кристаллографии. И лишь по чистой случайности - отсутствию вакансии в аспирантуру после защиты диплома, и тяге к «открытию новых земель» - я обязан тому, что пошел в основном по пути вулканологических и тектонических исследований. Студентом я старался получить максимум от моих учителей. Я пошел в Горный, зачитываясь книгами А. Е. Ферсмана о минералах. Естественно, придя в Институт, и не имея еще собственного полевого материала я держал контакты с двумя кафедрами – кристаллографии и минералогии. Кафедра кристаллографии числила себя прямой продолжательницей дела Е. С. Федорова. Она ежегодно проводила «федоровские чтения». Выращивание искусственных кристаллов оставалось в стороне. Исключением из этого был Владимир Андреевич Мокиевский. С ним я близко сошелся. Он был в это время увлечен возможной ролью природных электрических токов в минералообразовании в зоне окисления сульфидных месторождений. Я пошел по его стопам, он научил меня постановке задачи на эксперимент. Так возникли мои работы о роли электрических токов [ Erlich, 196 ]. Мы подолгу засиживались на кафедре, а потом шли пешком с Васильевского острова к Казанскому собору, болтая о разных общих вопросах. Можно сказать, что мы стали приятелями. В 1964 году я был так впечатлен образцами описанной нами кварцевой жилы на Гиссаре, что практически всю ее вывез в дар кафедре минералогии Горного. Д. П. Григорьев нашел образцы впечатляющими и показал мне генетические соотношения минералов. Описание этих соотношений стало основой статьи, опубликованной в сборнике научных работ студентов изданных под редакцией того же ДэПэ. Уроки геологической съемки, 1957-1963

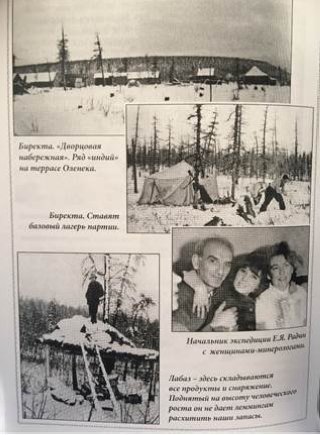

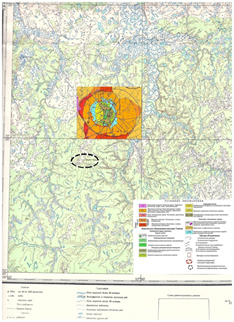

После защиты диплома в 1957 году, я был распределен в Пятое геологическое управление. Надо ли говорить, я только и мечтал о том, чтобы продолжить работу в северных районах Срединного хребта. Еще год-два работы и можно было надеяться получить законченную картину четвертичного вулканизма в этой зоне, а то и надеяться защитить кандидатскую диссертацию... Но, не тут-то было! Начальство Управления сочло, что я слишком увлекаюсь геологией в ущерб работе на заказчика. И меня перевели в партию, работавшую в поле сплошных болот в центральной части Кольского полуострова. Тут, к счастью, подвернулось место геолога в одной из партий Института геологии Арктики, работавшей в алмазоносных районах Якутии к востоку от Анабарского щита. Мой институтский приятель С. А. Гулин был назначен начальником поисковой партии, и его место в съемочной партии оказалось вакантным. Так я стал геологом в партии А. Е. Клейзера. Спасибо начальству Пятого геологического управления, где я обязан был по распределению работать три года, оно не захотело портить мне жизнь и разрешило переход в НИИГА. Тут надо сказать о том, что представлял собой Институт геологии Арктики в те годы. Он был прямым наследником Управления Севморпути (ГУСМП), организации, непосредственно принадлежавшей МВД. К такому «родимому пятну мвд» можно причислить необычно большое число евреев в штате Института, в том числе и на руководящих должностях: два заместителя директора: по науке М. Г. Равич и по экспедициям Р. П. Могендович; начальник экспедиции Е.Я. Радин; руководитель темы по оценке алмазоносности севера Сибирской платформы М. И. Рабкин; зам. начальника Корякской экспедиции Б.Х. Егиазарова по хозяйству А. А. Якубовский; главный геолог договорной Уджинской партии Э. Н. Эрлих, и многие другие. Такое могла себе позволить только организация, руководители которой чувствовали за своей спиной надежную опору. У меня на глазах начальник нашей партии Л. Л. Степанов, человек другого ранга, отказался взять в партию идеально подходившего нам геофизика с еврейской фамилией, и когда тот спросил о причине отказа, прямо сказал: «Надо ли мне вам объяснять?» Характерен широко известный в институтских устных преданиях рассказ секретаря партбюро Мельницкого о том, как он носил в Октябрьский райком партии на утверждение список партбюро. Сидевший напротив него секретарь райкома взял список и начал отмечать «птичками» еврейские фамилии. Когда он дошел до фамилии директора института И. С. Грамберга, Мельницкий не выдержал и сказал: «Грамберг - не птичка!». Это выражение вошло в легенду и стало нарицательным для Игоря Сергеевича. Главное, чем занималась в это время геологическая служба страны, была государственная геологическая съемка масштаба 1:200,000. Территория Союза была поделена между территориальными геологическими управлениями. Результатом их работы были листы государственной геологической карты того же масштаба, которые вместе с объяснительной запиской к ним представлялись к защите на редакционном совете ВСЕГЕИ. Рецензирование карт и записок проводилось очень придирчиво. Так что защита листов гос. геологической карты превращалось в суровый экзамен на профессиональную зрелость. Предполагалось, что в результате этой коллективной съемки будет получена опись геологического строения всей территории страны и проведена оценка ее перспективности на все виды полезных ископаемых. Идти работать в удаленные приарктические районы никто, в общем-то, не хотел. И весь этот край отдали вновь образованному Институту геологии Арктики. Проводя съемку, этот Институт исполнял роль регионального геологического управления, работавшего в специфических арктических условиях. Опять же работа в приарктических районах характеризовалась тем, что она как нигде сводилась к закрытию «белых пятен». Таковыми были последовательно арктические острова (Новая и Северная Земля, Земля Франца- Иосифа) и прилегающие прибрежные районы Таймыр, плоскогорье восточной части Сибирской платформы, Корякское нагорье. Исполнителями и героями этих работ становились начальники экспедиций, Б.Х. Егиазаров или Е.Я. Радин. Зрелище проходческих работ было вполне подобно тому, как мы представляли «проклятую царскую каторгу». Проходчики стояли по щиколотку в воде и били кайлом под воду. Производительность была близка к нулю. Это можно было бы коренным образом изменить, если ввести буро-взрывные работы. Но этому категорически противился начальник экспедиции Е. Я. Радин. Введение буро-взрывных работ требовало резкого усиления работы по технике безопасности, а при любом несчастном случае руководство экспедиции шло под c уд. В не меньшей степени чужда была руководству экспедиции идея организации буровых работ. Хлопот с ними было не обобраться. Да и сама идея использования редкометальных и редкоземельных руд была глубоко чужда советской промышленности. Так что «ураганные» содержания редкоземельных руд и руд редких металлов в пробах Уджинского района оказались не востребованы, тем более, что заинтересовать министерства, проводящие разработку минеральных ресурсов не удалось. Мировой специалист в этой области Н. И. Гинзбург прямо признал, что в Союзе что делать с этими элементами не знают (и разведка КГБ не помогла!). И зачем их используют американцы никто не знает. Так Уджинские рудопроявления были просто уступлены Амакинской экспедиции и позднее начались бесперспективные толковища, кто первый открыл их и сам массив Томтор. После окончания съемки я не вылезал из Дирекции, настаивая на продолжении работ. И зам. Директора по науке М. Г. Равич изобрел-таки способ продолжения работ. Они были прямым окончанием съемки, ничего не меняющим, но дающим шанс! Были поставлены «годичные маршруты» для увязки границ и уточнения стратиграфии. Я был назначен начальником и мне вменялось в обязанность провести канавы с целью уточнения природы редкоземельного оруденения. Думаю, что решающую роль в этом решении сыграли не мои настояния, а тень пропущенной кимберлитовой трубки Ленинград, прямо-таки висевшая над Дирекцией НИИГА. Но главное, Главное было принято решение провести в тот же сезон вне всякой очереди аэромагнтную двухканальную съемку масштаба 1:10,000. Мы с руководителем аэромагнитной съемки А.М.Карасиком, скоординировали наши работы. Аэромагнитчики сбрасывали нам вымпелы с тем, чтобы мы в тот же сезон могли заверить обнаруженные ими аномалии. В итоге этих работ была откартирована так-называемая «центральная кольцевая структура» [ Erlich, Karasik et al., 1961]. С описанием ее была связана гипотеза о том, что немагнитное ядро ее образует карбонатитовое тело. Если гипотеза была справедлива, то мы имели дело с крупнейшим карбонатитовым телом мира. Перспективность массива на редкие земли и редкие металлы при этом резко возрастала. В то же время я развил идею единства Уджинской горст-антиклинали и линейной системы геофизических аномалий протяженностью несколько сотен километров аналогичную линейным аномалиям Мид-континент Хай в Северной Америке. В то же время профессор университета в Альбукерке, штат Нью Мексико, В. Элстон предложил мне написать статью о сибирских кимберлитах для сборника статей, составляемого его учеником В. Бристоу. Сборник вышел в 1985 году, но статья моя [ Erlich, 1985] была написана еще в середине 1960х. Там была развита идея геодинамики образования вихревых структур типа эпсилон [ Lee Sy - guan, 1958]. Я в это время с увлечением перечитывал всю литературу о глубинном строении и магматизме платформ. Мне нужны были год-два, чтобы закончить общую монографию о платформах и никаких полевых работ не требовалось – гроши, просто зарплата младшего научного сотрудника. Но и этого не нашлось. Меня перевели на съемку в Корякскую экспедицию. Район был интереснейший но работа по платформам откладывалась на неопределенное время. Оно оказалось равным почти полстолетия и была завершена сразу после моего выхода на пенсию [ Erlich, 2017]. Мне недвусмысленно дали понять, я «лишний человек» и одновременно предложили ехать геологом в Антарктиду. На этом фоне я написал письмо директору только-что основанного в Петропавловске Камчатском Института вулканологии Б. И. Пийпу с просьбой взять меня в этот Институт. Эти постоянные переезды на протяжении полувека дают полную картину положения в советской науке в двух основных типах организаций – НИИ принадлежавших министерству геологии и академическом институте вновь созданного Сибирского отделения Академии наук. Так неожиданно для меня самого эта статья стала не автобиографией, а анализом истории развития советской науки в целом. Ответное письмо Б. И. Пийпа меня поразило своим тоном. Он писал «Вам нет нужды представляться, мы хорошо знаем Ваши работы. Приезжайте. Мы дадим Вам квартиру в институском доме, Вы продолжите свои работы по северу Срединного хребта, мы поможем трудоустройсву Вашей жены и поместим детей в детский сад». То-есть это был верх мечтаний. Но – “скоро сказка сказывается, не скоро дело делается”. Дом был еще не готов и по началу я поселился в одном из кабинетов здания Института на Пограничной, то-есть попросту расстелил спальник на полу. Но главное, в Институт не знали что со мной делать. Я не входил в стандартные рамки, был по возрасту чужим Лаборатории вулканологии, но был уже кандидатом наук, и был много старше молодых сотрудников, попавших в Институт по распределению. Сходное положение было и с отношением к науке. Институт числился научно-исследовательским но принадлежал Министерству геологии, то-есть был второразрядным по определению. Перворазрядными считались институты Академии наук СССР. Но и тут он не числился первороразрядным, Всесоюзным (как ВСЕГЕИ). По этому случаю мы получали зарплату на 20% меньше наших коллег занимавших те же должности во ВСЕГЕИ и все это продолжалось до тех пор, когда И. С. Грамберг не превратил его во ВНИИОкеангеологии. Желанная первая буква аббревиатуры В (всесоюзный) дала нам желанную прибавку. Однако все сказанное о второразрядности НИИГА совершенно не касалось значимости высокого научного уровня достигнутого работами ряда его сотрудников. Работы Ю.Е. Погребицкого по тектонике Таймыра были и остались основой понимания геологии этой страны. Л. С. Егоров стал лучшим в стране специлистом по петрологии пород ультраосновной-щелочной формации Его описания массивов Маймеча-Котуйской провинции широко признаны, недаром сотрудники Красноярского геологического управления, проводящие разведку апатит-магнетитовых месторождений, постоянно вызывали его как консультанта. В. А. Милашев стал одним из самых авторитетных в мире специалистов по петрологии кимберлитов. Их работы далеко превосходили уровень ординаных докторских диссертаций. В. А. Литинский давно стал признанным авторитетом по методам поисков кимберлитов и оценке их алмазоносности. Практически полностью разработанный во всех деталях метод поисков кимберлитовых тел с помощью магниторазведки и геохимического опробования привел к открытию буквально всех кимберлитовых тел Союза и тех стран, где работали советские геологи (в частности, в Африке). Его работы по методам пересчета данных поля силы тяжести далеко опередили свое время. Они позволяют дать прогнозную оценку нефтегазоносным районам советской Арктики. И все это не благодаря помощи Института геологии Арктики, а вопреки его сопротивлению. Везде они считались бы гордостью своей организации. Но не в НИИГА. Его работы по методам пересчета данных поля силы тяжести далекоп опередили свое время. Они позволяют дать прогнозную оценку нефтегазоносным районам советской Арктики. По контрасту со значимостью сделанного, Дима стал прямо-таки воплощением образа «лишнего человека». И все потому, что «обворовал» главного геофизика Института саму Р. М. Деменицкую, не поставив ее соавтором одной из своих работ. Отнюдь не главной. Но тут был нарушен принцип – право первой ночи то есть на соавторство во всех работах своих подчиненных. И это Раиса Михайловна не могла потерпеть. В соответствии с общими принципами системы результаты его работ широко использовались, выкинут был сам автор. История эта детально описана самим Литинским [Litinsky, 19]. И я не ошибусь сказав, что главное применение результаты его работ найдут в будущем. Сегодня российская промышленность не способна производить буровые платформы, обеспечивающие поиск нефти и газа в море. А, когда это время неизбежно наступит, оценка перспективных запасов углеводородов в арктических морях Димины оценки перспективных структур, основанные на предложенных им методам обработки гравиметрических данных, станут практическим инструментом поиска и тогда, когда российские ракеты полетят точно к цели –крупнейшим американским городам, точность эта будет обеспечена гравиметрическими исследованиями арктического бассейна, выполненными Димой и его коллегами. Аналогичным было положение в отношении наземных работ. И. С. Грамберг счел подходящим кандидатом на открытие массива Томтор Е. М. Эпштейна [Epstein, Danilchenko, Postnikov, 1994]. Ранее он работал в Маймеча-Котуйской провинции, занимался тамошними карбонатитами, отстаивая их осадочный генезис в противоположность Л. С. Егорову и заменяя анализ их генезиса ссылками на работы Д. С. Коржинского [Korzhinsky, 1945]. Чувствуя надежную опору за спиной и желая угодить заказчику, Ефим Михайлович попросту изложил свою версию того, как был открыт Томтор. Ярости амакинцев не было границ. Они потребовали «убрать этого типа», что и было сделано. С тех пор никто о нам не слыхал. Его руководитель Натан Ильич (русскоязычный вариант его имени Анатолий Ильич) Гинзбург относился к нему в общем благожелательно и бредовые идеи о генезисе карбонатитов относил за счет помешательства ума - «со всяким может случиться». Игорь Сергеевич естественно после этого прослыл «лучшим из возможных директоров». После его смерти Институт был назван его именем. Только вот публикации шли своим чередом потому что в Институте существовал разработанный во всех деталях процесс публикации своих трудов. Говоря об облике Института, заложенным еще при его основании, нельзя не сказать об огромной роли его заместителя Директора по науке М. Г. Равиче. Человек он был малоприятный, с отчетливыми связями с КГБ. Но это благодаря ему в Институте был создан редакционно-издательский отдел занимавшийся подготовкой к публикации и прекрасная типографская база обеспечивавшая оперативную публикацию трудов. Не меньшее внимание уделялось им и лабораторно-аналитической базе. Спектральная лаборатория (Р. С. Рубинович) пользовалась заслуженной славой среди однотипных лабораторий Ленинграда. Такова же была лабратория для экспрессного определения температуры гомогенизации газово-жидких включений (В.С. Аплонов) на основе их декрепетации, лаборатории изучения физических свойств пород (Л.М. Марморштейн, Л.А. Чайка). М. Г. Равич буквально «держал порох сухим», держа в Институте специалистов по физике геологических процессов. На нашем тогдашнем уровне они не находили применения, но их важная потенциальная роль в будущем не вызывала сомнения Я очень хотел продолжать работы по платформам, но последовала интермедия с моим переводом на Корякское нагорье, предложением ехать геологом в Антарктиду,письмом с жалобой в ЦК партии. М. Г. Равич, обосновывая эти решения, сказал: «Что вам надо? Вы же защитили, отдохните, дайте защитить другим»... Но я не хотел отдыхать я хотел заниматься наукой, по возможности наукой фундаментальной. Для вручения мне ответа ЦК дирекцию и меня вызвали в Смольный. Принявший нас инструктор обкома партии сказал: «Никакой обиды вам нанесено не было. Идите и работайте». Борис Васильевич прокомментировал: «Знаете, что вам хотели сказать этим ответом? И добавил: « Сколько можно писать!». М. Г.Равич прибавил к этому: Ну зачем вы это сделали? Прошел бы год, мы бы снова подали ваши документы и вы бы спокойно прошли». А теперь – кончено. Увидят вашу фамилию и спросят – это тот, что письма писал? Не-ет. Этого пускать нельзя». В структуре НИИГА совмещались производственные экспедиции, проводившие съемку, и научные отделы, обеспечивавшие качественность картирования и решавшие вопросы территориальной стратиграфии толщ, петрологии магматических пород и дававшие оценку металлогении. Все это делалось на чисто региональном уровне. Решение фундаментальных проблем не входило в задачи сводок ни наших, ни ВСЕГЕИ. Чтобы проводить работы в приарктических районах, требовалось прежде всего создать необходимую инфраструктуру. Это обеспечивалось строительством базы – палаточного городка с примыкающим аэродромом, складом и мощной радиостанцией. Заброска снаряжения и оборудования проводилась спецрейсами грузовых самолетов типа АН-22, идущих прямо из Ленинграда, через аэродром Косистый (примерно на широте устья Хатанги) или через Тикси к базе.

Вверху – столица экспедиции Биректа. На высокой террассе р. Оленека «Дворцовая набережная», выстроились ряды многоместных палаток «индий»; В середине: выброшенная в поле партия строит свою базу; В центре – начальник экспедиции Е.Я. Радин с женщинами-минералогами (из коллекции И. Ф. Гориной); внизу слева: Лабаз. Здесь складывались все наши продукты на полевой сезон. Поднятый на обструганных столбах на высоту человеческого роста он не дает возможность расхитить наши запасы главным врагам – леммингам. База экспедиции – ее столица. Отсюда проходило все регулирование жизни съемочных партий. Они прибывали сюда из Ленинграда и уже отсюда их разбрасывали по районам работ. Отсюда нам доставляли почту из дома и слали бухгалтерские указания:»Фарш колбасный по цене....рублей за банку считать сосисочным по цене такой-то». И, главное, слали поправки к тех. заданию и на вылете проводили приемку полевых материалов. Это была задача главного геолога и главного геофизика. Как это реально выгдядело зависело от степени творческого подхода этих двоих. Наш главный геофизик, В. А. Литинский (ныне в Денвере, штат Колорадо), разработал в деталях методику проведения магниторазведочных работ при поисках кимберлитов, а, в случае, если вмещающими породами трубок были не полностью немагнитные известняки кембрия, обосновал методику применения геохимических методов исследования и сам ездил по партиям, проверяя правильность проведения работ на местах. В нашу же задачу входило следить за правильным проведением попутной радиометрической съемки. Все это было опубликовано и вошло в норму для всего СССР. Наш главный геолог, В. Я. Кабаньков, специалист по стратиграфии кумбрийских толщ, тщательно следил за выполнением инструкций по проведению геологической съемки масштаба 1:200 000 и суммировал результаты работ, готовя партии к грядущей сдаче листов государственной геологической съемки в редсовете ВСЕГЕИ. Мы были обязаны во время представлять экспедиции данные о выполнении месячного плана, чтобы дать руководству экспедиции возможность актировать объемы выполненных работ и получить под них деньги.Расписание забросок проходило у нас в Биректинской экспедиции по следующему сценарию. Партии прибывали в начале мая с тем, чтобы их немедленно выбросить в районы работ с посадкой на лед. По прибытии в район каждая партия создавала свою базу, строя лабаз (склад) на обструганных столбах высотой около 2м, для предохранения продуктов от зверья, прежде всего от наших злейших врагов - леммингов, и каркасы для палаток.

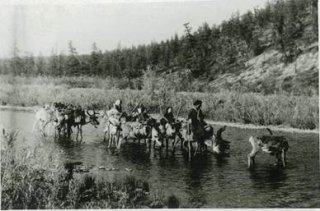

Эпоха геологической съемки. Главный способ внутренней транспортировки съемочных партий стадо вьючных оленей – примерно 100 голов на партию, к которым придавались одна-две семьи каюров. Фото Е. Н. Каменева. Из архива Э. Эрлиха

Потом наступал блаженный период весновки до полного схода снега – обычно до начала июня. Делать было нечего. Пропойцы-работяги за это время приходили в себя, руки переставали дрожать, сами становились гладкими, любо посмотреть. Но вот снег сошел и начинался период ударной работы, надо было успеть сделать как можно больше до появления комаров (начало июля), выйти на большую реку и там дней десять проводить камералку. Картина геологической съемки будет неполна, если не рассказать о том контингенте людей, без которого она была бы невозможна. Речь идет о сезонных рабочих. Это они били канавы и шурфы, они вместе с геологами составляли маршрутные пары. По составу они давали представительный «срез» ленинградского пролетариата. Среди них были грузчики складов гос. резервов и высококвалифицированные специалисты по точным оптическим приборам и монтажу орудийных башен. Их посылали для шеф-монтажа производимых ленинградскими заводами орудийных башен во все порты страны. Они нанимались на полевые работы, чтобы уйти от одуряющего однообразия ленинградской жизни, прийти в себя от непрерывной пьянки и хоть как-то материально поддержать семьи. Смысл нашей работы им был непонятен и чужд, не даром они называли все происходившее «затянувшейся новеллой Джека Лондона».

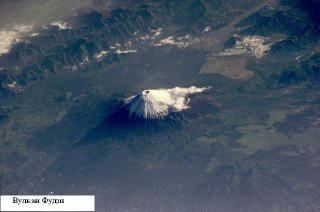

Высшей наградой съемщикам были обобщения региональных материалов. В НИИГА обобщение велось тематическими партиями. Второй уровень сводок был в соседнем с нами Всесоюзном геологическом институте (ВСЕГЕИ). Это там создавались обобщающие карты Сибирской платформы, Союза, трассы БАМа и, как вершина, геологическая карта Тихого океана и стран его обрамления. Над ними работали такие мастера как Т. Н. Спижарский, Н. С. Малич, Л. И. Красный. Здесь следует заметить, что обобщение материалов, что у нас в НИИГА, что во ВСЕГЕИ, шло исключительно по пути чисто географического расширения территории базы фактического материала без перехода к геодинамическому подходу условий образования типов структур. Сказалось и то, что в Горном нас готовили как геологов широкого профиля. Нам не читали специальных курсов ни по петрологии, ни по тектонике. Блестящие лекции М. М. Тетяева не спасали положения это были не более, чем отдельные замечания по отдельным вопросам и прочитанные человеком старого поколения. Лучше было положение в университетах, где готовили специалистов в отдельных отраслях наук о Земле. В довершение всего мы совершенно не знали новейших западных публикаций. Работы японских и голландских геологов о динамически активных структурах Японии и Индонезии дошли до нас с опозданием на более чем десять лет и то не в оригинале, а в адаптированном переложении академика А. Н.Заварицкого Даже такие основополагающие понятие как сейсмофокальная зона и данные морских гравиметрических работ пришли к нам только тогда. В сегодняшней русскоязычной литературе сейсмофокальную зону иногда называют «зоной Заварицкого», что является вопиющим искажением истории исследований. Они были в полной мере освоены геологами европейских стран, Новой Зеландии и США. Именно эти материалы, в соединении с первыми данными о только-что открытой глобальной системой срединно-океанических хребтов, легли в основу гипотезы (ныне- теории) «тектоники плит». Я очень переживал отсутствие научного руководства, считая что оно могло бы восполнить пробелы образования, но все наши попытки с Валерой Ермаковым заручиться им от А.Е. Святловского завершились неудачей. Он был слишком занят собой. Наследие ГУСМП сказывалось даже в традициях продовольственного снабжения полевых партий нестандартными продуктами вроде консервированного сыра. Работы Института по закрытию «белых пятен» принесли огромное количество геологического материала, в том числе открытие Маймеча-Котуйской провиции ультраосновных-щелочных пород и Оленекской провинции кимберлитов. Описание геологии Корякского нагорья было выполнено геологами НИИГА профессионально, но вполне стандартно. Много лет спустя сюда пришел Ю. Б. Гладенков, принесший с собой геодинамический подход к геологии этого края. Мы лишь дали ему материал для его построений. Очень стандартен и низок был уровень петрологических построений. Новые веяния в этой области пришли лишь благодаря работам специалистов нового поколения - Л. С. Егорова, для Маймеча-Котуйской провинции, и В. А. Милашева для кимберлитов северо-востока Сибирской платформы. Таймыру повезло, поскольку его геология была дана Ю. Е. Погребицким. Талантливый самородок Л.А. Чайка так и остался невостребованным. Нестандартное мышление его не помещалось в колодки отчетов. В результате его попросту «выслали» в лабораторию физических свойств горных пород, в рентованном подвале соседнего дома на Писарева. Там он изобретал способ хранения фактических данных на перфорированных карточках – «изобретение велосипеда» или «новый» подход в преддверии уже изобретённого интернета. Чтобы не оставлять работы на платформе незавершенными, я защитил в 1962 году во ВСЕГЕИ кандидатскую диссертацию по нейтральной теме «Тектоника Суханского прогиба». Подозреваю, что термин этот был известен только в НИИГА и лишь специалистам по стратиграфии кембрийских отложений (в частности, нашему главному геологу В. Я. Кабанькову). C пециальным в диссертации был раздел о закономерностях пространственного распределения кимберлитового и траппового (базальтового) магматизма. Так я опять стал «лишним человеком». В этот раз начальство не прикрывалось стыдливо ссылкой на «заказчика», министерство обороны, дававшее Пятому Геологическому управлению деньги на составление «военно-технических справочников». В 1958 году никаких заказчиков в природе не было. Типичность любого геолога как лишнего человека отметил А. С. Грибоедов создав типичный образ Чацкого: «А если Бог в душе его пробудит жар К искусствам творческим, высоким и прекрасным, Они тотчас – разбой, пожар И назовут его мечтателем опасным» Сдвиг науки на восток. мой переезд на Камчатку, 1963 Письмо Б. И. Пийпу я написал в 1962 году. Незадолго до того, в 1957 году, по инициативе академиков М. А. Лаврентьева, С.Л. Соболева и С.А. Христиановича, было создано полуавтономное от центральной Академии Сибирское отделение АН СССР, с центром в новосибирском Академгородке, объединившее под своей эгидой все научные учреждения, расположенные к востоку от Урала. Это была программа «сдвига науки на Восток». Наука в старой организационной форме себя исчерпала, стимулы для научного поиска больше не работали. Осуществление исследовательских работ в новых центрах на Востоке страны наталкивалось на две почти непреодолимые трудности. Переезд видных ученых из привычной Москвы требовал создания в новых районах по крайней мере сходных условий жизни – жилья, мед. обслуживания, снабжения и это в условиях резкой, непреодолимой разницы между Москвой и любым другим районом России. Ликвидировать этот разрыв государство было не в силах и поэтому шло на паллиативные меры, создавая исключительные условия для переезжающих ученых – особую систему медицинского обслуживания, специального строительства жилья для сотрудников новых институтов, предоставления им специального снабжения. Разница в товарах в магазинах Новосибирска и Академгородка бросалась в глаза. В итоге все жители Новосибирска ездили в Академгородок за продуктами. Резко облегчались условия поездок на международные научные конференции, для новых Институтов, выделялись дополнительные места членов-корреспондентов, дополнительный листаж научных публикаций. Старшие научные сотрудники при переезде автоматически становились заведующими отделов, получая «под свое крыло» молодежь. Но это последнее было заведомо обречено на неудачу – московские ученые не привыкли к руководству научными коллективами. Третий этап – выпуск сборника Международного вулканологического Бюллетеня, посвященного Камчатке, который вышел в 1979 году [ Erlich, Gorshkov, eds., 1979]. С тех пор он начал жить своей жизнью. Каждый может легко ознакомиться с ним оценить его, особенно сейчас, когда он размещен В. И. Белоусовым на интернете. Именно на этом фоне надо рассматривать два судьбоносных решения: 1. Впервые получение одного из высших академических званий «член-корреспондента» ставилось в прямую зависимость не от результатов исследований, а от административного поста (директора Института). При предоставлении жилья академику полагался коттедж, члену-корреспонденту пол- коттеджа, старшему научному сотруднику – трехкомнатная квартира, младшему научному сотруднику кандидату наук –двухкомнатная квартира и т. д. Это для Новосибирска, а в Петропавловске-Камчатском и этого не было. В итоге создавалась настоящая кастовая система. 2. Второе положение настолько постыдно и настолько противоречит обычным нормам научной этики, что оно не было даже зафиксировано письменно, хотя наш директор С. А. Федотов ссылался на «всем известное» право любого администратора на соавторство в работах своих подчиненных. Это рассматривалось как компенсация за усилия, потраченные на администратрирование. Исследовательские результаты расссматривались как второстепенные. Можно себе представить в каком застойном состоянии пребывала советская академическая наука если, не взирая на антинаучное признание примата административной работы над собственнно-исследовательской, сама передача научной работы в более молодые руки немедленно привела к резкой интенсификации исследований во вновь созданном Сибирском отделении. Но сдвиг этот был чисто механический, без коренной реформы системы организации науки. Просто ученым давали новые должности и материальные блага, как премию за переезд из насиженных мест в необжитые края. Но даже эта полумера в результате передачи планирования научной тематики непосредственно в руки ведущих ученых молодого поколения дала свои плоды. В области наук о Земле школа Сибирского отделения резко выделялась широким применением статистических методов и вниманием к физико-химическим основам петрологических процессов. Таким образом, мое решение о переезде в Петропавловск-Камчатский полностью отражало общие тенденции развития советской науки. Региональные научные городки возникли во всех областных центрах Сибири и Дальнего Востока. Это были комплексные институты в области наук о Земле, придаваемые в помощь местным обкомам партии и теоретически способные ответить на любые нужды региона. В зависимости от специфики региона им придавалась разная специализация. Так магаданский институт, естественно, специализировался в области месторождений полезных ископаемых, иркутский ориентировался на гохимию, учитывая наличие кадров аналитиков- в этой области. Его так и называли СибГЕОХИ. Специализация Сахалинского института менялась каждый раз с приходом нового директора. Традиционно каждый новый директор начинал с перекраски крыши здания института. Однажды на крыше было три полосы разных цветов – так скоропостижно происходила смена директоров. Институт вулканологии изначально создавался не как комплексный, а как специализированный, ориентированный на фундаментальные вопросы геологии, материал для решения которых в СССР в изобилии давали только Камчатка и Курилы. И отношение к нему было особое: традиционно сохранялась прямая его связь с центральной академией в Москве, минуя Новосибирск, выделялись дополнительные штатные единицы и дополнительный листаж научных изданий и, наконец, облегчалась возможность поездок на международные конференции. Так для меня в 1966 году впервые открылась возможность поехать с докладом на Международный Тихоокеанский конгресс в Токио. Мне глубоко чужда была подозрительность в отношении иностранных коллег, вызванная идеологическими причинами и боязнью провокаций с их стороны,нашим плохим английским и буквально полным отсутствием денег. Характерным примером такого поведения была С. И. Набоко. И. И. Гущенко острил: «Я вот все смотрю, кто бы мне денег предложил!». Я смотрел на наших зарубежных коллег, как на товарищей по работе и был рад представить наши камчатские материалы и свои идеи новой международной аудитории. Своего корявого английского я не стыдился. Мне было важно, чтобы меня поняли те, с кем я говорил. Может быть, именно поэтому на меня обратил внимание общепризнанный лидер японских вулканологов и геологов профессор М. Минато. Он предложил мне стать председателем одного из заседаний конгресса – невиданная для советских делегатов честь и ответственность. Я близко сошелся с ведущим японским вулканологом Кензо Яги. Иностранные вулканологи были рады убедиться, что у их российских коллег «нет рогов и копыт». После конгресса, на экскурсиях на острове Кюсю я получил возможность ознакомиться с огромными полями кислых игнимбритов, окружавших кальдеру Асо, так называемыми Асо-лавами, и осмотреть другой центр кислого вулканизма – вулкан Унзен. Учитывая различия аудитории, к которой я обращался, в отличие от статей на ту же тему в русскоязычных журналах, я широко привлекал материал по зарубежным вулканическим центрам. Это сказалось и в моем докладе на конференции по континентальному вулканизму в Санта Фе, штат Нью Мексико, в 1986 году. Непосредственно после выхода статьи о вулканотектонических депрессиях Камчатки [ Erlich, 1973], я привлек материалы по вулканам Аляски, Японии, Италии, широко используя космические снимки. В итоге были сформулированы различия моделей образования вулкано-тектонических структур вокруг центров базальтового вулканизма, таких как Фудзи и Хаконе в Японии, Этна в Италии, вулкан Вениаминофф на Аляске. Предполагалось, что оседание вокруг этих вулканических центров отражало понижение давления в зоне магмообразования, подобно понижению давления вокруг долго действующей нефтяной скважины. Я очень переживал отсутствие научного руководства, считая что оно могло бы восполнить пробелы образования, но все наши попытки с Валерой Ермаковым заручиться им от А.Е. Святловского завершились неудачей. Он был слишком занят собой.

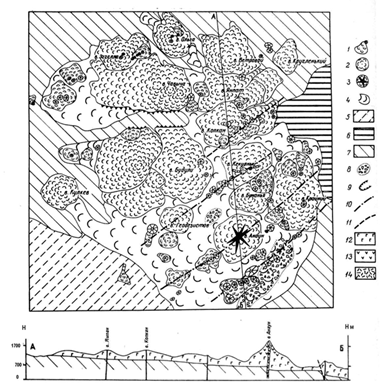

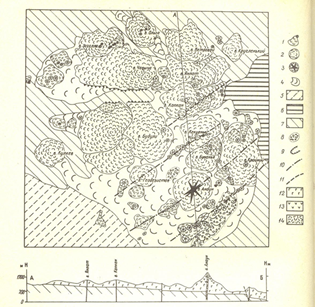

Вулканический материал Фудзи подтекает под эрозионно-тектонический уступ обрамления вулкано-тектонической депрессии. Фудзи играет роль нефтяной скважины, эксплуатация которой вызывает понижение давления в нефтеносном пласте, что и приводит нефтеносном пласте, что и приводит к просадке поверхности. к просадке поверхности.

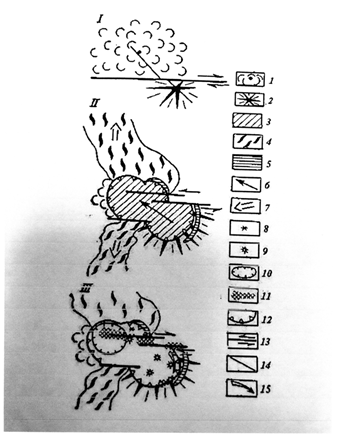

Диаметрально противоположная модель образования предполагалась для вулкано-тектонических депрессий, формирование которых ассоциировалось с массовыми выбросами кислого пирокластического материала – пемз и игнимбритов, отражающих момент внедрения в верхние горизонты коры интрузий гранитоидов. Таковы Паужетская, Узон-Гейзерная и Большесемячинская вулкано-тектонические депрессии на Камчатке, кальдера Асо и вулкано-тектоническая структура Унзен на острове Кюсю в Японии, кольцевые структуры, обрамляющие вулканы Угашик и Аниакчак на Аляске. После кальдерообразующего выброса на этих центрах в течение длительного времени продолжается посткальдерная вулканическая активность, причем питающим очагом служит коровая интрузия гранитоидного состава, локализованная в ходе кальдерообразующего этапа. Локализация кальдер и вулкано-тектонических депрессий этого типа контролируется трансфомными разломами [ Naboko, 1974].

I – докальдерный этап вулканическрй активности; II – кальдерообразующая стадия; III – стадия пост-кальдерного вулканизма; > 1 – базальтовый щитовой вулкан; 2 – центр кислого вулканизма докальдерной стадии; 3 – поле локализации эруптивных центров кальдерообразующей стадии кислого вулканического материала; 4 – поля развития игнимбритов; 5 – дуговые системы трещин заполненные кислой магмой; 6 – направление горизонтального смещения магматического очага кислой магмы; 7 – напраавление течения игнимбритов; 8 – маар озера Дальнее; 9 – экструзивные купола, сложенные кислыми вулканическими породами; 10 – воронка взрыва; 11 – поля развития гидпртермально-измененных пород; 12 – сброс вдоль границы вулкано-тектонической депрессии; 13 – зоны глубинных сдвигов с указанием относительного смещения крыльев; 14 – зоны оперяющих трещин глубинного сдвига; 15 – направление оттока термальных вод от глубинного сдвига по дренирующей системе трещин; Но вернусь к моему началу в Институте вулканологии. Для меня на новом месте плохо было с главным –тематикой моей работы. Дирекция откровенно не знала, что со мной делать. «Мой» объект - вулканизм Срединного хребта был отдан Н. В. Огородову и его группе. Огородов считался «своим кадром», был родом из Ключей и уж как-то ущемлять его никак не хотели. Растерянность дирекции в отношении меня была результатом неопределенности моего положения. Я не принадлежал к сотрудникам Лаборатории вулканологии, но был уже кандидатом наук и был достаточно известен своими работами по четвертичному вулканизму, как отмечал в письме Б. И. Пийп. В равной мере недоумение и недоверие вызывал я и у молодых сотрудников, пришедших в Институт вулканологии прямо с университетской скамьи. Отчетов они не читали, поскольку ссылаться на них все равно было нельзя из-за секретности; впрочем, явно не читали и опубликованных работ, если те не были прямо по их специализации. Они пришли прямо с институтской скамьи, а я прошел школу съемки в НИИ, принадлежащем министерству геологии. Мои постоянные переезды на протяжении полувека дают полную картину положения в советской науке в двух основных типах организаций – НИИ принадлежавших министерству геологии и академическом институте вновь созданного Сибирского отделения Академии наук. Так неожиданно для меня самого эта статья стала не автобиографией, а анализом истории развития советской науки в целом. Но – «скоро сказка сказывается, не скоро дело делается». Дом был еще не готов и по- началу я поселился в здании Института на Пограничной, то-есть попросту расстелил спальник на полу одного из его кабинетов. Но главное, в Институт не знали что со мной делать. Я не входил в стандартные рамки, был по возрасту чужим Лаборатории вулканологии, но был уже кандидатом наук, и был старше молодых сотрудников, попавших в Институт по распределению. Наконец, С. И. Набоко предложила мне составить сборник имеющихся химических анализов вулканических пород Камчатки и Курил. Я обратился к молодым сотрудникам с просьбой дать для сборника новые, неопубликованные анализы, естественно, с гарантией указания кем они предоставлены. Тем не менее, я вызвал волну недовольства и опасения в том, что за неимением «своего материала» я собираюсь обобрать тех, кто предоставил анализы. Но этого показалось мало. Хозяевам неопубликованных ранее анализов захотелось, чтобы они были указаны авторами объяснительной записки к собственно собранию аналитического материала. Было абсолютно ясно: эти «научные работники» не понимают смысла самого выражения «обобщающая работа» и не знакомы с понятием «коллектив авторов». Текст с анализом закономерностей петрохимии вулканических пород был написан мной без чьего-либо участия. Ставить там соавтором кого бы то ни было я не собирался. Когда текст был написан, он очень понравился и С. И. Набоко и Л. А. Башариной (заведующей хим. лабораторией Института). Но от этого мне легче не стало. В итоге сборник «Петрохимия вулканических пород Камчатки и Курильских островов» был издан без фамилии автора на обложке. Я числился составителем и редактором. Сегодня в списке опубликованных работ сотрудников Института указаны отдельные главы сборника анализов «Петрохимия вулканических пород» под двойным авторством - Эрлих и хозяин анализа. Так-что найти эти работы невозможно. Зря старались потрафить «хозяевам анализов». Они давно забыли об той истории. Что делать дальше, мне надо было придумывать самому, и я выбрал тему «соотношение вулканизма и тектоники островных дуг и сходных с ними геотектонических систем». Дирекция вздохнула с облегчением. Учитывая то, что эта тектоника «числилась» за А. Е. Святловским, который в это время был директором Ключевской вулканостанции меня и отправили к нему в Ключи. Так мы, с уже бывшим в Ключах В. А. Ермаковым, занялись структурой и вулканизмом Ключевской группы вулканов. Валера, не считая Леши Шанцера, был единственным из институтской молодежи, имевшим опыт работы на геологической съемке. Я с искренним удовольствием вспоминаю два полевых сезона с ним. Один - на юго-западе Ключевской группы, в бассейне реки Студеной, второй – на Харчинской группе вулканов между собственно Ключевской группой и Шивелучем. Попытка организовать геофизические работы сорвалась. После того, как все попытки найти руководителя на Ключевской вулканостанции провалились, я кажется впервые осознал необходимость самому определить тему своей работы. Так я впервые сформулировал тему своих будущих исследований «Соотношение современной структуры и четвертичного вулканизма в западной части Тихоокеанского кольца». Слово соотношение отражало жадность к объему исследования, который должен был включить как петрологию вулканических пород, так и структуру вулканических поясов. Говоря о тектонике, имел в виду структурную геологию, а не привешивание ярлыков о принадлежности к тому или иному типу тектонических систем. И, характерно, что выбирая тему я сознательно ушел от территории Камчатки и Курил. Это было отражением стремления уйти от постоянных претензий «институтской молодежи» в том, что я пользуюсь их материалами – попросту ворую их замечательные материалы. Так я начал работу над книгой, вышедшей в 1973 году. Но главное работал по этой тематике до сегодняшнего дня. Выбор оказался удачным. Материал давал множество поворотов темы от наиболее общих как формирование гранитного слоя коры, соотношения метаморфических и магматических процессов до отдельных проблем образования вулкано-тектонических структур и вопросов петрологии разного типа вулканических процессов. Большие возможности открывало резкое расширение базы фактического материала как за счет размеров рассматриваемой территории требовавшей освоения огромного нового литературного материала, рассмотривающего геологические данные с точки зрения «западных» авторов, так и принципиально-новых источников фактов, таких как спутниковые снимки. Это дало мне возможность закончить начатую работу. Но в полной мере я смог оценить это на последнем этапе жизни, когда я вышел на пенсию и стал финансово и административно независимым. В 1966-1971 году вышли из печати мои статьи о результатах аналитических работ по массиву Томтор (радиометрическому датированию пород и руд, декрепетации минералов и различных типах апатитовых руд), окончательно доработана монография о современной структуре и четвертичном вулканизме Камчатки. В середине 1960ых годов впереди замаячила Генеральная Ассамблея Международного Геодезического и Геофизического союза в рамках которой IAVCEI (Всемирная Ассоциация вулканологии) должна была провести симпозиум по кислому вулканизму. Именно на этом фоне я организовал поездку на вулкан Хангар, который казался мне ключом к решению вопроса о генезисе кислых магм – мощный центр четвертичного кислого вулканизма здесь был непосредственно наложен на гранито-гнейсовый комплекс гранитного слоя коры. В состав отряда вошли минералоги из Новосибирского Академгородка И. Т. Бакуменко, Н. А. Шугурова, Н. М., Попова [ Bakumenko, Shugurova, et al., 1970]. Их исследования по изучению газово-жидких включений в ксенокристаллах кварца из пемз Хангара дали принципиально-новый материал о составе газово-жидких включений и температуре их гомогензации (12000 C ). С точки зрения решения проблем геодинамики Камчатки значительным событием был выход двух статей в журнале Геотектоника [ Erlich, 1964, 1966]. Эти работы закрепили мою точку зрения на связь вулканических поясов с линейными грабен-синклиналями, и дали описание нового для Камчатки типа вулкано-тектонических структур. Позже вышла из печати сделанная ранее коллективная статья о четвертичных кальдерах Камчатки [ Zubin et al., 1971]. Мне оставалось только одно – заняться сводкой литературного материала по районам материала по четвертичному вулканизму и современной структуре Камчатки проходило в разных формах и в несколько этапов. Первый этап познания материалов Камчатки был итогом освоения результатов геологической съемки масштаба 1: 1,000,000. Он ознаменовался открытием огромных масштабов новейшего базальтового вулканизма Срединного хребта и продолжающейся фумарольной активности вулкана Ичинского. Признание широких масштабов верхнеплейстоцен-голоценового вулканизма на Срединном хребте было возвращением к наблюдениям С. П. Крашенинникова в середине XVIII века о том, что к северу от Шивелуча (то-есть, в Срединном хребте) есть много активных вулканов, из которых «иные дымят, а другие огонь бросают». На втором этапе осознания камчатского материала я выполнил литературную сводку материала на тему соотношения современной структуры и четвертичного вулканизма в западной части Тихоокеанского кольца и в 1968 году представил ее, как рукопись книги для издания в Сибирском отделении издательства Наука в Новосибирске. В ней я отработал основные идеи, связанные с данной тематикой. Вышла она из печати много позже [ Erlich, 1973]. Наверное главным достижением этой работы была установленная связь вулканических поясов со стрктурами типа грабен-синклиналей. Это было диаметрально противоположно точке зрения А. Е. Святловского об исключительной связи вулканизма с процессами поднятия. Н. В. Огородов приложил немало усилий, чтобы доказать отсутствие грабен-синклиналей на Срединном хребте, а позже и на юге Камчатки. Он, однако упустил из виду самую важную вещь – важна была не ассоциация вулканических поясов с той или иной формой структуры, а с определенной динамической обстановкой в частности с общим растяжением. На Срединном хребте место грабен-синклинали заняли линейные зоны шлаковых поясов и лавовых вулканов (рис. 12). Трудно сказать, почему большие масштабы вулканизма Срединного хребта не были отмечены А. Е. Святловским. Он имел все возможности это сделать по результатам аэрогеологической экспедиции к вулканам Камчатки, которые он интерпретировал. Более того, если он по высокомерию не читал производственных отчетов, то несомненно знал мои статьи на эту тему, которые сам же и рекомендовал к скорейшей публикации в печати [ Erlich. 1958, 1960а]. Поверхность базальтовых лавовых потоков была ни в малейшей степени не затронута эрозией. И А. Е. Святловский, безусловно, понимал значимость выводов из этих фактов. Именно это был период максимального распространения универсальной металлогенической концепции, развитой на примере Камчатки Г. М.Власовым. Он был переведен из Хабаровска во ВСЕГЕИ, в Ленинград. Здесь у него было два ученика – М. М. Василевский и В. К. Ротман. Здесь он написал том серии Геологии СССР, «Камчатка и Курильские острова» [ Vlasov, 1964]. Мне оставалось только одно – заняться сводкой литературного материала по четвертичному вулканизму и современной структуре Камчатки. Оно проходило в разных формах и в несколько этапов. Это было диаметрально противоположно точке зрения А. Е. Святловского об исключительной связи вулканизма с процессами поднятия. Третий этап – выпуск сборника Международного вулканологического Бюллетеня, посвященного Камчатке, [Erlich, Gorshkov, eds., 1979]. С тех пор он начал жить своей жизнью. Каждый может легко ознакомиться с ним оценить его, особенно сейчас, когда он размещен В. И. Белоусовым на интернете. Мы со Львом Тихомировым тогда резко выступили против отдельных положений этой концепции. Я сошёлся со Львом на общем для обоих желании (преступном, с точки зрения начальства Пятого геологического Управления) - заниматься главными вопросами геологии Камчатки. Мы составили сводку данных шлихового опробования и написали на её базе записку «Основы металлогении Камчатки» [Tikhomirov, Erlich,1961]. Статья была довольно наивной, но в ней имелась интересная деталь: по всему югу Камчатки, в поле развития кислых игнимбритов, в шлихах присутствовали зерна самородного олова. Откуда они - никто не понимал. Нам сказали: «В Природе этого не может быть! Это просто обломки олова со шлиховых лотков, засоряющие пробы». Мы, к сожалению, присоединились к осторожным голосам. Так открытие того, что присутствие самородных металлов в тяжелой фракции вулканических пород составляет их характерную черту, было задержано почти на 20 лет и было признано лишь после исследований Ф. Ш. Кутыева. Это послужило мне уроком того, что в Природе все возможно, даже то, что мы не понимаем сегодня. Поэтому, когда оказалось, что ядро Томтора образует крупнейшее в мире карбонатитовое тело, я безоговорчно признал это. Н. В. Огородов приложил немало усилий, чтобы доказать отсутствие грабен-синклиналей на Срединном хребте, а позже и на юге Камчатки. Он, однако упустил из виду самую важную вещь – важна была не ассоциация вулканических поясов с той или иной формой структуры, а с определенной динамической обстановкой в частности с общим растяжением. На Срединном хребте место грабен-синклинали заняли линейные зоны шлаковых поясов и лавовых вулканов (рис.11).