| |||

| |||

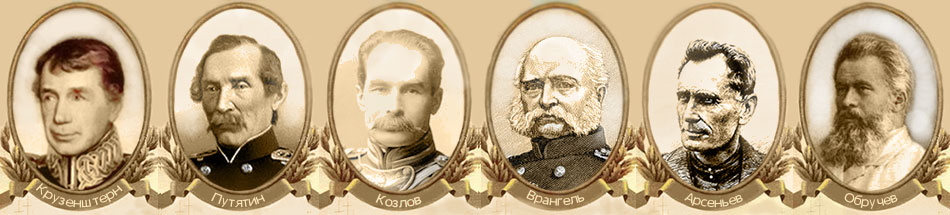

Рис. 1. Портрет К. И. Богдановича Эдвард Эрлих Предтеча 29 ноября 2014 года исполняется 150 лет со дня рождения ученого-геолога Карла Ивановича Богдановича (1864 - 1947). Начало деятельности Богдановича совпало с началом современной геологии в России, создателями которой явились такие гиганты, как И. В. Мушкетов, Ф. Н. Чернышев, В. А. Обручев. Имя Богдановича законно стоит в их ряду. Но даже на фоне этих могучих талантов Богданович выделяется широтой и многообразием деятельности и особенно ее направленностью на поиски рудных месторождений. Путешественник-географ, горный инженер-геолог, основатель кафедры геологии полезных ископаемых Петербургского горного института, создатель российской школы геологов-специалистов по месторождениям полезных ископаемых, автор обобщающих сводок и учебников, один из руководителей геологической службы России и Польши –только список его достижений занимает немало страниц. В настоящей статье мне хотелось бы остановиться лишь на некоторых результатах деятельности Богдановича, которые сегодня находят отражение в работе любого геолога. Среди 36 выпускников, окончивших Петербургский горный институт в 1886 году, двое - К.И. Богданович и В.А. Обручев - избрали специальность геологов. Имя Владимира Афанасьевича Обручева широко известно среди геологов России. Имя его ровесника - Карла Ивановича Богдановича – долго замалчивалось в сталинскую эпоху, хотя представляется, что ценность его работ ничуть не меньше, а в области геологии месторождений полезных ископаемых и значительно больше достижений многих его коллег. Еще во время студенческой практики на Урале Богданович под руководством Ф.Н. Чернышева изучал железорудные месторождения и результаты в тот же год опубликовал в Горном журнале. Как аспирант профессора И. В. Мушкетова он работал на постройке Закаспийской железной дороги. В ходе этих работ Карл Иванович провел исследование горной системы Копет-Дага на границе Российского Туркменистана и Персии и в нескольких отчетах сообщил первые сведения об орографии и геологии этой горной страны. Там же он описал копи бирюзы в районе Нишапура. Эти исследования выдвинули его на видное место среди российских геологов. Началом самостоятельной профессиональной деятельности Карла Ивановича стало участие в Тибетской экспедиции под руководством М. В. Певцова, продолжившей дело незадолго до того скончавшегося Н.М. Пржевальского. Изучение географии и геологии Центральной Азии было давней традицией Русского географического общества и, позднее, Геологического комитета. Именно русские экспедиции Н. М. Пржевальского и исследования П. К. Козлова и П. П. Семенова–Тянь-Шанского создали схему рельефа центральной части азиатского континента. То же направление имели работы геолога И.В. Мушкетова, первого учителя К.И. Богдановича и В.А. Обручева. В этом ряду стоит и экспедиция 1889 года в Тибет и Куэнь-Лунь, в которой участвовал "молодой специалист" К.И. Богданович. Позднее он самостоятельно изучал геологическое строение Дарваза в Бадахшане, на границе нынешних Афганистана и Таджикистана. В результате трех маршрутов по Южному Тянь-Шаню Богданович выяснил основные черты орографии Тибета и прилегающих к нему хребтов, установил их дугообразный характер, сильную их расчлененность, наличие ряда «диагонально-поперечных» хребтов, и обнаружил связь Куэнь-Луня с Памиром. Он собрал новые данные о третичных отложениях в долине озера Чатыр-кал и вулканической области Тонана, обследовал восточный склон Памира с цепью Мустаг-ата, установил миграцию озера Лоб-нор. Во время рабочих маршрутов он посылал И. В. Мушкетову письма о своих наблюдениях (тот же способ сообщения миру о своих открытиях, каким пользовался Колумб!); по завершении экспедиции М. В. Певцова он описал научные результаты ее. Это были новые русские данные по геологии Центральной Азии (Богданович К. И., 2011). Автор статьи Эрлих Эдуард Натанович Автобиография Говоря о себе, о том как я сложился как человек и геолог, прежде всего надо сказать, что я ленинградец. Именно так – не санкт-петербургжец, а ленинградец. Мне странны усилия многих моих сверстников провозгласить себя «петербургжцами» (что мы знали об этой чуждой нам имперской столице?). Все мои юные годы прошли в самом центре этого замечательного города. Моя профессиональная биография началась с того, что в 1951 году, то-есть едва получив паспорт, я нанялся рабочим в одну из геологических партий 5 Геологического Управления. С тех пор непрерывно до 1973 года, когда у меня был инсульт, я принимал участие в экспедиционных работах. Специализировался на различных аспектах вопросов соотношения магматизма и структур. Пытался совместить практичекую геологическую работу (съемку, поисковые работы) с теоретическими исследованиями. Автор более 150 научных работ в том числе 7 монографий опубликованных в России, США, Японии, Италии и Южной Африке. Редактировал часть геологической карты Тихого океана и стран его обрамления в масштабе 1:10,000,000 под редакцией Л. И. Красного, посвященную четвертичному вулканизму. Геологи, проводившие экспедиционные исследования в конце XIX века, описывали, как и в эпоху Великих географических открытий, дотоле неизвестные хребты протяженностью в сотни километров (так К. И. Богданович открыл Прибрежный хребет, параллельный Джугджуру) или такие планетарные черты рельефа как упомянутый дугообразный изгиб прилегающих к Тибету хребтов. Их работа в качестве собственно геологов только и начиналась после выяснения главных географических характерстик. Геологические карты основывались на общих геоморфологических наблюдениях в сочетании с макроскопическим определением пород. Недаром первой задачей геологической службы Геолком ставил картирование. В необычайно интенсивной рабочей биографии Богдановича, с богатым опытом работы в самых различных районах России и за ее пределами, особое место занимает трёхлетняя Охотско-Камчатская горная экспедиция (1895-1898 г.г.). Экспедиция была организована Министерством земледелия и государственных имуществ, при поддержке Императорского географического общества и Российской котиковой компании. Экспедиции поручалось изучить специфику рельефа, составить топографические карты, дать оценку металлогении и, в частности, золотоносности Охотского побережья и Камчатского полуострова. Оценка на золото даже включала подсчёт запасов россыпей. Читая сегодня текст доклада Карла Ивановича по итогам Охотско-Камчатской экспедиции на заседании Географического общества (Богданович, 1899) и будучи знаком на собственной практике в современных условиях с географо-геологическим особенностями полуострова, хорошо представляешь, какие организационные трудности приходилось преодолевать Богдановичу, и поражаешься достигнутым экспедицией результатам. Охватить весь полуостров, даже просто пройти территорию равную по площади Великобритании, – дело нелегкое, а по бездорожью да перенося сезонные тяготы (многодневые снежные пурги зимой, тучи комаров летом, осенние и весенние половодья) - нечто неординарное, настоящий подвиг. Большую часть пути участники экспедиции прошли пешком или на лыжах, рядом с собачьими упряжками, делая 10-20 верст в сутки, переправляясь через реки на самодельных плотах. Для жены Карла Ивановича была сооружена специальная люлька, подвешенная между двумя оленями. Им приходилось бороться со вспышками опасных болезней, особенно крупозного воспаления легких. Современный геолог, отправляясь на проведение полевых работ, имеет в своем распоряжении топографические карты и аэрофотоснимки территории. Без них сама работа геолога считается невыполнимой. У геологов конца XIX века этих материалов не было. Одним из важнейших результатов экспедиции явилось создание сети из 38 опорных астрономических пунктов, покрывших территорию всего полуострова. Эта огромная работа, выполненная участником экспедиции, штурманом штабс-капитаном Н.Н. Лелякиным, заложила базу всех последующих геолого-географических исследований. На этой основе Богдановичем и Лелякиным была составлена топографическая карта Камчатки в масштабе 1:840000. В значительной степени на этой опорной сети основывалась карта вулканов Камчатки, составленная Н. Г. Келлем, участником будущей экспедиции Ф. П. Рябушинского (1908-1910 г.г.). Н. Н. Лелякин был ближайшим сподвижником К. И. Богдановича. Они вместе закартировали хребет Джугджур и, спускаясь по течению впадающей в Охотское море речки, шли по колено в ледяной воде, погружаясь иногда по пояс (Охотско-Камчатская экспедиция – Тайны веков, 2011).

Рис. 2. Группа участников Охотско-Камчатской экспедиции. В центре - К.И. Богданович. www.portalwiedzy.pan.pl/……/17_bogdanovicz.pdf. Сайт открыт для свободного пользования. Условия, в которых проходила работа экспедиции, ярко характеризуются самим Н. Н. Лелякиным: «Обстоятельства пути - очень неблагоприятные... сильный ветер и мороз... от 45 до 52 Ц. Снегу на реке совсем не было, так что с оленями было очень трудно справляться, да и самих тоже несло по льду». Затем новая запись: «На перевале с восточного берега на западный берег Камчатки на высоте 61/2 тысяч футов попали в пургу, которая продолжалась 5 дней. Благодаря хорошо устроенным нашим палаткам, мы избегли неминуемой смерти» (РГА ВМФ, ф.404, оп.2, д.821, л.16, 34об)» (цитируется по Канн, 2012).

Рис. 3. Охотско-Камчатская экспедиция. Собачья упряжка - основное транспортное средство на Камчатке. www.portalwiedzy.pan.pl/……/17_bogdanovicz.pdf. Сайт открыт для свободного пользования. Важным достижением Богдановича было впервые проведенное описание вулканов зоны Срединного хребта Камчатки: Ичинского (Хоа-шень), Хангара, Анауна, Чингейнгейна, вулканической группы Айнелькан. В те годы районы этих вулканов были труднодоступны, и лишь много лет спустя, в середине XX века, они были вновь описаны геологами. В Центральной Камчатской депрессии Богданович описал вулкан Шивелуч и сообщил много новых данных о строении Ключевской группы вулканов. В Восточной вулканической зоне им описаны Корякская сопка, Вилючик, Мутновская сопка. Богданович впервые сообщил о висячих ледниках на вулкане Алней.

Рис. 4. Вулкан Хангар в Cрединном хребте, открытый экспедицией К.И. Богдановича. Фото Н. А. Смелова. http://www.kamchatskykrai.ru/volcano/hangar/hangar/main_htm. Публикуется с разрешения автора снимка, Н. А. Смелова. Выполненное Карлом Ивановичем описание вулканов послужило основой каталогов вулканов Камчатки, составленных П. Т. Новограбленовым и, позднее, В. И. Влодавцем и Б. И. Пийпом (Новограбленов, 1932; Влодавец, Пийп,1957). Богданович впервые установил эволюцию типа четвертичного вулканизма от трещинных (или связанных с древними щитовыми вулканами) базальтовых излияний к кислым экструзиям вулканических пород. К их изображению на карте он применил тот же подход, что и к магматическим комплексам вообще, поставив во главу угла не возраст, а состав слагающих их пород, и лишь на второе место – их возраст и стратиграфическое положение. Такой подход к изображению полей развития молодых вулканических пород был продолжен и развит в середине XX века геологами, проводившими геологическую съемку (Малеев, ред., 1969, Эрлих, Трухин, 1969).

Рис. 5. Вулкан Ичинский (Хоа-шень), описанный К. И. Богдановичем. Фото Н. А. Смелова. http://www.kamchatsky-krai.ru/geography/volcanoes/ichinsky-rayon.htm. Публикуется с разрешения автора снимка, Н. А. Смелова. Для оценки значимости составленной по итогам экспедиции геологической карты характерен эпизод, имевший место в Ленинграде много лет спустя на заседании ученого совета ВСЕГЕИ, ответственного за выпуск всех геологических карт страны: Обсуждается макет очередной геологической карты Камчатки. Никто не рвется выступать в прениях. Спасая дебаты, председательствующий взывает к сидящему в первых рядах участнику экспедиции Совета по развитию производительных сил СССР середины тридцатых годов Д.С. Харкевичу: "Дмитрий Степанович, Вы - один из отцов камчатской геологии. Может быть, Вы скажете о своих впечатлениях?". Дмитрий Степанович неохотно поднимается и в былинном стиле начинает: "Первая геологическая карта Камчатки, составленная Карлом Ивановичем Богдановичем по результатам работ экспедиции 1895-1898 года, вышла из печати в 1904 году. Она была составлена по результатам наблюдений, сделанным в ходе четырех пересечений полуострова, половина из которых была выполнена на санях, когда большая часть поверхности была покрыта снегом. Следующая геологическая карта Камчатки, составленная академиком А.Н. Заварицким, вышла в 1935 году. Она представляла гигантский шаг назад по сравнению с картой К.И. Богдановича. Следующий вариант геологической карты Камчатки был составлен М.Ф. Двали и Б.Ф. Дьяковым и вышел в 1946 году. Это был большой шаг вперед по отношению к карте А.Н. Заварицкого, но далеко было ей до той, которая была составлена К.И. Богдановичем. Что ж, обсуждаемый сегодня вариант - это шаг вперед по отношению к карте Двали и Дьякова, но как же далеко нам еще до карты Карла Ивановича Богдановича!"(Эрлих,2006). Другой не менее важной особенностью Охотско-Камчатской экспедиции было проведение поисков золота в районах работ. При этом следует отметить, что в 1896 году на соседней Аляске началась одна из крупнейших в истории Северной Америки «золотых лихорадок». Русские торопились оценить перспективы минеральных богатств окраин империи. Богданович руководил специальным отрядом для разведки и подсчета запасов россыпных месторождений золота в районе Джугджура. Не остались безрезультатными и поиски на Камчатке: в верховьях реки Облуковиной был установлен один единственный шлих, содержащий зерна самородного золота. Но лишь после проходки линии горных выработок в следующем году Богданович смог сделать вывод о перспективности района на золото. Это как раз тот район, где десятилетия спустя были открыты золоторудное месторождение Ага, рудопроявления Оганчи, Золотое и верховий реки Кирганик. А. А. Смышляев замечает, что К. И. Богдановичу следовало бы поставить памятник как первооткрывателю камчатских золотых месторождений (Смышляев, 1999). В 1892-94 годах Богданович принял участие в изучении геологии вдоль трассы Сибирской железной дороги, от Оби до Байкала. Попутно он исследовал рудопроявления железных руд по Ангаре, а также описал выходы бурого угля, соляных рассолов и строительных материалов, собрал коллекцию валунов нефритов. Позднее он руководил экспедицией в районе Главного Кавказского хребта и юго-восточного Закавказья (система Дибрара). Едва окончилась Охотско-Камчатская эпопея, осенью 1898 года Богданович послан на Ляодунский полуостров в Манчжурии для оценки золотых россыпей. И вскоре затем он приглашен как специалист в новую экспедицию, снаряжённую В. М. Вонлярлярским на Чукотку для поисков золота на этом полуострове. Результаты обеих экспедиций позволили подтвердить перспективность большинства изученных территорий на россыпное золото. Но, увы, как частенько случается в России, между рекомендациями ученого и их практическим использованием (есть такое уродливое слово - внедрение) легла пропасть. Ничего подобного золотому буму на Клондайке в России не последовало. Многие выдающиеся ученые стремятся к созданию собственных научных школ. Эта задача может быть реализована при наличии специализированной кафедры. Но главным всё-таки остается личность ученого и то, что он вкладывает в смысловое содержание своего предмета. Богданович в 1902 году, создал в Петербургском горном институте кафедру геологии рудных месторождений, которая стала школой российских геологов – рудников. В противоположность более конкретным дисциплинам, таким как минералогия и кристаллография, учение о рудных месторождениях сочетает структурную геологию и изучение вещественного состава руд. Строго говоря, во всей блестящей плеяде российских геологов-специалистов по месторождениям, непосредственно учеником К. И. Богдановича можно считать академика А. Н. Заварицкого; среди нефтяников - академика И. М. Губкина, тектониста - профессора Д. И. Мушкетова, специалиста по геологическому картированию академика Д. В. Наливкина, не говоря о сотнях студентов профессора Богдановича, в 1902-1919 годах. В Горном институте он читал лекции по курсу с разделами: «Введение в геологию», «Физическая геология», «Рудные месторождения». В результате чтения этих курсов были подготовлены учебники (в 1907-08 годах «Динамическая геология» в 4х томах, в 1912-1913 годах «Рудные месторождения» в 2х томах).

Рис. 6. Профессор Санкт-Петербургского горного института с коллегами. (Богданович крайний справа). www.portalwiedzy.pan.pl/……/17_bogdanovicz.pdf. Сайт открыт для свободного пользования. Деятельность новой кафедры Богданович считал естественным продолжением работы уже существовавших горных школ Европы и Америки (Фрайберга, Пршибрама, Кляусталя, Вены, Колорадо). Главным условием успешного ведения поисков, по его мнению, была оперативная публикация новых данных и наблюдений геологов-поисковиков и рудничных геологов. Примерами его подхода к исследованию рудных месторождений стали обобщающая работа «Железные руды России» и сводка о геологии рудных месторождений мира. В основу этих монографий легли данные о генезисе образующих эти месторождения минералов. В итоге кубанских работ Богдановича и его учеников была разработана стратиграфическая схема третичных отложений Кавказа. В 1912 году Карл Иванович, в качестве консультанта частной фирмы, впервые выяснил природу нефтяных месторождений бассейна реки Эмба. К. И. Богдановичем была установлена приуроченность нефтяных месторождений района к определенным стратиграфическим горизонтам. Благодаря его работам русские геологи завоевали мировой авторитет как специалисты по нефтяной геологии. В первые годы советской власти К. И. Богданович, как профессор Горного института и декан геологоразведочного факультета, энергично взялся за подготовку геологов-нефтяников, и прочел впервые в СССР курс геологии нефтяных месторождений. Но какой бы области геологических наук он ни касался, его анализ базировался на принципе актуализма, лежащим в основе наук о Земле. Он всегда интересовался активными проявлениями геологических процессов, в частности, изучал последствия землетрясений в Мессине (1903 г.), Сан-Франциско (1906 г.) и на Тянь-Шане (1910 г.). Живые дислокации создавали основу для изучения тектоники мобильных поясов. По-видимому, его крупнейшим вкладом в науки о Земле является введение понятия о фациях и разработка метода фациального анализа (Рюле, 1972). Создание рациональной структуры геологических работ в масштабе страны требует организационных способностей, которые, несомненно, были присущи Карлу Ивановичу: полная самоотдача, бескорыстное служение науке, самостоятельность и независимость решений, творческий и трезвый подход к любой проблеме – качества, противоположные столь нередкому использованию административного положения для получения научных чинов. Геологическая служба России приобрела организационные черты с созданием в 1882 году Геологического комитета (упразднен в 1930 году). Первым его Директором стал Георг фон Гельмерсен. Богданович вошел в Геолком в 1901 году и был назначен главным геологом, а в 1914 году избран Директором Геолкома. Формально кандидат на эту должность назначался министром. На этот раз Богданович был неофициально выбран научной колллегией Геолкома. Представление министру, подписал Президент Академии наук А. П. Карпинский. Таким образом, Карл Иванович стал первым выборным Директором. Он руководил резко расширенным составом комитета. В 1913 году в комитет входили 11 человек и 6 помощников, а после расширения его состав возрос до 30 действительных членов и 20 адъюнкт геологов. Чтобы сосредоточиться на работе Геолкома К. И. Богданович оставил место профессора в Петербургском горном институте, сохранив за собой лишь чтение основного курса (Богданович, Карл (Кароль) Иванович - Иркипедия). В начале 1916 года Богданович разработал проект, предусматривавший составление десятиверстной геологической карты всей территории России. Карта эта рассматривалась как основной метод исследования минеральных ресурсов страны и сопровождалась описанием рудопроявлений полезных ископаемых. Она явилась прототипом будущей государственной геологической карты масштаба 1:1000000. В итоге Академией наук, в серии «Естественные производительные силы России» был издан многотомный труд «Полезные ископаемые». Планируя деятельность российского Геолкома во время Первой мировой войны, Богданович обращал особое внимание на необходимость быстрейшей разведки месторождений совершенно новых видов стратегического сырья, таких как вольфрам, которые делали возможным создание сталей, устойчивых к высоким температурам. В этом отношении он чутко оценивал тенденции развития экономики и интересы страны. Но приходилось считаться с землевладельцами на чьей территории находились месторождения необходимого сырья. Академик А. Н. Крылов вспоминает, как в 1916 году на заседании Комиссии естественных производительных сил К. И. Богданович делал доклад «О месторождениях вольфрама», которые имеются в Туркестане и на Алтае. По мнению докладчика, для изучения туркестанских руд следует снарядить туда экспедицию, испросив на нее 500 рублей. Про вольфрам же на Алтае он промолчал. Попросив слова, Крылов сказал: «Насчет туркестанских рудников дело обстоит просто – вот 500 рублей и, вынув купюру, протянул ее председательствующему А. Е. Ферсману. А с Алтаем дело сложнее. Карл Иванович не указал, что рудники находятся на землях князей Владимировичей. Вольфрам - это быстрорежущая сталь, то есть более чем удвоение выделки шрапнелей. Если где уместна реквизиция или экспроприация, то именно здесь: не будет шрапнелей это значит проигрыш войны, а тогда не только Владимировичи, но и вся династия «к чертовой матери полетит». И добавляет:«Я оказался пророком, месяца не прошло, как династия Готорп-Романовых полетела» (Академик Крылов, 1963). 1919-ый стал «годом перелома» в биографии К.И. Богдановича. С окончанием Первой мировой войны и распадом Российской империи Польша стала независимым государством в январе 1918 года. А в следующем январе началась жестокая Советско-польская война и в октябре 1919 года появился Декрет о выходе из российского гражданства. Возможность репатриации вызвала широкое движение за возвращение на родину среди лиц польского происхождения. В июле 1919 года Карл Иванович Богданович, поляк по национальности, покинул Россию и поселился в Польше, где были его исторические корни. Здесь он сменил свое руссифицированное имя на данное ему при рождениии – Кароль Нереуш. Творческие люди масштаба Карла Ивановича нетерпимы для диктаторских режимов. Отъезд К. И. Богдановича из России предшествует произошедшей через два года высылке из страны наиболее выдающихся представителей творческой интеллигенции, так называемого «философского парохода». В период нацистской оккупации Краковская горная академия была закрыта, ее материальная часть разграблена, польские профессора подвергались репрессиям (Богданович К. И., Википедия, 2011). В 55 лет надо было начинать жизнь сначала. Переезд после долгой и активной деятельности в одной из крупнейших геологических держав мира – России в провинциальную Польшу, только начинавшую становиться на ноги как самостоятельное государство, не мог не вызвать потрясения у ученого. Вначале он вообще не получил работы, соответствующей его квалификации. Его просто использовали как эксперта для рапортов польской группы посредников Версальской конференции. Но уже вскоре он занимает руководящую должность польского представительства Нефтяного общества братьев Нобелей. В середине 1921 года он был назначен Юзефом Пилсудским профессором Краковской горной академии, где и читал лекции по всем геологическим дисциплинам, вёл научную работу и поисковые исследования до ухода на пенсию в 1938 году.В 1927 году вышел его труд по геологии Польши – сводка её рудных месторождений. С 1932 года он стал член-корреспондентом и затем действительным членом Польской академии наук. В 1933 году он принял активное участие в работе Всемирного геологического конгресса в Вашингтоне. Уже будучи на пенсии, в 1938 году он был назначен руководителем Польской геологической службы (Государственного геологического института в Варшаве) и вернулся к её восстановлению в 1944 году, сразу после освобождения Варшавы. В период нацистской оккупации Краковская горная академия была закрыта, ее материальная часть разграблена, польские профессора подвергались репрессиям (Богданович К. И., Википедия, 2011). Сам Карл Иванович до своего последнего часа продолжал работать над сводкой мировых запасов полезных ископаемых - Surowce mineralne swiata – «Минеральные ресурсы мира», которая была закончена его учениками и вышла из печати в 1952 году (тома 1-3) и 1954 году (том 4). Это лучшее свидетельство востребованности результатов труда ученого и памяти о нем. Заслуги и достижения Кароля Богдановича поминаются Польшей на всех уровнях – официальных, научных, учебных,в среде коллег и друзей. В 1952 году Государственный геологический институт в Варшаве выпустил памятную медаль в честь Богдановича, которая вручаается за успехи в развитии геологии. Начиная со второй половины 50-х, к польским товарищам присоединяются советские голоса, В 1964 году 100-летний юбилей К. И. Богдановича был отмечен международной советско-польской конференцией в Варшаве. «Географические» советско-польские симпозиумы, посвященные К.И. Богдановичу, прошли в 1959 году в Варшаве (1959г.), в Ленинграде (1972 г.), во Вроцлаве (1978 г.). Что касается геологических достижений Карла Ивановича, то достаточно проследить дальнейшее развитие его начинаний, применение его идей и накопленных им фактов в деятельности его учеников и последователей. Такую преемственность можно назвать живой памятью о предтече: Намеченная Богдановичем программа деятельности Геолкома, основанная на необходимости проведения геологического картирования всей территории страны легла в основу работы советской геологической службы. Открытые учениками Богдановича Магнитогорское месторождение железных руд и Второе Баку, огромный нефтеносный бассейн между Волгой и Уралом, стали основой индустриализации страны; Исследования Богдановича по новейшему вулканизму Камчатки показали важность материала для фундаментальной науки о Земле и привело к созданию в 1944 году, по инициативе ученика Карла Ивановича – академика А.Н. Заварицкого, Лаборатории вулканологии АН СССР. Насколько велико было воздействие личности Карла Ивановича на его учеников свидетельствует тот факт, что как только политическая обстановка в стране позволила, в период «оттепели» вышла их коллективная статья о жизни и деятельности ученого (Заварицкий и др., 1956).До того редким исключением оставалась краткая заметка Н.Н.Яковлева 1948 года. Не так давно А.В. Хобта, опубликовал пересказ статьи академиков, явно продиктованный теми же чувствами глубокого уважения и восхищения к этому удивительному человеку (Хобта, 2009). В годы учебы в Ленинградском горном институте, на геолого-разведочном факультете – создании К.И. Богдановича, мы ни разу не слышали даже упоминания его имени. С нашим замечательным предшественником мы знакомились на практике, сталкиваясь с вопросами, которые задолго до нас вставали и перед ним, и на которые он находил ответы; или мог подсказать путь к ответу. Так сложилось, что мои рабочие маршруты на Камчатке пролегли прямо по следам К.И. Богдановича. Мы (партия 5 геологического управления под начальством М.Б.Голубовского) проводили геологическую съемку масштаба 1:500000 в районе одного из пересечений полуострова, сделанных Богдановичем. Для составления геологических карт требовалось составление схемы эволюции четвертичного вулканизма, что и было сделано (Эрлих, 1960). Тогда же мы картировали находящийся на нашей территории Ичинский вулкан и, в составе экспедиции Хабаровского отделения географического общества под начальством А. И. Яцковского, я участвовал в восхождении на вулкан Ичинский. Нами было установлено, что активность вулкана продолжается – под заполняющим сомму ледником работает мощная фумарола. В центральной и северной части Срединного хребта были откартированы не тронутые эрозией огромные поля новейших базальтов. Все это подтверждало местные легенды об извержениях вулканов этого района. В 1968 году, уже будучи в Институте вулканологии, я создал отряд для работ на Хангаре. Идентичность состава кислых вулканитов и подстилающих вулкан метаморфических пород и гранитоидов, отвечающих гранитному слою коры, делали Хангар идеальным местом для проверки гипотез образования кислых магм. Тонкие исследования температур гомогенизации включений (Бакуменко и др., 1970) показали вероятность связи генезиса четвертичных кислых вулканитов с мантийными источниками. Результаты иследования Хангара были доложены на симпозиуме по кислому вулканизму Всемирной асоциации вулканологии на сессии ассамблеи МГК в Москве в 1971 году. Сто пятьдесят лет – большой срок. Многое устарело или умерло. До сих пор можно только поражаться неутомимой страсти к познанию, толкавшей этого естествоиспытателя от одной экспедиции к другой, гигантской работе по созданию собственной научной школы, чтению курсов, написанию учебников и обобщающих монографий, наконец, огромной деятельности по организации эффективной работы геологических служб России, а позднее Польши. Все это делает Карла Ивановича Богдановича предтечей современной геологии и истинным воплощением благородного девиза нашей профессии: MENTE ET MALLEO (Умом и Молотком) Литература: Академик А. Н. Крылов, 1963, «Мои воспоминания». http://base13.glasnet.ru/text/krylov/277.htm; Бакуменко И. Т., Н. А. Шугурова, Э. Н. Эрлих, Н. М. Попова, 1970, Генезис кварца из пемз вулкана Хангар.// Доклады АНСССР, том 191, № 3; Богданович К. И., 2011, Википедия http://ru.wikipedia.org/ (последнее изменение апрель 2014) Богданович, Карл (Кароль) Иванович - Иркипедия irkipedia.ru/.../bogdanovich_karl_karol_ivanovich. (Энциклопедия-хрестоматия Иркутской области и Байкала последнее изменение текста март 2014) Богданович К. И., 1899, Вести из Охотско-Камчатской экспедиции.// Изв. Русского Императорского географического общества, т. XIV, вып. 1, стр. 88-99; Влодавец В. И., Пийп Б. И.,1957, Каталог действующих вулканов Камчатки.// Бюлл. Вулк. Станций, №25, стр. 5-95; Заварицкий А. Н., С. И. Миронов, В. А. Обручев, Н.Н. Яковлев, 1956, О научно-организационной деятельности К. И. Богдановича.// в кн.: Очерки по истории геологических знаний, вып. 5, с. 188-210. Канн С. К., 2012, Подвиг приближения к Сибири (в связи со строительством Транссиба). //В: « Иркутский историко-экономический ежегодник», Иркутск, БГУЭП, стр. 116-120; Малеев Е. Ф., ред., 1969, Методика картирования вулканических формаций Камчатки. М. Наука, стр. 7-41; Новограбленов П. Т., 1932, Каталог вулканов Камчатки.// Известия Гос. геогр. общества, том LXIV, вып. 1, стр.88-99; Охотско-Камчатская экспедиция – Тайны веков., 2011, Agesmistery.ru/node/1325 Рюле Э., 1972, Карл Богданович – основоположник палеогеографии и метода фациального анализа.// Советско-польский симпозиум, посвященный 100-летию К. И.. Богдановича, тезисы докладов, Л., стр. 62-63; Резанов И.А., 1976, По горам и пустыням Азии.Путешествия К.И. Богдановича., //М., с.5;// Смышляев А.А., 1999, Геологи Камчатки (очерки по истории геологических Мэкспедиций на Камчатке). //Изд. ВСЕГЕИ, СПб, 228 стр Хобта А. В., 2009, Богданович Карл Иванович.// Строительство Транссиба, очерки истории (конец XIX - начало XX века), Иркутск, стр. 332-338 Эрлих Э. Н., 1960, Об эволюции четвертичного вулканизма в зоне Срединного хребта Камчатки. //Известия АН СССР, сер. геол., №12; Эрлих, Э., 2006, Месторождения и История, //СПб Политехнический университет, 175 стр.; Эрлих Э. Н., Ю.П.Трухин, 1969, Пример картирования неоген-четвертичных вулканических толщ одного из районов юго-восочной Камчатки.// В кн: Методика картирования вулканических формаций. М. Наука; Яковлев Н.Н., 1956, О научно-организационной деятельности К. И. Богдановича.// в кн.: Очерки по истории геологических знаний, вып. 5, с. 188-210; Яковлев Н.Н., 1948, Памяти проф. К. И. Богдановича (1864-1947).// Природа, №6, стр. 88; Bohdanowisch K. I., 1904, Geologische Skizze von Kamtschatka,// Peterm.Mitttteil., Bd. 50, H.3-8, p. 1-34. Материалы: Предоставлено автором

|