| |||

| |||

Семен Иванович Челюскин

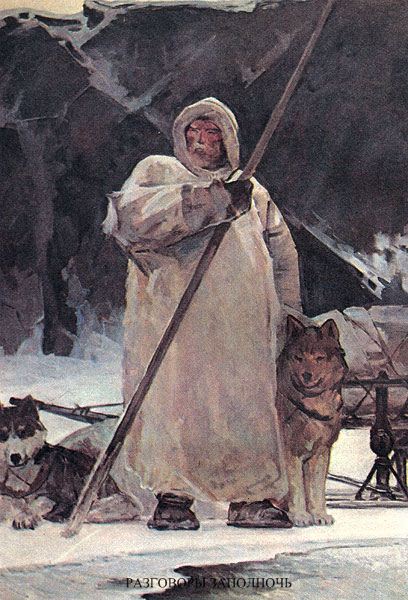

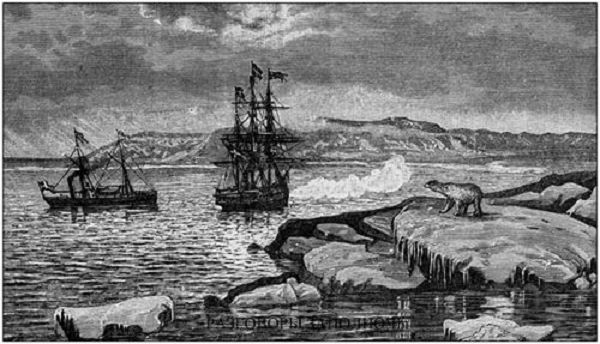

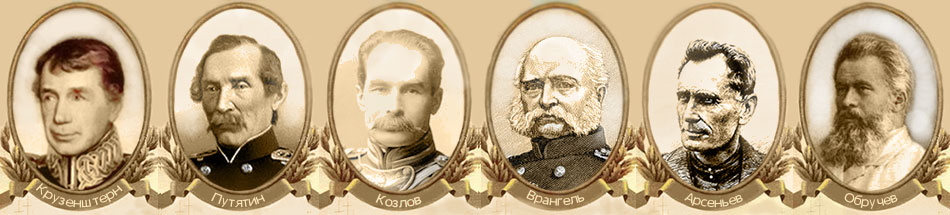

В полночь с 8 на 9 мая 1742 года русский полярный исследователь Семен Иванович Челюскин со своим отрядом достиг самой северной оконечности Евразии – мыса, названного впоследствии мысом Челюскин. О человеке, которым вправе гордиться Россия, сведений в архивах, к сожалению, сохранилось очень мало. Даже дата рождения Семена Ивановича точно не установлена. Википедия указывает предположительно «около 1707 года». Известно, что он родился в селе Мишина Поляна Белевского уезда (сейчас село в Арсеньевском районе Тульской области). В одном из своих дневников Семен Иванович упоминает, что отец его был стряпчим, но рано ушел из жизни, и он воспитывался в семье дальних родственников. Род Челюскиных (во многих документах XVII в. эта фамилия значилась как Челюсткины) имеет старинное происхождение. Предки Семёна Челюскина служили воеводами, были объезжими и “письменными головами”, стольниками и стряпчими. Так, его дед Родион Матвеевич дослужился до “головы” (чин полковника) московских стрельцов. Это значит, что он был богат, знатен, вхож в царский двор. Родион Челюскин содействовал служебному росту сына Ивана: тот был сначала стряпчим, потом стольником. Круто изменилось колесо фортуны при Петре I. После подавления бунта московских стрельцов фамилия Челюскиных попала в список Тайной канцелярии. Оказавшись в опале, Иван Родионович был вынужден продавать и закладывать имения и земли, влезать в неоплатные долги и обрёк свою семью на скудную жизнь в глухой деревушке. Летом 1714 года Челюскин прибыл в Москву на смотр дворянских недорослей и осенью был зачислен в Школу математических и навигацких наук. Три года он обучался грамоте, затем перешел в навигационный класс, где кроме алгебры, геометрии, тригонометрии и астрономии преподавали и искусство судовождения. В летнее время вместе с другими воспитанниками школы Семен Челюскин плавал матросом на судах Балтийского флота. Это было очень престижное учебное заведение, основанное еще Петром Первым. Из его стен вышло немало прекрасных морских офицеров, ставших украшением российского флота. Окончив школу в 1721 году, Челюскин продолжил службу в Балтийском флоте, обучал гардемарин на Балтике описи отдельных участков прибрежных районов Финского залива. В 1721 Семён Челюскин “получил аттестации в науке и в практике”, зарекомендовав себя, “как честному человеку надлежит, пробу дав в достоинстве штурманской должности и хорошем обхождении”. В 1720-е годы Челюскин нес службу на кораблях Балтийского флота в должности “навигатора”, ученика штурмана и подштурмана. Вместе с тем он практиковался и в описании прибрежных участков Финского залива. По некоторым свидетельствам, он зарекомендовал себя знающим моряком: в 1727 подштурман Челюскин обучал гардемарин на Балтике. Тогда же он обзавелся семьей. Несмотря на то, что Семён постоянно нес нелегкую службу и находился в отрыве от дома, перспектив роста у него было мало: руководящие и доходные должности на кораблях занимали иностранцы, а в адмиралтейских кругах он не имел влиятельной поддержки. 17 апреля 1732 был подписан указ о снаряжении Великой Северной экспедиции под руководством В.Беринга. В конце января 1733 в Адмиралтейство был подан “список морских и адмиралтейских служителей, отправляющихся в Камчацкую экспедицию”. Одним из первых в нем числился подштурман Семён Челюскин. Вскоре его произвели в штурманы и направили в Екатеринбург – для “немедленного приготовления к судам припасов, вещей и артиллерии”. Столкнувшись с самоуправством местных должностных лиц, волокитой и бюрократизмом, будучи вынужден задержаться в городе, он, хотя и с большим трудом, но раздобыл все необходимое. Среди офицеров флота в экспедицию отправлялся земляк и приятель Челюскина лейтенант Василий Прончищев. Ему предстояло возглавить отряд по исследованию северных берегов от Лены до Енисея. Лейтенант взял в свою команду энергичного штурмана. В конце июня 1735 они уходили в неведомое и опасное плавание за Полярный круг, а спустя год Челюскин похоронил чету Прончищевых в вечной мерзлоте.

Во время второй зимовки в Усть-Оленёке Челюскин хорошо обдумал обстоятельства предыдущих неудачных плаваний. Вместе с геодезистом Никифором Чекиным и двумя солдатами он выехал в Якутск, но Беринга там не застал. Отправляясь на Камчатку, командор оставил ему предписание: переслать в Адмиралтейство рапорт и оставшиеся материалы, а самому ждать дальнейших указаний из Петербурга. 23 февраля 1738 в Адмиралтействе “слушали доклад по полученному из Камчацкой экспедиции от штурмана Челюскина рапорту”. В частности, там говорилось, что если и далее “в определенной вояж следовать, то надлежит сделать малый ялбот”. Еще он убедительно просил доставить из Петербурга новые канаты и тросы, паруса и компасы, “в чем ныне недостаток есть”. Вопреки распространившемуся среди морских офицеров мнению о тщетности продолжения плаваний в полярных широтах Челюскин высказался определенно: “Начатое свершиться должно”. Таков был девиз русских моряков. Без малого два года провел Семён Иванович в Якутске. Исполняя обязанности командира отряда, Челюскин заботился о матросах и солдатах, входивших в экипаж корабля (их было более 40 человек). Характерно, что в предыдущем плавании команда отнеслась к штурману настороженно — уж больно горяч и суров. Но в Якутске многие поняли: за строгостью стоят доброта и требовательность по отношению к людям. Семён Иванович хорошо понимал, что возобновив экспедицию, они отправятся в плавание тем же составом. И успех предприятия во многом будет зависеть от них самих. Пришла весна 1740. Челюскин начал кропотливую подготовку к плаванию: осматривал снасти, организовывал починку парусов. 13 июля вышли в очередной поход. В последний раз штурман управлял своим кораблем. Спустя месяц дубель-шлюп затерло дрейфующими льдами вблизи бухты Прончищевой. Было решено оставить “Якуцк” — “токмо бы людей спасти”. На лед сгрузили снаряжение и припасы. Сделали санки и пошли к берегу, преодолевая торосы. Построили две “юрты земляные”. Жили там до тех пор, пока не установился зимний путь. Недоставало провианта. Помог енисейский промышленник Василий Сазоновский, доставивший 70 пудов муки. Через месяц, пройдя около 700 верст, пострадавшие от кораблекрушения “претерпевали великую трудность и едва не все одержимы были цынготною болезнию, от которой несколько служителей померло”, но достигли зимовья. За 1741 партии штурмана С.Челюскина и лейтенанта Х.Лаптева описали берег между устьями рек Пясины и Нижней Таймыры. Группа геодезиста Чекина обследовала часть восточного побережья полуострова. Оставался неисследованным, как тогда называли, Северный Таймурский мыс. Конец лета и осень провели в Туруханске. Шла кропотливая подготовка к съемке северной части Таймырского побережья. Выполнить эту трудную и опасную работу, судя по обнаруженным документам, мог только Челюскин.

Материалы:

|