| |||

| |||

Падение 12 февраля 1947 г. 10 ч. 38 мин. 46° 9'36" N, 134° 39'12" E Россия, Приморский Край Десятки тыс. экз. общим весом более 31 т. "Сихотэ-Алинский метеоритный дождь относится к числу уникальных явлений природы. Он представляет собой самый обильный и притом железный метеоритный дождь, далеко превосходящий все известные метеоритные дожди как по числу индивидуальных экземпляров, так и по их общей массе ". Е.Л. Кринов, 1981 г.

Падение Сихотэ-Алинского метеорита 12 февраля 1947 г., 10 ч. 38 мин., г.Иман, Приморский край. Рисунок худ. П.И.Медведева - очевидца этого события. "…Жители таёжного Красноармейского района 12 февраля - явились свидетелями весьма редкого явления. В 10 часов утра на небосводе был замечен гигантский пылающий метеорит, пронесшейся с огромной скоростью в направлении отрогов Сихотэ-Алинского хребта. Падение метеорита сопровождалось громовым шумом, вызвавшем сотрясение воздуха,.от которого в окнах многих зданий разбились стекла, разрушались трубы, как в сильную бурю качались бекона деревья. В ряде мест огромные дуби и кедры были вырваны с корнями. При падении метеорит оставил за собой густой дымный след коричнево-красного цвети, державшийся в воздухе длительное время. Были слышны взрыв. Установить место падения метеорита пока не удалось..." "Вечерняя Москва" 17 февраля 1947 г.

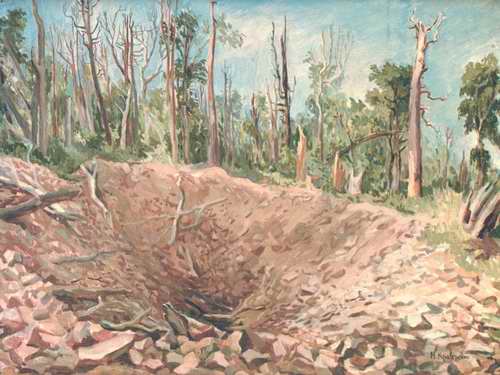

Один из кратеров, образовавшихся при падении Сихотэ-Алинского метеорита. Картина художника Н.А.Кравченко (1948 г)

На месте падения многие деревья были повалены вместе с корнями.

Отдельные уцелевшие деревья стояли вместе с обломанными вершинами и

кронами. Обломки древесных стволов, сучья, кедровая и еловая хвоя были

разбросаны по всему кратерному полю. Среди этого хаоса зияли кратеры и

воронки. 14 февраля место падения было случайно замечено с воздуха летчиками П.Я. Фарциковым и А.И. Агеевым, выполнявшими плановый полет из Улунги в Хабаровск. По прибытии в Хабаровск они сообщили о своих наблюдениях в геологическое управление, которое немедленно организовало экспедицию для предварительного исследования места падения. В состав экспедиции входили геологи В.А. Ярмолюк, Г.Т. Татаринов и В.В. Онихимовский. 21 февраля экспедиция вылетела из Хабаровска и 24 февраля после двухдневного тяжелого перехода по тайге геологи добрались до мести падения. Часом позже место падения достиг владивостокский геолог Ф.К. Шипулин с двумя местными охотниками, который предпринял самостоятельные поиски, руководствуясь показаниями очевидцев о направлении полёта

Первыми достигли места падения дальневосточные геологи Ф.К.Шипулин, Л Т. Татаринов, В.А.Ярмолюк и В.В. Онихимовский (слева направо), которые исследовали кратерные воронки и обнаружили первые обломки метеоритного железо. Конец февраля 1947 г.

Обоз первой экспедиции Комитета по метеоритам на пути к месту падения Сихотэ-Алиньского метеорита. Апрель 1947 г. На месте падения тайга была опустошена. Многие деревья были разбиты, их вершины срублены. Обломки древесных стволов висели на кронах уцелевших деревьев. Снег был уплотнен и образовавшийся плотный наст свободно выдерживал человека. Среди этого хаоса зияли кратеры и воронки. Наибольший кратер имел диаметр 26 м и глубину 6 м. Огромные кедры, поваленные с корнями, лежали радиально вокруг кратеров. Геологи обнаружили около 30 кратера и воронок и составили план их расположения. В одной из воронок среди разбитых скальных пород они собрали метеоритные осколки. В Комитете по метеоритам о прошедшем событии было известно из сообщений прессы. Позже пришли телеграммы от геолога Р.К. Шипулина, Красноармейского райкома КПСС и Дальневосточного геологического управления. В район падения была направлена специальная экспедиция, которая к концу апреля достигла места проведения работ. Возглавил экспедицию академик В.Г. Фесенков. В помощь экспедиции Приморским военным округом было выделено подразделение саперов. Экспедиция провела детальное обследование места падения, опросила очевидцев, выполнила теодолитную съемку местности и собрала несколько тонн индивидуальных экземпляров и фрагментов метеоритного дождя. Но главное состоит в том, что эта экспедиция положила начало многолетним последующим исследованиям Сихотэ-Алинского падения, которые продолжаются и до сих пор.

Саперы вытаскивают из кратерной воронки самый большой фрагмент Сихотэ-Алинского метеорита весам 1745 кг. Снимок 1950 г.

Еще один крупный фрагмент метеоритного железа извлечен из кратерной воронки силами саперного подразделения. Снимок 1950г. Организатором и лидером этих исследований был Евгений Леонидович Кринов. В ходе этих работ удалось установить следующее:

Схема дробления метеорного тела во время движения в земной атмосфере с космической скоростью (Кликни чтобы увеличить). В земную атмосферу вошло космическое тело диаметром в несколько метров и массой в сотни тонн. При движении через нее оно испытало многократное дробление. Первый разрыв тела на части произошел на высоте около 25 км, последний примерно на 6 км.

Этот фрагмент образовался на первых стадиях дробления высоко от поверхности Земли и почти не менял ориентации при дальнейшем полете в атмосфере, В результате воздушной обработки он приобрел форму, напоминающую головку снаряда.

При интенсивном вращении в атмосфере фрагменты первых стадий дробления становятся огруглыми и имеют хорошо выраженную кору плавления и регмаглиптовый рельеф. Куски первых стадий дробления прошли наиболее длинный путь в атмосфере, во время которого их поверхность испытывала сильный нагрев. Плавление и абляция привели к хорошо сформировавшейся коре и волнообразному рельефу поверхности метеоритов.

Фрагменты второй стадии дробления отделялись от метеорного тела на меньшей высоте. Они имеют регмаглиптовый рельеф и кору плавления, т.е. еще успевают испытать значительную атмосферную обработку, но сохраняют обломочную форму, возникающую в результате атмосферного разрушения метеорного тела. Фрагменты второй стадии дробления имеют более мелкий и резкий рельеф.

Фрагменты, образовавшиеся вблизи от поверхности Земли на последних стадиях дробления ,не несут заметных следов атмосферной обработки и сохраняют оболомочную форму, возникшую в результате атмосферного разрушения метеоритного тела. Часто они лишены коры плавления и регмаглиптового рельефа. Такие обломки легко покрываются слоем ржавчины. Наконец куски третьей стадии повторяют форму частей внутренней структуры метеоритного вещества.

Осколки метеорита Сихоте-Алинь На площадь около 20 км2 выпало более 100 тысяч фрагментов массой от долей грамма до сотен и даже тысяч кг.

Волшебный мир обломков Сихотэ-Алинского метеорита - яркая иллюстрация эффективности механического разрушения космических тел при торможении в земной атмосфере. Крупные куски образовали на поверхности почвы кратеры (от 0.5 до 30 м в диаметре). Их удары были настолько сильны, что эти куски частично разрушались, а их осколки были выброшены из кратеров. Всего было собрано несколько десятков тысяч фрагментов общей массой более 27 т. Самый крупный неразрушившийся экземпляр весит 1745 кг. Сихотэ-Алинский метеорит отнесен к типу грубоструктурных октаэдров химической группы IIB. Его химический состав: Fе 93.29; Ni 5.94; Со 0.38; Сu 0.03; Р 0.46; S 0.28 (мас.%)

Разрез фрагмента метеорита Сихоте-Алинь В минеральном составе доминирует металлическое железо, в незначительных количествах присутствуют троилит (FeS), шрейберзит ([Fе,Ni]3Р) и хромит (FеCr2O4). Предел прочности при растяжении 4.4 кгс/мм2, при сжатии - 40.6 кгс/мм2. Расчеты орбиты показали, что Сихотэ-Алинcкое метеоритное тело даже на наибольшем расстоянии от Солнца находилось внутри пояса астероидов и никогда не приближалось к Солнцу ближе чем на радиус земной орбиты. Распад родительского тела Сихотэ-Алинского метеорита, который привел к формированию данной орбиты, произошел 350 млн. лет назад. Использованы материалы: http://alamas.ru/rus/world/Hirghiz-Nuur_r.htm

|