| |||

| |||

Если плюнуть с досады в мутно-зеленые воды озера Шара-Нур и пойти дальше к восточному берегу острова, то можно спуститься к Байкалу. Это не констатация очевидного: мест, где можно так сделать без риска что-нибудь себе свернуть, на весь восточный берег штук шесть – не в пример полого-песчаному западному он чуть менее чем полностью представляет собой почти отвесные утёсы по 80-120м, круто обрывающиеся в воду.

Подъехать к берегу здесь можно только по падям – долинам ручейков, не так давно бывших речками. Этнограф И. Георги, в 1772 году, помнится, заметил, что «на всем острове нет ни одной дороги, нет пахотных земель, несмотря на обилие ключей… Рыбы и птицы здесь чрезвычайное изобилие». Сейчас на Ольхоне дорог больше, чем нужно (хотя все плохие… собственно, поэтому их и больше чем нужно – вдоль раздолбанной колеи в том же направлении прокладывают вторую, убивают и ее – торят третью…), но вот ключи – исчезли. Когда-то в устье пади Ташкиней на запруде в ручье работала мельница, сегодня какой-то ручеек еще вьется, но в нем уже трудновато найти место, где можно набрать полную кружку воды, не взбаламутив дна…

На остальном протяжении побережье лишено не только пляжиков, но во многих местах даже россыпей валунов у подножия утесов – скала и под водой продолжает отвесно уходить в глубину. Это край рифтового разлома, образующего Байкал, и примерно в 10 км от берега, прямо напротив высшей точки Ольхона, зафиксирована наибольшая глубина озера – 1637 м от поверхности. Подводники с "Миров" и "Пайсиса", округлив глаза, шепотом рассказывали, что дно впадины покрыто разветвляющейся сетью трещин-каньонов с отвесными стенками, порой уходящими на отрицаловку, и уходящими в неизвестность. Стены их покрыты зарослями губки Любомирского, порой достигающей двухметровой высоты, меж которыми снуют бычки – их тут до тридцати разновидностей. И еще – бокоплавы, в Байкале больше трех сотен видов одних бокоплавов!

В озере живет пятая часть всего мирового разнообразия этих ракообразных, причем все местные их виды – эндемики. Они здесь прямо как цихлиды в Танганьике – когда-то попали и расплодились, породили множество видов, заняв самые разные пищевые ниши. Среди бокоплавов встречаются хищники, фитобентосоеды, трупоеды, каннибалы, детритоеды и многие другие группы специализированных гурманов. И, судя по всему, многие их представители обитают в байкальских глубинах, будучи ещё неизвестными науке. Ученые называют бокоплавов также гаммаридами и амфиподами, а рыбаки в Слюдянке – бармалеями.

Зеленый эулимногаммарус достигает 3 см длины

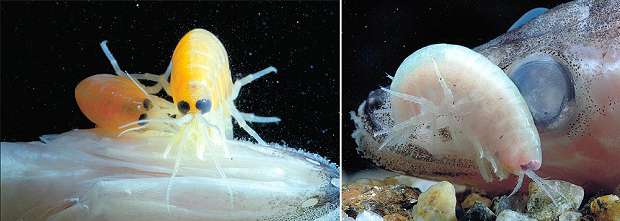

Этот 7-мм бокоплав называется брандтия паразитическая, при этом паразитом он ни в коей мере не является. Живёт исключительно на губках, питается всем, что можно найти в такой своеобразной стране, но никогда – живым телом хозяйки. Этот факт был неизвестен ученому, который описал бокоплава. Справедливости ради, переименовать бы рачка в "симбиотическую брандтию", да поздно: видовое биологическое название не меняют. Хотя и бокоплавом-то его можно назвать с большим трудом: он плавает редко и очень неуклюже, а его тело всегда, даже если он плывет или передвигается по губке, находится в строго вертикальном положении, а не на боку.

Голубой эулимногаммарус. Длина тела 7 мм. Такие встречаются в прибойной зоне. Они могут менять окраску от ярко-голубой до бесцветной, кирпично-красной и обратно.

Аметистовый омматогаммарус. Длина тела 10 мм. Предпочитает глубины свыше 300 м. Питается мертвой рыбой, которую разыскивает, пользуясь обонянием. Туда, где он живет, не проникает солнечный свет.

Корофиоморфус Китлинского. Длина тела 60 мм. Этот румяный парень очень любит ближайших родственников – других бокоплавов. Мощные клешни корофиоморфуса и затаивание в укромных уголках помогают ему выражать эту своеобразную любовь.

Акантогаммарус Рейхерта. Длина тела 80 мм. Он немного напоминает верблюда и живет на таких же зыбких грунтах, но только под водой, на глубинах 150-500 м и глубже. Предпочитает самый что ни на есть подножный корм – ил. Но не откажется пожевать рыбий труп, не обязательно свежий.

Акантогаммарус Виктора. Длина тела 70 мм.

Некоторые акантогаммарусы имеют огромные заостренные кили по бокам тела. Предполагается, что помимо защитных функций, эти образования могут выполнять функции «крыльев» при плавании. Рыбаки их не любят, говорят, что при проверке сетей ничего не стоит заполучить такой вот шип в палец, где он обламывается, вызывает нагноение и требует вмешательства хирурга.

Некоторые виды этого рода являются одними из наиболее крупных гаммарид не только Байкала, но и других пресных вод. Эти гигантские раки могут обитать и на больших глубинах, при этом тело их обесцвечивается, а глаза уменьшаются в размерах. Улов одного глубоководного траления может составлять несколько десятков килограммов бокоплавов-гигантов, однако столь аппетитный с виду и крупный рак содержит всего 2-3 грамма мяса, хотя и напоминающего по вкусу крабовое.

Эулимногаммарус кровавый. Длина тела 30 мм. Кровав он только цветом, а так – безобиднейшая тварь. Зато их родовое имя "эулимногаммарус" дословно переводится с латыни примерно как "Вау! Озерный бокоплав".

Желтые и белый омматогаммарусы. Оба вида по 12 мм в длину. Эти глянцевые, глазастые и довольно неразборчивые в пище рачки пожирают трупы байкальских рыб, оставляя за собой чисто обглоданный скелет.

Гетерогаммарус Софианоса. Длина тела 25 мм.

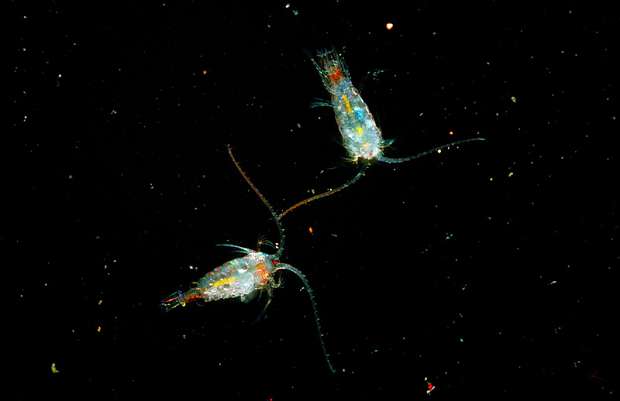

1,5-мм байкальская эпишура относится не к гаммаридам, а к копеподам, но упоминания заслуживает безусловно: этот фильтратор – основной виновник небывалой чистоты байкальских вод.. Обитая в верхнем 250-метровом слое воды, она составляет 80% численности и 70% биомассы всех байкальских рачков, населяющих все полтора километра водной толщи озера.

Бокоплав Парвекса

Бородавчатый эулимногаммарус. И еще два:

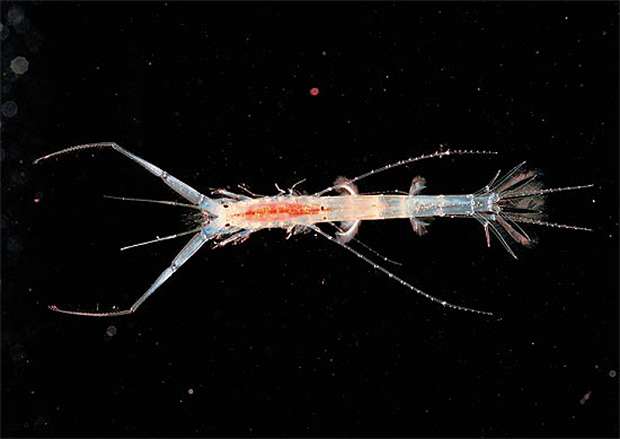

Макрогектопус Браницкого – единственный пресноводный вид гаммарид, обитающий исключительно в водной толще. Самки у макрогектопусов почти в 4 раза превышает самцов по длине тела. Самцы при этом в большей степени являются вегетарианцами, а самки – хищниками. Очевидно, предки этого вида плавали в придонных водах древнего Байкала, постепенно поднимаясь всё выше, совершая всё более протяжённые вертикальные миграции, пока, наконец, совсем не оторвались от дна. Макрогектопус и поныне совершает протяжённые миграции, объединяясь в скопления, напоминающие на кадрах подводной видеосъёмки полчища роящихся комаров. С наступлением темноты миллиарды рачков поднимаются вверх, вплоть до поверхности, а с рассветом уходят обратно вниз, на глубину 200 м и более. Подсчитано, что скорость движения каждого рачка составляет в среднем 1 м в минуту - это при том, что они движутся не по прямой, а совершая своеобразный кружащийся танец. Вот как-то так…

|