| |||

| |||

Наследник «Энергии»

Олег Макаров

Новейший ракетный двигатель РД-171МВ, который однажды даст старт российской сверхтяжелой ракете, открывает нашей космонавтике будущее, но имеет уже довольно долгую биографию. Как выясняется, многие технологии, созданные в эпоху холодной войны, опередили свое время и оказались вполне актуальными для дня сегодняшнего или даже завтрашнего. 12 апреля 1981 года — в совсем не случайно выбранную дату — в небо поднялся STS-1 Columbia — первый из американских шаттлов. Это была новая демонстрация превосходства американских технологий в космическом соревновании двух систем. Космонавты СССР так и не добрались до Луны, и, хоть страна активно поработала в сфере запуска и эксплуатации орбитальных станций, она все еще не имела аналога «шаттла» — системы, способной не только доставить многотонный груз на орбиту, но и вернуть его на Землю. Не по пятам… У нашей страны был свой путь создания тяжелых космических систем, и он был, как известно, нелегок. Чтобы победить в лунной гонке или хотя бы повторить успех американских астронавтов, С. П. Королев и его ОКБ-1 разрабатывали тяжелую ракету Н-1. Программу закрыли уже в 1970-е, через несколько лет после смерти знаменитого конструктора. Четыре запуска огромной ракеты — четыре неудачи. В условиях дефицита времени и отсутствия стендовых испытаний всей сборки советским инженерам так и не удалось скоординировать работу 30 двигателей первой ступени. В 1974 году королёвское КБ, названное тогда НПО «Энергия», возглавил В. П. Глушко. Бразды правления в ракетостроительной «фирме» взял в свои руки корифей советского ракетного двигателестроения. Примерно в это же время руководством страны была поставлена задача создать аналог разрабатываемого в США корабля-челнока и системы запуска к нему. Утвержденные американцами решения уже были известны, но советские конструкторы решили не идти по пятам, а создать свой вариант «челночной системы».

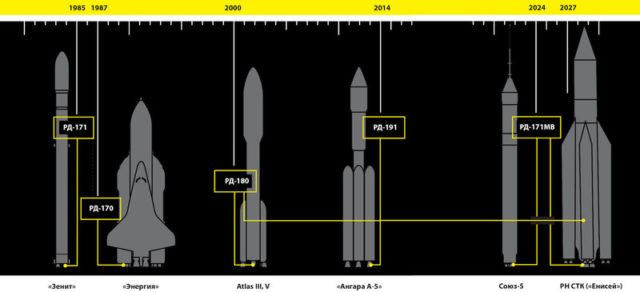

Как известно, американский корабль «сидел» на огромном баке, заправленном водородом в качестве горючего и кислородом в качестве окислителя. В стартовом положении по бокам располагались два твердотопливных ускорителя с тягой 1000 т каждый, игравшие роль первой ступени. После отстрела ускорителей «шаттл» включал собственные двигатели и, сжигая содержимое внешнего бака, достигал орбиты. «Валентин Петрович Глушко не любил водород, — рассказывает главный конструктор интегрированной структуры ракетного двигателестроения АО «НПО «Энергомаш им. академика В. П. Глушко» Петр Левочкин. — Он всячески противился использованию его в ракетных двигателях. При низкой плотности даже в сжиженном виде (при температуре -253 °С) водороду требуются огромные баки. Также нужна мощная теплозащита. Тем не менее создать носитель с заданными характеристиками без водорода не удалось. Кроме того, в СССР, учитывая климатические условия, использование порохов было ограничено. В итоге решено было, что роль первой ступени в ракете «Энергия» сыграло четыре боковых блока с мощными четырехкамерными кислород-керосиновыми двигателями (блоки стали бы аналогами американских твердотопливных ускорителей). Для центральной ступени выбор был сделан в пользу четырех кислород-водородных двигателей РД-0120 (Воронежское КБ химической автоматики). Свои собственные движки корабль «Буран» использовал только для маневрирования. Но главная идея Глушко заключалась в том, чтобы боковые блоки «Энергии» были унифицированы с разрабатываемой днепропетровским КБ «Южное» им. Янгеля ракетой «Зенит» средней грузоподъемности. Так появился проект ракеты «Зенит-2», первая ступень которой была бы практически идентична боковому блоку «Энергии». Отличие заключалось лишь в том, что на «Энергии» (двигатель получит название РД-170) камеры качались в одной плоскости, а на «Зените» (РД-171) — в двух. Логика унификации была понятна: тяжелая ракета будет летать редко, ракеты типа «Зенита» — значительно чаще. Если же первые ступени выпускать сразу для двух ракет, это позволит избавиться от недостатков штучного производства, снизить стоимость и повысить качество изделий».

Обуздать огонь Работы над РД-170/171 начались в 1976 году в подмосковных Химках, где сейчас расположено головное предприятие НПО «Энергомаш». Речь шла о создании самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя с тягой 800 т (для сравнения: однокамерный двигатель F-1 от ракеты Saturn V имел тягу 680 т). «Дело шло непросто, — рассказывает Петр Левочкин. — У этого двигателя мощность турбины, которая приводит в действие насосы, составляет 246 тыс. л. с. (что сравнимо с мощью пяти атомных ледоколов «Ленин» — по 44 тыс. л. с.), а весит агрегат всего 300 кг. И это при общей массе двигателя 10 т. Задачей конструкторов было не дать вырваться гигантской мощности наружу, и задача решалась очень тяжело. Основной проблемой стало обеспечение работы турбонасосного агрегата (ТНА). В СССР был накоплен большой опыт работы с мощными двигателями, где в качестве топлива использовался несимметричный диметилгидразин, а окислителем выступал азотный тетраоксид. Но когда перешли с высококипящих компонентов на пару «кислород-керосин», выяснилось, что в кислороде горит буквально все. Понадобилась новая культура производства. Нельзя, например, было допускать попадания жировых пятен в кислородный тракт: наличие органики приводило к мгновенному окислению, а дальше — пожар. У некоторых конструкторов даже появилось мнение, что надо бросить бесплодные попытки достраивать постоянно горящий двигатель (вместе с которым горели и сроки), и перейти к созданию силовой установки меньшей мощности. Эта точка зрения дошла до коллегии Министерства общего машиностроения СССР, где Валентин Глушко и министр Сергей Афанасьев пообщались на высоких тонах. В итоге НПО «Энергомаш» получило задание на проектирование силовой установки половинной мощности — на 400 т тяги. К счастью, это не означало полного прекращения работ над большим двигателем — работы по его доводке были продолжены. И к тому самому моменту, как 400-тонный РД-180 был воплощен пока лишь в эскизном проекте, РД-170 гореть перестал. Решение было найдено. Более того, в процессе отработки двигатель был сертифицирован на 10-кратное полетное использование».

|