| |||

| |||

Тунгусский феномен » Исследования » Тунгусский Вестник » Тунгусский Вестник №15 » А.Д. Белкин, ... Спектрофотометрические особенности растительного покрова ... Вот уже на протяжении почти 100 лет не ослабевает интерес к проблеме Тунгусской катастрофы (ТК). Но несмотря на то, что время уже стерло почти все ее следы, периодически выявляют в этой зоне, как в старинном замке, таинственные «призраки» былых событий. Они будоражат воображение людей и не дают кануть проблеме ТК в мир инобытия. Один из таких «призраков» мы и хотим обсудить. В ряде публикаций [Пасечник, Зоткин, 1988; Скворень, 1975] приводятся сведения о спектрофотомет-рических параметрах растительного покрова зоны ТК. На спутниковых фотографиях, снятых в ближней инфракрасной области (до 1,1 мкм), выявлено светлое (на черно-белом изображении) или цветное (на цветной фотографии) пятно. Авторы этих публикаций [Пасечник, Зоткин, 1988], наложив инфракрасное изображение на зону ТК, пришли к выводу, что оно полностью совпадает с «областью светового ожога» 1908 г. (см. предыдущую статью - рис. 1). Они также указывают на необходимость проведения дополнительных исследований по изучению отражательной способности современного растительного покрова зоны ТК.

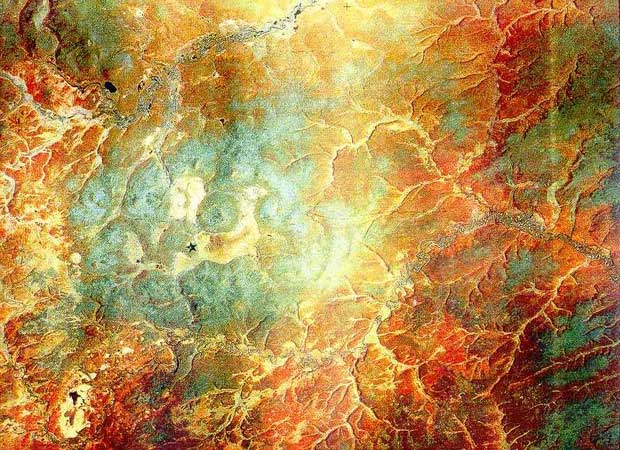

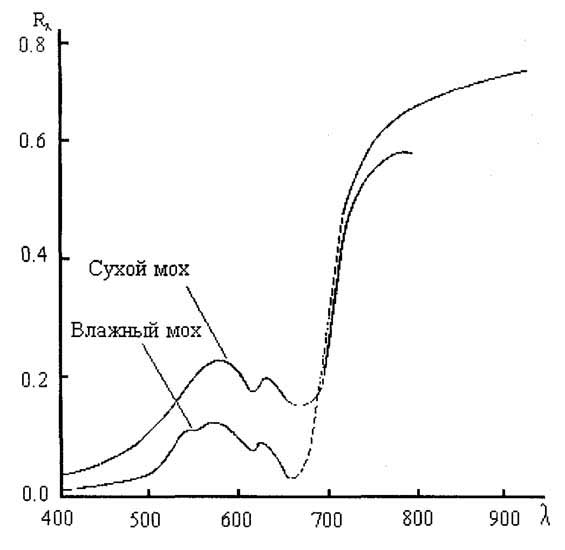

Рис. 2. Спутниковый снимок района Тунгусской катастрофы. Мы считаем, что дополнительные спектрофотометрические исследования зоны ТК не приблизят нас к решению данной проблемы. Также нет необходимости связывать эти данные с другим призраком ТК - «лучевым ожогом», т.к. у людей, находившихся в зоне ТК, не было лучевых ожогов открытых участков кожи и сетчатки глаз и, соответственно, не было и лучевого ожога растительности. Следует отметить, что подобные спектрофотометрические исследования уже давно проведены. Прежде всего, необходимо вспомнить работы Тихова [1959] и Кринова [1947] по астроботанике. Все, кто знаком с проблемой ТК, знают Е.Л. Кринова, но мало кто знает, что он, будучи учеником Г.А. Тихова, занимался еще и астроботаникой. В послевоенные годы Е.Л. Кринов выполнил работы по определению спектральных свойств наземных объектов [Кринов, 1947]. Им было установлено, что среди растительных организмов наибольшей отражательной способностью в инфракрасной области обладают сфагновый мох, береза и осина. Учитывая, что распространение берез и осин в данном районе низка [Шумилова, 1963], а сфагновый мох встречается повсеместно, можно сделать вывод, что именно он вносит основной вклад в отражение инфракрасного излучения. Сфагновый мох (сухой и влажный) отличается по цвету от других трав и деревьев большей яркостью и желтизной. В результате его спектральный коэффициент яркости (R) в инфракрасной области достигает величины 0,75. В то время как у наиболее "ярких", в этом отношении, березы и осины он достигает - 0,4 и 0,6 соответственно [Кринов, 1947]. Таким образом, таинственное «белое пятно» в инфракрасной области имеет в зоне ТК взаимосвязь с ареалом распространения сфагнового мха. На рис. 1 приведены спектральные кривые его отражательной способности.

Рис. 1. Спектральная кривая отражения солнечного излучения сфагновым мхом [Кринов, 1947] Академик Н.В. Васильев и В.К. Журавлев любезно предоставили нам цветной снимок района падения Тунгусского метеорита, снятый со спутника, с целью его интерпретации. Яркое цветное пятно на этом снимке также связано с ареалом распространения сфагнового мха. Таким образом, можно считать, что очередная «загадка» ТК, так взволновавшая исследователей, разгадана. Литература Кринов Е.Л. Спектральная отражательная способность природных образований. - М.-Л.. Изд. АН СССР, 1947. Пасечник И.П., Зоткин И.Т. Спектрофотометрические особенности зоны светового ожога деревьев в эпицентре Тунгусской катастрофы // Актуальные вопросы метеоритики в Сибири. Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1988. С. 248-251. Скворень Р.А. Версия «гигантские снежинки» // Наука и жизнь. 1975. № 6. С. 22-23. Тихов Г.А. Шестьдесят лет у телескопа. М.: Государственное издательство детской литературы, 1959. 160 с. Шумилова Л.В. Очерк природы района падения Тунгусского метеорита // Проблема Тунгусского метеорита. -Томск: Изд-во Том. ун-та, 1963. С. 22-33. А.Д. Белкин, С.М. Кузнецов. (Новосибирск )

|