| |||||||||||||||||

| |||||||||||||||||

А. Д.Белкин, С. М.Кузнецов (Новосибирск) 10.03.2001. (Сокращенный вариант статьи см. «Вечерний Новосибирск» 2 марта, 2001 г) От гипотезы воздушного взрыва к гипотезе индуцированного землетрясения Введение Скоро исполнится 100 лет с момента падения Тунгусского метеорита (ТМ). Однако до сих пор многие аспекты проблемы Тунгусской катастрофы (ТК) не разрешены. За это время на месте падения метеорита побывало много экспедиций Академии наук СССР, возглавляемых Л. А.Куликом, В. Г.Фесенковым, К. П.Флоренским и еще больше Комплексных Самодеятельных Экспедиций, возглавляемых академиком Н. В.Васильевым и Г. Ф.Плехановым. В результате, на месте ТК, было собрано много противоречивых данных, которые послужили основой для высказывания более сотни гипотез о причине и механизмах вывала леса в Подкаменной Тунгуске [10]. Однако, несмотря на обилие полученного материала, все гипотезы очень быстро рассыпались под напором новых фактов или из-за их отсутствия. Во всей этой истории неизменным оставалось два события: 1. 30 июня 1908 года метеороид вошел в земную атмосферу и закончил свой путь в центре палеовулкана, расположенного в области Подкаменной Тунгуски. 2. Падение ТМ совпало по времени с местным землетрясением. Эти два неоспоримый факт мы и взяли за основу при анализе и интерпретации материалов, собранных за долгие годы прекрасными неравнодушными к загадкам природы людьми. Без их упорного труда загадка ТК так и осталась бы неразгаданной. Очень нам помогли личные встречи и беседы с Д. Ф. Анфиногеновым, Б. Ф.Битюковым, В. К. Журавлевым, Г. Ф.Плехановым. 1. О некоторых противоречиях в проблеме Тунгусской катастрофы В проблеме ТК имеется много противоречий носящих искусственный характер. Они возникли из-за того, что время стерло и исказило многие ее следы. Поэтому утерянные детали приходилось восстанавливать. В результате сформировался противоречивый конгломерат из реальных фактов, артефактов и фантазий, носящий название проблема ТМ. Мы также считаем, что за долгие годы исследований ТК накопилось много противоречий затрудняющих поиск истины. Прежде всего — это противоречивые «данные» об угле наклона траектории падения ТМ. По описаниям очевидцев, наблюдавших на большом протяжении полет ТМ, наклон его траектории не превышал 10°. Он долго летел вдоль поверхности Земли. По данным Астаповича угол наклона траектории к Земле составлял 17°, скорость — 200 км/ч [8]. Однако при моделировании воздушного взрыва, характерный для ТК вывал леса был получен при угле наклона траектории ТМ не менее 30°. Еще одно противоречие возникло при подгонке азимута падения метеорита к азимуту вывала леса. По данным очевидцев он летел с юга, на север, а по данным вывала леса — с востока на запад. Для подгонки экспериментальных данных к реальным сделали предположение, что ТМ в конце своего падения изменил угол траектории, а раз менял угол траектории, то мог быть искусственным телом. В течении нескольких десятков лет радиальный вывал леса в зоне ТК объясняли высотным воздушным взрывом, мощностью 10 — 50 мегатонн тринитротолуола. Однако существует много фактов, не согласующихся с этой гипотезой. Известно [6], что при взрыве ядерного заряда в 10 Мт на расстоянии 35 км от эпицентра скачек давления достигает 30 кПа, это должно привести к полной потере слуха у людей и животных, а в радиусе 25 км у них должен наблюдаться лучевой ожог 3 степени. Анализ показаний очевидцев свидетельствует, что у пострадавших людей и у животных не было симптомов баротравмы уха и контузий, которые всегда сопровождают мощные взрывы. Все симптомы указывают на то, что они стали свидетелями специфического сейсмоакустического явления. Приведем типичный пример, рассказ старика Василия Охчен «…чум сильным толчком отбросило в сторону. Сознание я не терял… Был слышен сильный продолжительный гром, земля дрожала. Вскоре гром и ветер стих (расстояние от эпицентра до стойбища 25 км). Как могли уцелеть эвенки, когда вокруг падали и ломались пополам деревья? Человек просто не выживет при воздействии на него ударной волны, ломающей рядом стоящие деревья как спички. Как известно, вывал леса однотипен в радиусе 30 км, и в тоже время, в центре ТК и на разном расстоянии от него, остались живые деревья. Говорят, что они сохранились благодаря складкам местности, но для воздушного взрыва на высоте 10 км эти складки не экран. Взрывная волна свободно ударит по ним, особенно в центре ТК. Как могла произойти закрутка (поворот азимутов) вывала леса по часовой стрелке на 2 — 8°? Одномоментный взрыв такого эффекта не даст. Более того, в районе катастрофы нет ударного кратера. Все эти данные не укладываются в модель воздушного взрыва. Весьма сомнительны данные о лучевых ожогах. В зоне Подкаменной Тунгуски еще до падения ТМ были неоднократные лесные пожары. В 1915 году гигантский пожар охватил место ТК. В последующие годы здесь также часто полыхали пожары. Поэтому о пожаре 1908 г. можно судить только по данным очевидцев ТК, а некоторые из них свидетельствуют, что падение ТМ сопровождалось пожаром. Можно ли после всех этих пожаров утверждать, что ожоги на деревьях лучевые? По нашему мнению нельзя. Следует учитывать и тот факт, что зона ТК это еще и полюс холода. При —50°С могут возникать холодовые ожоги ветвей и их легко спутать с термическими ожогами. Характер повреждений деревьев также не типичен для взрыва. Повсюду наблюдался выворот корневой системы, расщепление стволов у основания и вертикальные продольные трещины. Такие повреждения деревьев возникают при землетрясениях. Например, после Черногорского землетрясения 1976 г. на Северном Кавказе [17], как и на Тунгуске, повсюду наблюдались поваленные стволы огромных деревьев, с вывернутыми корнями, поломанными и расщепленными стволами. Многие свидетели ТК отмечали чувство страха и ужаса. Подобные симптомы вызывают инфразвуковые колебания, всегда сопровождающие сейсмические явления. Учитывая все вышеизложенное и то, что у людей и животных, находившихся в зоне ТК, отсутствуют симптомы баротравмы, нет лучевых ожогов глаз и т.д., можно сделать вывод, что никакие мегатонны и, тем более ядерные, в воздухе не взрывались. Реально уцелеть человеку при воздействии взрывной воздушной волны ломающей пополам рядом стоящие стволы деревьев невозможно. Очевидно, мы имеем дело со специфическим землетрясением, где в силу сложившихся обстоятельств и особых физических свойств рыхлого чехла (первые 50 метров) сейсмические колебания, индуцированные слабым источником (ТМ), распространились на большое расстояние [2]. 2. Тунгусский метеорит уже давно найден В начале 70-х годов прошлого века Д. Ф.Анфиногенов обнаружил в депрессии г. Стойковича глыбу оплавленного кварцитизированного гравелито-песчанника (камень Янковского). Раскопки показали [3], глыба падала по наклонной траектории (азимут 140° от С к В, конечная скорость 500 м/с). Эта траектория полностью совпадает с траекторией рассчитанной И. С.Астаповичем [8]. Но, увы, по современной метеоритной парадигме камень Джона не метеорит, так как считается, что метеорит это кусок астероида, образовавшегося в результате разрушения одной из планет Солнечной системы, никогда не имевшей атмосферы. А раз так, то в составе метеоритов не должно быть осадочных пород. В свое время Ф. Ю.Зигель опубликовал статью [4] о «непризнанных» метеоритах. Имеются десятки случаев, когда сотни людей видели падение небесного камня, а анализ показывал, что он явно земной. Например, 11 апреля 1925 года много шведов видели падение метеорита, который был быстро найден. Оказалось, что он состоит из известняка с остатками морских раковин-трилобитов. В марте 1950 года монгольские пограничники наблюдали падение метеорита, который ими был найден и стал известен как «Керумнский метеорит» (хранится в музее Улан-Батора). Он состоит из вулканического шлака с вкраплениями кварца. Уже накопилось много подобных фактов, но метеоритчики их игнорируют. Мы, работая с фондовой (неопубликованной) литературой [1] пришли к выводу, что находка Д. Ф.Анфиногенова типичный метеорит земного происхождения. Существует, по мнению ряда исследователей, группа метеоритов земного происхождения [1,4]. Они образуются при ударах малых космических тел о земную поверхность. Механизм образования метеоритов этой группы таков: при ударе метеороида в поверхность земли с энергией больше 106 Мт тринитротолуола с Земли могут быть выброшены в космическое пространство куски земной коры размером до 1 км, т.е. астероиды. Более мелкие осколки, диаметром до 100 м, могут покидать Землю при ударах с энергией 103 Мт ТНТ. Таких падений в истории Земли было много. Об этом свидетельствует огромное число ударных кратеров на земной поверхности. Таким образом, камень Джона вполне может претендовать на звание ТМ. Он вошел в 1908 г. под малым углом в атмосферу Земли и завершил свой путь на горе Стойковича (шток палеовулкана). При своем падении он возбудил шток палеовулкана, а он, в свою очередь, индуцировал землетрясение. 3. Сейсмоакустический механизм вывала леса Уже прошло более 100 лет с того момента, когда английский физик Рэлей предсказал существование поверхностных акустических волн в твердых телах. За эти годы акустика шагнула далеко вперед. Выявленные закономерности распространения волн Рэлея широко используются в сейсмологии, дефектоскопии, физики разрушений, электронике. Попробуем использовать эти закономерности для решения некоторых спорных проблем ТК и в первую очередь для объяснения механизмов вывала леса. 3.1. Введение в физику сейсмоакустических колебаний Известно [7], что в твердых телах при внешних воздействиях возникают не только объемные деформации, как в жидкостях и газах, но и деформации сдвига. Поэтому в изотропных твердых телах формируются две относительно независимые звуковые волны, одна из которых называется продольной, а другая — поперечной. Причем продольная скорость всегда больше поперечной. Акустические волны в твердых телах называют упругими волнами. Их скорость составляет тысячи метров в секунду. Независимость продольных и поперечных волн существует только в неограниченной среде. При появлении препятствий на пути распространения этих волн их независимости приходит конец. Так продольная волна, отразившись от границы двух сред, содержит не только продольную, но и поперечную волну. Подобный эффект возникает и при отражении поперечной волны — появляется продольная волна. Если твердое тело ограничить двумя плоскими поверхностями, то в нем будут распространяться не только продольные и поперечные волны (объемные волны), но и звуковые волны, распространяющиеся по поверхности (поверхностные волны Рэлея). Волны Рэлея определяют поведение частиц на поверхности раздела двух сред. Известно, что скорость волны Рэлея зависит только от упругих свойств среды и не зависит от частоты. Следует иметь в виду, что амплитуды продольных и поперечных смещений этих волн быстро затухают в глубине тела. Поэтому волна Рэлея возникает лишь в приповерхностном слое, толщина которого близка к длине этой волны. В этом слое сосредоточена и энергия волны Рэлея. Колебания продольной и поперечной компонент волны Рэлея сдвинуты по фазе на 90°, поэтому частицы среды описываю эллипсы вдоль направления волны. Следующей особенностью поверхностных волн является, то, что, так как они сосредоточены в узком приповерхностном слое, то их мощность может значительно увеличиваться при наложении отдельных волн друг на друга. Этот эффект играет существенную роль при землетрясениях. Именно поверхностные волны Рэлея и вызывают разрушения при землетрясениях. Все это стало известно лишь в последние годы. Наиболее хорошо волны Рэлея возникают тогда, когда источник их возбуждения находится на поверхности тела, а не в глубине. Так, если точечный источник энергии возбуждает тело с поверхности, то в теле с коэффициентом Пуассона 0,25 поверхностными волнами уносится 67%, а все остальное — объемными. Причем чем больше площадь приложения силы, тем большая доля энергии сосредотачивается в поверхностной волне (до 80%). Так как на поверхности тела всегда существует множество неоднородностей, то это приводит к рассеянию волн, с последующим их наложением друг на друга — интерференции. Амплитуда волн Рэлея при землетрясениях зависит от глубины сейсмического источник. Чем он ближе к поверхности, тем сильнее возбуждает эти волны. С поверхностными волнами связано еще одно явление, получившее название акустической эмиссии — самопроизвольного излучения звука в твердых телах при их деформации. В качестве примера можно привести шум лопающегося льда при ледоходе. Это явление также наблюдалось в зоне ТК (вспомните пушечные выстрелы). Это лопалась 25-митровая толща вечной мерзлоты. 3.2. Зона Тунгусской катастрофы с точки зрения сейсмоакуститки Рассмотрим особенности геологического строения и акустических параметров рыхлого чехла Тунгусской котловины [11,18]. Как известно, котловина и окружающая ее местность находятся в зоне вечной мерзлоты. Толщина слоя вечной мерзлоты в данной местности составляет 25 м. В летний период ее верхний слой оттаивает на глубину 30 см. Имеется и нижний слой растепления с грунтовыми водами. Эти три слоя рыхлого чехла обладают разными акустическими свойствами (см. табл. 1).

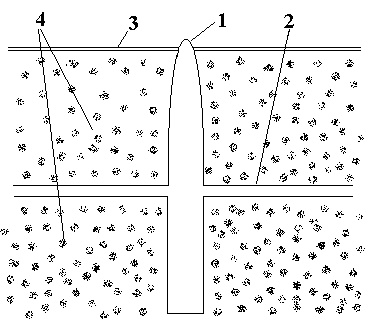

Из таблицы видно, что в рыхлом чехле имеется зона повышенной скорости (криопласт) окруженная зонами пониженных скоростей (слои растепления). Это типичный волновод с двумя замедляющими слоями. Согласно модели Кейлис-Борока [13], при прохождении сейсмоакустической волны по такому волноводу, происходит интенсивное выделение энергии в замедляющие слои в виде поперечных волн без обмена. Подобное явление происходило и в криопласте. В замедляющих слоях, возникли колебания с широким спектром скоростей (от 0,2 до 6 км/с) и амплитудой, в десятки раз превышающей амплитуду колебаний в слое вечной мерзлоты, что является типичным явлением для криолитозоны [13]. Из этих работ видно, что в зонах вечной мерзлоты взрывы представляют сейсмическую опасность. 3.3. Механизм Тунгусской катастрофы Как известно, ТК произошла на территории палеовулкана [3,11]. Следует отметить, что более правильно говорить не о палеовулкане, а об его остатках. Однако, учитывая традицию, мы будем употреблять первый термин. На рис. 1 приведена упрощенная схема палеовулкана.

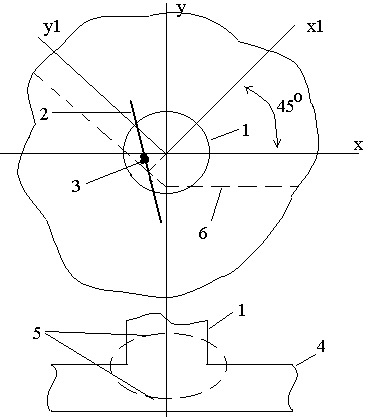

Рис. 1. Схема строения палеовулкана (1 — шток, 2 — силл, 3 — криопласт, 4 — вмещающая порода). 3.3.1.Механизм возбуждения сейсмических явлений ТМ (камень Джона) упал на локальный разлом штока палеовулкана, возбудив в нем сложную систему продольных и поперечных волн (см. рис. 2).

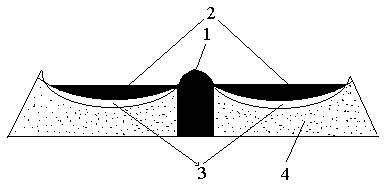

Рис. 2. Схема штока и силла палеовулкана (1- шток, 2 — трещина, — камень Джона, 4 — силл, 5 — зона повышенной концентрации внутренних напряжений, 6 — предполагаемая трещина). Горная порода (долерит) из которой состоят шток и силл по механическим свойствам аналогична серому чугуну. Она имеет предельные напряжения при сжатии на порядок выше, чем при растяжении. Хорошо известно, что силлы и штоки являются концентраторами внутренних напряжений, так как при их образовании расплавленной лаве приходится раздвигать пласты породы, находящиеся под огромным давлением. При определенной диспозиции прямых и обратных продольных волн, вызванных ТМ, в теле штока и силла возникают напряжения растяжения выше предельных, что приводит к образованию в них трещин. Этот процесс сопровождается выделением огромной энергии и вызывает в окружающей среде механические колебания. По нашей гипотезе существующая трещина продлилась в нижней части штока и силла. При этом произошло выделение энергии внутренних напряжений штока и в нем возникли поперечные, продольные и крутильные колебания. Поперечные колебания штока вызвали мощнейшие деформации сдвига в криопласте, а косой слом штока задал определенное направление этим колебаниям, отразившимся в максимумах вывала леса на азимутах 45° и 180°. 3.3.2. Механизм поддержания сейсмоакустических колебаний Основное противоречие сейсмической гипотезы ТК заключается в необычайной длительности сейсмических колебаний в зоне ТК. По нашему мнению этот факт не только не противоречит этой гипотезе, а наоборот, подтверждает ее. Все дело в том, что в зоне палеовулкана сложились особые геологические и климатические условия, способствующие поддержанию сейсмических колебаний. Как видно на рис. 3, криопласт имеет линзообразную форму и нижнюю зону растепления. Фактически он лежит на гидроподушке и поэтому легко подвижен. В качестве примера можно привести следующую аналогию. Если в неглубокий тазик налить воды и заморозить ее, то при любой тряске тазика слой льда будет перемещаться вместе с ним. А вот если немного нагреть дно тазика (создать зону растепления), то лед в нем начнет легко перемещаться.

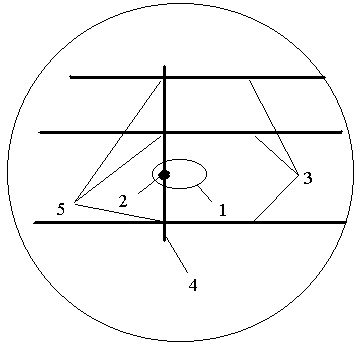

Рис. 3. Схема расположения криопласт в зоне палеовулкана (1 — шток, — криопласт, 3 — нижний слой растепления, 4 — вмещающие породы). Длительному поддержанию сейсмических колебаний способствовало и особое расположение локальных разломов в зоне ТК (см. рис. 4). Как видно из рисунка при падении ТМ образовался новый локальный разлом (или увеличился старый). Он пересек под прямым углом три параллельно расположенных, относительно друг друга, локальных разлома. В результате равновесие поверхностных пластов пород было нарушено (появились новые степени свободы).

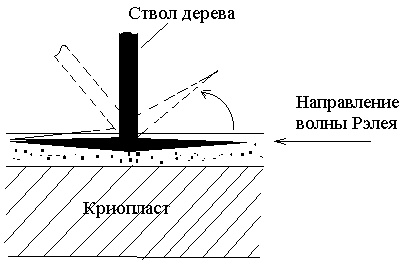

Рис. 4. Схема расположения трещин в области палеовулкана (1 — шток, — камень Джона, 3 — локальные разломы, 4 — разлом, образовавшийся при падении ТМ, 5 — дизъюнктивные узлы). Из рисунка видно, что зона палеовулкана разделена на отдельные блоки тремя параллельными разрывными нарушениями (трещинами). При ударе ТМ о край штока образовался еще один локальный разлом, который пересек под прямым углом первые три. В результате образовались три дезьюктивных узла (места пересечения двух или нескольких тектонических разрывов). Из геологии известно, что именно дезъюктивные узлы являются источниками землетрясений [17]. А здесь сразу образовалось три таких узла. Дополнительная трещина в земной коре нарушила относительное равновесие данной области, разделив два продольных пласта коры, заключенных между тремя тектоническими разрывами, на четыре пласта со свободными краями. Произошел сдвиг этих пластов и, как следствие, поверхностное землетрясение. 3.3.3. Механизм повреждения деревьев Для данной климатической зоны характерна малая глубина оттаивания поверхностного слоя грунта (до 30 см за лето). Это привело к формированию специфической, поверхностно расположенной, корневой системы деревьев. Она большого диаметра и имеет форму «блина» (см. рис. 5). Из рисунка видно, что поперечная волна Рэлея, проходя под деревом, приподнимает один конец его корневой системы и опрокидывает дерево. Аналогичное явление вызывает гравитационная волна на воде, опрокидывая корабль.

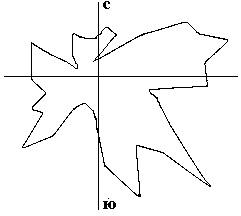

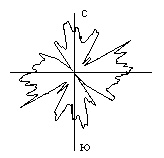

Рис. 5. Схема образования выворотней деревьев. При воздействии на дерево переднего фронта волны Рэлея, в момент выворота корней, произошло расщепление его ствола у основания, а у устоявших стволов — волна вызвала вертикальные трещины. Все деревья в зоне ТК имеют повреждения, типичные для землетрясения. Известно, что скорость поперечных волн Рэлея порядка 0,4 — 3,0 км/с. Прохождение такой волны под стволом дерева, аналогично резкому механическому удару по нему. Так как предел упругости для древесины составляет 73 кг/см2, то при таких скоростях прохождения волны Рэлея этот предел легко преодолим. Развиваемые при этом ускорения частиц ствола дерева вызовут его разрушение, особенно если это сухостой или ствол дерева большой массы. Влияние волны Релея на деревья зависит от места их расположения и глубины оттаивания грунта. В зонах, где глубина оттаивания около 1,5 — 2,0 м рассеяние волны выше. Кроме этого, корневая система деревьев здесь расположено более глубоко, поэтому деревья в этих зонах сохранились (стоячий лес). В свое время Кринов Е. Л. [8]отметил характерный слом веток деревьев в зоне ТК (выгнуты дугой вверх). Такого типа деформации веток характерны при воздействии на них вертикальных сил, превысивших предел упругости для древесины (налицо остаточные деформации). Необходимо отметить идентичность повреждений деревьев на огромной площади вывала. Это связано с тем, что сейсмических свойств мерзлых грунтов, особенно когда толщина талого слоя значительно меньше мерзлого, обладают особыми свойствами [12]. Приращение бальности в них равно нулю, а частотные характеристики сейсмоакустических волн сглажены. Вследствие этого никаких последствий, характерных для землетрясений в других природных зонах, не наблюдается, кроме поваленных деревьев и незначительного изменения береговой линии болот, ручьев и течения «верховодки». В заключении приводим (см. рис. 6, 7) схему поля центров пучков направления поваленных деревьев в зоне ТК [5] и типичную схему индикатрисы скоростей сейсмических волн при скважинной сейсморазведке [13]. Не правда ли, очень похожие картины.

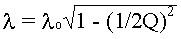

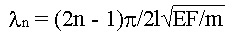

Фактически в схеме поля центров пучков направлений повала деревьев в зоне ТК отражена индикатриса скоростей волн Рэлея, возникших при ТК. 3.3.4. Механическая модель Тунгусской катастрофы Согласно показаниям очевидцев ТК длилась 4 — 8 минут, что говорит о высокой добротности осциллятора (обычно сейсмические волны затухают очень быстро) или какой-то другой механизм поддерживал эти колебания. Как было изложено выше, энергия ТМ явилась «спусковым крючком» для освобождения внутренней энергии осциллятора (штока палеовулкана). Поэтому, прежде всего, необходимо рассмотреть колебательные свойства штока. Известно, что частота затухающих колебаний стержня связана с частотой его собственных колебаний следующей зависимостью [9]:

где l — частота затухающих колебаний, Согласно данным геофизиков [16] долерит (основной материал штока) имеет добротность 90 (число полных колебаний тела соответствующих уменьшению их амплитуды в ep раз). Очевидно, что при Q = 90 частота затухающих колебаний штока практически равна частоте его собственных колебаний без потерь. Это позволяет нам ограничиться определением лишь собственных частот продольных колебаний штока [14,15].

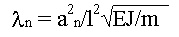

где F — площадь поперечного сечения штока (7,85 . 1011 см2), Подставив эти значения в формулу можно получить частоты гармоник. Они таковы: Определим собственные поперечные колебания штока, которые вызвали деформации сдвига в криопласте и поперечные волны Рэлея (основной фактор повала деревьев). Частоту поперечных колебаний (гармоник) штока можно вычислить по следующей формуле:

Подставив значения, найдем l1 = 0,166 Гц, l2 = 1,1 Гц, l3 = 3,1 Гц. Эти частоты могут быть несколько меньше в связи с потерями в штоке на упругое рассеивание.

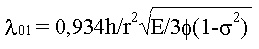

где, s — коэффициент Пуассона. Его можно рассчитать по формуле Подставив эти значения, найдем. Что s = 0,33. Учитывая, что h — половина толщины криопласта (1250 см), r — радиус крипласта (принимаем 10 км), найдем, что l01 = 1,2 . 10-7. Мы видим, что собственные колебания криопласта значительно ниже собственной частоты поперечных колебаний штока. Фактически криопласт совершает вынужденные колебания под воздействием штока. Если частота внешнего воздействия на криопласт значительно больше его резонансных частот, то действие сил упругости и трения во время колебаний малы и система управляется массой. Согласно теории колебаний ускорение не зависит от частоты, а фаза ускорения совпадает с фазой силы. Амплитуда ускорения равна отношению силы к массе. Что является причиной генерации в пластине поперечных волн в широком спектре затухающих колебаний осциллятора (штока). Особенность строения криопласта (наличие замедляющего волновода) вызвало распространение колебаний интенсивных волн Рэлея с фазой Эйри, которые затухают в 8 раз медленнее, чем другие волны. Необходимо отметить, что практически все энергетические процессы ТК происходили на частотах от 0,5 до 3 Гц и не могли быть восприняты наблюдателями как чисто акустическое явление. Полные расчеты сейсмоакустических колебаний элементов палеовулкана и криопласта в настоящее время выполнить невозможно ввиду отсутствия сведений о сейсмоакустических свойствах этих геологических образований. В первую очередь необходимо уточнить геологическую структуру места ТК, а также скорость распространения сейсмоакустических волн в криопласте и штоке палеовулкана. Заключение Таким образом, Тунгусский метеорит уже давно найден Д. Ф. Анфиногеновым. При своем падении он индуцировал поверхностное землетрясение. Большая часть энергии землетрясения пошла на создание волн Рэлея, а они, в свою очередь, вызвали характерный вывал леса. Жаль, конечно, что это не космический корабль инопланетян, но таковы факты и с ними ничего не поделаешь. Литература 1. Алексеев А. С., Петренко В. Е. Возможность земного происхождения некоторых астероидов. Отчет по НИР «Патруль», книга 14. Сибирское отделение Академия наук СССР, Вычислительный центр, 1991 г. 2. Белкин А. Д., Кузнецов С. М. Тунгусский метеорит имеет земное происхождение. От гипотезы воздушного взрыва к гипотезе индуцированного землетрясения. Вечерний Новосибирск. 2 марта 2001 г. 3. Голубов Б. Н., Фадеев Н. П., Щербакова М. Н., Покровская Е. В. Камень Джона: Геология и петрография//Тунгусский вестник КСЭ. — Томск, 1997. — С. 37 — 44. 4. Зигель Ф. Ю. Непризнанные метеориты//Техника-молодежи. — 1975, N 3. — С. 58 — 61. 5. Золотов А. В. Проблема Тунгусской катастрофы. — М.: Наука и техника, 1969. — 199 с. 6. Каракчиев Н. И. Токсикология ОВ и защита от ядерного и химического оружия. Изд. 3-е, доп. и перераб. — Т.: Медицина, 1978. 440 с. 7. Красильников В. А., Крылов В. В. Поверхностные акустические волны. — М.: Знание, 1985. — 64 с. 8. Кринов Е. Л. Тунгусский метеорит. — М.: Изд-во Академии наук СССР, 1949. 9. Лепендин Л. Ф. Акустика. — М.: Высшая школа, 1978. — 448 с. 10. Плеханов Г. Ф. Размышления о природе Тунгусского метеорита. — Томск: Изд-во Томского университета, 2000. — 168 с. 11. Сапронов Н. Л. Древние вулканические структуры на юге Тунгусской синеклизы. — Новосибирск: Наука. — 1986. 12. Сейсмическое микрорайонирование (материалы совещания). — Иркутск: Вост. Сиб. Книжное изд-во, 1977. 13. Сейсморазведка (справочник геофизика). — М.: Недра, 1990. — Т1, 2 14. Справочник по строительной механике корабля:Динамика и устойчивость корпусных конструкций/Бойцов Г. В., Палий О. Н. и др. - Л.: Судостроение, 1982, Т.3. — 320 с. 15. Справочник (кадастр) физических свойств горных пород/Под ред. В. Н.Мельникова, В. В.Ржевского, М. М.Протодъяконова. — М.: Недра, 1975. — 279 с. 16. Физические величины: Справочник/А. П. Бабичев, Н. А. Бабушкина, А. М. Братковский и др.; Под. Ред. И. С. Григорьева, Е. З. Мейлихова. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 1232 с. 17. Шолпо В. Н. Земля раскрывает свои тайны. — М.: Недра, 1979. — 160 с. 18. Шумилова Л. В. Очерк природы района падения Тунгусского метеорита//Проблема Тунгусского метеорита. — Томск: Изд-во Томского ун-та, 1963. — С. 22 — 33. Материал:

|