| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Скублов Г.Т., Потапович Е.М. Челябинскиты - новый тип природных образований из района падения Челябинского метеорита 2013 г. Посвящается 197 - годовщине Российского Минералогического Общества 19января 2014 г. Предлагаемая Вашему вниманию краткая информационная записка ставит своей целью сообщить читателям, как любителям, так и профессионалам, о предварительных результатах изучения ЧЕЛЯБИНСКИТОВ - необычных природных образований, связанных с падением Челябинского метеорита 15 февраля 2013 г. Термин предложен нами для пород, представленных тремя разновидностями (микросферулы железистого и силикатно-железистого состава; существенно железистые пепловые образования с ксеногенными обломками различных пород; расплавные фации близкого состава,). Ниже излагаются история исследований, методика работ, первые результаты и, более подробно, данные микрозондовых исследований. Наши материалы сопровождаются фотографиями и таблицами, в которых даны как первичные анализы, так и результаты интерпретации, базирующиеся на методах многомерного статистического анализа. В конце информационной записки сделаны некоторые генетические выводы и обсуждаются задачи дальнейших исследований. История исследований и методика работ. 15 февраля 2013 г. на Южном Урале наблюдалось падение метеорита (http://m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B 8%D0%B5 %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0 %D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&stable= 1). Среди многочисленных публикаций о Челябинском метеорите (ЧМ) отметим специальные выпуски журналов «Г еохимия» (http://www.maikonline.com/maik/showIssueContent.do?puid=VIH9I8OUHQ&lang=m) и «Астрономического вестника, № 47(4), 2013 г. » (http://www.maikonline.com/maik/showIssueContent.do?puid=VIH7REWFRJ&lang=ru). а также статью Ольги Поповой и большого коллектива авторов (https://www.sciencemag.org/content/early/2013/11/06/science.1242642.full) объемом 156 стр. Отметим, что некоторые вопросы, связанные с падением Челябинского метеорита, не привлекли должного внимания ученых. Прежде всего это касается предположения о возможном участии НЛО в судьбе ЧМ и вопросов изучения микро-метеоритных образований. Эти направления исследований перекликаются с более ранними работами Г.Т.Скублова по Тунгусскому «метеориту» (http://www.hodka.net/sb2012.pdf - стр.172-209 ) и с результатами изучения им различных природных феноменов (http://www.hodka.net/labazskub.php ). Елена Михайловна Потапович (http://uyrgii.ru/index.php/khoreo graficheskij-fakultet/otdeleniya-vkhodyashchie-v- sostav-khoreograficheskogo-fakulteta.html?id=695 ) заинтересовалась данными вопросами как свидетель Челябинской трагедии 15 февраля 2013 г. и как человек, неоднократно наблюдавший НЛО-активность в Челябинске. Это и привело к активному творческому содружеству и поиску истины двумя людьми (ГТС=Геннадий Тихонович Скублов; ЕМП=Елена Михайловна Потапович), познакомившимися по Интернету лишь 21 февраля 2013 г. Историческая справка. С известной долей условности можно выделить 4 этапа в изучении челябинскитов: 1 - февраль-март 2013 г; 2 - апрель-май; 3 - июнь-сентябрь; 4 - октябрь-декабрь 2013 г. Рассмотрим эти этапы детальнее и с учетом основных событий по изучению ЧМ. Первый этап (февраль-март 2013 г). В первые дни после падения ЧМ в Интернете появилось большое количество интересных фотографий (см. Фото-1 в нашем фото-альбоме) и видеороликов, при раскадровке которых обращалось внимание на повышенную активность НЛО при падении ЧМ (Фото-2). ГТС одним из первых подчеркнул тот очевидный факт, что ЧМ оставил мощный след ионизированного воздуха и что яркий белый облакоподобный след (Фото-1<) оставлен НЛО-терминатором, по терминологии В.Уварова (http://wands-of-homs.com/ru/iicufi/meteors/86-cheliabinsk-metheorite.html ). Существенным доводом для подобной интерпретации событий послужила видео-запись (http://www.youtube.com/watch?v=EPs3YOnAkws ), где не без оснований утверждалось, что «нас спасли».

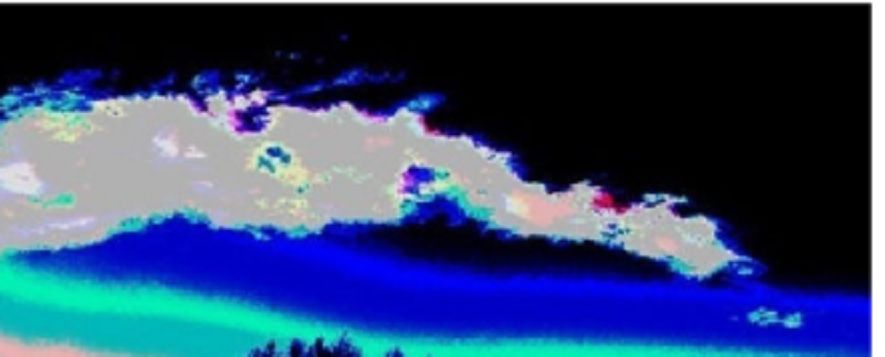

Фото - 01. Photo M.Akhmetvaleev (http://marateaman.livejournal.com/27910.html), treated G/Skublov with program Photoshop and published February 22, 2013 on Facebook (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=444891878913083&set=a.444884775580460.96626.100001768237075&type=3&theater). Can clearly see the intersection of two ranges: early meteor trail with a large ionization zoning; later a white trail belongs to the UFO. Фотография М. Ахметвалеева (http://marateaman.livejournal.com/27910.html ), обработанная Г.Скубловым с помощью программы Фотошоп и опубликованная 22 февраля 2013 г на Фейсбуке (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=444891878913083&set=a.444884775580460.96626.100001768237075&type=3&theater). Отчетливо видно пересечение двух ареалов: первый - с крупной ионизационной зональностью; второй - псевдооблачный след. Фото - 02. UFO photo-plasmoid but against the misty footprint in the area of falling of the Chelyabinsk meteorite. The result of a storyboard video-plot (http://www.youtube.com/watch?v=S717Jo-dPVk) and published G.Skublov 22 February on Facebook (https://www.facebook.com/skublov/media_set?set=a.446435655425372.97014.100001768237075&type=3 ).Фотография НЛО-плазмоида но фоне псевдооблачного следа в районе падения Челябинского метеорита. Получена в результате раскадровки видео-сюжета (http://www.youtube.com/watch?v=S717Jo-dPVk ) и опубликована Г.Скубловым 22 февраля на Фейсбуке (https://www.facebook.com/skublov/media set?set=a.446435655425372.97014.100001768237075&type=3 ЕМП, дом которой (координаты 55,1195860 N и 61,336882° Е) находится в г. Челябинске почти в эпицентре сейсмо-тектонических подвижек, сопровождавших взрыв Челябинского метеорита, обратила внимание на следующее: 1 - многочисленные НЛО (сферические и эллипсовидные по вертикальной оси) и лентообразные НЛО-объекты, одновременно хаотично перемещавшиеся в туманной субстанции и перекрывавшие видимость соседних домов во время «хлопков-разрывов», последовавших после мощного низкого бокового толчка, напоминавшего землетрясение; 2 - локальность и чёткие различия направлений ударных волн от близких «хлопков-разрывов» по дому и вокруг него; 3 - не согласующиеся между собой по визуальному содержанию «события на небе» сразу после окончания хлопков и спустя 40-50 сек; 4 - участок сверх-светимости, расположенный южнее восхода солнца; 5 - непонятную сажистость западной части облака; 6 - неадекватность между мощностью ударных волн и отсутствием повреждений стёкол в окнах дома и полностью стеклянной теплицы во дворе; 7 - запотевание стёкол двойных рам с наружной стороны верхнего этажа дома; отсутствие остаточных следов от «сфер и лент» (эффект пылесоса); 8 - чёрный налёт на крыше теплицы; участок с резко обозначенной полосой почерневшего снега на клумбе с жасмином; 9 - расходящиеся показания свидетелей из ближайших домов (10-1000м) как по траектории пролёта болида, так и по количеству хлопков (1-7, подтвержено видео), по времени после вспышки (10 сек - 2 мин) и по окраске облачного следа; 10 - явно не согласующиеся между собой данные мониторинга жителей Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Миасского и Екатеринбурга в первые часы пролёта болида; 11 - видеоинформация в официальных СМИ в первые двое суток после события, - практически не согласованная; 12 - странное «поведение» стеклянных предметов и разрушение оконных остеклений по секторам и периметрам. Эти данные послужили основанием для проведения в пределах приусадебного участка ЕМП специализированного геохимического опробования разновозрастных слоёв снега - дока-тастрофного, катастрофного (в 5 пунктах) и послекатастрофного. ЕМП было отобрано 17 проб снега и установлено, что количество пыли в катастрофном горизонте в 5-10 раз превышает уровень содержаний её в подстилающем и перекрывающем снежном покрове. Более того, размер частиц техногенной пыли не превышал 300 микрон, в то время как размеры большей части катастрофных «пылинок» превышали 400 микрон. Самым интересным фактом оказалось обнаружение только в катастрофном слое мелких редких 300-700-микронных сферул, к которым обычно безосновательно приклеивается термин - «космический шарик». Заметим, что в снегу на крыше своей теплицы ЕМП обнаружила сферулу с поперечником в 4500 микрон (Фото-3). <Так в конце февраля на приусадебном участке с удачным названием «ЖАСМИН» были открыты микросферулы, которые рассматриваются нами как ЧЕЛЯБИНСКИТЫ первого типа.

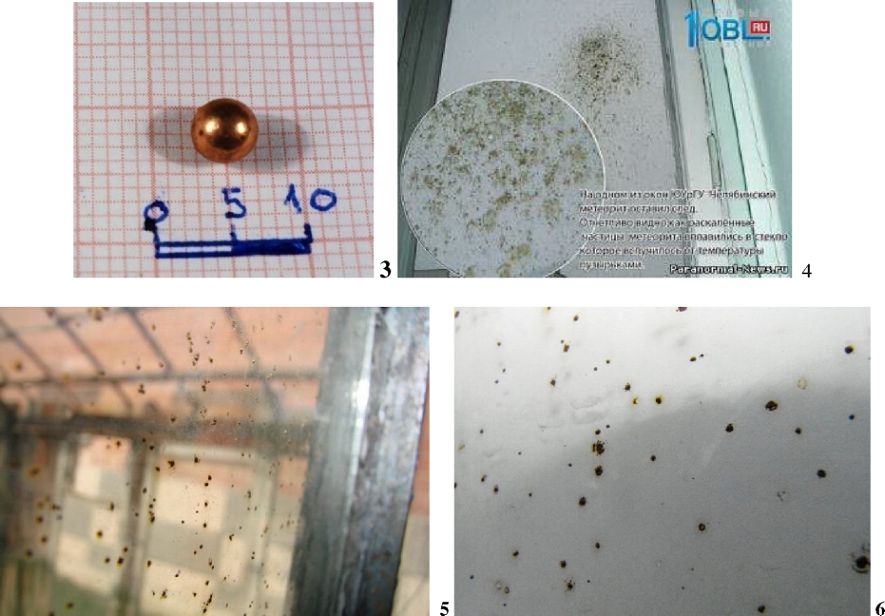

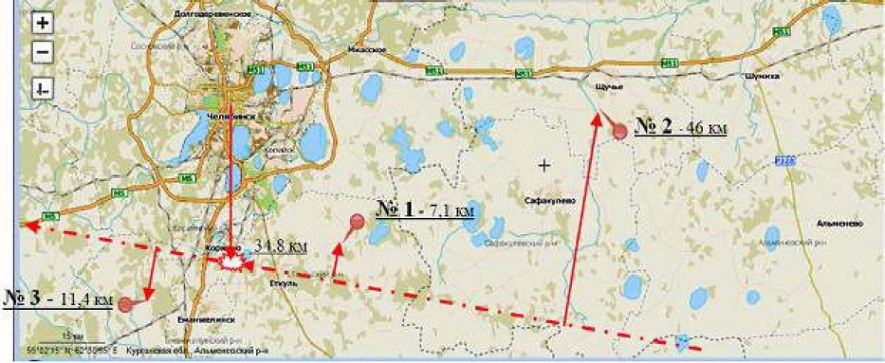

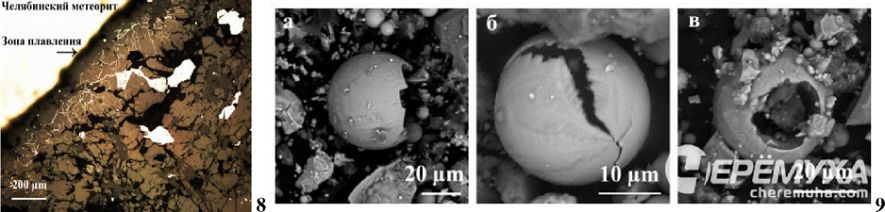

Фото - 03. The largest ball chelyabinskite found E.M.Potapovich on the roof of the greenhouse (section JASMINE) In the layer of snow from 15 February 2013 Photo G.Skublov. Самый крупный шарик челябинскита, обнаруженный ЕМ.Потапович на крыше теплицы (участокЖАСМИН) при фильтрации слоя снега от 15 февраля 2013 г. Фото Г.Скублова. Фото - 04. Alleged traces of education chelyabinskites on a window pane of the Chelyabinsk state University. According to the article «Meteorite melted glass in SUSU», published on 6 March 2013 (http://www. 1 obl.ru/news/o-lyudyakh/meteorit-rasplavil-steklo-v-yuurgu/). Предполагаемые следы образования челябинскитов на оконном стекле Челябинского гос.университета. По материалам статьи «Метеорит расплавил стекло в ЮУрГУ», опубликованной 6 Марта 2013 г. (http://www.1obl.ru/news/o-lvudvakh/meteorit-rasplavil-steklo-v-vuurau/ ). Фото - 05. Glass greenhouse with «spots chelyabinskites» (photo EM Potapovich). Стекло теплицы с «пятнами челябинскитов» (фото Е.М. Потапович). Фото - 06. Glass greenhouse with «spots chelyabinskitesчелябинскитов» - closeup (photo EM Potapovich). Стекло теплицы с «пятнами челябинскитов» - крупным планом (фото ЕМ Потапович). 6 марта 2013 г. в СМИ незаметно промелькнула маленькая заметка (http://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/meteorit-rasplavil-steklo-v-yuurgu/ ), в которой сообщалось, что в Челябинске на 4 этаже ЮУрГУ на оконном стекле остался необычный отпечаток с частичками металла (Фото-4). «Сначала все подумали, что это обычный шлепок грязи. Но соседнее стекло было выбито ударной волной, а это цело, но со следами плавления. Попробовали магнитиком провести по разводам, реакция была... У ученых находка живой интерес не вызвала. По мнению специалистов из ЧелГУ, темные разводы — это не металл, а грязь или следы от насекомых». Такая интерпретация в духе шутливой «комариной гипотезы Тунгусского феномена» показалась нам неубедительной. В ответ на просьбу ГТС попытаться получить оконное стекло ЮУрГУ для дальнейших исследований ЕМП предложила рассмотреть фотографии стёкол её теплицы, где также обнаружены не менее эффектные «комарино-металлические следы» (Фото-5 и 6). При проверке предположения (не являются ли теплично-оконные пятна следами от работы болгаркой или сваркой) был проведён эксперимент, позволяющий утверждать, что появившиеся вкрапления на стекле не являются следами от болгарки или сварки. Установлено, что в этих существенно железистых пятнах иногда концентрируются Zr и Sr, что указывало на явно неметеоритное происхождение расплавных пятен и способствовало размышлениям о возможной связи их с карбонатитовыми процессами. Так были открыты расплавные фации челябинскитов, которые рассматриваются нами как ЧЕЛЯБИНСКИТЫ третьего типа. Подведем итоги - к концу марта у авторов информационной записки сложилось согласованное мнение о необходимости проведения геохимического опробования верхнего почвенного горизонта в районе падения ЧМ с целью поисков микросферул, а также углубленного детального изучения расплавных пятен на тепличных стеклах. Второй этап (апрель-май 2013 г) можно рассматривать как паузу в изучении челябинскитов. ГТС готовился к докладу «О парадоксах Челябинского метеорита» на Юбилейной конференции РМО к 150-летию В.И.Вернадского. Материалы доклада опубликованы в мае 2013 г. на сайте ХОДКА в виде 2 статей - «Водородная дегазация в США» (http://www.hodka.net/DOC222.PDF) и «Траектория полета ЧМ» (http://www.hodka.net/DOC221 .PDF). ЕМП в это время занималась сбором информации по ЧМ как в Интернете, так и у местных жителей. Третий этап (июнь-сентябрь 2013 г.). Опробование. В начале июня 2013 г. ЕМП отобрала для дальнейших минералого-геохимических исследований 2-кг-пробу рыхлых отложений из почвенного горизонта своего приусадебного участка в непосредственной близости от упомянутой выше теплицы (участок Жасмин - координаты 55,119586о N и 61,336882° Е ). Этот участок расположен в 1,24 км к западу от Психиатрической больницы (55,118672° N и 61,356742° <Е), оконные стекла которой сильно пострадали в результате взрыва утром 15 февраля 2013 г. Для последующего сравнения участка Жасмин с другими участками г.Челябинска ЕМП были отобраны еще 2 пробы, где наблюдался наиболее мощный лучевой ожог (расстояние между точками составляет не более 250 м). Это участки Парк (городской парк им. А.С.Пушкина; координаты пробы - 55,154401° N и 61,404161° Е) и Исторический (заброшенное историческое здание элеватора в центре города; координаты пробы - 55,154426° N и 61,403932° Е). В июле 2013 г. ЕМП по просьбе ГТС отобрала по простиранию осевой линии максимальных находок метеоритов (http://www.meteorite-recon.com/en/Meteorite Chelyabinsk 6.html ) 3 двухкилограммовые пробы современных рыхлых отложений. Первый участок - Эпицентр (54.833675°N и 61,437883° Е) - находится в пункте, где наблюдалась наиболее яркая вспышка Челябинского метеора; здесь пересекаются автострада, линии электропередач и ветки нефтепровода. Второй участок - Батуринский (54.781035° N и 61,370248° Е ) - расположен в поли-саднике одной из местных жительниц поселка. Третий участок - Депутатский (54,838352° N и 61,124483° Е), - находится в подворье местного жителя из пос. Депутатский. Хозяин дома предоставил «для науки» 12 маленьких кусочков ЧМ весом от 0,5 до 10 г каждый; обломки ЧМ собраны им лично. Таким образом, для дальнейших минералого-геохимических исследований ЕМП отобрала 3 почвенные пробы в пределах города Челябинска (участки Жасмин, Парк, Исторический), 3 пробы вдоль траектории падения ЧМ (участки Эпицентр, Батуринский, Депутатский<) и 12 кусочков ЧМ от жителя пос. Депутатский. Чебаркульская конференция. 21-22 июня 2013 г. в городе Чебаркуле была проведена Международная конференция ''Астероиды и кометы. Челябинское событие и изучение падения метеорита в озеро Чебаркуль" - ( http://meteorit.es.ni/ima.ges/viizhnouralsky2013/chebarkul 21-22.06.2013 asteroidy i komety cheljabinskoe sobytie.pdf). В сообщении Л.М. Гиндилиса и Г.Н. Шевелева «Сбор снега в районе пролета Челябинского метеорита с целью изучения пылевой компоненты» (стр.63-70) детально обсуждается их методика отбора 3 проб снега и приводится схема пространственного размещения пунктов пробоотбора (Фото-7). В статье В.А. Цельмовича «Космические шарики на примере Челябинского метеорита» (стр.140-147) приводится описание микросфер и микрочастиц, обнаруженных в поверхностных слоях Челябинского метеорита (Фото-8). На примере удачно подобранных фотографий с магнетитовыми сферулами автор делает вывод, что «источником космических шариков (КШ) на поверхности Челябинского метеорита является троилит, в процессе плавления и окисления которого при пролете в атмосфере и возникают КШ». В более поздней, сентябрьской публикации упомянутых выше авторов ( http://www. igg. uran. ru/?q=ru/node/726 - стр. 196199) и в интервью приведены микрозондовые фотографии космических шариков (http://cheremuha.com/obrazovanie-i-nauka/2482-zagadki-chelvabinskogo-meteorita-otkrvivavut-pod-ryibinskom.html - см. Фото-9), обнаруженных в снежном покрове в апреле 2013 г. Обращается внимание на маленький размер КШ (до 20 мк), широкое развитие полых микросферул и на магнетито-вый состав этих образований. Авторы приходят к выводу, что «полые шарики в образцах Челябинской пыли имеют метеоритное происхождение».

Расчётное место вспышки болида в 34.8 км от центральной площади Революции г. Челябинск Четвертый этап (октябрь-декабрь 2013 г.). В середине октября ГТС получил от ЕМП посылку с летними минералого-геохимическими пробами, тепличными стеклами и донными отложениями оз. Чебаркуль, отобранными в месте погружения на дно озера 600-кг ЧМ-утопленника. В течение недели были изучены тепличные стекла с расплавными челябинскитами, сделаны необходимые фотографии и зарисовки и с помощью алмазной пилы подготовлено 12 секций-стёкол размером 24х40 мм для последующих исследований.

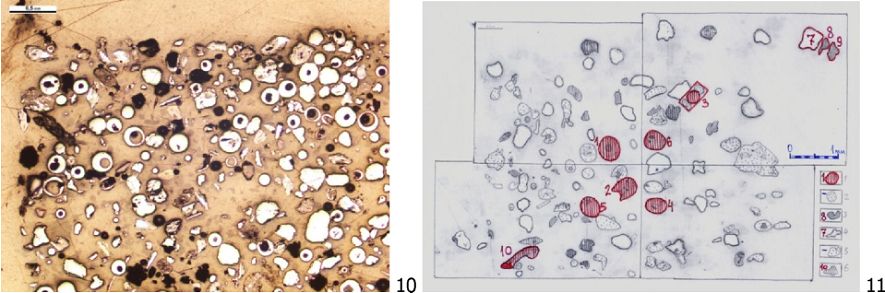

Фото - 07. The sampling scheme «meteoric» snow in area of falling of Chelyabinsk meteorite. Compiled L. Gindilis and G.Schevelev; published in the Materials of Chebarcul conference 21-22 June 2013, on page 65 (http://www.meteorites.ru/images/yuzhnouralsky2013/chebarkul_21-22.06.2013_asteroidy_i_komety_cheljabinskoe_sobytie.pdf ). Схема отбора проб «метеоритного» снега в районе падения Челябинского метеорита. Составлена ЛМ.Гиндилисом и Г.Н.Шевелевым; опубликована в Материалах Чебаркульской конференции 21-22 июня 2013 г., на стр. 65 (http://www.meteorites.ru/imaaes/vuzhnouralskv2013/chebarkul 21-22.06.2013 asteroidv i kometv cheljabinskoe sobvtie.pdf ). Фото - 08. Photo of the polished surface of the sample Chelyabinsk meteorite with molten crust and microspherulas. Published V.Celmovich in the Materials of Chebarcul conference 21-22 June 2013, on page 143 (http://www.meteorites.ru/images/yuzhnouralsky2013/chebarkul_21-22.06.2013_asteroidy_i_komety_cheljabinskoe_sobytie.pdf). The article contains pictures of rare «magnetite space balls». Микрофото аншлифа Челябинского метеорита с корой плавления ( по ВА.Цельмовичу) и микросферулами. Опубликовано в Материалах Чебаркульской конференции 21-22 июня 2013 г., на стр. 143 ( http://www.meteorites.ru/imaaes/vuzhnouralskv2013/chebarkul 2122.06.2013 asteroidv i kometv cheljabinskoe sobvtie.pdf). В статье приведены фотографии редких «магнетитовых космических шариков». Фото - 09. Pictures «space balls» from the area of fall of the Chelyabinsk meteorite ( V. Celmovich - hollow magnetite balls formed in flight meteorite found in the snow on the route of flight). Published September 18, 2013, in a newspaper interview that «the Riddles of the Chelyabinsk meteorite open under the Rybinsk» (http://cheremuha.com/obrazovanie-i-nauka/2482-zagadki-chelyabinskogo-meteorita-otkryivayut-pod-ryibinskom.html). Микрофотографии «космических шариков» из района падения Челябинского метеорита ( по ВА.Цельмовичу - полые магнетитовые шарики, образовавшиеся при полёте метеорита, найденные в снеге по трассе пролёта). Опубликовано 18 сентября 2013 г. в газетном интервью «Загадки Челябинского метеорита открывают под Рыбинском» (http://cheremuha.com/obrazovanie-i-nauka/2482-zaaadki-chelvabinskoao-meteorita-otkrvivavut-pod-rvibinskom.html). Методика микрозондовых исследований. Шесть двух-килограммовых проб были высушены и расквартованы. Навески всех проб весом по 500 г каждая были отмучены, промыты в проточной воде с сохранением фракции более 10 мк, а затем высушены при температуре ниже 60оС. Далее были выделены гранулометрические фракции (более 10 меш, 10-20 меш, 20-40 меш, 40-60 меш, менее 60 меш). Для каждой из них с помощью ручного магнита выделялись немагнитная, слабая и сильная элетромагнитные, магнитная фракции. Все 12-20 фракций, полученных для каждой из 6 проб, изучались под бинокуляром. Установлено, что единичные микро-сферулы имеют размер 20-40 меш; чаще они встречаются в фракции 40-60 меш и резко преобладают в фракции менее 60 меш. Микросферулы полностью отсутствуют в немагнитной фракции и не характерны для слабо-электромагнитной фракции. Поэтому для приготовления ППШ=прозрачно-полированных шлифов для каждой из 6 проб отбирался обогащенный сферу-лами магнитно-сильно-электромагнитный материал двух фракций (40-60 меш и менее 60 меш). В итоге были приготовлены 2 стеклянные пластинки ППШ, на каждой из которых размещено по 6 одноразмерных проб, обогащенных челябинскитами. Эти материалы (https://www.facebook.com/skublov/media set?set=a.560222367380033.100001768237075&type=3 - см. Фото- 10) представлены в Фейсбуковском фотоальбоме. В связи с отсутствием какой-либо информации о химическом составе челябинскитов было решено акцентировать внимание на пробе с участка ЖАСМИН (Фото-11) и попытаться привлечь к исследованиям сотрудников нескольких микрозондовых лабораторий С.Петербурга. Первые результаты (Фото-12-15), полученные на волновом анализаторе в Политехническом институте, были опубликованы 19 ноября 2013 г (https://www.facebook.com/skublov/media set?set=a.562333147168955.100001768237075&type=3 ), ровно через один месяц после получения ГТС посылки из Челябинска. Главнейший вывод этих исследований - впервые выделен новый тип природных образований, представленных микро-сферулами; в дальнейшем они стали рассматриваться как ЧЕЛЯБИНСКИТЫ первого типа.

Фото -10. The picture is taken in the optical range; the field of vision 3x4 mm. This is the FIRST photo microspherulas chelyabinskite published in our FIRST photo album (https://www.facebook.com/skublov/media_set?set=a.560222367380033.100001768237075&type=3 ). Изображение снято в оптическом диапазоне; поле зрения - 3х4 мм. Это — ПЕРВАЯ фотография микросферул челябинскитов, опубликованная в нашем ПЕРВОМ фейсбуковском фотоальбоме (https://www.facebook.com/skublov/media set?set=a.560222367380033.100001768237075&tvpe=3 ). Фото -11. The layout of microspherulas chelyabinskites and other mineral grains derived from the TPTS=transparent-polished thin section for electron microprobe research. Material for TPT was magnetic and highly electromagnetic fraction of soil samples from the site JASMINE; size fractions is 40-60 mesh. Legend: 1 - studied microspherulas; 2 - unexplored microspherulas; 3 - grain-schreibersite(?); 4 - the wreckage of highly ferruginous ashes facies chelyabinskites and their numbers; 5 - the wreckage of host rocks, mainly granites, gneisses, schists and minerals; 6 - debris ashes facies chelyabinskites. Схема размещения микросферул челябинскитов и других минеральных зерен, составленная на фотооснове ППШ=прозрачно-полированного шлифа для микрозондовых исследований. Материалом для ППШ послужила магнитная и сильно электромагнитная фракция почвенной пробы с участка ЖАСМИН; размер фракции составляет 40-60 меш. Обозначения: 1 — номера изученных микросферул челябинскитов; 2 — неизученные микросферулы; 3 — зерно С-шрейберзита (?); 4 — обломки высокожелезистых пепловых фаций челябинскитов и их номера; 5 — обломки вмещающих пород, прегтущественно гранитов, гнейсов, кристаллических сланцев и их минералов; 6 — обломки пород пепловой фации челябин-скитов.

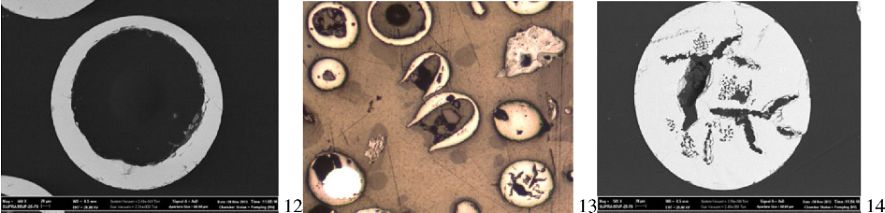

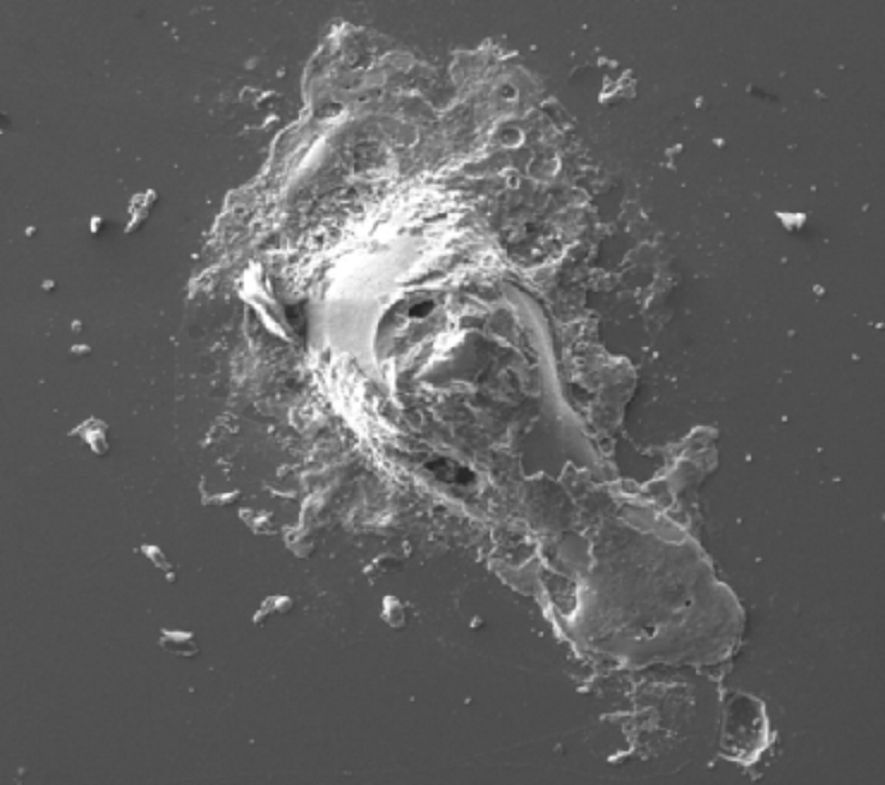

Фото -12. The image in the reflected electrons field of view - 400x600 MK. This is a photo of the FIRST сферулы, which we studied on microprobe in the Laboratory of the Polytechnic Institute in St. Petersburg. The results are published in the SECOND photo album ( https://www.facebook.com/skublov/media_set?set=a.562333147168955.100001768237075&type=3 ). See more photo-11. Изображение в отраженных электронах; поле зрения — 400х600 мк. Это фотография ПЕРВОЙ сферулы, которую мы изучали на микрозонде в Лаборатории Политехнического института в С.Петербурге. Результаты опубликованы во ВТОРОМ фейсбуковском фотоальбоме ( https://www.facebook.com/skublov/media set?set=a.562333147168955.100001768237075&tvpe=3 ). Подробнее - см. фото-11. Фото -13. The picture is taken in the optical range; field of view - 1500x1500 MK. In the center of the photo visible 2 microspherulas chelyabinskites. The 0gest of them studied on microprobe in the Laboratory of the Polytechnic Institute in St. Petersburg. The results are published in the SECOND photo album ( https://www.facebook.com/skublov/media_set?set=a.562333147168955.100001768237075&type=3 ). See more photo-11. Изображение снято в оптическом диапазоне; поле зрения — 1500х1500 мк. В центре фотоснимка — две подковообразные микросферулы челябинскитов. Самая крупная из них изучена на микрозонде в Лаборатории Политехнического института в С.Петербурге. Результаты опубликованы во ВТОРОМ фейсбуковском фотоальбоме ( https://www.facebook.com/skublov/media set?set=a.562333147168955.100001768237075&tvpe=3 ). Подробнее - см. фото-11. Фото -14. The image in the reflected electrons field of view - 320x430 MK. This is a picture of the FOURTH microspherulas, which we studied on microprobe in the Laboratory of the Polytechnic Institute in St. Petersburg. The results are published in the SECOND photo album (https://www.facebook.com/skublov/media_set?set=a.562333147168955.100001768237075&type=3 ). See more photo-11. Изображение в отраженных электронах; поле зрения — 320х430 мк. Это фотография ЧЕТВЕРТОЙ микросферулы, которую мы изучали на микрозонде в Лаборатории Политехнического института в С.Петербурге. Результаты опубликованы во ВТОРОМ фейсбуковском фотоальбоме ( https://www.facebook.com/skublov/media set?set=a.562333147168955.100001768237075&tvpe=3 ). Подробнее - см. фото-11. Основные результаты по микросферулам челябинскитов были получены в Лаборатории №3. Более детальное изучение сферулы-3 (выполнено 14 микрозондовых анализов!!! - см. ФОТО-16<) позволило сформулировать фундаментальный вывод, что на завершающей стадии формирования сферулы происходил мощный выброс из неё флюидонасыщенной пеплоподобной массы необычного состава и что эти образования (нами введен новый термин - АЭРОФЛЮИДОЛИТЫ) следует выделять как ЧЕЛЯБИНСКИТЫ второго типа. В дальнейшем эта модель получила дополнительное подтверждение (Фото-19 и 20). Тепличные стекла с железистыми пятнами были изучены в трех независимых микрозондо-вых лабораториях. В Лаборатории №5 изучались стекла с угольным напылением (Фото-25-29), а в Лаборатории №3 - с золотым напылением (Фото 31-39). Сравнительный анализ полученных данных (Таблицы-30 и 40) позволил сделать вывод, что составы расплавных образований на тепличных стеклах участка Жасмин близки к составам челябинскитов первого и второго типов. Это позволило выделить расплавные пятна на тепличных стеклах в отдельную группу -ЧЕЛЯБИНСКИТЫ третьего типа. Геохимические типы челябинскитов. Все три генетических типа челябинскитов характеризуются однонаправленной тенденцией смены восстановительных условий на окислительные в процессе формирования челябинскитов. Поэтому данный признак можно взять за основу при выделении геохимических типов: 1= Fe - самородное; 2= Fe+FeO - самородное и закисное; 3= FeO -преимущественно закисное; 4=Fe2O3 - преимущественно окисное; 5=челябинскиты силикатножелезистые; 6=челябинскиты силикатно-железистые газонасыщенные. При выделении перечисленных геохимических типов нами были использованы методы многомерного статистического анализа, включая и методы факторного анализа (http://www.geokniga.org/books/4531). ЧЕЛЯБИНСКИТЫ: микросферулы и аэрофлюидолиты пепловой фации. Предварительные результаты микрозондового изучения сферул. Вернемся еще раз к рассмотрению результатов, полученных нами в Политехническом институте (https://www.facebook.com/skublov/media set?set=a.562333147168955.100001768237075&type=3 ). Отметим, что микросферулы по размеру практически не различаются между собой. Диаметр их варьирует от 200 до 420 микрон. Форма их либо идеальная сферическая, либо с отклонениями в сторону эллипса не более 10 %. Нами на данном этапе исследований выделяются следующие типы микросферул: А=закрытые полые (сф-1); Б =закрытые взорвавшиеся (сф-4); В =закрытые спекшиеся (сф-3); Г=полузакрытые, с флюидитом (сф-5); Д=открытые, с ксено-генными обломками (сф-2). По характеру внутренней микрозональности они разделяются на два типа: А = незональные (сф-1, 2, 4); Б = зональные, с подразделением на две (сф-5) или три (сф-3) сферические зоны. Микроструктура сферул крайне разнообразна. Встречаются как стекловатые разности (сф-1,2 ), так и структуры распада твердых растворов (сф- 5). Ксеногенные обломки размером 1040 микрон ассоциируют с открытой сферулой (сф-2) и со спекшейся сферулой (сф-3); обломки представлены кварцем, полевыми шпатами, темными слюдами и биотитовыми сланцами. Все 13 анализов микросферул свидетельствуют о возможности рассматривать их как железистые сферулы с незначительной долей алюмо-силикатного материала. Все химические элементы здесь разделяются на три группы, связанные с железом ( Ti-Cr-Mn-Fe-Cu), алюмо-силикатами (Al-Si-K-Ca) и летучими компонентами (P-S-Cl). Железо присутствует в соединениях с различной валентностью; выделяются сферулы с металлическим, закисным и окисным железом. Имеющиеся материалы, преломленные через призму многолетнего изучения Тунгусского феномена (http://www.hodka.net/sb2012.pdf , стр.172-209), позволяют в сугубо предположительной форме сделать следующие выводы: 1 - микросферулы образовались в течение 532 секунд утром 15 февраля 2013 г. во время вхождения Челябинского метеорита в атмосферу; 2 - образование их скорее всего связано не столько с самим метеоритом, сколько с «лучистым ожогом» от первой главной вспышки ЧМ; 3 - формирование микросферул происходило в крайне неравновесных близповерхностных окислительно-восстановительных условиях при участии P, S, Cl и предполагаемых водорода и углеводородов; 4 -источником железа в микро-сферулах могут оказаться как метеорит, так и мантийный дегазационный плюм (о чем свидетельствует ассоциация химических элементов - Fe, Mn, Ti, Cu, Cr). Основные результаты микрозондового изучения сферул-челябинскитов. В микрозондовой Лаборатории №3 были детально изучены три сферулы (№3, 5, 6) - см. Фото-16, -17, -18 и Таблицы-22, 23, 24.

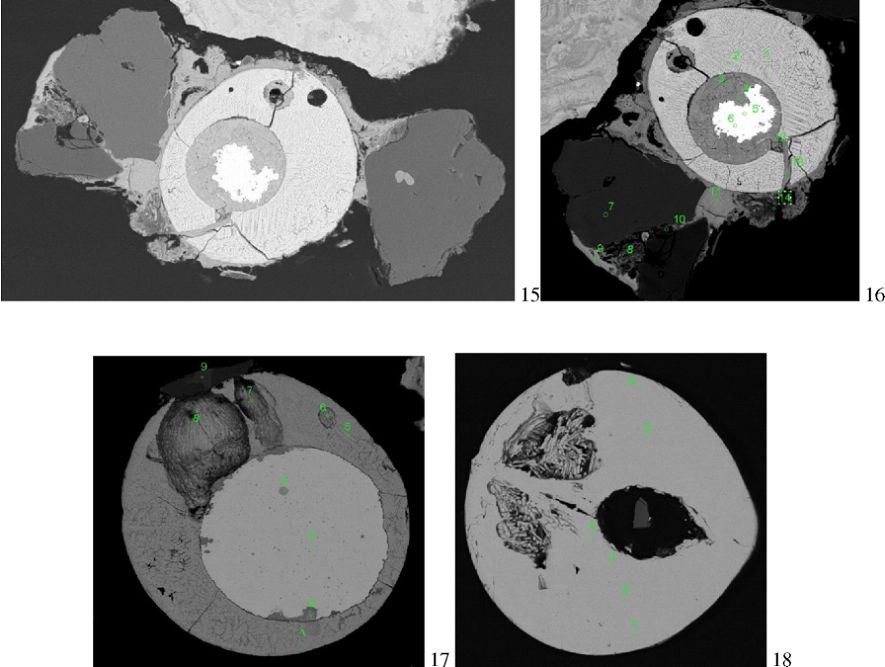

Фото -15. The image in the reflected electrons field of view - 400x600 MK. Spherulas № 3 - a vivid example of successful spatial imposition ASHES facies chelyabinskites with microspherulas growth. First published in the SECOND photo-album (https://www.facebook.com/skublov/media_set?set=a.562333147168955.100001768237075&type=3 ). Изображение в отраженных электронах; поле зрения — 400х600 мк Сферула № 3 — яркий пример удачного пространственного совмещения ПЕПЛОВОЙ фации челябинскитов с микросферульным новообразованием. Впервые опубликовано во ВТОРОМ Фейсбуковском фото-альбоме (https://www.facebook.com/skublov/media set?set=a.562333147168955.100001768237075&tvpe=3 ). Фото -16. The image in the reflected electrons field of view - 300x300 MK. Shows the lower part of MICROSPHERULAS-3 with point numbers microprobe analysis. The results of the analyses are given in tables 22-24. Изображение в отраженных электронах; поле зрения — 300х300 мк. Показана нижняя часть СФЕРУЛЫ-3 с номерами точек микрозондового анализа. Результаты анализов приведены в таблицах 22-24. Фото -17. The image in the reflected electrons field of view - 350x400 MK. In Spherulas №5 clearly expressed liquation zoning. Central zone consists of native iron (point 3, see table 22-23); it highlights the numerous tiny microspherulas, enriched with titanium (point 4). The intermediate region is rich in titanium and manganese. In the peripheral zone of the observed maximum concentration of Mn (table. 22). Изображение в отраженных электронах; поле зрения — 350х400 мк. В сферуле №5 отчетливо выражена ликвационная зональность. Центральная зона сложена самородным железом (точка 3, см. табл 22-23); в ней отмечаются многочисленные мельчайшие микросферулы, обогащенные титаном (точка 4). Промежуточная зона сложена вюститом, обогащенным титаном и марганцем. В периферической зоне отмечается максимальная концентрация Mn (табл. 22). Фото -18. The image in the reflected electrons field of view - 600x850 MK. In microspherulas №7, folded FeO with a surprisingly constant chemical composition, are allocated 3 large cavity. Two of them (in the left part of the photo) filled with crystalline FeO, and the right extreme emptiness contains a grain of Native SILICON (see table. 22, analysis №30) of size above 40 MK. Изображение в отраженных электронах; поле зрения — 600х850 мк В микросферуле №7, сложенной вюститом с удивительно постоянным хгшическим составом, выделяются 3 крупные миароловые пустотки. Две из них (левая часть фотографии) заполнены кристаллическим вюститом, а правая крайняя пустота содержит зерно КРЕМНИЯ самородного (см. табл. 22, анализ №°30) размером более 40 мк. Сферула-3 ранее изучалась в Лаборатории Политехнического института (http://mnt.ftim.spbstu.ru/index.php/kafedra-segodnya/laboratorii/mikroskopii-i-mikroanaliza); было обращено внимание на самородное железо в ядре сферулы, на ярко выраженную зональность и на многостадийность её формирования. Причина спекания сферулы и вмещающей породы не обсуждалась в связи с ограниченностью времени работы на приборе. При микрозондовых исследованиях в Лаборатории-3 мы поставили задачу получить новые данные о составе сферулы и проверить предположение, что спекшийся цемент вокруг сферулы является газово-флюидной фазой последней заключительной стадии формирования микросферулы. В результате проведенных исследований установлено: 1 - аналитические данные лабораторий Политехнического института и Лаборатории-3 позволяют говорить о хорошей сходимости результатов и о возможности в дальнейшем пользоваться различными лабораторными центрами; 2 - подтверждается зональное строение сферулы, состав трех фаз которой отвечает самородному железу (ядерная центральная зона), закиси железа (промежуточная зона) и оксиду железа (периферическая зона); 3 - среди ксеногенных обломков обнаружен калиевый полевой шпат; 4 -впервые выделена новая петрографическая группа пород - аэрофлюидолиты (флюидолиты, образовавшиеся в воздушной среде), которые представлены существенно железистыми и углеродисто-железистыми разностями; в дальнейшем была установлена их генетическая связь со сферулами и они были выделены в ЧЕЛЯБИНСКИТЫ третьего типа = породы пепловой фации<; 5 - аэрофлюидолиты Сферулы-3 характеризуются крайне неравномерным распределением и высоким содержанием химических элементов, как главных ( С - до 60%; Fe - до 47%) так и второстепенных (P - до 9%; Si - 6,1; Ca- 5.0; Al- 1,7; S -1,3; Cl- до 0,5%); 6 - взрывной характер поступления флюидитового материала из сферулы подчеркивается микротрещинками, прожилками и микротекстурными образованиями. Сферула-5. После работы в Политехническом институте остались недоизученными продукты третьей, заключительной стадии формирования микросферулы. В результате дополнительных исследований подтверждены сделанные ранее выводы и установлено: 1 - микросферула резко выделяется ярко выраженной геохимической специализацией - в ней наблюдаются высокие концентрации марганца (до 4 %) и титана (до 1,7 %); 2 - ядерная зона сферулы сложена самородным Fe без примесей Mn и Ti; для неё характерны многочисленные мик-росферулы размером 1-3 микрона, реже до 12 мк, обогащенные Ti, S, Ca; 3 - периферическая зона микросферулы имеет иоцитовый состав (FeO) и насыщена элементами силикатного ряда (Mn - до 2,57%; И- 2,06; Si - 1,79;Al 1,02; Mg - 0,64 %); 4 - железистые аэрофлюидолиты заключительной стадии формировались во время резко нараставших восстановительных условий, о чем свидетельствует закономерное уменьшение содержаний кислорода (8,5—7,1—1,7 %), кремния и кальция при переходе от мелких флюидопроводников к крупным; 5 - выходное отверстие флюидолита запечатано обломком калиевого полевого шпата. Сферула-6 размером 320х350 микрон вызвала наш интерес тем, что под электронным микроскопом в ней были обнаружены три изолированные (?) полости размером 80-120 микрон, по-видимому резко различающиеся по минеральному составу. В отраженном свете эти различия практически не видны. При использовании программы Фотошоп методом коррекции экспозиции нами установлена микрозональность в строении сферулы. Было высказано предположение, что различные части микросферулы будут различаться по соотношению железа и кислорода. Для проверки этого предположения был пройден профиль из 6 точек. Результаты анализов свидетельствуют об удивительном постоянстве состава микросферулы. В целом они близки к составу иоцита. Слабо выраженные различия в интенсивности пиков углерода позволяют предполагать, что периферические зонки сферулы-6 будут обогащены тяжелыми углеводородами; этот вопрос требует дополнительного изучения. Совершенно неожиданным было обнаружение самородного кремния в одной из пустот Сферулы-6 (Фото-18). Аэрофлюидолиты пепловой фации, ассоциирующие с микросферулами, изучены менее детально. Если еще раз обратиться к Сферуле-3 (Фото-16) и результатам анализов флюидоли-тов (Таблица-22, строки 8-14), то можно обнаружить отчетливое разделение их на две группы (Таблица-23, строки 48-49) - существенно железистую, с повышенными концентрациями P, Si, Ca, Al, S (Grp=5), и железисто-углеродистую, с P, Si, Ca (Grp=6). Главнейшим индикаторным элеметом аэрофлюидолитов является фосфор, концентрации которого достигают 9%. В наиболее крупном зерне железистых флюидолитов, не связанных со сферулами (зерно-7, Фото-19), содержание фосфора составляет всего лишь 1% (Таблица-22, строка-34); основная масса этого зерна (Grp=7) сложена окисным железом предположительно маггемитового состава. Два других зерна флюидолитов, не связанных со сферулами (зерна-9 и 10; Фото-19 и 20) и включающих обломки вюстита и самородного железа, не содержат фосфора и выделяются аномально высокими содержаниями Si, Al, Ca, K (Таблица-23, строки 27, 28, 51; Grp=8), что позволяет предполагать участие материала корового происхождения (гранитов и гнейсов) при их образовании.

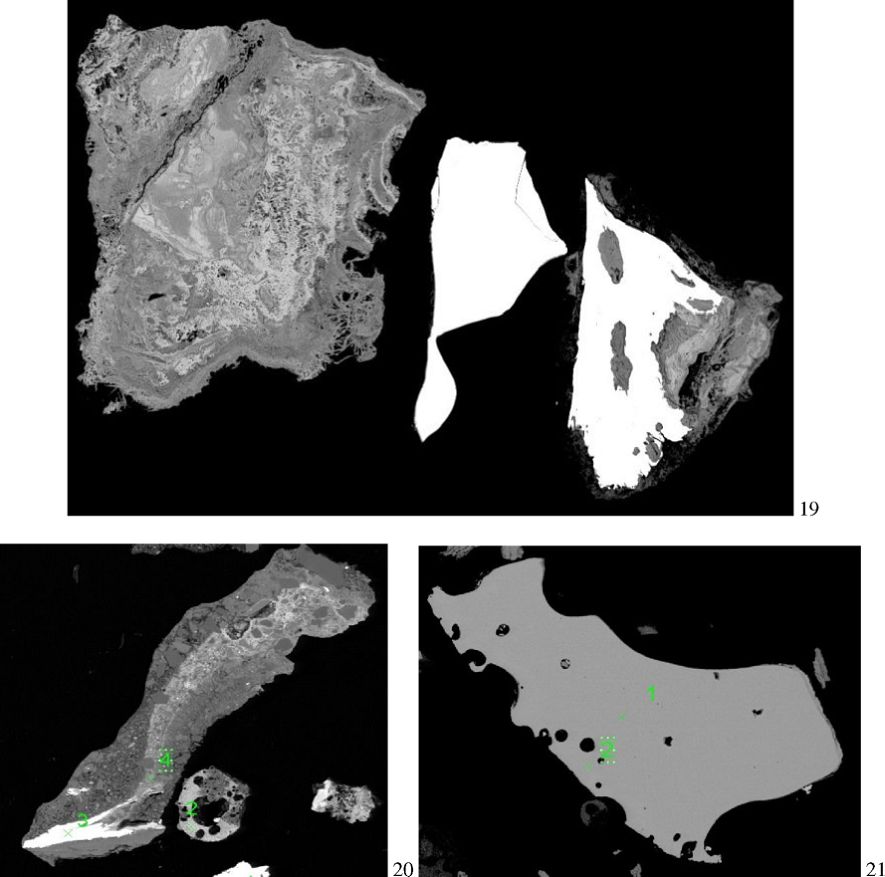

Фото -19. The image in the reflected electrons field of view - 700 * 700 MK. Left to right - grain No. 7-8-9 respectively ASHES facies chelyabinskites, With carbon-schreibersite(?) and grain ASH with a large fragment of wustite. Изображение в отраженных электронах; поле зрения — 700х700 мк Слева направо — зёрна № 7-8-9 соответственно ПЕПЛОВОЙ фации челя-бинскита, углеродистого шрейберзита (?) и зерна ПЕПЛА с крупным ксеногенным обломком вюстита. Фото - 20. The image in the reflected electrons field of view - 750x750 MK. Chip ASH clastic structure and with a fragment of the native iron containing rare admixture Pb ( 0,42% - see table. 22). Изображение в отраженных электронах; поле зрения — 750х750 мк Обломок ПЕПЛА с микрокластической структурой и с ксеногенным обломком самородного железа, содержащего редчайшую примесь свинца ( 0,42% - см табл. 22). Фото - 21. The image in the reflected electrons field of view - 700x900 MK. Large chip native iron without a trace elements.. Изображение в отраженных электронах; поле зрения — 700х900 мк Крупный обломок самородного железа, не содержащего микропримесей. Минералы, ассоциирующие с челябинскитами первого типа, разделяются на две группы - обычные минералы, обогащенные Fe, и редкие минералы. Зерно-11 (Фото-21) сложено самородным железом, не содержащим каких-либо элементов-примесей. Зерно-10 (Фото-20, Таблица-24<) также сложено самородным железом, однако в нем отмечаются примеси Mn, Si, Pb, K. В зерне-9 (Фото-19) крупный обломок представлен вюститом. Среди редких минералов прежде всего необходимо отметить самородный кремний (Native Silicon), присутствующий в виде изолированного зерна размером около 40 микрон в миаро-ловой пустотке Cферулы-6 (Фото-18 и Таблица-22, строка-30). Особого внимания заслуживает изолированное Зерно-8 (Фото-19<) размером 150х300 мк. Состав его определяется по высоким содержаниям Fe, Ni, P, C (Таблица-22, строки 35-37). При пересчете на безуглеродное вещество его состав ( Fe9

Таблица - 22. Results of electron microprobe analysis microspherulas and associated entities (spherulas №3, 5, 6 and grain No. 711). Content of chemical elements are given in the masses. %. Legend: NL - laboratory number of samples; the first two figures tell about the grain, and the last two - room number the analytical point; TIPE - types of the studied entities (1=spherulas; 2=fluidolites; 3=grain native silicon; 4=K-feldspar; 5=schreibersite (?)); GG - number of geochemical aggregates, in accordance with the table. 23 and 24. Результаты микрозондового анализа микросферул челябинскитов и ассоциирующих с ними образований (сферулы Ж»3, 5, 6 и зерна №711). Содержания химических элементов даны в масс. %. Обозначения: NL - лабораторный номер пробы; первые две цифры сообщают о номере зерна, а две последние — о номере аналитической точки; TIPE — типы изучаемых образований (1=сферулы; 2=флюидолиты; 3=зерно самородного кремния; 4=калиевый полевой шпат; 5=шрейберзит (?)); GG - номера геохимических совокупностей, в соответствии с табл. 23 и 24.

Таблица - 23. Results of electron microprobe analysis microspherulas and associated entities (spherulas №3, 5, 6 and grain No. 711). This copy of the table. 22 differs only by the fact that all samples sorted by number geochemical groups. Результаты микрозондового анализа микросферул челябинскитов и ассоциирующих с ними образований (сферулы Ж»3, 5, 6 и зерна Ж»7- 11). Эта копия табл. 22 отличается только тем, что все пробы отсортированы по номерам геохимических совокупностей.

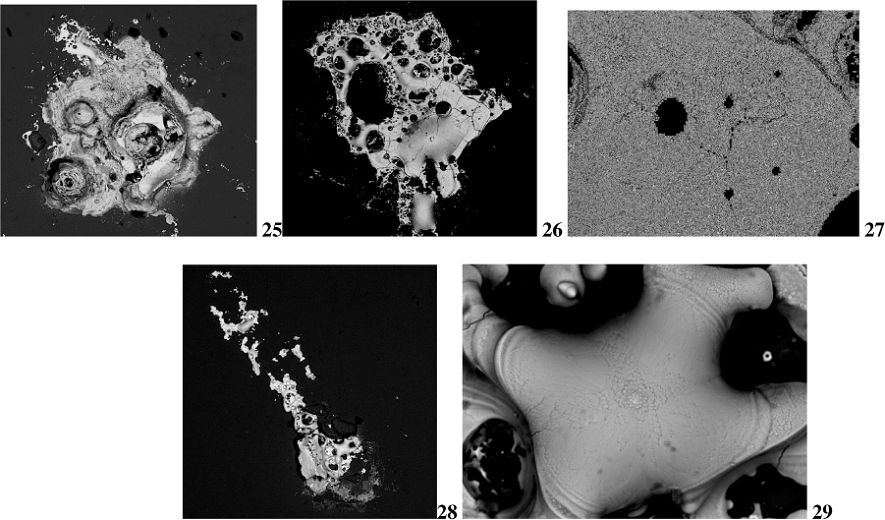

Таблица - 24. The results of the interpretation of the data in table 23 (are average contents of chemical elements for GG -16 samples of different geochemical aggregates). All samples are grouped by type (Spherulas--Air-Fluidolites=ash facies chelyabinskites - Minerals) and ordered by the degree of iron oxidation and mineral composition. For all samples are the main and related chemical elements, and also the number of analyses (N-anal). A variety of fonts highlighted the degree of reliability of average values: bold is a chemical element found in all samples; confidence zone averages can be calculated according to the relevant tables of statistics; standard - in most samples to determine the content of the particular item; the average value of indicative and several overwork; italics - the average value for single samples underestimated and can be used only for preliminary judgments about the level of accumulation of the studied chemical element. Результаты интерпретации данных таблицы 23 (приведены средние значения содержаний химических элементов для GG -16 выборок различных геохимических совокупностей). Все выборки сгруппированы по типам (Сферулы — Аэрофлюидолиты=пепловые фации челябинскитов —Минералы) и упорядочены по степени окисленности железа и минеральному составу. Для всех выборок приведены главные и сопутствующие химические элементы, а также указано число анализов (N-anal). Различными шрифтами выделена степень достоверности определения средних значений: жирный — химический элемент обнаружен во всех пробах; доверительные зоны средних могут быть рассчитаны по соответствующим статистическим таблицам; стандартный — в большинстве проб определено содержание конкретного элемента; среднее значение ориентировочное и несколько заниженное; курсив — среднее значение для единичных проб занижено и может быть использовано только для предварительного суждения об уровне накопления изучаемого химического элемента. ЧЕЛЯБИНСКИТЫ расплавной фации. Рассматриваемые ниже челябинскиты третьего типа обнаружены только на участке Жасмин (координаты - 55,119586° N и 61,336882° Е). Однако это не значит, что они не сохранились на других приусадебных участках г. Челябинска. Просто надо внимательно их искать. В Лаборатории-5 изучены три пятна челябинскитов третьего типа. На фотоснимках, сделанных в отраженных электронах, отчетливо видно, что пятна имеют как изометричную форму и размер 700х700 мк (Фото-25-26), так и сильно вытянутую при размере 300х1200 мк (Фото-28). Наиболее характерная морфологическая особенность челябинскитов третьего типа - обилие текстур быстро застывающего расплава с многочисленными газовыми пузырями, редкими мелкими трещинками и обилием натечных форм, позволяющих судить о микростадийности при застывании расплава. На детальных фотографиях (Фото-27 и 29) проявляется максимальное разнообразие микро-текстурных рисунков. При этом в большинстве случаев яркие белые пятна и мельчайшие сферулы (Фото-27) отвечают составу Fe+FeO, а светло-серые обособления имеют иоцитовый состав FeO. Наиболее темные участки по составу отвечают оксиду трехвалентного железа скорее всего маггемитового типа.

Фото - 25. The image in the reflected electrons field of view - 700 * 700 MK. Large stain chelyabinskites with 3 centers and with a tendency to education micro-spherulas. Изображение в отраженных электронах; поле зрения - 700х700 мк. Крупное пятно челябинскита с разностадийными образованиями и с 3 центрами, намечающими тенденцию к образованию микросферул. Фото - 26. The image in the reflected electrons field of view - 700 * 700 MK. The most typical spot melt chelyabinskites. Visible differences in the degree of gas saturation of these units. Изображение в отраженных электронах; поле зрения - 700х700 мк. Наиболее типичное пятно расплавного челябинскита. Видны различия в степени газонасыщен-ности этих образований. Фото - 27. The image in the reflected electrons field of view - 100x130 MK. This fragment of the picture-26. To be very successful demonstration of the cavitation processes in the crystallization chelyabinskites and isolation of the smallest microspherulas sharply rehabilitation native iron (bright white balls). Изображение в отраженных электронах; поле зрения - 100х130 мк. Это фрагмент фотографии-26. На редкость удачная демонстрация кавитационных процессов при кристаллизации челябинскитов и обособления мельчайших микросферул резко восстановительного самородного железа (яркие белые шарики). Фото - 28. The image in the reflected electrons field of view - 1100x1100 MK. Linearly oriented chain of small spots of melt chelyabinskites. Изображение в отраженных электронах; поле зрения - 1100х1100 мк. Линейно ориентированная цепочка мелких пятен расплавных челябинскитов. Фото - 29. The image in the reflected electrons field of view - 70x100 MK. Fragment spots chelyabinskites (photo-28). Clearly pronounced textural features of the cavitation processes of crystallization of the melt. Изображение в отраженных электронах; поле зрения - 70х100 мк. Фрагмент пятна челябинскитов (фото-28). Отчетливо выражены текстурные особенности кавитационных процессов кристаллизации расплава. Статистический анализ 18 микрозондовых анализов челябинскитов расплавной фации, выполненных в Лаборатории-5 (Таблица-30) позволяет сделать следующие предварительные выводы:

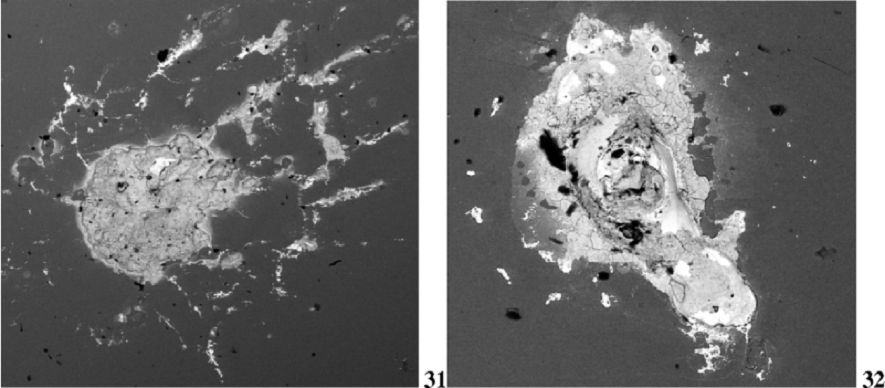

Таблица 30. Results of electron microprobe analysis of 18 samples melt chelyabinskites for greenhouse glass plot Jasmine (coal coated; carbon content is not determined). Content of chemical elements are given in the masses. %. Bold italic bold maximum and sharply increased contents of elements. All samples are organized by associations of the chemical elements ranging from strongly ferrous (1), standard (2) and silicate-ferrous (3) to abnormal associations (4, 5, 6). Результаты микрозондового анализа 18 проб расплавных челябинскитов для тепличных стекол участка Жасмин (угольное напыление; содержание углерода не определялось). Содержания химических элементов даны в масс. %. Жирным курсивным шрифтом выделены максимальные и резко повышенные содержания элементов. Все пробы упорядочены по ассоциациям химических элементов, начиная от сильно железистых (1), стандартных (2) и силикатно-железистых (3) и заканчивая аномальными ассоциациями (4, 5, 6). 1 - по данным корреляционного и факторного анализов, главнейшей тенденцией изменения состава челябинскитов третьего типа является степень окисленности этих образований, что устанавливается по закономерному уменьшению содержаний Fe от 86 до 46% и увеличению концентраций кислорода от 12 до 49%; 2 - по ассоциациям химических элементов выделяются три большие группы проб: а - обогащенные железом (Табл.30, строки 16-18); б - рядовые фоновые пробы, иногда слабо обогащенные Si, Al (Табл.30, строки 4-15); в - аномальные пробы, резко обогащенные Si, Al и многими другими элементами; 3 - все аномальные пробы характеризуются близким спектром микропримесей с аномальными содержаниями элементов(Ca, Zn, P, O, S, Ni, Mg, Cl, V); несколько особняком здесь стоит АХЭ-6, для которой можно предполагать связь с нефтяным парагенезисом. Подчеркнем еще раз, что в Лаборатории-5 содержание углерода не определялось. Однако присутствие его ощущается не только по парагенезисам химических элементов, но и по обилию черных обособлений на фотографиях. В Лаборатории-3 было изучено 9 пятен челябинскитов на стеклянной пластинке с золотым напылением. Это позволило ориентировочно оценить возможный уровень накопления углерода в изучаемых образованиях. Три пятна из 9 показаны на прилагаемых фотографиях (Фото-31-36).

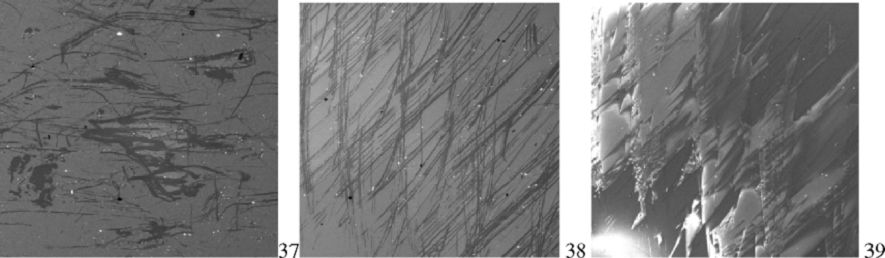

Фото - 31. The image in the reflected electrons field of view - 2500x2500 MK. This is the largest spot melt chelyabinskites with the governing structures of smaller spots. In the center of spots numerous isometric black spots significantly carbon tumors.

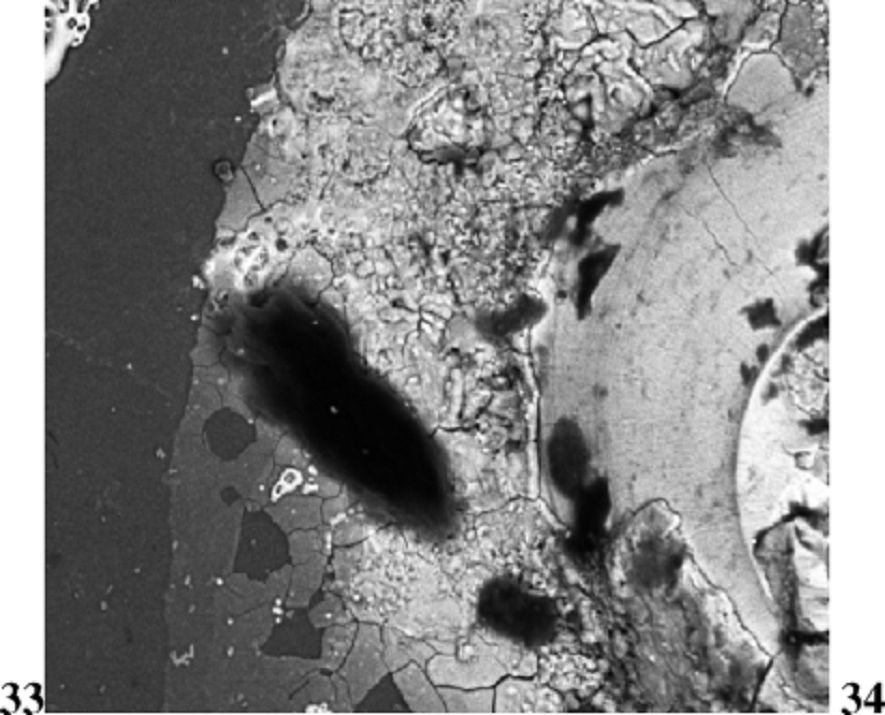

Изображение в отраженных электронах; поле зрения — 2500х2500 мк. Это наиболее крупное пятно расплавных челябинскитов с директивными структурами более мелких пятен. В центре пятна — многочисленные изометричные черные пятнышки существенно углеродистых новообразований. Фото - 32. The image in the reflected electrons field of view - 800x900 MK. For comparison, pictures, reflecting the peculiarities of composition (photo 32) and structure (photo 33) spots melt chelyabinskites, with major emitting carbon-glandular phase in the left top of the spot. Изображение в отраженных электронах; поле зрения — 800х900 мк. Для сравнения приведены фотографии, отражающие особенности состава (фото-32) и структуры (фото-33) пятна расплавного челябинскита, с крупным выделением углеродисто-железистой фазы в левой верхней части пятна. Фото - 33. The image in the secondary electrons; field of view - 800x900 MK. For comparison, pictures, reflecting the peculiarities of composition (photo 32) and structure (photo 33) spots melt chelyabinskites, with major emitting carbon-glandular phase in the left top of the spot. Изображение во вторичных электронах; поле зрения — 800х900 мк. Для сравнения приведены фотографии, отражающие особенности состава (фото-32) и структуры (фото-33) пятна расплавного челябинскита, с крупным выделением углеродисто-железистой фазы в левой верхней части пятна. Фото - 34. The image in the reflected electrons field of view - 250x280 MK. Photos (34 and 35) shows a fragment of spots chelyabinskites (photo-32 and 33) with major emitting carbon-glandular phase. Accordingly visible features of composition (photo 34) and structure (photo-35) this species chelyabinskites. Изображение в отраженных электронах; поле зрения — 250х280 мк. На фотографиях (34 и 35) представлен фрагмент пятна челябинскитов (фото-32 и 33) с крупным выделением углеродисто-железистой фазы. Соответственно видны особенности состава (фото-34) и структуры (фото-35) этой разновидности челя-бинскита. Фото - 35. The image in the reflected electrons field of view - 250x280 MK. Photos (34 and 35) shows a fragment of spots chelyabinskites (photo-32 and 33) with major emitting carbon-glandular phase. Accordingly visible features of composition (photo 34) and structure (photo-35) this species chelyabinskites. Изображение во вторичных электронах; поле зрения — 250х280 мк. На фотографиях (34 и 35) представлен фрагмент пятна челябинскитов (фото-32 и 33) с крупным выделением углеродисто-железистой фазы. Соответственно видны особенности состава (фото-34) и структуры (фото-35) этой разновидности челябин-скита. Фото - 36. The image in the reflected electrons field of view - 1600x1600 MK. Spot melt chelyabinskites with perfectly expressed the staging of an. Products early stage are presented bright secretions Fe+FeO, while later dropstones FeO characterized by a darker tint. Recent gradually pass in the darkest difference composition Fe2O3. The final stage is fixed black swept separation carbon-ferrous composition with abundant easily volatile chemical elements. Изображение в отраженных электронах; поле зрения — 1600х1600 мк. Пятно расплавных челябинскитов с прекрасно выраженной стадийностью. Продукты ранней стадии представлены яркими выделениями Fe+FeO, в то время как более поздние натечные образования FeO характеризуются более темным тоном. Последние постепенно переходят в наиболее темные разности состава Fe2O3. Заключительная стадия фиксируется черным стреловидным обособлением углеродисто-железистого состава с обильными легко летучими химическими элементами. Наиболее крупное зерно челябинскитов с поперечником более 2,5 мм (фото-31<) представляет собой сложный ансабль различных по величине пятнышек с директивной структурой, с мелкими их завихрениями и прекрасно выраженной зональностью. Яркие участки самородного железа образуют периферическую пунктирную полосу, а серые пятна иоцитового состава распределены практически равномерно. В центральной зоне преобладают многочисленные углеродисто-железистые челябинскиты, в виде черных изометрических в разрезе струй выдавливаемых из основного тела. Близкие соотношения устанавливаются и в другом пятне расплавных челябинскитов с прекрасно выраженной стадийностью (Фото-36). Продукты ранней стадии представлены яркими выделениями Fe+FeO, в то время как более поздние натечные образова- ния FeO характеризуются более темным тоном. Последние постепенно переходят в наиболее темные разности состава Fe2O3. Заключительная стадия фиксируется черным стреловидным обособлением углеродисто-железистого состава с обильными легко летучими химическими элементами. Наибольший интерес представляет Зерно-7, детально изученное нами и сфото графированное как в общем виде (Фото-32 в отраженных электронах и Фото-33 во вторичных электронах), так и в виде фрагмента (Фото-34 и Фото-35). В нем на фоне существенно железистого челябинскита выступает линзообразное тело размером 40х100 мк, сложенное высокоуглеродистыми образованиями. Результаты микрозондовых анализов (Таблица-40, строки 1-20), выполненные для всех разновидностей челябинскитов третьего типа, однозначно свидетельствуют о том, что выявленная по данным Лаборатории-5 тенденция смены АХЭ сохраняется и в рассматриваемых пробах. От первого геохимического типа (Fe, Mn) к пятому (C, O, P, S, Cl, K) наблюдается смена металлического железа и его оксидов на органо-минеральные соединения. Присутствие в одной из проб азота подтверждает заключение, что челябинскиты третьего типа образовались в воздушной среде. Неожиданные выводы были сделаны по результатам изучения тепличных стекол, вмещающими расплавные фации челябинскитов (Таблица-40, строки 21-37; Фото-37-39). Оказалось, что при процессах изменения стекол происходит вынос (Na, Si, Ca) и привнос (C, O, Fe). Фото-38 и 39 прекрасно иллюстрируют характер микро-подвижек в результате действия взрывной волны от Челябинского метеорита.

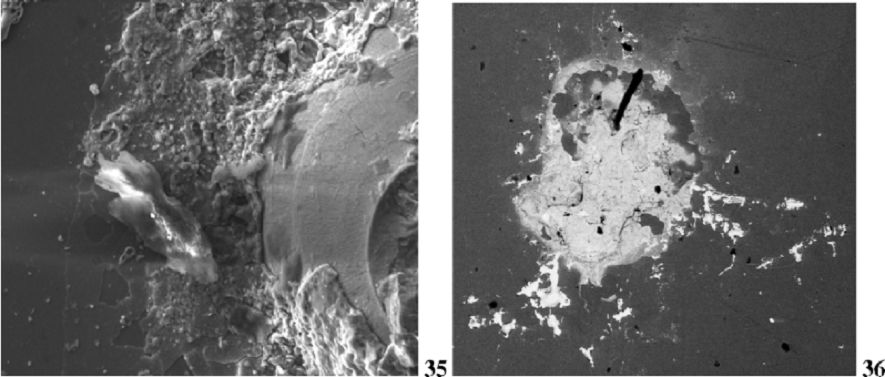

Фото - 37. The image in the reflected electrons field of view - 1200x1200 MK. A typical picture of the distribution of areas of the modified greenhouse glass (dark gray) among unchanged (lighter monotonous gray). Из<ображение в отраженных электронах; поле зрения - 1200х1200 мк. Типичная картина распределения участков измененного тепличного стекла (темно-серый цвет) среди неизмененного (более светлый монотонный серый цвет). Фото - 38. The image in the reflected electrons field of view - 2400x2600 MK. A changed and deformed greenhouse glass with perfectly expressed plots strips strong changes (dark grey color on the photo-38) and with textured areas micro-tectonic shifts (photo-39). Изображение в отраженных электронах; поле зрения - 2400х2600 мк. Измененное и деформированное тепличное стекло с прекрасно выраженными участками-полосками сильных изменений (темно-серый цвет на фото-38) и с текстурными зонками микротектонических подвижек (фото-39). Фото - 39. The image in the secondary electrons; field of view - 2400x2600 MK. A changed and deformed greenhouse glass with perfectly expressed plots strips strong changes (dark grey color on the photo-38) and with textured areas micro-tectonic shifts (photo-39). Изображение во вторичных электронах; поле зрения - 2400х2600 мк. Измененное и деформированное тепличное стекло с прекрасно выраженными участками-полосками сильных изменений (темно-серый цвет на фото-38) и с текстурными зонками микротектонических одвижек (фото-39).

Таблица - 40. Results of electron microprobe analysis 37 samples of melt chelyabinskites and greenhouse glass plot Jasmine (gold plating TPTS=transparent-polished thin section; the estimated carbon content was determined in all the samples). Content of chemical elements are given in the masses. %. All samples are sorted by numbers 8 geochemical aggregates (GG). In the bottom part of the table the interpretation of geochemical sets and shows the average values for all elements. Here in bold are meaningful values, standard type - inferred (indicate the maximum possible threshold), italics -approximate value of the maximum threshold. Результаты микрозондового анализа 37 проб расплавных челябинскитов и тепличных стекол участка Жасмин (золотое напыление ППШ; ориентировочное содержание углерода определялось во всех пробах). Содержания химических элементов даны в масс. %. Все пробы упорядочены по номерам 8 геохимических совокупностей (GG). В нижней части таблицы дана интерпретация геохимических совокупностей и приведены средние значения для всех элементов. Здесь жирным шрифтом выделены достоверные значения, стандартным шрифтом - предполагаемые (указан максимальный возможный порог), курсивом - ориентировочное значение максимального порога. Обсуждение результатов Сравнительный анализ челябинскитов различных типов. Наиболее контрастные различия между челябинскитами 1, 2, 3 типов устанавливаются по морфологическим признакам. Ярко выраженная индивидуальность микросферул, с многочисленными подтипами, разделяющимися по степени открытости системы, свидетельствует о том, что челябинскиты первого типа не являются продуктом плавления ЧМ. Сферулы, описанные В.Цельмовичем как «космические шарики», имеют меньший размер (до 20 микрон) и отличаются от челябинскитов магнетитовым составом. Пепловые фации челябинскитов второго типа пока изучены явно недостаточно; однако даже сейчас можно утверждать, что на участке Жасмин будут преобладать челябинскиты трех разновидностей - газонасыщенные аэрофлюидолиты (заключительная стадия развития микросферул челябинскитов первого типа), пепловые образования с литосферными обломками (граниты, гнейсы и кристаллические сланцы), пепловые железистые микробрекчии (возможно мантийного происхождения). Не исключено, что в дальнейшем удастся найти и обломки ЧМ (однако верится в это с трудом). Расплавные фации <челябинскитов - явление уникальное. Нами пока изучено 12 пластинок размером 24х40 мм и 2 больших стекла около 15 см в поперечнике (всего более 1000 расплавных пятен). По материалам морфологического анализа выделено около 10 разновидностей «расплавных пятен»; несомненно, они будут различаться и по химическому составу. Но это - задачи дальнейших исследований. Составы челябинскитов варьируют в широких пределах. Однако все три морфологических типа этих образований объединяют 3 главнейших признака: 1 - время образования; оно ограничено интервалом не более 30 секунд и обусловлено падением ЧМ 15 февраля 2013 г.; 2 -существенно железистый состав челябинскитовых новообразований и присутствие самородного железа, вюстита и маггемита (?), со всеми вариантами постепенных переходов между ними в виде минеральных смесей и стекол (?); 3 - на заключительных стадиях образования всех челя-бинскитов формируются газо-насыщенные высокоуглеродистые дериваты, обогащенные Si, Al, Са, P, S, Cl и другими элементами. Главнейшим фактором, управляющим распределением химических элементов в конкретных челябинскитовых зернах, является параметр окислительновосстановительных условий; по нему можно выделять геохимические типы челябинскитов. Зональность сферул челябинскитов изучена недостаточно. Устанавливается приуроченность самородного железа к центральным зонам. Отмечается развитие ликвационных процессов при их кристаллизации. Наблюдаются многочисленные трещины и каналы, по которым из сфе-рул со взрывом извергались заключительные порции аэрофлюидолитов. Минералы, ассоциирующие с микросферулами и пепловыми фациями, могут оказаться надежными индикаторами условий образования челябинскитов. Обнаруженный в Сферуле-6 самородный кремний указывает на резко восстановительные условия образования. Находка зерна неизвестного минерала, предположительно углеродистого аналога шрейберзита, вселяет надежду на обнаружение и других зерен редких минералов. Мы предполагаем высокую вероятность обнаружения муассанита и его модификаций, по аналогии с Тунгусским феноменом, шунгита и многочисленных минералов-индикаторов пожаров челябинских углей (http://www.dissercat.com/content/mineraloobrazovanie-v-protsessakh-pirogennogo-metamorfizma). Достаточно очевидно, что их обнаружение не может быть объяснено метеоритной гипотезой. Генетические модели. Если не принимать во внимание «расплавно-комариную гипотезу» образования челябинскитовых пятен на оконном стекле Челябинского Университета, то можно предполагать три модели формирования челябинскитов - метеоритную, криптовулканическую и уфогеологическую. Метеоритная гипотеза уже доказала свое право на существование (работы В.А. Цель-мовича с соавторами). Однако здесь необходимо проведение дополнительных исследований. Прежде всего, при площадном картировании ареалов распространения микросферул необходимо будет выделять участки распространения сферул различных типов, при этом надо будет разработать четкие критерии отличия метеоритных и неметеоритных новообразований. Метеоритная модель может оказаться продуктивной при изучении пепловой фации челябинскитов. Однако для расплавных пятен эта модель скорее всего не может быть использована. Крипто-вулканическая модель, разработанная Г.Т.Скубловым и соавторами для Ки-ришского и Тунгусского феноменов (http://www.hodka.net/sb2012.pdf- стр.172-209 ), может оказаться полезной при изучении пород пепловой фации. Среди них могут оказаться аналоги не до конца нами изученных уникальных обломков пород и минералов из черных разностей Тунгусских катастрофных деревьев, подвергшихся лучистому ожогу. Можно предполагать также, что только часть челябинских микросферул окажется связанной с НЛО-активностью; большинство же их по аналогии с волховитами (http://www.hodka.net/labazskub.php ) предположительно образовались при кавитационных процессах. УФО-геологическая гипотеза предполагает активное участие литосферных НЛО-плазмоидов в судьбе Челябинского метеорита. Эта гипотеза пока не пользуется популярностью у геологов, несмотря на убедительные доводы уфологов (http://wands-of-horus.com/ru/iicufi/meteors/86-cheliabinsk-metheorite.html)<, ученых (http://sobesednik.ru/incident/20130211-letchik-ispytatel-marina-popovich- inoplanetyane-uzhe-prileteli) и популяризаторов идеи присутствия НЛО на Луне (http://www.youtube.com/watch?v=i3pGd7BlpvM). Более того, в официальном документе РАН (http://www.biophys.ru/archive/bulletin/vzn 11 p22.pdf ) эти «крамольные идеи» объявляются лженаукой. ГТС уже второй год активно занимается данной проблемой, сделав более 43 тысяч фотографий, открыв Сиверский, Ленинградский и Охтинский феномены (https://www.facebook.com/skublov/media set?set=a.533055620096708.1073741905.100001768237075&type=3)<, опубликовав на Фейсбуке десятки НЛО-фотоальбомов. В публикуемой ГТС серии статей о парадоксах ЧМ (http://www.hodka.net/DOC221.PDF) этому вопросу уделяется особое внимание. Однако на данном этапе исследований нужны более веские доказательства реальности существования многочисленных литосферных НЛО-плазмоидов. Всем известно, что в 99% случаев они не видимы и что их присутствие надежно устанавливается только при ночном фотографировании на современные фотокамеры с лампой-вспышкой. В основе нашей уфогеологической идеи лежит предположение, что литосферные НЛО-плазмоиды являются абиогенными представителями водороднофосфорной жизни и что в результате их гибели могут образовываться мик-росферулы с высокими содержаниями различных химических элементов. <Авторы идеи отдают себе отчет в том, что большинству исследователей эта фраза покажется «бредом сумасшедшего». Мы согласимся с большинством, если нам дадут вразумительный ответ на вопрос - чем объясняется 40-летняя пауза человечества в НЕ-проведении Лунных экспедиций ? Итак, не будем отвергать уфогеологическую модель ЧМ-феномена, а попытаемся найти ВЕЩЕСТВЕННЫЕ доказательства участия НЛО-плазмоидов в судьбе ЧМ. На данном этапе изучения челябинскитов можно ограничиться идеей о полигенности этих образований и рассматривать обсуждаемые гипотезы как равновероятные. Заключение Сформулируем основные результаты проведенного исследования. 1. Челябинскиты - новый тип природных образований. <15 февраля 2013 г. при падении и вспышке Челябинского метеорита в течение максимум одной минуты сформировались необычные существенно железистые и силикатно-железистые новообразования, которые описаны нами как челябинскиты 1 типа (микросферулы), 2 типа (пепловые фации) и 3 типа (рас-плавные образования). Они резко различаются между собой по морфологическим признакам, но обнаруживают удивительное сходство по составу. Челябинскиты 1 и 3 типов обнаружены только в пределах г. Челябинска, в районе сейсмо-тектонической активности при взрыве ЧМ, и пока не встречены на участках находок многочисленных обломков Челябинского метеорита. 2. Микросферулы - челябинскиты 1 типа. <Представлены черными и буроватокоричневыми изометричными сферулами размером от 50 до 800 микрон (среднее - 100, максимум 4500 микрон). Выделено 4 подтипа - закрытые полые, полузакрытые подковообразные, открытые с миароловыми пустотами, открытые со следами выброса газонасыщенного аэро-флюидолита. Отмечены многочисленные ксеногенные обломки гранитов, гнейсов и их минералов. Состав микросферул варьирует от самородного железа до иоцита-вюстита (?) и маггемита (?). В газонасыщенных сферулах устанавливаются повышенные концентрации C, P, S, Cl и других элементов. В миароловой полости одной из сферул встречено зерно самородного кремния. 3. Пепловые фации - челябинскиты 2 типа. Представлены неправильной формы обломками черного цвета размером от 100 до 700 микрон. Выделяются три подтипа - газонасыщеннй аэро-флюидолит, перемешанный с продуктами взрывной фракции микросферул (а); массивный флюидолит со следами течения и дифференциацией по степени насыщенности углеродом и кислородом (б); микробрекчиевый флюидолит с обломками самородного железа и других минералов (в). Для пород пепловой фации характерна значительная роль силикатно-железистых новообразований и высокое содержание летучих химических элементов. 4. Расплавные образования - челябинскиты 3 типа. Пока обнаружены только на одном приусадебном участке в городе Челябинске. Здесь на стеклах теплицы отмечаются многочисленные расплавные пятна размером от 100 до 2500 микрон (среднее - 700 мк). Форма их предельно разнообразная - кольцевая, линейная, пятнистая, струйчатая, сфероидная и др. Глубина проплавления стекла составляет 50 - 400 микрон. По составу челябинскиты 3 типа разделяются на два подтипа - существенно железистые и силикатно-железистые, с многочисленными пузырями, пустотами, микрокавитационными сферулами, структурами распада твердых растворов и т.д. (а); железисто-углеродистые флюидонасыщенные, с максимальными содержаниями C, P. S, Cl и с переходами в органо-минеральные соединения (б). Тепличные стекла существенно меняют свой состав при воздействии расплавных челябинскитов. 5. Геохимические типы челябинскитов, ассоциации химических элементов и сопутствующие минералы. <Все три морфологических типа челябинскитов характеризуются однонаправленной тенденцией смены восстановительных условий на окислительные в процессе их формирования . Данный признак взят за основу при выделении их геохимических типов: 1= Fe - самородное; 2= Fe+FeO - самородное и закисное; 3= FeO - преимущественно закисное; 4=Fe2O3 - преимущественно окисное; 5=челябинскиты силикатножелезистые; 6=челябинскиты силикатно-железистые газонасыщенные. В челябинскитах выделено три ассоциации химических элементов: 1 - Fe, Mn, Ti, Ni, Cu; 2 - Si, Al, Ca, Na; 3 - C, P, S, Cl, N, K, Mg, V. Среди сопутствующих минералов преобладают кварц, полевые шпаты и слюды из гранитов и гнейсов кристаллического фундамента. Редкие минералы - самородный кремний и углеродистый аналог шрейберзита (?). 6. Генетические модели челябинскитов. Н<аиболее вероятными моделями формирования челябинскитов можно считать метеоритную, крипто-вулканическую и УФО-геологическую. Выдвигается тезис о полигенности образования челябинскитов. Подчеркивается, что УФО-геологическая модель может оказаться конструктивной при решении вопроса о происхождении микросферул и расплавных фаций челябинскитов. 7. Задачи дальнейших исследований. <Необходимо провести всестороннее изучение челябинскитов, включая вопросы составления программы работ и выбора рационального комплекса методов исследований, полевых наблюдений, лабораторных исследований и методов обработки полученных данных. Среди главнейших теоретических вопросов следует обратить внимание на предполагаемую нами связь в триаде «Челябинскиты - НЛО - Холодный ядерный синтез (ХЯС)». Эта проблема, судя по материалам обзора (http ://www.unconv-science.org/n1/parkhomov/ ) и теоретической статьи о ХЯС (http://liga-ivanovo.narod.ru/starov.htm)<, заслуживает особого внимания, так как при холодном ядерном синтезе образуются НЛО-плазмоиды (http://forum. cnews. ru/lofiversion/index. php/t68570-5700. html<), а состав получаемого при ХЯС материала (http://podelise.ru:81/docs/13803/index-7277-1.html?page=3 ) почти полностью соответствует составу челябинскитов. Использованы материалы: http://www.hodka.net

|