| |||

| |||

Информация о маршруте экспедиции и его прохождении. Описание заброски от Иркутска до устья реки Хойто-Гол. Сборы – Отъезд - На Иркутском вокзале - озеро Байкал - по Тункинскому тракту - буддийская кумирня - верховья Оки- паромная переправа - ночевка среди эдельвейсов - мы пересаживаемся на другую машину - игра в прятки с аборигенами. В клубе столы сдвинуты и на них разложены продукты. Наташа последний раз задумывается над тем, что брать, а что оставить. Вчера окончательно решился маршрут путешествия, так как, наконец, мы получили телеграмму от Алексея Ускова и поняли, что заброска через Нижнеудинск для нас нереальна. Созваниваемся с Леонидом Григорьевичем Стариковским и просим взять нас на участок заброски их похода- машиной от Иркутска до верховьев Сенцы. Получаем «добро» и покупаем билеты на поезд. Как всегда, деньги на поход удается получить в самый последний день. Поэтому все делается быстро, но без суеты и ошибок, как ни как, Наташа начала подготовку всего снаряжения и продуктов заранее. 21 июля 1995 года, вечером, собираемся на вокзале. Новые наши рюкзаки получились огромными, однако все равно, весь груз в них не помещается- спальный мешок мне приходится в гидроупаковке нести под клапаном. В Иркутск прибыли 23 июля 1995г. около 9 утра. Сгибаясь и шатаясь под тяжестью мешков шагаем на привокзальную площадь, где благодаря Л.Стариковскому нас уже ждет вахтовка. Пока идут переговоры с водителем и хозяином машины, успеваю отправить телеграмму в Новосибирск. У Натальи неприятность- пролилось в поезде лекарство для глаз. Найти какие-нибудь глазные капли не удается. Едем на базар, подкупаем овощей и хлеба и отправляемся в сторону Байкала.

Машина шустро несется по асфальтовому шоссе. Временами слева видно «Славное море, священный Байкал». Наконец останавливаемся на смотровой площадке над Байкалом. Внизу Култук, чуть далее Слюдянка. В Култуке сворачиваем на Тункинский тракт и около двух часов дня устраиваем обед на правом берегу Иркута. Затем вновь дорога. В Кырене- райцентре Тункинского района Бурятии видим буддийский храм. Места становятся все красивей. Дорога то прижимается к Иркуту, то отходит от него. Степи сменяются прекрасными парковыми лесами. Иркут становится все интересней. Появляются стремнинки. На небольшом мостике делаем очередной привал. Монды. Здесь асфальтовая трасса идет к границе с Монголией, мы заправляемся и едем на северо-запад по долине Иркута. Долина становится узкой. Дорога переходит с берега на берег. Всюду видны следы оползней и обвалов. Но наш вездеход без проблем лезет к перевалу. Перевал Ноху. Буддийская кумирня, озеро, гора Мунку-Сасан - высшая точка Саян. Чуть далее у вахтовки начинает свистеть колесо. Пробоина. Останавливаемся на ремонт. Через часок трогаемся дальше. Вновь появляются деревца. Мы спустились в долину Оки. Река вялая, то и дело распадающаяся на множество рукавов. Примерно в сорока километрах от перевала высаживаем водников. После села Сорок немного подвозим двух бурят. Здесь же встречаем забавную скотинку- по местному: «сарлыка». Размерами животное со среднюю корову, черного или черно-белого цвета. Шерсть длинная, свисающая с живота бахромой. Над лопатками массивный горб. Разводится исключительно на мясо, так как человека к себе не подпускает. Днем позже, когда я хочу сфотографировать сарлыка вблизи, глаза у него наливаются кровью, передние ноги начинают рыть землю. Зверь выглядит весьма страшным. Вероятнее всего сарлык это смесь домашней коровы с яком. Упоминание о таком звере я нахожу у П.К.Козлова в кратком отчете о путешествии по Монголии и Тибету в 1899-1901 годах. (М.Географгиз,1956г.). Правда у Козлова он называется «хайнык». Но превращение хайныка в сарлыка вполне объяснимо с точки зрения русской транскрипции бурят-монгольских слов, воспринимаемых на слух. Я до сих пор не уверен, что правильно- сарлык, а не сардык или сарнык. Тем более что есть подозрение, что имеют место все эти названия, причем, каждое из них определяет процентное соотношение ячей крови в конкретной особи. В Орлик прибываем под вечер. Не останавливаясь едем дальше, к паромной переправе. У парома беседуем с мертвецки пьяным паромщиком и кое-как переправляемся. Не задерживаясь ни на минуту мчим дальше к долине Сенцы. Проезжаем домики Порт-Оки, минуем мост через Сенцу и начинаем путь к ее истокам. На ночлег останавливаемся уже в темноте около летника. Начинаем готовить ужин, но Леня Стариковский предлагает присоединиться к их ужину. Что мы и делаем. 24 июля 1995г. Просыпаемся затемно. Весь луг, на котором устроен бивак, зарос эдельвейсами. Трава и цветы покрыты серебристым налетом росы. Сворачиваем лагерь, завтракаем. Мимо проезжают местные на тентованом Газ-66. Через часок трогаем в путь и мы. Часов в десять утра догоняем Газ-66 и двух верховых ребятишек. Местные говорят, что далее Шаснура на нашей вахтовке не проехать из-за болота и предлагают ехать на их машине. Следуют они в Тыву в район Чойгана (по бурятски произносится Джойган) на рыбалку. Машиной планируют доехать до начала подъема на Чойган-Дабан. Чойган в переводе с тывинского- пихта. Подъезжаем к началу болота, перегружаем вещи на «газик» и отправляемся дальше. Нашу вахтовку просим подождать до тех пор, пока мы не форсируем эту преграду: вдруг помощь понадобиться. По середине болота машина садится по самые оси. К счастью впереди в паре десятков метров торчит массивный лиственничный пень. Заводим за него трос лебедки и машина сама себя вытягивает. Дальше она с большой скоростью, разбрасывая тучи брызг, едет по петляющей колее. Вот и берег. Машем нашей машине, что все в порядке и трогаемся в путь. Дальнейшее путешествие- это попытки поддержать шофера в шатком состоянии между тем, что называется «мертвецки пьян» и «нужно выпить, а то не повезу». Дорога не особенно сложная, но тем не менее делаем в час километров 7-10 и не более. Передок почти не отключается, а на подъемах и дополнительный редуктор включаем. В районе Жом-Булака к своему удивлению встречаем группы местных туристов-школьников из Орлика. С каждой пьянкой езда психологически становится все напряженней. У аборигенов появляются нехорошие поползновения в наш адрес. Пару раз делается попытка нас дальше не везти. Основная причина: тот факт, что группа Стариковского собирается оставить снаряжение для сплава по Сенце где-то чуть не доезжая впадения Хойто-Гола, и местные явно надеялись украсть его вещи. Леонид Григорьевич, чувствуя это отказался спрятать вещи там, где аборигены ему советовали. Меня они считают татарином, а стало быть почти единоверцем. Видимо не смотря на то, что они официально ламаисты, ислам им близок. Вообще верования аборигенов предмет особый. По тому как они приносят жертвы духам гор, рек, перевалов ближе всего для них не ламаизм с исламом, а банальный для лесных народов шаманизм. Но мой внешний вид, возможно, служит нейтрализатором полу агрессии с бурятской стороны. Наконец доезжаем до избы на свертке дороги от Сенцы на Хойтогольский Аршан. Всяко нам с Натальей нужно выходить здесь. Несколько тревожно, так как пьяный сброд вроде бы положил глаз на мою спутницу. Леня Стариковский выгружает свое водное барахло и оставляет трех мужиков, дабы они надежно спрятали все, и затем пешком нагнали бы основную толпу. Машина уезжает. Остаются двое бурятских ребятишек и к ним присоединяется один взрослый- все на лошадях. Мы относим вещи в сторону и разводим костерок, буряты же вроде как уезжают в сторону Аршана. Однако через пол часа в кустах я замечаю человека. Становится ясно, что туземцы сделав вид, что уезжают, стали следить где мы спрячем катамараны. Попытки как-то перехитрить их не удаются и решаем поступить следующим образом: после пережора я с Наташей отправляемся своим путем, попутчики же будут играть в прятки до победы. Около 19 часов начинаем пешую часть маршрута. При пересечении дороги видим группу бурят, которые на наше приветствие отвечают какой-то грубостью. Решаем на ночь, глядя спрятаться в тайге. Уходим в глушь в пойме Хойто-Гола. Бурелом, заросли, уйма мелких троп, протоптанных, наверное, лошадьми. Ставим палатку и, не разжигая, костра, заваливаемся спать. Описание участка маршрута от устья р.Хойто-Гол до пади Хи-Гол. Вверх по Хойто-Голу - На минеральных источниках - ночевка на границе леса – перевал - в высокогорной тундре - под дождем - радуга и Анкл Бенц - начало лавового поля - лагерь у водопада - вулкан Кропоткина. Не смотря на то, что вчера легли спать рано, сегодня, 25 июля 1995г. мы проспали до 11 часов. Сворачиваем лагерь, немножко переупаковываем вещи. Польские сухие супы пересыпаем из пластиковых баночек в полиэтиленовые пакеты. Выходим на дорогу. И вот не удача - тут же встречаем двух бурят. Здороваемся. Отвечают вежливо, но неприветливо. Интересуются где остальные. Говорим «четверть правду», дескать, мы идем впереди, остальные же будут завтра или послезавтра. (это не вранье, так как группа Стариковского после восхождения на пик Топографов собиралась зайти на Аршан). На вопрос куда идем, отвечаем уклончиво, дескать, дойдем до Аршана, а там решим. Топаем дальше. Идти тяжело. Через каждые пятнадцать минут отдыхаем. Вес рюкзака близок к предельному. Тем более что все время топаем вверх. За день нам предстоит набрать около полутора километров высоты. Лес редеет. Появляются поляны, заросшие карликовой березкой. На одной из таких полянок прячем рюкзаки и спускаемся вниз к Хойто-Голу по обедать. Аппетита особого нет, но отдохнули хорошо. Дорога начинает забирать вправо в долину Аршана. Изгибы автомобильной дороги удается срезать по конной тропе. Начинает чувствоваться легкий запах сероводорода и тропа выводит к Аршан. Переходи его в брод и выходим к трем избам и палаткам.

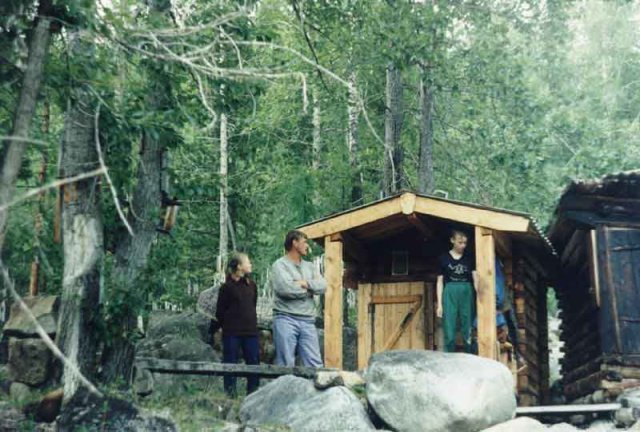

У палаток встречаем русского мужчину с дочкой. Они жители Орлика. Приглашают нас отдохнуть и сходить в «баню» - избушку с ванной на минеральных источниках. Оказывается здесь, на Аршане, выходит около 30 источников с температурой воды от +2 до +35 градусов Цельсия. Источники различны по специфическому терапевтическому действию. По словам нашего гида, есть обще тонизирующие, есть способствующие заживлению ран, есть врачующие ревматизм, радикулит, различные невралгии и хандрозы, есть способствующие лечению гинекологических заболеваний.

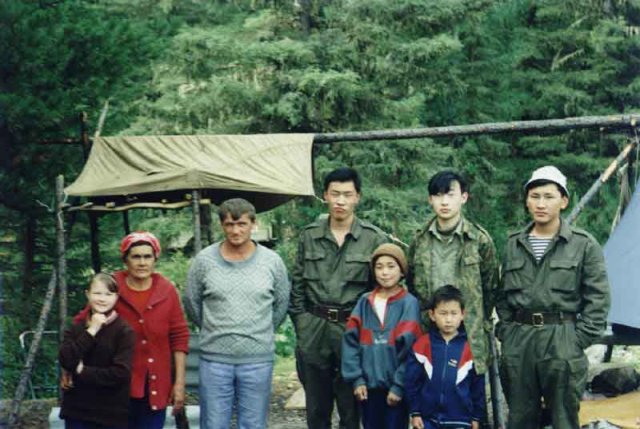

Идем принять ванну в общеукрепляющем источнике. Захожу в «баню». Большая деревянная ванна, в которой можно сесть по пояс в воду, а если заткнуть дырку слива, то и по шею. Вода непрерывно поступает по деревянному желобу. Запаха сероводорода почти не чувствуется. Вода приятно горячая, вполне приемлемая на вкус. Минут через 15 выхожу. С удовольствием посидел бы еще, да боюсь переусердствовать. Интересный эффект: не нужно вытираться. Можно сразу одеться и не промокнешь. Возвращаемся к рюкзакам. Чуть-чуть отдыхаем, угощаемся чаем. Подходит бурятская молодежь. Фотографирую всех на память, угощаемся, напоминающей боржоми водой Чойганского аршана и топаем дальше.

Интересно, что вокруг источников все деревья в жертвенных тряпочках, из камней сложены подобия субурганов. Одна из таких каменных куч украшена множеством примитивных и не очень моделей самолетов. Сразу за последней избой (к стати - избы роскошные, человек на 20 каждая) начинается протяженный пыхтун. Поднимаемся почти не отдыхая. Сказывается хороший отдых и желание поскорее покинуть аборигенов. Завершается пыхтун, и вместе с ним кончается лес. Тропа выходит к зарослям карликовой березки. Кое где еще стоят отдельные лиственницы и группы низкорослых деревьев. После подъема, движение по относительно ровному участку кажется легким и быстрым. Постепенно приближаемся к руслу Аршана. Тропа пересекает реку. Жутко не хочется идти в брод. Пытаюсь найти возможность перебраться по камням, но не рассчитываю, что вес рюкзаков чрезмерен. Уж лучше бы в брод. Изматываемся ужасно. В завершении все ж таки промачиваем обувь. Тропа, пройдя по дну долину после брода около двух километров начинает выбираться к перевалу. Очередной пыхтун. Здесь жертвенное дерево и небольшая рощица лиственниц. Неудачный брод настолько вымотал, что бросаю рюкзак у начала очередного пыхтуна. проходим его и оттискиваю место для ночлега. Затем спускаюсь за своим рюкзаком. Медленно-медленно топаю к костру, который уже развела Наталья. Наверное сказывается не только усталость, но и высота. Как никак ночуем на 2600 метрах. После ужина долго сижу у костра, пью чай. Заяц уже ушла в палатку, а я вновь спускаюсь к ручью и вновь завариваю чай. 25 июля 1995г. За завтраком любуемся горами. В верховьях Аршана лежат роскошные снежники. Хорошо просматриваются перевалы. Сборы становятся более автоматическими. Каждая вещь уже «знает» свое место.

Тропа, плавно траверсируя склон, выводит к гребню. Пыхтунов нет. По мере подъема все более открывается горный узел пика Топографов. Хорошо просматривается правый берег Сенцы, верховья Хойто-Гола. Почти на юге видна округлая вершина горы Кара-Сардык. С утра было ясно, однако к полудню натягивает облака. Мы сидим под перевалом, над нами ясное небо, над пиком же Топографов видно, как то и дело идет дождь. Отдыхаем и фотографируем пик Топографов, альпийские фиалки, снежники.

Вот и перевальное плато. Тропа теряется среди глубокого мокрого мха, в который ноги проваливаются по колено. Выход на перевал ознаменуется началом дождя. Падает туман. Видимости почти нет. Дабы не выскочить на скалы сверяемся с компасом. Но общее направление угадывается благодаря турам. Прикидываю, что тропа идет явно правее, но прямо скал нет и решаю срезать путь. Выходим к западному склону. Вниз уходит громадный снежник. Севернее он крутым сбросом обрывается к озеру. Фантастичная картина заснеженных гор и озер, появляющиеся и исчезающие в клочьях тумана.

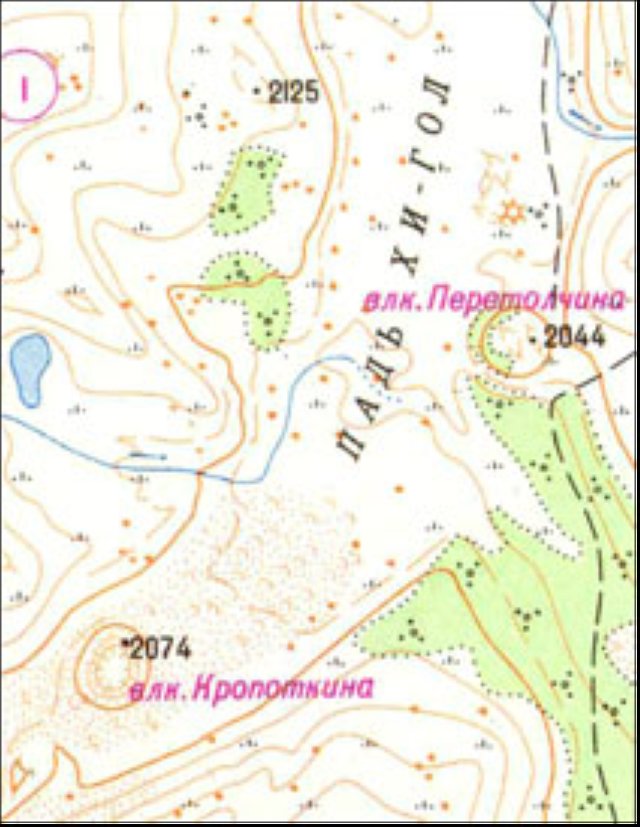

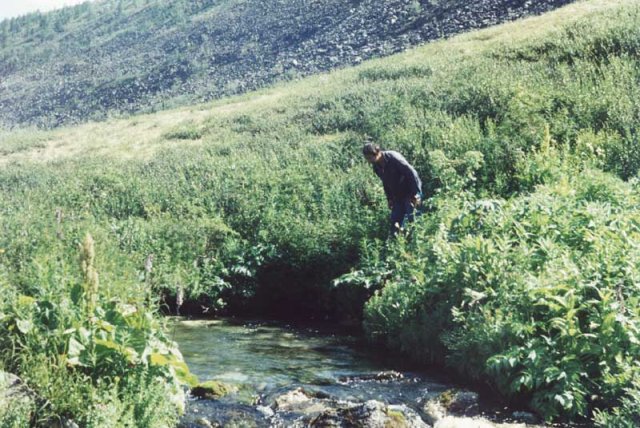

Глиссируем по снежнику к нагромождению камней. Ниже во мху высокогорной тундры великолепно просматривается тропа. Делаем небольшой отдых - сильно не рассидишься так как то и дело начинается дождь и спускаемся на тропу. Следующий привал устраиваем на перемычке между двумя озерами. Фотографирую яркие жарки на фоне плавающих по озеру льдин- сюжет навеянный картинами Леши Ускова. У малого озера пасутся лошади, коровы и сарлыки. Людей не видно. Слева и справа скальные клыки, образованные срезанием горных массивов ледником. Пологий подъем ведет к маленькому перевалу от которого начнется спуск к пади Хи-Гол. Дождь усиливается. Очень холодно. Промокшие ботинки начинают натирать ноги. Решаем устроить привал. Дров нет. Единственная растительность- карликовая березка не более десяти сантиметров высотой. И все мокрое-мокрое. С трудом нащипываем пучки сухих стволиков и под защитой пары булыжников начинаем разводить костер. К своему стыду трачу на это почти полный коробок. Костер не горит, а тлеет. Тем не менее, вода кипит, лапша варится, кофе настаивается, жить становится веселее и даже явно теплее. После еды и рюкзаки кажутся легче. Весело начинаем спуск. На горизонте виден массивный конус. Весьма не сразу догадываемся, что это вулкан Перетолчина. В нашем представлении вулкан- громадная гора, здесь же правильный усеченный конус на дне долины. Справа журчит ручеек, тропа идет по все увеличивающимся в размерах зарослях все той же карликовой березки. Вечереет. Со всех сторон надвигаются тучи. Такое ощущение, что вот-вот снова ливанет. Решаем перейти ручей и на противоположном берегу, чуть в стороне от тропы устроить ночлег.

В брод переходим ручей, поднимаемся на склон и почти сразу же выходим к старому, расположенному в очень удачном месте кострищу. Ставим лагерь и решаем устроить пир. Сварить картофельные хлопья с соусом «Анк Бенц». Заранее знаем, что результат будет неизменно хорош. Жарево получается настолько красивым, что фотографирую сковородку. Ужинаем под тентом тамбура, так как вновь идет дождь, затем я отправляюсь вырубать нам посохи. По прошлому году помним, что с ними идти гораздо легче. Да и стойки для палатки всегда под рукой. Из лиственницы посохи получаются тонкими, ровными, но чуть тяжеловатыми и недостаточно жесткими. Уже почти в сумерках нас радует великолепная радуга. 27 июля 1995г.

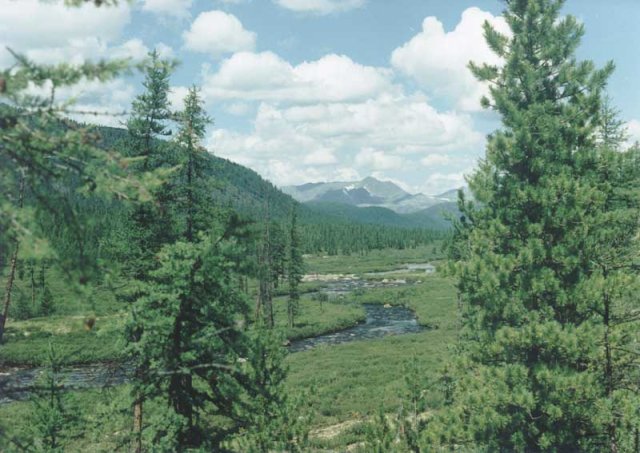

Утро совершенно ясное. Чуть ниже нашего лагеря серебриться лента Бурун-Хадаруса. Мох и березка еще мокрые но солнце светит во всю. Буквально через час, форсировав Бурун-Хадарус выходим к началу лавового поля. Справа шумит водопад. Оставляем рюкзаки и идем фотографировать водопад. Со склона хорошо просматривается часть пади Хи-Гол. Видно, что с водой здесь туговато. Решаем встать у водопада, тем более что удалось найти ровную площадку, закрытую кустами со всех сторон.

По началу каждый кусок лавы вызывает бурный восторг и желании фотографировать, фотографировать, фотографировать. Все более поражаемся величиной лавового поля, хаосом черного камня, идеальной красотой конусов вулканов.

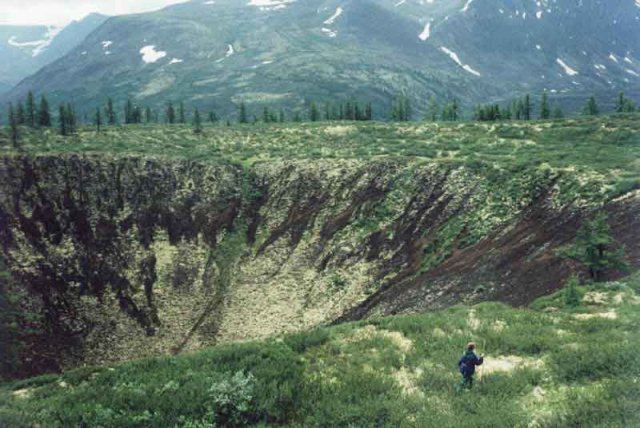

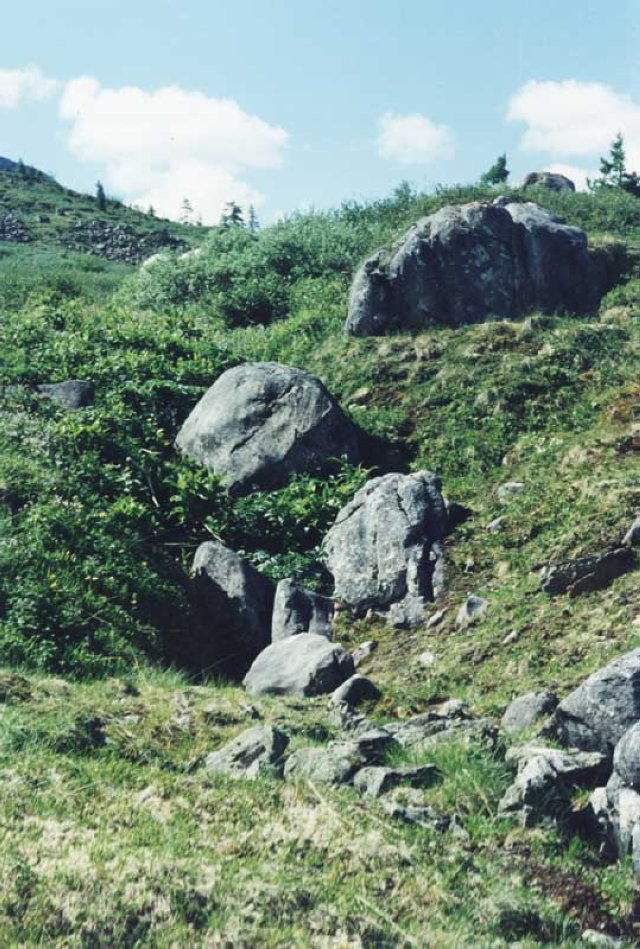

Идем по границе лавового поля и склонов. Вот и конус вулкана Кропоткина. Склоны покрыты мелкой пемзой. Ноги тонут в ней по щиколотку, а то и выше. Лезем и лезем и наконец замираем пораженные неземной красотой и величием кратера. По краю воронки идет тропа, и стоят туры. Отправляемся в «кругосветное» путешествие», постоянно фотографируя кратер. В завершении Наташа спускается на дно воронки. Потихоньку, полуглисируя, полупереступая слезаем с вулкана. Не спеша, идем к лагерю. По пути несколько раз в ручейках разводим ZUKO. Под вечер поднимается сильнейший ветер. Ставим палатку под небольшим дождем, который, в прочем, скоро заканчивается. И вновь над головой роскошная дорога млечного пути, а мы ложимся спать. Описание пади Хи-Гол.

Через лавовое поле - встреча с нимфой Хи-Гол - вулкан Кропоткина с высоты птичьего полета - у карового озера - река уходит под лаву - вторая ночь в долине вулканов. После завтрака решаем, что сегодня 28 июля 1995г. поднимемся на отрог Большого Саяна отходящий от главного хребта к востоку и обрамляющего верховья пади Хи-Гол с севера. Хочется посмотреть на вулкан Кропоткина сверху. Обзорная схема района вулканов Кропоткина и Перетолчина. Не торопясь, фотографируя, пересекаем лавовое поле от лагеря в северо-западном направлении и выходим к истокам реки Хи-Гол. Узкое 2-3 метра шириной русло петляет зажатое с одной стороны склоном, с другой хаотичным нагромождением лавы. Идем вверх по течению, вдоль правого берега. Над выравненой поверхностью пади на метров 50 возвышается речная терраса, небольшое выровненное пространство и взлет к гребню хребта. Долина Хи-Гол прорезала террасу узким ущельем. Река падает несколькими каскадами водопадов. Высота падения не очень большая, но расход воды значителен и поэтому вид водопадов впечатляет. Само ущелье сложено черным базальтом, но на склонах обращенных в сторону пади осыпи красноватой пемзы.

Такое впечатление, что всюду здесь по трещинам поднимались раскаленные вулканические газы, пережегшие почву, сделали ее напоминающей ту землю, которая остается в литейном производстве в формах для отливок. На лаве пади растут низкие лиственницы, но достаточно чуть подняться и попадаешь в высокогорную тундру. Зона альпийских лугов по прежнему отсутствует. Фотографируемся у водопадов. Затем решаемся искупаться- день жаркий, хотя на северо-востоке ходят грозовые облака. Ощущение от воды: «ослепительно-холодная». И живая! Опять удалось встретится с нимфой. Стихиалия Хи-Гол огромна, холодна и совершенно чужда человеку. Нет враждебности, нет любопытства к погрузившемуся в ее тело существу, но есть готовность поделиться своей энергией. Это не филантропия- энергии и силы столько, что дозволяется взять каждому, сколько ему нужно. Попытка углубить контакт- окунуть тело в тело, а душу в душу невозможна. Мы совершенно разные. Второй раз я осознано встречаюсь с нимфой. До чего же разны эти существа! И прекрасные. Одеваюсь и начинаем подъем. Пара десятков метров и мы на выравненой террасе. Подушки мха чередуются с небольшими полями щебня. Иногда встречаются совершенно крохотной высоты карликовые березки- 5-6 сантиметров, не более. Русло Хи-Гол отходит несколько северней, где в изумрудно-синих каровых озерах берет свое начало. Мы же с Наташкой не спеша начинаем подъем. Первые десятки метров идут по курумнику и здесь, как обычно, я Зайца обгоняю. Затем начинается очень крутой задернованный склон с отдельными скальными выходами. Обычный парадокс высокогорья: тепло и даже жарко, и вместе с тем холодно. Выходим на гребень. Гребень плавно повышается в сторону хребта Большой Саян. Вершины сглаженные, округлые. В верхней части склоны пологие, затем, по мере спуска в долины становятся все круче. С этой высоты вулкан Кропоткина предстает во всей красе. Великолепно смотрится кратер. Отсюда хорошо видно, что группа холмов и трещин к юго-юго-востоку от вулкана Кропоткина представляет собой еще один сильно разрушенный вулканический конус. Поднимаясь выше и выше делаем фотографии. Противоположный склон пади Хи-Гол за вулканом Кропоткина в нижней половине представляет собой череду осыпей. Правее два подпруженных лавой озера, еще правее на замыкающем падь склоне слышен шум водопада. Русло ручья, то серебриться на солнце, то исчезает в камнях осыпей. Спуск начинаем в район озер. Нам повезло. Маршрут спуска оказался на редкость удачен. Лишь в самом конце небольшой камнепадоопасный кулуар. Нижнее озеро наполовину заполнено лавой. Огненный фронт столкнулся с водой и вздыбился стеной высотой метров в 20. Напоследок купаюсь в озере и идем в сторону лагеря. На пути к руслу Хи-Гол не устаем любоваться нагромождениями лавы и лиственничным редколесьем по границам лавового поля.

Вот и река. Извиваясь меж нагромождениями лавы русло, уходит в сторону вулкана Перетолчина. Примерно в километре от него, посреди лавового поля вода разливается большим озером. В нескольких местах образуются водовороты. Там вода уходит под изверженную толщу. Рядом с озером невысокий пемзовый конус заросший рододендроном Адамса. Всюду видны следы домашних животных.

Видимо именно здесь проходит скотогонная тропа через лавовое поле. И действительно, за века копыта коров и сарлыков пробили среди нагромождения камня тропу, по которой мы возвращаемся в лагерь). Вечером становится ветрено и холодно. Прояснивает. Спать ложимся уже в полной темноте. Описание участка маршрута от пади Хи-Гол до озера Хара-Нур. Сборы- вулкан Перетолчина- встреча с бурятами- в лавовых пещерах место- где лава боролась с водой- ночлег на лавовом мысу- по болоту- тяжкий путь к перевалу- чудовище в высокогорном озере- карстовые явления- водопад- на берегу Хара-Нур- удачная рыбалка- ночной шум.

Сегодня 29 июля 1995г. Сворачиваем палатку, укладываемся и около часа дня трогаемся в путь. Рюкзаки все еще очень тяжелые, поэтому идем медленно. Еще не дойдя до вулкана Перетолчина дважды отдыхаем. Но подъем на седло, отделяющее конус вулкана от борта долины берем легко. Оставляем рюкзаки на тропе и поднимаемся на конус. На карте у нас вершина конуса показана ровной, с двумя возвышениями. На деле же вершина гораздо интереснее. Вершину вулкана венчает плоское кольцо, поросшее лесом и шириной метров в 50, за которым следует спуск в кратер, на дне которого озеро. Наташа спускается и в этот кратер, я же фотографирую сверху. Возвращаемся к вещам и топаем дальше. У подножия седла стойбище бурят. Никого нет. Путь лежит вдоль границы лавы и леса. Тропа хорошая. Минуем первый лог, подходящий к пади справа и в районе второго лога встаем на обед. На наше счастье здесь небольшой ручеек. Дров уйма. Готовим чай и лапшу. Где-то с час отдыхаем и продолжаем путь. У развилки тропы на ур.Тухэрен в долине Жом-Булака встречаем группу бурят. Один взрослый мужчина, двое мальчиков и двое девочек. Их интересует один вопрос- есть ли у нас спирт. Готовы обменять на него свежее мясо. Предупреждают, что примерно с полчаса назад они ранили медведя.

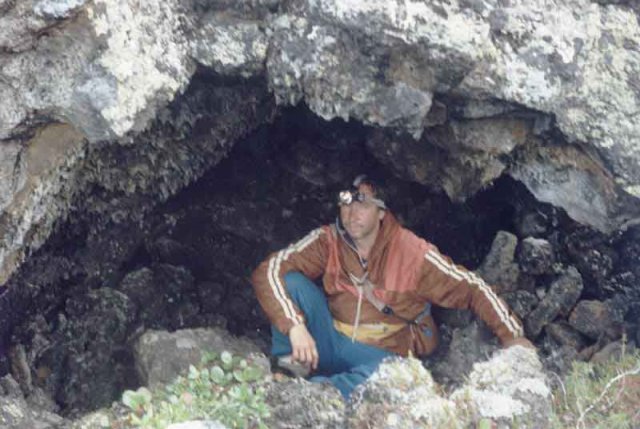

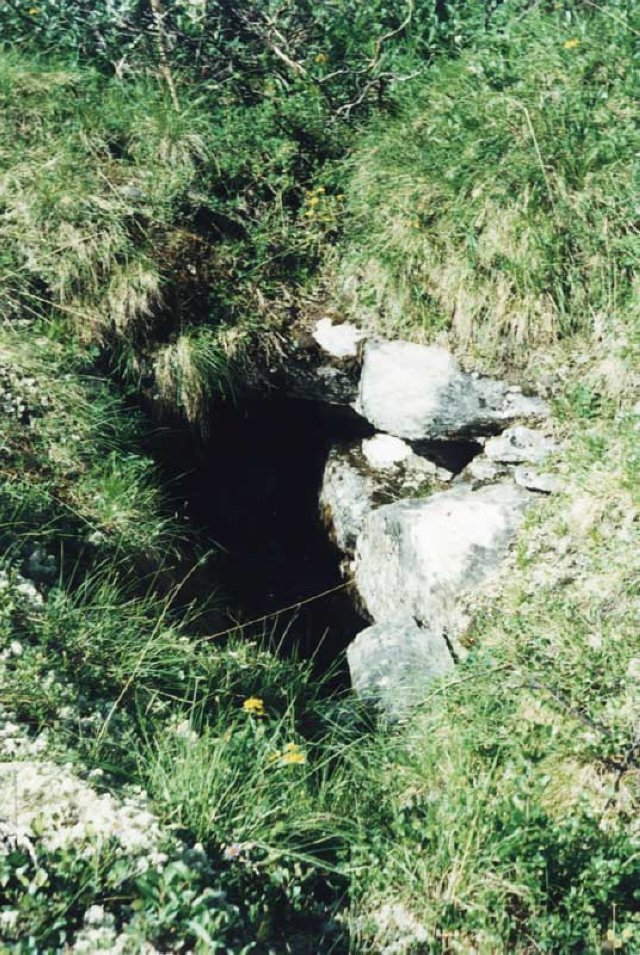

Надеемся, что раненый зверь ушел в сторону урочища Тухэрен, и продолжаем путь почти точно на север. В месте развилки долин несколько разрушенных конусов. Здесь же находим несколько вулканических пещер. В верховьях долины, отходящей от пади Хи-Гол на запад, очень хорошо видно тектоническое нарушение на почти отвесной стене. Слои породы сдвинуты по вертикали относительно друг друга на несколько метров. Основная тропа уходит в долину Жом-Булака. Наша же местами начинает теряться. В этих случаях стараемся логически решить, где должны были люди проложить путь. Постепенно лавовое поле становится мене грандиозным. По его краям обширные чуть заболоченные поляны. Слегка моросит дождик.

Достигаем озера, упершись в воду которого иссяк поток расплавленного камня. Здесь, на каменном мысу ставим палатку. И пока Наташа готовит ужин, я обхожу окрестности с фотоаппаратом, уж больно живописен наш бивак. Пористая лава очень хорошо хранит тепло. Костер уже погас, а камень сохраняет жар почти час. Рядом с лагерем находим лопнувший газовый пузырь. На дне образовавшейся полости вода. Вообще лавовое поле заканчивается, причудливо переплетаясь мысами и островами с водой озера. Здесь заканчивается падь Хи-Гол. Прямо за озером низенький перевал к безымянному притоку, впадающему в середине юго-западного берега озера Хара-Нур. 30 июля 1995г. Утро ясное с обилием росы. Снимаем и раскладываем на просушку тент. Как не стараемся выходит по раньше, вновь отправляемся в путь около часу дня. Перевальчик порос карликовой березкой. Тропа хорошо видна. Но по мере спуска в сторону Хара-Нура очень выматывают участки заболоченностей. Вновь карта слегка не соответствует местности. Судя по ней нам предстоит дойти до большого левого притока и далее идти по нему. На деле же тропа еще не доходя до боковой долины, начинает забираться на склон, и по сути дела переваливает через мысок, разделяющий две долины. День тяжелый. Особенно тяжело мне дается подъем по ручью в западном направлении. Тропа то и дело теряется. Приходится ломиться через кусты. Под вечер, когда сил почти нет, решаюсь искупаться. Холодная ванна немного помогает. Начинаются снежники. Тропы как таковой нет, но и плутать негде. Иди да иди себе в направлении седла. Седло плоское. На нем, среди мокрого мха два озера, разделенные кусочком суши шириной в несколько метров. Но ручейки, вытекающие из этих озер, текут по разным склонам хребта. На юго-западе от седла, внизу большое каровое озеро. С юго-востока к нему обрывается высокая скальная стена. Похоже, она сложена известняками. Валуны на перевале тоже представлены совершенно белым, даже слегка прозрачным известняком. Сидим, отдыхаем. Неожиданно внимание привлекает какой-то шум со стороны озера. На поверхности видны буруны. Иногда кажется, что виден след чего-то или кого-то плывущего. Минут через десять поверхность успокаивается и вновь становится зеркально гладкой. Бурятское Нэсси? Солнце почти зашло и все окрашено в красноватые цвета заката. Начинаем спуск с перевала, одновременно забирая вправо (севернее) в сторону озера Хара-Нур. Километрах в полутора, у первой полусухой лиственницы (нам нужны дрова) встаем на ночлег.

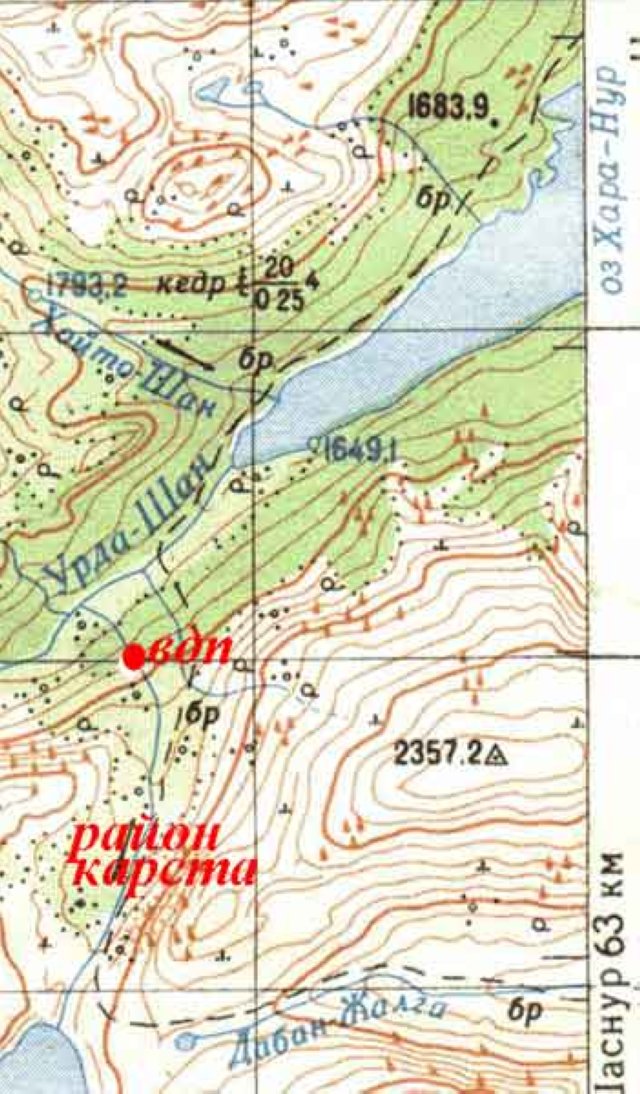

Рядом несколько крупных воронок явно карстового происхождения, а чуть ниже из под земли выходит значительный водоток. День, особенно для меня, был очень трудным. Поэтому как всегда, когда устаю, долго сижу у костра, пью чай, любуюсь окрестностями. Если сразу лечь спать, то к утру полностью не отдохну. А вот так, когда с часок посижу вечером у костра- отдых в сочетании с последующим сном окажется более полноценным. Небо усыпано звездами. Спать ложимся около полуночи. Утро солнечное, ясное. Завтракаем. Прямо за палаткой видим продолжение тропы, почти потерянной вчера. Начинаем спуск.

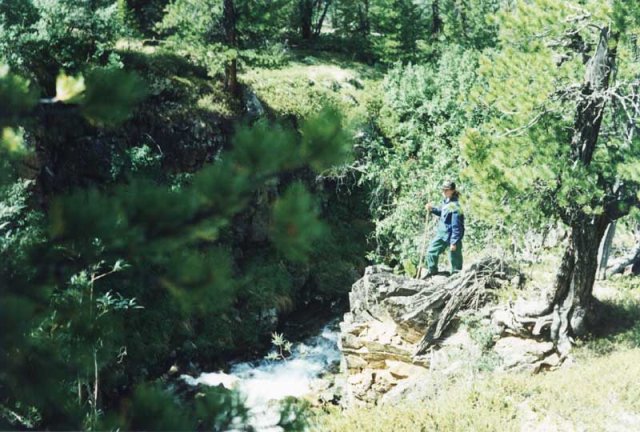

Долина имеет очень маленький уклон, но затем, когда из царства карликовой березки вступаем в зону леса, уклон резко увеличивается. Вновь висячая долина, крутым уступом обрывающаяся в главную долину. Обусловлено это либо «недавним» тектоническим поднятием массива, либо, учитывая то, что главная долина с крутыми бортами и широким выравненым дном, можно предположить, что ранее более пологие борта главной долины были срезаны ледником. В таком случае главная долина, в которую нам предстоит спускаться- реликтовый трог. Вероятно, ледниковая версия более близка к истине, так как на днище главной долины имеются холмы, сложенные аллювием, которые можно считать водно-ледниковыми отложениями. В лесу тропа то и дело теряется. Во время одной из таких потерь, в зарослях натыкаемся на кости лося. Фотографируемся с огромным черепом и продолжаем спуск. В один из просветов видим водную гладь озера Хара-Нур. У перехода склона к пологому дну долины вновь выходим на отличную тропу и место бивака у маленького ручейка. Лес редеет и заканчивается. Дно долины поросло карликовой березкой и мхом. Тропа вновь теряется. Но это не беда. Березка маленькая, а общее направление движения хорошо просматривается. Не доходя метров 300 до речки бросаем мешки и отдыхаем. Внимание привлекает шум падающей воды. Осматриваемся и видим, что на уступе висячей долины, той самой, по которой лежал наш путь, ручей, на котором мы ночевали, обрывается солидным водопадом.

Решаем сходить по фотографировать. Подъем слегка осложнен заросшим мхом курумником. Но, тем не менее, доходим до водопада сравнительно легко и сравнительно быстро. Русло ручья пропилило в базальтах узкий каньон глубиной 30-40 метров. По дну каньона с уступа на уступ падает вода. Величина некоторых уступов достигает 15-20 метровой высоты. Делаем несколько фотографий и начинаем спуск к рюкзакам. По пути просматриваем противоположный берег долины, в которую спускаемся. Над северо-западной оконечностью озера Хара-Нур возвышается красивая двуглавая вершина, явно сложенная известняками. Решаем, что после устройства лагеря на озере, обязательно сходим туда. Доходим до рюкзаков, берем их и вброд переходим на левый берег впадающей в Хара-Нур реки. Глубина по колено. На дне белоснежная известняковая галька. На левом берегу вновь находим тропу. Поднимаемся на моренную гривку, почти перпендикулярную оси долины. Здесь, разрезавшая ее река обнажила большие валуны. Спокойный водоток неожиданно прервался сложной шиверой. Так как нам сплав еще предстоит, с интересом просматриваем препятствие, думаем, как бы мы его проходили. Озеро Хара-Нур в плане напоминает сапог. Самим образованием оно обязано все тем же вулканам пади Хи-Гол. Лавовый поток, спустившись в урочище Тухэрен в долину Жомбулака перегородил его истоки и создал озеро. «Голенище сапога» ориентировано от урочища Тухэрен на северо-запад и тянется на 7,8 километра при средней ширине от 700 до 1000 метров. «Носок сапога»- это подтопленная часть долины, по которой мы сейчас идем и направлен на юго-восток. «Пятка же» направлена на северо-северо-восток, заполнив часть долинки, по которой мы поднимемся к гребню Большого Саяна и, пересекая его, выйдем к истокам Додота. Протяженность озера от «носка до пятки» составляет примерно 3,4 километра, а ширина 500-600 метров. У залива «Носок сапога» тропа перегорожена остатками забора. Видимо граница чьих-то пастбищ. Вода в озере явно пребывает, так как местами наша тропа, идущая почти у уреза, скрывается под водой, рядом с берегом затопленные кусты. Место для лагеря стараемся выбрать таким, что бы, во-первых, оно было рядом с водой и дровами, а во-вторых, что бы огонь костра не был бы далеко виден. Такое место находим около 3-х часов дня. Расчищаем место для палатки, готовим обед, и пока тепло, устраиваем банный день. Моемся в озере. Благо вода теплая, а гнус не слишком надоедает. Зато вокруг собирается превеликое множество мальков хариуса, пробующих наши ноги на вкус. После мытья и стирки я начинаю заниматься ужином, Наташка же отправляется рыбачить. Ближе к вечеру где-то совсем рядом гремит гроза. Но сильного дождя нет, хотя склоны горы 2357, к юго-востоку от нас скрыты завесой сильнейшего ливня. Небольшая морось. Зато часом позже эта морось подсвечивается спустившимся ниже облаков солнцем и над озером в сочетании с эффектом Зеленого луча встает несколько радуг. Зайку посещает удача, и она с криками несется в лагерь с огромным хариусом в руках. Зажариваем рыбину и ужинаем. Заодно пожинаю и горькие плоды рыбалки - в манной каше нахожу рыболовный крючок. Вечереет. Вода в озере становится зеркально спокойной. Ветер стихает. Тают последние облака и высыпают звезды. В полной темноте ложимся спать. Уже засыпаем, когда недалеко от лагеря падает сухое дерево. То ли зверь бродит, толи время упасть ему пришло. Описание района озера Хара-Нур. Справочные сведения об окрестностях озера Хара-Нур- гигантский ревень- встреча с маралом- на вершине- спуск в лагерь. И так, 1 августа 1995г. мы посвятим прогулке в окрестностях озера Хара-Нур. Долина, в которой расположено озеро Хара-Нур это верховья троговой долины Жомбулак. Этим обусловлены высокие и достаточно крутые его берега. По левому берегу долины идет магистральная конная тропа «межреспубликанского значения», соединяющая верховья бассейна Оки с бассейном Додота. Согласно зарамочным надписям карт она ведет от Шаснура на Алыгджер и на тувинские стойбища в долине Хамсары. Урез озера составляет около 1650 метров. Окружающие вершины поднимаются на высоту более 2000-2500 метров. Повсеместно вершины поднимаются выше зоны леса. Северо-западная часть озера окаймляется главным хребтом Большого Саяна. В спелеоотношении интерес представляют массивы, расположенные к западу и юго-западу от озера. Здесь повсеместно встречаются выходы известняков. На платообразных водоразделах имеются воронки. А в бортах троговых долин ледником вскрыты горизонтальные, как правило, восходящие пещерные ходы. Утро ясное и теплое и после неспешного завтрака - дневка, как ни как, отправляемся на покорение двуглавой известняковой вершины, замеченной нами вчера. Почти сразу за лагерем пересекаем речушку. Переправа проходит по толстенному бревну. Поражают огромнейшие по величине отдельных растений заросли ревеня. Идем без тропы. По-прежнему главное препятствие- заросшие высоким мхом курумники. Ставишь ногу и не знаешь, что под ковром мха: пустота или надежный камень. Главное подспорье- наши посохи. Когда выходим из зоны леса начинается сильный ветер и в отдалении собираются грозовые тучи. Тем не менее, успешно выходим на вершину. Под ногами сильно раскарстованый известняк. На вершине из плоских камней сложено обо. Думается, что это именно обо, а не тур.

Оборачиваюсь, и вижу, что Наташка делает мне какие-то знаки. И тут же в полуметре ниже ее вижу голову маралухи с большими лопоухими ушами. Ветер дует от нее на нас, и она нас не слышит и не чует. Выхватываю фотоаппарат. Боковым зрением олень замечает мое движение и вскакивает. Все же успеваю сделать два снимка. Потом, смеясь, говорю Наташе, что надо было прыгать на маралуху верхом и скакать, держась за уши. Ветер все усиливается, и мы начинаем спуск. Возвращение в лагерь проходит размеренно и без приключений. Оставшуюся часть дня и вечера отдыхаем. Наташа еще раз перебирает продукты. Автор: Олег Добров (Новосибирск)

|