| |||

| |||

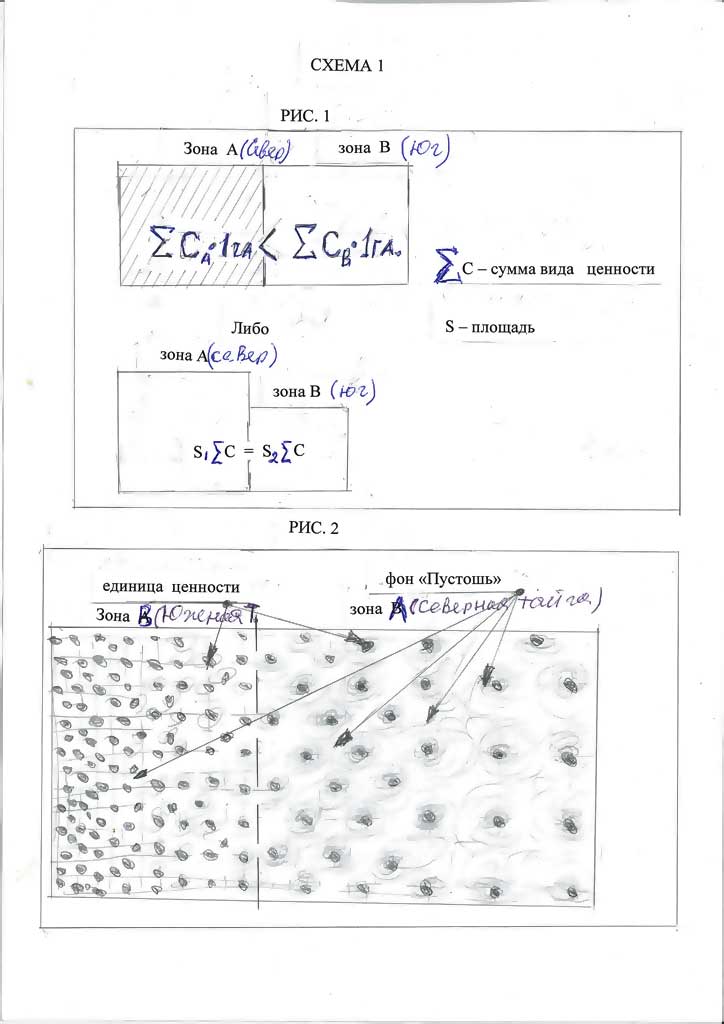

Заметки путешественника Уважаемые слушатели! Страсть к путешествиям, и некоторый опыт соучастия в исследованиях леса позволили мне сделать ряд обобщений, которыми я хочу поделиться с вами. Мне очень кстати, что точка зрения путешественника является сторонней и к цивилизации, как к субъекту, и к лесу, как к субъекту тоже. А объектом видятся только плоды леса, и настолько, насколько урожай хлебороба есть объект поля, и объект человека. Ход предлагаемых рассуждений неразрывно связан с данной точкой зрения, и в нашем случае являет собой философию, отличную от философской парадигмы современного технического прогресса. Итак, позвольте представить Вам Философия Тайги Пожалуйста, всмотритесь в карту растительности России: Вы видите, что Лесная площадь составляет~3/5 территории страны. Видите также и то, что ¾ от неё – это малонаселённые районы Сибири, Урала, и Севера России. Надеюсь, теперь Вы осознали, что мы представляем из себя более жителей леса, нежели жителей полей и степей. И вдумайтесь: ~2/3 наших лесов расположены в суровых условиях роста и малопродуктивны. «И каково же положение дел в наших лесах?» - спросите Вы. Так вот: При широком взгляде на ситуацию можно заметить, что сортиментов брёвен >60 см. диам. В лесопильную промышленность не поступает. В-основном идут диам. 30 – 45см. Это значит, что рубится уже не спелая, а приспевающая Тайга. Значит, леса деградируют. При поиске причин можно банально обвинить органы лесоохраны в нестрогом выполнении своих функций, и попытаться закрыть проблему военизацией лесоохраны. Но не сбудутся наши надежды! Здесь подобная строгость с лесоэксплуатацией будет бессмысленна в присутствии вала лесных катастроф. Тем более, что население , сопротивляясь, сейчас же уйдёт в варварство, спрятанное за природные катастрофы. Проблема эта настолько кричащая, что становится очевидной, а явно ущербные для Лесного Хозяйства заявления со стороны Лесоэксплуатации невозможно опровергнуть. Проиллюстрирую этот факт статьёй Игоря Григорьева в респектабельном деловом журнале «Дерево – RU» 3/2009г. Легко можно заметить, что статья заказная. Автор отстаивает правомер-ность не просто сплошнолесосечных рубок, но именно без сохранения подроста, разумеется, для удобства лесоэксплуатации. И смотрите, чем обосновано: - «..в Западной и Средней Сибири на вырубках погибает от 15 – 95, да иногда и 100% сохранённого подроста…»- и, дескать, ничего особенного, можно и не сохранять! Но это ещё не вся дерзость автора. Наглость статьи в том, что обязательства и искусственного лесовозобновления не заявляется, и звучит просто шантаж о том, что «……бореальные леса РФ…….на обширных площадях могут быть уничтожены, например: пожарами, бурями, в результате засухи, снеголома, массового размножения насекомовредителей….» От себя замечу, что если Природа не торопится создать катастрофы в лесу, то они всё-же возникают в местах, выгодных для лесоэксплуатации. Перспективы таковы, что мы сможем предотвращать лес от крупных катастроф развитием имеющихся технических систем, но сдержать вал локального ущерба не представляется возможным. Мне могут возразить, сравнивая нашу ситуацию с ситуацией в лесах Канады, Швеции, и Финляндии, указав, что там катастрофичность удаётся контролировать. Отвечаю: Сравнение не корректно из-за разных классов пожарной опасности по климатическим особенностям, и из-за неодинаковой ценности единицы лесной площади для народного хозяйства. Так, в среднем, производительность наших лесов в 2 раза ниже, чем в Северной Европе. Но Вы спросите меня, почему я стремлюсь приводить средние цифры, ведь мы, например, можем бросить все силы на контроль Южной, продуктивной Тайги, а как справимся, то и дальше, поэтапно…. И вот здесь, уважаемые слушатели, я вышел с вами на основной «гвоздь» наших проблем: это вопрос соотношения площади территории с ценностью территории. Вопрос экономический, но не имеющий экономического решения. Решение только философское. Суть в следующем: Рациональное решение дилеммы «площадь – цен-ность» всегда фронтально. (рис. 1 на схеме 1) А применительно к лесам оно выражается зональностью. Природа же, Природа леса в частности, отказывается от фронтальности, и решает дилемму дискретно (рис. 2 сх. 1), создавая градацию, где биосукцессии ценные на своих перифериях стремятся перейти в биосукцессии пустошей.

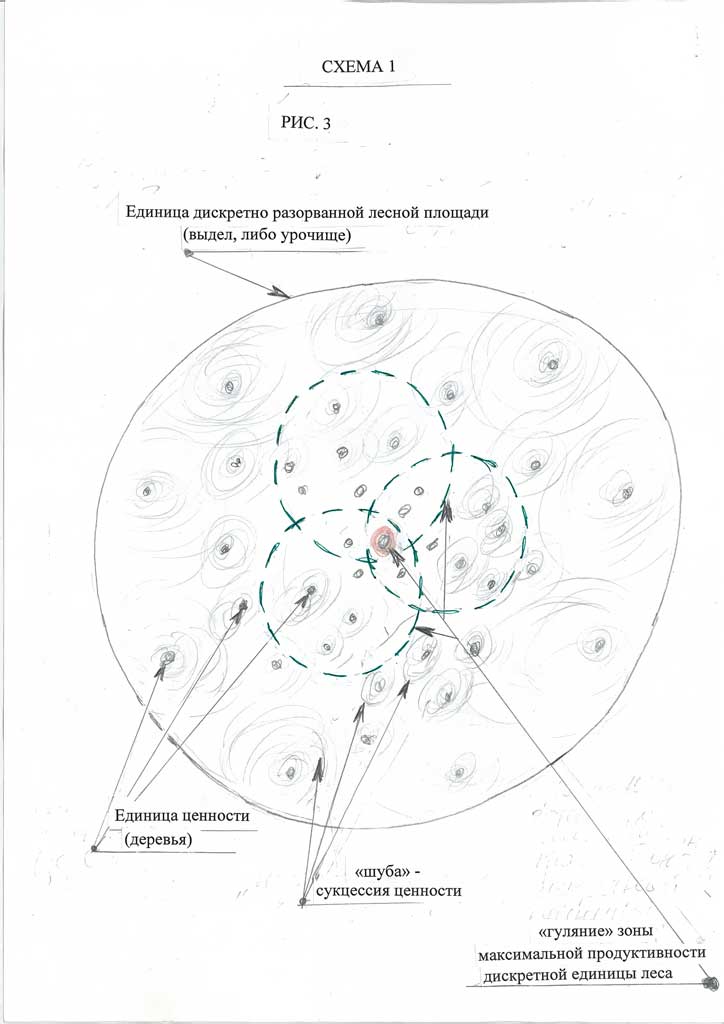

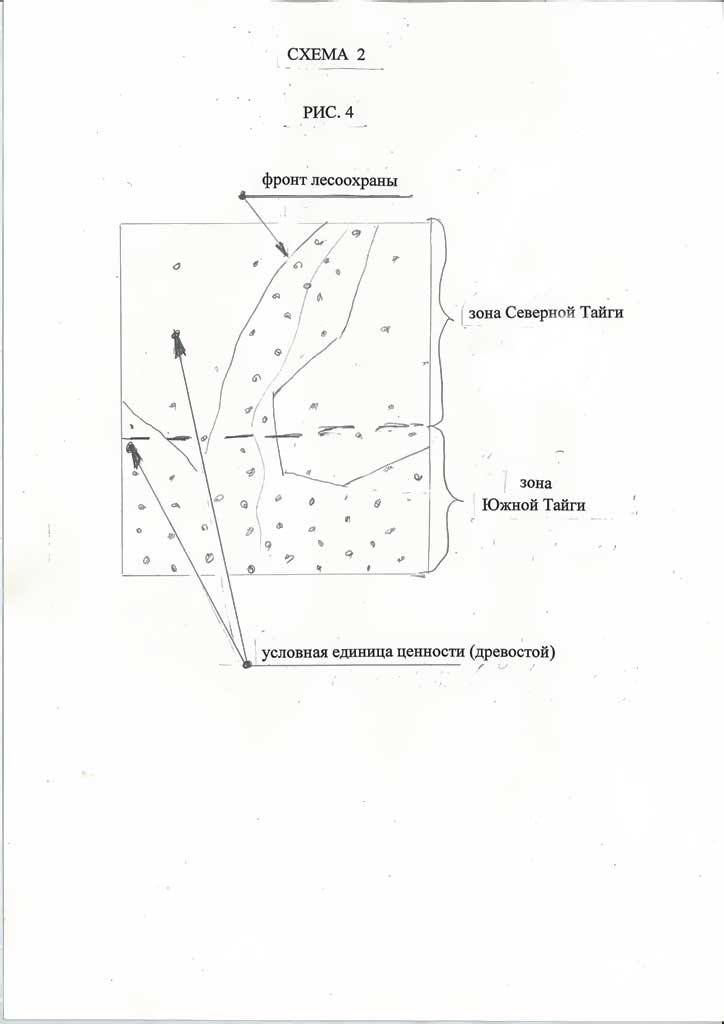

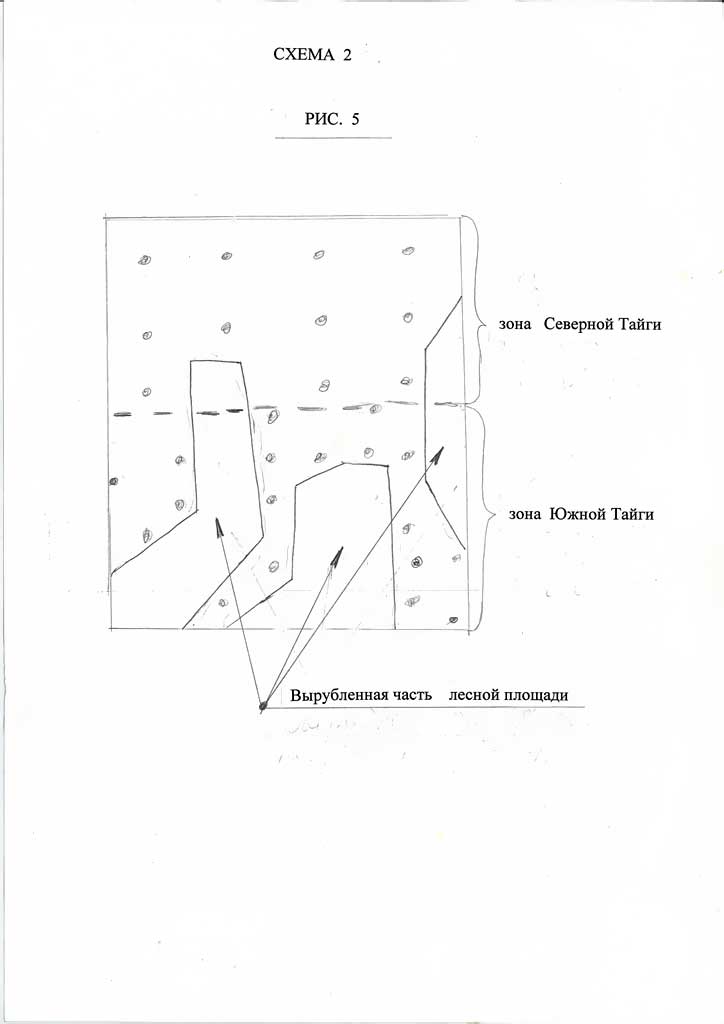

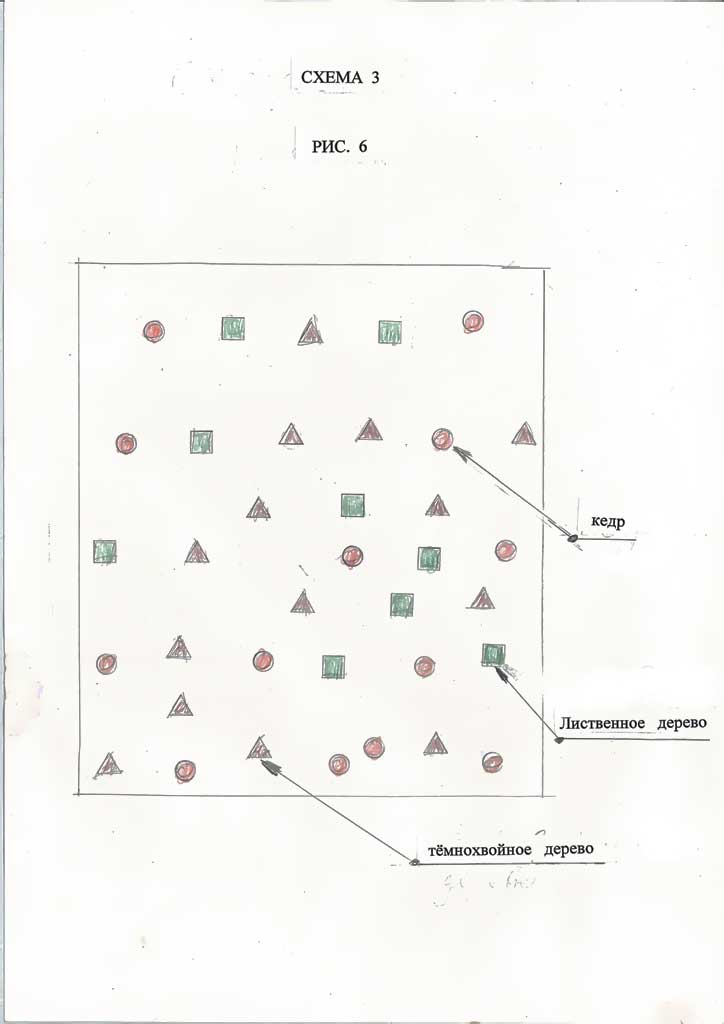

При этом пустоши выполняют роль «шубы», а ситуацию на лесной площади можно представить как «дом – шуба», в нём домочадцы в «шубах» (рис.3 сх.1). Опять же «шуба» здесь – это сущность площади вспомогательного ресурса, «дом» же – как единица дискретной ценности, а «домочадцы »– суть пролонгация закона дискретности в элементарный уровень организации леса. И надо заметить, что чем континентальнее климат, тем «толще шуба». Так что нашей Родине нет равных в дискретности своих условий, и вообще в наличии «шубы». Из приведённой аллегории следует, во-первых, что зональный фронт лесоохраны и лесоэксплуатации вынуждены быть разорванными (рис.4 сх.2), от чего непомерно возрастает стоимость коммуникаций и транспорта. И невозможно от этого отказаться, ведь удобная Южная Тайга превращена в «недорубы от перерубов», и образовавшаяся в ней фрагментарность уже сравнима с природной дискретностью Средней Тайги (рис5 сх2).

Во-вторых, надо охранять и категорически нельзя нарушать и малоценные сукцессии «шубы» (рис3), иначе те сработают не на рост под своим пологом ценных сукцессий леса, а на устойчивость самого леса, то есть сами на себя, развившись в кустарниковые и лиственно-древесные биоценозы. Так вот в настоящее время обе эти проблемы стремительно нарастают, и мощ нашей техники способна только «подстёгивать» катастрофу, чем и являются наши разъезды по «шубе» лесов «налево и направо», потому что заготавляется лес в оставшихся низкополнотных насаждениях, и хаотично возникающих аварийных лесах. При всём этом растут транспортные расходы, подстёгивая варварство. Вот в народе и сложилось мнение: - «Тайгу заездили. Тайга деградирует. И те, кто ездит, её не излечат.» Можно констатировать, что происходящая деградация Тайги вызывает усиление её дискретности. Процесс мог бы остановиться в виде появления сплошных лиственно-древеснокустарниковых лесов, как «шубы», и хвойного леса среди них (согласно рис.3). Это будет устойчивая к пожарам структура леса. Но наша промышленность откажется учитывать закон дискретности, и воспримет новое состояние Тайги как сплошные массивы с пониженной ценностью, и опять же фронтально пойдёт второй волной на них. В итоге произойдёт дальнейшая деградация, которая совершенно выбьет кедр из Тайги. Евгений Федотов

|